掩面的伤悲:叙事画中悲痛者的形象与角色

占跃海

(中南民族大学 美术学院,湖北 武汉 430074)

一、最悲伤的人

在《古代艺术品中的神话形象》一书的开头,苏珊·伍德福德(Susan Woodford)讨论了判断美术作品神话题材的方法。她以两个献祭题材作品为例,引导读者掌握识别技巧。对其中一个题材的有效辨认,依赖于我们对作品画面内容的掌握——画面中有一位女子是伊菲革涅亚(Iphigenia)。我们若能看出画面上伊菲革涅亚的父亲阿伽门农,对题材的辨认就更精准。

人们一说到献祭场景中的阿伽门农,首先会想到古希腊画家提曼特斯。老普林尼的《博物志》向我们描述了提曼特斯作品之中阿伽门农出场的特征:

至于提曼特斯,他是一位才华横溢的艺术家,一些演说家评述他的《伊菲革涅亚》时不吝褒奖。伊菲革涅亚站在祭坛边,等待着自己的末日。在场所有人,尤其是她的叔叔(墨涅拉俄斯),脸上都流露出悲伤的表情。但在已经用尽所有可以表达悲伤的脸部特征后,艺术家发现自己无法充分表达受害者父亲的情感,因此采用了遮盖其面部特征的方法。[1]254

老普林尼提及古代演说家中就有西塞罗,他在其著作《论演说家》谈到这幅画:

在言辞、行为上,甚至在表情、姿态和动作上,得体至关重要。相反,不得体就会有风险。……这位著名画家发现,他一旦让卡尔卡斯为伊菲革涅亚的献祭伤感,让尤利西斯悲伤,让她的叔父墨涅拉俄斯悲痛万分,那么他就得将女孩父亲的脸遮起来,因为他的画笔无法描绘这位父亲的极度悲痛。[2]123

两部文献都认为,画家提曼特斯将在场人物分成若干“等级”,根据亲疏关系,设置了由浅(伤感)到深(哀痛)的痛苦程度,作为父亲的阿伽门农处于最终端,他的悲痛是难以直接表现的。针对这一形象,画家将他的头面用衣布遮掩,避免直接刻画表情。

提曼特斯的这一作品赫赫有名,表明其绘画修辞的成功。他差不多与宙克西斯、阿佩莱斯同时代,[3]169老普林尼赞其“才华横溢”。从古罗马时代的西塞罗、老普林尼、昆体良到欧洲文艺复兴时期的蒙田及启蒙运动时期的狄德罗、莱辛,人们在辩论术和绘画的相关文献中时常提到他。狄德罗等人编撰的《百科全书》(第四卷有关艺术与台词的章节)认为,提曼特斯笔下的阿伽门农可以作为诗人和演员们的楷模。[4]2而莱辛在谈及古代艺术家“在表现痛苦中避免丑”这个话题的时候,提到这一绘画形象:

关于这一点,过去人们说过许多很动听的话。有人说,画家在画出许多人的愁容之后已经精疲力竭了,想不出怎样把父亲画得更沉痛。另外又有人说,画家这样办,就显示出父亲在当时情况之下的痛苦是艺术所无法表现的。依我看来,原因既不在于艺术家的无能,也不在于艺术的无能。激情的程度加强,相应的面部变化特征也就随之加强;最高度的激情就会有最明确的面部变化的特征,这是艺术家最容易表达出来的。但是提曼特斯懂得文艺女神对他那门艺术所界定的范围。他懂得阿伽门农作为父亲在当时所应有的哀伤要通过歪曲原形才表现得出来,而歪曲原形在任何时候都是丑的。他在表情上做到什么地步,要以表情能和美与尊严结合到什么程度为准。……它是一种典范,所显示的不是怎样才能使表情越出艺术的范围,而是怎样才能使表情服从艺术的首要规律,即美的规律。[5]16-17

莱辛在此回应了温克尔曼关于古希腊艺术“高贵的单纯和静穆的伟大”的判断。②“就是这个温克尔曼提出了一个著名的定义,即希腊人的天赋是以简朴而宁静的庄重为特征。这种只言中了一半的定义却甚为风行。他提出,希腊人被强烈的激情所驱动,但他们都克制并达到平静的状态;而在我们看来极为奇怪的是,温克尔曼竟主张拉奥孔雕塑群像乃是这种克制的典范。博学的莱辛批驳了他的这些观点,指出他的观点并不适用于文学,因为希腊悲剧中的主角常常远离宁静。但温克尔曼观点的魅力如此之大,以至令理性的论据难以驳倒。” 见M.I.芬利主编《希腊的遗产》,张强等译,上海人民出版社,2004年,第482页。但是他依赖的是前辈的艺格敷词(ekphrasis),未必观察了相关的画作。F.B.塔贝尔说,庞贝古城遗址有一幅关于献祭伊菲革涅亚的壁画,上面描绘了遮盖头部的阿伽门农,通过这一细节,我们可以认为该作品是提曼特斯著名绘画的遥远回声。[3]170塔贝尔指的是1824年被考古学家发现的庞贝“悲剧诗人之家”(House of the Tragic Poet)的一幅壁画(图1),莱辛写作《拉奥孔》时还无缘见到这一作品。庞贝壁画中的人物数量(除了空中的女神)与西塞罗文献中的说法一致。人们一般认为,画面右边的高大男子是祭司卡尔卡斯,自后面抱住女孩的是墨涅拉俄斯,弯腰男子是尤利西斯,阿伽门农在画面最左边,以布和手遮住头面。

图1 庞贝“悲剧诗人之家”壁画《献祭伊菲革涅亚》,公元1世纪,那不勒斯国家考古博物馆藏

1867年,英国维多利亚时代的画家劳伦斯·阿尔玛·塔德玛(Lawrence Alma-Tadema,1836—1912年)在一幅画中描绘了一名奥古斯都时代收藏家的房间(图2),房间的墙上挂了许多幅画,其中一幅的构图与上面提到的庞贝壁画相同,但房间里的人并未将视线投向它。塔德玛同时还创作了另外一幅关于古代雕塑鉴赏场景的作品——《奥古斯都时代罗马的雕塑展廊》(A Sculpture Gallery in Rome at the Time of Augustus),画中人也没有将视线投在经典雕塑《拉奥孔》上。《拉奥孔》和《献祭伊菲革涅亚》两件作品都是关于“痛楚”表现的视觉经典,一个通过张扬的肢体直接展示痛苦,一个则将悲伤的表情隐藏在头巾里面。

图2 劳伦斯·阿尔玛·塔德玛《奥古斯都时代的绘画收藏》, 油画,1867年,蒙特利尔美术馆藏

里帕《图像学》中的《悲伤》(Grief)(图3)拟人像是一个近乎拉奥孔的男子,身体被蛇缠绕;马萨乔的《出乐园》所画的被驱赶的亚当以手掩面,看得出他既痛苦又悔恨;波提切利的《阿佩莱斯的诽谤》(Calumny of Apelles)里,站在“真理”身边的黑衣老妇以黑色布巾包头,神色黯然,她是“悔恨”的拟人化形象。我们若将马萨乔与波提切利处理的动作合并起来可见:一个人以布巾包头,以手遮脸,足以表现这人的悲痛与懊悔。在自己的女儿将做牺牲时,阿伽门农虽痛楚,但更懊悔,这倒是更能反映一个正常人的心情。

图3 里帕《图像学》中的《悲伤》(Grief)

二、“掩面”母题的复兴

马萨乔和波提切利在15世纪先后不自觉地回应了“掩面”母题,但这不能理解为这一母题的复兴,毕竟题材不同,意义也不同。对古代艺格敷词中“掩面伤悲”有意识作出正面回应的是乔托(Giotto di Bondone,1267—1337年)和维登 (Rogier van der Weyden,约1400—1464年)。前者的知名壁画作品《哀悼基督》在左前安排了两位背对观众且蒙着脑袋的人物,画家没有将他们的哀伤样貌作“正面”展示。乔托处理其他在场人物的悲伤时,有意识做到这一点:越是靠近基督的人,其传达哀伤的姿态力量越强,他还努力刻画出部分人的五官表情。维登《下十字架》(Deposition)充分展示了尼德兰绘画传统中质地细腻的描绘技法,这种技法可以沉着应对人物的泪滴和泪痕。圣母脸色苍白,几乎昏倒在地,这是典型的传统母题(在下十字架场景,圣母一般都是昏死过去的样子)。维登在圣约翰的后面画了一名正在用帕巾拭泪的女子,她的头也被包裹着,这让我们想起提曼特斯创造的母题。但这个形象并不是画中的关键人物。③维登还在《七圣礼祭坛画》(Seven Sacraments Altarpiece ,1445—1450年,安特卫普皇家美术馆藏)中运用了背面、掩面的策略。这幅三联画居中的那一幅,右方的女子(可能是抹大拉的玛利亚)背对观众,扭过身子正在拭泪。但这一形象不是画面中最重要的人物,也不是悲伤情绪最强的人物。可见新时代的艺术家在宗教题材中很谨慎地运用古典绘画策略。掩面而泣其实是一种表达悲伤情绪的本能行为,对生活细致观察的画家对此都能准确把握。乔托和维登开始有了设置各种不同强度的悲伤人物的意识,这是他们在提曼特斯那里获得的最重要的东西。尽管最为悲伤的人(圣母)并没有遮面,但我们由此可以意识到,对一个母亲失去骨肉真实反应的重视,应是从文艺复兴时期画家对基督受难相关题材的情感化处理开始的。

14世纪末和15世纪初,克劳斯·斯吕特(Claus Sluter,1340—1405/6年)等人的雕塑《哀悼者》(TheMourners,图4)是雕塑中较早复兴“掩面”母题的尝试,只是这些哀悼者不只是蒙住脑袋,还以多褶的衣袍累赘地包住全身。19世纪雕塑家弗朗索瓦·米约姆(François Dominique Aimé Milhomme,1758—1823年)为皮埃尔·加鲁(Pierre Gareau)墓所作的雕塑,埃特克斯(Antoine Etex,1808—1888年)为拉斯帕尔家族(Raspail Family)陵墓所作的雕塑,可以说是仪式化的蒙面(或掩面)哀悼在向古典主义趣味靠拢的体现。④蒙脸、遮面也能隐藏哀悼者的个体特征,使之成为一个抽象的、徽铭式的“哀悼”形象,这样的形象也许是从职业哀悼者身上提炼出来的。

图4 克劳斯·斯吕特等《哀悼者》,雕塑,1400年前后,法国第戎美术馆藏

上述这些作品中布巾包头或以手掩面的悲伤人物大多都是女性。男子做出此类动作显得颇为矫情(倘若不是出于悔恨、羞愧,而仅仅是悲伤的话)。16世纪法国作家蒙田在《论忧伤》一文中写道:

极端的悲痛会震惊整个心灵,使其不能自由行动,正如刚听到一则很不幸的消息时,我们会惊得魂飞魄散,呆若木鸡,但在放声大哭和悲哀诉说之后,心灵就会找到出路,得到放松和宽慰……弗迪南国王与匈牙利国王的遗孀在布达附近打仗,德军统帅雷萨利亚克看到一匹战马运来一具尸体。统帅和大家一样,因死者在战斗中表现出色,而对他的死深表同情。出于跟别人同样的好奇心,他想看看死者是谁。当死者被卸去盔甲时,他才认出原来是自己的儿子。众人皆泣,惟独他没说一句话,也没掉一滴泪,站在那里,

双目凝视儿子,直到极度悲痛使他停止呼吸,直挺挺地倒在地上。[6]8-9

统帅雷萨利亚克和《下十字架》中的圣母一样,在失子场合哀痛难忍而昏倒在地。同样是父亲,阿伽门农的表现为何不是这样?

雷萨利亚克不曾预料自己儿子的死,但阿伽门农则不同,他出于某些原因,毅然将自己的宝贝女儿送上祭台。在绘画之中,他试图把脸遮起来,这意味着什么呢?

三、无助的母亲

据说诗人卢克莱修看到阿伽门农竟然忍心把自己的女儿当祭品时惊呼:“宗教作恶如此之甚!”[7]28阿伽门农的掩面表达的是对宗教的无奈还是失去女儿的悲哀,这一点在绘画作品中几乎无法分辨。

荷马的诗篇里没有阿伽门农献祭女儿这一段,[8]关注这一题材的画家将注意力放在悲剧作家欧里庇得斯和埃斯库罗斯的文本上,但两人作品中的献祭伊菲革涅亚情节有很大差异。其一,在欧氏文中,伊菲革涅亚获知自己将作为祭品时十分绝望,但后来心态逐步转变,主动接受了命运安排。身在祭台前,她说:“为了我的祖国和希腊全土,我情愿献出我的身子”。这让周围的人惊讶万分。[9]290在最后,姑娘并没有牺牲,一只鹿取代了她(但伊菲革涅亚的母亲不大相信这个结局的真实性)。而埃氏文中,祭台上的无辜女孩一直在挣扎、求情,其父亲竟丝毫不为所动,最后她惨遭屠戮。其二,埃氏的献祭场合,阿伽门农是仪式的参与者;欧氏的祭祀现场,阿伽门农未必在场,“看见女儿走进树林里去做牺牲的时候,他发出呻吟”[9]289,这似乎是最后的告别。其三,欧氏提供了一个重要的细节,阿伽门农目送女儿走进树林时,“将头转了过去,流下泪来,拿起衣服遮在眼睛的前面”[9]289。我们要注意提曼特斯经典母题的文献来源。

“拿起衣服遮在眼睛的前面”这一动作是用来表示阿伽门农当时的复杂心理:也许是因为他觉得自己身为国王却在众人面前落泪会显得不得体,也许是心中的伤悲形于颜面不宜让别人发觉,也许是关键时刻心生悔意而事态无可更改,自觉不安。遮脸未必是悲痛的表达,对于一个坚持让自己女儿献祭的男子来说,它包含了无奈或虚伪。

相反,假若这个动作出现在伊菲革涅亚的母亲克吕泰涅斯特拉身上,倒是可以更恰当地表达她的绝望悲苦。但是哀伤的母亲很少出现在献祭伊菲革涅亚题材的画面上。英国大不列颠博物馆藏一尊红绘双耳陶瓶上的献祭祭伊菲革涅亚场景(图5),被认为是依据欧里庇得斯的叙述而绘。画面上方左右分别是阿波罗和阿尔忒弥斯,伊菲革涅亚位于狩猎女神的下方,女孩的身后重叠着一头鹿,它将是祭祀牺牲的替代物。许多学者对于祭台边中年男子的身份确定很谨慎,但是也有人认为他就是阿伽门农。[10]159-160他一手执杖,一手握着一个刀状的东西。这个画面上,并没有一个遮住面部的人物。17世纪画家弗朗索瓦·派里耶(François Perrier,约1590—1650年)的《献祭伊菲革涅亚》(图6),祭坛上烈焰跳跃,祭司磨刀霍霍,头戴王冠的阿伽门农正伸手指示人们执行献祭任务,并未表现出自责与悲苦,这是典型的埃斯库罗斯式的场面(但画面上方阿尔忒弥斯抱着鹿正从云端降临,则是欧里庇得斯式的结局)。参考这一画作回头再看大不列颠博物馆瓶画,祭台边的持刀男子可以说是阿伽门农与祭司的合并形象。

图6 弗朗索瓦·派里耶《献祭伊菲革涅亚》,油画,1632年,法国第戎美术馆藏

如果画家严格按照埃氏文本作画,那么画面上就不会出现掩面悲伤的阿伽门农。埃斯库罗斯的著作里细致地写着姑娘的祈求和父亲的反应:“她的祈求,她呼唤‘父亲’的声音,她的处女时代的生命,都不曾被那些好战的将领重视。她父亲作完祷告,叫执事人趁她诚心诚意跪在他袍子前面的时候,把她当一只小羊举起来按在祭坛上,并且管住她美丽的嘴,不让她诅咒他的家。”[11]213一个父亲表现出无比的冷酷。

古希腊时代的陶瓶装饰(特别是红绘)和浮雕作品中,包头巾的人物并不鲜见。人物身穿长袍,头被衣物包住,观者就失去了识别其性别、身份的线索。那庞贝壁画上掩面的人到底是何人,现在的观众只能推测,但推测时须考虑几种因素。一是提曼特斯当初运用“遮面”母题之际,也可能采取了其他方法暗示了以衣物掩面的阿伽门农的身份,例如让他露出胡须,佩戴与其身份相适应的器物,但庞贝壁画模糊了这一点(遮面者身边有一根长杖)。二是古希腊戏剧演出中,或许存在让阿伽门农以衣物掩面的惯例,因为欧里庇德斯写了这个细节。但若是这样,提曼特斯的做法就谈不上原创性。演说家们引用这个绘画例子时,怎么都没想起相关的戏剧演出?第三,当初提曼特斯所绘的遮面者本来就是一个女性形象,但因遮面的特征,且人物身边并无人名铭文,人们误将“她”看成阿伽门农。

庞贝壁画上,右边的男子形体最为高大,其次就是左边的蒙脸人物。(图1)壁画作者为何将祭司的形象设置成画中最大者,而阿伽门农次之?若最高大者是阿伽门农(埃斯库罗斯的戏剧中阿伽门农俨如祭司),其妻子身形第二,这不也甚为合理吗?

庞贝壁画上的遮面人物如果被看成伊菲革涅亚的母亲克吕泰涅斯特拉,更符合女性对哀伤的真挚表达(虽然欧氏的献祭现场,伊菲革涅亚的母亲不在场)。⑤伊菲革涅亚对母亲说:“母亲,你听我的话,留在这里吧,这样在我在你都是比较好的。只叫我父亲的一个从人送我往阿忒弥斯的平原,到我去做牺牲的地方去吧。” 见欧里庇德斯《欧里庇德斯悲剧集(上)》,周作人译,中国对外翻译出版公司,2003年,第287页。在男权、父权的环境之中,母亲在失去儿女时的悲伤是内敛的、无助的。画家对这一人物作出这般诠释,更能体现绘画这一情感艺术的温情。约翰·胡狄尔斯顿(John Huddilston)的著作《从瓶画看希腊悲剧》(Greek tragedy in the Light of vase Paintings,1898年)介绍了一个希腊陶瓶上所绘的献祭伊菲革涅亚场景(图7)。环带状的装饰中,有一组四个人物,铭文提供了他们的身份:自左向右分别是克吕泰涅斯特拉、阿伽门农、儿子俄瑞斯忒斯(Orestes)、女儿伊菲革涅亚。克吕泰涅斯特拉面朝左侧,独自陷入苦痛之中,不忍直面儿女。她并未遮面,但这个女性形象与庞贝壁画上的遮面人物——体态、身体朝向、左右臂的动作等方面——是十分接近的。古代或许存在以这样的姿势处理故事中的克吕泰涅斯特拉的惯例。

图7 一个希腊陶瓶上的图案(局部)

长期以来,人们因为某些原因而将克吕泰涅斯特拉形象负面化,甚至取消其作为母亲表达自己悲伤的资格。在女儿被献祭之时和之前,没有迹象表明克吕泰涅斯特拉是一个不称职的母亲。不过,她并不是唯一被忽略的母亲。也许我们还应该同情另一个可怜的女人,当她的丈夫把他们的儿子当作燔祭祭品时,她还被蒙在鼓里,这位老母亲就是“献祭以撒”故事中的撒拉。⑥详见《圣经·创世纪》第22、23章。两个父亲都要将子女献祭给神,一个母亲(克吕泰涅斯特拉)只是意外得知,另一个(撒拉)完全不知。母亲无法享有知情权和决策权,而历代画家和他们圈子的人对取消她们在作品中出现的资格已习以为常。

人祭礼仪如此残忍,且作为祭品的是自己的子女,母亲的本能反应是不难预料的。作为悲情的母亲之一,赫卡柏却要目睹这血腥的现场。17世纪,罗马画家罗马内利(Giovanni Francesco Romanelli,1610—1662年)在处理《献祭波吕克塞娜》(The Sacrifice of Polyxena,图8)时,在画面左侧后方也画了几个伤悲的人。那个低头掩面而泣者是波吕克塞娜的母亲赫卡柏(不可能是波吕克塞娜的父亲特洛伊国王普里阿摩斯,因为他已经去世),旁边的女子则是特洛伊妇女。当最小的女儿被作为祭品献给希腊英雄阿喀琉斯,身为特洛伊王后和母亲,赫卡柏表现出的悲哀之情比阿伽门农要真实得多。丈夫、儿子、女儿相继不幸死去,这带给赫卡柏的苦痛,远远超过一个女子所能承受的范围。[12]181-187罗马内利的贡献,是让一个颇具痛苦表现的母题回到一个恰当的人物身上。赫卡柏的悲痛与尼俄柏相仿,后者极度哀伤化作石头,[12]78悲痛成为永恒。

图8 罗马内利《献祭波吕克塞娜》,油画,17世纪中叶前后,美国大都会艺术博物馆藏

令人感到悲哀的是,同为可怜的母亲,赫卡柏最后的伤悲却是克吕泰涅斯特拉带来的。⑦薄伽丘曾写道:“另一些史料则说,敌人将赫卡柏和其他活下来的特洛伊人虏为奴隶,而她最后的苦难,则是目睹克吕泰涅斯特拉谋杀了阿伽门农后,又下令割断卡珊德拉(赫卡柏的女儿)的喉咙。” 乔万尼·薄伽丘《名媛》,肖聿译,译林出版社,2015年,第81 页。克吕泰涅斯特拉消灭了阿伽门农之后,为什么要除掉赫卡柏的女儿卡珊德拉呢?有学者分析:“因为消灭阿伽门农的男性气概,也就等于加强了自身的男性特质。”[8]5这位女性的“男性化”,使她的形象负面化了。

在帕尔玛·乔凡尼(Palma Giovane,1548—1628年)、圭尔奇诺(Guercino,1591—1666年)等人的《浪子归来》(The Return of the Prodigal Son)中,没有出现母亲形象——“浪子归来”成为家庭男性成员的事。伦勃朗1636年的版画《浪子归来》、1669年的油画《浪子归来》上安排了身处背景中、少言寡语的年老母亲。1668年,扬·斯蒂恩(Jan Steen,1626—1679年)创作了一幅《浪子归来》,一位满脸欢笑的老妇藏在不起眼的角落(画面左上角)。伦勃朗恰当地处理了文献中的主题(这个故事是《路加福音》第十五章三个比喻中的一个,讲的是乐于接纳罪人悔改的道理),而斯蒂恩以世俗眼光看待这个故事,为主题增添了人性魅力。浪子终于归来,浪子的哥哥无可奈何地牵着小牛犊进入家宅;父亲慈爱地原谅、接纳了浪子;真正开怀的,正是斯蒂恩所描绘的老母亲。哥哥、父亲、母亲三者中,因浪子归来而产生的欣喜在母亲这里达到极点,这是一种是本能的、不计利害的、不可掩饰的快乐。母亲身处暗处,默默欢欣,没有发言权。

17世纪下半叶到18世纪大多数创作献祭伊菲革涅亚(女子献祭场景中出现了鹿)题材的画家屈从于古典文献的观点(阿伽门农掩面伤悲)。勒布伦(Charles Le Brun,1619—1690年)的《献祭伊菲革涅亚》显得非常平庸,阿伽门农没有悲伤,左边女性的手势也软弱无力,以致无法确定她是谁。倒是他的《献祭波吕克塞娜》(1647年,美国大都会艺术博物馆藏)颇为动情,在女儿波吕克塞娜走向祭台时,绝望的母亲奋不顾身试图夺回她。此外,哈维茨·斯蒂恩(Jan Havicksz Steen)、查尔斯·德拉福斯(Charles de La Fosse)、阿诺德·胡布芮肯(Arnold Houbraken)、科拉多·吉安昆托(Corrado Giaquinto)(1760年)等人的献祭伊菲革涅亚题材作品中,无论场景在室内还是室外,人物多或少,都程式化地表现悲伤的阿伽门农。这些形象很难给观众留下清晰的印象。

四、母亲回归叙事现场

18世纪,提埃波罗(Giovanni Battista Tiepolo,1696—1770年)多次表现了献祭伊菲革涅亚题材,每一次的表现方式都不同。亚利桑那大学艺术博物馆的藏品中(1735年),阿伽门农的手拉着斗篷一角遮住脸。意大利维琴察瓦尔马拉纳别墅壁画(图9),用爱奥尼亚柱子将画面分割为三个叙事空间,悲伤的阿伽门农出现在右边,以厚重宽大的衣袖遮面,不忍目睹画面中间的献祭现场。左边和中间的两个空间场景是动态的,事态正在迅速发展,结局似乎不可预料,祭坛周边的人都在向画面左上方张望。画面右边的阿伽门农掩面,独自沉浸在自己的情绪之中,没有察觉作为替代祭品的鹿正在降临。画面左边,陪伴鹿一起降临的还有佩戴弓箭的丘比特,他所代表的“爱”正是阿伽门农所缺失的。

图9 提埃波罗《献祭伊菲革涅亚》,壁画,1757年,意大利维琴察瓦尔马拉纳别墅藏

大卫(Jacques-Louis David,1748—1825年)的《荷拉斯兄弟之誓》(图10)与提埃波罗绘画的古典空间构图具有相似性,也是左—中—右结构,后方的托斯卡纳式柱子也试图隔出三个空间。二者区别仅在于,《荷拉斯兄弟之誓》的人物被安排在柱子之前舞台般的空间里,而提埃波罗将人物安排在前后两排柱子之间。《荷拉斯兄弟之誓》中,右边女子是软弱无力的、屈服的,这和提埃波罗的瓦尔马拉纳别墅壁画中阿伽门农的状态一致。人们习惯性认为《荷拉斯兄弟之誓》是一种对比与平衡的图式结构,⑧“兄弟紧绷的肌肉,随着一种几乎是电流般的能量而颤动着,越过他们父亲那高贵而引领热盼的站姿,与他们母亲及姊妹的柔软衣纹和感人的怜悯姿势相互平衡。” 修·昂纳、约翰·弗莱明《世界艺术史》,吴介祯等译,北京美术摄影出版社,2014年,第632页。基尔·佩里和爱玛·巴克认为:“它表现了占据大部分画面空间的好战男性与右边悲痛的妇女之间的鲜明对比;男性是通过宣誓的手势、挺直的线条和强有力的色彩来传达,女性则通过倾斜的身体、弯曲的轮廓和柔和的色彩来表现。大卫的作品在今天仍然经常被当作18世纪晚期法国文化中性别的两极分化的例子,特别是强调妇女的柔弱,以及无力像男人一样参与同一种活动。”基尔·佩里、爱玛·巴克《性别、绘画类型和18世纪的学院派学术》,载琳达·诺克林等《失落与寻回:为什么没有伟大的女艺术家》,李建群等译,中国人民大学出版社,2004年,第113-114页。男性的刚毅和女性的哀婉,男性世界的外向性、公共性和女性世界的内向性、私密性,这些对比最终被阐释为男性的大家和女性的小家之间的对立。大卫的画作不同于高乃依的戏剧,古典的绘画舞台上没有直接展示暴力,也没有前因后果,只有男性的授权、承担和女性的被动接受。左与右、男与女将国与家、大义与私情视觉化。画家让观众自主选择,其实他已经替观众做出选择。

图10 大卫《荷拉斯兄弟之誓》,油画,1784年,法国卢浮宫藏

对一个家庭来说,这个“宣誓”的结局是毁灭性的。⑨荷拉斯三子与库里亚斯三子分别代表双方城市以决斗定胜负,贺氏兄弟中的一人是争斗的唯一幸存者,而几近疯狂的他凯旋后甚至还杀死了自己的姐/妹(她得知未婚夫被自己兄弟杀害而痛泣,他的兄弟认为她只顾私情,不明大义)。对一个母亲来说,丈夫把自己的孩子处死同样具有毁灭性。在创作《荷拉斯兄弟之誓》五年后,大卫推出了《扈从给布鲁图斯带回他儿子的尸体》(The Lictors Bring to Brutus the Bodies of His Sons,图11)。

图11 大卫《扈从给布鲁图斯带回他儿子的尸体》,油画,1789年,法国卢浮宫藏

李维《罗马史》第二卷第四、五章讲到此事,罗马人在布鲁图斯的领导下创立了共和制,但他的两个儿子受到舅舅蛊惑,与之合谋,试图推翻共和重建君主制度。他们的图谋被奴隶告发。最后,“一个父亲坐在审判席上,不但判了儿子的死刑,还亲自看着他被处死,这种事情在历史上实属罕见”[13]320。

海因里希(Heinrich Friedrich Füger,1751—1818年)所画的刑罚现场没有女性,⑩海因里希还创作了一幅作品《维吉尼娅之死》(The Death of Virginia)。这两幅画构图近似,题材相仿,现都藏于德国斯图加特国立美术馆。李维的《罗马史》第一卷简单地提及与《维吉尼娅之死》相关的事件。而大卫乐于揭示女性对事件的反应,他将场景定位于扈从将布鲁图斯儿子尸体运回的时刻,这样可以集中表现一家人的情感。布鲁图斯心事重重地坐在阴影中,三姐妹仿佛是因悲伤而扭曲了的美惠三女神的组合。(图11)在这幅大作的素描稿(图12)中,布鲁图斯的妻子作为母亲表现出极度的悲痛,仰着头,几乎昏厥,好似下十字架或基督下葬场景中的圣母。她身后站立着两名男子,大概意味着她的兄弟在场,从而进一步表征这个母亲自觉或不自觉地参与了这场阴谋。大卫在之后的油画稿(图13)和最终的油画构图(图11)中并没有采用此类细节,母亲独处一角,以手或布巾遮面。无论是仰首昏厥还是掩面伤悲,大卫让因失去儿子而感到悲痛的典型姿态回到一个母亲身上。但掩面与仰首之间的不同也应该得到注意——掩面包含了更丰富的个人情感:懊悔、惋惜、无助、悲哀、羞愧等。可以肯定的是,这个掩面的母亲是仰首绝望的母亲与周围男性亲人的组合之替代者。大卫这样做,既可以表现一个母亲的自然反应,也可以表现这个母亲不一般的身份。⑪“普鲁图斯的两个儿子是与母亲共同密谋的”,英国艺术史家诺曼·布列逊如此写道。他还对母亲的图谋和象征君主政体的鸢尾花进行了大段论述。详见诺曼·布列逊《注释被忽视的事物:静物画四论》,丁宁译,浙江摄影出版社,2000年,第174-175页。

图12 大卫《扈从给布鲁图斯带回他儿子的尸体》素描稿, 1787年,美国大都会艺术博物馆藏

幕布将柱子之内空间的下半部分围合起来,从而形成了两个被隔离的空间,痛苦呼号的女性在内,布鲁图斯及其被处死的儿子尸体在外,这个外部的空间留有一扇通向户外的门,抬尸体的扈从正从此门进入。大卫在给维卡(Jean-Baptiste Wicar)的信中讲述了他的构思:“他(布鲁图斯)坐在罗马雕塑下,不再伤悲,而他的妻子在哀嚎,他的大女儿因恐惧而昏厥。”[14]123家庭成员反应的对比是大卫有意强调的。

从平面上看,中央的一个大柱子将画面分开,人物的安排试图获取平衡,且最右边的母亲和最左边的罗马女神(Dea Roma)雕像具有意味深长的对比作用。在最终画作(图11)里,女神的姿态是男性化的、全副武装的(罗马女神的形象保留了古希腊神话中雅典娜形象的某些特征),而死者的母亲则是衣衫单薄的;女神以一个黑影的形式显现,而母亲暴露在明亮光线中;女神是正面的、斗志昂扬的,母亲是掩面的、凄切哀婉的。扈从抬着尸体向画面右方行进,尸体的上半身被罗马女神雕像遮挡。

女神雕像底座下方有母狼哺乳婴儿的雕像。“哺乳”确定母亲身份的在场,但它又是一种变体形态。狼作为母亲养育了罗马的先祖,大卫也许在试图表明:他所理解的国家需要一种抽象的、无私的、神话般的母性道义,而非一个被私情支配的母亲角色。

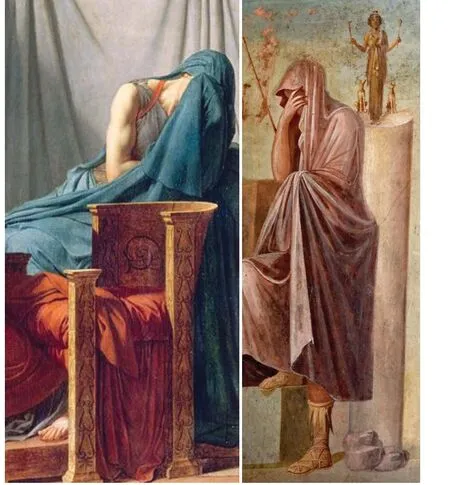

大卫创作这幅画是在1789年,30多年后(1824年),“悲剧诗人之家”的壁画《献祭伊菲革涅亚》被考古学家发现。大卫笔下的母亲和庞贝壁画中的“最为悲伤者”(他/她站在女神雕像的近旁)的姿态何其相似,(图14)仿佛大卫事先见过这个形象一样。

图14 左:图11局部;右:图1局部

注释

①Caesar Ripa,Iconologia or Moral Emblems, Benjamin Motte,1709.