超声引导下前锯肌平面阻滞麻醉用于乳腺癌根治术后镇痛的效果

扬慧娟 胡壮文

据统计女性癌症中乳腺癌占比超25%,严重影响女性身心健康[1]。乳腺癌根治术是乳腺癌有效治疗手段,关于乳腺癌根治术后镇痛方法多样,而其中神经阻滞区域镇痛在乳腺外科中广泛应用[2-3]。胸膜间阻滞和肋间神经阻滞效果并不十分理想,并存在短暂Horner 综合征和气胸发生的风险[4]。因此,寻找一种安全有效的乳腺癌根治术麻醉镇痛方法具有重要意义。超声引导下前锯肌平面阻滞(serratus anterior plane block,SPB)是近年来研究的热点,属一种肌筋膜间阻滞,具有并发症少、操作简单灵活等优点[5]。笔者观察了SPB 麻醉用于乳腺癌根治术后镇痛的效果,以期为麻醉镇痛提供参考,现将结果报道如下。

1 对象和方法

1.1 对象 选择2019年1月至2021年12月浙江金华广福肿瘤医院择期行乳腺癌根治术患者100 例,其中采用全麻(对照组)和SPB 阻滞(研究组)各50 例。纳入标准:(1)诊断符合2017年版《中国抗癌协会乳腺癌诊治指南与规范》[6]标准;(2)美国麻醉医师协会(American Society of Anesthesiologists,ASA)Ⅰ~Ⅲ级;(3)术后病理检查证实为乳腺癌,均为女性;(4)术前未出现转移者。排除标准:(1)麻醉或手术禁忌者;(2)伴其他部位恶性肿瘤或出现远处转移者;(3)TNM分期超过Ⅱ期者;(4)心、肺、肝、肾功能严重异常者;(5)妊娠或哺乳期妇女。研究组年龄27~71(48.97±7.86)岁;BMI 17~28(23.27±2.09)kg/m2;TNM 分期:Ⅰ期19 例,Ⅱ期31 例;肿瘤部位:左侧23 例,右侧27 例。对照组年龄32~70(49.43±8.24)岁;BMI 18~27(23.09±2.12)kg/m2;TNM 分期:Ⅰ期18 例,Ⅱ期32 例;肿瘤部位:左侧24 例,右侧26 例。两组患者年龄、BMI、TNM分期和肿瘤部位比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。本研究经本院医学伦理委员会批准(ZJJHGFYY-2022-2-006),所有患者均签署知情同意书。

1.2 方法 所有患者术前常规监测脉博血氧饱和度、心电图和血压等,开放外周静脉。对照组采用全麻,麻醉诱导:咪达唑仑0.05 mg/kg、依托咪酯0.3 mg/kg、舒芬太尼0.5 μg/kg、罗库溴铵0.6 mg/kg。3 min 后气管插管,机械通气,控制呼气末二氧化碳分压(end expiratory carbon dioxide partial pressure,PETCO2)在35~45 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)。麻醉维持:采用靶控输注(target controlled infusion,TCI),瑞芬太尼TCI 血浆靶控浓度3.5~4.5 ng/ml,丙泊酚TCI 血浆靶控浓度3~4 μg/ml,维持脑电双频指数(bispectralindex,BIS)值45~55。研究组采用全麻,麻醉诱导后在超声引导下行术侧SPB阻滞,采用深圳华声医疗技术股份有限公司彩色超声诊断系统Navi.T 开展监测,探头频率7~12 MHz,于腋中线定位第5 肋骨辨别深部前锯肌和背阔肌,以22G神经阻滞针进入,由前上至后下,并且针尖至前锯肌表面后给予试验剂量2 ml,在超声见液性暗区回抽无血、无气后,再给予0.375%罗哌卡因20 ml 缓慢注入[7],完成麻醉后给予5 mg 地塞米松静脉注射,麻醉维持同对照组。手术完成待患者意识清醒、自主呼吸恢复后拔除气管导管,接静脉自控镇痛泵行患者静脉自控镇痛(patient-controlled intravenous analgesia,PCIA)(舒芬太尼100 μg +盐酸托烷司琼5 mg 溶入0.9%氯化钠注射液100 ml),设置参数:单次剂量2 ml,锁定时间15 min。

1.3 观察指标 (1)观察两组患者术后3、24、48 h 镇痛效果,采用数字疼痛评分(numerical rating scale,NRS)评价,10 分为最剧烈疼痛,0 分为无痛,4 分以下为轻度疼痛,4~7 分为中度疼痛,7 分以上为重度疼痛;(2)观察两组患者术后恢复指标情况(下床活动时间、引流管拔除时间和术后住院时间);(3)观察两组乳腺癌患者麻醉诱导前(T0)、麻醉诱导后5 min(T1)、手术30 min(T2)和术毕(T3)血流动力学指标变化,包括心率(heart rate,HR)和平均动脉压(mean arterial pressure,MAP);(4)观察两组患者术前和术后48 h 应激反应指标变化,采集空腹静脉血5 ml,离心8 min,收集血清,采用ELISA 法测定去甲肾上腺素(norepinephrine,NE)和血管紧张素Ⅱ(angiotensin-Ⅱ,Ang-Ⅱ)水平;(5)观察两组患者术中瑞芬太尼用量。

1.4 统计学处理 采用SPSS 25.0 统计软件。计量资料以表示,组间比较采用两独立样本t检验,手术前后比较采用配对t检验,不同时点比较采用重复测量数据的方差分析;计数资料以例(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

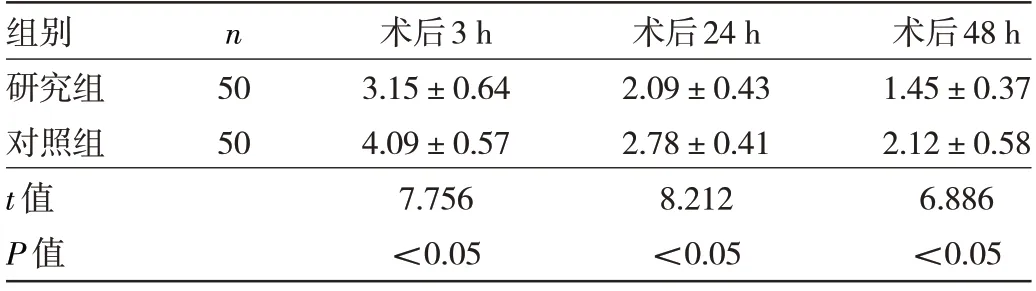

2.1 两组患者术后3、24、48 h NRS 评分比较 研究组乳腺癌患者术后3、24、48 h NRS 评分均低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

表1 两组患者术后3、24、48 h NRS 评分比较(分)

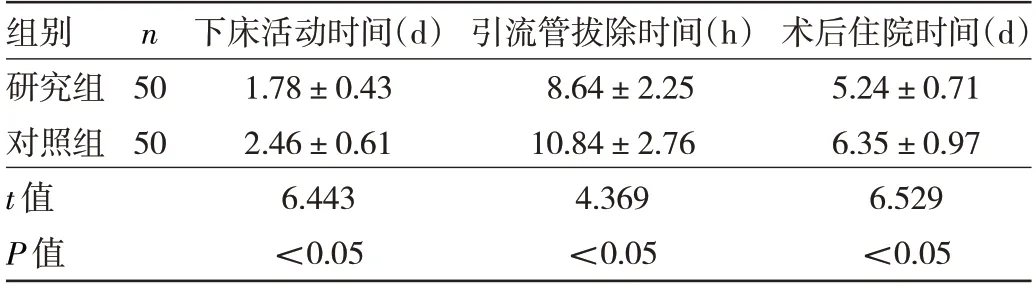

2.2 两组患者术后恢复指标比较 研究组下床活动时间、引流管拔除时间和术后住院时间均短于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 两组患者术后恢复指标比较

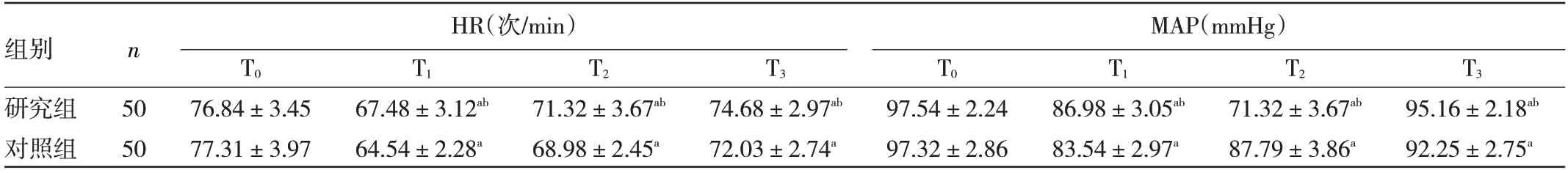

2.3 两组患者不同时点血流动力学指标比较 两组患者T0时点HR 和MAP 比较差异均无统计学意义(均P>0.05);两组患者T1、T2和T3时点HR 和MAP 较T0时点均降低(均P<0.05),研究组患者T1、T2和T3时点HR和MAP 均高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

表3 两组患者不同时点血流动力学指标比较

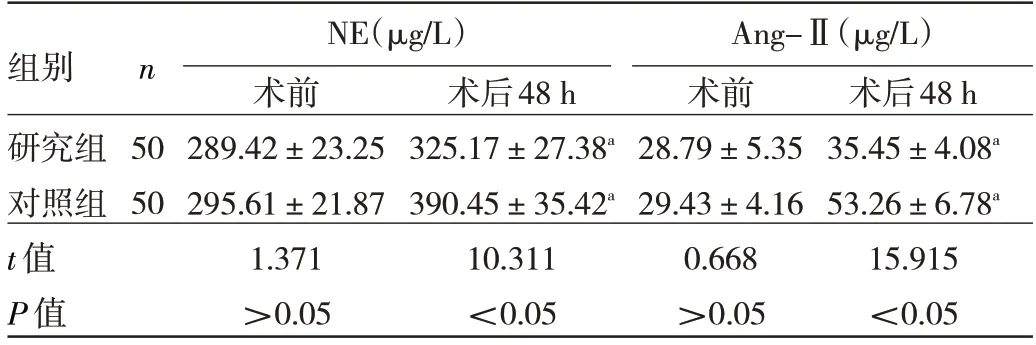

2.4 两组患者术前和术后48 h 应激反应指标比较两组患者术后48 h 血清NE 和Ang-Ⅱ水平均较术前升高(均P<0.05),研究组患者术后48 h 血清NE 和Ang-Ⅱ水平均低于对照组(均P<0.05),见表4。

表4 两组患者术前和术后48 h 应激反应指标比较

2.5 两组患者术中瑞芬太尼用量比较 研究组患者术中瑞芬太尼用量为(295.32±32.51)μg,少于对照组的(364.23±47.18)μg,差异有统计学意义(t=8.054,P<0.05)。

3 讨论

调查显示乳腺癌发病率不断上升,严重影响女性生存质量[8]。乳腺癌具体发病机制较为复杂,异质性高,随着手术不断提升和现代外科理念的发展,乳腺癌根治术在临床上广泛应用,由于手术切口范围相对较大,影响术后康复与后期治疗[9-10]。目前,针对乳腺癌根治术麻醉主要通过呼吸道吸入阿片类麻醉药物和止痛药物,但阿片类止痛药物容易引起较多不良反应,加之麻醉方式及药物影响机体免疫功能,从而造成术后免疫功能水平降低,影响患者预后[11-12]。因此,选择适宜的麻醉方式对行乳腺癌根治术患者尤为关键。

近年来,前锯肌阻滞是新发展起来的一种区域阻滞技术,通过在背阔肌及前锯肌间隙内麻醉药物,以此能够实现对T2~T3肋间神经外侧皮支的一种阻滞方法[13]。人体前锯肌在体表,在超声引导下容易定位,可增加阻滞的准确性;充分的镇痛可减轻患者应激反应程度和疼痛程度,有效促进康复进程,并且还能够减少术后镇痛药物的应用,从而避免阿片类药物容易引起的胃肠道反应、尿潴留和呼吸抑制等并发症[14]。有研究显示,超声引导下SPB 麻醉有助于减轻应激反应程度,减轻血流动力学指标波动,减少体内疼痛物质释放与伤害性刺激[15]。乳腺术后疼痛胸壁,而前锯肌平面阻滞阻断T2~T6水平肋间神经前外侧皮支的痛觉传导,所以起到了镇痛作用。本研究显示,研究组术后3、24、48 h NRS 评分均低于对照组,说明采用SPB麻醉具有明显镇痛作用;研究组下床活动时间、引流管拔除时间和术后住院时间均短于对照组,说明采用SPB 麻醉可加快患者恢复及缩短术后住院时间;研究组患者术中瑞芬太尼用量少于对照组,说明采用SPB麻醉可降低术中镇痛药物用量。机体处于应激状态时,则会导致内环境失衡,且麻醉后会出现交感神经功能下降,容易刺激交感神经末梢分泌更多NE,并可引起血管紧张素-肾素-醛固酮兴奋,以此会导致Ang-Ⅱ的释放增加[16-17]。本研究显示,研究组乳腺癌患者术后48 h 血清NE 和Ang-Ⅱ水平低于对照组,说明采用SPB 麻醉对应激反应影响小。

综上所述,SPB 麻醉对乳腺癌根治术后镇痛效果明显,可加快患者恢复,且对血流动力学和应激反应指标影响小。