iSchools联盟中外早期学者的科研社群认知比较研究

王迪 周力虹 权谦 王曾敏

(武汉大学信息管理学院,武汉,430072)

1 引言

随着我国步入“十四五”建设时期,经济社会进入高质量发展阶段,创新也从量的积累进入质的提升。人才作为创新活动中最为活跃、最为积极的因素,是全面建设社会主义现代化国家的重要支撑。我国高度重视人才工作,不断强化顶层设计和系统部署。2020年10月,党的十九届五中全会明确了到2035年我国进入创新型国家前列,建成人才强国的战略目标[1]。2021年9月,习近平总书记在中央人才工作会议上强调加快建设世界重要人才中心和创新高地[2]。2022年10月,党的二十大强调深入实施人才强国战略,着力形成人才国际竞争的比较优势[3]。科研群体中的职业早期学者是科技人才队伍的重要储备力量,是推动科技事业持续发展的重要保证。因此,重视职业早期学者的培养对于加强我国人才队伍建设和提升科研实力具有重要的现实意义。

科研社群作为凝聚科研学者、促进科学进步的重要组织形态,在拓展学术网络、推动科学共享等方面发挥积极作用[4-5]。科研社群聚集了多学科领域的专家、学者,智力密集,是学术交流和创新的重要平台和途径。当代科学研究需要把握世界科学前沿,依托高水平学术交流平台开展团队合作[6]。党的二十大报告指出,要扩大国际科技交流合作,加强国际化科研环境建设,形成具有全球竞争力的开放创新生态。国际化的科研社群不仅有利于拓展学术网络、增强引领能力、汇聚全球优秀成果,而且在组织国际学术会议、开展国际科技项目、建立国外分支机构等方面具有跨国跨域合作组织能力。因此,职业早期学者积极参与科研社群,有助于了解学术动态与学科前沿、掌握科学研究方法;而科研社群也能够为职业早期学者提供广阔的学术交流平台,助力职业早期学者的成长,提升其研究成果的可见度和影响力。

在LIS领域,iSchools联盟是最核心且具有代表性的国际化科研社群之一。这一科研社群的研究主题广泛,跨学科是其重要特性[7],科研合作是其科研项目开展的重要方式。iSchools联盟不仅优化了LIS领域科研资源的配置,也加强了校际间的交流与融合[8],丰富和拓展了信息科学的内容和视野。LIS领域的职业早期学者是iSchools联盟中的重要组成部分,也是其核心服务对象之一。

为进一步推动全球化背景下信息科学领域的科研合作、学术交流与知识互通,在iSchools联盟主席Gobinda Chowdhury教授和执行主席Michael Seadle教授的牵头带领下,英国思克莱德大学、美国北卡罗莱纳大学教堂山分校、德国柏林洪堡大学以及武汉大学共同在全球范围内开展了题为“i4G:世界视角下的iSchools身份与协作研究”的研究项目。本文聚焦LIS领域的职业早期学者在iSchools联盟这一全球性科研社群中的社群认知行为研究,对比分析iSchools联盟对中外职业早期学者产生的影响,进而从职业早期学者角度提出建设国际化科研社群的可行路径。

2 相关概念与理论基础

2.1 科研社群

“社群”(community)是基于共同的特征和性质聚合到一起,进行信息传播、情感交流、文化和价值共享的用户群体[9]。“科研社群”(research community)是一种开放的、相互联系的、共生共荣的学术生态系统[10],多由科研工作者自愿组成,具有跨学科、跨行业、跨区域、跨部门乃至跨国界等特点。这一概念最早由英国科学家和哲学家米切尔•波兰尼(Michael Polanyi)使用。他认为科研群体是由各个不同专业的科研团体合成的一个大群体,其成员共享相同或相近的目标和价值观。科研社群是联系科研工作者的重要桥梁和纽带[11]。科研工作者可以通过科研社群的互动交流[12],引领科技进步,促进创新变革。

在现有研究中,Schott指出随着信息全球化的到来,科研社群成员之间的合作交流也成为全球范围的活动,科研社群的国际化已成为一种趋势[13]。Liberman和Wolf强调了正式学术会议作为科研群体专业性知识的传播活动,对科研群体以及科学技术的发展起到重要作用[14]。Jaeger和Burnett[15]提出的信息世界理论(Theory of Information Worlds)认为信息行为调查包含五个社会要素,即社群规范、社群角色、信息价值、信息行为、社群边界。Crow[16]的研究认为社群成员之间共同的归属感和承诺是社群与人群的区别所在。Worrall等人[17]的研究发现了线上社群用户的社群参与度、社群支持与社群信息共享之间的相互关系。

近年来科研社群也引起了我国LIS领域多位学者的关注。李纲等人以图书馆学情报学领域为例,从演化事件探测的角度出发,探究科研社群的动态演化特征[18]。袁留亮基于自我决定理论,把基本心理需求和自主动机引入知识共享研究,来提高在线科研社群成员知识共享的积极性[19]。江文华等从学者研究兴趣视角出发,探究图书馆领域研究现状,分析该领域的社群结构[20]。

可以发现,现有研究主要侧重于研究个体成员的社群行为,对整体的社群特征关注较多,而对以科研社群为代表的专门社群关注较少,对职业早期学者的科研社群行为研究不足。另外,目前国内鲜少有学者对社群中的中外个体成员行为进行系统比较。

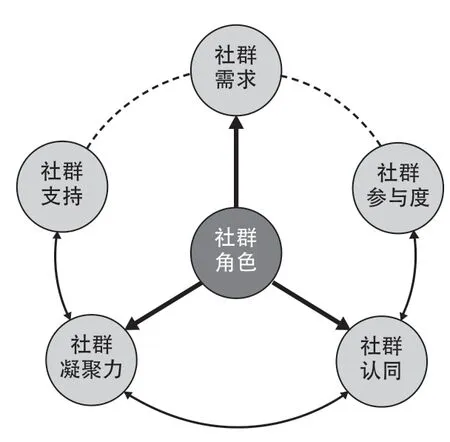

本研究聚焦科研社群这一专门社群类型中的职业早期学者,以信息世界理论为原型,提出了包含六大要素的科研社群研究框架,即社群角色、社群认同、社群参与、社群支持、社群凝聚力和社群需求。本研究希望通过这一研究框架,解释科研社群与职业早期学者之间的互动关系,探究职业早期学者如何积极参与科研社群来创造、分享、交换和使用信息和知识。

2.2 职业早期学者与科研社群研究

职业早期学者(Early Career Researche?rs, ECRs)一般是指开始从事科研或教学工作直至获得长期固定职位的学者,包含博士研究生、博士后、初级研究人员和新进教师等群体[21]。从时间上看,大约是在进入博士学习阶段的10~15年内。从职业特点看,职业早期学者处于职业生涯刚刚起步的阶段,由于资源、信息、资金、经验、机会等相对贫乏,属于一个非常脆弱的群体[22]。虽然与资深学者相比,他们缺乏经验、成果也较少,在竞争中通常处于不利地位[23],但是学者职业生涯的早期也是最具创新性和创造力的时期。例如,研究通过对几十年来数百万份出版物的分析,发现生物医学科学家在其职业生涯的早期就达到了他们的创新和创造力的顶峰[24]。

近年来,职业早期学者的科研社群研究越来越受到国内外学者的关注。国际方面,Ebadi等人强调了处于职业生涯早期的学者在研究网络中占据重要位置,他们能够连接不同的社群并通过网络促进信息传输[25]。Andree 和Hansson 提出招募年轻人参与科学研究的举措是科研社群得以延续并创造未来的一种重要方式[26]。Goncharenko等人发现科研社群能为处于职业早期的学者提供支持,反过来职业早期学者也能够为科研社群制定战略决策做出贡献[27]。国内方面,屠羽等发现在研究领域的各级专业学术指导委员会和科学技术协会的工作经历已经成为高层次科技人才成长过程中十分重要的条件[28]。王思霓建议通过与国际前沿创新机构和团队合作,支持职业早期学者到国外高水平高校和科研机构进行访学和学术交流[29]。周默涵等人发现青年引进人才在主动寻求合作的过程中,可能因为学术交流渠道狭窄等原因遭遇障碍[30]。黄亚婷等人研究发现国际学术纽带可以帮助青年引进人才获取领域内最前沿的科研知识,与海外导师和学术同行保持合作关系对他们的科研生产力提升有较大的帮助[31]。梁文艳等研究发现积极参与科研群体活动的职业早期学者,其科研产出质量优势明显,对群体科研活动的参与动机更强[32]。

2.3 iSchools联盟与科研社群

iSchools联盟专注于以信息(information)、技术(technology)和人(people)为核心的研究与实践。在传统图书情报学院的基础上,在全球范围内联合顶级信息学院,形成了具有较大规模与国际影响力的科研社群。截至2022年8月,iSchools联盟已具有125个成员院校,其中南北美地区55个、欧非地区34个、亚太地区36个[33]。

除了成员队伍不断壮大,近年来,iSchools联盟顺应时代发展进行了多项重要的创新。2021年11月,iSchools联盟推出了个人会员计划(individual membership program),个人会员可提前了解iSchools联盟的新闻动态,有更多机会参与该组织下设的科研兴趣组。个人会员可以共同努力,塑造iSchools联盟的未来。此外,iSchools联盟在2021年成立了妇女联盟(iSchools Women's Coalition),旨在促进信息领域女性学者间的交流,为科研社群中的女性成员提供支持;在2022年成立了气候行动联盟(Climate Action Coalition)和黑人联盟(Black Coalition),从信息科学角度回应全球热点问题。

iSchools联盟长期重视职业早期学者的培养与发展。iSchools联盟的年会(iConference)自2008年起,便设置了专门面向职业早期学者的论坛,帮助其与社群内的其他学者建立联系,并为职业早期学者的研究提供帮助。同时,iSchools联盟在北美、欧洲和亚太地区定期举办博士生研讨会。2022年3月,iSchools联盟理事会与iSchools亚太区域联盟共同宣布成立iSchools亚太青年委员会(iSchools Asia-Pacific Next Generation Committee, iNext)。这是iSchools联盟下设的首个专门面向职业早期学者的组织,旨在提升职业早期学者的可见度,推动职业早期学者间的交流互通,促进学术合作,助力科学研究。iNext已组织种类丰富的学术活动,在亚太地区的青年学者中具有较大影响力。

本研究以iSchools联盟这一国际性科研社群为例,通过对社群内中外职业早期学者的社群认知行为进行对比分析,探索iSchools联盟和国内科研社群的未来发展方向,从而更有效地支持我国职业早期学者的成长,服务我国人才队伍建设和人才事业发展。

3 研究方法与设计

3.1 问卷设计

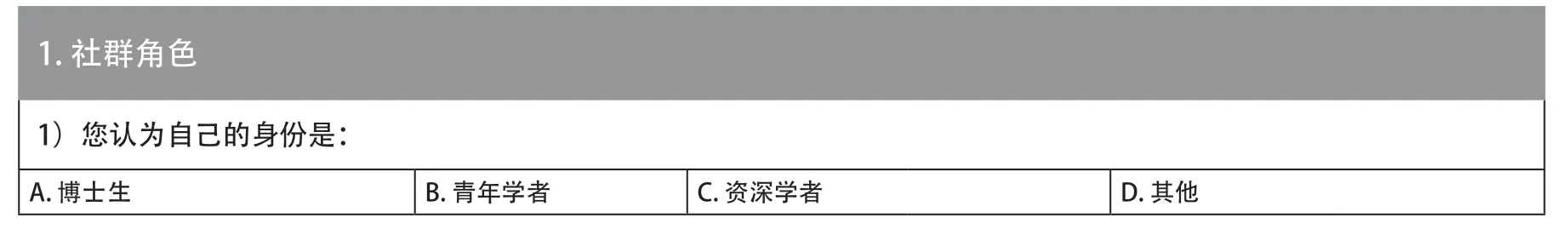

本研究选用调查问卷进行研究数据采集,问卷由两部分构成。第一部分根据构建的科研社群研究框架,从六方面设计了调查问题:(1)社群角色:调查职业早期学者在科研社群中的定位和自我认知;(2)社群认同:调查职业早期学者对iSchools联盟的归属感,以及对其他科研社群的归属感;(3)社群参与:从个人和机构两个层面调查职业早期学者与iSchools联盟的联系紧密度,以及参与iSchools联盟各项活动的积极性;(4)社群支持:从个人和机构两个层面调查职业早期学者对iSchools联盟提供的支持服务的认知情况;(5)社群凝聚力:从职业早期学者的教育和就业机构选择调查iSchools联盟这一品牌的感召力;(6)社群需求:调查职业早期学者对iSchools联盟的需求和期望。第二部分为背景信息调查,包括性别、年龄、地区、教育背景和是否曾就读于iSchools联盟院校。

问卷包含24个问题,其中封闭式问题20个,开放性问题4个。完整样卷参见本文附件。在正式发放问卷之前,笔者对问卷进行了预测试,判断问卷的客观性和有效性,并根据预测试结果对测度项进行优化调整,形成最终问卷。本研究使用了定性定量相结合的数据分析方法。对定量数据,主要利用SPSS软件进行统计分析;对定性数据(4个开放性问题的数据),主要使用MAXQDA软件进行开放性编码,从问卷回复中提取被调查者与iSchools联盟的关联、参加的其他科研社群、对其他科研社群的认可度及原因。

3.2 问卷发放与回收

由于本次问卷调查对象为iSchools联盟这一国际性科研社群中的职业早期学者,因此设计了中英文两种语言的问卷。通过Microsoft Forms平台构建了线上问卷,使用电子邮箱和微信两种方式于2021年10月15日—2022年4月25日进行了问卷发放,共回收问卷233份。问卷中询问了被调查者主观上是否将自己看作职业早期学者,其中有21名被调查者不认为自己是职业早期学者,因此在后续分析中,将该部分问卷进行了剔除,最终确定有效问卷212份(有效率=91.4%),其中英文问卷149份,中文问卷63份。

3.3 样本背景信息

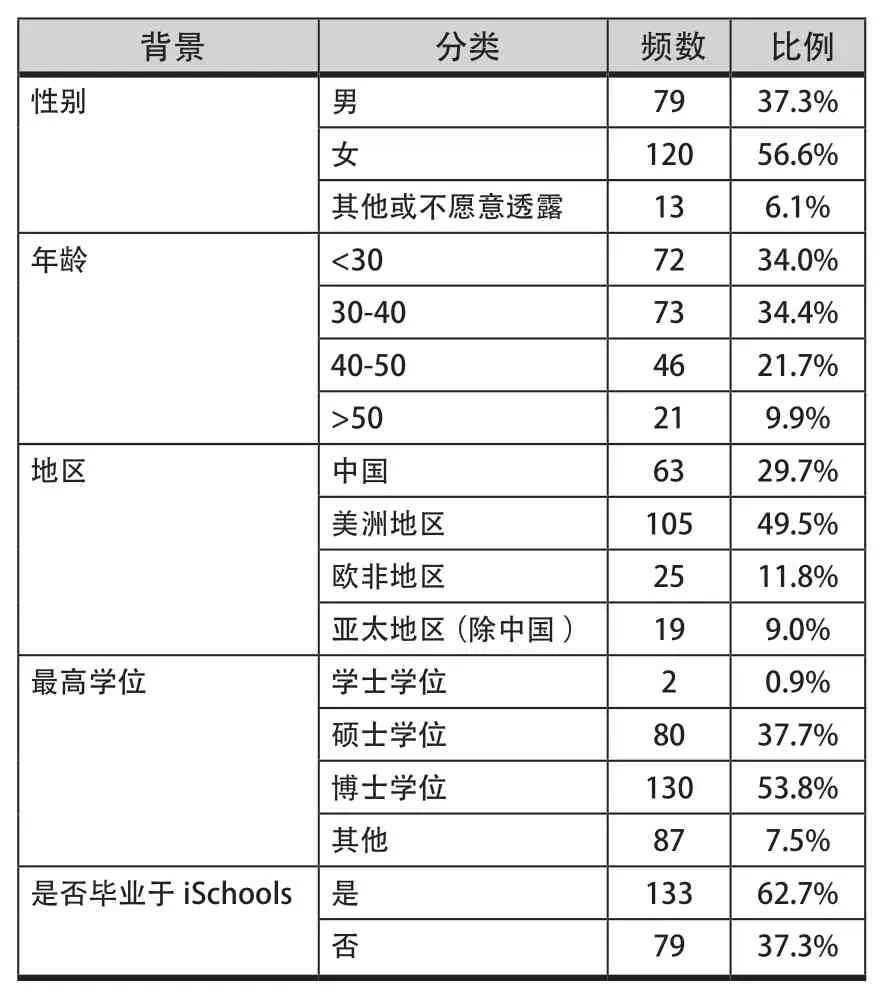

有效问卷的样本背景信息如表1所示,样本覆盖了不同背景的职业早期学者。从所属地区来看,我国学者占29.7%,美洲地区占49.5%,欧洲地区/非洲地区占11.8%,亚太地区(除中国)占9%。样本的地区分布与iSchools联盟各地区成员数量的比例基本一致。

表1 研究样本的背景信息Table 1 Background Information of the Respondents

表2 科研社群范式要素卡方检验的显著性Table 2 Chi-square Tests of Key Elements within Research Community

4 中外职业早期学者对iSchools 联盟的认知对比

4.1 职业早期学者的社群角色分析

本研究通过调查国内外职业早期学者在机构中扮演的角色,明晰他们在iSchools社群中的角色定位。卡方检验结果显示,中外职业早期学者的iSchools社群角色存在显著差异(Pearson卡方=148.514,显著性p<0.001)。本次参与调查的国外职业早期学者的社群角色更为多样,包括博士研究生(2.7%)、博士后(6.0%)、讲师(67.8%)、研究员(9.4%)、副教授(2.7%)、教授(2%)和其他(9.4%)等,其中讲师的占比最大;而国内的职业早期学者主要由博士研究生(96.8%)构成,此外还有小部分的博士后(1.6%)和讲师(1.6%)。这一结果表现出中外学者主观与客观社群角色认知的差异。国外学者即使已获得较高的职称头衔,仍然会在主观上将自身归为职业早期学者。

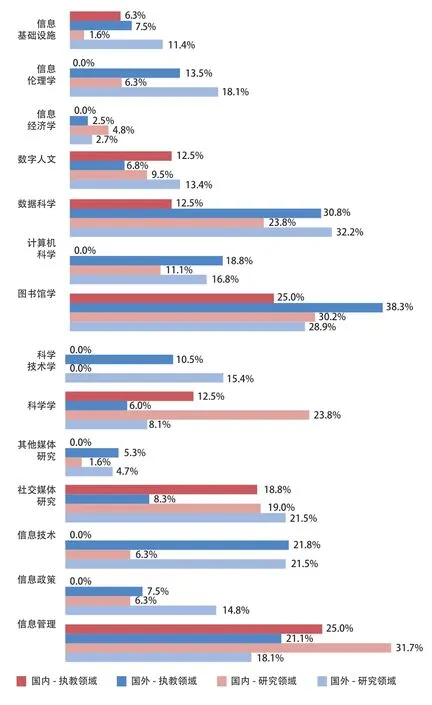

本次调查的中外职业早期学者的研究和教学领域分布如图1所示,大致包括图书馆学、计算机科学、数据科学、数字人文、信息经济学、信息伦理学、信息基础设施、信息管理、信息政策、信息技术、社交媒体研究、其他媒体研究、科学学、科学技术学等14个领域。卡方检验结果显示,中外职业早期学者的研究和教学领域在以下三方面具有显著差异:(1)国外从事信息技术领域研究的职业早期学者显著多于国内(Pearson卡方值=7.187,显著性p=0.007);(2)国内从事科学学领域研究和教学的职业早期学者显著多于国外(Pearson卡方值=9.89,显著性p=0.002);(3)国外从事科学技术学领域研究的职业早期学者显著多于国内(Pearson卡方值=10.908,显著性p=0.001)。

图1 职业早期学者研究及教学领域Fig.1 ECRs' Research and Teaching Areas

4.2 职业早期学者对iSchools联盟的社群认同分析

学者对科研社群的社群认同体现了其是否在思想上、心理上、情感上认同该科研社群的价值,并且在行动上积极参与科研社群的活动、主动承担责任和义务。卡方检验结果显示,中外职业早期学者对iSchools联盟的社群认同感存在显著性差异(Pearson卡方=6.366,显著性p=0.012)。本次调查中,57%的国外职业早期学者从个人角度出发,认为自己是iSchools联盟的成员;但仅有16.1%的国内职业早期学者对此持肯定态度。由此可见,国内职业早期学者对iSchools联盟的社群认同水平显著低于国外。

其次,中外职业早期学者对其他科研社群的认同感存在显著差异(Pearson卡方=29.727,显著性p<0.001)。约有69.1%的国外职业早期学者对其他科研社群有较为强烈的归属感,而仅有12.1%的国内职业早期学者对其他科研社群有归属感,显著低于国外职业早期学者水平。通过编码分析发现,中外LIS职业早期学者参加的其他科研社群主要包括ASIS&T、ACM、ALISE、IEEE、IFLA、ALA和ISKO。与其他科研社群相比,部分职业早期学者对iSchools联盟的社群认同感较低的原因有:(1)研究领域和重点关注领域与iSchools联盟不同;(2)iSchools联盟提供的建立科研人脉网和职业发展的机会较少;(3)ASIS&T、ACM等其他科研社群已经较好地满足了科研等方面的需求,不需要、也没有时间参与iSchools联盟的活动。

4.3 职业早期学者对iSchools联盟的社群参与行为分析

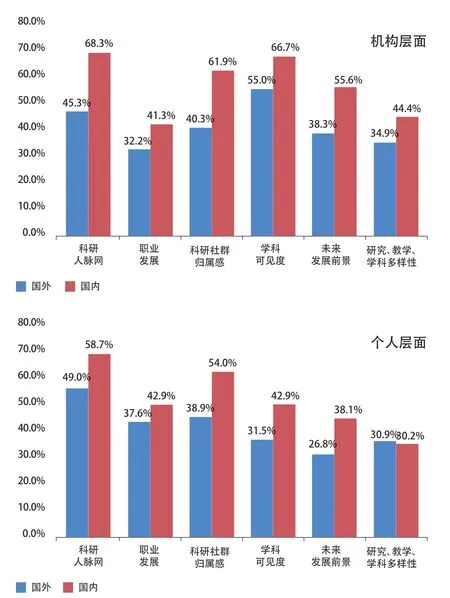

本研究通过职业早期学者在个人层面和机构层面与iSchools联盟的联系紧密度、职业早期学者参与iSchools联盟各项活动的积极性,综合分析其对iSchools联盟的参与度。统计结果显示,在组织层面和个人层面,中外职业早期学者对iSchools联盟的社群参与行为存在显著差别。组织层面的Pearson卡方=9.738,显著性p=0.002,个人层面的Pearson卡方=6.353,显著性p=0.012。31.5%的国外职业早期学者认为与iSchools联盟在组织层面联系紧密,而仅有11.1%的国内职业早期学者认为与iSchools联盟在组织层面联系紧密;26.8%的国外职业早期学者认为与iSchools联盟在个人层面联系紧密,而仅有11.1%的国内职业早期学者认为与iSchools联盟在个人层面联系紧密。这说明,国内职业早期学者在机构和个人层面对iSchools联盟的社群参与度均不高。通过编码分析发现,职业早期学者认为iSchools联盟在组织层面联系紧密的主要因素包括为LIS学科进行宣传推广、进行学术合作、提升学术影响力等;在个人层面联系紧密的主要因素包括拓展个人学术网络、带来社群归属感、参与社群活动等。

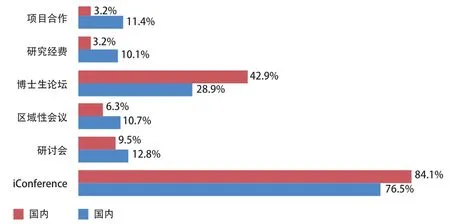

图2显示了国内外职业早期学者参与iSchools联盟活动的情况。从参与活动的积极性来看,中外职业早期学者存在一定差异,其中对博士论坛的参与度差异最大。我国职业早期学者参与研讨会、区域性会议、科研经费和项目合作的积极性显著低于国外职业早期学者,对iConference和博士生论坛的参与积极性显著高于国外职业早期学者。这与本次被调查者的社群角色存在一定的联系。此外,笔者检验了被调查者的背景特征与其参与iSchools联盟活动的积极性之间是否存在一定的关联。卡方检验结果显示,毕业于iSchool联盟院校的国内职业早期学者参与iConference的积极性更高(Pearson卡方值=17.333,显著性p<0.001)。

图2 职业早期学者参与iSchools 联盟活动积极性Fig.2 ECRs' Engagement to iSchools Activities

4.4 职业早期学者对iSchools联盟社群支持的认知

本研究从机构和个人两个层面调查了国内外职业早期学者对iSchools联盟提供的社群支持方面的认知,包括建立科研人脉网络、促进职业发展、增强科研社群归属感、提升学科可见度、支撑未来发展前景、丰富研究教学与学科多样性六个方面。统计结果如图3所示。国内外职业早期学者对iSchools联盟社群支持的认知水平存在一定差异。不论是从机构层面或者个人层面来看,国内职业早期学者对iSchools联盟提供多种社群支持的认知水平均高于国外。其中,在建立科研人脉网络方面,国内外职业早期学者的认知差异显著(Pearson卡方值=8.557,显著性p=0.003);在科研社群归属感方面,国内外职业早期学者的认知差异显著(Pearson卡方值=8.328,显著性p=0.004)。

图3 职业早期学者的iSchools 联盟社群支持认知水平Fig.3 ECRs' Cognition of iSchools Community Support

结合被调查者的背景信息来看,职业早期学者的年龄、职务、最高学历、是否毕业于iSchools联盟院校均不会对iSchools联盟社群支持认知水平产生显著影响,但具有LIS学科背景的职业早期学者对iSchools联盟的社群支持认知水平显著高于非LIS学科背景的职业早期学者(机构层面的Pearson卡方值=6.596,显著性p=0.01;个人层面的Pearson卡方值=9.816,显著性p=0.002)。

4.5 职业早期学者对iSchools联盟的社群凝聚力认知

本研究从国内外职业早期学者在选择硕士和博士教育机构以及就业机构时是否考虑iSchools联盟的品牌效应,了解iSchools联盟的社群凝聚力。卡方检验的结果显示,iSchools联盟对国内外职业早期学者的社群凝聚力存在显著差异。在选择硕士教育机构时,国外职业早期学者中仅有14.8%的被调查者考虑iSchools联盟的品牌效应,而国内职业早期学者中有31.7%的被调查者考虑iSchools联盟的品牌效应(Pearson卡方值=21.838,显著性p<0.001)。在选择博士教育机构时,国外职业早期学者中仅有19.5%的被调查者考虑iSchools联盟的品牌效应,而国内职业早期学者中有41.3%的被调查者考虑iSchools联盟的品牌效应(Pearson卡方值=36.103,显著性p<0.001)。在选择就业机构时,国外职业早期学者中33.6%的被调查者考虑选择iSchools联盟成员作为就业单位,而22.2%的国内职业早期学者考虑选择iSchools联盟成员作为就业单位(Pearson卡方值=41.883,显著性p<0.001)。由此可见,iSchools联盟的社群凝聚力对国外职业早期学者的就业机构选择影响更大,对国内职业早期学者的教育机构选择影响更大,但目前iSchools联盟的品牌效应仍较为有限。

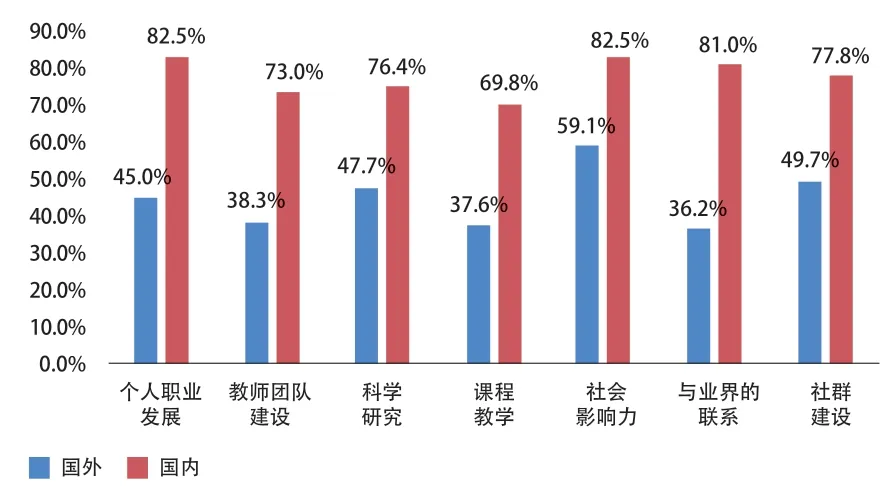

4.6 职业早期学者对iSchools联盟的社群需求

本研究从个人职业发展、教师团队建设、科学研究、课程教学、社会影响力、与业界的联系、社群建设等七个维度,调查了国内外职业早期学者对iSchools联盟的需求水平和未来发展期望。如图4所示,国内外职业早期学者对iSchools联盟的社群需求存在显著性差异。国内职业早期学者在个人职业发展、教师团队建设、科学研究、课程教学、社会影响力、与业界的联系、社群建设等七个方面对iSchools联盟存在较高的需求,其中超过80%的被调查者认为iSchools联盟在个人职业发展、社会影响力和与业界的联系方面应当投入更多的努力,远高于国外职业早期学者。这说明,与国外相比,国内职业早期学者在这些领域的需求更为强烈,并且iSchools联盟尚未完全满足我国职业早期学者的需求;另一方面也体现了我国职业早期学者对iSchools联盟未来发展持积极态度。此外,具有LIS学科背景的国内职业早期学者对iSchools联盟在提升社会影响力方面的需求显著高于无LIS学科背景的国内职业早期学者(Pearson卡方值=16.091,显著性p<0.001)。

图4 职业早期学者对iSchools 联盟的社群需求Fig.4 ECRs' Needs for iSchools Community

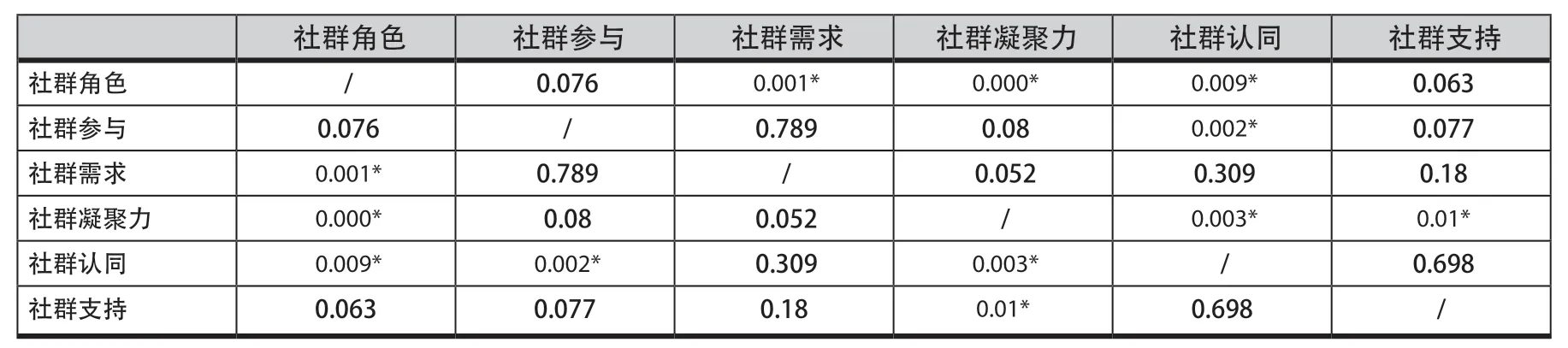

5 科研社群研究框架各要素间的相关分析

基于本次的调查数据,笔者对科研社群研究框架六大要素间的关系进行了检验分析,结果如表5所示。研究发现,社群角色与社群需求、社群凝聚力、社群认同存在显著关联;社群认同与社群参与、社群凝聚力存在显著关联;社群支持与社群凝聚力存在显著关联。

根据上述分析结果,本研究得出图5所示的科研社群研究框架各要素间关系图。影响科研社群中各参与者态度与行为的因素主要包括六个方面:社群角色是指社群参与者在科研社群中的定位和职责,通常包括教学与科研两大方面;社群认同是指社群参与者对这一科研社群的归属感,通常基于对科研社群核心价值观和社群职能的认同;社群参与是指各成员对社群活动的参与程度;社群支持是指科研社群为其成员的个人发展所提供的有效帮助;社群凝聚力是通过科研社群核心价值观和区别于其他科研社群的核心特征而形成的对社群成员的吸引力;社群需求通常也代表着社群成员参与社群活动的动因。

图5 科研社群研究框架中的各要素相互作用关系Fig.5 The Interaction of Elements in the Research Framework of Research Community

研究发现,社群角色与社群需求存在显著相关性,不同角色的职业早期学者对社群的需求存在差异。在本次研究中,相比其他社群角色,博士研究生和博士后对科研社群的需求更高。其次,社群角色与社群凝聚力同样存在显著相关性,不同角色的职业早期学者对社群凝聚力的认知水平不同。其中,博士研究生在选择教育机构时受科研社群的品牌效应影响更大。第三,社群角色与社群认同存在显著相关性,不同角色的职业早期学者对科研社群的认同水平不同。其中,博士后、讲师和教授对科研社群认同感更强。由此可见,科研社群参与者的社群角色定位,会对其社群认同观念、社群需求程度和感受到的社群凝聚力产生显著的影响。

另一方面,社群认同与社群参与存在显著相关性,社群认同感越强则社群参与度越高,反之亦成立。在本次研究中,参与社群活动更积极的职业早期学者,对社群的认同感更强。其次,社群认同与社群凝聚力同样存在显著相关性,社群凝聚力越强则社群认同度越高,反之亦成立。在本次研究中,认为自己是iSchools联盟成员的职业早期学者在选择教育机构和就业机构时,受iSchools联盟的品牌效应影响更大。最后,社群支持与社群凝聚力存在显著相关性,社群支持越强则社群凝聚力越强,反之亦成立。在本次研究中,职业早期学者对社群支持的认知水平越高,则越易受到iSchools联盟品牌效应的影响。

6 启示

由于职业早期学者是我国教育和科技发展中最具活跃度和创造力的力量,因此,如何推动其在国际性科研社群中发挥更大的作用、如何促使其更广泛而平等地与世界同行开展学术交流具有重要意义。为了促进我国LIS领域职业早期学者更好地参与国际化科研社群,积极建设国内科研社群生态,本研究提出三点启示。

第一,增强自身主动性,积极融入国际性科研社群。我国LIS领域职业早期学者之间的交流与合作目前还停留在小范围个人层面[34],很多优秀的研究成果缺乏走出国门的勇气与自信[35]。我国职业早期学者相比国外学者,对iSchools联盟社群的参与度较低,归属感也较弱。本研究发现,提升社群参与度有助于社群认同感和社群凝聚力的提升,获得的社群支持也就越多,从而形成良性循环。因此,我国职业早期学者应提升自身主动性与积极性,从而提升科研社群的参与度,以更加开放的科研态度寻求与学术同行的合作,谋求在国际学术版图和话语体系中增强中国声音。

第二,优化科研社群生态,提升iSchools联盟影响力。目前国内外职业早期学者对于iSchools联盟的社群认同感均不强,国内外职业早期学者在选择教育和就业机构时考虑iSchools联盟品牌效应的比例均未超过50%。由此可见,iSchools联盟的影响力和辐射力还需进一步提高。本研究发现,科研社群中不同角色会产生差异化的社群认同、社群凝聚力和社群需求。因此,iSchools联盟可以针对职业早期学者的社群角色,开展相应的活动,以更好地满足职业早期学者的社群需求。在提升职业早期学者对iSchools联盟的认同感和参与度、增强社群支持和凝聚力的同时,不断提升iSchools联盟自身的社会可见度与影响力。

第三,关注科研生力军,助力我国人才建设。目前,我国科研人员虽然人数较多,但高端领军人才和高素质技能人才供给依然不足。国内科研社群最主要的任务是辅助国家做好各领域人才建设,大力支持职业早期学者的培养和发展,增进他们的学术动力,促使他们早日步入稳定的职业发展轨道,为日后持续、优质的学术产出奠定基础。本研究发现,为职业早期学者提供参加各项学术活动的机会,从科研人脉、职业发展、学科可见度、学科多样性等方面助力职业早期学者的成长,有助于提高职业早期学者的社群认同感,增强我国科研社群的凝聚力。同时,国内科研社群也要以开放的视野逐步扩大国际影响力,积极建设成为国际性科研社群。

7 研究局限

本研究主要存在以下三点不足之处。首先,样本无法覆盖LIS 领域所有的职业早期学者;其次,本研究提出的科研社群研究框架仅在iSchools 联盟这一科研社群中进行了应用,研究得出的各要素间的相互关系可能并不适用于其他科研社群;最后,本次研究获取的数据无法充分揭示科研社群要素间的因果影响关系,需要在后续研究中进行更深入和完善的论证。

作者贡献说明

王迪:设计研究方案,收集研究数据,论文起草与修订;

周力虹:提出研究思路,设计研究方案,论文修订;

权谦,王曾敏:收集研究数据,清洗和分析数据,论文起草。

支撑数据

支撑数据由作者自存储,E-mail:di.wang@whu.edu.cn。

1.王迪. iSchools ECR.xlsx. 调查问卷数据.

附录1

Appendix 1

调查问卷样卷Questionnaire of Survey