高中生生命意义感的类别特征及与孤独感的关系:基于潜在剖面分析 *

麻 超 刘亚飞 于海波 武晓光

(1 石河子大学师范学院,石河子 832003) (2 石河子大学心理应用研究中心,石河子 832003)

1 引言

生命意义感(meaning in life, MIF)是个体感到自己的生活可以被理解、被有价值的目标指引并感到有价值的一种主观体验(George & Park, 2017)。作为预防健康风险行为和不良心理健康发展的保护因素,生命意义感越来越受到人们的关注。然而,以往关于生命意义感的研究大多根据量表总分或传统分界点对被试生命意义感进行简单分类,忽视被试在各条目上的表现差异,无法系统捕捉个体整体发展的差异性,即个体间可能具有不同的生命意义感模式(纪玉足 等, 2013)。再者,高中生既处于心理发展的关键阶段,也处于各种心理问题的频繁发生期(于晓琪 等, 2022)。近年调查发现,我国15~24岁自杀者占总自杀人数的26%以上,且仍呈现逐年上升趋势(Hawton et al., 2012;Zhang et al., 2022)。这种极端现象折射出当今部分青少年对生命的漠视,在一定程度上与我国青少年生命教育的“缺失与离场”密切相关(刘志春,2005)。因此,本研究尝试采用以个体为中心的方法考察高中生生命意义感的发展模式,以期为教育者有针对性地开展生命教育提供参考。

近期,一项基于2010—2020年文献的元分析研究发现,我国高中生心理健康问题具有较高的检出率,尤其在经济欠发达地区心理问题更为严重(于晓琪 等, 2022)。且随着与同伴交往重要性的日益凸显,孤独感逐渐成为该阶段发生率较高的心理健康问题之一(Al-Yagon, 2008)。作为衡量个体心理健康和生活质量的重要指标(Hawkley &Cacioppo, 2010),孤独感(loneliness)是指个体感到缺乏人际接触或被隔离时,产生的不愉快或痛苦的消极情感体验(Peplau, 1982),与青少年抑郁症状、网络成瘾等紧密相关(陈云祥 等, 2019; 张春阳等, 2019)。多项研究发现,生命意义感与孤独感关系密切,但研究结果存在争议。大部分研究认为,生命意义感与孤独感显著负相关(Wang et al., 2021),生命意义感缺失是产生孤独的重要因素(Stillman et al.,2009)。根据自我决定理论,生命意义感作为一种自我肯定的价值资源,驱动个体专注于有意义的目标,从而弱化社会外部环境施加的威胁(Burrow & Hill ,2013),不断强化自我意识缓解压力带来的消极情绪(Sherman & Cohen, 2006),同时获得更多的积极情绪(张姝玥 等, 2010; King et al., 2006)。相关研究表明,高生命意义感个体并不会将缺少积极社会反馈视为一种社会威胁,从而避免对孤独感产生消极作用,而低生命意义感的个体则将缺少积极社会反馈视为社交威胁或者社交孤立,进而降低其主观社会幸福感,扩大对孤独感的消极作用(衡书鹏 等, 2020)。

然而,有研究者认为生命意义寻求并不能代表个体生命中自然、健康的部分,它存在一种功能性紊乱状态。例如,Steger等(2006)的研究发现,生命意义寻求与悲伤、孤独、抑郁等消极情绪呈显著正相关。现有研究结果的差异可能源于传统统计方法的局限。目前关于生命意义感与其他变量关系的考察主要倾向于以变量为中心的研究取向,即基于样本平均水平进行分析,难以反映简单线性关系背后的异质性特征(赵景欣 等, 2008)。同时,这种取向强调生命意义感各维度间是独立的,忽视各维度之间的相互作用。此外,尽管可以通过分析维度间的交互作用,将各维度分成高低两种水平,进而形成多种组合特征,但这大大增加计算量和统计检验,从而削弱统计功效,而且在实际研究中并非每种维度的组合都具有实质性意义(Kinnunen et al., 2012; Merz & Roesch, 2011)。但以个体为中心能够剖析出主要的生命意义感类型,并将分类变量作为后续变量的变量,与其他附属变量进一步建模,更加有效地处理生命意义感维度间的高阶交互效应项(张洁婷 等, 2019)。因而基于个体为中心取向比较生命意义感的发展特征及其与孤独感的关系可能更具有实际意义。

潜在剖面分析(latent profile analysis, LPA)是以个体为中心的研究取向,它根据异质性群体在外显变量上的反应模式来判断个体所属的亚群体,同时模型拟合指标的客观性也使其尽可能避免主观分类标准所导致的群体内高异质性,从而捕捉变量为中心的研究无法观察到的群体不均等性(苏斌原 等,2015)。此外,与传统个体为中心技术(如均值分割、聚类分析等)相比,LPA保留类别数目的标准更为严格,分类效果更为精确(Vermunt & Magidson,2005)。因此,本研究采用LPA,根据高中生在生命意义感各条目上的分数来实现对生命意义感的精确归类并探究各潜在类别所占比例,在此基础上考察其与孤独感的关系。

2 研究方法

2.1 被试

采用整群方便抽样法,选取石河子市的3所普通高中和克拉玛依市的2所普通高中,在高一至高三每个年级抽取三个班级共1058名学生作为研究对象。使用纸质版问卷调查,剔除漏填和规律性作答等无效问卷,共997名学生完整参与调查过程,平均年龄为16.33±1.01岁,回收有效率94.2%。其中,男生435人(43.6%),女生562人(56.4%);高一年级345人(34.6%),高二年级351人(35.2%),高三年级301人(30.2%);独生子女438人(43.9%),非独生子女559人(56.1%);居住于城市603人(60.5%),农村394人(39.5%);父亲和母亲受教育程度在小学或小学以下者占比18.8%和28.6%,初中者占比42.9%和35.7%,高中或中专者占比26.5%和21.6%,大专或本科者占比7.0%和9.3%,硕士及以上者均占比4.8%。本研究通过石河子大学医学院附属医院伦理委员会审核(批准号:KJ2022-152-01),所有被调查高中生均知情同意。

2.2 研究工具

2.2.1 生命意义感量表

采用王鑫强(2013)修订的生命意义感量表,包括寻求意义感和拥有意义感两个维度,各5个条目。采用7点计分,从“1”(“完全不符合”)到“7”(“完全符合”),分数越高,表示生命意义感水平越高。该量表信效度良好,在本研究中该量表的Cronbach’s α 系数为 0.85,两个维度的 Cronbach’s α系数分别为0.87和0.80,结构效度良好:χ2/df=4.23,IFI=0.98,TLI=0.97,CFI=0.98,RMSEA=0.06。

2.2.2 青少年孤独感问卷

采用李晓巍等(2014)修订的青少年孤独感问卷,包括纯孤独感、对自己社交能力的知觉、对目前同伴关系的评价和重要关系未满足程度的知觉四个维度,共21个条目。采用5点计分,从“1”(“一点也不符合”)到“5”(“完全符合”),分数越高,表明孤独感水平越高。该问卷信效度良好,在本研究中该问卷的Cronbach’s α系数为0.94,各维度的Cronbach’s α系数在0.81~0.88之间,结构效度良好:χ2/df=5.36,IFI=0.93,TLI=0.92,CFI=0.93,RMSEA=0.07。

2.3 数据处理

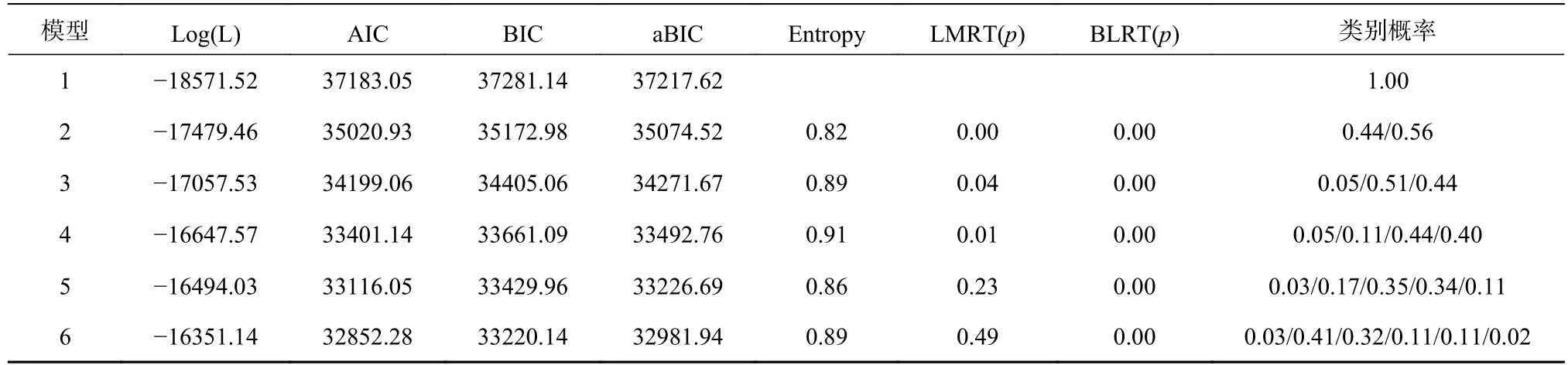

使用EpiDate 3.1录入数据,SPSS21.0进行数据整理。采用Mplus7.4对生命意义感进行潜在剖面分析。从生命意义感初始模型开始,逐步增加模型类别数目,直至发现最优拟合模型。潜在剖面分析须综合AIC、BIC、aBIC、Entropy、LMRT、BLRT多种指标确定潜在类别数目以判断分类效果(Peugh & Fan, 2013),其中,AIC、BIC和aBIC值越低表明模型拟合越优;Entropy值在0~1之间,大于0.80时模型分类精确率大于90%,平均概率取值在0~1之间,越接近1表明分类越可信(Lubke &Muthén, 2007)。LMRT和BLRT对应p值达到显著水平时(p<0.05),表明K模型优于K-1模型;值得注意的是,分类个数选择应考虑到各类别被试所占比例,至少为总样本量的1%以上(Jung & Wickrama,2008)。之后,在此基础上采用多元方差分析探讨不同生命意义感类别下的孤独感差异。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

本研究采用被试自主报告收集数据,尽管严格控制施测过程,但仍需检验共同方法偏差。故采用Harman单因子法(周浩, 龙立荣, 2004),将生命意义感和孤独感所有测量项目进行未旋转的探索性因素分析,提取出5个特征根大于1的公因子,且首因子解释31.43%的变异,小于40%临界值,表明本研究不存在显著的共同方法偏差。

3.2 描述性统计及相关分析

Pearson相关分析结果见表1,生命意义感及其各维度与孤独感及其各维度均呈显著负相关(ps<0.01)。

3.3 高中生生命意义感的潜在剖面分析

以生命意义感量表各条目作为外显变量建立潜在剖面模型,设置1~6个类别进行潜在剖面模型拟合估计。结果如表2所示,随着分类数目增加,AIC、BIC、aBIC的值逐渐降低,4类别之后降低幅度逐渐减缓,表明模型拟合逐步变好;Entropy值均超过0.80,当划分为4类别时值最高,表明4类别优于5类别和6类别;LMRT和BLRT的p值均显著,划分为5类别和6类别时BLRT的p值显著,LMRT的p值不显著。此外,从类别概率分布可以看出,5类别和6类别中存在1~2个类别概率值偏低,再次表明4类别优于5类别和6类别。为遵循模型选择的准确性和简约性,综合考虑选定4类别作为最优模型。

表2 不同高中生生命意义感潜在剖面分析拟合信息

同时,被试被分到4个潜在类别的平均概率见表3,对每个高中生而言,分到该组的平均概率均在0.90以上,分到其他组的概率均在0.10以下,进一步佐证4类别模型的准确性。

表3 各潜在类别研究对象 (行)的平均归属概率

此外,生命意义感潜在类别在10个条目上的分数分布如图1所示,将相同维度的条目放置在一起,根据每个条目在各个类别上的分数特点对4个类别进行潜在命名。第1类在各条目上的分数均较低,表明该类高中生生命意义感水平相对较低,故将其命名为“消极意义感型”,共47人,占比4.71%;第2类在各条目上的分数相对上下波动,却在寻求意义感上分数较高,表明该类高中生处于积极探索生命真谛的动机过程,故将其命名为“探索意义感型”,共114人,占比11.43%;第3类在各条目上的分数均处于中等,表明该类高中生生命意义感处于平均水平,故将其命名为“一般意义感型”,共435人,占比43.63%;第4类在各条目上的分数相对较高,表明该类高中生生命意义感水平相对较高,故将其命名为“积极意义感型”,共401人,占比40.22%。

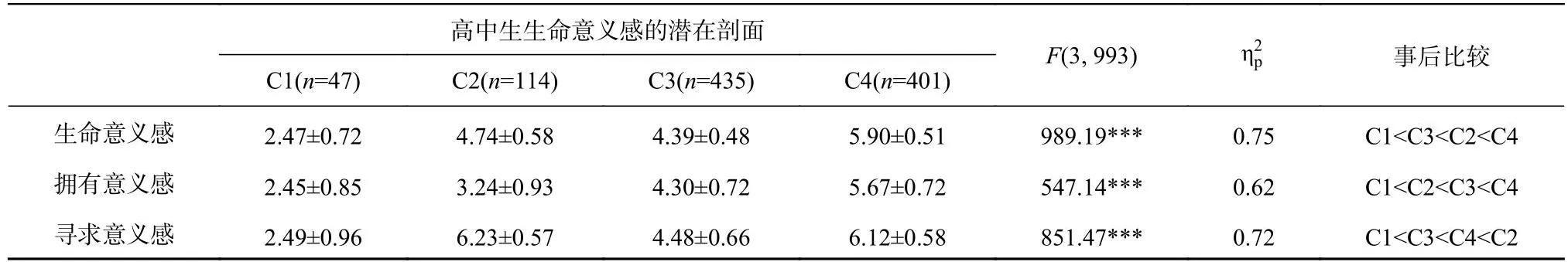

3.4 不同生命意义感类型高中生在生命意义感及维度上的差异

为确定生命意义感潜在分类是否具有异质性,对4个潜在类别高中生在生命意义感及其维度上的情况进行差异分析。以生命意义感潜在类别为自变量,生命意义感、拥有意义感及寻求意义感为因变量,进行多元方差分析。结果见表4,四组被试在生命意义感及两个维度上均存在显著差异。其总体结果为 Wiles’ λ=0.13,F(6, 1984)=585.28,p<0.001,=0.64,具体在生命意义感[F(3, 993)=989.19,p<0.001,=0.75]、拥有意义感[F(3, 993)=547.14,p<0.001,=0.62]及寻求意义感[F(3, 993)=851.47,p<0.001,=0.72]上均存在显著差异。进一步采用最小显著差异法进行多重比较结果显示,四种类型高中生在生命意义感及两个维度上差异显著(p<0.05)。这表明生命意义感潜在分类能够很好地区分高中生生命意义感水平,也表明该潜在分类是有效的。

表4 各潜在类别高中生在生命意义感维度上的描述性数据及差异性检验(M±SD)

3.5 不同生命意义感潜在类型对孤独感的影响

为探究高中生生命意义感潜在类别与孤独感的关系,以生命意义感四个潜在类别为自变量,孤独感及其四个维度为因变量,进行多元方差分析。其总体结果 Wiles’ λ=0.92,F(12, 2620)=6.99,p<0.001,=0.03,具体在孤独感[F(3, 993)=12.40,p<0.001,=0.04]、纯孤独感 [F(3, 993)=9.24,p<0.001,=0.03]、重要关系未满足程度的知觉[F(3, 993)=4.87,p<0.05,=0.01]、对自己社交能力的知觉 [F(3, 993)=18.68,p<0.001,=0.05]及对目前同伴关系的评价[F(3, 993)=7.92,p<0.001,=0.02]上均存在显著差异,结果见表5。进一步采用最小显著差异法进行多重比较结果表明,在孤独感、纯孤独感及对自己社交能力的知觉上,分数从高到低依次为消极意义感型、探索意义感型、一般意义感型及积极意义感型;在对目前同伴关系的评价上,探索意义感型分数最高,其后为消极意义感型、一般意义感型及积极意义感型。

表5 四种类别高中生在孤独感上的描述性统计及差异性检验(M±SD)

4 讨论

4.1 高中生生命意义感的发展模式及主要特征

本研究基于“个体为中心”的视角,结合LPA探索高中生生命意义感的潜在模式,综合考虑相应指标最终识别出“消极意义感型”、“探索意义感型”、“一般意义感型”,以及“积极意义感型”4种潜在类别。消极意义感型(4.71%)为高中生群体中的极少数,其在生命意义感各条目上的所有分数均远低于其他类型,表明这类群体既无法拥有丰富的意义体验,又缺乏积极动力寻求生命意义;探索意义感型(11.43%)在生命意义感各条目上的分数表现出不稳定性,但在寻求意义感上分数最高,表明这类群体虽然能够积极有为地探索未来生活,却很少感知到生命存在的价值和意义;一般意义感型(43.63%)为高中生群体中的极多数,其在生命意义感各条目上的分数与样本总体平均水平较为一致,表明这类群体的生命意义感处于一般水平;积极意义感型(40.22%)在生命意义感各条目上的分数均处于较高水平,表明积极意义感型高中生对自己“为何存在”有着清晰的认识,并积极探索和思考生命存在的价值。在这4种潜在类别之中,一般意义感型和积极意义感型共占总体的83.85%,且这两类高中生的生命意义感均处于中等及以上水平,这反映出相当一部分高中生生命意义感水平较高。这可能是由于近年来学校在生命教育中着重凸显教育目标的生命价值取向,深入开展以主题活动为载体的生命教育活动,逐渐使学生形成对生命价值的正确认知,反思生命存在的价值和意义。

4.2 不同高中生生命意义感潜在剖面总分及维度差异

本研究发现4组高中生在生命意义感及两个维度上均差异显著,从侧面反映了4种潜在剖面能够很好地甄别高中生生命意义感的发展模式,说明高中生生命意义感有着内在的异质性特征,这与以往研究结果相似(刘莹 等, 2022)。值得注意的是,本研究识别出高水平寻求意义取向和较低水平拥有意义取向两种生命意义感水平的组合模式,即本研究中所命名的“探索意义感型”。根据意义寻求的前置因素模型,拥有意义感和寻求意义感处于动态变化的复杂关系中,彼此之间既相互关联又相互独立,然而创伤性事件可以降低拥有意义感的水平,打破两者原有的动态平衡关系,激发个体意义寻求的动机(王江洋, 王蒙歌,2022; Steger et al., 2006)。因此,本研究分离出“探索意义感型”的高中生,对进一步开展高中生生命教育可能更具有实际意义。此外,4组高中生拥有意义感分数均低于寻求意义感,这说明当前高中生更倾向于努力寻找生命的目的及探寻生命真谛。然而,朱海腾和姚小雪(2015)的研究认为当寻求意义水平较低时,拥有意义能够更强烈地负向预测抑郁。故张姝玥等(2010)指出寻求意义感并非是影响个体自身健康和幸福的主要因素,关键是成为一个积极的意义拥有者,并提议,让学生领会生命意义应成为生命教育的首要目标。这提示,在进行生命教育的过程中,应通过各种以生命教育理念为核心的主题教育活动帮助学生建立生命与自我、自然、社会的和谐关系,理解生命存在的价值和意义,提升生命意义体验。

4.3 高中生生命意义感的潜在类别与孤独感的关系

本研究结果发现,不同生命意义感类别的高中生孤独感差异显著,且生命意义感与孤独感呈显著负相关,这与以往研究结果一致(Macià et al., 2021)。消极意义感型高中生孤独感水平最高,积极意义感型孤独感水平最低,探索意义感型和一般意义感型孤独感水平处于中间,表明生命意义感越高的高中生其孤独感越低。这可能是由于当人们意识到生命意义的价值时,就会参与到一个共享价值的活动中,以一种可以防止孤独的方式与社会联系起来(Folker et al., 2021)。积极意义感型高中生会更倾向于努力寻求生命的内涵和价值,这在一定程度上不仅提升其自愿接近他人的动机,也有利于增强人际吸引力,建立和谐良好的人际关系,从而使其尽可能避免孤独感(Folker et al., 2021)。反之,消极意义感型高中生则陷于“何而为生”的精神迷惘与意义危机之中,无意于认真领悟和探寻自身生命存在的价值,致使其逐渐形成与外界的隔离,不愿与社会和他人进行良性互动,久而久之孤独感就越发深刻(Goodman et al., 2019)。值得注意的是,探索意义感型高中生生命意义感高于一般意义感型,但其孤独感却明显高于一般意义感型,这在一定程度上再次说明拥有意义感对个体心理健康的重要作用。此外,探索意义感型高中生在孤独感对目前同伴关系的评价上分数最高,表明越倾向于寻求生命意义的高中生对同伴关系的需求越强烈。以往研究发现,生命意义寻求往往发生在基本心理需求不能够得到满足的群体之中(张姝玥, 许燕, 2013)。而在高中阶段,同伴关系在情感支撑层面甚至超越与父母关系的联结深度(马茜芝, 张志杰, 2020),是满足其基本心理需求的重要养分。因此,同伴关系在高中生寻求生命意义的过程中尤为重要,一旦缺少同伴支持或者同伴关系不良,则使其在寻求生命意义感的过程中倍感孤独。这提示,在加强生命教育的同时,也要加强人际交往能力的训练,培养高中生建立亲密人际联结的能力。

4.4 研究不足与展望

本研究仍存在一些不足。第一,本研究仅选取高中生作为研究对象,然而生命意义贯穿于人生发展的各个阶段,每个阶段都会因发展任务的不同而呈现出不同的阶段特征,未来研究可拓展研究对象范围,考察不同阶段个体生命意义感的潜在剖面是否存在差异,以便更有针对性地制定健康教育及心理危机干预方案。第二,本研究通过构建潜在剖面模型,探讨生命意义感潜在类别与孤独感之间的关系,但心理健康问题也包含其他变量(如焦虑、抑郁等),未来研究可纳入这些变量来揭示生命意义感与个体心理健康两者之间的复杂关系。第三,本研究仅关注了生命意义感的后续变量,为改善青少年心理健康问题提供了思考路径,未来研究可继续探究生命意义感的影响因素(如惧怕否定评价、儿童期虐待、亲子依恋等)与潜在类别之间的关系,以丰富个体中心视角下生命意义感研究。

5 结论

(1)高中生生命意义感存在四种潜在类别:消极意义感型、探索意义感型、一般意义感型和积极意义感型。其中,一般意义感型和积极意义感型更具有群体普遍性。(2)高中生孤独感水平在这四种生命意义感潜在类别上差异显著。具体表现为,消极意义感型高中生孤独感最高,探索意义感型和一般意义感型处于中间,积极意义感型高中生孤独感最低。