高职专科学生网络欺凌受害与情绪性进食的纵向联系:身体不满与自尊的链式中介作用 *

纪晓宁 岸本鹏子 王文映 唐 艳 陈祉妍 丁欣放

(1 首都医科大学医学人文学院,北京 100069) (2 南开大学周恩来政府管理学院,天津 300350)(3 中国科学院心理健康重点实验室(中国科学院心理研究所),北京 100101)

1 引言

网络欺凌(cyberbullying, CB)是指利用电子手段对个体或特定群体实施有意的、重复的、具有攻击性的行为(Guo, 2016)。与传统欺凌相比,网络欺凌由于其匿名性的特点,容易造成更大的伤害,经常与各种负面后果联系在一起,如躯体障碍、抑郁、自杀意念、创伤后应激障碍症、学业困难等(Vaillancourt et al., 2017)。已有诸多研究表明,网络欺凌受害(cyberbullying victims, CBV)与饮食失调行为有关(King et al., 2015; Marco et al., 2018;Ramos Salazar, 2021)。遭受负面言语评论或言语上的网络欺凌是受害者出现饮食失调行为的重要预测因素(Sweetingham & Waller, 2008)。饮食失调行为主要包括:认知节制饮食、不受控制的饮食和情绪性进食(Karlsson et al., 2000)。其中情绪性进食(emotional eating, EE)是指个体在焦虑或愤怒等负面情绪出现时,产生暴饮暴食的冲动,被定义为一种非适应性的情绪调节行为(Frayn & Knäuper,2018)。

情绪性进食在成年人中十分普遍。经历不良事件后,情绪性进食有助于个体应对压力和焦虑,获得暂时的安慰。但这种行为并不能消除消极情绪,消极情绪会持续存在,导致额外的压力(Rahme et al., 2021)。此外,有情绪性进食倾向的个体在进食结束后,会感到内疚、后悔,担心自己的身体状况(Frayn et al., 2020)。随着时间的推移,不仅会使体重增加,还有可能增大进食障碍的患病风险。有研究表明,60%以上的超重或肥胖人群出现过情绪性进食(Frayn & Knäuper, 2018)。在进食障碍的精神病理学研究中,情绪性进食是暴食症的早期甄别因素(Reichenberger et al., 2021)。因此,研究情绪性进食具有独特的意义。

Lee等人(2017)提出发展路径模型来解释同伴伤害和饮食失调行为之间的联系,他们认为同伴伤害可能直接、或通过心理功能间接导致饮食失调行为。同伴伤害指成为同伴故意和反复攻击的目标。这种同伴伤害不应该局限于形式,所有形式的受害行为都会对心理功能的适应和饮食失调行为产生有害影响,网络欺凌受害也被视为其中的一种(Lee & Vaillancourt, 2018)。该模型认为心理功能在同伴伤害和饮食失调行为中起中介作用,并报告了心理功能的一些指标,如身体不满、自尊、身体自尊、内化障碍等(Lee & Vaillancourt,2018)。身体不满是饮食失调行为的一个确定风险因素(Stice & Agras, 1998),自尊则可以预测严重饮食失调行为的维持或转变(Pearson et al., 2017)。本研究主要关注身体不满与自尊这两个变量。基于发展路径模型探索它们在网络欺凌受害与情绪性进食之间的中介作用。

身体不满(body dissatisfaction, BD)是指对自己身材或身体部位的主观消极评价(Presnell et al.,2004)。以往研究表明,网络欺凌受害可以预测身体不满,同时,身体不满可以预测情绪性进食(Ramos Salazar, 2021)。Fowler等人(2021)表明,在青春期肥胖的女孩中,网络欺凌受害经历与身体不满呈正相关。van Strien等人(2005)在研究中发现,身体不满和负面情绪之间的相互作用会使个体产生情绪性进食,导致暴饮暴食。暴饮暴食刺激了舒适感,可以分散个人的情绪痛苦,并提供情绪释放。

除身体不满外,Anbari等人(2020)指出自尊在解释饮食失调行为中同样起到重要的作用。自尊是指个体对自己作为一个人的价值的主观评价(Orth & Robins, 2014)。前人研究发现,网络欺凌受害与自尊有关,当个体无法应对网络欺凌时,会诱发低自尊(Kowalski et al., 2019)。Hoare和Cosgrove(1998)认为,较低的自尊与高情绪性进食有关。Izydorczyk等人(2019)也发现,对于年轻人(包括男性和女性),自尊是情绪性进食的一个重要心理干预变量。

综上,根据前人研究,本研究提出如下假设。假设H1:网络欺凌受害(T1)可以预测情绪性进食(T3)。假设H2:身体不满(T2)与情绪性进食(T3)呈正相关,并在网络欺凌受害(T1)与情绪性进食(T3)中起中介作用。假设H3:自尊(T2)与情绪性进食(T3)呈负相关,并在网络欺凌受害(T1)与情绪性进食(T3)中起中介作用。

此外,自尊的领域理论认为,身体外貌是与自尊最相关的领域之一(Crocker & Wolfe, 2001)。有研究表明,自我价值过度基于外表时,高身体不满的人往往会自尊受损(Tiggemann, 2005)。Brechan和Kvalem(2015)研究发现,身体不满对饮食失调行为的影响是通过自尊介导的,自尊是比身体不满更接近饮食失调行为的因素。Soohinda等人(2019)认为,年轻女性的低自尊与身体不满高度相关,自尊是理解身体形象问题时需要考虑的重要因素。

因此,本研究提出假设H4:在中介模型中,身体不满(T2)与自尊(T2)呈负相关。身体不满(T2)与自尊(T2)在网络欺凌受害(T1)和情绪性进食(T3)中起链式中介作用。

与以往集中考察大学生群体不同,本研究的被试来自于大专和职校,他们入学起点较低,在自我定位、个人发展以及学习方式方面表现出了更多的心理适应问题(赵荔, 2020)。同时,高职专科学历由于社会认可度不够,往往面临着更多的歧视和压力。有研究表明,高职学生的身体评价状况更低(孙晓楠, 2016),他们的自尊水平和面临的网络欺凌也与其他群体存在差异(蔡茂华, 2007;方伟, 2019)。过去几年,高职专科学生的招生比率已经和普通本科基本平齐,这是一个比重相当大的群体。因此,将高职专科学生从普通大学生中分离出来单独研究有其独特的意义。

网络欺凌受害经历和情绪性进食对个体的身心健康均有着严重的负面影响,探索其中的影响因素及发展路径对于创建有效的预防方案是很重要的(Kuijer & Boyce, 2012)。近年来,有研究者开始关注网络欺凌受害与情绪性进食的关系(Beghin,2020; Day et al., 2022)。但两者间的具体作用机制尚不清楚,有必要进一步探索。此外,过去的研究多采用横断设计,对其长期影响和潜在机制的关注较少。本研究旨在通过探索网络欺凌受害与情绪性进食之间的纵向联系,以及身体不满和自尊在其中的作用机制,为预防和干预提供启发。

2 研究方法

2.1 被试

采用方便取样法,在北方某高职专科学校对学生进行三次纵向数据采集,每次间隔3个月。第一次施测时间(T1)为2021年3月,共有301名学生参与,平均年龄为19.46±0.98岁,平均BMI为21.64±4.25。男生 235 人 (78.1%),女生 66 人 (21.9%)。独生子女94人(31.2%),非独生子女207人(68.8%)。农村人口222人(73.8%),城镇人口79人(26.2%)。网络使用时间1小时以下的有7人(2.3%),1~3小时的有81人(26.9%),3~6小时的有124人(41.2%),6~9小时的有63人(20.9%),9小时以上的有26人(8.6%)。第二次施测时间(T2)为同年6月,272人参与了调查,流失率为9.6%。第三次施测时间(T3)为同年9月,160人参与了调查,流失率为46.8%。T2和T3存在流失数据的被试与3个时间点数据完整的被试,在人口统计学变量、T1网络欺凌受害、T2身体不满、T2自尊上均不存在显著差异(ps>0.05)。本研究经中国科学院心理研究所伦理委员会审批,伦理审核批准号为H21008。被试自愿参与本次调查并签署知情同意书。

2.2 研究工具

2.2.1 受网络欺凌行为问卷-网络言语欺凌分量表

采用中文版受网络欺凌行为问卷中的网络言语欺凌分量表(尤阳, 2013; Çetin et al., 2011),测量个体的网络欺凌受害情况。该分量表包含5个项目,是单维度结构,被试需要根据过去12个月网络欺凌受害的情况进行作答。采用5点计分制(1=“从不”,5=“经常”),得分越高,表明被网络欺凌的频率也越高。该量表信效度良好。本研究中,该量表的Cronbach’s α值为 0.83。

2.2.2 荷兰进食行为问卷-情绪性进食分量表

采用中文版荷兰进食行为问卷中的情绪性进食分量表 (李勇男 等, 2018; van Strien et al., 1986),测量个体的情绪性进食行为。该分量表包含13个项目,是单维度结构,被试需要按照5分制对这些项目进行打分(1=“从不”,5=“经常”)。得分越高,表明情绪性进食倾向越高。该量表信效度良好。本研究中,该量表的Cronbach’s α值为0.94。

2.2.3 负面身体自我量表-整体不满分量表

采用Chen等人(2006)编制的负面身体自我量表。本研究选用其中的整体不满分量表,测量个体的身体不满。该分量表包含5个项目,是单维度结构。采用5点计分制(1=“完全不符合”,5=“完全符合”),得分越高,表明对自我身体不满的程度也越高。该量表信效度良好。本研究中,该量表的 Cronbach’s α 值为 0.85。

2.2.4 自尊量表

采用中文版Rosenberg自尊量表测量个体的自尊水平(杨烨, 王登峰, 2007)。该量表包含10个项目,是单维度结构,采用4点计分制(1=“完全不符合”,4=“完全符合”),得分越高,表明个体自尊水平也越高。该量表信效度良好。本研究中,该量表的 Cronbach’s α 值为 0.88。

2.3 数据分析

使用SPSS23.0和Mplus8.0进行分析。为了评估缺失数据的模式,使用Little’s missing completely at random (MCAR)进行分析(Little, 1988),结果表明,数据为完全随机缺失(p>0.05)。使用全息极大似然估计(FIML)程序处理缺失值(Enders, 2010),最终301名被试的数据被纳入分析。

本研究使用SPSS进行描述性分析和相关分析。采用结构方程模型(SEM)方法分析网络欺凌受害(T1)、身体不满(T2)、自尊(T2)和情绪性进食(T3)之间的纵向关系。把性别、地区、是否独生子女、网络使用时长、BMI作为协变量纳入到结构方程模型中。模型拟合的标准如下(West et al.,2012):χ2/df≤5.0,CFI≥0.90,TLI≥0.90,RMSEA≤0.08,SRMR≤0.08。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

采用单因素验证性因子分析的方法对所有项目进行共同方法偏差检验。结果显示模型的拟合很差,χ2/df=6.13,CFI=0.54,TLI=0.51,RMSEA=0.13,SRMR=0.24,说明不存在严重的共同方法偏差问题。

3.2 描述性分析和相关分析

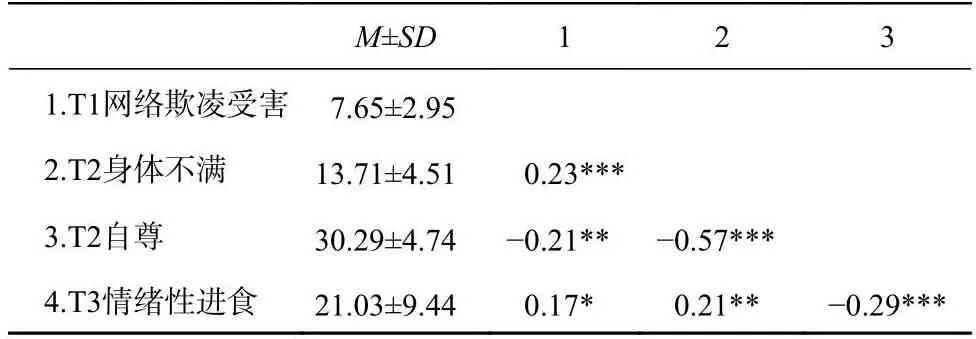

根据方差膨胀因子分析,VIF≤10,说明不存在严重的多重共线性。网络欺凌受害、身体不满、自尊和情绪性进食之间存在显著的时间相关性。网络欺凌受害(T1)与身体不满(T2)、情绪性进食(T3)呈正相关,与自尊(T2)呈负相关。身体不满(T2)与自尊(T2)呈负相关,与情绪性进食(T3)呈正相关。自尊(T2)与情绪性进食(T3)呈负相关。各变量的均值、标准差和相关性如表1所示。

表1 各变量的描述统计和相关分析结果(n=301)

3.3 中介效应检验

首先建立测量模型。由于本研究用到的量表为单维度结构,网络欺凌受害(T1)和身体不满(T2)使用所有题目作为指标,对自尊(T2)和情绪性进食(T3)进行随机打包处理,自尊量表打成3个项目包,情绪性进食量表打成3个项目包,分别作为自尊(T2)和情绪性进食(T3)的观测指标。

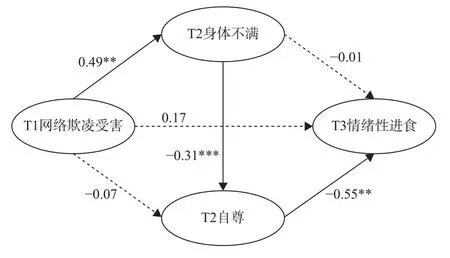

将网络欺凌受害(T1)作为预测变量,情绪性进食(T3)作为结果变量,以身体不满(T2)和自尊(T2)为中介变量,建立链式中介模型。模型拟合良好,χ2/df=1.44,p<0.001,CFI=0.97,TLI=0.97,RMSEA=0.04,SRMR=0.05。结果表明,在链式中介模型中,网络欺凌受害(T1)对情绪性进食(T3)的直接效应、网络欺凌受害(T1)通过身体不满(T2)对情绪性进食(T3)的间接效应、网络欺凌受害(T1)通过自尊(T2)对情绪性进食(T3)的间接效应均不显著。网络欺凌受害(T1)可以正向预测身体不满(T2),身体不满(T2)可以负向预测自尊(T2),自尊(T2)可以负向预测情绪性进食(T3),T1网络欺凌受害→T2身体不满→T2自尊→T3情绪性进食的链式作用显著。即网络欺凌受害程度越深,越容易导致个体的身体不满,产生低自尊,使情绪性进食行为增加。证明了假设H4。图1显示了链式中介模型的路径系数。采用偏差校正Bootstrap检验,重复取样5000次,对中介路径进行显著性检验。当路径系数估计值的95%置信区间不包括0时,可以得出路径系数显著。表2说明了这些结果。

图1 链式中介模型的路径系数

表2 中介效应的显著性检验

4 讨论

本研究采用纵向设计,探究了网络欺凌受害与情绪性进食之间的联系及内在作用机制。结果表明,网络欺凌受害可以通过身体不满和自尊预测情绪性进食,身体不满和自尊在其中起链式中介作用。

本研究发现,网络欺凌受害与情绪性进食呈正相关。尽管此类研究还比较少,但本研究结果与前人基本保持一致。即存在饮食失调行为的个体普遍有着欺凌或网络欺凌受害的经历(Fernández-Felipe et al., 2021)。而在儿童或青少年时期受到欺凌,出现各种饮食失调行为的风险增加,受害者经常将暴饮暴食和呕吐作为一种补偿行为(Copeland et al., 2015)。网络欺凌会使受害者产生负面情绪,预测了更高的情绪性进食和自杀意念(Arat, 2015)。

基于纵向发展理论的框架,本研究进一步发现,身体不满和自尊在网络欺凌受害与情绪性进食中起链式中介作用。研究结果与纵向发展理论相吻合。个体遭受网络欺凌后,容易将他人的态度或观点整合到自我形象中,对自己的身材或身体部位产生不满(Kenny et al., 2018)。一旦他们对身体产生不满,就容易受到相关心理问题的困扰,例如,长期的身体不满会导致自尊水平的下降(Cruz-Sáez et al., 2020)。而低自尊又是不同饮食失调行为的普遍风险因素,低自尊的个体更容易出现焦虑或愤怒等负面情绪,导致情绪性进食增加(Colmsee et al., 2021)。纵向发展理论的部分过程也得到了实证研究的支持(Chen et al., 2020; Shin &Shin, 2008)。例如,有研究表明,受欺凌的经历可能会增加身体不满,进而导致情绪性进食和体重增加。该研究认为,身体不满是饮食失调行为的前兆和持续伴随症状,但仍需要进行纵向研究来理清其中的因果路径(Fox & Farrow, 2009)。这些前人研究为本研究结果提供了间接支持。

当身体不满和自尊同时被纳入结构方程模型,链式中介作用显著,而身体不满和自尊在其中的单独中介作用变得不显著。也就是说,网络欺凌受害优先影响身体不满,再由身体不满影响自尊,最后通过自尊下降诱发情绪性进食。这与自尊的领域理论是一致的(Brechan & Kvalem,2015),即身体不满对饮食失调行为的影响需要通过自尊介导(Kuijer & Boyce, 2012)。这可能说明在探究网络欺凌受害与情绪性进食之间的内在作用机制时,应该整合身体不满和自尊两个因素,而不能只关注它们的单独中介作用。未来的研究需要进一步检验这个假设。

本研究在一定程度上丰富了情绪性进食的相关研究,对未来开展有关情绪性进食的干预有一定参考意义。着重干预因变量近端的中介变量对改善因变量有更好的效果,因此,针对情绪性进食的干预可以从身体不满和自尊出发。通过一些措施(如团体辅导、心理健康培训课)帮助个体提升自尊水平,引导他们悦纳自己,接受自己的状态,从积极的视角审视自己的身体。面对网络欺凌,采用更积极的应对策略,改善情绪性进食的情况。这或许能减轻他们的痛苦,维护身心健康。

本研究还存在一些不足之处。首先,由于关注群体不同,结果的外推需要谨慎,未来仍需要在更大的样本中测试,以验证研究结果。其次,过去的研究普遍认为,网络欺凌和情绪性进食在男性和女性之间的表现并不总是相同。本研究受群体专业所限,男性被试居多,未来可以考虑在高职中招募更多不同专业的被试,考察该路径在不同性别群体的适用性。此外,相关研究中对于采集数据的间隔时间,尚没有清晰的界定。未来可以考虑将间隔时间拉长,考察该结果是否会因间隔时间不同发生变化。而且在收集数据时,为了减少流失率,增加被试的配合度,在T2和T3时间点并没有收集所有变量,因此无法通过交叉滞后设计对所有方向的路径进行检验。未来的研究有必要在所有时间点收集完整的数据,验证各种方向的可能。最后,结果可能只适用于解释一般网络欺凌受害与情绪性进食之间的潜在机制,未来的研究还可以关注网络欺凌受害的具体形式(如隐匿身份、伪造欺诈)与情绪性进食的联系。

5 结论

网络欺凌受害可以通过身体不满和自尊预测情绪性进食,身体不满和自尊在其中起链式中介作用。