我与姜静楠三十多年前的那次误会

赵 勇

1990 年夏天,结束了三年的研究生生活后,我重回山西长治,继续在晋东南师范专科学校(现长治学院前身)教书。因“国事家事天下事,事事揪心”,我那时的心情是灰暗的。烦闷之余,我便给朋友写信,一方面向他们汇报近况,一方面也是在倾诉衷肠。这些通信者中便有姜静楠老师。

姜老师大我八岁,任教于山东师范大学中文系。我读研究生时,我们几位师兄弟便与他打得火热,他也不时为我们找活儿——或者是写文章的活儿,或者是编书挣钱的活儿。于是,我归故里后给他写信,或叙事或抒情,也就显得理所当然。我写的那些信都说了些什么,现在已无从查考,但姜老师的信我却悉数保存下来了。值得一提的是,他去世后我整理其书信,那些文字也照亮了我记忆的暗处,让我的忆旧落到了实处。其中的一些往事我已写入《亦师亦友姜静楠》之中,但囿于篇幅,有一次误会我却并未提及,因为要把它说清楚,还是需要费一些笔墨的。

这样,把它拎出来,单独成篇,也就有了一些说得过去的理由。

姜老师给我的第一封回信写于1990 年9 月23 日。除了对我的宽慰,他还在信尾提及一个会议:“你信上说董大中正在筹办赵树理讨论会,我不知这是指一个学术机构,还是一次会议。不管怎样,即使是学术机构,也自然要开一个成立大会。我很想去参加。你能否帮我弄一个会议通知或邀请之类?最好咱们能借此见面玩一玩。”

这次会议名为“第三次(国际)赵树理学术研讨会”,是由山西省作家协会、晋城市文联和沁水县委、县政府联合主办,于1990 年12 月1日至6 日在赵树理的老家沁水召开。很显然,此会的信息是我透露给姜老师的,但我是怎么知道有这么一次会议的,现在已记忆全无。可能的情况是,那时我与原《批评家》主编董大中先生通信,是他告诉了我开会信息。既然我知道了这次会议,那么给姜老师通风报信,以便让他到地处偏僻的赵树理故乡走一走、看一看,应该是我的本意之一。而对于这次会议,我自然也摩拳擦掌,跃跃欲试——既想以文会友,也想摸一摸赵树理研究的行情,以便为自己的“移情别恋”作些准备。

但实际情况是,我给姜老师搞到了会议通知,我自己却没能参加成这次会议。为什么会闹出如此乌龙?这得讲一讲我当年的处境。

我是1985 年大学毕业后分配到晋东南师范专科学校任教的,两年之后考研究生,阴差阳错,弄成了“委托培养”,给本学校代培。记得刚入职时,系主任梁积荣先生让我代“写作”课,我虽知道此课在中文系算不上什么正经课,但想到自己初来乍到,还没有讨价还价的资本,便欣然从之。学了三年文艺学后,我满以为可以改朝换代,从头再来,代一代所谓的“文概”了。万万没想到的是,待我打道回府,却依然被钉在原来的岗位上,换不了工种挪不了窝,成了雷打不动的“写作”课教师。我当然不满此种安排,却也没有撂挑子不干或据理力争,只是稍稍有些怨言。但我听说某位领导说:“他原来就是代写作课的,他不代谁代?读了个研究生就翘尾巴了?”显然是在隔空喊话,其警示音也格外清晰——夹着尾巴做人吧!

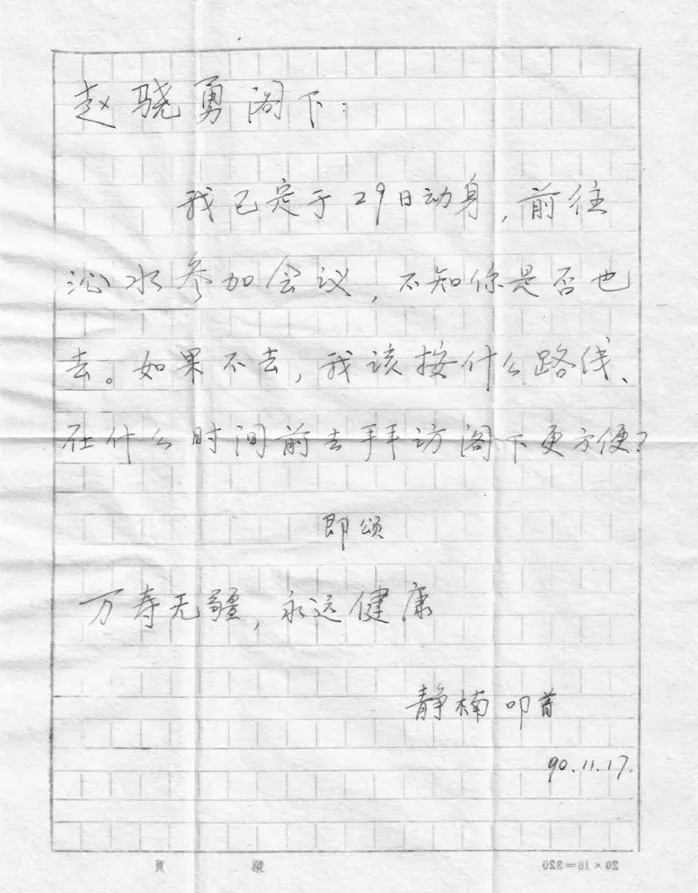

这次会议前夕,姜老师给我写来一封短信:

赵骁勇阁下:

我已定于29 日动身,前往沁水参加会议,不知你是否也去。如果不去,我该按什么路线,在什么时间前去拜访阁下更方便?

即颂

万寿无疆,永远健康!

静楠叩首

1990 年11 月17 日

此信从称呼到祝颂语,全是游戏文字,由此也可以看出姜老师即将入晋的欢悦心情。然而读信之后,我却开始愁眉不展,因为我的沁水之行已成问题。

姜静楠1990 年11 月17 日致本文作者信

问题在于我并未收到会议通知。大概半年之后,我见到主管会务的杨占平先生,他才告诉我没寄通知的原因——他们以为我还在山东读研。而晋东南师专中文系有四五人参会,他们都收到会议通知了吗?我觉得悬,因为作协除了邀请有头有脸的赵树理研究者参会外,并不掌握各地方院校籍籍无名者的动态。所以,最有可能的情况是,会议通知寄到了晋东南师专中文系。结果,参会名额落到了别人手里,却与我无关。没有人问过我是否愿意参会,而我虽然很想问问是否还有名额赴会,但话到嘴边,还是忍住了。

许多年之后想起这次流产了的沁水之行,我忽然意识到一个问题:公家不管我,为什么我没有私自赴会呢?要是搁到现在,这自然是“不成问题的问题”。但在三十三年前,估计我都没敢动过这种心思。那个时候,我只是读研时随导师参加过一次学术会议,对参会的游戏规则自然是“擀面杖吹火—— 一窍不通”。那个时候,我还没读过戴维·洛奇的《小世界》,对其开篇妙论——“现代研讨会很像中世纪的基督徒朝圣,能让参加者纵情享受旅行中的各种乐趣和消遣,而看起来这些人又似乎在严肃地躬行自我完善。诚然,它也有一些悔罪式的功课要表演——也许要提交论文,至少要听别人宣读论文。但是,有了这个借口,你便可以到一些新的、有趣的地方旅行;与新的、有趣的人们相会,与他们建立新的、有趣的关系;相互交换流言碎语与隐私(你的老掉牙的故事对他们都是新的,反之亦然);吃饭、饮酒,每夜与他们寻欢作乐;而这一切结束之后,回家时还会因参与了严肃认真的事业而声誉大增”[1]——自然也是闻所未闻。因此,那个时候,参加学术会议于我还是一件神圣的事情。我没被邀请,岂能随意赴会?如果我私闯会堂,会不会被人耻笑?谁给我报销吃喝住行的花费?

就这样,我与姜老师在山西沁水失去了一次会面的机会。而更重要的是,他的长治之行也未能如愿,至于原因,姜老师在1991 年1 月6日的一封信中已讲得明白:

赵勇兄:

你好!

这么长时间没给你回信,是因为我心里一直不好受,也说不清该抱怨谁。

到了沁水之后,我就立即打听你是否也来了。后来听说你没有来,我就在心里盘算着新办法。我准备利用在沁水的几天中,偷偷溜去长治一趟,只要不影响回来去运城就行。

…………

本来,我很头痛那四五个小时的汽车旅程,正在准备想些少受罪的办法……这就使我很多心,怀疑赵勇先生所谓“欢迎我”是不是仅仅属于一种客气。我满心真诚,一腔热情地去看望你,如果仅仅换来一番礼节性的招待,那就太令我下不来台了。正如俗话所说,“用自己的热脸去贴人家的冷屁股”,只能怨自己自作多情。就是在这样的心绪中,我决定由某先生把东西捎给你,我自己就不去了。我实在害怕出现我所担心的局面!

接到你后来的这封信……冷静之后,也不得不骂起自己。因为我应该凭自己在山师对你人品的了解来考虑问题,而不应该在不该多疑时产生多疑。这件事情恐怕是我不能原谅自己的一个教训,但在此我只能说一句:请多原谅和理解吧。其余的一切,都只好包含在不言之中了。

…………

很显然,这是我去信向姜老师解释之后他的回复。我是怎么解释的已彻底遗忘。但我没去成沁水,却也不希望姜老师来长治看我,则是于情于理都说不通的。在这件事情上,让我深感内疚的是,我没有在我的家乡接待一下姜老师。而随着他的英年早逝,如今已成永远的遗憾。

好了,这次误会我已讲述完毕。剩下的一个问题是,为什么时过三十三年,我还要把它诉诸笔端呢?仔细想想,理由如下:

2011 年春节期间本文作者与姜静楠(右)及其弟子宋伟才(中)合影

其一,我在《十年一读赵树理》中曾经简单提及过这次会议,但所叙并不准确。当时我是这样行文运笔的:“我现在提起这件事情,是因为它关联着我的一个情绪记忆。我读研的时候,已与所在学校的姜静楠老师混成了朋友。他参会了,而且还要找我叙旧,顺便慰问一下我这位回到革命老区的战友,却没想到我躲在二百里开外,愣是不见他。于是姜兄很生气,后果很严重。回去之后他便写过信来,问罪于我。我只好赶快解释,言其处境,请他谅解。我说……若知你不远千里,来到晋国,我就是连滚带爬,也得前去拜见。”[2]当时我这样写,只是凭借着记忆中的大致轮廓,却并没有去翻阅书信。如今,检索姜老师来信,才意识到自己记忆有误,应该予以更正。

其二,因为没参加成这次会议,致使我的赵树理研究延宕了六年。一直到1996 年,我亲自操办另一个与赵树理有关的会议时,才开始真正面对赵树理的东西,并且从此一发而不可收拾。如此做派若是追根溯源,是不是都与这次创伤经历有关?

其三,我后来考博有种种理由,但与重新入职不久的这一遭遇也不无关系。一种越来越深的恐惧已在我心中潜滋暗长,于是我开始痛下决心,决定“三十六计,走为上”了。

而姜老师,从第一封来信开始他就在“常青指路”,帮我制定“走为上”的宏伟蓝图。1991 年6 月21 日,他又在信中提醒于我:“从你的来信中得知你要去太原接夫人,我倒劝你借机联系一下工作调动的事。不要悲观,我相信传统文化的精华是‘事在人为’。”

除此之外,他还派给我一个活儿:“上一次去山西,我丢了一架傻瓜相机。回来后我请杨占平帮忙找寻。你这次去太原时,请替我问问他是否已找到。相机送给他作为礼物,只把其中胶卷冲出来寄给我即可。请你务必找到他,因胶卷很珍贵。拜托你,托你的福了。阿门!”

所谓“去太原接夫人”,是我老婆在北师大上了一年的助教进修班,即将结业归来。如今我能够想起来的是,太原我是去了,杨占平我也找了,但相机是否找到,胶卷是否冲出,我已完全没有记忆了。