南京市栖霞区徐家村墓地汉墓M5—M7发掘简报

南京市考古研究院

内容提要:2019年3月,南京市考古研究院对徐家村墓地南部的8 座墓葬进行了考古发掘。其中6座汉代墓葬的年代为西汉晚期至东汉早期,时代较早的墓葬出土的釉陶器组合为鼎、盒、壶、瓿,稍晚的墓葬出土的釉陶器组合为壶、瓿、罐等。此次考古发掘为南京地区汉代墓葬的形制演变、分期及相关问题的研究提供了新的实物资料。铜鸟形器、高温釉陶器等也体现出越文化的遗风。

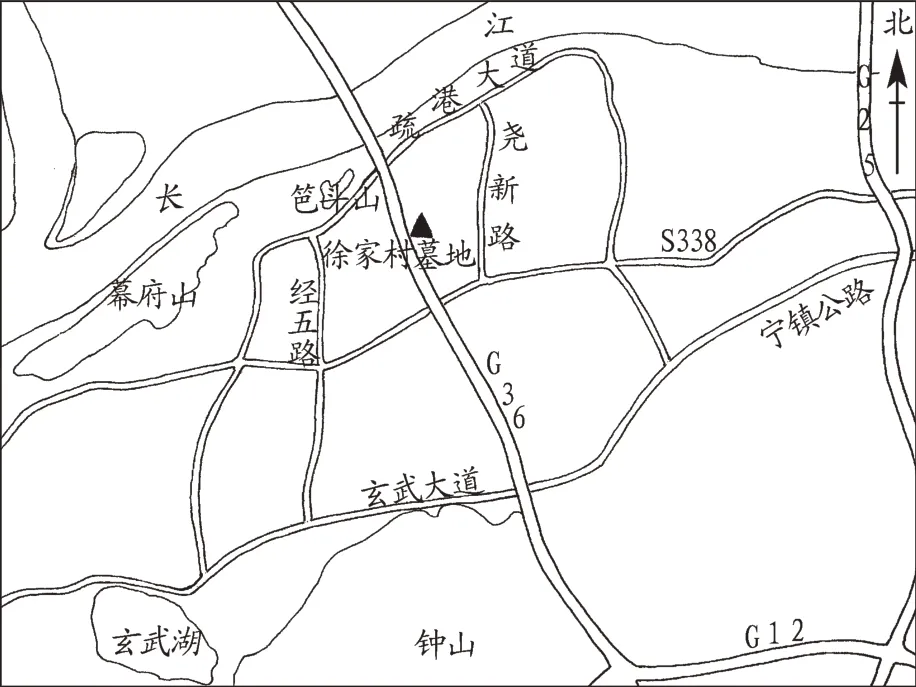

徐家村墓地位于南京市栖霞区燕子矶街道徐家村的西部和中南部,西距笆斗山汉墓群1.2千米(图一)。2019年3—5月,南京市考古研究院对位于徐家村南部的8 座墓葬进行了发掘(图二;彩插七︰1)。以发掘区中部的4 座汉代墓葬为中心,地理坐标为北纬32°8.8807′、东经118°50.7093′,海拔17 米。发掘区域整体呈南北状长条形,东邻新生圩港铁路专用线,西邻G36 宁洛高速,北至新港大道,南至恒广路。其中清代早期墓葬2 座,编号2019NQXM2—M3,均为竖穴土坑墓。汉代墓葬6 座,编号2019NQXM1、M4—M8(以下简称M1、M4—M8),出土各类随葬品一百余件。汉代墓葬M1 和M4 简报已经发表[1],M8 破坏严重,残存部分底砖,故本文不再叙述。现将M5、M6、M7三座墓葬的材料简报如下。

图一// 徐家村墓地地理位置图

图二// 徐家村墓地2019年发掘墓葬分布图

南京市栖霞区徐家村墓地汉墓及出土器物

1.徐家村墓地汉代墓葬航拍图局部

2.釉陶鼎(M5∶8)

3.釉陶盒(M5∶1)

4.釉陶壶(M5︰4)

5.釉陶瓿(M5∶2)

一、M5

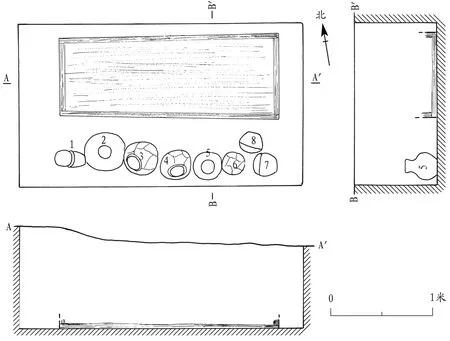

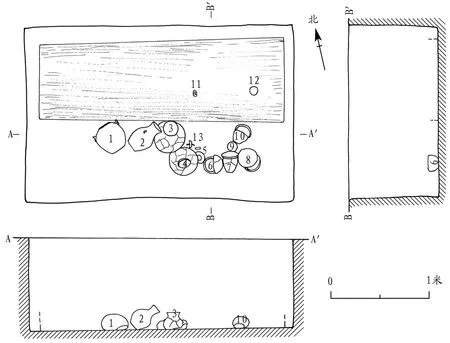

(一)墓葬形制

M5 位于发掘区中部偏南,南部距M6 约3 米,方向100°。长方形竖穴土坑墓,单人葬。墓坑长2.8、宽1.6、深0.8~1 米。内置一棺,平面长方形,长2.16、宽0.76~0.86、残高0.04 米。木板已朽,残存痕迹,宽约0.04~0.05 米,木板痕迹上发现有黑漆痕。人骨架已朽,头朝东,性别不详。随葬品集中放置于棺南侧(图三)。

图三// M5平、剖面图

(二)出土遗物

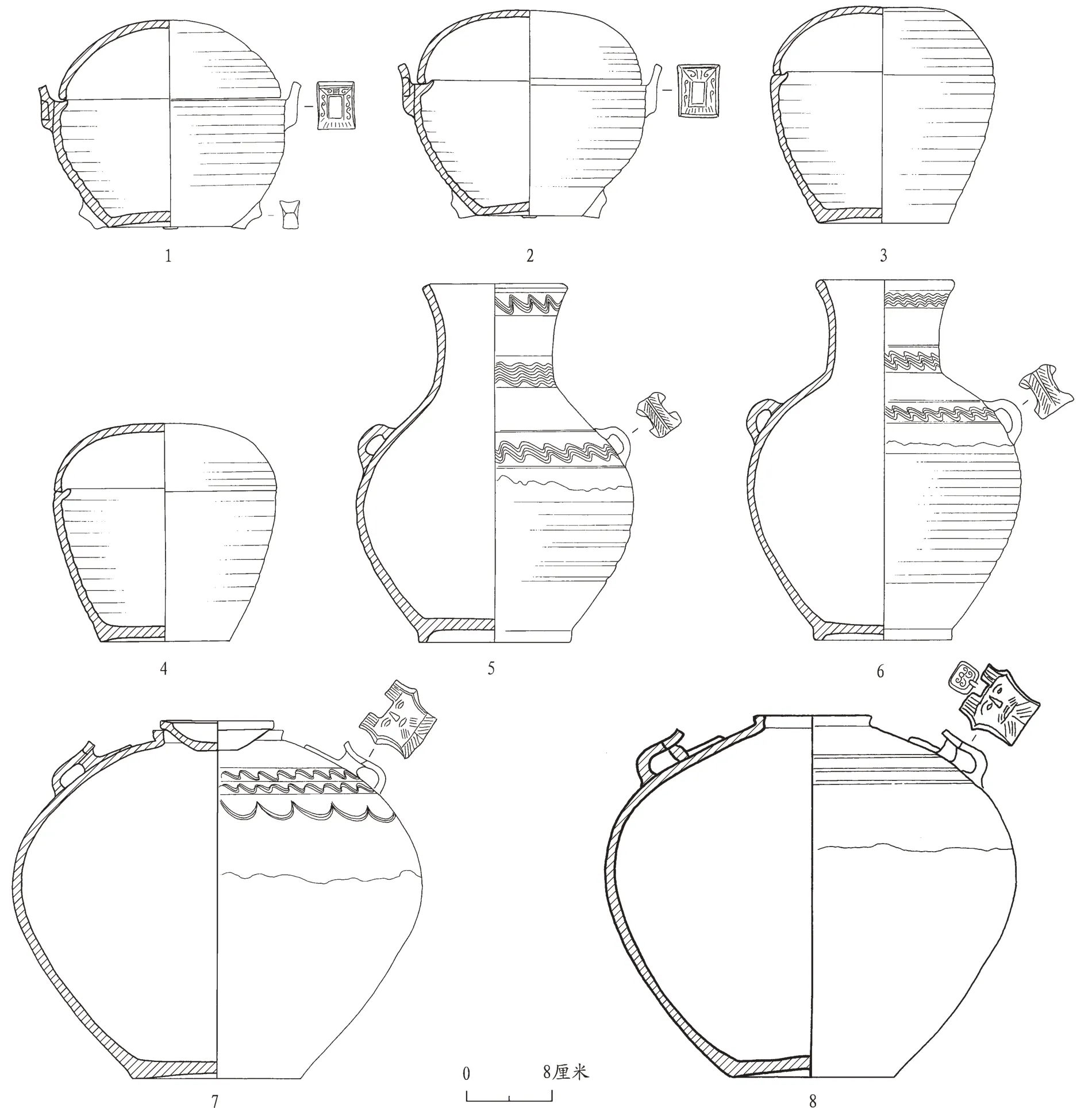

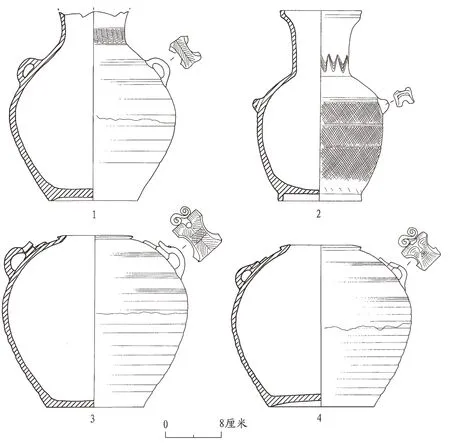

8件。均为釉陶器,器形有鼎、盒、壶、瓿。

鼎 2 件。形制、纹饰相似。覆钵形盖,敛口,方唇,弧腹。盖面施青绿色釉,厚薄不均,大部分剥落。鼎身子母口内敛,弧腹,平底内凹,蹄形足。肩部贴附对称立耳,耳中部留长方形孔。腹部饰凹槽数周。外壁施青釉,釉面已剥落。M5︰6,鼎盖口径20.8、高7.4、鼎身口径19.6、底径11.4、高13.8、通高19.8 厘米(图四︰1)。M5︰8,鼎盖口径21.2、高7、鼎身口径18.4、底径10、高14.6、通高19.6厘米(图四︰2;彩插七︰2)。

盒 2 件。形制、纹饰相似。盖敛口,方唇,弧腹,平底。盖面有数道凹弦纹。灰褐色胎。表面施酱黄色釉,厚薄不均,大部分剥落。器身子母口,弧腹,平底内凹。口沿下及腹部有凹槽数周。器表施釉,已剥落。M5︰1,盒盖口径20.8、高6.4、盒身口径18.4、底径12.4、高14.3、通高20.4 厘米(图四︰3;彩插七︰3)。M5︰7,盒盖口径20.8、高6.4、盒身口径18.4、底径11.8、高14.4、通高20.6 厘米(图四︰4)。

壶 2 件。形制、纹饰相似。直口外撇,圆唇,长束颈,弧肩,鼓腹,下腹内收,圈足。肩部贴附对称泥条竖系,系面刻划叶脉纹。口沿下及颈下部各饰一周水波纹带,肩部饰一周水波纹带,口沿下及颈部饰三周凹弦纹。腹部有凹槽数周。灰褐色胎,器表施青绿釉,腹下部未施釉,釉大部已脱落。M5︰4,口径13、最大腹径26.4、底径14.4、高33.8 厘米(图四︰5;彩插七︰4)。M5︰5,口径12.4、最大腹径26、底径13.2、高34厘米(图四︰6)。

瓿 2 件。形制、纹饰相似。敛口内凹,平沿,弧肩,鼓腹,平底内凹。肩部贴附有对称两系,系面刻划人面纹,上端贴有一个兽面纹。肩部饰三周水波纹带,水波纹带之间有三周凹弦纹间隔。灰褐色胎,器表施酱黄色釉,腹下部未施釉,釉面厚薄不均,流釉严重。下腹未施釉处因高温窑烧而成红色。M5︰2,器盖平沿内斜,方唇,斜弧腹,平底。器身腹部壁面有明显刀削痕迹。器盖直径10.6、高5.6、器身口径12.4、最大腹径38.8、底径16、高34、通高35.8 厘米(图四︰7;彩插七︰5)。M5︰3,口径11.2、最大腹径39.2、底径16、高34 厘米(图四︰8)。

图四// M5出土遗物

二、M6

(一)墓葬形制

M6 位于发掘区中部偏南,北部距M5 约3 米,方向100°。长方形竖穴土坑墓,单人葬。墓坑长2.74、宽1.8、深0.92 米。内置一棺,平面长方形,长2.5、宽0.76~0.86、残高0.14~0.18 米。木板已朽,仅残存痕迹,宽约0.04~0.08米,木板痕迹上发现有黑漆痕。人骨架已朽,头朝东,性别不详。随葬品集中放置于棺南侧(图五)。

图五// M6平、剖面图

(二)出土遗物

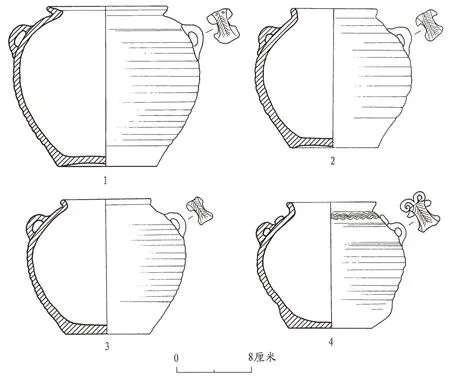

13 件。多为釉陶器,器形有鼎、盒、壶、瓿等,另有陶器盖、陶罐、铜鸟、铜钱以及铜镜等。陶罐(M6︰5)、铜钱(M6︰11)和铜镜(M6︰12)残碎,未修复。

釉陶鼎 2 件。形制、纹饰相似。覆钵形器盖,近直口,方唇,弧腹。器身子母口内敛,弧腹,平底微凹。肩部贴附有对称立耳,耳中部留长方形孔,耳面刻划放射线纹。M6︰6,器盖平底内凹,盖面有三周凹槽。鼎身腹部饰二周凹槽。鼎盖口径17.2、高5.6、鼎身口径15.6、底径10、高11.2、通高15.8 厘米(图六︰1)。M6︰10,器盖平底,盖面有三周刮削痕。鼎腹部饰数周凹槽。鼎盖口径18、高5.6、鼎身口径16、底径10、高11.6、通高16厘米(图六︰2)。

釉陶盒 2 件。形制、纹饰相似。覆钵形器盖,近直口,方唇,弧腹,平底。盖面有刀刮痕迹。器身子母口内敛,方唇内凹,弧腹,平底。口沿下及腹部有凹槽数周。M6︰7,盒盖口径18、高4.8、盒身口径15.6、底径10.2、高11.4、通高16.4 厘米(图六︰3)。M6︰8,盒盖口径17.6、高5.2、盒身口径17.2、底径10.6、高11、通高16.4 厘米(图六︰4)。

釉陶壶 2 件。形制、纹饰相似。直口外撇,方唇,束颈,弧肩,鼓腹,下腹内收,矮圈足。肩部贴附有对称泥条竖系,系面刻划叶脉纹。口沿下及颈下部各饰一周水波纹带,肩部饰二周水波纹带,口沿下及颈部饰三周凹弦纹,灰褐色胎,器表施青绿釉,腹下部未施釉。M6︰2,双系上端均贴有一对称乳丁。肩部饰二周弦纹,釉大部已脱落。口径12.8、最大腹径25.6、底径13.6、高34 厘米(图六︰5)。M6︰3,肩部饰六周弦纹。口径14.4、最大腹径27.2、底径14.8、高32.8厘米(图六︰6)。

图六// M6出土遗物

釉陶瓿 2 件。形制、纹饰相似。敛口,平沿外斜,弧肩,鼓腹,平底内凹。肩部贴附有对称两系,系面刻划人面纹。肩部饰二周水波纹带,水波纹带之间有三周凹弦纹间隔。M6︰1,口径11.2、最大腹径26.8、底径13、高24 厘米(图六︰7)。M6︰4,上腹部施青绿釉,下部未施釉,釉面已剥落。口径13.2、最大腹径28、底径11.6、高24.2 厘米(图六︰8)。

陶器盖 1 件。M6︰9,泥质灰陶。敞口,圆唇,弧腹,圜底。口径12.8、高3.2厘米(图六︰9)。

铜鸟形饰 1 件。M6︰13,头部扁形上翘,双翼展翅,尾部管状,末梢尖。最宽6、高3.9 厘米(图六︰10)。

三、M7

(一)墓葬形制

M7 位于发掘区中部偏南,北距M4 约5 米,方向280°。长方形竖穴土坑墓,夫妻合葬。长2.95、宽2.7、深1.06 米。内置双棺。南侧木棺长2.18、宽0.62~0.66、残高0.02 米。棺木已朽,仅存边框痕迹,宽约0.04~0.06 米。在木棺底部发现有黑漆痕。人骨架已朽,头向西,性别不详。南侧木棺中部偏东位置铜镜1 枚,中北部放置铁剑1 件,中部偏西放置有铜钱,铜钱南侧放置铁削1 件。南侧木棺南部可能存在边箱,用以放置随葬品,但未发现有木板痕迹。随葬品放置处东西长2.95、南北宽1.06米,推测为东西向、上下两层叠压放置(图七)。

图七// M7平、剖面图

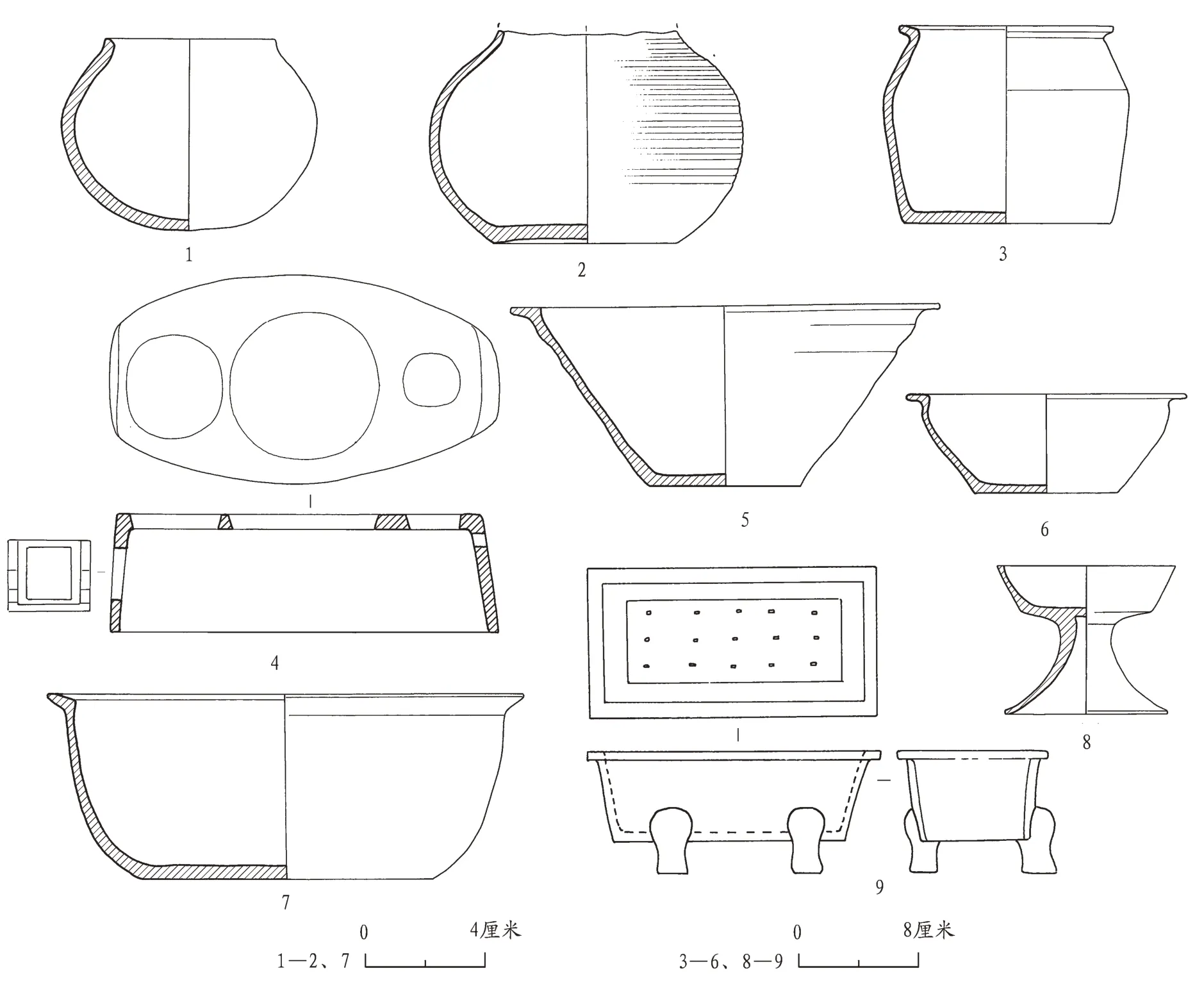

(二)出土遗物

39 件(套)。器形有釉陶壶、瓿、罐,陶釜、小罐、井、豆、炙炉、灶、甑、盆,铜钱、镜、盆以及铁剑、削、釜等。铜镜(M7︰31)、铜钱(M7︰36)和铜盆(M7︰5)残碎,无法修复。

釉陶壶 11 件,长束颈,弧肩,鼓腹,下腹内收。M7︰7,口部残缺,平底内凹。最大腹径23.8、底径12.8、残高26.8 厘米(图九︰1)。其他10件依口部不同分为二型。

A 型 喇叭口,9 件。肩部贴附对称泥条竖系,系面刻划叶脉纹。颈下部饰一周水波纹带,肩部及腹部饰凹弦纹。器表施青釉,腹下部未施釉。M7︰26,平底。口径5.8、最大腹径11.2、底径6.8、高12.5 厘米(图八︰1)。M7︰2,平底内凹。口径10、最大腹径15.6、底径8、高21 厘米(图八︰2)。M7︰3,平底内凹。口径10、最大腹径16、底径8、高21.2 厘米(图八︰3)。M7︰9,平底内凹。口径10、最大腹径16、底径8.4、高20.6 厘米(图八︰4)。M7︰10,平底内凹。口径14、最大腹径22.4、底径10.2、高28.8 厘米(图八︰5)。M7︰11,矮圈足。口径11.2、最大腹径16.2、底径11.4、高22.6 厘米(图八︰6)。M7︰17,平底内凹。口径14、最大腹径20.4、底径11.6、高27厘米(图八︰7)。M7︰19,平底内凹。口径14、最大腹径21.1、底径11.8、高27 厘米(图八︰8)。M7︰18,平底内凹。肩部系面上端贴有横“3”字形兽角。口径15.6、最大腹径24.8、底径14.4、高31.6 厘米(图八︰9)。

图八// M7出土A型釉陶壶

B 型 盘口,1 件。M7︰6,方唇,矮圈足。肩部贴附对称泥条横系,腹部饰网格纹,釉大部已剥落。口径11.6、最大腹径18、底径12、高27 厘米(图九︰2)。

图九// M7出土釉陶器

釉陶瓿 2 件。敛口,平沿外斜,尖唇,弧肩,鼓腹。肩部贴附有对称两系,系面刻划兽面纹,上端贴有横“S”形纹饰。肩部及腹上部饰凹弦纹,腹下部饰数周凹槽。器表施青釉,腹下部未施釉,釉面局部剥落。M7︰12,平底。内口径8.4、最大腹径26.4、底径14、高24.4 厘米(图九︰3)。M7︰38,平底内凹。内口径8.8、最大腹径25.6、底径15.2、高23厘米(图九︰4)。

双系罐 4 件。圆唇,束颈,弧肩,鼓腹,下腹内收。肩部贴附对称泥条竖系,系面刻划叶脉纹。肩、腹部有凹槽数周。依口部形态的不同分为二型。

A 型 盘口,1 件。M7︰30,平沿内斜,平底内凹。釉层已脱落。口径13、最大腹径20、底径10.8、高17 厘米(图一〇︰1)。

图一〇// M7出土双系陶罐

B 型 侈口,3 件。M7︰1,平底内凹,釉层已脱落。口径9.2、最大腹径16.8、底径9.6、高14.8 厘米(图一〇︰2)。M7︰16,平底,釉层已脱落。口径9.8、最大腹径17、底径9.2、高14.4 厘米(图一〇︰3)。M7︰27,平底。肩部系面上端贴有横“3”字形兽角。肩上部饰一周水波纹带,肩部饰四周凹弦纹。肩及上腹部施青釉,腹下部未施釉。口径9.6、最大腹径16、底径8.6、高13.4 厘米(图一〇︰4)。

釉陶罐 5 件。敛口,方唇,束颈,弧肩。依腹部形态的不同分为二型。

A 型 深腹,3 件。肩部及腹部饰网格纹。M7︰4,平底。口径14、最大腹径25.6、底径14.6、高28.8 厘米(图一一︰1)。M7︰14,平底。口径13.6、最大腹径28.6、底径16、高31.6 厘米(图一一︰2)。M7︰15,平底内凹。肩部饰一周凹弦纹。肩及上腹施青釉,厚薄不均,局部流釉,大部分已剥落。口径13、最大腹径26、底径14、高30.2厘米(图一一︰3)。

图一一// M7出土釉陶罐

B 型 圆鼓腹,2 件。方唇外斜,平底内凹。M7︰8,肩部及腹部饰梳篦纹。内口径17、最大腹径35.5、底径17.6、高30 厘米(图一一︰4)。M7︰13,肩部及腹部饰席纹。内口径15.8、最大腹径35、底径16、高29.4厘米(图一一︰5)。

陶釜 1 件。M7︰20,泥质灰陶。敛口,尖圆唇,弧肩,鼓腹,圜底。口径5.8、最大腹径8.6、高6.4 厘米(图一二︰1)。

小陶罐 1 件。M7︰21,泥质灰陶。口残,束颈,弧肩,鼓腹,平底内凹。肩部及腹部饰数周凹弦纹。最大腹径10.5、底径6、残高7.1 厘米(图一二︰2)。

陶井 1 件。M7︰22,泥质灰陶。敛口,平沿内斜,圆唇,束颈,折肩,斜直腹,平底。口径14.4、腹径16.4、底径13.6、通高13.2厘米(图一二︰3)。

陶豆 1 件。M7︰23,泥质灰陶。敞口,方唇,斜直腹,喇叭形足。口径12、底径11、高9.9 厘米(图一二︰8)。

陶炙炉 1 件。M7︰37,泥质灰陶。口部呈长方形,敞口,宽平沿,方唇,斜直腹,平底,底部有4 个对称马蹄形足。炙炉内底有漏孔3 排,每排5 个,共15 个,孔径0.2 厘米。炙炉正、背两面有四道刻划竖向凹槽,两侧面有三道刻划竖向凹槽。口长19.4、宽10、通高8.2厘米(图一二︰9)。

灶具 1 套,共5 件。由陶灶1、陶甑2、陶盆1、铁釜1件组成。

陶灶 1 件。M7︰29,泥质灰陶,素面。灶平面呈船形,前部有长方形火口,后部靠上有一圆形烟孔。灶面有3 个灶眼,圆形,前部灶眼置一陶甑(M7︰24),中部灶眼下置一铁釜(M7︰34)、上置一陶甑(M7︰28),后部灶眼置一陶釜(M7︰20)。最长52、宽28、高15.8 厘米。火口宽4.2、高5 厘米。烟孔直径1.8厘米(图一二︰4)。

图一二// M7出土陶器

陶甑 2 件。均为泥质灰陶。近直口,宽平沿,圆唇,平底。M7︰28,斜直腹。腹部有数周浅凹槽。内口径24.4、底径10.2、高12 厘米(图一二︰5)。M7︰24,斜腹内收。内口径16.4、底径9.6、高6.6 厘米(图一二︰6)。

陶盆 1 件。M7︰25,泥质灰陶。宽平沿内斜,圆唇,斜腹内收,平底。口径16、底径9.8、高6.2 厘米(图一二︰7)。

铁釜 1 件。M7︰34,和陶灶组成一套,锈蚀严重。敛口,斜方唇,弧肩,扁腹,假圈足。外腹中部有一周凸棱。口径12.2、最大腹径19.6、底径8、高12.4厘米(图一三︰4)。

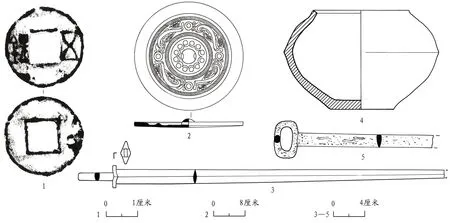

铜钱 5 枚,形制相同。M7︰33-1,圆形,内有一方孔。面模印有“五铢”二字。直径2.5、孔径0.9、厚0.2厘米(图一三︰1)。

铜镜 2 件。M7︰35,边缘及内缘破损,镜面锈蚀严重。规矩镜。圆形,圆纽,圆纽座。外缘两周射线纹,射线纹内围绕博局对称分布4 个乳丁和四组对称鸟兽纹,内缘一周12 个乳丁纹。直径13.5、厚0.7厘米(图一三︰2)。

铁剑 1 件。M7︰32,锈蚀严重。剑柄残,铜质菱形剑格,剑体窄长,略起脊,双面刃。残长92、宽3.6~5.6、厚0.8厘米(图一三︰3)。

铁削 1 件。M7︰39,锈蚀严重。椭圆形环首,直背直刃,刀尖残。残长20、宽1.6、厚0.6 厘米(图一三︰5)。

图一三// M7出土铜器、铁器

四、结语

(一)年代

目前为止,虽然南京市发掘的汉代墓葬很多,但已发表的相对较少,带有明确纪年材料的墓葬更少,仅有两座[2]。对于墓葬年代的确定,多以墓葬形制、随葬品组合、典型器物特征等加以综合分析判定。在M1 和M4 的发掘简报中,发掘者是通过对葬制葬俗、随葬品组合、器型特征等方面的综合分析,同时结合周边汉代墓葬的发掘材料,把M1 和M4 的年代推定为西汉晚期至东汉早期,M1 的年代晚于M4[3]。而M5、M6、M7 与M4相距较近,墓葬形制相同,均为长方形竖穴土坑墓,很可能是汉代的一个家族墓地。

M5 和M6 墓葬方向相同,随葬品组合均为釉陶鼎、盒、壶、瓿。M5 中所出鼎、盒、壶、瓿与江苏邗江胡场五号汉墓中所出同类器形制相同。在江苏邗江胡场五号汉墓发掘简报中,发掘者通过墓葬中出土的木牍遗文和漆笥中出土的植物遗存综合分析,将墓葬年代定为汉宣帝本始四年(公元前70年)夏[4]。据此笔者将M5 的年代推断为西汉晚期。与M5 相比,M6 中的鼎足已完全消失,壶的口部由直口外撇向喇叭形口发展。由此可见,M6的年代要晚于M5,其相对年代亦为西汉晚期。

M7 随葬品组合为釉陶壶、瓿、罐,不见鼎和盒,可见M7 的年代要晚于M5 和M6。而M7 中所出A 型壶、A 型双系罐与M4 中的同类器相近,但新出现了A、B 型硬陶罐和B 型釉陶壶。这三种新器型与南京湖熟汉代朱氏家族墓所出陶罐(M2︰1)、硬陶罐(M1︰5)、釉陶壶(M1︰2)[5]形制基本相同,同时M7 出土A 型壶、瓿、A 型罐、A 型双系罐与江苏仪征胥浦西汉墓M101(公元5年)所出同类器形制特征基本相同[6]。由此可见,笔者M7 的年代晚于M4;此外,M7 与M1 相比,除随葬品中有瓿外,其他器形特征如浅盘口B 型釉陶壶、圆鼓形器身B 型釉陶罐又明显早于M1 所出的同类器。综上所述,笔者推定M7 的年代晚于M4、早于M1,其相对年代可能为西汉末东汉初。

(二)分期

上文中笔者通过对比分析,基本确定了徐家村墓地此次发掘的5 座墓葬的年代。M8 虽残存部分底砖,但其与M1 相邻,墓砖大小与M1 所用相同,可见二者应为同一时期墓葬。据此,我们可将这6座墓葬按年代分为三期。

第一期,为西汉晚期,以M5、M6 为代表,主要随葬品器物组合为鼎、盒、壶、瓿等。年代稍早的M5 鼎足较矮,盒盖顶部为圜底,壶的口部为直口外撇。年代稍晚的M6 鼎足消失,壶的口部外撇较前期大,渐成喇叭形口。此时期,墓葬形制基本为竖穴土坑墓。

第二期,为西汉末期至东汉初期,以M4、M7为代表,主要随葬品器物组合为壶、双系罐、硬陶罐、灶等。该时期鼎、盒消失,双系罐出现,壶的口部多为喇叭形口,开始出现盘形口。较早阶段墓葬随葬品中仍有瓿的存在,而随着瓿消失,出现器身饰网格纹的深腹罐和器身饰梳篦纹或席纹的圆鼓腹罐。此外,铁器如剑、刀、削等开始出现,并逐渐增多。

第三期,为东汉早中期,以M1、M8 为代表,主要随葬品器物组合为壶、双系罐、硬陶罐、灶等。相比前一期,壶的口部多为盘形口,双系罐器身变长,并多为盘口,梳篦纹或席纹的圆鼓腹罐最大腹径上移。此时期,墓葬形制以砖室墓为主体。

(三)其他

徐家村墓地中出土的釉陶器,多数胎质坚硬,部分器形施水波纹、细密的方格纹、席纹、叶脉纹等,尤其是西汉末至东汉时期,出现了一些形体较大,胎质坚硬的高温釉陶器,应是传承自越文化印文硬陶。M5、M6 所出瓿,M7 出土的圆鼓腹罐(有的报告中将其称之为罍形罐)在无锡鸿山越国墓(DⅦM1︰1)[7]、浙江越墓(长兴鼻子山M1︰58)[8]中均有相似器型,M7、M1 出土的深腹罐和江南地区土墩墓中所出的印纹硬陶坛十分相近,如溧水宽广墩墓出土的印纹硬陶坛[9]、江宁陶吴土墩墓硬陶坛(K5︰1)[10]、句容下蜀中心山土墩墓硬陶坛(Q1︰2)[11]等器物,此类器物同样在无锡鸿山越墓、浙江越墓中亦能找到相近器形。此外M6 出土了一件铜鸟形器,此类器物该时期发现得极少,但在越文化时期发现较多,越人盛行以鸟为崇拜对象,如青铜鸠杖、鸟虫文、器钮上堆塑的飞鸟等均是其崇拜鸟的体现。由此可知,铜鸟形器可能是继承越文化鸟崇拜的文化因素。

总之,徐家村墓地发掘的墓葬虽然不多,但保存完整,出土随葬品组合、典型器物特征明显,为研究南京地区汉代墓葬分期提供了重要的实物资料。

(附记:本项目负责人马涛;勘探许志强负责,洛阳通地钻探服务有限公司协助;发掘整理人员杨平平、周梦圆、祝乃军、刘景岩、周平战、孔祥锁、祝湘博、王富国、马涛;器物修复蒋艳华;绘图董补顺;照相祝乃军。)

执 笔:王富国 马 涛