四川雅安高颐墓、阙文化遗产价值认知演变及再认识

黄 健,王方捷

(四川省文物考古研究院,四川 成都 610000)

高颐墓、阙,位于四川省雅安市姚桥镇,始建于东汉建安十四年(209年),是东汉时期益州太守高贯方①关于高颐阙主目前有较大争议,一说为高贯方一人两阙,另一说为高贯方及其弟高贯光一人一阙。本文采用刘喜海在《金石苑》中的观点,认为高颐东、西双阙均属高贯方一人。之墓地遗存。因墓前所立西阙雕刻精美、是汉代建筑与雕刻艺术的代表性作品而闻名海内。然而,在其近1 800年的建成史、250年的研究史及100年的保护史中,高颐阙并非一直是世人关注的重点,人们对其文物价值的认知经历了多次较大的转变。

文化遗产的价值认知决定了文物保护的方向,不同历史时期在文物价值观方面的不同都会引起我们对其保护对象认定、保护措施的改变。高颐墓、阙作为我国第一批全国重点文物保护单位,见证了我国文物保护的曲折历程。对其价值认知的梳理,一方面有助于我们总结过往文物保护思想的演变历程、文物保护工作的功过得失;另一方面也有助于我们在新的历史时期下重新建立对高颐墓、阙的价值认知,为下一步的保护与利用工作奠定思想基础。

1 高颐墓、阙的整体价值认知演变

1.1 高孝廉的纪念地

高颐墓、阙自东汉始,历代均将其视为古迹记录并纪念之。据现有文献资料记载,早在宋朝便已经出现了对高颐墓、阙的纪念设施,宋王象之《舆地胜纪》载:“在郡东北十五里,政和间邑令李玮以地有汉高孝廉碑易今碑”,并立景贤堂②乾隆《雅州府志·卷三 古迹》记载:“景贤堂,州治北十五里,宋严道知县李玮慕汉高颐父子孝廉之贤而立之。”。至清代,景贤堂毁于大火,后复修,名为孝廉祠。光绪年间又有徐姓军官手书“汉高孝廉故里”而纪念之。可见:此前乡人对高颐墓、阙的认识多集中在“高孝廉”处。清乾隆《雅州府志》及民国《雅安县志》(1928年成书出版)对高颐墓、阙记述落脚点也可证明此点(表1、表2)。

表1 清《雅州府志》中关于高颐墓的记载

表2 (续)

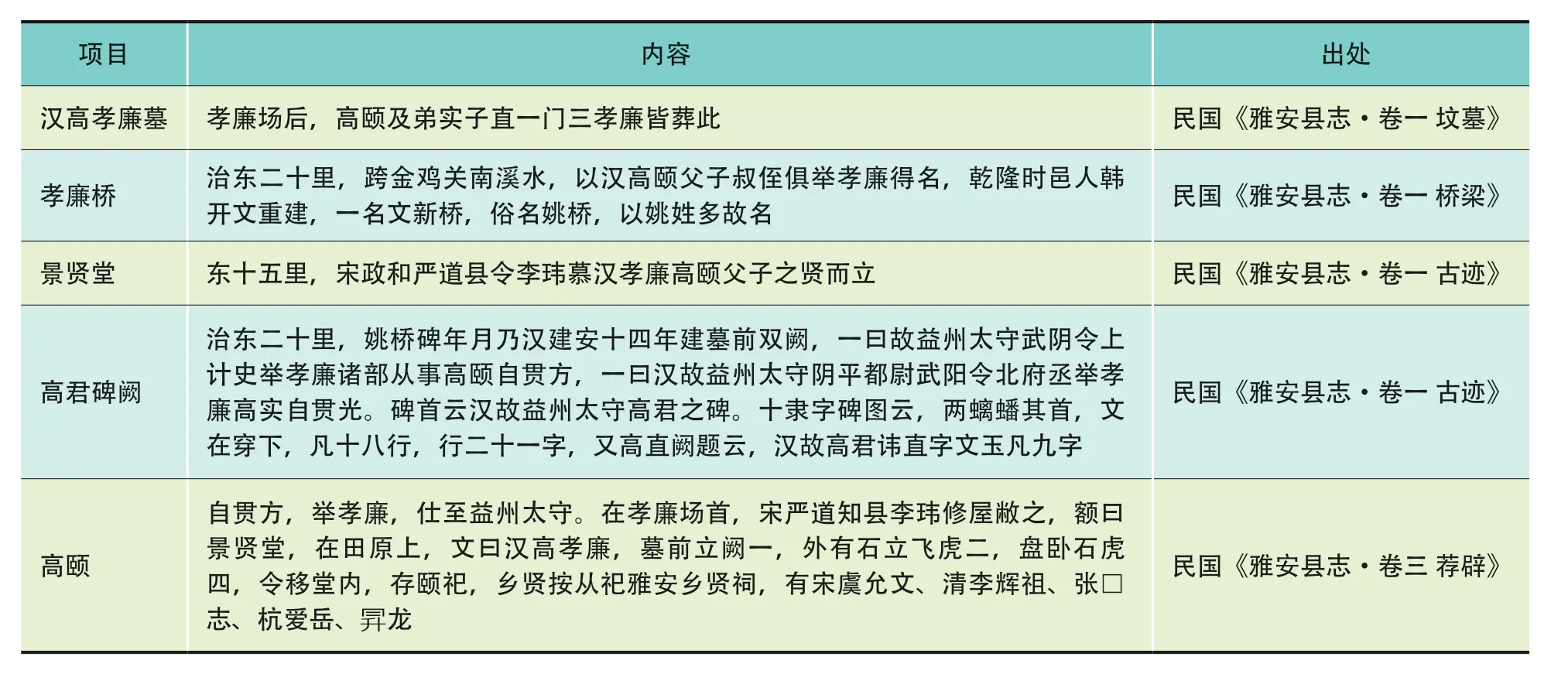

表2 民国《雅安县志》对高颐墓的记载

从上述记述中可看出如下5点:①民国前对高颐墓均是作为乡贤纪念地看待,代表了乡人对高颐一门三孝廉的敬仰,对高颐为官清正、亲善爱民的纪念;②清前并未将高颐阙作为单独的文物古迹看待,而将纪念高贯光的祠堂作为重点;③1928年高颐阙已从高颐墓的附属物被单独提升为文物古迹而记载之,但此时先人对碑、阙上的文字价值的重视远胜于其他部分;④民国时期县志中已开始将高颐墓周边相关石刻(包括墓阙、石兽、石碑)记入并详细描述;⑤孝廉桥、孝廉场的设置可看出民国前高孝廉在当地的文化影响力之大,高颐墓、阙在历代的纪念活动中从原来的古墓葬文物衍生出了桥梁、祠堂等相关的文化遗产,其影响范围已经从墓地本身发展至全镇,其内涵已经由单一的纪念性发展至内容丰富的文化性。

1.2 从高君颂碑到高颐阙

人们对高颐墓、阙的价值认知主要经过了2次大的转变,而引起这种转变的原因有2个重大事件。

一是清乾隆年间,李调元系统整理四川汉至宋的金石碑刻后成书的《蜀碑记补》③《李雨村先生年谱》中记述了李调元撰写《蜀碑记补》的时间为乾隆二十八年(1761年)至乾隆三十一年(1766年)之间。,将高颐阙东西两阙阙身碑铭录入书中并认为“两者皆颐之碑也”[3];清道光年间,刘喜海所著《金石苑》④根据《刘喜海年谱》记载:道光二十五年(1845年)至二十七年(1847年),刘喜海任四川按察使,应该是在此期间访高君颂碑及高颐阙。也将高君颂碑碑文及高颐阙东西阙铭收录其中[4]36-67(图1),并认为其中“贯光”之“光”为宋人伪刻,两阙实属高颐一人。

图1 《金石苑》载高君颂碑及东西阙身铭文(来源:文献[4]36-67)

通过这2次对高颐阙、高君颂碑系统地整理与考证,开启了此后对其金石学方面的研究⑤色伽兰在《中国西域考古记》中对《金石苑》的学术贡献的评价:“四川之石阙,乃沙畹君检阅省志及《金石苑》始知有之。”。晚清学者黄云鹄在探访高君颂碑后亲笔书刻“雅州孝廉故里有高君碑,海内金石家重之。”从吴庆坻《蕉廊脞录》中所记叙的关于高颐阙的相关文字亦可见清代名家对“访碑”的重视尤胜于访墓或者访阙:“雅州府城东二十里姚桥镇,有高孝廉祠,祀汉高君贯方、贯光兄弟。中为景贤堂,堂之侧高君碑在焉,完好,微有缺损。昔韩小亭观察泰华,始访获此碑于野,扶而植之。咸丰六年丙辰,何子贞编修视学来访碑,碑在榛莽中,属雅州知府张君、雅安知县王君建祠,移碑祠中,碑侧观察、编修皆有题识。余于己亥三月按试宁远,先经雅州,谒祠读碑,寻访高君阙。”[5]168-169

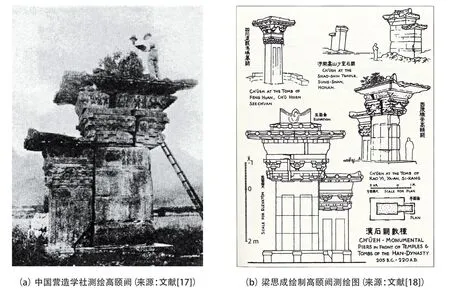

二是民国二十八年(1939年),以梁思成、刘敦桢为代表的中国营造学社对西南地区建筑的考察与研究工作,虽然此前也有一些国内外学者陆续通过摄影、游记等形式对高颐阙进行考察与记录,但营造学社对高颐阙的详细测绘、研究工作,无疑让高颐阙正式地、更广泛地走进了国人视野,并开始对高颐阙在建筑史上的价值有了重新的认知和评价。

这2个学术事件使高颐阙声名鹊起,人们对高颐墓、阙的价值认知的重心自此由“墓”转向“碑”而后转向“阙”,这种变化也可印证清代以后我国文物保护思想的转变轨迹⑥刘绯在《我国文化遗产认知的空间扩展历程》中指出:我国文化遗产的认知经历了从金石器物及其铭文到重要历史建筑、世界遗产、城市遗产4个阶段。。

2 从艺术价值到历史价值—高颐阙价值认知历程

高颐阙成为“高孝廉墓”的中心后,对阙的研究与保护逐渐展开和深入,以下从研究史与保护史2个方面剖析民国以后人们对高颐阙的价值认知变化。

2.1 研究史

民国时期是对高颐阙的访查与研究的高潮阶段,一方面由于此时中西方文化的激烈碰撞,大批外国学者来到中国探访文化遗产,同时西部地区(如新疆、四川、西藏等)文物保存类别多样、数量繁多、年代久远且研究者寥寥,是外国建筑家们的首选之地⑦色伽兰在其《中国西部考古记》中写道:“此次考古队原定之计划,系先考察四川一省之古物,缘川省之古物,世所鲜知。”;另一方面,则因抗战爆发后大量中国学者迁居云贵川等地,西部地区也成了国内学者的研究宝地。雅安作为茶马古道的起点,交通便利,自然成了众多学者的必经之地。不可忽略的是,由于摄影技术的广泛使用,许多珍贵的影像资料得以流传,这对于高颐阙的传播起到了很大的作用。这其中,对高颐阙研究影响较大的当属法国汉学家埃玛纽埃尔·爱德华·沙畹(Emmanuel-èdouard Chavannes)、德国建筑家恩斯特·柏施曼(Ernst Boerschmann)、法国考古学家维克多·色伽兰(Victor Segalen)、日本建筑家伊东忠太以及中国营造学社。

2.1.1 汉代石刻艺术作品的典范—艺术价值的重视

沙畹本人并未到过四川,他出版的关于高颐阙的资料实际上是法国军官亨利·阿隆(Henri d’ Ollone)在1907年访查高颐阙后拍摄记录下的⑧郑德坤先生在《四川古代文化史》中载:“1907年法人阿隆(D. Ollone)亲至雅安调查,其建筑及石刻之精巧遂为外人所注意。”(图2);但他确实是最早从艺术学角度讨论高颐阙,并将阙身的文字拓片出版的学者。沙畹高度关注高颐阙的艺术形象和造型特点,“这几座石阙与山东及河南的石阙差别很大,尤其是雅州府石阙的确定更为复杂。……两层斗向外突出,支撑着檐壁,檐壁上刻着土地神像。石阙前有两尊呈行走状的飞狮雕像”[6]27-28。他还将山东、河南与四川的石阙横向比较,意图寻找三者之间的共性与个性特征。最早认识到高颐阙建筑价值的是柏施曼,他在1906—1909年间穿越了中国14个省区,调查了大量的中国古建筑,并将他们拍摄出版,其中便有高颐阙。柏施曼不仅留下了高颐阙的照片,而且对它进行了详细的测绘工作,甚至是阙身上的斗与雕刻也被精细地绘制了下来(图3)。

图2 沙畹《华北考古记·第一卷》中所附高颐阙拓片(来源:文献[6]29-31)

图3 柏施曼拍摄及测绘高颐阙资料(来源:文献[7] 392,393)

柏施曼在其著作《中国建筑》中有如下表述:“必须从真正的汉朝历史古迹入手才能找寻到古老的私人坟墓的遗迹,从中可以欣赏到高超而又雄伟的墓葬艺术……这种成对出现的墓阙构成了墓地的入口。其浮雕中的形象和纹饰在艺术史上具有非凡的意义,对此已有众多的探讨,尤其是山东的墓阙……山东(嘉祥武氏墓阙)的艺术手法给人以严肃和厚重之感,四川(雅安高颐墓阙)则表现出轻盈且富于想象的特征。”[7]388-389

此时,柏施曼并未将高颐阙作为一种建筑看待,而看成是一种墓葬艺术的产物,其希望通过高颐阙寻找中国的墓葬文化,他讨论的重点仍然是高颐阙的艺术形象。虽然本次调查的影响范围未及色伽兰深远,但由于柏施曼后来作为营造学社的通信研究员直接参与了学社的研究工作,其研究成果无疑对梁、林等人编写中国古代建筑史起到了重要作用。

令高颐阙闻名海外的是色伽兰⑨郑德坤先生在《四川古代文化史》中载:“1914年,法人色伽兰(V. Segalen)等又至四川各地调查,于是华西汉代碑阙石兽著称全球。”。色伽兰在1914年实地调查高颐阙,留下了不少高颐阙的影像资料,从已出版的图像中我们可以看出他对高颐阙阙身雕刻细节的关注(图4)。色伽兰在考察四川诸阙后对高颐阙提出了高度评价:“设此次考古之行,不于雅州及芦山县见高颐及樊敏二氏之壮丽建物,吾人必将以为四川无一完全汉碑可觅也。”同时,在其撰写的《中国西部考古记》中也多次提及了高君颂碑及石兽:

图4 色伽兰拍摄的高颐阙(来源: 《色伽兰的中国考古摄影集》)

“高颐碑曾为阿隆氏所认识。其形状与其雕画皆尚完整。高2.78 m。碑上穿孔。有汉代体范最美之螭龙蟠绕其上。碑之方座,坚固简朴,有两长形动物环其两角。碑文因拓之数数,业已磨灭,但于载籍之中,可以见全文。

……

高颐阙之石兽,现尚保存,可以例想此外残缺不完石兽之状,如芦山樊敏碑附近稻田中之石兽是也。其身躯凸起。腰部特别高耸,为汉代雕刻石兽之特具体范。其组已碎断。然其头颈身躯,尚保有其不可否认之美观。”[8]9-10(图5、图6)

图5 色伽兰所拍高君颂碑(来源: 《色伽兰的中国考古摄影集》)

图6 色伽兰所拍石兽(来源: 《色伽兰的中国考古摄影集》)

他还关注于阙身及石碑上的书法艺术:“盖书法在碑阙之上,地位颇重,碑阙前面常有铭文,笔画之优美,行列之整齐,极为融合。”[8]12

从以上资料的表述中可以看出:色伽兰更关注于文物本身形态的完整性及其美观性,他对这些文物的定义为“上述之造像墓阙,全属墓外之艺术作品”[8]10,并在研究了四川诸阙后又发出了如下疑问—“今就所见诸建物全部研究之结果,提出一问题曰:汉时石刻如何发展耶?汉朝为强健战斗生气活泼之王朝,其艺术之特性亦同,即在造墓艺术中,从未稍露死丧之意”。

虽然我们无法判断色伽兰将阙视为“汉碑”还是建筑物的一种,但其将汉阙视为汉代石刻艺术的产物并作为研究材料是无疑的。

沙畹打破了清末前学者只注重高颐阙、碑文字而轻视无字之物的局限,开始关注阙身的雕刻图案;柏施曼开始研究高颐阙的建筑形式;色伽兰则更注重高颐阙、碑作为一种汉代石刻艺术作品的设计美感,从而开始思考汉代文化在中国文化中的独特性。可见:他们对高颐阙的价值认知的视野在逐步扩大,但无论是汉学家、建筑学家和考古学家,这个时期对高颐阙艺术价值的认知是远高于历史价值的。

2.1.2 “汉代建筑的佐证”—历史价值的关注

最早关注于高颐阙历史价值的是日本建筑学家伊东忠太,虽然其未曾实地探查过高颐阙,但他无疑是较早认识到高颐阙在中国建筑史中地位的学者:“天汉鸿业,彰彰于武氏祠,四川各地近出石阙与乐浪古坟所得。”[9]伊东忠太⑩1903年伊东忠太前往四川调查,但并未亲至高颐阙。在1925年陆续撰写《中国建筑史》汉代部分时,从宫室、陵墓、庙祠与道观、佛寺、碑碣及砖瓦、细部6个方面展开,但大多是以文献研究的方式,而作为实证者多为汉阙,这其中高颐阙与高君颂碑便是其论述汉代建筑的重要证据。 伊东忠太是这样描述高颐阙的:“与此相同的是雅安县北二十里处的高颐阙。现已认定是209年即东汉献帝建安十四年所建。檐下小壁上的画像鲜明可见,其样式与武侯祠、孝堂山祠相似,而且更为考究。斗与平杨的阙几乎完全一样……”

“幸亏有四川省的石阙遗例(见图1-40),二者对比多少可以做出一些解释。图1-39(1)和(2)大概是在柱顶放上大斗之形。”[10]65(图(2)即为高颐阙阙身斗)

此外,日本学者关野贞和常盘大定⑪关野贞与常盘大定并未到四川调查,《支那文化史迹》中所附高颐阙影像为他人拍摄。也通过影像资料对高颐阙有过研究(图7),他们在《支那文化史迹》中对高颐阙做了这样的描述:“据考证它是209年即汉献帝建安十四年建筑,屋檐下小壁上的画像仍鲜明地留存,其样式与武氏祠、孝堂山的画像相似,但比它们更精致。斗与平阳阙几乎相同。这些石阙反映的斗做法引人关注,体现汉代建筑样式,因此是重要的资料,必须得到重视。”[12]20

图7 《支那文化史迹》所附高颐阙影像(来源:文献[11])

日本学者对高颐阙的研究主要集中在高颐阙所代表的汉代建筑样式及汉代斗的做法。但他们并未对汉代建筑有一个系统的调查和研究,也未对高颐阙各构件进行详细的研究,因此也就无法评价高颐阙在汉代建筑史中的具体地位及其历史价值。

同时, 伊东忠太还研究了高君颂碑:“另外,碑的表面刻有四神及青龙、白虎、朱雀、玄武的,或四神中只刻朱雀、玄武的,还有头部之晕渐变成龙形的。四川省的高颐之碑为其中一例。”[10]63可见, 伊东忠太已经开始关注于石碑本身的装饰物,但其目的还是为了说明汉代建筑装饰形式⑫伊东忠太在其所著的《中国建筑史》中对为什么研究汉代碑碣做出了如下说明:“碑碣原本不该独立于建筑物之外,而应作为建筑的附属物进行观察才较为妥当。但因其形式颇富趣味,是研究建筑的重要资料。”。

1930年,作为美国传教士的葛维汉(D.C. Graham)在《教务杂志》上发表了《四川蛮子洞》(The Ancient Caves of Szechuan Province)[13]一文,文中多次提到了雅安高颐阙,并认为阙身的雕刻可以作为研究蛮子洞的重要基础。同时,他还分析了蛮子洞的2大重要构件—瓦当和斗,并以高颐阙的为例论述其斗形式。可见:葛维汉教授已经将考古类型学的研究方法运用到了高颐阙及其他汉代石刻的研究上,这是高颐阙作为一种横向证据参与其他类型文物研究的开始(图8)。

图8 葛维汉所绘高颐阙图像(来源:文献[13]440)

真正对高颐阙进行系统研究并做出准确评价的是中国营造学社。营造学社于1939年到达雅安考察四川汉阙。此前,营造学社根据日本文学博士滨田耕[14]及伊东忠太的《中国建筑史》中高颐阙的相关文字材料及影像资料做了一定的前期研究,鲍鼎、刘敦桢、梁思成先生于民国二十三年(1934年)发表了《汉代的建筑式样与装饰》系统阐述了汉代建筑特点与装饰形式,其中将“阙”作为一种专门的建筑类型进行阐述,并以高颐阙的相关建筑构件样式作为证据:

“雅安高颐阙的椽子至翼角成斜列状,椽的空当在石阙顶上看到的都很舒朗,至少在椽径两倍以上[15]11……高颐石阙的垂脊一部分也是用筒瓦,一部则为矩形切断面,其上覆以薄板,又于垂脊前部用类似鸱尾的装饰。都是讨论汉代脊饰绝好的证据。”[15]12

“汉代装饰中除前述二类文样外,尚留存少数立体雕刻:如霍去病石马和南阳宗资墓的天禄辟邪石兽,嵩山太室及曲阜鲁王墓的石人,四川高颐墓和山东武梁祠的石狮等制作都很古朴。最好的例如高颐墓石狮,昂首挺胸,后部微微仰起,完全是一种力的表示。现在南京附近六朝诸墓的石兽均系由此蜕化。”[15]26

由于此时营造学社并未对高颐阙做过现场勘察和测绘工作,所以对它的讨论只能停留在形式层面,但已经形成了一种比日本学者更为深入的研究汉代建筑样式的方法,并将其作为一种纵向证据放在整个中国建筑史中加以比较,以寻找汉代建筑对后世建筑发展的影响。

在营造学社对四川汉阙及崖墓实地调查后,结合之前已探访的山东、河南诸阙,专家们形成了对汉代建筑的一个较为全面的信息框架,而由此对高颐阙做出了如下评价:“(汉阙)其中以四川雅安高颐阙的形制和雕刻最为精美,是汉代墓阙的典型作品。”[16]54(图9、图10)

图9 中国营造学社测绘高颐阙及梁思成绘制的高颐阙测绘图

图10 刘敦桢绘制的高颐阙测绘图(文献[16]56-57)

为此,刘敦桢先生专门发文,对高颐阙、石兽及碑做了一个较为全面和详细的阐述。他将高颐阙按照阙基、阙身、斗、阙顶4个部分拆解分析其构造形式,同时将子阙与母阙在建筑手法上进行对比,进一步论证汉代建筑特点。特别是对于母阙斗层的描述,对每一层、每一面的斗均从构造特征上做了深入分析,并与宋代斗形式、四川其他汉阙斗形式相比较。分析之深入,前人未有之:“母阙阙身与阙顶间,施雕刻四层。第一层刻栌斗及枋三层,纵横相压,正、背二面中央,琢饕餮,四隅则镌力神各一。第二层以端挑出,其上于正、背面各置斗三朵,侧面二朵。除正、背面中央一朵为正规外,余皆曲。正规之卷杀,略尽弧线,其下垫以极薄之替木一层,足证宋式之斗口跳,早已胎息于汉代矣。之两端,各施散斗一具;中央伸出头,与川省诸阙一致。其上再置一枋,至角部十字出头。第三层石甚薄。第四层石向外斜出,表面雕刻人物,颇错落有致。”[19]

至此,高颐阙作为一种独立的建筑类型,成了我们研究汉代建筑的重要遗存。值得一提的是,20年以后,曾经跟随刘敦桢、梁思成先生对四川汉阙做过测绘的陈明达先生在《文物》杂志上发表了《汉代的石阙》[20]一文,文章详细罗列了中国23个汉阙,并认为“(高颐)西阙是四川诸阙中保存最完整、雕刻最精致的一阙”。同时,这篇文章又对汉阙有了新的思考:①将阙作为宫殿居室或神道的起点看待,并开始研究阙、兽、墓等的总体布局特征,这就摆脱了以“阙”为中心的认知方式;②以高颐阙为例推测汉代木结构阙的结构形式,并认为这是与汉代明器截然不同的大型建筑的结构形式。

总之,中国营造学社对高颐阙的调查与研究,使人们对高颐阙的认知从一件艺术作品转变为一个汉代建筑的史料遗存,且正是由于高颐阙在汉代建筑史中的重要地位,在其半个多世纪的保护过程中,一度成为文保工作的重心。

2.2 保护史

2.2.1 保护内容与级别的逐步扩展与加强

第一个提出对高颐阙进行保护的官方文件应当是梁思成先生在1949年主编的《全国重要文物建筑简目》[21](以下简称《简目》),这份《简目》为解放战争时期重要文物的保护起到了至关重要的作用。《简目》共收录22个省市的重要文物建筑465处,其中所含四川及西康省⑬西康省:1939—1955年设立的中国西南部省份,位于现四川省与西藏自治区之间,管辖区域包括现四川省甘孜州、凉山州、攀枝花市、雅安市及西藏自治区昌都市、林芝市等地。1939—1949年其省会设置于现康定市,1949—1955年省会设置于现雅安市。文物共61处。61处文物中共有阙11处,而高颐阙被梁思成列为这11处阙中重要程度最高者。

此后,刚成立的四川省文物管理委员会在2次四川文物调查工作基础上,于1954年编制了内部参考材料《四川省第一批文物保护名单》⑭《四川省第一批文物保护名单》,1954年,四川省档案馆·建川124-1-424。,同时,由于1956年国务院提出了文物普查与评定、公布文物保护单位两大任务,四川省文化局于1956年8月4日制定了“四川省第一批历史及革命文物保护单位”名单并正式公布。高颐阙作为雅安唯一的文物列入其中。但这3份名单仅将高颐阙作为保护对象,与之相关的墓、石兽、碑等均未受到重视。

直至1961年评定第一批全国重点文物保护单位时,“墓、阙、兽、碑”才作为一个完整的系统成了保护对象,并区别于一同列入的“平阳府君阙”和“沈府君阙”,以“高颐墓阙及石刻”命名,凸显了高颐墓、阙的独特价值。

2.2.2 “修旧如旧”的修复工程

高颐阙的保护实践始于民国二十九年(1940年),即营造学社对高颐阙调查测绘的第二年,西康省修建了高颐阙西阙的保护亭。中华人民共和国成立后的30年间,除1955年雅安县拨专款修建保护亭及栏杆外(图11),相关部门对高颐阙本体均未做较大的保护工程。究其原因主要有2点:①石刻相关文物⑮第1~3批全国重点文物保护单位将“阙”归类为“石刻及其他”。在当时并未认为是一种亟待拯救的文物类型,在“重点发掘、重点保护”的方针下,有限的文物保护经费只能用于修复一些损毁更为严重的木构建筑或墓葬文物。②技术人员有限。当时负责四川省文物保护的专业机构“四川省文物管理委员会”的多数专业技术人员在1959年后被下放农村,剩下为数不多的技术人员无法承担起四川大量文物的修复与保护工作。因此在1983年前高颐阙西阙基本保持着民国时期的状态:主阙斗层开裂严重,裂缝达22 cm;由于基础不均匀沉降使子母阙已分离,主阙向东倾斜2.14°,子阙向西倾斜1.26°;阙檐部分残损断落[22]65。而这种状态并非文保工作者有意保存现状而为之。

图11 50年代高颐阙西阙保护亭及高君颂碑影像资料(来源:四川省文物管理委员会拍摄,四川省文物考古研究院信息中心提供)

1983年,为防止高颐阙西阙出现倒塌等危险,四川省文物管理委员会的曹丹、曾中懋等对其进行了抢救性修复加固工程。工程采用落架维修的形式,在基础加固后分层复原复位,并同时对残缺的阙檐进行修补。我们可以从阙檐的修复技术窥探当时的文物保护思想:“阙顶檐盖右后部,残缺一块130 cm×64 cm,约1/3的部位,则按其形状新补一块,按原貌仿制雕刻,以做旧的法则,又由于它出于阙盖的悬空处,为了达到其牢固性,设计使用挂锚、负重锚和夹板锚的综合办法并处理封闭,同时按石质的色调做旧复原。”[22]67(图12)

图12 1983年高颐阙西阙修复前后照片(来源:文献[23])

可以看出:这个时期在高颐阙的修复方面秉持的是梁思成先生“修旧如旧”的原则,即尽可能地恢复文物原状而非保存现状。而这种风格式修复方式的背后代表的是这个时期文物工作者对高颐阙作为汉代建筑遗存的历史价值的重视:“在枋头上阴刻着13 cm×13 cm汉隶阴刻铭文‘汉故益州太守阴平都尉武阳令北府丞举孝廉高君自贯方’,其中除贯方二字多剥蚀外,余均保存完好,它是我国研究书法艺术极为珍贵的实物资料之一。更为重要的是,在阙檐的下部,斗层之上部的檐额的四周,均有浅浮雕,刻的题材诸如神话故事、贵胄出游、珍禽异兽、人物花草等。这些雕刻的技艺水平都是很高的,真是神情并茂,人物栩栩如生。禽兽则表现其千姿百态,奔走飞跃,姿态各异而自然。从这些雕刻中可以看到我们汉代雕刻艺术家们的高超艺术水平,给我们留下了极为珍贵的文化遗产,它又是古代建筑的宝贵资料,从石质建筑来说,它的格调浑厚而朴实。无论它的基座、柱、斗、枋、额、椽、檐和顶的各部,其比例极为匀称、规整、配置又极适宜、协调而又美观,充分显现出我国东汉时期的雕刻艺术和建筑设计艺术的古雅朴实风格。”[22]64-65

除了修复高颐阙西阙,本次工程为了加强对高颐阙及石刻的管理,围绕两阙四周修建了围墙及大门,还修建了碑廊、景贤堂等保护设施。虽然对这些文物起到了很好的保护与管理作用,但这种做法却也将高颐墓与高颐阙在空间格局上完全割裂。同时,由于墓园内石兽经过多次移动已无法判断他们的历史位置,而在展示时未详细考证其与墓、阙的空间关系,便导致二兽长期处在阙与墓之间,墓园的大门便开向了北侧即朝向高颐墓的方向,这就在很大程度上破坏了高颐墓、阙的整体布局,使公众和研究者对汉代墓葬制度的理解和研究产生了误读,甚至有学者提出了高颐墓为伪冢的错误观点⑯赵彤在《四川省雅安高颐阙考释》中对高颐墓的真假问题专门做出了解释,并通过实证证明现高颐墓为汉代真墓。。

同时,高孝廉祠自宋代始建后经历代多次修缮、重建,至民国时已经成为人们纪念高孝廉的重要场地,但民国以后因年久失修,祠堂逐渐坍圮废弃,其原址现已成为姚桥小学所在地。而高颐墓也因常年处在耕地中无任何防护措施,其封土也已损毁大半,仅存一小土堆与明立墓碑。究其原因,还是因为民国以后对高颐墓、阙的价值认知只是围绕“阙”展开,对高颐墓、碑、阙、兽的关系并不重视,即忽略了高颐墓整体群落的历史价值。

2.2.3 保护规划对墓、阙总体价值的升华

2001年,雅安市人民政府开始意识到现有大门、围墙对高颐墓、阙整体格局的严重影响,特向财政部申请拆除围墙、重建阙园大门的工程经费。但这种情况一直未有改观,直至2007年,雅安市文物管理所启动了高颐墓、阙保护规划的编制工作,由河北省古代建筑保护研究所编制的《四川省雅安市高颐墓阙文物保护规划》(以下简称《规划》)第一次将高颐墓阙的布局列为保护对象,同时在文物价值评估前对其总体价值进行了评估:“雅安高颐墓阙作为四川诸阙的典型之一,以其双阙、碑、墓及石兽,成为较有系统的一组,在我国已知的汉代石构建筑中保存最为完好、雕刻最为精美,是研究汉代建筑艺术、造型艺术、雕刻艺术、书法艺术、墓葬制度、职官制度等的珍贵文物,是我国地面文物古迹的精华之一。”

应该说,对高颐墓阙的总体价值评估是对高颐墓、阙在近一个世纪的研究和保护历程的一次深刻总结,且改变了以往重阙而轻墓、只注重单体不注重群体的保护观念,对高颐墓、阙的文物价值有了一个重新的认识及提升,对其后10年的保护工作起到了很好的指导作用。这是高颐墓、阙文物保护工作的一次重要突破。其背后,一方面有赖于我国文物保护理念的提升,特别是2000年编制的《中国文物古迹保护准则》将保护规划作为文物保护工作的重要程序;另一方面也得益于地方文物保护工作的不断加强。

在《规划》的指导下,2013年由四川省文物考古研究院编制的《四川雅安高颐墓阙环境整治方案》落地实施,本次工程拆除了高颐阙周边的民居、不当的保护设施(如围墙、大门、景贤堂等)外,复原了阙前石兽的大致位置,并且对高颐阙至高颐墓的神道进行了强化展示。目前从高颐阙至墓之间的视线通廊已经打开(图13),墓阙周边的文物环境也从原来的民居环绕变成了开阔的市民广场(图14),对高颐墓、阙的总体格局及文物环境的保护与展示起到了极大的促进作用(图15)。

图13 高颐墓、阙现状航拍鸟瞰图

图14 高颐阙园文化广场航拍鸟瞰图(作者自摄)

图15 高颐阙园现状航拍俯视图(作者自摄)

3 汉代文化的纪念地—高颐墓、阙价值再认识

文物保护的最初目的在于保存这些历史文物,因为文物是我们寻找历史的线索,也是证明我们历史的佐证。高颐墓、阙在将近80年的保存过程中,幸赖地方政府与各界人士的不懈努力,文物本体不仅未受太多损害,且文物环境也日趋良好。因此,可以说我们基本完成了“保存历史”的任务,但保存历史只是我们文物保护的基本工作,中华文化生生不息、世代相传的原因不仅是依靠不断摘录前人篇章、保存前人遗物,更重要的是延续其背后所代表的文化传统。

因此,在新的历史时期下,对高颐阙的价值进行一个新的认识势在必行,在文物保护新方针的指导下,如何将高颐阙所体现的文化价值解析出来,将这种文化价值阐释与展示给公众,并在此基础上唤起遗产地居民对这种文化的记忆力、认同感与传承自觉性,应该是未来高颐墓、阙文物保护工作的应有之义。

如前文所述,高颐墓、阙在近2 000年的岁月更迭中,人们对其价值认知经历了2次大的转变,同时他本身的价值内涵也在不断丰富,从最初的一个汉代高官墓葬,演变成为“高孝廉故里”的纪念地,衍生出了孝廉桥、景贤堂等纪念性建筑,还有历代名家访墓阙留下的书法石刻;文物的影响空间从墓地扩展到了整个“孝廉场”(今姚桥镇);文物价值的时间线从汉代扩展至清代,甚至是民国。因此,从这个意义上说,不能将如今的高颐墓、阙看成是东汉这个时间点的产物,对其纪念与保护已经成为一种文化现象,这种文化现象影响至今。鸟居龙藏在其所著的《西南中国行纪》中也提到了这一点:“在堂内片刻徘徊,缅怀汉代风物,出祠堂后行过前面的桥梁之际,见桥旁立有石碑,上刻着‘汉高孝廉之故里’。汉人言此地为该人居住之遗迹。来到这里后,颇怀念起中国往昔之风貌,尤其看到既留下汉代循吏人家的遗迹,亦见立有颂扬其人之德的石碑。在此之际,不由得感受到中国人是何等之高雅深邃。此外,在这些遗迹看,亦可肯定这里从古代就受到汉文化的影响。”[24]433

可见,对一位人类学家来说,在高孝廉故里感受到的并非是汉代石刻的壮美,也非汉代建筑之价值,而是整个遗产地积淀深厚的汉文化氛围。这种氛围是由桥、石碑、汉阙、祠堂等汉代及后世纪念遗存共同营造的。虽然鸟居龙藏所说的汉文化是一个更大的视角下讨论的“汉人文化”,但高颐墓、阙所反映的“汉代文化”在鸟居龙藏眼中无疑是汉文化的代表。

高颐阙的文化内涵包含了中国自汉代形成并一直尊崇的、以孝廉为美的“孝廉文化”,对先贤设祠、立碑、祭祀的“礼制文化”,在雅安地区的历代城市建设中追求汉代建筑形制特征、汉代装饰艺术的“建筑文化”。在孝廉文化、礼制文化、建筑文化共同加持下,高颐墓、阙已经成为中国汉代文化的纪念地之一,这是雅安地区的文化源泉。

4 结束语

高颐墓、阙在近2 000年的建成史中,其文物价值认知经历了从整体到单体再到整体的视角转变,高颐阙自民国后也经历了从艺术价值到历史价值的认知演变,这反映了先人对高颐墓、阙价值认知的不断深入,也见证了中国文物保护思想逐步演进的过程。价值观的转变又影响了具体的文化遗产保护工作的进行。这种转变一方面由于遗产的复杂性;另一方面又来源于文物保护工作者在进行价值判定时的局限性,在中国文化遗产保护史中具有典型性。

遗产的复杂性主要表现在4个方面:①遗产构成的多样性,遗产同时包含了古墓葬、古建筑、石刻等可移动文物及不可移动文物;②遗产时间的扩展性,不仅包含建成年代的文物本体,还包括后世不断增加的纪念性附属文物;③遗产空间边界的不确定性,遗产环境从乡村变化为城市空间,遗产分布从多点分布变化为集中保存;④价值内涵的丰富性,既有反映建成年代的相关信息,又有反映建成后发展史的相关信息,同时又存在较长时期的研究史的相关内容。

而我们对遗产价值的认知又受到时代、专业、视角的局限,在进行价值评估时易出现以下4个问题:①缺乏历史性,在某一特定历史时间(往往是遗产的建成年代或某一重大事件的发生时间)下进行遗产的价值判定,而忽略了遗产的生长背景、发展史、保护史;②缺乏全面性,单一专业的介入突出了遗产在某一方面的特殊价值,而易弱化对其总体价值或其他方面价值的认识;③缺乏维度性,历史、艺术、科学价值的分类方式是对一处遗产多个方面的价值剖析方法,而缺少对该遗产在不同空间维度下的价值观察;④缺乏关联性,价值判定时局限于现有遗产地所在范围,而忽略该遗产与该地域范围内或更大范围的现存或消失的其他遗产的关联性。

因此,在新的文物保护方针下文物保护工作者在进行遗产价值判定时,应努力摆脱视角和专业局限性,在不同的空间维度下,多专业、多角度、全历史时期下讨论文化遗产价值,并着重加强对遗产时空关联性价值的探讨,使我们对文化遗产的认识和保护从关注艺术、历史价值转变为重视社会、文化价值,从单一化转变为多元化,遗产空间从孤岛型转变为多点型、廊道型或片域型,并逐渐与城市空间融合,进而达到让文物“活”起来的目的。

——兼论《孟子》升经问题