大型沉船考古资产整理的探索

——以“南海I号”沉船为例

肖达顺

(1.广东省文物考古研究院,广东 广州 510080;2.南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海),广东 珠海 519000)

2018年“南海I号”的发掘工作为提取船舱内船货文物,仅该年度出土文物数量就达10余万件,以瓷器为主,包括部分金器、银器、铜器、铁器、铅锡等金属器,以及竹木漆器、药材、食物等有机物和其他材质遗物。2019年上半年又进行了紧张的提取清理工作,除个别因凝结物粘结或对纵隔板支撑等需要外,船舱内船货基本清理提取完毕,所有隔舱底板均已暴露。至此,“南海I号”保护发掘工作已完成,下一阶段发掘工作应转向沉船外侧包裹淤泥的清理及其实时支护保护处理等工作。

就目前发掘情况看,沉船上部建筑和部分船板受损,甲板及以上大部分缺失,甲板以下保存较好。船体残存结构基本清晰,左右舷板、水线甲板、肘骨板、隔舱板、舱内垫板、舵承孔及固定隔舱板的舱壁扶强材等船体结构比较明了,船桅夹、抱面梁、甲板、船壳板、底板和纵隔板多已显露,船板搭接等部分造船工艺比较明确。沉船的木船体残长约22.1 m,船体保存最大船宽为9.35 m,已知船舱内最深处为2.8 m,分布轮廓面积约179.15 m2,共有14道横向隔舱壁板,分15个船舱。船体中上部使用多重木板对接或搭接结构及榫卯嵌合、铁钉和木钉等铆合固定的工艺技术,两舷上部及船壳板多为三重板结构。沉船船型宽扁,船艏平头微起翘,两侧船舷略弧曲,艏艉部弧收,具有一定的型深,沉船是长宽比例小、安全系数高、耐波性好、装货量大的短肥型船型,属于我国古代3大船型的“福船”类型。

据2019年全国“十大考古新发现”汇报公布的文物数据来看,出土(水)文物总数超过18万件,其中包括各类金、银、铜、铁、铅、锡等金属器,竹木漆器、人类骨骼、海洋生物和其他陆生动植物等遗存,以及朱砂、玻璃等其他材料标本。其中尤以铁器、瓷器为大宗。沉船瓷器囊括了当时大多数外销瓷窑址的产品,包括产自江西、福建、广东和浙江等省的陶瓷产品。主要器形则包括壶、瓶、罐、碗、盘、碟、钵、粉盒、炉等。“南海I号”的其中一个重要成果是船上铁器在贸易品中比重甚高,总质量超过了130 t。从船体到船货都是非常重要的水下文化遗产(图1)。

图1 2015年“南海I号”各船舱露出满满的各类船货(来源:广东省文物考古研究院)

虽然考古队已完成主体文物遗存的提取清理,但除下一阶段的发掘和支护保护工作外,“南海I号”将面临沉船本体及巨量文物标本的考古资产整理、撰文发表以及为日后保护和展示工作,这涉及未来考古发掘报告编写出版的效率和质量以及这批水下文化遗产的保护利用,故考古整理工作非常重要且迫在眉睫。然而,从水下考古发现、发掘工作到整体打捞,再到博物馆内全面保护发掘,“南海I号”发现、发掘历程之复杂,工作之繁杂,涉及合作单位之多,是国内外其他考古项目不可比拟的。因此,像“南海I号”这样大型的沉船考古项目,这么大批量的水下文化遗产,在其全面保护发掘工作进入最后阶段之时所面临的全面系统地考古整理亟待认真思考和准备。

1 整理的目的和目标

作为世界明星级项目, 耗费巨资,长达30余年,“南海I号”整体打捞和全面保护发掘一直吸引着世界的目光,虽其代表着中国水下考古最高水平,但考古队并未懈怠。当发掘工作进入到最后阶段时,“南海I号”的考古整理工作更需要明确整体打捞的目的与目标。在“南海I号”整体打捞方案制订、确定及后来的执行过程中,我们就确定了当时工作追求的目的和目标,以便更能保证其“原始性”“真实性”和“完整性”,使保护、发掘和展示利用更加有效和全面①内容来自2012年整体打捞内部总结文件《“南海I号”技术总结》。。

“南海I号”的考古发掘、保护、展示等工作是一项长期、系统、艰巨的工程项目,需多学科、多单位的通力合作。为顺利开展“南海I号”的考古发掘及整体保护,也正是由于“南海I号”沉船保护项目的特殊性和工作的重要性、艰巨性,国家文物局成立专门的工作领导小组,由国家水下文化遗产保护中心牵头,指导、协调和保障该项工作的顺利开展,经多方努力,进行充分预研究和各种方案的对比评估研究后,最终确定并制订了“南海I号”保护发掘方案。随后即通过发掘平台的搭建,架设灯阵,运输轨道安装,架设天车完成发掘传送系统,建造搭载近景平面摄影、摄像以及激光三维扫描系统的影像平台等,完成发掘前准备工作。2013年年底,“南海I号”的全面保护发掘工作正式启动。整体打捞成功并把5 500 t钢沉箱拉移进水晶宫后,在国家和广东地方各级领导的支持下,考古队一直坚持和继续着“南海I号”保护发掘工作,包括前期试掘到全面保护发掘方案的制订与实施,再到现在发掘工作临近尾声,近年的工作成果都在实现着当时的目的与目标。

如何进一步贯彻和实现整体打捞,充分体现“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的精神,贴近世界文化遗产保护公约提出的“原始性”“真实性”和“完整性”要求,提取保护更加完整、更加全面的文物标本及其信息,不断完善持续的发掘研究,更好地掌握发掘、研究、保护工作的主动权,做好“南海I号”保护发掘工作,为将来保护和展示提供必要的水下文化遗产本体及其信息和学术支撑,既是当前沉船考古整理工作的基本目的和目标,也是必须正视和思考的问题。

在 “南海I号”保护发掘工作开展初期,前国家文物局副局长童明康就提出“代表中国3个最高水平”的工作要求,即“考古发掘、文物保护和展示展览3个方面的最高水平”。这3个“最高水平”既是我们的基本要求,也是我们的目标。考古发掘水平一定程度上制约了考古整理工作,但是,考古整理又是考古发掘水平很好的检验和修正补充,也决定了考古报告及文物保护和展示展览水平。童明康还曾指出:应高度重视室内整理工作。室内整理是考古工作的一个重要环节,也是影响考古报告质量的重要因素[1]。

考古报告是考古整理的直接目的和目标,考古报告目的、目标、要求与形式,又决定考古整理的工作方向、高度和水平。《田野考古工作规程》指出:考古报告必须客观、真实、全面、系统,《水下考古工作规程》还要求准确、科学②内容来自《田野考古工作规程》第七章“发掘成果刊布”第二十三条;《水下考古工作规程》 第六章“考古资料刊布”第二十四条。。客观、真实、准确、全面、科学和系统,应该都是“南海I号”发掘报告的基本要求,也是最终考古整理的基本要求和目标。“南海I号”保护发掘和考古整理现场具备这样的条件,故这也是我们应尽的义务。同时,我们也有更高的目标,就是为将来的文物保护和展示展览提供必要的、充分的文化遗产信息和学术研究支撑。再者,“南海I号”从整体打捞到博物馆内的全面保护发掘模式,一直为国内外考古界同行所称道,考古整理阶段也应该继续构建新阶段所应有的大型沉船考古整理范式。最后,自身水下考古与田野考古、沉船考古、科技考古和实验室考古等的多重特性,决定着“南海I号”考古整理阶段除了对自身遗存及文化研究外,对考古学不同学科方向之间的交流,不同发掘环境中不同考古理念、发掘方式和方法上的应用交流,都应该有全新的总结和贡献。

考古报告只是直接且基础的目标,我们的最终目标是从学科建设、学术研究和历史复原重建,最后上升到对一般历史规律的高度总结。在客观、真实、准确、全面、科学和系统提取和报道“南海I号”所有物质文化信息后,我们须从物质上升到社会进而到精神世界。然而,没有一定的学术高度和学术视野支撑,对面前的文化遗产信息的提取就难以做到准确、全面、科学和系统。“南海I号”的发掘模式和多重特性,为考古学学科提供怎样一个自身进步反思的模板?在田野考古发掘方法、技术和理念方面,对沉船文化堆积以及考古层位学和类型学的运用实践又有怎样的新内容?“南海I号”沉船物质文化反映了怎样的海洋文化生态,船上的日常生活又如何?金属、陶瓷和有机物等各种材质的船货或船上用品、个人用品又是如何反映当时南宋王朝海洋贸易活动背后的生产、运输、贸易和销售使用过程等,所有这些问题也是我们的目的与目标。

2 整理对象的内涵与外延

2015年杜金鹏先生在《论考古资产保护》中阐述:“考古资产”是指考古活动中针对并揭示和产生的科学文化元素的集合体,主要包括考古资源、考古资料和考古史料3大类[2]59。当年由38家政府机构及研究单位的近50位学者参加的“考古资产保护利用盘龙城论坛”已有相当的共识[3-4]。

“考古资产”的概念既是对考古活动的充分概括,也是考古学学科发展的必然需要,对于明确“南海I号”沉船考古整理对象的内涵与外延有很大的指导意义。“南海I号”30余年以来考古活动所获得的文化遗存、相关记录信息以及一路以来的考古过程,都是“南海I号”的考古资产,也是本文所提倡的广义的考古整理对象。只有这个广义的整理对象才能保证一直以来所提倡的真实性和完整性理念,才能最大限度地为考古学学科发展作出应有的贡献。“南海I号”沉船在全球所有沉船考古中遗存信息保存最为完整、时代最早、体量最大,考古历程也最长久,参与部门单位及人员更繁杂,因而其“考古资产”的内涵也最为丰富、最具代表性。

“南海I号”考古整理对象,首先是前文介绍的包括沉船本体和出土(水) 文物在内的、总数超过18万件的船货以及相关自然遗存,文化遗产信息载体就是所说的“考古资源”,当务之急是当前考古整理的基本内涵。然而“考古资源”是客观存在的、不会说话的文化遗产信息载体,对学界和公众公布的信息也是经过考古专业工作者提取表达出来的信息,即“考古资料”,因此“考古资源”内涵的表达就会存在局限甚至偏差。因而,对相关“考古史料”的研究自省和公开发布讨论就更有意义。笔者认为这其实就是“考古资源”内涵的外延。况且,“南海I号”自发现到整体打捞再到全面保护发掘,本身就是一个非常值得研究、纪念的考古活动,其30余年考古历程也是我国水下考古起步发展和成长壮大的历程,是中国考古学学科发展一个重要过程。从国家到地方,从俞伟超先生到现在刚参加“南海I号”保护发掘现场工作的新人,风雨30年,有多少辉煌成就、多少值得称颂的经验和总结,又有多少遗憾与不足,还有多少未竟之大业尚待我们继续戮力前行—这也是“南海I号”文化遗产重要组成部分,非常需要做好认真整理总结。

除杜金鹏先生外,学界其他先生对于考古资料和史料研究的发布都早有提倡,也早有实践。如抗日战争前安阳殷墟宫殿区考古发掘的原始记录,收存在台北历史语言研究所,石璋如先生根据这些资料,整理发表了《殷墟建筑遗存》,成为研究殷墟宫殿建筑最权威的科学资料。而那些原始记录仍具有极高的科学价值[2]64。

学界多位先生也表达过对这些考古资料和史料研究的关切。赵辉就曾强调考古报告应当尽可能多且系统地报告这些内容,其中还应包括获得上述资料、信息的技术方法[1]。严文明要求将发掘过程、认识过程、发掘中采取的对策、发掘得失都做介绍,这对我们今后的交流经验、提高田野考古发掘水平都是非常有意义的[1]。刘绪以《横岭山》报告为例,认为:为了使读者准确地把握和理解报告的文字表述,作者可在适当的地方作专门说明[5]。

因此,“南海I号”考古资料和考古史料的整理也是下一步考古整理的重要内容,这既是对文化遗产保护完整性负责,也是对中国考古学学科发展建设负责,更是对“南海I号”整体打捞伟大创举初心的正确回应。

3 整理的思路和方法

考古资源大家都有共识,“南海I号”沉船本体、所有出土(水)遗物及相关自然遗存,在此不必多言。考古资料和考古史料的具体内容杜金鹏已有清楚阐述,但二者对于“南海I号”的整理对象如何具体化、细化到操作层面,仍是亟须正视和面临的问题。

客观、真实、准确、全面、科学和系统地整理大型沉船考古资产,任务艰巨而庞杂,且有轻重缓急,如何落到实处需要确定具体整理思路和方法。

沉船的考古资源自然是最为重要和紧迫的整理对象。在“南海I号”巨大的沉船本体和18万多件庞杂的出土遗物中,每天船体等脆弱文物保护工作已艰巨繁重,加之还要将巨量的瓷器、铁器等从有限的博物馆空间里进行有序脱盐处理,晾干临时库房暂存,再提出开展清点、拼对、描述等初步整理工作的轮转,难度非常大,更不用说进一步地深入整理研究。同时,从多年的考古工作,到近几年博物馆内全面保护工作,相关的考古资料都是对客观遗存的实时记录,整个整理过程也是必不可少,必须与考古资源的整理同时进行。而考古史料是重要辅助资料,虽然没有那么紧迫,但也须安排专门人员负责信息资源的收集整理。

其一,对于考古资源和考古资料的整理,考古学界已有相当成熟的操作规范。但是每个田野考古项目必有其特殊性和具体问题,“南海I号”沉船项目本身的特殊性、多重性、复杂性更需要制定一些具体的整理要求和标准。

作为水下考古和田野考古工作的交叉项目,提到考古发掘就必要先提到作为行业操作规范的《田野考古工作规程》和《水下考古工作规程》(征求意见稿),它们对发掘后的考古整理都有较详细的操作指导。

这2个《规程》对于考古整理的操作可总结为:发掘记录的整理→建立资料库和电子数据库→运用地层学、类型学方法整理分析考古资料。然而 2个《规程》 的操作都是很直接、很基础、很具体的,并没有指出为什么要这么做,这么做将会获得什么信息,解决什么问题。这时,我们需要一个清晰的思路,需要知其然也需要知其所以然,一方面要获取人类行为到考古遗存之间的必然因果关系;另一方面探索遗存内在联系和规律的信息[6]。

全面、科学、系统地获取这些信息的表现是资料库和数据库,而“南海I号”的巨量数据的要求,使这项工作显得尤其紧迫和重要。但考古资料库和数据库不是资料的堆砌,不是单纯的数的集合,而应该最起码达到赵辉强调的“相关性、可检验性”[1],并像曹兵武说的那样,“一种理想的发掘报告……应当便于别人的检索和利用”[7]。

资料库和电子数据库的建立本身就包含相关性、可检验性,更便于检索和利用。但关键在于将考古遗存之间的必然因果关系、相关性聚集起来,这是建设考古数据库首先面临的问题。正如一个历史地理研究案例总结的、探索将不同来源的数据依据其资料特点进行妥当的标准化处理,并寻求运用GIS技术进行集合建库的合理方案[8]。

但是我们必须面对的是最急需解决的、考古界一直回避的“标准化”问题。虽然考古类型学研究也强调标准的确立,但远未达到考古遗存之间的必然因果关系、相关性的统一、检索和利用的程度。因此对于沉船考古资产的考古整理,首先必须探索将不同来源的数据依据其资料特点,进行妥当地标准化处理,并寻求运用相关电子数据库技术进行集合建库的合理方案。

标准化的目的是使非结构性数据的结构化,即转化成结构化数据,以便于信息的分析和挖掘。因此,沉船考古资产的考古整理总体思路,应该是在地层学、类型学方法指导整理分析考古资料的基础上,制定所有遗存资料的数据采集标准和要求,同时在充分应用宏观考古推理方法的基础上,提出问题、提出假设,为数据采集提供更深层次的要求。

其二,沉船考古资产需要什么样的数据采集标准和要求,如何制定。“南海I号”考古发掘是在地层学、类型学方法指导下进行的,整理总体思路是与发掘紧密衔接的,考古整理过程中的数据采集整理必然也依托考古地层学与类型学原则和理论。

每件器物单体信息的采集录入,需要一定的系统化、标准化规范才有利于数据库的建设。“南海I号”庞大的考古学材料,质地类型都是丰富多样的,因而必须依托考古类型学建立系列信息采集录入标准,这是数量庞大的考古材料系统化分析利用的前提,也是考古学材料系统表达的前提。

笔者在广东大埔余里窑址的考古整理实践中已经有过探索。从该项目2013—2014年窑址发掘采集的8 950件仿龙泉青瓷标本中,总结制定了一个较为系统的遗物个体信息采集录入标准。对保存状态、陶质陶色、釉质釉色、装饰风格、大小规格、形态特征、制作痕迹等都有详细描述的标准细节。这些基础采集工作既便于之后庞杂的数据整合,更有利于进一步的统计、分析和研究工作。

瓷器是“南海I号”船货中数量最多、种类最丰富的,且大多数是可修复或是复原的个体,也是最能反映南宋年间各种海洋文化活动的敏感物质载体。更重要的是,我们有“水晶宫”博物馆以及各种国家级配套设备和技术,完全可以做到更加细致详尽的描述标准。从常规的器物个体形态、尺寸,到制作层面的制作痕迹、装饰特点等,尽量提取力所能及的物质信息。然而我们的目的不是为描述而描述,而是为了使采集器物个体能反映当时社会生产生活方方面面的信息。例如,对个体的残损现状的分析,在现场发掘中我们就知道,进入船舱清理后出土大量完整或比较完好的瓷器,但大部分还是残碎严重。当然,这并不是打捞或保护发掘过程有问题,多数是在本身船体沉没以及瓷器间垫护的有机物腐化失去支护作用等历史过程中,在重力和海洋运动力量等影响下压碎的。因而,对残损信息的记录统计,有利于分析总结船舱内各类瓷器在船舱内布局问题,各类瓷器贵贱程度与装载方式的关系,沉船承重分布与船舱结构关系等。更重要的是,对日后这批文化遗产的进一步保管收藏和修复都有着必不可少的指导作用。

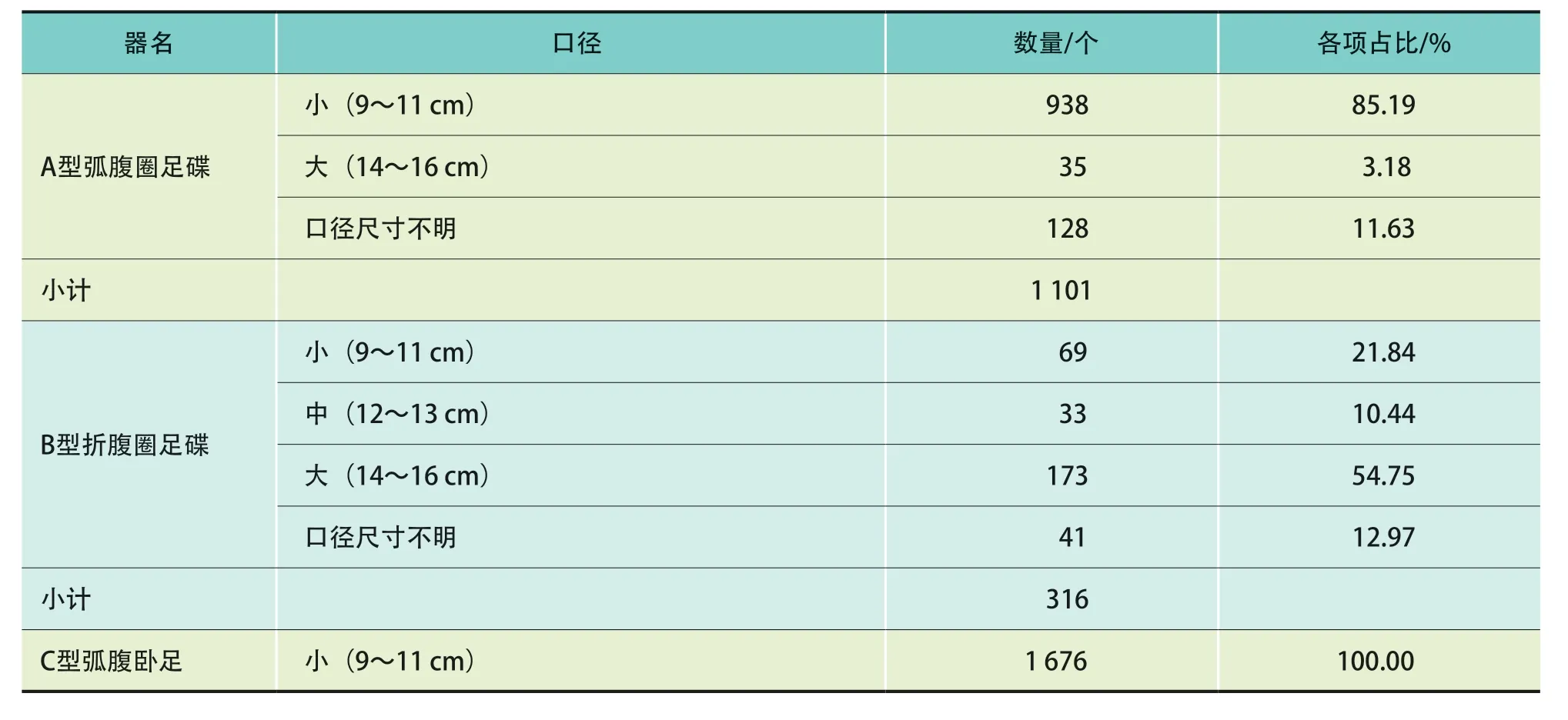

其中,有个重要问题就是如何更客观分型分式。由余里窑址整理的实践可知:测量数据更有利于型式的细分,甚至使结果更加客观。余里窑址出土的碟类器型,大类可分圈足的和卧足,圈足碟又可细分折腹和弧腹。但是各种碟的大小区别又非常明显,如何进一步区分,测量数据可以解决。由表1和表2中可见,口径不到12 cm为小,超过13 cm为大,测量数据的统计跟器型关系密切。

表1 2013—2014年余里窑址出土碟类标本统计表

表2 2013—2014年余里窑址出土不同口径碟类数量及占比

另外,一般器型测量时都不会考虑器物腹深。“南海I号”出土同类型的器物数据十分庞大,在全面系统的原则上,笔者认为很有必要统计腹深。从余里窑案例可看出:测量数据还有利于类型的科学客观区分,腹深数据当然也有相关作用。像碟、盘、盆几类器型区分就容易混乱。介入腹深数据,或腹与口径比、腹深与通高比时,自然能控制不同器型的划分。同时,在不可能对所有标本都进行绘图或三维建模的条件下,多一项测量数据则会更有利于器物个体信息的完整性和复原,对于该批次的同类器型标准化检验也才会有更充分的数据。

因此,在庞大的沉船考古资产中,像“南海I号”这样的整体打捞的案例,各类器物个体的记录都有其存在的意义。而每件器物个体各方面要素信息的采集既需要进行系统核定,更需要彰显考古工作的全面性和系统性。

此外,笔者在参与“南海I号”的保护发掘的同时,也有思考沉船遗址考古地层学和类型学问题③笔者在2016年赴韩国参加新安沉船发掘40周年的国际学术研讨会上提交的论文《“南海I号”发掘的考古地层学与类型学思考》中有所探讨。。针对沉船船货的发掘,笔者认为:应该根据船货堆放状态,区分堆积层次,识别最小堆积单位,即最小组合关系,包括同组器物及其包装捆扎材料等,进行发掘提取记录。因此,对于提取上来的每件器物来说,除了单体基本信息之外,其所在沉船的空间位置信息以及层位关系信息、堆积中的层次信息等都非常重要。在大埔余里窑址的整理中,对于个别器型及装饰特征,不同层位的统计可见其先后发展演变的现象或是窑区烧造器型方面的不同分工等(表3、图2)。对于“南海I号”各横隔舱或更小的堆积单位、更小的组合单位数据的采集,虽然没有时代演变的可能,但对各单位船货不同产品的构成、装载码放过程的复原等分析研究则更有意义(图3~图5)。

图2 余里窑址碟类器型层位分布(来源:作者自绘)

图3 C8-10舱内不同器类船货的成组堆放(来源:广东省文物考古研究院)

图4 C8c鱼鳞大罐内套装大量酱釉执壶(来源:广东省文物考古研究院)

图5 C12a铁锅凝结物(2014NHIN:003)(来源:广东省文物考古研究院)

表3 余里窑址窑内与窑渣各层位堆积出土碟类统计表

其三,正因为从船体到各船舱船货,再到不同层级、不同材质、不同种类构成的船货组合,本身就是非常复杂的海洋文化考古资产集合,发掘提取过程中就必须采取区分单位材质、种类等方式进行分别保护处理。当前船体底下海泥淤积仍在边发掘边支护、保护同步进行中(图6)。发掘顺序是由船艏和船艉,向下逐层发掘,然后自前后两端向船体下方逐层发掘,既保证考古发掘逐层有序、采集记录科学完备,又给船体外支护框架的搭建留有足够的时间和空间。船体及船体构件保护方面还需配合考古发掘工作全年开展船体保湿、抑菌防霉、虫害消杀以及船体病害动态监测和船体加固等,同步、定期开展船体环境监测;完善船体构件的资料采集、检测分析、病害图绘制,开展船体构件深度清理、浸泡脱盐、防腐蚀处理以及脱盐效果监测评估。

图6 配合发掘节奏随时安装船体支护框架(来源:广东省文物考古研究院)

其他已提取的船货整理过程也会面临同样问题。大部分陶瓷器已完成初步脱盐工作,未来将继续开展部分陶瓷器深度脱盐和部分典型陶瓷器的修复工作。对漆器进行填充加固,分批推进其他有机质文物的清洗、脱盐以及脱水定型工作。对于金属文物实施稳定性保存,定期监测保存状态,更换浸泡溶液。对于凝结物以及其他已在现场稳定性阶段保护处理的文物,定期开展保存状态评估及维护处理,以保证整理工作的同时,继续完成相关出土文物必需的保护处理过程,同时确保在考古整理过程中相关文物本体的安全稳定。

其四,像“南海I号”如此庞杂的沉船考古资产,整理标准的制定也需要相关知识背景的积累和消化。此时就能体现“考古史料”的重要性—我们需要在自身工作中不断吸取、总结经验教训,推陈出新,同时应该不断吸取总结别人的经验教训甚至研究成果。

考古学材料可以证经补史,同样,历史文献也可以指导我们认识考古材料,甚至引导我们发掘古代文物的隐藏信息。因而,除了对上述基础资料的采集整理外,还需要进一步完善相关档案管理材料的整理,如“南海I号”申报、方案等工作报告及文件等,以及已发表的相关报告、简报、分析报告、相关报道、研究文章等,并进行相关研究文献目录的编写,各种期刊、论著、图录等资料库的建设等,以备随时总结参考。虽然这里说的“考古史料”与杜金鹏的概念有所交叉又有所扩展延伸,但目的和目标都离不开对考古资源更多基础信息的提取、整合、分析和研究。作为考古资源和读者之间的桥梁,在提取解读考古资源的同时,也需要不断审查考古资料的获取方式和方法,不断推进我们对考古资源和考古资料整理和信息整合的方式和方法的提高。

其五,对于整理人员进行必要的业务培训与先进工作理念的学习。任何一个大型考古项目都需要一个相对稳定的工作团队,然而像“南海I号”这样的大型沉船考古项目,涉及国家到地方省市多层机构和单位,参与发掘人员来自众多不同单位,知识结构和专业背景各异,思维模式、工作方式难以统一。而沉船考古本身内涵丰富包罗万象,尤其像“南海I号”巨量的整理工作,更需要工作团队有清晰的工作思路,统一的工作思想,因而必须对业务人员进行系统的培训。

4 结束语

“南海I号”这种大型的沉船考古项目,其考古资产的整理工作任重而道远,具体执行艰巨而繁重。本文仅从具体工作实践中提出一些初步的整理思路和方向,具体工作还有待相关发掘单位的组织协调和现场整理条件的建设。但是无论如何,从所有“南海I号”考古资产的提取收集,到分析研究再到最后展示利用,最终目的就是如何充分挖掘“南海I号”所有历史文化信息,并实现这批水下文化遗产活化利用的最大化。