中间产品进口依赖性对本土企业创新的影响研究

钟湘玥

(福建江夏学院 经济贸易学院,福建 福州 350108)

在改革开放四十多年历程中,中国积极参与国际生产分工,通过全球价值链延伸实现投资、贸易、研发合作等多个知识技术资源共享渠道的融会贯通,从中不断提升经济和技术发展水平。但全球价值链分工是把双刃剑,在带来经济资源共享、增长契机和合作机会的同时,也使国内经济对外联系程度加深,更易受到外来经济冲击的影响,经济发展面临更多不确定性挑战。2008年经济危机之后,全球经济低迷、经济利益摩擦显著,贸易保护主义顺势抬头,制约了中国通过贸易获取生产所需重要资源,尤其是进口中间产品受到明显影响。而长期嵌入价值链中低端分工环节,相关自主知识和技术不足,国内中间产品供给与需求匹配存在缺口,对进口中间产品产生较大依赖,导致在“逆全球化”趋势下存在中间产品有效供应稳定性降低的风险[1]。基于此,有必要关注和评估中间产品对外依赖性的经济效应,为中国制定价值链高级化策略、主动重构国际分工合作机制提供理论支持。

自全球价值链分工出现以来,不乏对于进口中间产品效应的研究,但对于进口中间产品是否有利于国内经济发展的问题未达成一致结论。一方面,已有研究发现,进口中间产品具有成本节约、技术溢出、市场竞争等正向效应,有利于促进国内创新水平提升,进而对产业升级和经济增长具有积极影响[2-3];另一方面,已有研究认为进口中间产品对自主技术研发具有替代作用,不利于自主创新发展,发展中国家在长期进口中间产品之后,容易嵌入价值链“低端锁定”困境,产业升级受阻且经济增长迟缓[4]。对于国际国内新发展形势下的新机遇新挑战,“十四五”规划明确指出要增强产业链供应链自主可控能力,可见降低对于进口中间产品的依赖性势在必行。但从现有相关研究来看,虽然相关文献较全面地涵盖了进口中间产品效应双重性及其作用机制,但主要研究仍集中于进口中间产品的种类、质量、来源地等产品性质方面,而未重点研究中国对进口中间产品具有的依赖性。王雅琦等(2020)分析了中间产品供给冲击对企业产出的影响[5],马丹等(2019)、李泽鑫等(2021)关注了中间产品国内外市场重新配置的问题[6-7],上述研究在一定程度上反映中间产品对外依赖性变动的经济效应,但仍未系统研究中国中间产品进口依赖性及其与经济发展的直接联系,本文试图弥补这一研究空缺。

考虑创新是经济发展的主要驱动力,而企业是创新活动的微观经济主体,由此本文主要研究中间产品进口依赖性对企业创新绩效的影响。可能的研究贡献如下:(1)在现有研究基础上进一步关注本土企业中间产品进口依赖性,从需求端的角度看待中间产品配置及其经济效应,更能反映中国对国外中间产品的需求特征,有利于深入理解上下游产业链稳定性问题的微观机理;(2)构建包含中间产品进口依赖程度的企业创新决策模型,探讨了中间产品进口依赖性变动对企业创新绩效的理论机制,有利于延伸关于中间产品进口创新效应的现有研究,丰富其现实解释力;(3)基于微观企业数据,实证检验了中间产品进口依赖性对创新绩效的效应及其作用机制,并从行业、产品和企业等维度考察这一效应的异质性,有利于为提升中间产品自主技术水平和提高上游供应能力相关政策措施的制定提供支持性经验依据。

一、理论分析

1.中间产品进口依赖性影响企业创新绩效的模型构建

(1)消费者需求

(2)企业生产技术

(3)企业创新决策

cmi(λmi)a-fmi}。由一阶最优化条件可得本土企业均衡时的最优创新产出水平,如式(1)所示。

(1)

(4)中间产品对外依赖性效应

基于上述关于企业生产技术的设定,求解成本最小化问题,如式(2)所示。

(2)

本文推导得到一阶最优化条件,如式(3)、式(4)所示。

(3)

(4)

(5)

(6)

假说1:降低中间产品进口依赖性对企业创新绩效具有正向效应。

2.中间产品进口依赖性影响企业创新绩效的中介机制分析

其一,中间产品是联系上下游企业生产的纽带,从上下游企业相互作用来看,中间产品最终成交结果决定于供需双方谈判地位和力量。上下游企业在中间产品市场上具有一定市场势力,两者市场势力相对强弱影响着双方谈判能力及产品成交的最终结果[10-11]。当上游企业相对下游具有更强市场势力时,能够采取“要么接受要么放弃(take-it-or-leave-it)”策略使下游企业处于被动地位,进而抬升产品价格。而当下游企业具有较强抗衡势力,更可能以较低价格实现中间产品的交易,同时还可促进上游企业相互竞争,有利于提高中间产品质量水平[12-13]。

基于上述研究结论,本土企业相对于进口中间产品供应方处于行业下游,降低中间产品对外依赖能够增强本土企业相对谈判势力,有利于其以较低价格获取进口中间产品,节约生产成本和提高利润水平,进而为吸纳人才、积累人力资本和加大研发投入提供充分物质条件,有助于提高自主创新水平。此外,企业越不依赖于中间产品进口,越有利于形成国内中间产品对国外中间产品的替代,加强国内外上游企业相互竞争,促使国外上游提供更多高质量产品,同时也有助于“倒逼”国内上游企业加快提升技术创新能力,掌握自主核心技术,总体上推进上游行业发展,为下游企业创新奠定坚实产业基础。由此,本文提出如下理论假说2a和假说2b。

假说2a:降低中间产品进口依赖性,通过中间产品价格下降的渠道来提升企业创新绩效水平。

假说2b:降低中间产品进口依赖性,通过中间产品质量上升的渠道来提升企业创新绩效水平。

其二,上游行业竞争程度提升也能够使国外供给方根据本土企业具体需求完善中间产品性能,更好地与国内生产实际发展情况相匹配。根据刘慧和杨莹莹(2018)、林令涛等(2019)、刘慧(2021)的研究,高技术含量的进口中间产品并不必然促进企业绩效水平提升,虽然较高技术含量的进口中间产品能够带来直接的技术进步,但进口中间产品技术含量过高反而会导致企业价值增值能力减弱,而且过度依赖于进口高技术含量的中间产品不利于企业长期生产发展[14-16]。因此,降低中间产品进口依赖性,尤其是减少对于高技术进口中间产品的依赖,能够通过提升本土企业抗衡市场势力、促进上游行业市场竞争来提升中间产品技术适配度;同时,也有助于企业突破国外上游垄断势力的限制,从自身技术水平和吸收能力出发,更好地满足技术进步和绩效发展的需要。而技术和绩效水平越高的企业越能够实现物质资本积累、吸纳创新人才,更有能力进行研发创新,提升创新绩效水平。本文由上述分析可得如下理论假说2c。

假说2c:降低中间产品进口依赖性,通过中间产品技术匹配的渠道来提升企业创新绩效水平。

二、实证方法设计

为了检验国外供应商势力对企业创新的影响,本文设定计量模型如式(7)所示。

Innovnijt=β0+β1IM-relianceijt+βX′+

γi+γj+γt+εijt

(7)

其中,Innovnijt为t年j行业企业i的创新绩效水平,IM-relianceijt为t年j行业企业i对进口中间产品的依赖程度,X表示影响创新绩效的企业个体控制变量;同时,在回归中控制企业固定效应γi、行业固定效应γj和年份固定效应γt,标准误聚类到企业层面;εijt为随机扰动项。式(7)中相关变量说明如下。

被解释变量,创新绩效Innovn。当前,实证研究中的创新指标主要有投入和产出两类,创新投入指标包括研发人员强度、研发支出强度和研发强度,创新产出指标包括专利申请量、新产品产出强度和产品创新二值变量。由于创新产出是创新活动的成果,现有研究均采用创新产出指标衡量创新绩效水平。本文在实证分析中主要根据企业报告的新产品产值构建创新产出指标,具体采用新产品产值率即新产品产值占工业总产值的比重来测度创新产出。采用新产品产值率衡量企业创新产出的优点在于:一方面,相比于研发人员强度、研发支出强度等创新支出指标,新产品产值率作为创新产出指标能够直接衡量企业创新活动的结果,更能反映企业创新的真实水平;另一方面,新产品产值率相比创新产出二值变量包含更多企业创新活动的相关信息,从中不仅能够获悉企业是否进行创新活动的信息,还能得到企业间创新产出的差距。

核心解释变量,中间产品进口依赖性IM-reliance。由于企业国内中间产品投入数据缺失,不能通过直接计算国内中间产品与国外中间产品的投入之比来衡量中间产品进口依赖性,本文在此采用进口需求价格弹性为中间产品进口依赖性代理变量。本土企业对进口中间产品需求价格弹性越小,表明进口中间产品对本土生产重要性越大,可反映企业对进口中间产品产生的依赖程度。本文在此参考陈勇兵等(2014)、顾振华和沈瑶(2016)的研究,测算企业个体层面的中间产品进口依赖性,具体方法如下[17-18]。

控制变量。企业年龄,采用当期年份与企业成立年份之差衡量;企业规模,采用从业人数的对数衡量;资本密集度,采用固定资产与从业人数之比衡量;融资约束,采用利息支出与固定资产之比衡量;税收负担,采用应交所得税的对数值衡量。

本文采用中国工业企业数据库与海关数据库的匹配数据。首先,对中国工业企业原始数据进行跨年匹配处理,并删除不符“规模以上”标准、财务数据不符会计原则、年龄为负数及关键指标缺失的样本。其次,海关数据的产品编码统一至HS02的分类标准,同时根据研究需要,仅保留制造业企业样本。再次,通过企业名称、电话号码、邮政编码等信息对两个数据库进行横向合并。最后,利用中国海关数据库报告的产品行业分类、进口价值、进口价格、进口数量等信息识别中间产品及估算相应进口需要价格弹性。

三、实证结果分析

1.基础回归结果分析

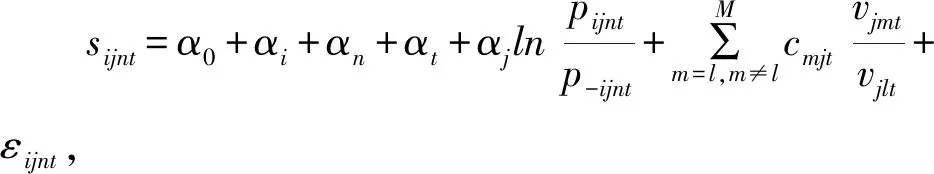

基于式(7)的回归结果如表1所示。

表1 基础回归结果

从表1第(1)列的回归结果来看,中间产品进口需求弹性对企业创新绩效的回归系数为正且在5%显著性水平上显著,说明中间产品进口需求弹性对创新绩效具有显著的正向效应。进一步地,在表1第(2)-(6)列逐步加入规模、年龄、资本密集度、税负、融资约束等企业个体控制变量,从上述回归结果可见,中间产品进口需求弹性的回归系数仍在5%显著性水平上显著为正,与第(1)列回归结果一致。综合来看,中间产品进口需求弹性增大、进口中间产品对外依赖性减小,有利于促进本土企业提升创新绩效水平,证明本文理论假说1成立。

此外,各个企业控制变量的回归系数估计结果均与预期相符。企业规模扩大对创新绩效有显著正向影响,规模较大的企业通过规模效应更有能力承担成本较高的研发创新投入,从而有利于实现更多研究成果;企业年龄增长对创新绩效有显著的正向效应,表明生产经验的积累有利于促进企业创新;企业资本密集度上升对创新绩效有显著正向影响,表明创新需要丰富的物质资本条件;税收负担、融资约束对企业创新绩效有显著负向效应,表明税收和融资方面的优惠政策措施有利于促进企业创新。

2.异质性回归结果分析

(1)行业异质性分析

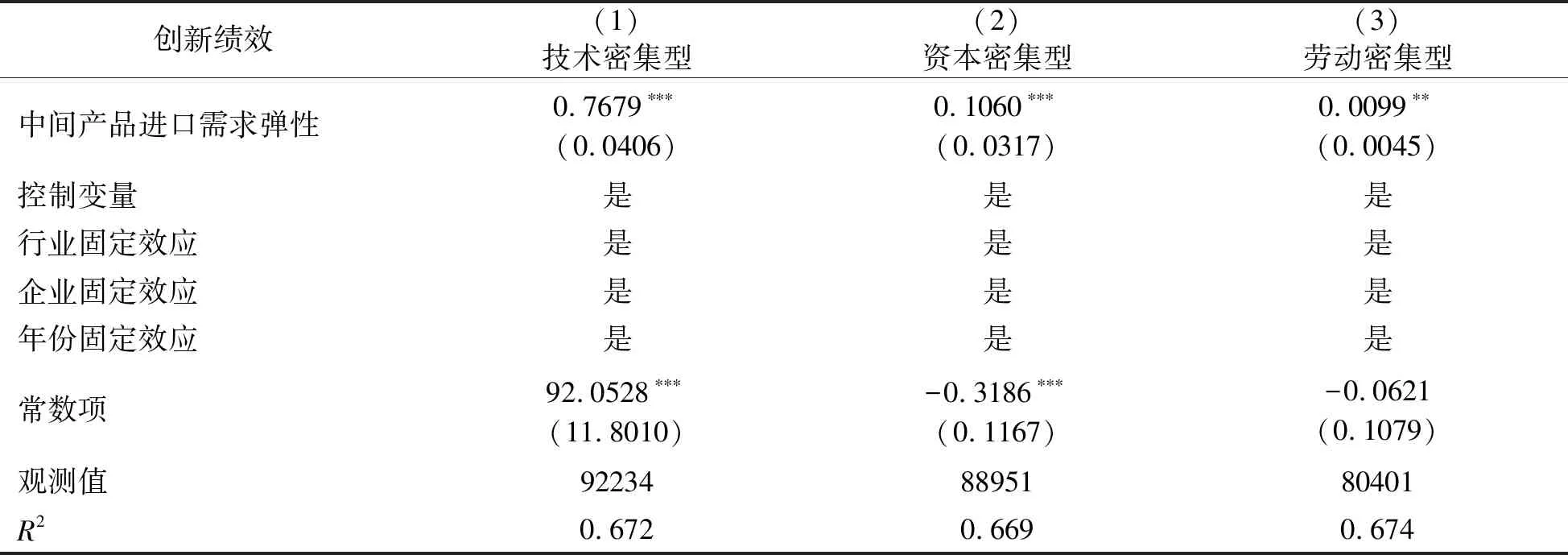

降低中间产品进口依赖性对企业创新绩效提升的促进作用在不同行业间存在明显差异,如表2所示。

表2 行业要素密集度异质性回归结果

要素密集度不同行业的中间产品进口需求弹性回归系数均显著为正,说明企业对中间产品进口价格的反应程度越大,对中间产品进口依赖性越小,越有利于促进创新绩效水平的提升,这一正向效应对不同行业的企业均成立。但与资本密集型和劳动密集型行业的回归结果相比,技术密集型行业的中间产品进口需求弹性系数明显较大,表明在以相同幅度降低对于进口中间产品依赖程度时,技术密集型行业的企业创新绩效受到更大增进作用。

从表2的回归结果仅可知降低中间产品进口依赖性对技术密集型行业的企业创新绩效提升有更大促进作用,而不同技术密集型细分行业是否存在异质性中间产品进口依赖性效应?本文对此基于技术密集型细分行业进行分样本回归,回归结果如表3所示。

表3 技术密集型细分行业回归结果

从表3第(4)列的回归结果来看,交通运输设备行业的企业创新相比其他技术密集型行业受中间产品进口依赖性影响较小;再对比第(1)-(3)列的回归结果来看,其中计算机、电子产品及通讯设备行业对中间产品进口依赖性效应的敏感性最大。随着中国知识和生产技术水平发展,价值链地位不断提高,国内上游对国外上游行业替代作用增强,本土生产对外依赖性降低,有利于提升各行业自主创新的积极性。而中国技术密集型行业相较其他行业,生产需要更多技术复杂、工艺精密的中间产品,但相关生产技术自主性仍不足,关键中间产品较多来源于进口,由此当中间产品进口依赖性总体降低时,这类行业尤其计算机、电子产品等细分行业存在更多进口替代可能性,能在更大程度上获取生产自主权,从而其创新绩效受到更大促进作用。

(2)中间产品异质性分析

考虑进口中间产品种类多样,技术含量存在明显差异,在此检验不同种类的中间产品进口。首先,根据《高技术产业(制造业)分类(2017)》划分行业技术水平不同的中间产品。其次,针对不同种类的中间产品测算相关进口需求弹性,最后基于测算结果进行回归分析。从表4第(1)、(2)列的回归结果来看,技术水平不同的中间产品其进口需求弹性回归系数均在1%的显著性水平上显著为正,说明无论进口中间产品是否为高技术行业产品,本土企业降低对外依赖性均有利于提升自身创新绩效水平。最后,从比较回归系数大小来看,高技术行业的中间产品进口需求弹性回归系数较大,说明降低对于高技术行业中间产品的进口依赖对本土企业创新绩效提升存在更明显促进作用。为了考察具体高技术行业中间产品进口依赖性效应,本文将高技术进口中间产品进一步划分为两类,分别是计算机、电子产品及通讯设备和其他高技术行业产品,分别检验其进口需求弹性对企业创新绩效的影响,如表4所示。

表4 中间产品异质性回归结果

从表4第(3)、(4)列的回归结果来看,计算机、电子产品及机械设备的中间产品进口需求弹性回归系数显著大于运输设备行业的回归结果,且高于高技术行业整体的回归结果。由此表明,在高技术行业中,对于计算机、电子产品机械设备行业中间产品的进口依赖对本土企业创新绩效具有更为显著的影响,降低这些高技术中间产品的进口依赖性更有利于企业提升创新绩效。

(3)企业异质性分析

考虑企业个体特征对中间产品进口依赖性效应的影响,主要检验降低中间产品进口依赖性是否因企业生产率、贸易方式不同而对创新绩效产生差异性作用。

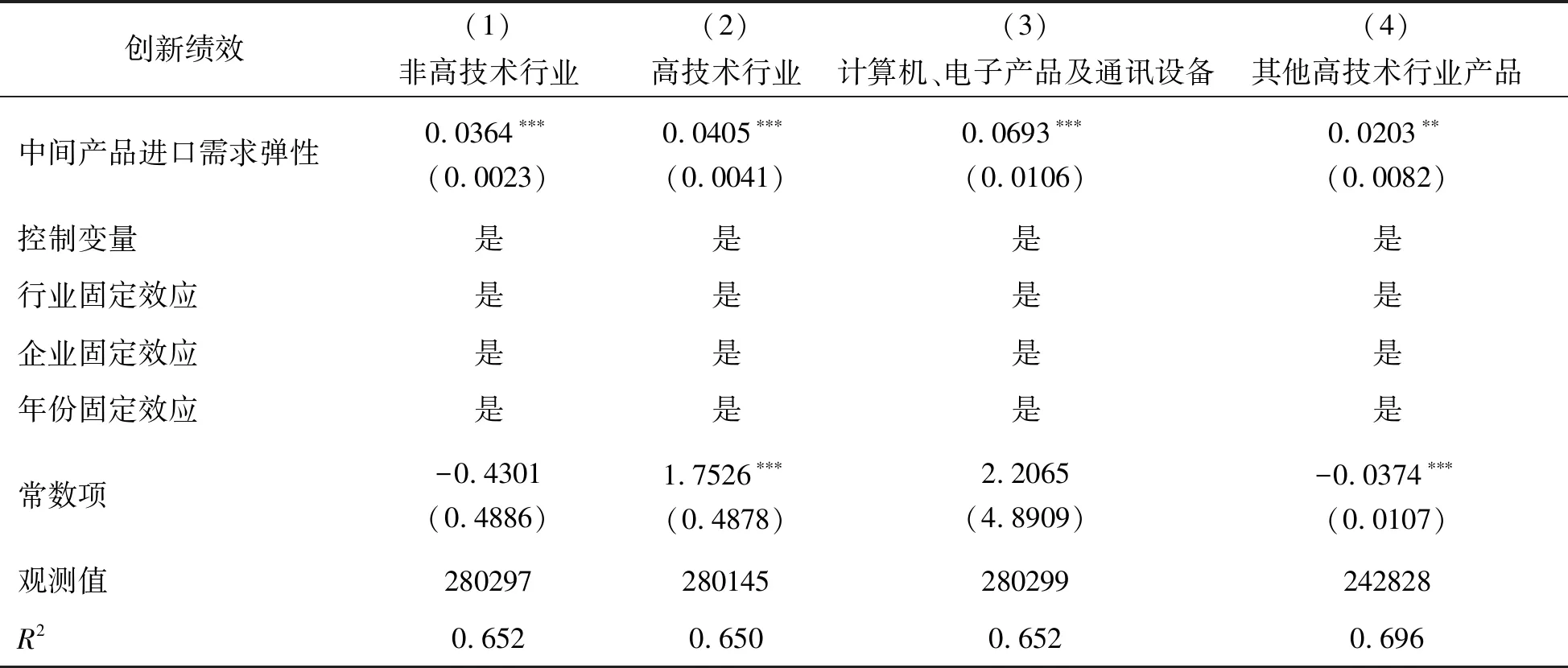

一方面,本文以四分位数划分企业生产率水平,前25%企业为高生产率企业,后25%企业为低生产率企业,中间企业为生产率中等企业,分样本回归结果如表5所示。

表5 企业生产率异质性回归结果

由表5可知,第(1)-(3)列的中间产品进口需求弹性系数均显著但数值逐渐减小,从中可见,生产率水平较高企业的创新绩效对中间产品进口依赖性变动更为敏感,降低对于进口中间产品的依赖性能在更大程度上促进高生产率水平企业的创新绩效提升。

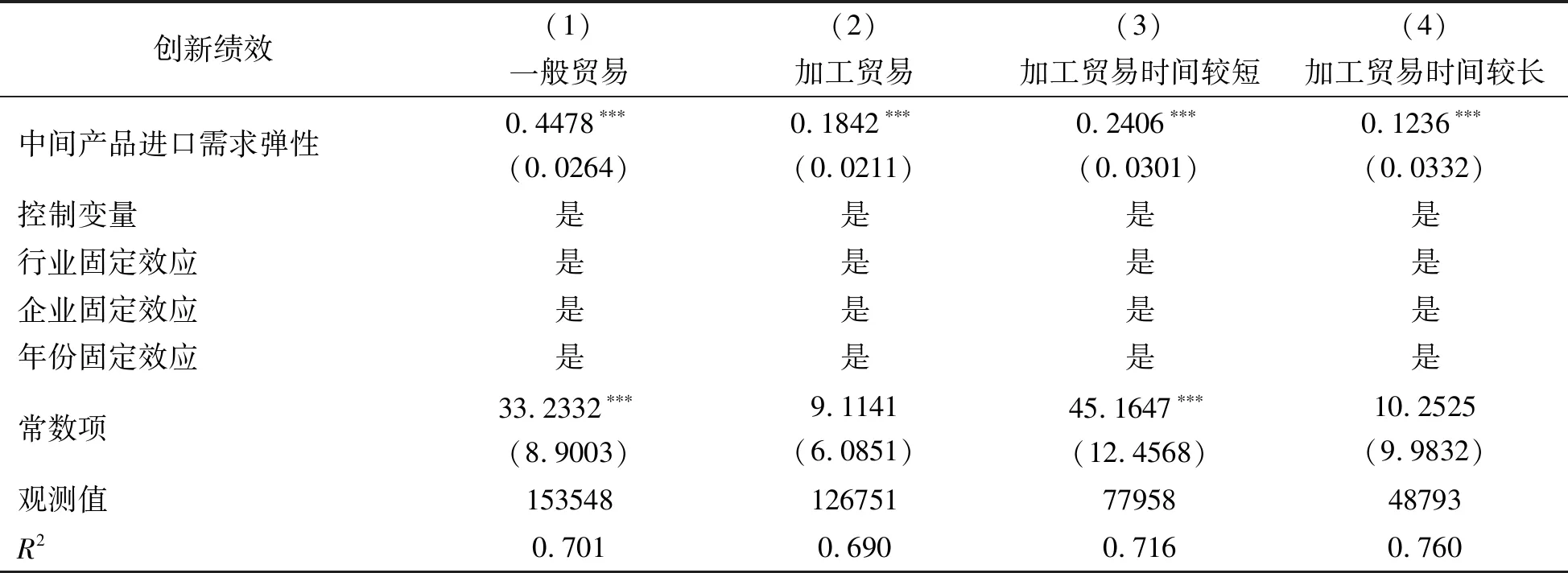

另一方面,本文根据贸易方式将企业划分为一般贸易企业和加工贸易企业,其中参与时间在中位数水平以下的加工贸易企业为加工贸易时间较短的企业,中位数水平以上为加工贸易时间较长的企业,分样本回归结果如表6所示。

表6 企业贸易方式异质性回归结果

表6第(1)、(2)列的回归结果表明,中间产品进口依赖性效应在企业贸易方式方面存在异质性。其中,降低中间产品进口依赖性对加工贸易企业的创新绩效的促进作用较小。本文还通过参与时间的中位数划分加工贸易企业样本,对比第(3)、(4)列的回归结果可见,从事加工贸易时间越长的企业,降低中间产品进口依赖性对创新绩效的积极效应越小。

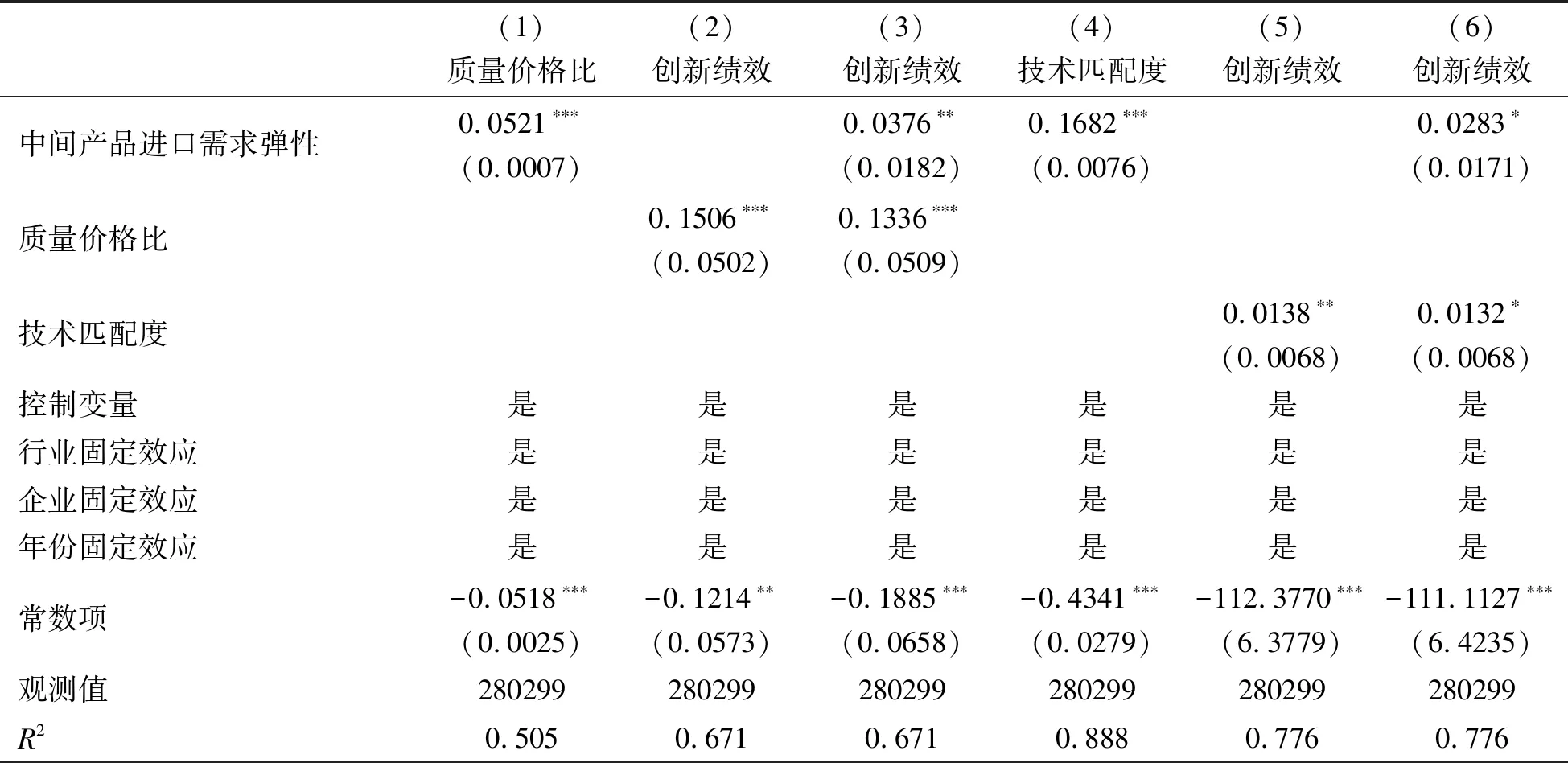

3.作用机制检验的回归结果分析

前文理论分析表明,中间产品进口依赖性主要通过作用于进口中间产品质量、价格及技术匹配水平对本土企业创新绩效提升产生影响。本文利用中介效应模型对上述作用机制进行实证检验,一方面,检验进口中间产品质量和价格的中介作用,采用两者之比为中介变量,其中产品质量估计方法借鉴Bas和Strauss-Kahn(2015)的研究[19];另一方面,检验进口中间产品技术匹配度的中介作用,参考李杨等(2017)的研究,采用行业进出口产品技术复杂度之差的绝对值衡量[20],相关检验结果如表7所示。

表7 作用机制检验结果

第(1)列检验中间产品进口依赖性对进口中间产品“质量价格比”的影响,可见中间产品进口需求弹性回归系数显著为正,说明中间产品进口依赖性下降对中间产品“质量价格比”有正向效应。第(2)列则单独检验进口中间产品“质量价格比”对创新绩效的影响,表明进口中间产品质量水平相对于价格的提升对企业创新绩效产生积极影响。进一步地,在第(3)列同时加入中间产品进口需求弹性和进口中间产品“质量价格比”进行回归分析。可见,加入进口中间产品“质量价格比”之后,中间产品进口需求弹性对创新绩效的回归系数仍显著为正,但系数值相比基础回归结果明显较小,表明中间产品进口依赖性下降可通过提高进口中间产品“质量价格比”对创新绩效产生积极作用。综合表7第(1)-(3)列的回归结果来看,进口中间产品价格和质量在中间产品进口依赖性对本土企业创新绩效的影响中具有重要中介作用,即验证了理论假说2a、假说2b。

再者,表7第(4)-(6)回归结果进一步证明理论假说2c。从第(4)列的回归结果来看,可见中间产品进口需求弹性对企业创新绩效的回归系数显著为正,表明中间产品进口依赖性降低有利于提高对进口中间产品内含技术与本土企业生产的匹配度;第(5)列检验进口中间产品技术匹配度对企业创新绩效的作用,结果说明技术匹配度越高越有利于促进企业创新绩效的提升;第(6)列则同时加入中间产品进口需求弹性和技术匹配度进行回归分析。对比基础回归结果来看,加入进口中间产品技术匹配度后,中间产品进口依赖性对企业创新绩效的效应减弱,表明中间产品进口依赖性还能通过技术匹配渠道影响企业创新绩效水平的提升。

四、结论及启示

本文将国内外中间产品配置纳入企业创新决策模型,考察中间产品进口依赖性变动对企业创新的经济效应。基于理论分析,利用中国海关数据测算中间产品进口依赖性,并结合中国工业企业数据检验中间产品进口依赖性变动对本土企业创新绩效提升的影响。研究结论如下:首先,基准回归结果支持中间产品进口依赖性降低对本土企业创新绩效提升的积极影响。其次,中间产品进口依赖性变动对企业创新绩效影响的作用机制在于中间产品质量价格效应和技术匹配效应,即中间产品进口依赖性降低有利于促进中间产品质量相对价格的提升,同时也有利于增进进口中间产品内含技术与本土生产的匹配度,进而对企业创新绩效提升产生积极作用。最后,中间产品进口依赖性对企业创新绩效的影响具有明显行业异质性和企业异质性。其中,技术密集型行业尤其计算机、电子产品及通讯设备行业的创新对中间产品进口依赖性效应反应最为敏感;高生产率和一般贸易企业在对进口中间产品的依赖性降低后能在更大程度上实现创新绩效提升。此外,对于不同性质中间产品的进口依赖性变动对企业创新绩效也有差异性影响,从产品技术含量来看,高技术中间产品的进口依赖对本土企业创新绩效影响更大。

基于上述研究结论,本文得到以下政策启示。

(1)转变依托进口中间产品的贸易发展模式,逐步提升国内中间产品对本土生产作用的重要性。本土企业通过加工贸易嵌入全球价值链分工环节而容易长期陷于低端位置,从根本上突破这一发展困境需要不断降低中间产品进口依赖,通过技术进步和资源管理优化来改善国内外中间产品在生产中的配置结构,以此充分发挥国内中间产品对生产发展的促进作用,这有利于本土企业提升创新能力和价值链地位。

(2)实现中间产品创新,提升国内上游产能供给能力。降低中间产品进口依赖需要完备上游产业体系和中间产品自主供给能力,由此要通过完善知识产权保护、畅通融资渠道、改善税收补贴政策等途径激励上游企业创新,尤其侧重于引导上游在行业短板方面进行研发创新,同时要提升知识创新成果共享效率,以全面掌握核心中间产品自主技术,有利于摆脱发达国家对于国际分工关键资源的控制。

(3)根据行业技术特征和企业发展性质采取针对性国内外中间产品再配置策略。进口中间产品对于不同行业生产的重要性存在明显差异,生产能力和贸易方式不同的企业对进口中间产品依赖程度也不同。要从整体上提高国内中间产品在生产投入结构的比重,不可“一刀切”地减少使用进口中间产品,应该更加注重依赖于技术密集型中间产品的行业和企业。