数字化转型如何影响企业技术创新

白福萍 董凯云 刘东慧

【摘 要】 在数字经济与实体经济全面融合的时代背景下,数字化转型成为企业生存和长期发展的必然选择。为厘清数字化转型对企业经营发展的具体影响,文章基于2012—2020年我国A股上市公司数据,考察数字化转型对企业技术创新水平的影响及作用机制。研究发现:(1)数字化转型促进企业技术创新;(2)数字化转型能够通过缓解融资约束、减少两类代理问题,进而驱动企业提升技术创新水平;(3)数字化转型对企业技术创新水平的积极作用在行业竞争程度较高、审计质量较低、股权制衡度较低以及独立董事占比较低的企业中更加明显。结论丰富了数字化转型的经济后果研究,同时为企业推进数字化转型,提升技术创新水平,实现高质量发展提供理论依据和经验借鉴。

【关键词】 数字化转型; 技术创新; 融资约束; 代理问题

【中图分类号】 F272 【文献标识码】 A 【文章编号】 1004-5937(2023)10-0124-10

一、引言

在新一轮科技革命和产业变革纵深演进的背景下,区块链、大数据、人工智能以及云计算等新兴技术持续发展,为经济高质量发展提供强劲动力。党的二十大明确提出要加快建设数字中国,大力发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合等多项任务要求。在技术驱动和政策指引下,数字化转型已经成为企业生存和长期发展的必然选择,数字化技术正以前所未有的深度和广度影响着企业经营管理的各个方面[ 1 ]。各行业企业应顺势而为,借助数字化技术转变产品与服务模式、生产方式、商业模式及组织结构,并以此实现数字化转型,从而助力企业价值创造,增强核心竞争力[ 2 ]。

技术创新是企业实现高质量发展的根本动力,也是企业保持利润增长的不竭源泉。然而,技术创新活动具有风险性强、回报周期长以及收益不确定性高的固有特点,容易受到企业融资约束和代理问题的影响,制约企业技术创新水平的提升,不利于企业的长远发展[ 3-4 ]。从融资约束的视角看,技术创新是一种具有较高不确定性的长期项目,需要长期、大量且稳定的资金支撑,如果企业外部融资受限,或内部资金积累不足,会导致企业面临严重的融资约束问题,无法为技术创新活动提供充足的资金支撑,从而抑制企业技术创新。首先,企业内外部的信息不对称导致外部融资约束,继而降低企业技术创新水平。相对于企业内部而言,投资者处于信息劣势地位,他们出于补偿自身信息劣势以及减少投资风险的动机,会减少投资额或者索取更高的投资回报,导致企业外部融资约束问题;而技术创新项目的固有特点,增加了企业内外部信息不对称程度,使得投资者难以准确预测企业的未来收益,减少投资活动,甚至低估那些技术创新活动较多企业的价值,导致产生逆向选择问题,加剧企业外部融资约束[ 5-6 ]。其次,除了企业外部的融资约束以外,内源融资约束也会抑制企业技术创新[ 7 ]。从公司治理的视角看,两类代理问题对企业技术创新产生抑制作用。首先,管理者与股东之间的第一类代理问题会抑制企业创新。管理者出于寻求自身利益最大化的动机(如追求薪酬、职位或声誉等),会倾向于选择具有短期收益的项目,不愿进行收益不确定性高但能为企业长期发展带来增量效应的技术创新项目[ 8 ]。其次,外部中小股东与控股股东之间的第二类代理问题也会降低企业技术创新水平。控股股东可能会为了谋取控制权私利而通过关联交易、资金占用等行为“掏空”企业,侵害中小股东利益,占用创新资源,降低资源配置效率,不利于企业技术创新;再加上技术创新投入高且收益不确定性强,具有“掏空”动机的控股股东以及被其操控的管理者倾向于谋取私利,缺乏持续技术创新的意愿,从而降低企业技术创新水平[ 8-9 ]。综上所述,融资约束和代理问题是抑制企业技术创新的重要障碍。如何缓解融资约束和代理问题对企业提升技术创新水平具有重要作用。

既然数字化转型已经是关乎企业生存发展的必然选择,那么数字化转型的实施能否对企业技术创新具有积极效果?数字化转型能否通过缓解融资约束与代理问题,进而提升企业技术创新水平?本文利用2012—2020年我国A股上市公司数据,基于融资约束与代理问题的视角,考察数字化转型对企业技术创新水平的影响及传导机制,以期为企业推进数字化转型,提升技术创新水平,获得长期竞争优势提供经验借鉴。

二、理论分析与研究假设

第一,从融资视角来看,数字化转型能够改善企业内外部的信息不对称并增加企业内部资金积累,缓解外部融资约束与内源融资压力,从而综合改善融資约束,为企业技术创新活动提供充足的资源支撑,有利于促进企业技术创新。

从外源性融资来看,数字化转型能够改善企业内外部的信息不对称,改善外部融资约束,从而促进企业技术创新。首先,数字化转型有利于企业向投资者传递组织内部运营信息,降低投资者与企业内部的信息不对称程度,进而减少融资约束对企业技术创新的抑制。数字化转型企业在经营运行过程中会产生海量的非结构化、非标准化数据,企业借助数字技术对这些数据进行收集与加工,并处理为标准化、结构化数据,使得企业有能力向投资者提供更加全面、及时、准确的运营信息,从而降低企业内部与投资者之间的信息不对称程度[ 2,10 ]。信息不对称的缓解能够帮助投资者更加充分地了解和预估企业未来发展潜力、项目风险以及潜在的投资价值,增加投资者的决策有用性,减少他们的投资风险和逆向选择行为,使得投资者更愿意放宽融资条件为企业增加资金供给[ 5 ]。由此,数字化转型使得企业能够以更低的融资成本获取更多的外部资金支持,改善了外部融资约束对企业技术创新活动的制约。进一步地,数字化转型降低信息不对称,也有助于投资者充分评估企业具体技术创新项目的潜在价值。这有利于投资者识别有价值的创新项目,将资金直接投入具体的技术创新项目,提高资金投入创新项目的有效性,从而缓解融资约束[ 11 ]。其次,数字化转型可以通过信号效应为企业带来较高的声誉,降低信息不对称程度,从而改善融资约束。数字化转型向外界传递了具有长期增长潜力的积极信号和良好声誉,降低企业与外部投资者的信息隔阂,使得投资者对企业的发展前景具有较高的正面预期,增加投资者的投资意愿,从而改善融资约束[ 12 ]。最后,数字化转型是企业顺应时代发展趋势的重要战略选择,与当前“数字中国”的国家战略相一致,这使得数字化转型企业更容易获得政府补助、政策优惠等资源倾斜。政府补贴作为企业外部融资的一种重要方式,不仅能够增加企业资金流,直接缓解企业的融资约束[ 12-13 ],而且政府补助往往表明被投企业对社会有益、发展前景良好,向外部投资者传递了积极信号,可以减少市场投资者与企业之间的信息不对称,加大外部投资者对企业的肯定,使得企业更有可能获取来自外部投资者的资金,进而间接缓解融资约束[ 14 ]。由上述分析可知,数字化转型能够改善外部融资约束对企业技术创新的制约,进而推动企业技术创新。

从内源性融资来看,内源性融资来源于企业自身的资金积累,没有筹资费用,企业可以隨取随用,根据优序融资理论,企业在选择融资渠道时会优先考虑内源性融资,内源性融资是企业创新融资的重要渠道[ 15 ]。数字化转型能够降低成本、提高经济效益,从而增加内源资金积累,减少融资约束问题,在资金更加充裕的情况下,企业会增加技术创新意愿。首先,数字化转型能够降低企业生产成本与交易成本。企业通过数字化转型实现生产过程的数字化管理,可以及时了解生产过程中的资源配置和流动,有利于减少资源浪费,降低制造成本和人工成本等生产成本;数字化转型推动企业去中介化,企业直接对接客户与供应商,去除中间商,进而减少交易成本[ 16 ]。其次,数字化转型能够提高企业经济效益。数字化转型打破传统组织边界,为企业与外部市场之间的交流和沟通提供了便利,有助于企业迅速捕捉消费需求变化,并预测消费者的未来需求,从而更加精准地满足市场需求,提高企业销售效率和盈利能力[ 17 ]。同时,数字化转型重塑企业商业模式,使得企业商业模式转变为以客户为中心,这种数字化商业模式实现了销售端与制造端的相互连接、互联互通,有利于客户需求信息与企业生产流程的快速匹配,助力企业更好地为客户创造价值,进而提升企业经济效益[ 18-19 ]。因此,数字化转型能够通过降本增效来增强企业内源资金积累,从而缓解企业融资约束,有利于释放更多资金投入到企业技术创新活动。由上述分析可知,数字化转型促进企业外源融资与内源融资,综合缓解了融资约束,为企业技术创新活动提供充足的资源支撑,进而推动企业技术创新。

第二,从治理角度来看,数字化转型能够缓解股东与管理者之间的代理问题(第一类代理问题)、控股股东与中小股东的代理问题(第二类代理问题),从而有利于提升企业技术创新水平。

首先,数字化转型加强了对管理者的监督能力,进而缓解第一类代理问题,有利于企业技术创新。数字化转型提高企业信息收集、处理与分析能力,实现了企业生产、销售、财务、管理以及创新等运营环节的数字化[ 20 ]。在此基础上,数字化转型企业构建了数字中台,企业的运营数据可以保存至数据中台,这使得包括技术创新在内的企业运营各环节都有可能通过数据信息实现还原与可视化,企业运营环节和管理过程更加透明化,提高了企业信息透明度[ 21 ]。企业信息透明度的提升不仅有助于股东、董事会等内部监督主体获得传统财务报告信息以外的增量信息,拓宽了他们监督企业行为的信息来源,而且能够降低监督主体搜集企业内部技术创新信息的成本,从而综合增强股东、董事会等内部监督主体对企业技术创新过程的监督能力。由此,管理者在技术创新环节的机会主义行为被识别的概率增加,缓解了第一类代理问题对技术创新的制约作用。其次,数字化转型有利于股东科学、有效地激励管理者积极开展技术创新活动,提高高管薪酬激励的有效性,缓解第一类代理问题,从而有利于技术创新。数字化转型提高了信息透明度,使得股东能够更加及时地掌握管理者的企业经营情况和管理者的努力工作程度,从而有利于股东根据管理者的工作表现做出合理的薪酬激励。这提高了高管薪酬激励的有效性,强化了对高管的激励效应,激发管理者努力工作来为企业创造价值,从而缓解第一类代理问题,提高管理者的技术创新意愿[ 22 ]。再次,数字化转型带来的企业运营过程透明度的提升拓展了中小股东监督控股股东的信息来源,有效限制控股股东利益侵占行为,进而提高资金使用效率,改善了第二类代理问题[ 23 ]。与此同时,数字化转型也丰富了中小股东对公司的监督方式。数字化技术的应用便于中小股东通过网络接入的方式参与公司治理,为中小股东监督企业行为提供了便捷途径[ 24 ],增强了中小股东对控股股东实施关联交易业务等利益侵占行为的监督和约束,缓解了第二类代理问题对企业创新的阻碍,从而推动企业技术创新[ 5,23 ]。从次,数字化转型加强了分析师等外部监督主体的监督力量[ 13 ]。分析师作为第三方中介具有专业性和独立性的特点,通过对企业信息进行加工、整合与传播,能够更加客观、专业地解读企业信息,从而对企业具有间接监督作用。分析师的监督作用能够约束和规范管理层或控股股东行为,减少他们为了个人私利而损害公司价值的行为,改善了两类代理问题,促进企业技术创新[ 6 ]。最后,数字化转型提高了创新决策的科学性和客观性,减少了创新失败的风险,有利于弱化管理者风险规避倾向,从而改善了第一类代理问题对企业技术创新的制约。数字化转型打破传统组织边界,有利于企业与供应商、客户甚至竞争对手之间的信息共享与交流,为管理者了解市场信息提供了条件[ 24 ]。在此基础上,企业借助数字技术分析这些市场信息,能够准确识别创新路径,帮助管理者提高决策的科学性和客观性,降低创新路径的不确定性并减少技术创新项目失败的可能性,从而降低管理者的风险规避倾向[ 17 ],改善管理者出于风险厌恶倾向而导致的代理问题,进而有利于技术创新。由此可知,数字化转型能够缓解两类代理问题,促进技术创新。

综上所述,数字化转型能够改善融资约束,并缓解两类代理问题,进而有利于企业技术创新。

同时,在数字化转型的过程中,传统企业需要投入大量的资源进行数字化商业模式转型,可能导致企业有更高的融资需求,加剧企业融资约束[ 25 ],使企业技术创新缺乏充足的资源支持,从而降低企业技术创新水平。此外,数字化转型还会增加组织业务流程的复杂程度[ 21 ],使股东等监督主体缺乏与数字化转型和数字技术有关的知识及经验,致使他们对企业的监督能力和有效性降低,从而加剧代理冲突,增加了代理成本。由此,管理者有可能做出不利于企业长期价值增长的决策,降低企业技术创新水平。综合上述分析,数字化转型可能会对企业技术创新水平带来两种相互竞争的作用。但是根据已有文献的研究结论以及相关案例的过程分析,数字化转型对企业经营活动和管理过程的积极作用更加可期且更具重要性[ 21 ],从而缓解融资约束和代理问题,最终促进企业技术创新。由此,本文提出以下假设:

H1:数字化转型对企业技术创新具有正向影响。

三、研究设计

(一)数据来源

本文研究样本为2012—2020年我国A股上市企业。选取2012年作为研究起点的原因是,2012年国家开始实施推动数字技术应用的相关政策,企业开始探索大数据技术等新一代数字技术的应用,数字技术应用逐步深入到运营流程环节,为企业数字化转型提供了基础[ 21 ]。数字化转型衡量指标由手工整理和公司年报得到,其他微观数据来自CSMAR和CNRDS,并做以下处理:(1)删除金融业企业数据,以控制金融业企业由于会计准则、资本结构与企业差异带来的影响。(2)删除经营状况恶化的ST企业、*ST企业。(3)重点关注产业数字化的传统企业,剔除主营业务中与数字产业化相关的样本。根据证监会2012年行业分类,剔除信息传输、软件和信息技术服务业(一级代码为I),计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)以及科技推广和应用服务业(M75)的样本[ 26 ]。(4)删除存有严重缺失和异常数据的样本。(5)对连续变量缩尾处理(范围为上下1%)。

(二)变量定义及说明

1.被解释变量——技术创新水平(Innov)

专利数是企业技术创新水平的直接体现,是衡量企业技术创新的常用指标。首先,专利数包括专利申请总数和专利授权总数,授权的专利数量可能具有一定程度的不稳定性。相较而言,专利申请数更能真实反映企业实际的技术创新水平。其次,申请专利的类型包括发明型、实用新型及外观设计型。在三种类型的专利中,实用新型及外观设计型专利体现的是企业的创新数量,而发明专利体现的是企业创新的质量,具有更高的技术含量,反映企业的核心竞争力[ 27 ]。因此,通过发明专利申请数度量企业技术创新水平。由于数据右偏分布,将发明专利申请数加1后取自然对数;并且,考虑到专利产出具有周期性,对其进行滞后一期处理。

2.解释变量——数字化转型(DT)

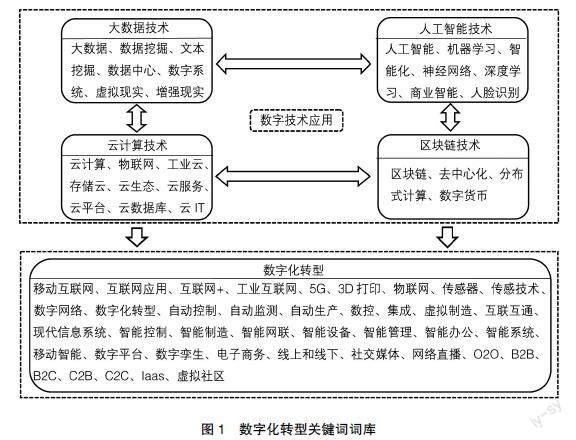

通过文本分析法刻画企业数字化转型程度,具体如下:(1)利用Python收集沪深A股2012—2020年上市企业年报,并将公司年报转为txt文本文件。(2)确定数字化转型关键词词汇表。参考何帆和刘红霞[ 16 ]及吴非等[ 10 ]的研究,汇总构建关键词词库(如图1所示),并且删除年报中表述為“不”“无”“没有”等带有否定意义的目标关键词,还删除年报中非本公司的目标关键词(例如年报中所表述的企业的客户、股东等利益相关者数字化转型的关键词)。(3)统计数字化转型关键词词频。在年报文本文件及词库的基础上,通过Python进行文本分析来统计关键词词频,加总后得到数字化转型程度的代理指标。由于数据右偏分布,将企业数字化转型程度的代理指标加1后取自然对数。

3.控制变量

参考现有文献[ 5,6,28 ],分别从公司特征、财务状况及公司治理角度选取以下控制变量:企业规模(Size)、企业成长性(Gro)、上市年限(Age)、财务杠杆(Lev)、资产回报率(ROA)、固定资产占比(PPE)、管理层持股比例(Manager)、董事会规模(Board)、股权集中度(Top10)。上述变量的详细描述列示于表1。

(三)模型设定

为检验H1,设定模型(1):

其中,Innovi,t+1为i企业在t+1年的技术创新水平,DTi,t代表企业i在t年的数字化转型程度,CVsi,t为其他影响企业技术创新水平的控制变量,?着i,t为随机误差。此外,∑Year和∑Ind分别表示年度和行业因素,以控制遗漏变量的影响。

四、实证结果及分析

(一)描述性统计

由表2可知,技术创新水平的均值为0.958,最大值为8.769,最小值为0.000,说明样本企业技术创新水平之间差异明显。企业数字化转型均值为1.437,最大值为4.431,最小值为0.000,表明样本企业在数字化转型程度方面存有较大差异,企业仍需采取行动积极推进数字化转型。其他变量也均在合理范围内,在此不再赘述。

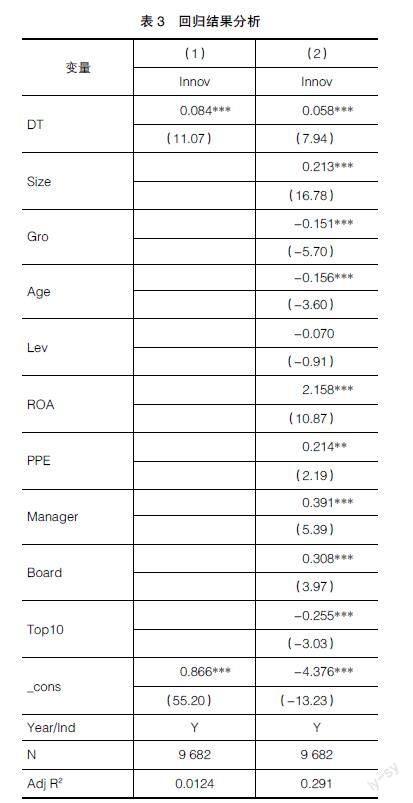

(二)回归结果分析

表3列示了数字化转型与技术创新水平的模型估计结果。列(1)是未加入控制变量的模型估计结果,列(2)是加入控制变量后的模型估计结果,上述回归模型均控制了行业和年度效应。无论回归模型中是否加入控制变量,数字化转型(DT)均在1%水平上显著为正。这表明数字化转型显著提高了企业技术创新水平,H1得到验证。

(三)稳健性检验

1.内生性检验

(1)工具变量法。数字化转型与企业技术创新水平可能有双向因果关系,即技术创新水平较高的企业可能更愿意应用数字技术,积极进行数字化转型。本文在主回归中选择t+1期的技术创新水平进行回归,因此不存在双向因果问题。但回归模型中还存在遗漏变量而导致的内生性问题,因此利用工具变量法来缓解以上内生性问题。数字化转型的工具变量为样本企业所在城市的人均互联网宽带用户数(Inter)及人均邮政业务数量(Post)[ 12-13 ],数据来自《中国城市统计年鉴》,然后通过两阶段最小二乘法进行回归估计。Inter、Post代表城市互联网及通信业发展情况,是企业数字化转型的基础设施,会直接影响企业数字化转型程度;同时,地区互联网宽带用户数及人均邮政业务数量与企业技术创新之间不存在直接关联。因此,Inter与Post是有效的工具变量。两阶段最小二乘法的回归结果显示第一阶段F值为19.786(F值>10),表示拒绝了弱工具变量的原假设,说明选取的工具变量与解释变量是相关的。此外,一阶段回归中,Inter和Post的回归系数分别为0.132和0.015,均在5%的水平显著,并且二阶段回归中Hansen J值(p=0.579)不显著,表明工具变量满足外生性条件。以上结果表明,工具变量满足相关性、外生性的要求,选取合理。控制潜在的内生性影响后,DT的估计系数仍显著为正(p<0.01),说明本文主要的研究结论稳健。(2)控制企业固定效应。在模型中加入企业个体与时间的固定效应,来缓解不随时间变化且难以量化的个体层面遗漏变量对本文主要结论的干扰[ 2 ]。

2.其他稳健性检验

(1)替换被解释变量的代理指标。将技术创新水平的代理指标替换为企业发明、外观设计及实用新型专利申请总数加1后的自然对数值(Innov_num)。(2)替换解释变量的代理指标。将数字化转型程度的指标进一步降维处理为两个层面,分别是数字技术应用层面(DT1)与数字化转型层面(DT2),再次进行回归[ 10 ]。(3)改变研究区间。2015年股市大幅涨跌,降低了企业的资产流动性,进而阻碍了数字化转型的推进,如果不探讨金融危机这类因素的影响,会导致样本偏误,干扰研究结论[ 10 ]。为了剔除股市异动的影响,删掉2015年及之前的样本,保留2016—2020年的样本再次进行回归。经过上述稳健性检验,本文结论未变。限于篇幅,未报告稳健性检验结果。

五、机制检验与情境分析

(一)机制检验

参照温忠麟和叶宝娟[ 29 ]提出的逐步回归程序,在模型(1)的基础上建立模型(2)和模型(3),分别对数字化转型缓解融资约束及减少代理问题两种潜在的传导机制进行实证检验,以便考察数字化转型与企业技术创新水平之间的作用机理。模型(2)和模型(3)中的Me代表中介变量。

1.融资约束(KZ)

企业融资约束程度通过观测年度样本企业的KZ指数衡量。KZ指数越大,代表企业融资约束程度越严重[ 30 ]。

2.代理问题

第一类代理问题(AC1)通过总资产周转率(即主营业务收入与总资产之比)衡量。总资产周转率代表企业管理者综合利用股东资产创造收入的意愿及能力,是衡量第一类代理问题的主要指标。总资产周转率越大代表管理者的代理效率越高,第一类代理问题越小[ 31-33 ]。第二类代理问题(AC2)通过控股股东的资金占用来衡量[ 33 ]。控股股东对上市公司资金的侵占行为在财务报告中主要体现为其他应收款,因此,通过其他应收款与总资产之比来衡量第二类代理问题,该值越大,表示第二类代理问题越严重。

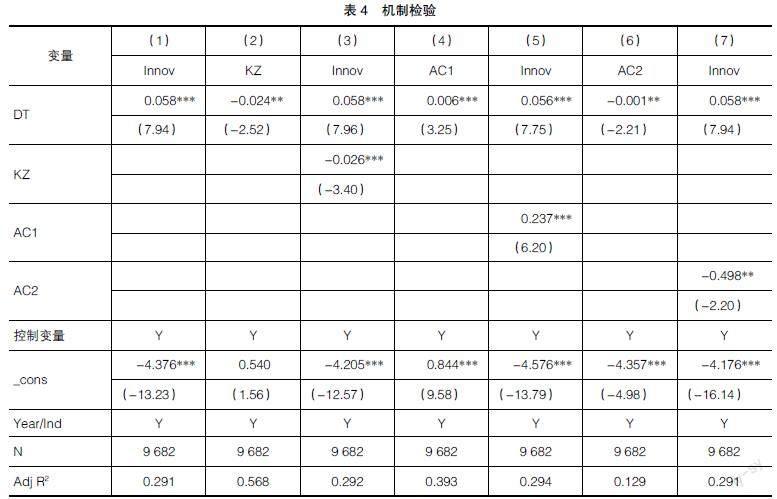

表4的列(1)为主回归,与前文一致。列(2)是企业融资约束(KZ)对数字化转型程度(DT)的回归结果,DT回归系数为-0.024,且通过5%置信水平的显著性检验,表明数字化转型会显著降低企业融资约束程度。列(3)为技术创新水平对数字化转型与融资约束的回归,KZ系数为-0.026且在1%的水平顯著,同时DT系数仍显著为正,这表明数字化转型可以通过缓解融资约束进而驱动企业技术创新。

表4的列(4)为第一类代理成本(AC1)对数字化转型程度(DT)的回归结果,DT回归系数为0.006且通过1%置信水平的显著性检验,表明数字化转型会改善股东与管理者之间的代理问题。由列(5)结果可知,AC1系数为0.237且在1%的水平显著,同时DT系数仍显著为正,这表明数字化转型通过减少第一类代理问题进而促进企业技术创新。

表4的列(6)为第二类代理成本(AC2)对数字化转型程度(DT)的回归结果,DT回归系数为-0.001且通过5%置信水平的显著性检验,这代表数字化转型会改善第二类代理问题。由列(7)结果可知,AC2系数为-0.498且在5%的水平显著,同时DT系数仍显著为正,这表明数字化转型可以通过减少第二类代理问题进而驱动企业技术创新。

(二)情境分析

1.基于外部治理环境的情境分析:行业竞争程度

首先,行业竞争程度通过改变组织战略选择来影响企业技术创新水平。行业竞争程度高时,外部市场环境更加动态复杂,企业为了在激烈的竞争中获取竞争优势,更有可能主动进行数字化转型[ 1 ]。由此,激烈的行业竞争使得企业数字化转型的主观意愿增强,进而取得更好的技术创新提升效果。其次,行业竞争程度的提升会促使管理者向信贷市场与外部资本市场披露更多的企业内部信息,缓解企业内外部的信息不对称,降低企业面临的外部融资约束[ 34 ],有助于促进企业技术创新。在此基础上,数字化转型能够进一步缓解融资约束,推动企业技术创新。最后,激烈的行业竞争使得外部治理环境更加规范与严格,增强了市场信息透明度,缓解了股东与管理者之间的代理问题[ 34 ]。数字化转型能够加强对企业管理者的监督,提升其激励效率,缓解第一类代理冲突,推动企业技术创新。由此,良好的外部治理环境将与企业数字化转型的积极效应形成合力,从而更好地推动企业技术创新。综上,行业竞争程度会推动企业积极开展数字化转型,并进一步放大数字化转型的信息效应(缓解外部融资约束)与治理效应(缓解代理问题),进而取得更好的技术创新提升效果,即行业竞争程度越高,数字化转型对技术创新的积极影响更加显著。

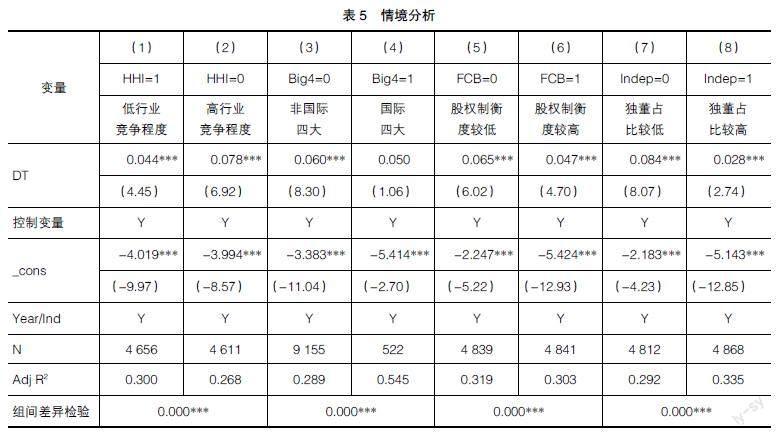

行业竞争程度通过样本企业所在行业中主营业务收入排名前五企业的赫芬达尔指数(HHI)来衡量,HHI越大代表行业竞争程度越低,HHI越小代表行业竞争程度越高[ 34 ]。将HHI低于中位数的企业取值为0,表明行业竞争程度较高,否则为1,进行分组差异检验。从表5的列(1)(2)可知,DT系数在行业竞争程度高组与低组中均显著为正,但行业竞争程度高组大于行业竞争程度低组,且通过组间系数差异检验(p值为0.000)。由此可知,在行业竞争程度更高的情境下,数字化转型对企业技术创新的积极效应能得到更大的发挥。

2.基于外部治理环境的情境分析:审计质量

首先,从代理问题的视角来看,较高质量的外部审计对管理层的监督力度更大,能够更加有效地识别管理层的机会主义行为,同时能够更加有效地辨识和约束控股股东的利益侵占行为[ 35 ]。审计质量较高时,企业的两类代理问题相对较小,数字化转型治理效应的发挥空间较小,数字化转型对技术创新的驱动效应也比较有限。对小型会计师事务所审计的企业而言,这些企业外部审计的审计质量较低,企业的代理问题相对突出,数字化转型的治理效应得到了更大的发挥空间,对企业技术创新的驱动效应也更为明显。其次,从融资约束视角来看,大型会计师事务所进行审计意味着企业拥有更为充足的资本支撑,企业的内源性融资压力较小,同时这些企业未来发展前景良好,有助于吸引外部融资,使得企业的外部融资约束较小,这种情境下数字化转型产生的积极效应也比较有限。总之,审计质量较高时数字化转型的积极作用相对受限,而审计质量较低时数字化转型对融资约束和代理问题的缓解效应得到更大的发挥空间,进而对企业技术创新的驱动作用更加明显。

审计质量通过负责企业审计的会计师事务所是否为国际四大(Big4)来衡量[ 35 ]。当企业聘请的会计师事务所为国际四大时,Big4取值为1,否则为0,进行分组差异检验。从表5的列(3)(4)可知,在国际四大审计组DT系数不显著,在非国际四大审计组DT系数显著为正,检验结果证实了上述分析。

3.基于内部治理环境的情境分析:股权制衡度

一方面,股权制衡通过多个大股东的相互约束和牵制,能够减少控股股东“一股独大”的现象。随着股权制衡度的提高,制衡股东能够更加有动力和能力约束控股股东的行为,进而缓解第二类代理问题。另一方面,当制衡股东在公司决策中更有话语权时,他们与企业的整体利益趋于一致,更有动力加强对管理者的监督与激励,使得管理者的决策更加专业化与科学化,进而缓解第一类代理问题[ 36 ]。由此可知:在股权制衡度较高的企业中,两类代理问题不严重,数字化转型的治理效应所发挥的作用也较小;而在股权制衡度较低的企业中,企业面临更为严重的代理问题,数字化转型减少两类代理问题、驱动技术创新的积极效果将更加明显。

股权制衡度的代理指标为第二大股东持股数与企业第一大股东的持股数之比(FCB)[ 36 ]。当样本企业的股权制衡度大于中位數时FCB取值为1,否则为0,进行分组差异检验。表5中列(5)(6)的回归结果证实了上述分析。

4.基于内部治理环境的情境分析:独立董事

独立董事比例较高时,公司的内部治理机制更加完善,独立董事可以通过选聘、考核、惩罚、奖励与激励管理者,进而有效约束管理层的机会主义行为,减少股东与管理者之间的第一类代理冲突。独立董事也可以公开质疑董事会议案、监督企业关联交易行为、对控股股东侵害中小股东的议案发表反对意见,从而缓解第二类代理问题[ 35 ]。由此可知,在独立董事占比较低的企业中,企业的两类代理问题突出,企业技术创新面临更为严重的代理问题,此时数字化转型减少代理问题、驱动技术创新的积极效果将更加明显。

根据证监会对上市公司独董制度的要求,上市企业董事会成员中的独董占比应至少为1/3。很多现代企业的独董占比仅满足1/3的合规性要求。本文参考现有研究[ 35 ],若企业独董占比超过法律规定的合规性要求,即占比大于1/3,表示该企业独立董事占比较高,Indep取值为1,否则为0。表5中列(7)(8)的回归结果证实了上述分析。

六、研究结论与启示

本文利用2012—2020年我国A股上市公司数据,考察数字化转型对企业技术创新水平的影响及传导路径。结果表明:(1)数字化转型对企业技术创新水平有显著的促进效应。(2)缓解融资约束及减少两类代理问题在数字化转型与企业技术创新二者关系中起到部分中介作用。(3)数字化转型对企业技术创新水平的积极作用在行业竞争程度较高、审计质量较低、股权制衡度较低及独立董事占比较低的企业中更加明显。

基于上述研究结论,本文提出如下启示:

第一,积极推进数字化转型,赋能企业技术创新。对于企业而言,目前商业环境已经建立在数字化、智能化之上,企业需深度推进数字化转型,使得数字化转型能够更好地发挥技术创新赋能效应,进而助力企业提升技术创新水平,实现高质量发展。第二,数字化转型对企业技术创新的促进作用可以通过缓解融资约束和减少代理问题来实现。首先,企业在推进数字化转型的过程中,应畅通信息传导机制,提升企业信息传递的质量与效率,实现企业与外部投资者等多方利益相关者之间的良性互动,缓解外部融资约束,从而促进企业技术创新。其次,企业应主动变革商业模式与组织结构,通过深度推进数字化转型来达成降本增效、开源节流的积极效应,进而增加企业内部资金积累,为企业技术创新提供充足的资源支撑。最后,企业应重视数字化转型的治理效应,在通过数字化技术优化原有管理模式的同时,主动提升企业信息透明度,并不断优化治理环境,从而促进企业技术创新和长远发展。第三,数字化转型创新效应的有效发挥需要外部治理环境的保障。政府应积极完善市场发展环境,加强对垄断性行业的监督,或者通过降低进入壁垒等方式加强市场竞争,为企业主动推进数字化转型、促进技术创新营造良好的外部治理环境。第四,内部治理机制不完善的企业应积极进行数字化转型。审计质量较低、股权制衡度较低及独立董事不足等公司治理水平相对较低的企业应抓住数字红利,通过数字化转型优化公司治理模式,提升公司治理水平,从而更好地赋能企业技术创新。

【参考文献】

[1] 陈庆江,王彦萌,万茂丰.企业数字化转型的同群效应及其影响因素研究[J].管理学报,2021,18(5):653-663.

[2] 聂兴凯,王稳华,裴璇.企业数字化转型会影响会计信息可比性吗[J].会计研究,2022(5):17-39.

[3] HALL B H,LERNER J.The financing of R&D and innovation[J].Handbook of the Economics of Innovation,2010(1):609-639.

[4] JENSEN M C.Agency costs of free cash flow,corporate finance,and takeovers[J].The American Economic Review,1986,76(2):323-329.

[5] 高明华,刘波波.自愿性信息披露对企业技术创新的影响路径分析[J].科技进步与对策,2022,39(4):69-79.

[6] 陈钦源,马黎珺,伊志宏.分析师跟踪与企业创新绩效:中国的逻辑[J].南开管理评论,2017,20(3):15-27.

[7] 李汇东,唐跃军,左晶晶.用自己的钱还是用别人的钱创新:基于中国上市公司融资结构与公司创新的研究[J].金融研究,2013(2):170-183.

[8] 王亚男,戴文涛.内部控制抑制还是促进企业创新:中国的逻辑[J].审计与经济研究,2019,34(6):19-32.

[9] 左晶晶,唐跃军,眭悦.第二类代理问题、大股东制衡与公司创新投资[J].财经研究,2013,39(4):38-47.

[10] 吴非,胡慧芷,林慧妍,等.企业数字化转型与资本市场表现:来自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021,37(7):130-144.

[11] 韩美妮,王福胜.信息披露质量、融资约束与技术创新关系研究[J].会计之友,2016(17):51-56.

[12] 管考磊,朱海宁.企业数字化转型对税收规避的影响:来自中国上市公司的经验证据[J].证券市场导报,2022(8):30-38.

[13] 王守海,徐晓彤,刘烨炜.企业数字化转型会降低债务违约风险吗?[J].证券市场导报,2022(4):45-56.

[14] 高雨辰,万滢霖,张思.企业数字化、政府补贴与企业对外负债融资:基于中国上市企业的实证研究[J].管理评論,2021,33(11):106-120.

[15] BROWN J R,PETERSEN F.Financing innovation and growth:cash flow,external equity, and the 1990s R&D boom[J].The Journal of Finance,2009,64(1):151-185.

[16] 何帆,刘红霞.数字经济视角下实体企业数字化变革的业绩提升效应评估[J].改革,2019(4):137-148.

[17] 黄大禹,谢获宝,邹梦婷,等.数字化转型对企业风险承担水平的影响:作用机制与影响渠道[J/OL].科技进步与对策,2022-08-13.

[18] 白福萍,刘东慧,董凯云.数字化转型如何影响企业财务绩效:基于结构方程的多重中介效应分析[J].华东经济管理,2022,36(9):75-87.

[19] 池仁勇,郑瑞钰,阮鸿鹏.企业制造过程与商业模式双重数字化转型研究[J].科学学研究,2022,40(1):172-181.

[20] 张永珅,李小波,邢铭强.企业数字化转型与审计定价[J].审计研究,2021(3):62-71.

[21] 罗进辉,巫奕龙.数字化运营水平与真实盈余管理[J].管理科学,2021,34(4):3-18.

[22] 韩美妮,王福胜.信息披露质量、银行关系和技术创新[J].管理科学,2017,30(5):136-146.

[23] 袁东任,汪炜.信息披露与企业研发投入[J].科研管理,2015,36(11):80-88.

[24] 冼依婷,何威风.企业数字化转型影响业绩预告质量吗[J].山西财经大学学报,2022,44(9):100-113.

[25] 史亚雅,杨德明.数字经济时代商业模式创新与盈余管理[J].科研管理,2021,42(4):170-179.

[26] 李琦,刘力钢,邵剑兵.数字化转型、供应链集成与企业绩效:企业家精神的调节效应[J].经济管理,2021,43(10):5-23.

[27] 黎文靖,郑曼妮.实质性创新还是策略性创新:宏观产业政策对微观企业创新的影响[J].经济研究,2016,51(4):60-73.

[28] 肖土盛,吴雨珊,亓文韬.数字化的翅膀能否助力企业高质量发展:来自企业创新的经验证据[J].经济管理,2022,44(5):41-62.

[29] 温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.

[30] KAPLAN S N,ZINGALES L.Do investment-cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints?[J].Quarterly Journal of Economics,1997,112(1):169-215.

[31] ANG J S,COLE R A,LIN J W.Agency costs and ownership structure[J].Journal of Finance,2000,55(1):81-106.

[32] 李雷,杨水利,陈娜.数字化转型对企业投资效率的影响研究[J].软科学,2022,36(11):23-29.

[33] 徐向艺,徐宁.金字塔结构下股权激励的双重效应研究:来自我国上市公司的经验证据[J].经济管理,2010,32(9):59-65.

[34] 杜善重,马连福.连锁股东对企业风险承担的影响研究[J].管理学报,2022,19(1):27-35.

[35] 杜善重,李卓.连锁股东治理与企业创新[J].科学学与科学技术管理,2022,43(5):117-141.

[36] 朱德胜,周晓珮.股权制衡、高管持股与企业创新效率[J].南开管理评论,2016,19(3):136-144.