第20课 同步练习

杜夏英

一、单项选择题

基础训练

1. 上海工人罢工后,北京政府被迫释放了被捕学生,又下令撤销了曹、章、陆卖国贼的职务。但其又电令中国代表在巴黎和约上签字,于是全国各地发往巴黎抗议签字的电报就有7000余份,中国代表最终未在巴黎和约上签字。材料反映出五四运动()

A. 具有彻底的斗争精神

B. 斗争重点发生了变化

C. 将反帝斗争放在首位

D. 沉重打击了北京政府

2. 《新申报》某记者在回忆录中述及“山东问题”“公理战胜强权”“罢课、罢工、罢市”等。这些情形出现于()

A. 辛亥革命时期 B. 五四运动时期

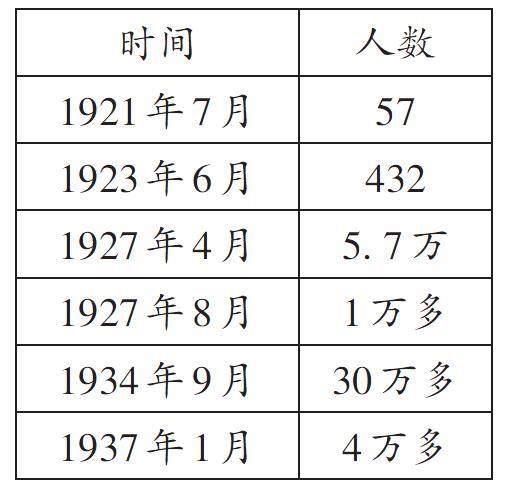

C. 国民革命时期 D. 全面抗战时期

3. 1918年3月,中国第一次出现了以“劳动”命名的杂志。11月,蔡元培在一次集会的演说中喊出了“劳工神圣”的口号。这可以用来说明()

A. 工人阶级已经登上政治舞台

B. 马克思主义在中国传播

C. 中国革命面貌从此焕然一新

D. 新文化与工农运动结合

4. “一船红中国,万众跟党走。”102年前,中国共产党诞生在南湖的一条游船上。参加“一大”的13位代表,怀着救国救民寻求真理的信念,积极投身中华民族解放事业。材料主要体现了()

A. 立党为公、忠诚为民的精神

B. 革故鼎新、兴利除弊的精神

C. 自我评判、自我扬弃的精神

D. 艰苦奋斗、自力更生的精神

5. 中共二大发表的宣言说:中国的广大农民有极大的革命积极性,是革命运动中的最大要素;小资产阶级因遭受极大痛苦会加入到革命的队伍里来,工人阶级将会变成推倒在中国的帝国主义的革命领袖军。这表明当时中国共产党()

A. 正确认识了当时中国的国情

B. 强调农民阶级主力军地位

C. 主张国民革命实施国共合作

D. 重视革命武装力量的作用

6. 中共中央某决议提道:“中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党……工人阶级尚未强大起来,自然不能发生一个强大的共产党——一个大群众的党,以应目前革命之需要”,为此中国共产党()

A. 决定建立革命统一战线

B. 与国民党进行第二次合作

C. 创立了农村革命根据地

D. 强调党对军队的绝对领导

7. 国民革命军挥师北伐,使中国大地从南到北、从珠江三角洲到长江三角洲,处处燃烧着革命的火焰。下列宣传标语最能体现这一“革命的火焰”的是()

A. 驱逐鞑虏,恢复中华

B. 打倒列强,除军阀

C. 誓死力争,还我青岛

D. 星星之火,可以燎原

8. “中国大地从南到北,处处燃烧着革命的火焰”,使孙中山先生“凡四十年还未能完成的革命事业,在仅仅两三年之内,获得了巨大的成就”。“巨大的成就”是指()

A. 国共两党实现了党外合作

B. 北洋军阀的统治基本被推翻

C. 封建君主专制制度的解体

D. 马克思主义在中国广泛传播

进阶训练

9. 近代北方早期工人运动主要在封建行帮的组织下进行,“公开罢工是少数,而多数是怠工、破坏机器和逃跑等。”1921年之后,大规模罢工行动明显增多,且各行动之间存在明显的连续、集中的特点,如开滦工人罢工(1922年)就是唐山、赵各庄、林西、马家沟、唐家庄五地的联盟罢工。工人运动的变化反映了()

A. 工人阶级登上历史舞台

B. 中国共产党的坚强领导和组织

C. 工人革命运动高潮到来

D. 中国共产党成为革命中流砥柱

10. 民国十二年正月二十六日,孙中山与列宁的代表越飞共同发表宣言,声明两国在各行其主义的条件之下,共同合作。十二年夏,孙中山派蒋介石赴俄,考察红军和共产党的组织。受此启发孙中山主张()

A. 效仿苏联建立社会主义国家

B. “节制资本”实现“耕者有其田”

C. 效仿欧美建立资本主义制度

D. “以俄为师”但不采用其政治制度

11. 下表反映的是新民主主义革命时期中国共产党党员人数变化情况。其中,1927年4月到1927年8月中国共产党党员人数变动的主要因素是()

A. 中国工农红军的正式建立

B. 农村革命根据地不断开辟

C. 第一次国共合作全面破裂

D. 抗日民族统一战线的建立

二、非选择题

12. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 五四运动前,传入中国的马克思主义是零星的,绝大部分是转译自日本学者研究社会主义的著作。五四运动后,马克思原著的引进和翻译出版受到重视,各种期刊大量、系统地介绍马克思主义。李大钊等在北京成立了“北京大学马克思学说研究会”,陈独秀等在上海发起成立了“马克思主义研究会”,毛泽东等在长沙成立了“新民学会”。同时,一批先进知识分子深入工人,用通俗语言向工人传播马克思主义。

——摘编自石仲泉、鞠俊俊《五四运动与马克思主义在中国的早期传播》

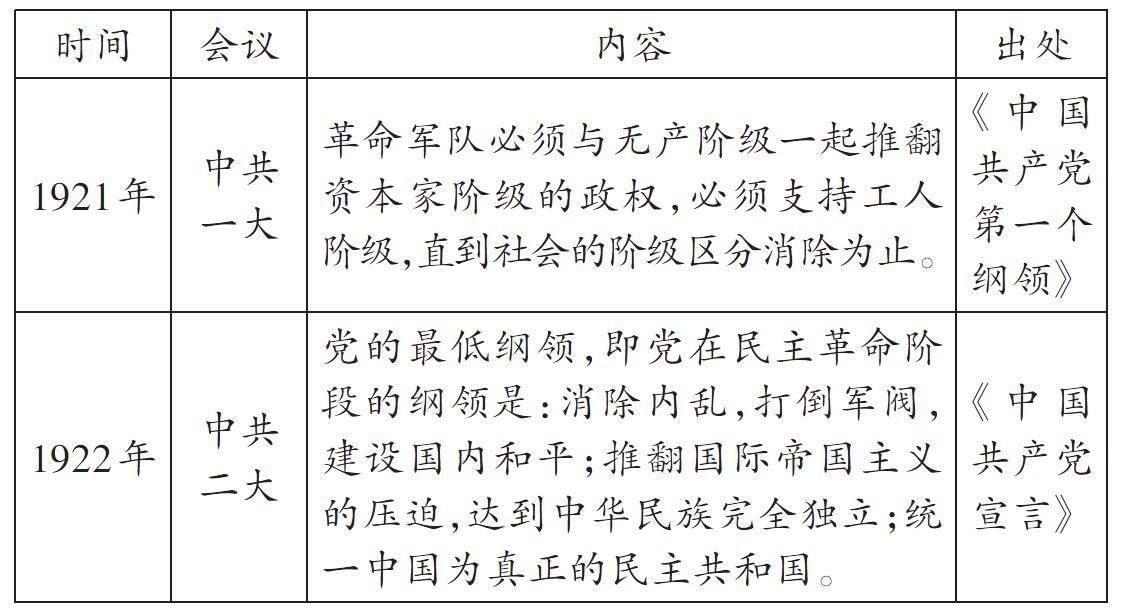

材料二

材料三 1924-1927年国共合作实际上是以“国民革命”为号召的民族革命。这场革命的直接斗争目标就是所谓“打倒列强除军阀”。北伐战争即为这场革命最具体的实现手段。北伐战争这一军事统一过程,从一个侧面清楚地反映出,中国社会民族主义观念广泛发酵,多数社会大众对国家统一运动明显抱以期待和欢迎的态度。

——摘编自王建朗、黄克武主编《两岸新编中国近代史·民国卷》

(1)根据材料一,概括五四运动后马克思主义传播的表现,并结合所学知识分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国共产党对革命对象认识的变化,并分析其原因。

(3)根据材料三,指出“这场革命”的实质任务是什么。结合所学,指出“这场革命”的作用。

(参考答案见下期)