第21课 同步练习

余建峰

一、单项选择题

基础训练

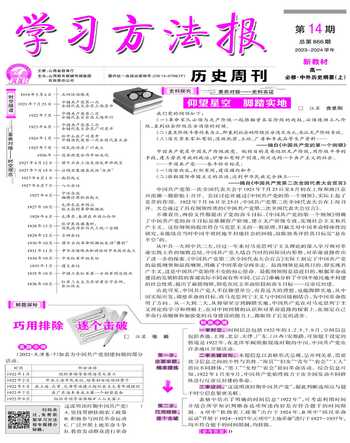

1. 历史上的国民政府曾经数易其所在地,每次的变动,其背后都折射出丰富的历史意义,观察下图,在②处发生的事件,标志着( )

A. 革命统一战线建立

B. 国民党专制统治确立

C. 国民政府形式上统一

D. 抗日战争的胜利

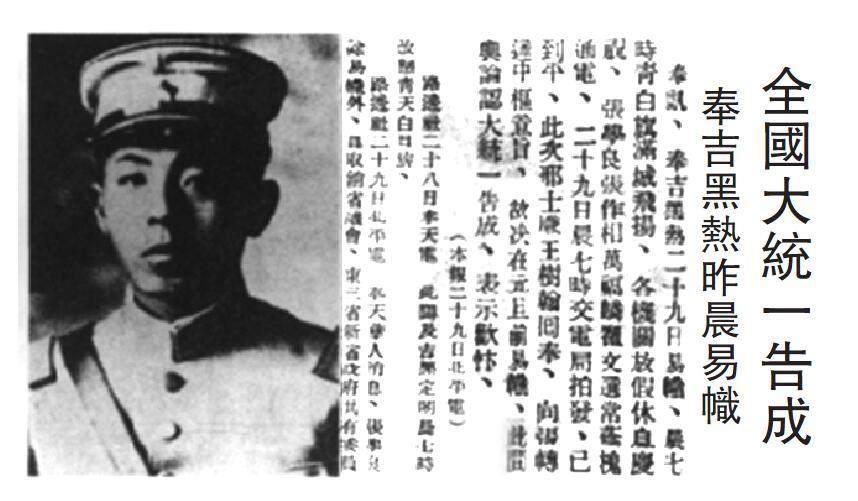

2. 促成下图历史事件发生的因素主要是( )

A. 美英列强的干涉

B. 中共抗日政策的感召

C. 国耻家仇的推动

D. 国共合作北伐的压励

3. 毛泽东在党的会议上强调“秋收暴动非军事不可”,党“以后要非常注意军事,须知政权是由枪杆子中取得的”。这次会议()

A. 确定武装反抗国民党反动派的方针

B. 确立毛泽东思想为党的指导思想

C. 确定建立抗日民族统一战线的方针

D. 将党的工作重心由乡村转向城市

4. 1933年,苏维埃政府组织广大农民成立犁牛合作社或犁牛站,将没收地主的和集资购买的耕牛定为全体社员公有,按农户分得的田亩多少调剂使用。该举措()

A. 推动国民革命运动的发展

B. 提高了工人阶级生活水平

C. 有利于革命根据地的建设

D. 巩固了抗日民族统一战线

5. 某省份在宣传其革命历史时用了以下词汇:“武装反抗,创建军队”“星星之火,可以燎原”“革命摇篮,红色故都”。该省份是()

A. 广东 B. 湖北

C. 江西 D. 陕西

6. 1934年10月,中华苏维埃共和国失去了固定的版图——共产党人不得不暂时把建立人民政权的初心,带到了马背上。导致这一局面出现的主要原因是()

A. “左”倾错误导致军事受挫

B. 党的工作重心发生了转移

C. 农村革命根据地的不断扩大

D. 遵义会议确立了新的路线

7. 这是一组大型声乐套曲:“健儿巧渡金沙江……铁索桥上显威风……雪山低头迎远客,草毯泥毡扎营盘。”此曲所咏事件发生的直接原因是()

A. 中华苏维埃共和国的成立

B. 党内“左”倾路线的错误指挥

C. 第五次反“围剿”的失利

D. 日本制造卢沟桥事变大举侵华

8. 在红军长征途中的某次会议上,开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位,在极其危急的情况下,挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命。这次会议是()

A. 八七会议B. 古田会议

C. 遵义会议D. 中共三大

进阶训练

9. 某学术论文设计了“甲午战后的初步发展”“民国初期的短暂春天”“国民政府统治前期的较快发展”“国民政府统治后期的发展困境”等分论标题,据此推断论文主题是()

A. 封建小农经济的成长

B. 家庭手工生产的发展

C. 近代洋务运动的兴起

D. 民族工业的曲折进程

10. 从1931年11月到1934年1月,中央革命根据地进行三次民主选举并颁布选举法细则,许多地方参加选举的人占选民总人数的80%以上。据此能说明()

A. 井冈山革命根据地建立

B. “工农武装割据”思想提出

C. 确定土地革命的总方针

D. 根据地实现普遍广泛的民主

11. 1935年召开的遵义会议,纠正了党内的“左”倾错误,取消了博古的中共中央总负责人的职务,但党一改以往惩办主义的做法,而是继续分配博古等犯了错误的同志以适当的工作。党的这一转变()

A. 是党政治智慧的体现

B. 利于革命统一战线的巩固

C. 源于共产国际的压力

D. 旨在缓和党内的派系斗争

12. 1936年10月10日,中共中央在《为庆祝一、二、四方面军大会合通告》中指出:“我全国主力红军的会合与(已)进入抗日前进阵地”,“即刻就要进入……抗日民族革命战争的阶段”。这表明,红军长征的胜利()

A. 粉碎了国民党消灭红军的企图

B. 促使了革命中心从南方转移到北方

C. 确立了毛泽东思想的指导地位

D. 推动了革命战争向民族战争的转变

二、非选择题

13. 阅读下列材料,回答问题。

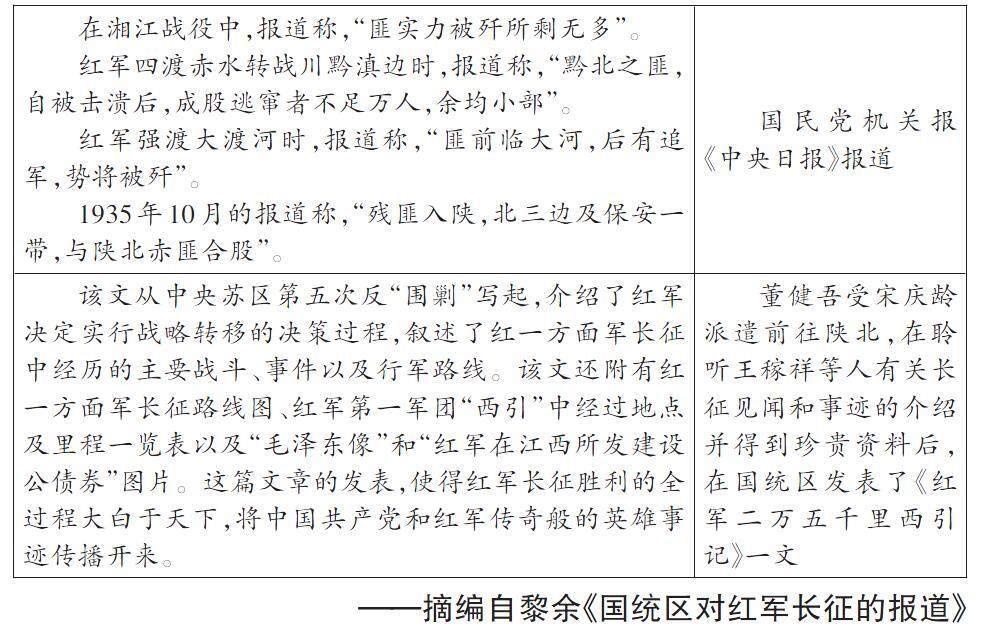

材料 红军长征历尽艰辛最终取得胜利。以下是国统区对长征的部分报道。

——摘编自黎余《国统区对红军长征的报道》

(1)依据材料,指出国统区对于红军长征报道的不同并简析其原因。

(2)依据材料,评析关于红军长征不同报道的史料价值。