宋朝崇文抑武国策

李宏

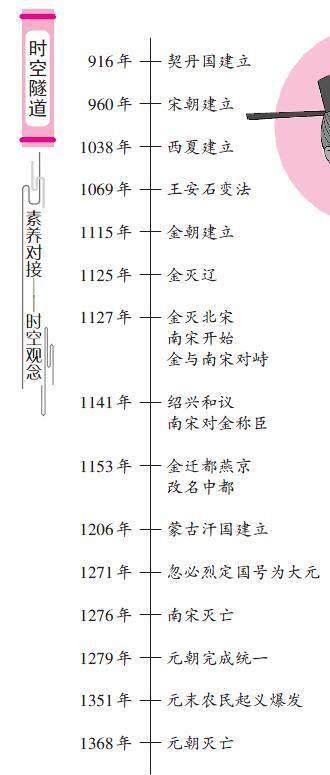

时空隧道

上(宋太宗)曰:“自梁、晋已降,昏君弱主,失控驭之方,朝廷小有机宜,裨将列校,皆得预御坐而参议,其姑息武臣乃如此。”

——李焘《续资治通鉴长编》卷37

“五代以来,四方多事,时君尚武,不暇向学。”

——范祖禹《帝学》卷3

中唐开始的藩镇割据局面,至五代时进一步造成武夫跋扈、悍将称雄的后果。数十年间,王朝更替频仍,文官武将之间的关系严重失衡,割据局面愈演愈烈。正因为如此,当时社会上便形成了强烈的重武轻文社会风气,并且军事力量决定着政治状态。

宋王朝通过兵变上台,开国伊始就遭到李筠、李重进等藩镇的武力抵抗。还有如王彦升在任京城巡检时,敢于夜闯宰相王溥家门,以索酒为名进行敲诈。这些事件反映出武将积习已久的跋扈作风。结合历史的教训和自身的兵变经历,宋太祖清楚地看到,政权面临的最大威胁便是拥兵自重的武将势力。朝野上下遂皆视武人及武力因素为动乱的根源所在。崇文抑武国策应运而生。

崇文抑武国策包括两大方面。其一,崇文政策,主要表现在不杀少辱士大夫,扩大科举取士人数,文人言论相对自由,提高文臣地位。其二,抑武政策,主要表现在削夺武将兵权,文臣做地方官,实行官、职与差遣分离制度。

主要是因为宋代完善了文官制度,中国政府相当穩定。赵匡胤960年的篡位是中国历史上的最后一次,在以前,皇帝不断被他的大将、皇后和其他有权的大臣夺去皇位,960年以后,这种情况不再出现。王朝继续被外来征服或民众革命所灭亡,皇室的一些成员将皇位抢来抢去,但不再有臣下成功地篡夺皇权的事例。

——〔美〕费正清《中国:传统与变革》

宋朝崇文抑武国策有利于加强君主专制和中央集权,在防范内部动乱和维护统治稳定方面发挥了非常重要的作用。同时“崇文抑武”的国策也带来文化艺术的空前繁荣与经济飞速发展。不过,崇文抑武国策下官、职与差分离,冗官冗费增多,会导致行政效率低下和财政拮据现象。特别是尚武精神的逐渐弱化和头重尾轻以及地方凋敝,最终埋下了亡国之祸。

- 《学习方法报》历史新教材高一的其它文章

- 第10课 同步练习

- 第9课 同步练习

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第9课 两宋的政治和军事

- 整合条件 把握规律 合理推演