基于美学视野的小学民歌大概念教学设计

【摘要】传统民歌根植于农业社会,是劳动人民千百年来最深层的精神追求和最本真的审美表达。小学音乐民歌教学可通过提取其最闪亮的“五美”—地域美、方言美、智慧美、故事美、情感美来作为探究目标,组织相关教学活动,通过大概念的引领,让学生在丰富有趣的音乐实践活动中感悟、领会、阐释经典民歌之美,深入浅出地理解这种特定文化情境中的中国传统艺术,获得审美体验,形成可迁移的协同思考能力,发展学科核心素养。

【关键词】地域美;方言美;智慧美;故事美;情感美

作者简介:华小蕙(1976—),女,江苏省无锡市港下实验小学。

中国传统民歌承载着劳动人民千百年来最深层的精神追求和最本真的审美表达,是中华民族音乐艺术之根魂。《义务教育艺术课程标准(2022年版)》指出:“丰富审美体验,学习和领会中华民族艺术精髓,增强中华民族自信心和自豪感。”本文以苏少版小学音乐三年级上册民歌单元(江浙皖地区)中浙江乐清山歌《对鸟》的赏析教学为例,尝试以大概念为引领,引导学生从民歌的地域、语言、智慧、传承、乡情等核心概念感悟传统民歌之美,从而提高学生的概念性理解能力[1]。

一、感受民歌的地域特色之美

“一方水土养一方人。”传统民歌根植于农业社会,大多是人们在同一地理位置、自然环境中口耳相授、代代传唱的,所以无论是曲调特点、歌唱内容,还是发声方法,都与地域有着不可分割的联系。因此民歌教学要先引导学生形成关注民歌地域特点的思维视角。

本单元的第一个大概念是地理特点会影响人民的唱歌方式,教师可以通过直观呈现不同地区民歌诞生的地理环境,让学生的思维置于不同的时段、地域,在身临其境地欣赏、实践中理解感悟音乐知识。具体到《对鸟》一课的教学活动中,教师让学生观赏乐清风光,了解《对鸟》的传唱地“面临东海、背靠雁荡”的地理位置特点,知道山区人民分散的居住环境,从而理解当地居民的演唱方式特点—高亢而自由悠长。接着,教师设计“跟大山问好”的情境活动,让学生在趣味性的情境体验中尝试平直、高亢、悠长的呼喊式演唱方式。

教学片段一:

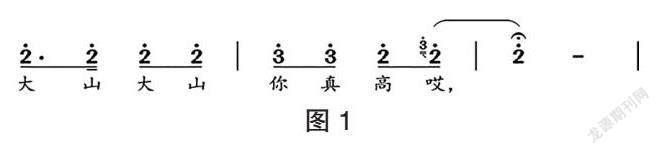

师:(播放乐清风光视频)这儿不仅面临着美丽的东海,还背靠我国东南第一名山—雁荡山。看,这里云山雾罩,仙气缭绕,老师觉得心旷神怡,想用歌声跟大山问好。(演唱图1段落)

师:同学们,老师用怎样的声音跟大山问好?

生1:老师用很高的声音向大山问好。

师:对呀,大山这么远这么高,我必须用高亢嘹亮的声音它才能听见。(板书:高亢嘹亮)

生2:老师用拖得很长的音跟大山问好。

师:被你发现了,身处山林,我们说得慢一点大山才能听清,所以要用自由的节奏慢慢地喊唱,在音乐中我们常常用延长记号来表示。(板书:自由)

本课实践活动:请你用高亢嘹亮、自由的声音跟大山问好。

单元相关探索:

1.在生活在市区的我们用怎样的声音和别人交流?

2.在空旷的大山里,相隔很远的小伙伴需要用怎樣的声音沟通交流?

3.为什么身在市区里的我们和身在山里的小伙伴所用的声音不一样?

二、体验民歌的乡音俚语之美

一个地域的民歌常带有方言特色,能唤起当地人的情感共鸣。宋代《湘山野录》曾记载,吴越王钱武肃在还乡会见乡亲的宴席上自唱《还乡歌》以娱宾,“时父老虽闻歌进酒,都不知晓”,武肃“再酌酒,高揭吴喉,唱山歌以见意”,“歌阙,合声庚赞,叫笑振席,欢感闾里”[2]。足见“乡音”在当地具有特殊的审美价值和奇特的吸引力。

乐清民歌《对鸟》所运用的方言是温州语系中的虹桥方言,这是一种听起来很奇特的地方语言,被网友戏评为“全国十大最难懂的方言之首”,对江苏学生而言,这种“听不懂”的唱词显得既神秘又有趣,会让他们很兴奋。所以要想让学生理解民歌文化,教师要带领学生尝试方言的模仿演唱,让学生在感受当地乡音俚语之美的同时,在脑中不断印证大概念—方言演唱让民歌更具地方特色。具体到《对鸟》一课的教学活动中,教师让学生模仿演唱方言版《对鸟》,在夸张的甩腔模仿中感受山里孩子的率真、可爱,理解民歌中音调和方言演唱的内在关联。

教学片段二:

1.学习用乐清方言念出鸟的名字

(1)青(cing)翠(cei)

(2)白(bei)鸽(gei)(它脚上的铜铃是用来送信件的)

(3)天雉(ji)鸟

(4)长(jiang)尾(yi)巴(bo)汀(ding)

2.聆听、模仿演唱乐清民歌《对鸟》

(1)播放故事片段—1940年的《对鸟》,了解演唱场景,记住歌名。

(2)学唱第一段方言版歌词,了解《对鸟》的歌曲内容。

(3)体会牧童顽皮可爱的情态。师扮演山里的牧童用方言演唱第一段,突出“打”“加”“搽”等甩腔唱法。

讨论:哪些地方能听出她摇头晃脑的小得意呢?

(4)学唱并对比:用方言演唱歌曲,对比“唱”的音调和“说”的音调有什么联系。

生:方言的音调和唱的音调很像。

师小结:民歌往往是怎么说就怎么唱!

本课实践活动:

1.用乐清方言念、唱四种鸟的名字,体会音调和方言演唱的内在关联。

2.运用听唱和师生接龙唱的方式学唱《对鸟》。

3.在夸张模仿甩腔的过程中传递自信、得意的情态。

单元相关探索:

1.你会讲方言吗?请你尝试用方言和同学、家人沟通交流。

2.请你找一首家乡流传的民歌,用方言来演唱它,对比和用普通话演唱有什么不同。

3.举办方言版民歌赛歌会。

三、发现民歌的智慧绽放之美

俗话说:“饭养身,歌养心。”对于在生产劳动、婚丧嫁娶、节庆娱乐等场合纵情歌唱的人民来说,民歌的演唱初衷并不是表演、比赛,而是交流沟通、传授知识、启迪智慧等。只有明白了歌中的点滴智慧,才能唱出它灵动的感觉、质朴的味道。《对鸟》是一首乐清抛歌,雁荡山草木繁茂,百鸟争鸣,居住在这儿的牧童天天与山林百鸟为伴,放牧、砍柴、嬉戏之余,互抛山歌猜鸟名成为一种传统的斗智型娱乐方式。因此本单元提取的第三个大概念是民歌蕴含劳动人民的独特智慧。具体到《对鸟》一课的教学活动中,教师让学生在情境中想象乐清孩子在即兴的一抛一答中比学识、斗智慧的画面,感受民间孩子的过人智慧,并在了解第一段唱词内容的基础上尝试用“问”的旋律进行唱答,在实践中体验山歌的对唱模式。

教学片段三:

1.猜谜底,师问生答

师:同学们,你能回答刚才小姑娘抛出的这些问题吗?大山其实已经向我们介绍了这些鸟类朋友,现在老师来问,请你们抢答!

2.讨论对歌需要的智慧

师:你觉得问和答的小朋友谁更聪明?为什么?

3.模仿“问”的旋律,填唱“答”的歌词

师:刚才你们说出了谜底,现在你们能模仿老师用问的旋律来唱答谜底吗?(引导学生唱答与第一段旋律相同的部分,用听唱法模仿演唱有个别差异的第四乐句)

本课实践活动:

1.用你所了解的鸟类知识猜一猜对面的小伙伴一连串抛出的四个问题的答案。

2.尝试用“问”的旋律填唱“答”的歌词。

3.师、生扮演两处相隔很远的牧童唱《对鸟》。

单元相关探索:

1.讨论对山歌需要具备哪些智慧。

2.留意自己生活中的动物、植物、地名等,根据它们的特点创编一组谜语。

3.寻找合作伙伴,找个空旷的地方,用《对鸟》的旋律唱自编的抛歌。

四、了解民歌的故事传承之美

中国传统民歌在几千年的漫长发展中,长期以口耳相传的自然传播为主。随着时代的飞速发展,很多人已不再从事田间劳作,更少有人站在山顶隔着山林放声歌唱,传递信息,所以灿烂瑰丽的民歌逐渐不被传唱,面临失传的困境。为了保存并传承优秀的经典民歌文化根脉,20世纪30年代末,一批收集、整理本土民歌的音乐工作者出现了。如今,这些隔山隔水、跨越时空的民歌经典能为我们所知,期间发生了许多鲜活动人的传承故事,这些故事有利于学生追溯民歌文化背景,是学生渴望了解的或有趣、或动人的“花絮”。所以本单元的第四个大概念为民歌在不断的发展中流行传唱。具体到《对鸟》一课的教学活动中,教师引导学生了解民歌的传承方式以及個性化的创新演绎,让学生理解民歌文化对于民族音乐文化发展的重要作用,在学生心中植入传承文化的责任意识。

教学片段四:

1.结合相关历史图片讲述乐清中学音乐教师朱一正偶然发现《对鸟》,然后邀请牧童演唱,记谱整理后让当年初一的温玲菊首唱的故事。

2.播放当年温玲菊演唱《对鸟》的录音。

3.让学生观看《对鸟》的视频资料,了解它近百年的发展史。

4.了解《对鸟》的创新演绎:(1)影视剧的运用;(2)不同歌手对《对鸟》的不同个性演绎。

师小结:不同歌手从声音、旋律、演唱形式等方面对歌曲进行了改编,这种不断创新的个性演绎让经典民歌更具生命力和时代特色,这也是它经久不衰的原因。

本课实践活动:

1.根据教师搜集的相关历史资料,了解《对鸟》传承过程中的动人往事以及它近、现代的传承发展脉络。

2.听一听,比一比现代歌手唱的《对鸟》和温玲菊当年唱的原版有什么不一样。

单元相关探索:

1.民歌除了以口口相传的方式传承发展,还有哪些方式?

2.选取一首你熟悉的民歌,通过改变节奏、音色、速度等方法,把它改编成你最喜欢的版本。

3.有人说:“民歌是音乐创作取之不尽,用之不竭的艺术养料。”搜索资料,你发现了哪些由经典民歌改编成的乐曲呢?

五、体会民歌的寄情托思之美

正如前文所述,“乡音”具有特殊的审美价值和奇特的吸引力,因此承载着家乡山水、家乡记忆、家乡韵味的民歌就成为本土人民寄情托思的源泉。正所谓“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”,伴之成长的旋律能迅速燃起游子内心的赤子情怀。《对鸟》作为乐清乃至整个浙江山海文化中闪亮和富有特色的精华,以其充满山野浪漫的独特旋律深深镌刻在每个乐清人的心里。据此,本单元提取的第五个大概念是民歌是人民无法割舍的家乡记忆和家乡情怀。根据大概念引领,具体到本课的教学活动中,教师借助故事让学生理解民歌往往寄托着浓厚的乡情,是长在我们身体、融进血液里的情感“密码”。

教学片段五:

师:同学们,你们还记得刚开始我们看的视频中1940年唱《对鸟》的小姑娘和小男孩吗?(播放影片人物截图唤起学生回忆)当年的小伙伴们也都长大了,那个小男孩因为种种原因漂泊在外。56年过去了,1996年的一天,他突然听到了熟悉的歌声……(播放后续视频片段)

师:为什么故事中的老爷爷从未见过那名唱歌的姑娘,却能一下子判断她就是乐清人呢?

生:因为她演唱了乐清的民歌《对鸟》。

师:那老师也会唱《对鸟》,老爷爷会不会认为我也是乐清人呢?

生:不会,因为您的《对鸟》是后来学出来的。

师:我明白了,你的意思是我唱的《对鸟》没有纯正的乐清味道对吗?确实,只有真正土生土长的当地人才能唱出地道的家乡韵味。那老爷爷在听到家乡歌、遇见故乡人之后,他做了怎样的决定?

生:他拖着行李箱回家乡了。

师:是啊,一首《对鸟》唤起了他对乐清的思念,时间会带走一切,但是不管多远,不管多久,只要歌声响起,“小鸟”就会张开飞翔的翅膀,飞向心中的家园。民歌就是这样一种承载着家乡的记忆和家乡的味道的载体!

本课实践活动:

1.观看与课堂伊始播放的《对鸟》视频首尾呼应的故事后续发展视频。

2.围绕“为什么从一首歌就能判断是乐清人”的话题展开讨论。

单元相关探索:

搜集或请家里的长辈教唱一首家乡流传最广的民歌并进行背唱

结语

《义务教育艺术课程标准(2022年版)》中,关于核心素养中的“文化理解”是这样阐述的:“文化理解是对特定文化情境中艺术作品人文内涵的感悟、领会、阐释能力。”经典民歌就是特定文化情境中的艺术作品,它年代久远且浩瀚广博。以概念为本的单元教学能通过对教学内容的分类重组,将原先以人文主题作为组合依据的音乐作品以及零散的音乐知识技能组织成概念框架,帮助学生形成理解更多经典民歌的可迁移能力。《对鸟》的音乐鉴赏教学就是以概念为本的单元教学尝试之一,笔者通过提取民歌中的“五美”核心概念来组织相关教学活动,带领学生超越时空,对话经典,让学生感悟、领会、阐释经典民歌。在今后的教学中,笔者希望逐步实现新课标中的要求,让学生在艺术活动中形成正确的历史观、民族观、国家观、文化观,尊重文化多样性,增强文化自信。

【参考文献】

[1]林恩·埃里克森,洛伊斯·兰宁.以概念为本的课程与教学[M].上海:华东师范大学出版社,2018.

[2]黄允箴,王璨,郭树荟.中国传统音乐导学[M].上海:上海音乐学院出版社.2006.