赶花人

三月里,傣家人居住的弄溪寨,忽然来了一个养蜂人,带着几十个蜂箱,把家安在了寨子前面的草坝上。蜂箱一溜溜地排开,不多时,便有蜜蜂忙进忙出,那嘤嘤嗡嗡的声音,隔很远也能听见。

弄溪寨是个坝子中的小寨子,一条小溪从寨头到寨尾横穿寨心,溪流经过之处,水声潺潺,竹木成荫。全寨四五十户人家就掩映在流水绿树之中。傣家人住的都是传统的傣家竹楼,每家一个小小的院子,大多用花果竹木做天然屏障,竹楼下层圈养着猪牛,人们的起居饮食一律在竹楼上层。

寨子里有一个小学,是全寨唯一的两层砖木结构楼房,学校在寨子前大片的草坝边上,紧紧挨着寨子里一层一层的缓梯田,校门前一株两百年的古老大龙树,巨大的树冠一年四季蓊郁葱茏,半个学校和大片草坝都笼罩在龙树的绿荫中。赶花人的驻地,占据了草坝的另一角,远离寨子的同时,也远离学校和大龙树。

正如同水是各处可流的,花是各处可开的,鸟虫也是各处可到的,相信万物有灵的傣家人,对这陌生的闯入者,采取一种最坦然的态度来对待。

只是,赶花人来了以后,草坝另一边的弄溪小学里,从此就显得热闹了许多。有时,孩子们下课时在学校场院里玩着,会有一只蜜蜂飞来,像绕眼虫一样围着人飞舞;有时,所有人都在安静地听着课,突然一连几只迷路的蜜蜂闯进教室,晕头转向地飞半天,就是找不到窗口所在的地方。

小蜜蜂闯进了教室,总免不了慌乱起来,在教室里乱转,不是这只在头上绕,就是那只往身上撞,吓得傣家的小女孩们压尖了声地叫,而那些男孩子,兴奋得抓耳挠腮,几乎跳起来,巴不得蜜蜂飞到自己身边,在自己或同伴身上发生点儿什么事故。

课堂往往一下就乱了,汉族语文老师李清和敲了几次黑板,见不能把孩子们的思绪拉回来,索性顺势而为,不讲《翠鸟》,而是讲起了蜜蜂,讲起赶花人的故事来。

李老师说,就像在很远的北方草原上,牧羊的人是逐水草而居一样,养蜂人是逐花而居,一年四季追赶花期,朝着花开的地方走,这里的花谢了,他们就往别个有花开的地方走。北方的枣花、椴树花、槐花、紫苜蓿,南方的荞麦花、荔枝花、油菜花,全国各个地方花开成海的时候,常常都有养蜂人出现。因此,养蜂人也叫“赶花人”,只要有花开的地方,就是赶花人的春天。

李清和老师说着,不由得陷入了沉思,自己也仿佛成了一个赶花人,随着成千上万的蜜蜂迁徙,徜徉在红、白、黄、紫各色成片的花海中。

“老师,我知道了,赶花人把蜜蜂带来弄溪,是因为我们的油菜花像海一样地开了。”第一排最左边座位上,一个穿粉色筒裙、名叫玉多的小女孩举手说。

李老师点点头:“这个比喻句用得好。以前的课文,就有一篇叫《赶花》,专门讲追花逐时的赶花人,写得特别美……”

一阵骚动又打断了李老师的讲话,她一抬头,是教室最后排几个男孩,如同没长毛的一窝小老鼠,唧唧吱吱在那里闹。

“散过,你们闹什么?”

叫散过的小男孩站起来,把快到嘴边的鼻涕吸回鼻子,半天不作声。

“不说就一直站着!莫相,你来说!”

莫相老实,连忙站起来回答:“岩罕说,蜜蜂屁股里面有蜜蛋,甜甜的很好吃。可是散过说岩罕吹牛,蜜蜂屁股里面只有毒刺,他就被蜇过嘴巴。我觉得他们都错了,蜜蜂用嘴巴采蜜,用嘴巴叮人,就算有蜜蛋和刺,也应该在嘴巴上,不是在屁股上。”

李老师是个二十来岁的姑娘,原本轻言细语,脾气很好,可刚分配到弄溪小学没两年,被这几个调皮的傣家孩子消磨了不少耐性。今天,见几只小蜜蜂轻而易举地,一下就把课堂秩序打破了,忍不住想发火。谁知这时铃声偏偏响了,放学后,李老师还要赶到镇上中心小学开会,于是只好说:

“其他同学放学!你们三个,既然这样有兴致,放学后,就好好观察一下这几只蜜蜂,下个星期一,交一篇关于蜜蜂的文章。”

一听这话,三个鼻涕娃立时像泄了气的皮球,一下子全没了精神。

“蜜蜂会蜇人的。”散过吸吸鼻子,小声嘟囔了一句。

“你们如果只是在边上观察观察,不去招惹它们,蜜蜂不会无故蜇人。好吧,放学!”

老师收起教材,正准备离开,小女孩玉多又叫了声老师,怯生生地说:“我也想观察蜜蜂。”

老师的惩罚只是随口说出,这时被弄得哭笑不得,可看见小女孩一脸的认真与期待,只好说:“好吧,你们四个,给你们五天时间,下星期一以前交作文。”

教室一下空了,只剩下几只还在嘤嗡乱撞的小蜜蜂,以及几个垂头丧气的孩子。

莫相用傣家话骂玉多:“什么人啊,做什么事都少不了你。”玉多是莫相的妹妹,一条小尾巴。

散过用手在鼻头揉了揉,说:“真是黏人的糯米饭团!”

岩罕有点儿不耐烦,催促他们:“还不快撵蜜蜂去,都怪你们,不相信我的话,白白被罚一篇作文。”

散过和莫相吃惊地问:“不会真要去观察蜜蜂吧?”

“不然呢?星期一的作文,让奘房里的佛祖帮你们写吗?”

几个人脱了外衣,各据一个方向,胡乱挥舞着向蜜蜂甩去,慢慢把几只小蜜蜂撵到窗口,蜜蜂重见天日,振着翅膀冲进了三月的阳光里。

最后一只飞走后,玉多连忙锐声喊道:“快看,撵不上了!”

岩罕第一个冲出教室,一阵风似的追着这只蜜蜂跑去了。其他人连忙提起外衣,追赶着跑出去。

日光下的小蜜蜂,如同一个晶莹剔透的小亮点,一闪一闪地快速向前移动,只有不眨眼地紧盯着,才不至于把它跟丢。

可是大太阳底下,抬头就是光芒万丈,要眼睛一眨都不眨,似乎是不可能的。因此,只听见几个人一惊一乍,喊声此起彼伏:

“哎呀,眼一晃就不见了!”

“在那里,快看!”

“又不见了!”

……

他们追逐着,跑着,虽然一波三折,总算有惊无险,没有把它跟丢掉。可是,跟到最后,他们发现不对劲了,那只小蜜蜂没有往寨子前面的草坝飞,也没有往草坝前面的油菜花田飞,而是绕山绕水地,转朝寨子东头的弄溪边飞去了。

几个人心生疑虑,也只好硬着头皮跟着走。只见那只小蜜蜂到了溪边,直接冲到水面上,扇动着翅膀,把身子轻轻地在水面点了一下,又点一下,再点一下……

孩子们站在溪边,大气也不敢出地盯着它。

“小蜜蜂是不是被困久了,恼怒成羞想不开啊!”莫相担心地嘟囔,他说的本是傣家话,却夹杂了一个汉语的成语。

“是‘恼羞成怒’!”他的妹妹玉多纠正道。莫相学了汉语后,很喜欢用成语,可又老是用不准确。

“不对不对,它是想钻水里去洗个澡!”散过说。

“你们就知道瞎说,它只是口渴了,来溪边抬水喝呢!”岩罕说。

这话似乎有点儿道理。果然,只见小蜜蜂蘸了水后,离开溪面,慢慢朝草坝飞去了。

他们跟着它来到赶花人的驻地。

数十个蜂箱,一排一排整齐地摆放着,到处都是蜜蜂在嘤嘤嗡嗡地飞舞。他们跟踪的那只小蜜蜂,一瞬间混入蜂群不见了。

离蜂箱不远的地方,有一个简单的临时搭建的小窝棚,窝棚有一扇矮小简易的竹笆门,人进出都要半低着头。现在竹笆门半开着,不知赶花人在不在里面。

赶花人大家都见过,很清瘦,高高的个子,长长的脸,有一双细长的笑眼,整个人显得很和善。有时他们放学,从那边土路上经过,会碰到赶花人挑水回来,他总是笑眯眯地站在一旁给他们让路。

第一次走近蜂群,孩子们心里有点儿发毛,很怕稍不注意,就招来狠蜇。因此,他们站得远远的,不敢轻易动弹。

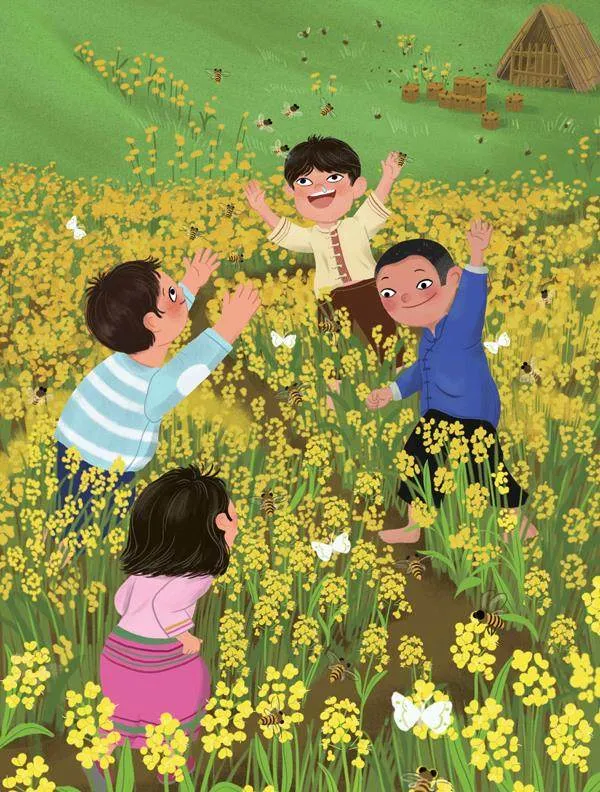

草坝前边,一层一层的傣家缓梯田里,油菜花开得明黄一片。成千上万的蜜蜂,振动着透明闪亮的翅膀,在花海和蜂箱之间来回穿梭。它们忙着采蜜,压根顾不上理会这几个莽撞的入侵者。

蜜蜂既然不蜇人,人也就不怎么怕了。几个人走到蜂箱群中,俯下身子,看一只只蜜蜂采了蜜回来,争先恐后从蜂箱口钻进去,又有许多蜜蜂钻出来,一振翅膀就飞走了。

“哎呀,真是闻风而动呢!”莫相惊叹道。他又在傣家话里夹杂了一个汉语的成语。

“不对,这叫倾巢出动。”玉多纠正哥哥。

“蜜蜂真的有蜜蛋,甜得很,你们想不想尝尝?”岩罕旧事重提,轻声问道。

散过吸吸鼻涕,舔了舔嘴皮说:“它会飞呢,怎么捉?不怕被它蜇一口?”

“看我的!”岩罕扭过头对莫相说,“你去找一截竹子来。”

傣家人的寨子,各处都有成簇的竹林,莫相随手就捡了一截竹竿回来。

岩罕掏出随身携带的小别刀,取竹竿中间顺滑的一段,用锋利的别刀削去一头的竹节,另一头靠近竹节处,挖开一个花生米大的洞口,这样就制成了一支简易的捕蜂管。

他把竹管对准蜂箱口,许多蜜蜂受到惊扰,呼啦啦散开了。一只刚刚钻出蜂箱的小蜜蜂,还没弄清楚状况,晕头晕脑撞进了竹管。小蜜蜂在黑暗的竹管中爬行,突然看见另一头有亮光,以为找到了出口,谁知刚从洞口钻出,就被岩罕两个指头捏住了。

捉住了一只蜜蜂,几个人都很兴奋,连忙离开蜂箱群,走到路边开阔处,头凑在一起围拢了看。

“不要,宰弄(傣语:哥哥),不要去弄它,佛祖会怪罪的!”玉多想要阻止他们。傣家人信佛,无故杀生,那可是禁忌。

岩罕哪里听她的,把玉多伸过来的手推开:“我以前就弄过,并没见谁来惩罚我。我还打死过鹭鸶,把它长长的嘴巴倒栽在泥巴里玩,那还是神鸟呢,我照样一点儿事也没有!”

“天啊,这个人是疯了吗?佛祖迟早要降罪的。”玉多捂住了耳朵,不敢再听下去。

岩罕说着,把蜜蜂屁股上的尖刺牵出来,轻轻一用力,尖刺被拔掉了,然后他掰开蜜蜂的腹部,只见里面果然有一颗透明的小蛋蛋,米粒那么大小,里面储满了淡黄色的稠汁。

岩罕示意散过尝尝,散过吸着鼻涕,拈起那粒小蛋蛋舔了舔,兴奋地叫道:“真的是甜的,很香!”

“哼,没骗你们吧!”岩罕很得意地说。

“见者有份,我也要吃!”莫相说。

“宰弄,不要,我求求你。”玉多还想劝止他们,可谁也不听她的,三个人拿起小竹管,返回蜂箱群去捉蜜蜂。

刚走了几步,玉多突然喊了一声:“老师!”

几个人一回头,只见李老师从养蜂人的窝棚里钻出来,手里提着两瓶新酿好的蜂蜜。原来,她和养蜂人都是汉族,在这个满是傣家口音的异乡里,两个人很快熟识了起来。有时候,她会介绍远近的老师来跟养蜂人买蜂蜜,听养蜂人讲携着蜂箱走南闯北的故事。今天李老师要到镇上开会,顺便帮一位朋友捎带两瓶蜂蜜。

李老师没料到几个孩子跑到养蜂驻地来了,见他们神情雀跃,提醒了一句“不许胡闹,当心闯祸”,就匆忙地走掉了。

几个人伸伸舌头,互相扮了个鬼脸。

岩罕朝着老师离开的方向喊了一句:“不胡闹,作文难交哩!”

他们打闹着往蜂箱群跑。

玉多蹲在地上,看着被扔掉的蜜蜂尸骸,越想越害怕,忍不住嘤嘤地小声哭起来。

正哭着,那边“哎哟”一声,只见岩罕捂着眼睛又跳又叫,原来这次没那么幸运,他被蜜蜂蜇到了。岩罕刚俯下身子,还来不及把竹管往蜂箱口对准,就有一只蜜蜂从里面冲出来,直接撞在了岩罕的眼球上,岩罕只觉得眼前出现一扇蜻蜓一样大的翅膀,还没反应过来,眼球就被狠狠刺了一剑。

“哎哟!我的眼睛!”

莫相和散过吓坏了,紧张地围过来看。

岩罕的泪水止不住地往外涌,移开手后,眼睛也没有办法睁开。

散过惊叫起来:“流那么多泪水,眼球肯定被刺破了。”

几乎只是转瞬之间,岩罕的那只眼睛就肿得像鸡蛋一样大。

要是瞎了怎么办?想到今后可能要变成“独眼龙”,岩罕哇的一声哭了起来。

哭声终于惊动了赶花人,他钻出窝棚,朝这边大步走来,蜜蜂蜇了人,那可是件很麻烦的事。

他替岩罕把受伤的眼睛撑开看看,幸好没有留下尾刺,只是那眼眶里满是泪水,一时无法判断眼球有没有被刺破。

这里突发的状况,很快引来了几个过路的大人,他们用养蜂人听不懂的语言交流着,不多时,岩罕的爸爸也被人找来了。

“岩罕的眼睛被蜇瞎了!”这消息像风一样,在傣家的寨子里散播开去。

学堂门前,粗壮的大龙树下,赶花人被层层包围着,连平日不问世事、不赶热闹的傣家女人,也来了许多,她们穿着黑筒裙,戴着高包头,夹杂在男人中间。傣家人用带着夹舌音的汉话,七嘴八舌地跟赶花人交涉。

自从赶花人来了后,弄溪寨的傣家人虽然对他养蜂一事不加干涉,但也没有人主动接近他。大家如同对所有外来者一样,对于养蜂人,采取一种敬而远之的态度。

岩罕爸爸的嘴唇激愤地颤抖着,一张脸忽而惨白,忽而紫涨,不时要扑过身去扭打赶花人,被众人拉住后,又要去找棍子和柴火,说是要烧死蜜蜂,砸烂蜂箱。

赶花人被众人逼到角落里,大龙树从半空悬垂下来的气根,像铁钳子一样,把他圈在了中间,这样一来,使他更像一个受审的犯人。

赶花人嘴里喃喃地重复着:怎么会这样?蜜蜂是最通人性的,人不招惹它,它不会随便伤人。

孩子的眼睛都快瞎了,他还说这种话。傣家的人们越发气愤了。蜜蜂不蜇人,那大家相安无事,既然蜜蜂蜇了人,就应该给个说法了。

“捆起来,捆起来!”有人喊道。

于是,就有几个年轻气盛的小卜冒(傣语:小伙子),不知从哪里找来绳索,三两下把赶花人绑在了龙树根上。

人捆住了,接下来该怎么办?众人一下子没了主意,总不能就这样把人打一顿吧。毕竟孩子的眼睛瞎没瞎,一时还不好说,事情的来龙去脉,也总要弄个清楚。有人开始用傣话问几个小孩,怎么不偏不倚的,蜜蜂就蜇到了岩罕的眼球上。

这件事情的来龙去脉,赶花人自己当时在窝棚里,肯定是一无所知的,而恰好在那个时间点,附近又没有大人经过,真正知道真相的,就只是这几个孩子了。

孩子们早就被这阵势吓呆了,岩罕捂着眼睛坐在一条巨大的龙树根上,还在呜呜地哽咽。其他孩子大气不敢出地垂着头,浑身筛糠一样地颤抖。小姑娘玉多躲在莫相身后,紧紧拽着哥哥的衣服,几次欲言又止,可是看着岩罕爸爸愤怒激动的样子,终于没有鼓足勇气开口。

他们谁也不敢说出实情。

在傣家的传统观念里,万物都有神灵,别说是蚂蚁、蜜蜂,哪怕是一棵树,一块石头,也是有生命和灵魂的,轻易伤害不得。倘若让大人们知道,他们是因为捕杀蜜蜂才遭受袭击,那将会面临什么后果呢?他们肯定会受到整个寨子的傣家人的谴责和唾弃,而岩罕爸爸,也肯定会因为恼羞成怒,顾不得岩罕眼睛还受着伤,先把他痛揍一顿;其他人,包括散过和莫相,也会被各自的爸爸痛打一顿。

人们问了半天,见问不出什么,就有人说,孩子被蜜蜂吓丢魂了,要用傣家的仪式先把魂找回来。其他事情,等弄清楚来龙去脉了再做处置。

事情一下子成了僵局。

孩子们被大人们带了回去,寨子里年轻的小卜冒们,都被一一安排出来,轮流守在龙树下,以防赶花人逃跑。

原本人们商量着,要把岩罕送到镇上卫生院去,可是回到家后,岩罕的眼睛竟然在慢慢消肿,勉强睁开一条缝的时候,虽然牵扯得生疼,却能模糊看到眼前一团绿雾。他的伤势在慢慢好转。

几个孩子被带到供有佛祖的奘房里叫魂。头戴黑色高包头的傣家老妇人,在佛祖雕塑前的案桌上点燃香烛,磕头祷告了一番后,在左手心里放了一个白壳生鸡蛋,她把鸡蛋往几个孩子身上比画着绕了几圈,对着鸡蛋虔诚地用傣语祷告起来:

“岩罕的魂,散过的魂,莫相和玉多的魂,哪里丢失哪里回,隔山隔水你别怕,遇桥遇坎你别停,魂哪,你的主人盼着你魂魄附体—回来了吗?”

“回来喽—回来咯—”边上围观的大人们一面用傣语齐声回答,一面紧张地盯着老人手心里躺着的白壳鸡蛋,看那鸡蛋有没有竖起来。按照傣家人的风俗,如果手心的鸡蛋突然自动竖起来,那就说明丢失的魂魄被叫回来了。

玉多他们几个孩子各怀心事地低着头,任由大人们一遍遍帮他们叫魂。跪在佛祖面前,他们觉得自己就是个罪人,而无所不能的佛祖,对他们的所作所为也已全部了然。

“岩罕的魂,散过的魂,莫相和玉多的魂,哪里丢失哪里回……”

终于,在人们的一片惊呼中,老人手心里躺着的那只白壳生鸡蛋,突然竖起来了。

“回来喽!回来咯!”

孩子们吓飞的魂被叫回来了,大人们都松了一口气。

“好一点儿没有?可怜的孩子。”大人们关切地问着。

散过他们没有觉得自己的魂丢了,当然也就没觉得魂又回到了身上。反倒是看着大人们这样为他们折腾,几个人心里感觉越发害怕,这种害怕几乎压得他们喘不过气来。可他们像刚才面对赶花人被绑起来的时候一样,除了沉默,什么话也说不出口,任由大人们牵着搂着带回家里去了。

入夜的时候,大龙树下燃起了火堆,寨子里住在竹楼上的人,偶尔从竹笆墙缝往这边看时,借着月色,能望见学校边上大龙树巨大的树冠浓荫,只见树下的火堆如同鬼火,在暗夜里有时隐没,有时又幽幽地闪现。

像往常寨子里出了任何事情一样,在这样的夜晚里,每一家的当家男人,都聚到寨子的公房里商量对策去了。月亮越升越高,月色越来越浓。玉多和莫相胡乱吃了几口饭,就回到各自的房间去了,他们表面虽然沉默着,内心却很煎熬,惴惴不安地等待着爸爸回来。今天晚上大人们开会都会说些什么?他们会怎么处置赶花人?孩子们急切地想知道结果。

玉多和莫相的床铺,中间只隔着一道竹篱笆墙,他俩静静地躺在黑暗里,听着对方不断翻身,把竹笆床弄得咯吱作响。但是,他们俩谁也不想开口和对方说点儿什么。

不知道过了多久,终于,院子里传来了脚步声。接着,啪嗒——啪嗒——啪嗒,有人踩着竹梯上楼来了。

玉多的心跳到了嗓子眼,她轻轻叫了一声:“阿爸——”

“嗯——睡吧!”阿爸显然并不想搭理她。

“阿爸——”玉多忍不住,还是想要跟爸爸探听一点儿情况。

“明日还要早起哩,别把阿妈吵醒了!”阿爸回答。

玉多不敢作声了。她一动不动地躺在床上,爸爸越是不搭话,她越是觉得事情很严重。突然,一个念头闪过脑海:“他们不会要打死赶花人吧!”她被这个想法吓出了一身冷汗。

“赶花人会被打死的!”这个念头在玉多心里生了根,她一闭上眼睛,就感觉赶花人浑身血肉模糊,奄奄一息地被丢在了大龙树下。

等到爸爸睡熟后,玉多轻轻叫了一声:“宰弄!”

莫相答应着,两个人谁也不说话,轻轻地起身下了竹楼,摸黑打开栅栏门走了出去。玉多大半夜没有合眼,莫相也同样大半夜没有合眼,他内心遭受的煎熬,和玉多一样多。

没走多远,暗夜的凤尾竹丛下面,突然蹿出一个人影来,两人吓了一跳,定睛细看时,原来是散过,他在这里站半天了。

“我正想着,如果数到一百,再不见你们出来,我就回去继续睡觉。”散过把鼻涕使劲吸了吸。

原来,散过虽然躺着床上,可一闭上眼睛,眼前出现的,和玉多他们一样,不约而同都是那个人。

“那个被绑在龙树下、总是笑眯眯的赶花人,明天大人们会如何处置他?”

这个念头折磨着他们,谁都无法安心入睡。

傣家有一句俗语,“刺戳叶子是叶子破,叶子戳刺也是叶子破”,几个孩子虽然年纪小,但他们清楚地知道,赶花人孤身来到弄溪,他就是那片又薄又小的树叶子。面对整个弄溪寨人,他显得是那样弱小又无助。而最关键的问题是,这件事他本身没做错什么,似乎不该像小动物一样,被全寨人绑在树下审判。

三个人来到岩罕家的竹楼下,他们隐约感觉,事情解决的关键,似乎还是在岩罕身上。

“咕——咕——”散过把双手拢到嘴边,小声地学着猫头鹰叫。

只听见咯吱咯吱的竹笆轻响,转眼间岩罕就下了竹楼,出现在他们面前。朦胧的月光下,他的右眼上包着厚厚的东西。

岩罕也没有睡着,他做尽了顽皮捣蛋的事,可是,要让一个无辜的人因他受过,他同样无法安稳睡觉。

几个人借着月光,走到大龙树附近,躲在旁边的凤尾竹丛中查探。只见快要燃尽的火堆旁,看守的三个小卜冒都倚着大龙树睡着了,赶花人被紧紧地绑在树上,在火光映照下,显得异常可怜无助。经过长时间的折腾,赶花人似乎也熬不住了,同样沉沉地睡了过去。

“咕——咕——”散过像刚才一样用手拢着嘴学猫头鹰叫了几声。他们紧张地盯着大龙树下,幸好,这叫声没有惊醒守夜的小卜冒们。

岩罕捡起一块石头朝那边扔过去,咚的一声,龙树下的人没有一个醒来。他又捡起一块石头,这一次扔得更远了些,只听见啪嗒一声,石头几乎砸中了一个小卜冒的脚。玉多、莫相他们吓得心提到了嗓子眼,大气也不敢出地盯着那个小卜冒。真是幸运,小卜冒们依然睡得像死猪一样沉。

“走!”岩罕说。

他们蹑手蹑脚地来到龙树下,只见小卜冒们的身边,散落着四五个酒瓶子,空气中似乎也还残留着一股淡淡的酒香。不用说,为了驱逐寒意,打发时间,几个年轻人痛痛快快喝了一场酒,而且很快就喝醉过去了。酒醉了的人,哪怕是耳边响大雷,也是轻易醒不来的。

“真是天助我也!”几个人想起武侠电视剧里的台词,心里一阵窃喜。他们完全没有了刚才的惴惴不安和蹑手蹑脚,每个人都不由得放松了身子,放重了脚步,大摇大摆地走过去。

这下,赶花人终于醒了,他警觉地抬起头来,一见是岩罕他们,并不觉得怎么吃惊,当然,他也没有叫喊出声。

为了安全起见,莫相和玉多站在边上放风,岩罕和散过走到赶花人身边。似乎是出于内疚,岩罕不敢看赶花人,只是快速掏出他的小别刀,用独眼向散过使了个眼色,散过接了小别刀,走到赶花人身边,对着那绑得紧紧的绳索开始割起来。

岩罕的小别刀很锋利,只一会儿工夫,绳索就断开了。整个过程,散过也不敢看赶花人的眼睛。

“你快跑吧,现在就走!”岩罕低着头小声对赶花人说。

“明天,明天来我的窝棚吧!”赶花人轻声说。

岩罕和散过吃惊地抬起头来,莫相和玉多也扭过头望着这边。几个人怎么也没想到,赶花人会用这样一句话作答。

“你快走,他们不会放过你的!”玉多焦急地说道。她脑海里一直没办法摆脱赶花人被打得血肉模糊的场景。

“对不起——”岩罕的头压得更低了,他含含糊糊说出的这几个字,谁也没有听清楚。

“明天来我的窝棚吧!”赶花人温和而坚定地说。

几个人猜不透赶花人的心思,但小卜冒们随时会醒来,寨子里的人说不定也会突然出现,他们不敢多说什么,也不敢多做逗留,慌慌张张地离开了龙树下。

“明天,明天来我的窝棚吧!”赶花人的话在他们耳边回响。

明天,还有什么明天啊!他们连夜放了赶花人,不需要多久,说不定甚至不需要等到天亮,大人们就会发现赶花人不见了,到时等着他们的,将会是一场无法想象的狂风暴雨。

几个人各自回到家,一方面心安理得,一方面惴惴不安,谁也没有合一下眼睛。

好不容易熬到大清早,耳朵听着大人们先后起床了,他们自己也起床去上学。奇怪的是,像任何一个清晨一样,什么都没有发生,一切都那样平静。

夜里偷放赶花人的事,难道是一个梦吗?

上学途中路过大龙树时,树下空落落的,只有一堆燃尽了的灰烬。回头看看赶花人的驻地,窝棚门关得紧紧的,蜂箱也摆得整整齐齐的。

这一个清晨,和以往所有的清晨一样,并没有什么不同。

几个人怀着疑虑,陆陆续续走进学校,他们相互之间没有语言交流,却不时地你看看我,我看看你,各自用眼神向对方表达了心中的困惑。

令人宽慰的是,岩罕被蜇后很快红肿起来的眼睛,经过一个夜晚,红肿基本消退了下来,他能模模糊糊看清面前的东西了。

因此,上课的时候,李老师并没有发现岩罕的伤情。也就是说,昨天发生的一切,李老师因为大晚上才从镇上中心小学散会回来,她什么也不知道。

——幸好老师什么也不知道。几个人在心中舒了一口气。

放学后,四个人不约而同落在了后面。等其他同学都走了以后,他们才从教室里慢慢走出来。从草坝前面的土路经过时,岩罕他们惊骇地发现,赶花人站在路边的土坎上,正笑眯眯地看着他们。

不用说,他是专程来等他们的。

半夜发生的事,难道真的不是梦?

半夜发生的事,原来真的不是梦!

他们只好硬起头皮,跟赶花人进了他的小窝棚。在那简陋逼仄的小空间里,赶花人让他们坐在他随意搭起的床上。

他递给他们一个搪瓷口缸,里面是几块带蜂巢的蜜饼,蜜饼黏汪汪的,带着一股清甜的香味。

几个人面面相觑,不知该怎么办才好。

“蜜蜂肚子里的蜜蛋,是它的蜜囊,采集花蜜时,要先贮存在蜜囊中,携带回蜂箱后,再让它返回口腔,放置在蜂巢里酿制成蜂蜜。”

赶花人若无其事地说。可是这几句话,却把孩子们吓得魂飞魄散:他为什么会突然说蜜蛋的事!昨天岩罕为什么被蜜蜂蜇了眼睛,赶花人不是什么也不知道吗?除了他们自己,整个弄溪寨不是再也没人知道真相吗?

他们不安地看着赶花人,心里做好了最坏的打算,无论赶花人打算如何报仇,他们也不会有任何怨言,一切都是他们咎由自取。

谁知赶花人依然是一副若无其事的样子,他取出搪瓷口缸里的蜜饼,给他们每人分了黏汪汪的一大块。

“你们看,想要吃蜂蜜,简单得很,并不需要把蜜蜂开膛破肚。”赶花人笑声爽朗地说着,自己也拿起蜜饼,咬了一口吃起来。

“吃啊!快尝尝,新鲜的蜜饼,是蜜蜂对我们最善意的馈赠!”

看赶花人那亲切和善的样子,似乎真的不是为了追究昨天的事。

玉多犹豫着咬了一小口,其他人也跟着小心翼翼地咬了一口。虽然心里五味杂陈,可是蜂蜜那带着油菜花味的香甜,还是一瞬间就流到了孩子们的心田。

就这样,阴差阳错的,几个傣家小孩和赶花人成了朋友。

他们对蜜蜂越了解,就越喜欢上这勤劳勇敢的小生灵。而且,他们还心疼起这些小蜜蜂,它们日夜不停地奔波采蜜,却只有四十多天的寿命。进进出出成千上万只蜜蜂,今天看见的,并不全是昨天的那些,因为,其中的许多只蜜蜂已经疲劳死去,而另外又有许多只正迎着朝阳,第一次展开翅膀。

他们经常给养花人打下手,把蜂箱里成堆死去的蜜蜂清扫出来。每当这种时候,他们总是很安静,谁也不愿意先开口说第一句话。

“蜜蜂蜇了人后,自己也很快就死去了。”赶花人告诉他们,“当初蜇伤岩罕的那只蜜蜂,它是受到惊扰后,在以命相搏。”

孩子们习惯了放学就往赶花人这里跑。寨子里的大人们,尤其是那些吃了饭闲逛的男人,偶尔也会到养蜂驻地来,看看蜜蜂进出,和赶花人用半生不熟的汉语说几句闲话。有时候,哪个人家有小孩咳嗽需要蜂蜜做药引子,找到赶花人这里,赶花人也大方地给予帮助,有纳鞋垫的妇女缺一块蜂蜡,也会找到赶花人讨要。当然,寨子里男人们有好酒喝有好菜吃的时候,也常常邀请赶花人去做客。

整个弄溪寨都开始真正接纳赶花人。而孩子们呢,没过几天,他们就掌握了许多养蜂的知识。比如,蜂蜜不只有甜的,还有苦的,苦蜜是从刺梨花上采集的,苦得难以下咽,却是可以治病的良药;比如,寨子外面的江边,攀枝花的花朵像碗口那样大,里面居然一点儿蜜也没有;再比如,傣家的橡胶林里,年年橡胶花开如雪,可是它的蜜不在花朵里,而是在叶子上,只有半粒米那么大,亮晶晶的,每天清晨凝结一粒,只等着蜜蜂来采集。

“等到这里的油菜花蜜采完后,我就要继续往南,去采西双版纳的橡胶蜜啦!”赶花人说着,两手不停地用摇蜜机取着蜜。

岩罕他们谁都舍不得赶花人离开。

在结识赶花人后的那个星期,他们如期交了作文,每个人从不同的切入点着手,写了与赶花、与蜜蜂有关的种种故事。

“万物有灵、生而平等,在我们傣家人眼中,将手举过头顶,树只要高过于指尖,那这棵树就是有神明的。更何况我们面对的,是成千上万的小蜜蜂啊—它们是那么可爱的小生灵!”玉多写道。

“吃着甜甜的蜂蜜,我一阵心酸,为我们酿蜜的小蜜蜂,许多都已悄悄地死去。可是,它们完成了作为蜜蜂的使命,也算是一种圆满。赶花人说得对,生命的意义与长短无关。”这是散过作文的结尾。

莫相写的主题是勇于担当:“那天夜里,要不是玉多隔着竹笆墙叫了我一声,我不知道自己有没有勇气爬起来,尽力去亡羊补牢,弥补自己因为怯懦犯下的错。不过,我今后一定引为此戒,努力做一个勇敢的人、诚实的人。” 他一如既往地喜欢使用成语,也一如既往地没有用对。

岩罕的主题和玉多相似—万物生而平等:“我的眼睛完全好了,我又可以看见灿烂的阳光,看见各种美丽的色彩装点着我们的生活。可是,蜇我的那只小蜜蜂却死掉了,永永远远消失了。还有被我剖开肚子取蜜囊的那只,它们本来就短暂的生命,因为我这个人类的残忍入侵,被无情地缩得更短了。我为自己以前对别个物种的残忍态度,感到无比惭愧和羞耻。这并不完全因为我们傣家的宗教和信仰,而是,每一种生灵都值得被尊重与善待。”

李老师在每一篇作文后面都写了“优”字。

她,包括寨子里的所有大人,都不会告诉这几个孩子,那天晚上,李老师散会回来,知道了赶花人被绑的经过后,和寨子里的主事人谈了许久,把课堂上几个孩子因为蜜蛋的吵闹、她安排课后作业作为惩罚,以及她推断的事实真相,都一一告诉了他们。

“等着吧,如果孩子们心有愧疚,会想办法放了赶花人。”李老师说。

善良的傣家人相信了李老师的话,况且,孩子的眼睛似乎已无大碍,于是,那天夜里,看守赶花人的小卜冒们,在孩子们到来的时候,都一个个因为酒醉沉沉地“睡着了”。

是的,孩子们不需要知道这些。