夜明柴

一

绣水河的源头在飞烟坝。

爸爸告诉阿临,绣水河在这里叫终河。

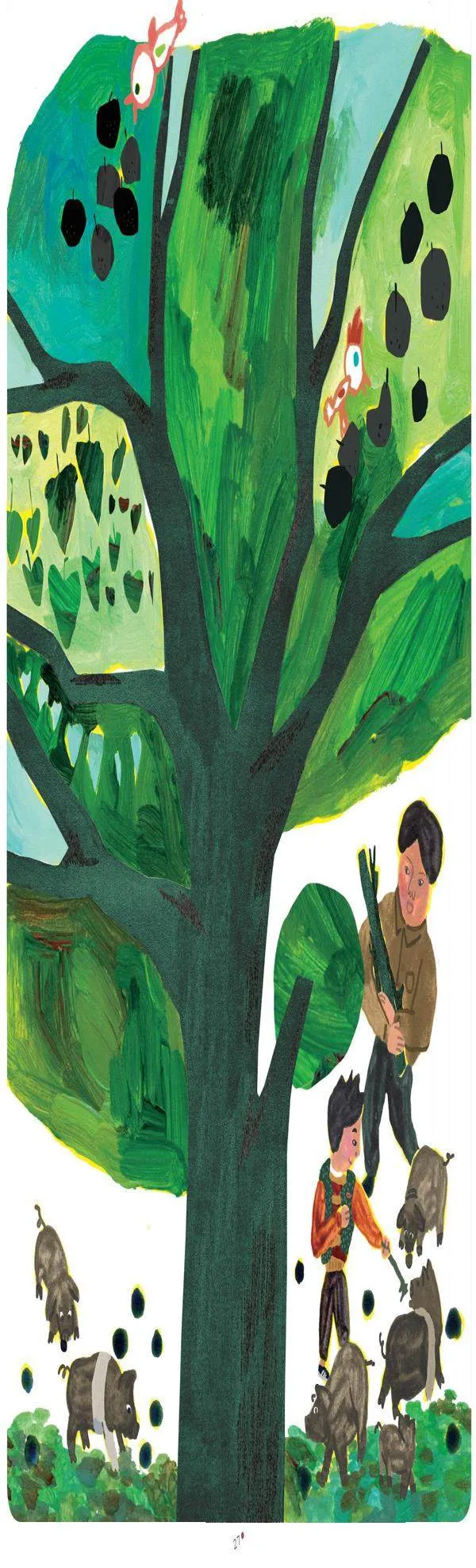

深秋时节的飞烟坝,到处是合抱粗的野生棠梨树,缀满了黑色果子,风一吹,就啪嗒啪嗒往下掉,落得满地都是,连空气中都弥漫着阵阵酒香。

树上鸟儿叽喳叫着,啄食这些无人采摘的野果;树下,许多浑身溜黑的秃嘴猪,悠闲地摇尾巴,这里拱拱,那里翻翻。

阿临陪妈妈在河边掐了几把野芹菜和水香菜,看见舅舅进了一片棠梨林捡柴,就飞奔着追了过去。

“舅舅,舅舅—”他喊着,跑到一株合抱粗的棠梨树下,一群小猪正在树下哼哼呢。

“舅舅,你快来,舅舅!”阿临像发现了新大陆。

舅舅抱着几根刚捡的枝枝丫丫走回来,边走边问:“怎么了?”

“你看,猪也吃棠梨!”阿临兴奋地说。

在他旁边,一群猪把满地棠梨果当成了猪食,吧嗒吧嗒吃得正香。

“鸟吃棠梨,猪当然也可以吃棠梨。”舅舅不以为意地说。

“这么多棠梨树,人都不需要喂猪了。”阿临说。

“是啊,我们外面的人,猪食买饲料每天不知要喂多少,还是飞烟坝人享福。”舅舅感慨地说。

“要是舅舅的饲料公司开在飞烟坝,非倒闭不可。”阿临捂着嘴笑。

“可不是嘛。不过,谁又不是脑子坏掉,来这鸟不拉屎的地方开公司!”

“稻田里养的鱼吃谷花长大,就叫谷花鱼,飞烟坝的猪吃棠梨长大,是不是就叫棠梨猪?”阿临突然心中一动,脱口而出。

“嗯,棠梨猪,也可以这么叫。”舅舅回答,接着打了阿临的头一下,“棠梨猪,这名字不赖,你个小鬼灵精!”

“棠梨猪,小棠梨猪!”阿临觉得有趣极了。

他捡起一根棍子,把拱到自己脚边的一只小猪戳了两下。谁知,那小猪竟然东倒西歪的,走了两步,扑通一声倒下了。

这样也能跌倒。两个人吓了一跳,接着哈哈笑起来。

他们等了半天,不见小猪爬起来。别是被阿临打坏了吧,舅舅走过去,用脚踢了一下,小猪还是一动不动地躺在那儿。

舅舅拿过阿临的棍子,随便往一只猪身上戳了两下,那猪也晃了晃,扑通一声倒在了棠梨树下,怎么踢它打它都没反应。舅舅又戳了一只猪,结果同样如此。阿临捡起一根棍子,和舅舅一起把其他的猪都戳了一遍,这下好了,刚才好好站在这里吃棠梨果的小猪,扑通扑通倒成了一片。

阿临开始慌了起来,他知道这些猪都是终寨人的。

“爸爸—爸爸—”他尖声喊叫着,不由得哭了起来。

爸爸正帮着妈妈把锅灶架起来,以为发生什么意外,丢开手就朝这边跑。来到跟前,棠梨树下黑压压倒成一片,一下子也傻眼了。

“不是我,不是我,我没做什么……”阿临嗷嗷地哭着,眼泪鼻涕流到一起。

“一、二、三、四、五……”爸爸数了数,一共有十一只。

“这么多,我们赔不起啊!”妈妈的声音在发抖。

“要不,我们还是走吧,趁现在没人发现……”舅舅皱着眉头说。

“不行。”爸爸断然拒绝。

“这么多猪,又不是一只两只,怎么赔?”舅舅说。

“我们只能照实情说,看他们怎么处理。”

“如果照价赔偿,那还好办,我也还赔得起。就怕他们坐地起价讹人。”

“边境线上的人,大都淳朴善良,不至于为难我们。”

爸爸不同意闯了这么大的祸,却像没事人一样悄悄逃走。

“好吧。”舅舅沉吟了片刻,“听说,他们都是些无国籍的人,要是胆敢蛮横不讲理,我们就报告政府,让他们从哪里来回哪里去。”

“小利!”妈妈叫着舅舅的小名制止他,“别这样说,这也是些可怜人。”

阿临第一次觉得舅舅有点儿陌生。

飞烟坝的终寨,是个边境上的小寨子,住着一群越过边境来到这里,却还没有取得中国国籍的傈僳族人。借住在中国的土地上,寨中人都小心安分,靠着一块小菜园、一片开垦的小山地和几头猪牛,维持最基本的生存。

二

几个人来到寨子中,想请寨长来解决这事。谁知寨长不在家,他们只好随便走到一个人家,连说带比画,把事情一五一十向那人说了。无奈语言不通,也不知对方究竟听懂了多少。

那个人像任何一个热情好客的终寨人一样,把几个人请到竹笆围就的房廊下,舀了苞谷酒端给客人喝。

那苞谷酒没有经过蒸酿,看上去浑浊,喝起来甜甜的像饮料,还带着一股苞谷特有的清香。

“猪,猪,在那边,死了,倒地上……”爸爸打着手势,异常艰难地交流。

对方很认真地听着,完了摆摆手说:“马起……马起……”

“不是马,是猪,猪,起不来,倒了……”爸爸比画着。

“马起……马起……”

“告诉你是猪,猪!我们把你们的猪弄死了,你们看吧,要怎么赔!”舅舅在旁边喊起来。

那个人依然笑呵呵地,把盛满苞谷酒的碗对着舅舅举了举:“鸡赔多,鸡赔多!”

“怎么办,他先以为是马,现在又以为是鸡,要我们赔,还要多多地赔!”舅舅扭头跟爸爸说。

“猪,是猪,这样,哼—哼—哼—”爸爸情急之下,学起了猪哼。

阿临忍不住扑哧一声笑了。他马上觉得不妥,一扭头躲到妈妈身后去了。

任凭几个人怎么解释,那人只是喝他的酒,边喝边把两句话翻来覆去地说:“马起马起—鸡赔多—”

把几个人急得直跺脚。

幸好过不多久,寨长就回来了。寨长经常和外面的人打交道,能说一些简单的汉语。

爸爸把前因后果说了一遍,寨长哈哈哈地笑:“猪倒了,由它倒就是了,马起,马起。”

“啊?”几个人傻眼了,敢情弄了半天,寨长也没听懂?

“马起,马起,翻译成汉语,是不要紧的意思。”寨长笑哈哈地跟他们解释。他像刚才那位傈僳族汉子一样,举着酒碗说:“鸡赔多—鸡赔多—”

几个人依然似懂非懂,互相对望了一眼后,爸爸举起酒碗跟寨长撞了一下,恍然大悟地说:“我懂了,这下真弄懂了,你们的意思,是死了猪用鸡来赔!”

寨长一口酒正喝进嘴,听见这话后,噗的一声又全喷出来了。幸好他及时转过了头,才没有累及他人。寨长又是呛咳又是笑,扭头和那个傈僳族汉子说了几句什么,两个人开怀大笑起来。

阿临在旁边看着他们的表情,突然脑中灵光一闪,轻轻向爸爸说:“爸爸,鸡赔多,不是赔鸡,是叫我们喝酒的意思吧?”

寨长忍不住夸赞道:“小娃聪明得很哦!”

原来,从开始到现在,他们在误会中一直闹笑话呢。

话虽然说清楚了,几个人心中的大石头依然没挪开,毕竟,人家死去的猪,还全部躺在那儿呢。

寨长像是看透了他们的顾虑,笑着说:“不要担心,没事的,过一会儿你们就明白了。”

他听说几个人饭都还没吃,就跑到寨子里来了,便不由分说,安排女人们做饭。几个人极力拒绝,最后只好入乡随俗。

“那些猪,猪还躺在那里—”爸爸提醒寨长。从事情发生到现在,已经过去两三个小时了。

“好哦,我们去看猪。”寨长扭头跟院子里几个小孩说了句话,孩子们便风一般朝河边草坝跑去。

几个人跟着来到河边,孩子们已经跑进了棠梨林。

不知他们做了什么,那些原先像死去一样的猪,全都懒洋洋地站起来,扭着屁股甩着尾巴走出树林。

阿临他们面面相觑,疑惑得说不出话来。

“它们只是醉了!”寨长笑着说。

“醉了?”几个人再次傻了眼。

“像我们吃苞谷酒一样,猪们刚才也吃酒了,吃的是棠梨酒,它们酒量不行—”

寨长真是个风趣的人,阿临一下子就喜欢上了他。

原来,飞烟坝的棠梨,都是成熟后自然脱落,一层一层堆叠起来,大自然像个酿酒师,把整个飞烟坝当成天然酒窖来酿棠梨酒。

难怪阿临他们在草坝中游荡的时候,随时闻到一股甜甜的酒香。

每到这个果酒飘香的季节,飞烟坝的猪牛就整天在棠梨树下觅食,正在发酵的棠梨果又香又甜,猪们牛们饱餐一顿后,不久就醉倒了。每天等到它们酒醒的时候,差不多太阳也快落山了,这才慢悠悠走回寨子去。

每天吃酒醉的猪,阿临还是第一次听到。

“像醉虾一样,这种醉猪的肉,吃起来肯定别有一番风味。”舅舅很感兴趣地说。

吃饭的时候,爸爸和舅舅喝了不少酒,没有办法再开车。幸好明天是星期天,在寨长他们的一再挽留下,几个人只好留宿飞烟坝。

阿临向寨长打听哪里有夜明柴。寨长一开始不知道是什么,爸爸跟他解释说,就是那种晚上会发光的树,小孩子家,听人传言,飞烟坝遍地都是这种东西,觉得好奇,就惦记上了。

寨长想了想说,寨子后面的山上,有一种很神奇的刺树,它一旦枯死后,经过漫长的雨季,埋在地下的根,就变成了他们说的夜明柴。当然,不是所有的根都能发亮,必须要碰运气,才能挖到真正的发光树。

“可惜我的然约麻不在,要不然,可以让她带你去。她常常不需要挖出来,只看一眼就能分辨出哪些根是夜明柴。”寨长向阿临说,又跟他们解释,“然约麻”就是他的小女儿。

三

从飞烟坝回来后,舅舅惦记上了那里的酒醉猪,他给它们取名“棠梨醉”。

他当然不可能亲自去养。在城里他那生意红火的饲料厂离不开他。

“姐夫,你进飞烟坝帮我养猪吧,我要养‘棠梨醉’。”

爸爸告诉舅舅,飞烟坝不比别的地方,不是想进去就能进。那里地处边境,往来需要经过严格的边防检查。上一次他们进去,还是一位在镇上工作的亲戚帮忙,替他们开具了通行证明。

“这件事交给我来办,只要有项目,就能名正言顺地进去,别说养猪,就是开一个厂也没问题。”舅舅胸有成竹地说。

舅舅有他的打算,这个只当作实验,如果成功了,接下来还会有大项目,他要在飞烟坝建猪场牛场。

阿临第一个担心的是,舅舅如果真在飞烟坝建厂,终寨的那些人怎么办,飞烟坝的草坝、河流和那些自由生长了几百年的棠梨树,又怎么办?

爸爸和阿临有着同样的顾虑。

“你们放心,如果这个实验成功,对终寨人只有好处没有坏处。说不定到时候政府重视,连他们的国籍问题也能一并解决了。”

舅舅让爸爸考虑考虑,如果同意了,他就把猪牛运过来,送他进飞烟坝,舅舅可以给爸爸按月支付工资,也可以和爸爸对半平分这些猪牛。

爸爸考虑了几天后,同意了舅舅的提议,他选择了后者,这样一来,他相当于替自己养殖,而不是替舅舅做事。

事到临头,又有点儿小变动,养猪变成了养羊。舅舅说,“棠梨醉”不需要实验,等时机成熟,可以直接进去养。他手头有一批半野生的黄山羊,要是能在飞烟坝养殖成功,到时“棠梨醉”品牌就更响亮了。

在距离终寨不远的草坝上,舅舅找人给爸爸建了一座小房舍,就地取材,照着终寨人的木楞房式样造的,房子外面用一根根原木围起来,里面只一个房间,吃住在一处,也是竹子编的篾笆作围。羊房建在边上,也是就地取材的木楞房。

爸爸是开春时候进去的。春打得早,那时,离阿临开学还早,他便跟着爸爸做了将近一个月的牧羊人。

阿临很快迷恋上了这种牧羊生活。

为防止羊群吃了露水草拉肚子,每天快到中午时,父子俩才打开羊房木栅栏,把羊群放出去。水冷草枯的严冬过后,草坝上浅草初露,山花料峭,每天准时出圈的羊群,奔赴一天比一天鲜嫩的花草盛宴。

“羊吃百草,离不开盐”,羊群白天无论走过多少山水,傍晚只需要远远吆喝一声,便乖乖向羊房依归。在这里,羊群是自由的,阿临他们也是自由的,彼此不为对方所困。

延展不绝的高山草坝上,阿临和爸爸来到后,他们那不足百头的黄山羊,几乎是意想不到的,拥有了整片百草地。

“真是一块天然牧场啊。可惜终寨人空有宝山而不得用,他们住在飞烟坝,飞烟坝却不属于他们。”爸爸常常感叹说。

四

几乎是一夜之间,飞烟坝的千株古棠梨花开了,暗香浮动中,整个草坝上,像是一片一片的白云在浮荡。棠梨花成片地开,白云便成片地浮荡。草坝连着山峦,白云便弥漫到山间,草坝延展到河边,白云就流泻到河边,草坝上有终寨人一间一间的木楞房子,白云便像住进了一个一个人家。

高山草甸特有的野花也渐次开放,淡粉色的圆穗蓼、明黄色的毛茛草、冰蓝色的琉璃草、粉紫色的西南鸢尾,一开就是一大片望不到头。

在这草长莺飞的季节,阿临经常在远离木楞房的河边和草坝上流连,时不时做一点儿自得其乐的恶作剧。

看到小猪在梨树下觅食,就揪着它的尾巴要骑上去,吓得小猪一路尖叫着乱窜;水牛们正安静地吃草,他偏要吼叫着突然冲过去,把牛背上站立的一只只鹭鸟吓得惊慌失措地飞起。

他有一把精巧的白蜡树木叉弹弓,随时带在身边,时不时捡几颗石头或摘几个生涩的野果当子弹练手。他常常出其不意地射出一颗子弹,打在某只专心吃草的小羊身上,虽然不痛,但足以在羊群中引起骚动,促成一场没有来由的狂奔。

这天,羊群被他赶到了高黎贡山下一片百脉根草地上,羊群刚安定下来,他又发现山上一片金灿灿的花正开得耀眼。

“让羊群上山去吃花吧。花心里有蜜,甜甜的,总比草要好吃得多。”想着,阿临拉开弹弓,射中了一只最小的羊,羊群一惊,开始窜逃起来,他又朝跑偏了方向的那几只羊打了一弹弓,那几只羊立马掉转了方向奔跑,几次以后,羊群精准地朝那片黄花山跑去。

羊群上了山,在山岩间蹿跳着,进入了黄花丛中。阿临把弹弓往裤腰里一别,跟了进去。

原来是一片黄花杜鹃。杜鹃花他不陌生,那一片片花瓣,可以扯下来直接放嘴里吃。

阿临忍不住拉下一枝花嗅了几下,又扯下一片花瓣,正要张开嘴吃它,突然传来一个人的尖叫声,接着是树枝草茎被拨开和踩断的声音,他还没反应过来,手中的花便被啪的一声打掉了。

一阵轻微的眩晕,阿临差点儿站立不稳,忙一把薅住身旁的杜鹃花枝干,才看清来人是个小女孩。

小女孩看了他一眼,转过身就去撵羊群,一边焦急地朝阿临喊:“快啊,走!”

阿临一动不动,愣愣地望着她。小女孩急得跺了一下脚:“毒,不能吃,有毒!”

阿临这才慌了,开始在杜鹃花丛中横冲直撞起来。

两个人费了很大的劲,才把正在享用花朵的羊群赶下山。

山下是一片开满白花的棠梨林。经过一波折腾,人和羊都跑累了,便在一株合抱粗的棠梨花下停住了。

阿临急得直想哭,羊吃了有毒的黄花杜鹃,是他用弹弓硬逼着它们去吃的,要是它们全都中毒死了呢?他不敢再想下去,一阵眩晕袭来,站立不住,打了个踉跄。

小女孩见状,抬头看了看头顶繁密的棠梨花,抹一把汗湿的头发,噌噌噌几下爬上了树。接着,几枝棠梨花便扔了下来。

“吃了它!”小女孩在树上说。

阿临捡起一枝花,呆呆地拿在手中,不知如何下口。

“吃啊!”小女孩催促道。

阿临把心一横,摘了几朵棠梨花放进嘴里嚼了起来,嫩嫩的花朵有一股青涩微苦的味道。他又捋了几把塞进嘴里,感觉味道没有想象中难吃,便索性用嘴巴衔着一串串地吃起来。

小姑娘折了花枝不断往下扔,棠梨花瓣像雪一样飘下来,落得阿临满头满身都是,他身旁很快就花枝成堆了。

几只羊走过来叼食扔下来的棠梨花。

“快喂羊。”小女孩又说。

阿临这次反应过来了,棠梨花应该就是小女孩给他和羊群找的解药了。他连忙抱起地上的花枝,摊撒到羊群中去。羊们翘起小胡子,津津有味地吃起来。

小女孩溜刷麻利地跳下树,蹲身搂过一只小羊,拾起棠梨花来喂它。阿临见状,也学着她的样子,耐心地举着花枝喂小羊。

看看羊群吃得差不多了,小女孩才抬起头来问阿临:“你没事吧?”

阿临摇摇头,轻声问:“它们会好起来吗?”

他只是有点儿轻微的眩晕,算不上中毒。他最担心的是羊群,虽然它们刚开始吃,小女孩就及时出现了。

“要过一下才知道,先让它们休息。”小女孩的汉话夹杂着傈僳口音,说得很流利。

阿临拜托小女孩替他照看羊群,自己跑回去通知爸爸。

爸爸听说羊群中毒,也慌了,他第一次养羊,并不知道如何应对这种情况。忙乱中,他最先想到的,是跑到终寨找人求助。

大白天里,寨子里在家的人不多,不是去附近山地里播种苦荞,就是进高黎贡山找柴挖草药野菜去了。走了好几个人家,才在一小片竹丛下,见到一位老妇人,头上包着青布包头,佝偻着身子在那里剥笋。爸爸不由分说,搀扶起老人就走。

小女孩远远看见他们来了,像风一样奔过来,嘴里喊着:“阿约—阿约—” 原来,这位老人是小女孩的奶奶呢。

几个人到了跟前,只见那些山羊像是酒醉了一样,有的后腿站不起来,半卧在草地上,有的站着却四肢发软身子乱晃。老人用傈僳语问了小女孩几句话,小女孩用手指了指背后山上。

老人吃力地弯下腰,搂住一只半卧着的小羊,查看了一下它的嘴巴和眼睛,嘴里嘟嘟哝哝说了一堆。阿临和爸爸一个字也没听清。

小姑娘告诉他们,她的阿约说,吃了梨花后,应该能好起来,不过,为了以防万一,让他们再上山找些松针来给山羊吃。

爸爸和阿临听了后,连忙山上去采松针。一阵忙活下来,天已经黑了,羊群最终安然无恙地回到木楞房羊圈。

五

吃过中午饭,爸爸和阿临来到寨长家。

帮他们医治羊群的老人,正在篾笆围就的厨房里切菜,而那个叫“然约麻”的小女孩,则蹲在火塘边烤苦荞粑粑。

火塘里烧的不是劈柴,而是一棵三四丈长的整树,树根在火塘里熊熊燃烧,树梢却穿过厨房门,一直伸到了院坝里。

阿临想不到还可以这样烧柴,一时叹为观止,好奇地围着看了半天。

寨长把爸爸邀上前廊,照惯例递上一碗苞谷酒。爸爸向寨长说明来意,为防止羊群再次误食黄花杜鹃,他决定把它们全部砍掉。可是,那些杜鹃花灌木丛长得盘根错节,枝条虬曲,要砍掉不是件轻易事。爸爸想让寨长出面,找几位终寨人帮忙。

谁知寨长听了后,连忙摆手说:“不敢砍,不敢砍。”

爸爸问他为什么,这里还不属于高黎贡山的自然保护区域,而且所砍的不是树,只能算一片灌木丛,怎么就把他吓到了。

寨长说:“中国收留我们在这里,可不敢乱动一根草,一棵树。那些花从我们来就在那里,每一棵上都有花树鬼,得罪了花树鬼,得罪了山神,会受到惩罚的。”

爸爸不好强迫,只得盘算自己慢慢砍。他随身只有一把小砍刀,不好使力,想跟寨长借一把长砍刀。谁知,寨长支支吾吾起来,一会儿说家里的砍刀坏了,一会儿说被落美村的女婿借走了。爸爸也不介意,想着终寨这么多人家呢,往别家借一借就是了。

谁知,他转遍了所有人家,人人都把他热情迎进门,可等他连说带比画地说明来意后,会说点儿汉话的,就说没有或者坏了,不会说汉话的,就连连摆头,把头摇得像拨浪鼓。

阿临陪着爸爸满寨子转了一圈,只得硬着头皮回到寨长家。

寨长这才把实情说了出来,原来,问题还是出在“花树鬼”三个字上,他们傈僳人,不管在缅甸还是在中国,都敬畏自然,供奉山神树鬼,尤其是有了一定年龄的古木巨石,被认为有神灵依附,别说砍伐,连在树旁说话声音大了点儿,都认为是对神明的大不敬。

“入乡随俗,既然这样,我也不勉强了。”爸爸有点儿无奈地说,带着阿临告辞出来。

“等一下!”寨长的第九个女儿,帮助过阿临的那个小女孩叫住了他。她一阵风跑进厨房,拿出一个芭蕉叶包着的东西递给阿临。

阿临打开一看,原来是两个烧得金黄香脆的苦荞粑粑。不等他开口,小女孩弯起眼睛笑了一笑,转过身一阵风跑回厨房里去了。

两个人出了门,一前一后走着。

“爸爸,舅舅说,养殖场办成了,能帮他们解决户口,是真的吗?”

“应该能吧。”爸爸随口答道。

阿临捧着热乎乎的苦荞粑粑,闻着那混合了芭蕉叶清香的味道,忍不住咬了一口。

他吃了几口,突然叫了声爸爸,爸爸答应后,他又不说话了。

隔了一会儿,他又叫了一声,爸爸这次回过头来看他,问什么事。他咽了一下噎在嗓子里的粑粑说:“我想喝水。”

“马上就到住处了。”爸爸说。

谁知走了两步,阿临又叫了。

“到底什么事?”

“我们……我们不要砍黄杜鹃了吧?” 阿临艰难地张开口说。

“不砍不行,羊群再偷偷跑上山,后果不堪设想。”

“羊这次中了毒,一定不敢再上山了。”

“凡事有了一次,就难保没有第二次。这一次,不也是我们意料不到的吗?”

“可是,可是……”阿临想说什么,又忍住了。

傍晚时分,父子俩刚把羊群赶进羊房,在火塘边倒水洗脸的时候,寨长突然前来拜访。

木楞房一下子显得拥挤起来。

寨长坐到竹笆床上,爸爸把金竹做的水烟筒推给他。寨长笨拙地咕噜咕噜吸了几口,一副欲言又止的样子。

原来,寨长的来意,和阿临不谋而合,想请爸爸放过那片黄杜鹃。

“我晓得不合规矩,寨子的人,来找我,担心砍了,花……花树鬼怪罪,有……有灾难。”寨长满脸尴尬,汉语说得有点儿结巴了。

“寨长,不是不得已,我也不想砍,一群羊差点儿没命了。”爸爸说。

“看在神灵的分上吧,老哥子,如果砍了,一寨人不安生……”

“那么大的草坝和山坡,又没有栅栏,羊到处跑……”

寨长埋着头大口大口地吸烟。

外面天完全暗了,火塘暗红的火光中,几个人一时静默下来,只听见水烟筒里翻滚着响。

阿临忍不住说:“爸爸,别砍吧,我天天看着羊群。”

“你怎么看?公羊一群,母羊一群,小羊一群,连我算上,两个人也看不住三群羊。”

“羊不会自己跑上山,真的不会。”

“羊不会自己跑,难不成上次是谁撵上去的。”

“上次,上次……”阿临觉得嗓子里有一大团面粉堵在那里,让他很难把话说下去。他看看爸爸,又看看寨长,终于鼓足勇气,把老早就想说的一句话说了出来,因为是憋了太久冲口而出,几乎变成了吼叫:

“上次是我撵上去的。”

阿临重复了一遍,抽噎起来,“我在后面用弹弓打着,逼它们上山去吃那些毒花。”

好一会儿,爸爸才说:“算了,事情过去了,就让它过去吧!”

六

黄杜鹃保住了。

为了以防万一,阿临多了一项工作—“守花山”。

每天羊群出门以后,只要不是全都过河上了对面的山,或是沿着草坝跑到几里以外的地方,阿临都要在花山下转悠,防止羊群突然跑到山上。

这对阿临来说,倒不是难事,山脚下的草坝上,有香甜可口的地草莓和黄泡果;有后腿随时一弹一弹的蚂蚱、蛐蛐和螳螂;还有不时突然出现的各种动物,一闪而过的小灰兔,拖着色彩斑斓的长尾巴的雉鸡,吊挂在古藤老树上的长臂猿。有一次,在离他只有几米开外的草坝上,他还看见过一只小熊猫,当时它正慵懒地躺在花丛中晒太阳。

累了、倦了后,他有时候放倒身子在草间晒太阳,有时候走到不远处的棠梨林,爬到一棵树上去休息。

他在棠梨树上找了一枝曲折如弓的枝干,在上面如同坐靠背椅,当成自己的专属座椅。

这天,他半倚在树上,微醺的花香中,有点儿昏昏欲睡了。突然感觉被人一拽,脚下力气使空,差点儿从树上摔下去。定睛一看,原来是一只羊伸着脖子,够他坐的那枝棠梨花吃。

羊在下面拽得花枝乱颤,阿临在上面顽皮的劲头上来了,把脚钩住花枝,稳住了身子,坠下双臂去抢羊嘴边的花。那只羊也是认死理的,嘴巴被阿临拽得向上支着,前腿几乎要被吊起来,还死活不松口。

人和羊就这样僵持着,最后是阿临可怜羊被半吊着的样子,心里一软,放开了双手,把身子移到树枝分杈的地方,让羊尽情地够棠梨花吃。

他舒服地用嘴衔着一朵花,闭上眼睛依然在那里假寐。谁知这时花枝又是一拽,他再次被吓一跳,正要发作,发现这次不是羊,是人—上次爬上这棵树,折棠梨花救他和羊群的小女孩,正一脸顽皮地望着他笑。

“然约麻—”他学着小女孩的父亲称呼她。

小女孩笑弯了腰:“我不叫然约麻。”

“可你爸爸叫你然约麻。”

“然约麻是傈僳语,指‘小女儿’的意思。”

“那你叫什么?”

“木果。”

“木果,不就是树上结的果子?”

“嗯,也许,也许就是棠梨果。”小女孩指指树,俏皮地说。

木果能用汉语准确地表达沟通,让阿临感觉有点儿不可思议。这里的人,除了她父亲和她,其他人都不怎么会说汉话,偶尔有会说一点儿的,也只能跟人做简单的交流。

木果告诉阿临,从小父亲就有意识地用汉语跟她交流,不止她,她的几个哥哥和姐姐,都会说汉话,只是,姐姐们嫁出去了,哥哥们去落美坝附近村寨打工了。

“你们不是轻易不允许踏出飞烟坝吗?”阿临问。

“我们归落美村管,他们给开了证明,我们做了保证按了手印,可以在落美村活动。”木果说。

木果对这些草坝、河流和群山,熟悉得像自己家的。没过多久,羊群爱吃什么草,哪里的草最多,她比阿临了解得还清楚。他俩常常有意识地把羊往不同的地方赶,苜蓿地、紫云英地、有嫩松针的矮松林—自从那次羊群中毒后,木果就记住了,它们爱吃嫩松针叶。

阿临跟着她,学到了很多在飞烟坝生活的技能。老熊和长蛇出没的地方,有黄泡、地草莓、三月泡、毡帽果、羊奶果等野果的地方,什么野菜能吃,什么草药能治病……木果用汉傈夹杂的名称,耐心地给他做解说。

他们还迷上了一件事,掏草蜂蜜。

在终寨,家家都有蜂桶,多的十几个,少的也有三四个,随意散落在山间和草坝上,由蜜蜂自己去采花酿蜜。蜂桶里的蜂蜜,春、夏、冬,一年取三次,平时没人去碰它们。

阿临和木果不惦记蜜蜂的蜜。他们在山间游荡时,发现一种很小的蜂子,只比绿豆大一点儿,小头黑黑的,长一对透明纤薄的翅膀。它们喜欢在隐秘的灌木丛和草丛里筑巢,挂在一根树枝或草茎上,巢很小巧,大的比阿临爸爸的巴掌大点儿,圆饼样金黄的一块,小的只有阿临的拳头大,两头尖尖的,像个小棒槌。

这种蜂子叫作草蜂,一般不蜇人,偶尔被轻轻蜇一下,也不疼,过会儿就好了。

木果和阿临用一根长长的树枝,隔得远远地朝蜂巢上挥扫,等密密麻麻的草蜂逃散,他们折下挂着蜂巢的树枝,噗噗噗吹几口气,把还附在蜂巢上的几只草蜂吹落,就得到了一根完整的蜜饼。

他们喜欢直接举着树枝吃蜜饼。

阿临说,这样吃,像吃棉花糖。

木果不知道棉花糖是什么。阿临告诉她,棉花糖是把一小勺子糖,放进一个特殊的机子里飞快地转啊转,吹啊吹,把糖弄成银丝样,在一根竹签上绕成很大一团,轻飘飘,白莹莹,甜丝丝。

木果还是理解不了,阿临就把天上一团洁白的云朵一指,笑着说:

“棉花糖就像是用竹签穿起了一朵云。”

木果又问他:“那棉花糖好吃还是蜂蜜好吃?”

“当然是蜂蜜好吃,棉花糖是人工造的甘蔗糖。”

“可我还是想尝尝棉花糖,那一定就是云朵的味道。”

“你放心,等你以后可以出去了,我带你吃一朵最大的棉花糖。”

阿临说着,轻轻咬了一口蜜饼,清亮的蜂蜜流淌出来,那清爽香甜的味道,好像只这一口蜜,就把百花都吃进去了。

有一次,他们在千里光黄色的花簇下,找到一个最小最小的蜜饼,有多小呢,只有一朵棠梨花那么大。透过表面的蜂蜡,能看见蜜饼里储满亮汪汪的蜂蜜。

这蜜饼太小巧了,名副其实的“一口蜜”,他们谁也舍不得下口。

“你吃—”

“你吃!”

“你吃嘛!”

“你吃嘛—”

最后,两人决定,把这“一口蜜”拿给木果的阿约吃。

阿约很少外出,常年在厨房的火塘边守着,脚边放一个竹筒,里面装满芝麻粒大小的火麻子。她倚墙坐在竹节扣成的小地凳上,用仅剩的几颗牙,半天工夫嗑开一粒火麻子。

阿约接过那比指甲盖大不了多少的小蜜饼,把阿临紧紧搂在怀里,嘴里喃喃地叫着:“利巴,利巴!”

木果捂着嘴对阿临笑:“阿约把你当孙子喽!”

七

每次阿临来木果家里,阿约就烤苦荞粑粑。怕阿临吃着嫌苦,就舀出半盏蜂蜜来,打着手势,让他用苦荞粑粑蘸蜜吃。

“弟弟妹妹也来吃!”每当这时,阿临就招呼木果的几个侄子侄女一起吃,他们比阿临小不了多少。几个孩子看看他,舔舔嘴皮,拉扯着一窝蜂逃开了。

“他们为什么不吃?”

木果支吾了半天才说:“他们舍不得吃。我阿巴(傈僳语:爸爸)说,蜂蜜留着到落美村的集市上卖了,把钱攒下来,等他们大点儿,送他们去落美村读小学。”

阿临听了,默默把那盏蜂蜜放到火塘边石头案板上。

木果跺着脚说:“吃嘛,你吃嘛。”

奶奶听不懂,在旁边关切地望着他。

阿临挤出一个笑容,对木果说:“你告诉奶奶,我不喜欢吃蜂蜜,吃多了酿人,会汪心。”

阿约手撑着膝盖,艰难地站起身,挪到靠里边的竹笆墙边,朝一个旧布袋里费劲地掏。

木果告诉阿临:“阿约要给你拿核桃吃。”

阿临连忙说:“我也不喜欢吃核桃。我吃这个—”

他从竹筒里抓起一把火麻子,丢一颗进嘴巴嗑起来。他嗑不习惯,那小东西满嘴里直跑。阿约和木果看他那生疏的样子,乐得大笑起来。

“我教你。”木果说着,也抓了一把火麻子,“忒”的一声嗑一粒,“忒”的一声又嗑一粒,那动作比嗑瓜子还要娴熟。

阿临学着木果的样子,试了好多次,才完整地嗑出一粒,吐掉壳后,把那芝麻样的籽仁嚼了嚼,像吃坚果,味道还挺香。

他想不通,这么费神的小零食,怎么在飞烟坝那么受欢迎,人们一点儿都不嫌弃它费力劳神,兴兴头头的,常常抓一把就嗑上一天。

“他们用它来消磨日子。”爸爸说。

想想也是,终寨人虽然守着飞烟坝,守着滇西最大的高黎贡山,但他们终究过的是一种与世隔绝的日子,这地方道阻且长,又没有电。没电就意味着没有手机,现代科技产品在这里是绝迹的。除了在为数不多的田地里干干活,剩下的大把时间,不就需要用些劳神的小玩意、小零食,一点一点消磨掉嘛。

爸爸进飞烟坝不久后,也迷上了吃火麻子。最近,每当夜幕降临,他就带着阿临往寨长家跑。一堆人借着火塘的微光,磕着火麻子聊天,有时喝点儿苞谷酒,一坐就坐到银河倾斜。

最近几天,白日里天气暖和了许多。两个孩子常常在河边玩耍。终河水从高黎贡山腹地流出,泠泠刺骨,让人不敢轻易涉足。河水从草坝上清清浅浅流过,把河石冲刷得圆圆的,滑滑的。两岸的古梨树和灌木,枝影扶疏,不时有一根枯树横卧在水中,成为一座天然木桥。

阿临和木果喜欢坐在枯木桥上,挽着裤腿,把两只脚悬下去涮水玩。从他们这里,看得见在群山中连绵起伏的草坝,看得见闲散吃草的猪牛羊,以及远处寨子里高低错落的木楞房。

不时有点点白鹭贴着近处草坝飞过,引起两个人 “呀”的一声轻叹。如果是一只野兔一闪而过,两人立即屏住呼吸,大半天回不过神来。

“你喜欢飞烟坝的早上,中午,还是晚上?”木果常常问阿临这种傻气的问题。

“都喜欢。”

“不能都喜欢,选一个。”

“那傍晚吧。” 阿临说。他每天起得太晚,没看到过几次飞烟坝的清晨。傍晚就不一样了,夕阳的余晖把整个草坝镀上一层绚丽的色彩,羊群、猪群、牛群,都在这余晖中静静地牧归。有时候,某个地方传来傈僳汉子长长的吆喝声,“哟—嗬—嗬—”,反而使一切显得愈发静了。这时,如果朝终寨那边看去,晚烟从木楞房的屋瓦间升起,在竹木林中慢慢散开,寨子很快就笼在一层白雾间了。

每次见到这种景象,阿临就觉得,终寨和中国的其他寨子,一点儿分别都没有。它就是阿临见过的无数村寨的一个,那么普通,那么安宁,那么美好。假如此时,他的妈妈拎着一只水桶,突然从其中一间木楞房走出,阿临一点儿也不会觉得吃惊。在他的想象中,他们一家,就应该住在这样一间房子里,他们就应该是这些人中的一员。

“你呢,你喜欢哪个时段?”阿临问木果。

“我都喜欢。”

“不行,必须选一个。”

“我就是都喜欢嘛!”木果带着小女孩特有的娇憨说。

她眉眼天然,整张脸黑得俏生生的,身穿一件半旧的傈僳族“画眉衣”,五彩上衣和裙子有点儿褪色,前襟点缀着海贝、银铃、红豆,大半已经脱落。她像其他傈僳女孩一样装扮着,用缀有小海贝的红绳系辫,颈项和手腕上戴着广藤编的圈子。

“好吧,就依你,都喜欢。”阿临看着木果,忍不住说道。

他想起了棠梨树上啭着喉的画眉鸟,木果可不正是一只画眉鸟嘛,神情那样灵动,声音那样好听。

突然,木果又叫他了:“转过来,你转过来。”

他回头一看,不知什么时候,木果在枯木桥上来了个大转身,背对他坐着,面朝着终河源头的方向。阿临只得学着她,把腿一撂,整个人掉过头去。

“你看,看那边。”木果指着远处。

在一片云雾之间,高黎贡山主峰若隐若现。

“从那里翻过去,就到了我们的‘亚哈巴’。”

木果告诉阿临,“亚哈巴”就是“石月亮”,他们的祖先,是从石月亮来的,他们都是“石生人”。

“可是—可是—”阿临明明记得,木果他们是从缅甸来的啊。现在木果指的方向,明明是中国的地界。

“缅甸山在我们背后,我们刚才面对的地方。”阿临小声提醒木果。

“不!”木果倔强地摇摇头,指着高黎贡山主峰说,“石月亮,它就在那里。”

她说哪里就哪里吧,阿临不忍心反驳她。

“能不能到处去,到处走,我不放在心上……别的人要离开飞烟坝,换个地方去住……我只想去石月亮,看看我们的‘亚哈巴’,看一眼就好,看一眼,回到我的飞烟坝……”木果喃喃地说。

她的双脚浸进了冰凉的河水,冻得通红,可她忘了把它们抬起来。

晚上睡觉的时候,爸爸告诉阿临,终寨人虽然从缅甸搬过来,但他们确实是中国人,他们的祖先,就来自高黎贡山以北的怒江州石月亮。五六十年前,国内发生“运动”,他们跑到缅甸去了。缅甸那边一直不承认他们是缅甸的,后来他们回到中国,因为离开几十年,中国这边按照法律程序,已经把他们的户口注销了。他们成了一群没有国籍的人,困顿在飞烟坝里,过着与世隔绝的生活。

“幸好落美村收留了他们,没有强制性把他们赶回缅甸。”爸爸说。

八

阿临告诉木果,他想找夜明柴。听人说,只有飞烟坝这几乎烟尘不染的地方,才有那种会发光的东西。

“夜明柴?”木果有点儿疑惑地问。

“就是一种晚上会发光的柴。”阿临说。

木果眼睛里有光闪了一下:“你说的是石月亮吗?”

“石月亮?”这下轮到阿临困惑了。

木果低头想了一下,告诉阿临,他们俩说的,应该是同一种东西。

石月亮,是她自己给夜明柴起的名字,因为它在暗夜里发出的光是淡蓝色的,捧在手里,就如同捧着一汪月光。

木果说,她第一次见到夜明柴,就被它吸引住了,这不就是她想象中的石月亮,她的“亚哈巴”吗?

从那以后,她不时上山寻找这种暗夜里会发光的柴块。她往往只需看一眼枯死的刺戟,观察一下周围的环境和土壤颜色,就能断定埋在地下的枯戟根是不是夜明柴。

“改天我带你去找,就在高黎贡山上。”

阿临等不得改天,他希望尽快见识一下夜明柴,看看木果口中的石月亮长什么样子。况且,离开学越来越近了,他说不定哪天就会被爸爸送回家去。

两个人决定,明天中午,等木果的猪牛一出圈,阿临的羊群一上山,两个人就出发去找夜明柴。

这一夜,阿临几乎不曾睡着,眼前老是浮现出木果跟他说的情景。

大约是两年前。有一次,木果找到一根巨大的夜明柴,连续上山两天,才把它挖了出来。像小水桶那么粗的一截戟根,她一个人扛不动,是一点一点推着滚下山的。

戟根带回家后,放在院坝中,寨长花了不少工夫,用斧头替女儿削去表面厚厚的皮壳,又按它原来的形状,略加削砍,把里面潮湿的白色柴心削成了圆球状。削好后,当时那圆木根看上去并无特别,可等到夜晚降临,它突然一下子通透起来,发出一团淡蓝色的光芒。削砍皮壳时四处乱溅的许多碎屑,这时也发出星星点点的光。一眼看去,整个院坝变成了一块深邃的夜空,上面明月高悬,繁星点点。

那天晚上,整个终寨轰动了。人们聚拢在木果家院坝里,观看这罕见的景象。

“月亮,月亮,石月亮。”人们用傈僳语喊叫起来。

“亚哈巴—亚哈巴—”木果的阿约最先跪了下去,匍匐着身子久久不愿爬起来。接着,其他人也相继跪了下去,大家嘴里不住地喊着:

“亚哈巴—亚哈巴—”

为了让石月亮能多亮几个晚上,一到白天,木果就把它放在水里浸一段时间,又拿出自己的床单,弄湿后小心翼翼裹着它,保证它随时处在一个最恰当的湿度中。

因为保湿得当,这块罕见的石月亮,足足亮了十五个夜晚,等天上那轮明月真正圆成满月的时候,它才慢慢消隐了那淡蓝色的光芒。

“石月亮—石月亮—”阿临不知道自己是何时睡着的。睡梦中,他也挖到了一块圆圆的夜明柴,抱着它在怀里,就像抱着一个蓝月亮。可是,这时舅舅突然出现了,他抢了阿临的蓝月亮,往水里一丢,告诉他,那只是一块朽木而已。

阿临眼睁睁看着蓝月亮顺水漂走了。他沿着河水去追赶,声嘶力竭地哭喊,却怎么也发不出声音。

他挣扎着从睡梦中醒来,半天才回过神。

外面有人在大声交谈,其中一个确实是舅舅的声音。阿临一骨碌翻起来,走出木楞房一看,果然是舅舅来了。他这才发现,自己一觉睡到了日上三竿。

舅舅给他们带来许多补给,包括米油肉菜以及纸、洗衣液、蚊香、常备药、太阳能夜灯等各种生活必需品,此外,还有一套很炫酷的野营装备。几个人七手八脚,把它们从车上搬下来。

像以往一样,每次有车进飞烟坝,许多孩子就好奇地围过来观看,但他们又不敢靠太近,隔着一段距离往这边张望。

“来啊—你们来—”阿临朝他们招手。

见他们还是怯怯的,你推我我搡你,就是不上前,阿临连忙拿了些舅舅带来的糖果和糕点,跑过去分散给他们。

既然舅舅来了,阿临就不能再上山找夜明柴了,他打算等吃过饭再去告诉木果,让她等他一天,他们明天再去。

九

羊群还没有出圈,舅舅去木楞房羊圈看了一圈。

爸爸把羊群不小心中毒、他差点儿把山上黄花杜鹃砍掉的事告诉了舅舅。舅舅沉吟一下,说:“既然有毒,就要砍掉。”

爸爸又把寨长和全寨人反对的事说了,他说:“俗话说的,到了哪座山,就得唱哪座山的歌。我们还是入乡随俗,不让砍就别砍了。”

“你不用管,我自有办法。”舅舅说。

几个人沿着河边,慢慢走了好大一会儿。舅舅指着眼目所及的大片草坝说:“以后,用铁丝网圈起来,就是我的牧场了。”

“终寨呢,终寨怎么办?”爸爸问。

“当然是一起圈进来。”舅舅说。

“他们出入怎么办?你答应过我,不破坏一草一木的。”

“圈起来是为了更好地保护,会给他们留出入口的。”舅舅的语气带着不耐烦。

大人之间的对话,阿临一句也没听见。他眼睛尖,早被河边的一摊浅水吸引过去了。浅水中许多密密麻麻的小黑点,他走近一看,小黑点在动呢。

“小蝌蚪!好多小蝌蚪!”他惊喜地叫起来,被它们那萌态十足的样子迷住了。

“不是小蝌蚪,好像是咕嘟鱼。”爸爸走过来说。

舅舅一听是咕嘟鱼,一下子来了劲,他说在城里餐馆吃到过一次,一直对这种野味念念不忘,没想到现在竟然在飞烟坝无意中撞上了。

“今天有口福了。”舅舅说。他回木楞房取了一只水桶,要捉一些回去煮了吃。

“它们就是小蝌蚪嘛,怎么能吃呢!”阿临央求舅舅,让它们自由长大,变成身穿绿衣的大青蛙。

“傻孩子,跟你说这是咕嘟鱼,再长一百年也是这个样子,变不成青蛙!”舅舅说着,又转头跟爸爸说,咕嘟鱼在外面怎么难得一遇,卖得多贵多贵。爸爸本来还觉得它们太像小蝌蚪,有点儿难以下口,听舅舅一说,也不由动了心。

那些咕嘟鱼很憨,任凭阿临怎么在心里祈祷,还是很快被两个大人抓住了。他们卷起裤腿,走下浅水滩,直接用双手去捧,每一下都能捞到好几条。不一会儿,石滩里的咕嘟鱼几乎就被捞光了。

回到木楞房,舅舅在火塘上架起锅煮鱼。

阿临还在赌气,一句话也不说,独自坐在门口一个木桩上摆弄他的小弹弓。羊群中毒后,那弹弓本来已经被他收起来了,这时他又把它翻找出来。

舅舅背对着门在火塘边烧火,爸爸在他旁边蹲着看煮鱼,隔几分钟,又不放心地问一句:“你确定这真的能吃?”

“你放一百个心好啦,闹不死你。”

突然,啪的一声响,舅舅哎哟叫了起来,回头一看,原来是阿临用弹弓打了他一下。

“我本来要打房顶上那只麻雀,打歪了。”

“臭小子,一点儿长进都没有。”舅舅骂他。

这时,木果来了,她背着个小竹篓,边走还边欢快地轻轻哼着不成调的曲子。

她很快发现这里多了个人,连忙住了口,停住脚步,犹豫着要不要上前。

阿临起身迎上去,跟她解释今天无法上山了。

偏偏舅舅见了木果后,突然不自信起来,想让木果这土生土长的飞烟坝人来帮忙确认一下,他们煮的咕嘟鱼是不是真的能吃。

阿临来不及阻拦,木果跟着舅舅进了木楞房。

谁知木果才往锅里看了一眼,就惊叫起来:“欧巴—欧巴—”

没等几个人反应过来,木果便夺门而出了。她惊恐地看了阿临一眼,从他身边飞快地逃走了。

阿临在后面一直追着她喊,她没有停步,也没有回头。

爸爸见木果这么大反应,无论如何不敢吃了,舅舅也不敢再坚持,那一大锅汤,最后谁都没尝一口,全部倒掉了。吃了饭后, 阿临连忙去终寨找木果,谁知去了几次,都只有阿约一个人在家。

十

木楞房住不下,舅舅搭了个帐篷,就在靠近终河边的一块高地上。

阿临开学在即,爸爸打算让他明天和舅舅一起回去,省得过几天自己抽不出时间送他。

只是,如果阿临走了,就没有人看守羊群了。爸爸要除羊粪,割干草垫羊房,准备羊群归来需要的盐巴和水,他每天有不少活计,不可能像阿临一样,无所事事地去守着一片山。

怎么办呢?舅舅的项目已经批下来了,眼看羊群在这里很适应,过不久,他就要送大批的牛羊进来,把它们打造成他独特的“棠梨醉”品牌。他不允许有一点儿安全隐患存在,作为一个生意人,他不会冒这个险。

“这些人住在这里,还真是拦脚绊手。”舅舅说。

“是他们先在这里的。”爸爸说。

“明天,再多待一天,我有办法把那片花砍掉。”

“可我已经答应了寨长,不能出尔反尔。”

“你答应是你的事,羊群有一半是我的,现在是我要砍。反正你不用管,也不用出面。”

“那天你说了不会乱来的。”

“我不动手,让他们终寨人自己砍,心甘情愿地砍。”

舅舅说,终寨人最在意户口问题,以这个为条件,和他们做交换,他们会答应帮砍的。

“不行,太卑劣了。”爸爸制止他。

阿临和爸爸都记得,白天舅舅自己说的,终寨人解决户口的问题,这些年镇里县里一直替他们上报申请,听说最近就会批下来。舅舅竟然连这种事都要利用,以此要挟终寨人。

隔一天,舅舅还是固执己见,用自己的方式,召集了好些终寨的年轻人去砍黄杜鹃。爸爸没有参与,他也不让阿临跟着去:“这不是什么好玩的热闹事,离远点儿。”

阿临偷偷从木楞房背后爬上房顶,从那上面,可以望见那片被砍伐的花山,在群山深浅不一的绿色林海中,像挂了一条小小的明黄纱巾。纱巾上点豆子一样散落的那些黑白点,就是舅舅请去砍伐黄杜鹃的人。

阿临有点想不通,砍伐这一片灌木林,不是他们傈僳族的禁忌吗?上一次,他和爸爸把终寨的人家走了个遍,都没借到一把砍刀,怎么这一次,舅舅以落户条件做交换,他们立马妥协了,不只拿出了家中的砍刀,还亲自上山帮忙砍伐。

但很快,他又似乎懂了。他想起了木果。

木果从小生活在世外桃源一样的地方,因为没有户口,不能自由走动,不能顺利上学,属于她这个年龄应该拥有的东西,她几乎都不曾拥有。

“一辈子在飞烟坝,也没什么,让我的阿约、阿巴、阿妈陪着我,让终河陪着我,高黎贡山,草坝和棠梨树,会发光的石月亮,都陪着我……”她用夹杂着傈僳口音的汉话说,语气是那么平静真挚。

阿临在房顶上坐不住了,他想立刻去找木果,昨天她逃走后,他们一直没见面。

木果临走前,惊恐冷漠地,像看别的非人类物种一样看他那一眼,像钉子一样,一直戳在他心里。

这时,他发现远处花山上,人们像滚豆子一样,纷纷往山下跑,看那阵势,肯定是发生了什么事情。

“爸爸,爸爸!”阿临忍不住喊了起来。

爸爸跑到不远处的高坎上一看,说:“别是伤到人了吧!”

说着,就连忙往那边赶去。

阿临攀着木楞房的原木,一根一根踩着往下爬,等不得下到地面,直接从离地近两米高的地方一跳,打了个趔趄,追在爸爸身后跑去。

十一

黄花山脚下,许多人围在那里。

刚才在山上砍树的人,都惊慌失措地把刀往地上扔。

一个人被人群围在正中间。

是木果的阿约,那位白发苍苍、沉默寡言的老人。只见她面朝黄花山跪着,怀里抱着一只大公鸡,嘴里不停地念唱,每唱几句,就把手往一只竹篓里伸,抓出一把白芸豆,朝山上哗啦一声撒去。

事情很快就弄清楚了。原来,这些人帮舅舅砍伐黄花杜鹃前,阿约试图在荆竹搭成的寨门口阻止他们,可大家不听她的劝阻。她排开双手,试图拦住寨门,不让他们通行。

阿约是寨子里年纪最大的长者,她往那里一站一拦,大家不敢硬闯,就一个个蹿上寨门和草坝之间的石坎,从那里躲开了阿约的阻拦。

阿约见阻止不了他们,只好颤巍巍地抱着家里的一只公鸡,前往黄花山祭拜,请求山神“米司尼”,不要惩罚族人,不要惩罚终寨。当她佝偻着身子,跪在黄花山脚下,用苍老沙哑的喉咙唱起傈僳族古老的祭祀歌谣时,带着无限忏悔和悲凉的曲调,一直在整个黄花山回荡。

山上的人们再也无法承受,纷纷放下才砍了几刀的杜鹃灌木,解开为了防止中毒而捂在口鼻间的衣服或毛巾,一个个连滚带爬跑下山。

人们以为,停止了砍伐后,阿约的目的就达到了。等祭祀歌唱完,她就会跟大伙转回寨子去。谁知阿约把那苍凉的曲调唱完一遍,接着又唱一遍,嗓子都哑得难以发声了,还跪在那里唱着歌,撒着豆,没有一点儿要停下来的迹象。

木果一直守在阿约身边。她轻轻拉着阿约的袖子,低声恳求她停下来,可老人完全不为所动。后来,寨长也走上前去,试图把老人抱起来,可老人干脆闭起了眼睛,挣扎着不让儿子碰她。

时间一分分过去,围在旁边的人们,都被正午的日头晒得大汗淋漓、头脑发晕。阿约如果这样跪下去,身体肯定会抵不住的。木果急得哭了,她跪在阿约身边,小小的身子伏在地上。阿临看不见她的脸,只看见她的身子不停抖动。

阿临想走上前去,可他不敢,傈僳人虔诚而神秘的祭祀方式,让他有一点儿敬畏。那些砍山的人最先跪了下去,接着,其他人也都纷纷效仿,很快就齐刷刷跪成了一片。

“挨基噢—挨基噢—”

他们一遍一遍地说着,请求老人,“回家吧,回家吧。”

阿约已经发不出声音,她用唇语吃力地继续念唱着。她没有办法再支撑自己的身子,整个头伏在了地上,那只鸡被她压在身下,不时艰难地挣扎几下,看着快要断气了。

爸爸拉着舅舅,把他拽到阿约身边,摁着他跪下身去,自己也跪了下去,伏过身子不住地对阿约说着什么。可是,阿约沉浸在自己通灵的世界里,对周围的一切视而不见,听而不闻。

她已经非常虚弱了,这样下去,真不敢想象会发生什么意外。

阿临紧紧贴着爸爸,跪在木果和阿约旁边。他看见木果伏在地上,像一朵飘落的棠梨花,那么无助,那么哀伤。情急之中,他顾不得考虑太多,一头钻到阿约腋下,用力抢走了她压在身下的大公鸡。大公鸡得了命,发出一声凄厉的叫声,蹿跳了几下,拍着翅膀踉踉跄跄逃开了。阿临蜷缩起身子,使劲往阿约怀里钻,让她像抱那只大公鸡一样,紧紧抱着自己。

刚开始,众人见阿临抢走大公鸡,冒犯了神圣的祭祀活动,都对他怒目而视。突然又见他把自己往阿约怀里塞,都被这个举动吓坏了—阿临竟然代替了大公鸡,把自己当成阿约手中献给山神的祭品。

寨长第一个站了起来,想去阻止阿临的举动,但爸爸拉了拉他的衣袖,用眼神制止了他。他们静静地看着阿约的反应。

阿临大半个身子被阿约压着,觉得呼吸都有点儿困难了,可他依然压制住内心的恐慌,轻轻地一遍一遍叫着:

“阿约,阿约,我是阿临,我是阿临啊—”

时间在流逝。

终于,老人的意识被阿临唤了回来,她慢慢抬起身子,低下头去,终于看清了被自己压在身下的小孩,正泪流满面地看着她。她的喉咙咕噜咕噜响了几下,发出一声沉重的叹息,身子一歪,晕了过去。

众人七手八脚赶上去扶她,爸爸也飞快地探过身,一把将阿临捞了起来。阿临被爸爸抱到怀里后,再也控制不住,哇的一声大哭起来。

十二

因为阿约的病,他们把回去的时间往后推了几天。

那天,阿临为了唤醒阿约,把自己当作祭品献给山神,虽然事后他和爸爸都不当回事,终寨人却认为这太不吉利,怕阿临以后会遭遇不好的事。

为了替阿临祈福消灾,他们做了一个决定,要举办一场傈僳族的“阿堂得”,也就是“刀杆节”,来解除阿临被当作祭品的晦气与不吉利,报答他舍身救阿约的恩情。

“使不得,使不得!”爸爸连连拒绝。刀杆节是以上刀山、下火海等象征仪式,报答明朝时候兵部尚书王骥,纪念他替傈僳族反抗外族人入侵,却不幸被奸臣害死的深厚恩情。现在,他们竟然要为一个孩子,专门举办刀杆节,这实在太折杀阿临了。

在阿临的印象中,落美村每年的刀杆节,有数千人从四面八方会聚观看。“上刀山”是真正的刀梯林立、“下火海”也是熊熊火堆燃成红炭火海,每一个仪式都惊心动魄,稍有不慎,“刀山”“火海”都会刀口刃血,炭火灼人。

“放心吧,我们上刀山、下火海的人,都有特异功能,刀枪不入,不会受伤的。”寨长开着玩笑安慰阿临。

阿临还是没法接受这场专门为他举办的盛会。更何况,他压根没觉得自己做了多了不得的事,值得人们这样盛情相待。相反,在他心里,一直觉得内疚,如果不是他们来这里养羊,如果他没有把羊赶进那片黄花山,舅舅就不会硬让终寨人砍掉它们,阿约也就不会出事。

“要不,我们今晚就离开飞烟坝吧。我不在了,他们就没办法举办了。”阿临说。

爸爸和舅舅同意了。

阿临趁大人们忙乱收拾的空隙,独自一人踏着月色走到草坝上。

他没料到自己会这样仓促离开,一时间觉得满心惆怅。

月光如水一样泻下来,草坝上有虫鸣,有夜鸟的鸣叫,有终河载着月光和星光流过的潺湲,更有从高黎贡山灌进草坝的春风呜咽。阿临轻轻走着,顺手拔一根毛茛草在嘴里衔着。他心里像有什么东西堵着,慢慢往上升,一直堵到了喉咙那里。

他想去找木果,又怕闹出动静,被人知道他要离开。自从那天木果惊叫着离开后,他们就没有好好说过几句话。阿约生病后,阿临去家里看望过几次,木果总是忙前忙后,偶尔和他打一声招呼,没等他多说两句,就匆匆走了。

虽然木果很感激阿临救了阿约,但很明显,木果对他生疏了很多,不再像先前那样亲密了。他这一走,不知还有没有机会回来。就算再来,木果对他,是不是会变得像终寨其他人一样,虽然热情,却始终保持着一种对异族人的隔膜和疏离?

阿临从草坝的另一边转过去,绕了一大段路,走到寨子背后。

夜晚的终寨,在夜色下是完全静默的,没有电灯,没有亮光。木楞房、树木、竹林和菜园的栅栏,在月光下只剩一簇簇黑色的剪影。

他在寨子后面站了很久,最后绕了很远的路,走回自己住的木楞房。

快到门口时,阿临发现木楞房外面,自己经常当凳子坐的那截木桩上,有一块亮汪汪的光。

他心里一动,连忙走过去,真的是一块夜明柴,不,是石月亮,一个木果口中的石月亮,虽然只有拳头大小,那光却是冰蓝一片,像是落了一个淡蓝色的月亮在那里。

阿临把它捧起来,那淡蓝色的光,一下子映照出了他手掌的轮廓。

是木果送来的。

木果怎么知道他们要连夜离开呢?

阿临看着手中淡蓝色的石月亮,像做梦一样。

木果来过了。

木果把她心中的“亚哈巴”送给了他。

他就这样静静地站在暗夜的阴影里,不敢走到月光下,也不敢走近木楞房的火塘边。他怕周围哪怕出现一丁点亮,都会削弱夜明柴的光。