现当代文学的世界性与民族性

张慕卿

文学的民族性与世界性一直是中国现当代文学学科研究的一个重要领域。五四新文学运动以来,中国现当代文学在“民族性与世界性”这一命题的构建中有得有失。中国作家近年的作品越来越受到西方主流文化界的肯定,而诺贝尔文学奖颁奖词展示的西方主流文学界审美特征与艺术倾向也为中国文学界思考现当代文学的“民族性与世界性”这一时代命题提供了启示和参照。以莫言为代表的中国作家的作品在中国文学走向世界的过程中很好地呈现了世界性和民族性的辩证统一。

中国现代文学的诞生拉开了文学“民族性与世界性”这一命题的序幕。是学习、借鉴西方经验,还是立足本土、扎根民间,一直是困扰作家和评论家的核心问题。他们在不同阶段对这一命题展现出的挣扎与动摇的姿态,构成了中国文学百年发展图景。

中国20世纪文学从来就不是孤立的,“它一开始就是在‘世界的关照下形成其自身的历史”。从清末追求现代性开始,其发展轨迹就是和世界性因素密不可分的。作为20世纪中国文学开端的五四新文学,其核心思想就是以人文主义为基础,追求启蒙和思想解放,高举反封建的个性主义旗帜。在五四知识分子的视野中,西方文化代表新兴的潮流和历史前进的方向,“全盘西化,彻底反传统”成为这一时期选择的道路。“世界化”在这里等同于“西化”,中国文学获得“世界性”的合理且唯一途径就是走“西化”的道路。五四新文学革命的思想直接受到西方启蒙思潮的影响,“民族”与“科学”这两个外来口号成为五四精神的高度概括与象征。在理论建设方面,胡适、陈独秀等人的文章论点明显借鉴了西方文艺运动的经验,严复则侧重于“引入西方近代的‘实测内籀之学”,其中既包括西方近代的科学方法,又包括实证论的原理。从某种程度上说,五四文学是趋于西化的文学。相比之下,在五四时期,中国文学的民族性是被忽略的。就创作实践而言,刘半农、沈尹默等诗人在创作白话诗的同时借鉴了民歌和旧诗,但很快就被郭沫若引导的浪漫主义色彩和强烈的情感淹没了。在鲁迅开创,王鲁彦、废名、台静农等人继承发扬的“乡土小说”中,统摄全文的精神内核是西方的“启蒙主义”。在五四新文化运动的后期,胡适提倡的“整理国故”同样遭到了大力批判。

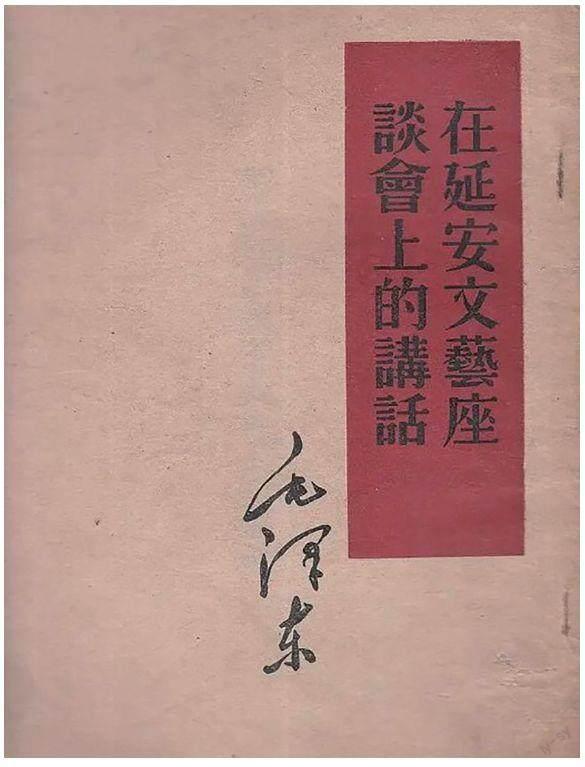

20世纪30年代,这一局面出现了变化,由于政治、历史、战争等非文学因素的影响,文学民族性的构建成为这一时期讨论的重点。从“左联”推行的文艺大众化运动到1942年毛泽东那篇著名的《在延安文艺座谈会上的讲话》,逐渐确立了文艺坚持以工农兵为方向、作家创作应采用人民群众喜闻乐见的表现手法。对民间形式的利用、对世界性因素和人性因素的压抑和遮蔽,是这一时期文学创作的主要特征。在这个阶段,文学民族性的建构依附于阶级斗争、政治表现主义以及女性主义、叙述学和符号学等,而对中国当代文学最有影响力的作家而言,武断地将民族性等同于大众性严重损害了文学的独立品格,到了特殊时期,甚至发展为一种极端的民族主义文学。

新时期以来,大量外来思想和理论涌入中国,中国文学表现出打破封闭、迈向世界的渴望,世界性因素的重要性再次凸显,得到了作家和批评家的重视。对中国文学从观念到创作的冲击最明显有力的西方学说主要是精神分析学、意识流手法、魔幻现实主义、荒诞派,代表人物有劳伦斯、福克纳、萨特、卡夫卡、奥威尔、博尔赫斯等。我国二十世纪九十年代的小说创作明显受到了外来文学的影响,并因此大幅度变化,余华、莫言、残雪、马原、格非、苏童等作家在作品中展现了世界性因素的丰富性和复杂性。

中国文学的百年发展及所表现的文学观念的演化,都是民族文化和世界文化之间碰撞、互动、交流、融合和升华的结果。对以往中国文学发展路径的梳理呈现的是对“世界性与民族性”这一命题本土化的思考,而诺贝尔文学奖所代表的西方主流文化界对这一问题的评判标准给我们提供了另一条审视道路。

2012年10月,作家莫言获得诺贝尔文学奖,圆了百年来国人的“诺贝尔文学梦”,这一事件引发了中国各界尤其是文学界的广泛关注,莫言获奖的原因也得到了多角度的解读。不同的研究者显然会有不同的答案。有人强调莫言非同寻常的文学创作力,有人强调他神秘自由的想象力,有人强调他的小说中融合了世界性因素的写作技巧,也有人强调他的小说创作与中国文学传统之间的传承关系。我认为,莫言契合诺贝尔文学奖的获奖标准是重要原因。正如诺贝尔先生所言,文学奖应该颁给“在文学上能创作有理想主义倾向的最佳作品的人”。事实上,这是一个带有明显主观色彩和含糊不清的表述,“理想主义”自古便是值得反复诠释和深入探讨的概念,而且诺贝尔文学奖由瑞典文学院负责评选,有诺贝尔文学奖投票权的只不过是瑞典文学院的18位终身院士,他们甚至不一定都有文学背景。在某种意义上,我们特别看重的诺贝尔文学奖也只不过是这18位瑞典文学院院士选择的一种结果。这一奖项的结果反映的其实是这些院士的文学趣味和审美倾向,具有一定的“偶然性”。客观地讲,世界上存在可谓名堂众多、令人眼花缭乱的文学奖项,比如世界上奖金最高的单一文学奖—都柏林文学奖、法国最有影响力的龚古尔奖以及西班牙最高文学奖项—塞万提斯奖。但是,世界上最著名、最权威、最有影响力的文学奖项毋庸置疑是诺贝尔文学奖。可以说,诺贝尔文学奖充分反映了整个西方世界的文化趣味和评价标准。

虽然在很长一段时间内,诺贝尔文学奖的评选仅把目光限定在西方文学界,但20世纪90年代以后,在全球化背景下,思想文化的碰撞进一步加强,更多非西方作家尤其是第三世界作家的作品得此殊荣,我们回顾历年的获奖名单发现,诺贝尔文学奖尤其青睐那些在作品核心展现人类普世价值的作品。同时,诺贝尔文学奖也没有忽视文学民族性的重要性,逐渐认同并接纳其他地区的不同文学,关注亚、非、拉美独特的民族传统和地域文化。世界性、民族性、地域性、本土性相互交融,成为诺贝尔文学奖的一个重要衡量标准。在当今全球化的语境下,中国文学承担着走向世界的使命,在中国文学扩大世界影响力的进程中,“文学的民族性和世界性如何构建”这一问题亟待解决。莫言的获奖,正好为我们提供了一个具有示范性的答案,有着非同寻常的意義。

中国早已不是一个封闭型国家,“它越来越积极地加入了与世界各国的对话,自然而然成为‘世界的一部分”,中国文学也承担着“走出去”的使命。值得注意的是,德国汉学家顾彬近几年锲而不舍地对当下的中国文学进行了严厉批评,他反复阐明自己的观点:中国文学在1949年之前属于世界文学的一部分,1949年以后基本上都不属于世界文学。该言论一出,各种传言和采访铺天盖地而来,五花八门,层出不穷,引起了社会各界人士的广泛关注和讨论,顾彬也成为一时讨论的焦点。针对顾彬这一言论,作家和批评家都给予了有力回应,他们赋予了中国当代文学很高的评价。

迄今为止,诺贝尔文学奖已经拥有一百多年的历史,莫言是第108位获奖者,这是一个饶有趣味的巧合,应该说,有着百年历史的汉语写作得到了同样拥有百年历史的诺贝尔奖的认可。或者说,莫言的获奖标志着中国当代文学迈向世界,因为诺贝尔文学奖代表的是欧洲乃至整个西方的艺术追求和审美倾向,是一个有着世界影响力的文学奖项。诺贝尔文学奖的承认在一定程度上反映了当代作家的汉语写作获得了西方乃至世界范围内的普遍承认,具有纪念性的意义,可以被当作百年汉语写作史上具有里程碑意义的重大事件。

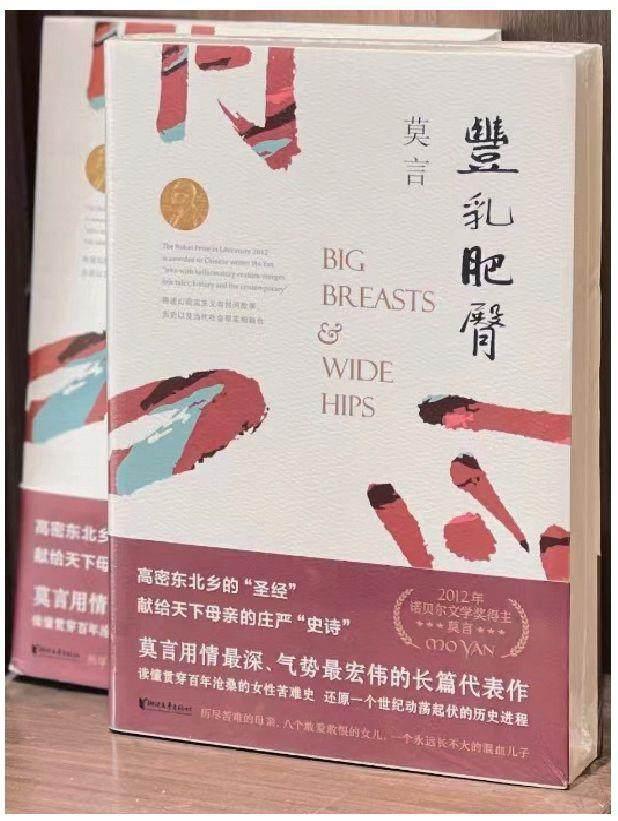

莫言的获奖绝不只是意味着他个人的创作达到了一个前所未有的高度。首先,我们要肯定莫言个人小说创作的突出成就,具体而言,就是对其作品“将魔幻现实主义与民间故事、历史与当代社会融合在一起”,出色地将民间资源与世界性因素完美融合的一种褒奖。莫言一直以民間资源为叙事立场,挖掘隐藏在“东北高密乡”背后的人类共有情感体验,字里行间展现了深厚的民间文化底蕴,而其作品在核心内涵上既突出了民族性,又充满人类共通的精神价值。其次,就中国当代作家的整体水平而言,二十世纪九十年代以后的文坛涌现了一大批“莫言水平”的优秀作家,比如莫言、余华、陈忠实、阎连科等,群星璀璨,写出了《丰乳肥臀》《活着》《白鹿原》《受活》《一句顶一万句》等优秀作品。他们在书写民族历史、挖掘民间资源的同时,展示的创作同样体现了对人性的追问、对人类生存状况的思考,充满能被全世界各族人民接受的人类社会共同主题。莫言和他们一起,以丰富的创作共同支撑起一个汉语写作的高原。也是在这个意义上,我们相信莫言的获奖归因于作品自身的艺术价值,而非对“西方胃口”的迎合和讨好,何况迎合并不一定有效,对方并不会因此降低评审标准,诺贝尔文学奖的口碑和权威性与它在评奖时的相对公正性有着太过紧密的关系。

以诺本尔文学奖为核心的西方文学评价体系作为参考来回顾中国文学的发展历程,绝不意味着中国文学要被西方“殖民化”、唯西方的价值体系马首是瞻,它只作为一种对照视角而非唯一标准。正如俄国文艺理论批评家别林斯基所言:“只有那种既是民族性的同时又是一般人类的文学,才是真正民族性的;只有那种既是一般人类的同时又是民族性的文学,才是真正人类的。”中国作家的创作不仅要立足本土文学经验,书写现代中国故事,充分体现本民族的特色,还要通过创作体现隐含在艺术的具体描绘之中的“全人类性”,也就是说,要从独特的“中国性”中显现出普世性的价值追求,囊括不同民族的人共用的、相通的方面,即人类的共性。中国文学要想“走出去”,让世界更了解中国,把作品介绍给更多读者,还需要设立比较健全的翻译机制,以高水平翻译促进文学交流互鉴。优秀的文学作品总是拥有永久的魅力,历久弥新,从内容到形式各个方面都能获得世界上其他民族的认同、共识或共鸣。中国的楚辞、唐诗,古希腊、罗马的史诗、神话,德国诗人歌德的诗,英国莎士比亚的戏剧,法国雨果的小说等,漂洋过海,经久不衰,为各国各族人民所喜爱、阅读、流传,其中的思想情感、道德观念及美学上的价值对世界各民族文学的发展起到必不可少、无法比拟的巨大作用。文学到底是“人学”,文学的本土性与民族性只有在满足世界性这一前提下,把本土经验与世界视野相融合,才能超越民族性而上升为共同性,体现出特性与共性的统一。中国当代文学在迈向世界的道路上表现出了世界性与民族性的双重自觉,中国的世界性与民族性也取得了阶段性成就,莫言的获奖就是这一成就的有力佐证。

我们不能陶醉于现有的成果而停滞不前,还应该在世界性与民族性的辩证统一方面做出更多的努力和提升,使中国文学与世界文学同步发展。