管窥俄罗斯文学作品汉译注释中的文化建构

李文戈,张 桐

(哈尔滨工业大学 外国语学院;圣彼得堡国立大学 语言系)

1 引言

我国学者对翻译注释一直十分关注,从注释原则与方法一直到汉译外/外译汉作品的注释分析等(曹明伦,2005;许宏,2009;王加兴,2010;王振平,2015;魏家海,2017)。据此,我们尝试自建俄罗斯文学作品汉译注释语料库,以便能够直观地分析译者通过注释进行文化建构的方式和注释中存在的问题。

文学作品是文化的一种载体,内含作家所书写的独特的民族文化,而翻译家是译语读者与原作者进行跨文化交际的媒介,可以帮助译语读者从译作中看世界,并了解其他国家的文化背景和社会习俗等。建构主义者认为,学习是基于一定的社会文化背景,通过“相关社会群体间的互动和协商”(Audi,1999:855)进行意义建构的过程。也就是说,在翻译外国文学作品时,译者是在已有的知识基础上与原作者进行沟通,再实现语言转换,与译语读者展开互动,使其在本国的文化环境中能够理解其他国家的文化与思想。因此,文学翻译对于文化建构有着十分重要的意义。

以俄罗斯文学作品汉译为例,译者需要考虑的重要问题之一是如何使读者尽可能准确地理解俄罗斯的民族文化,即如何在译语读者群体中建构源语国家的民族文化。

2 翻译注释之于文化建构的意义

俄罗斯与中国的文化差异很大,主要体现在历史背景、宗教传统、民族习俗、思维方式等多个方面。因此,在翻译俄罗斯文学作品时,译者需要克服这些文化差异带来的障碍,尽可能使译作与原作相对等值。至于具体的解决方法,翻译界有着不同的观点。赞同异化的学者认为,最好保留异国情调,“接受外语文本的语言和文化差异,把读者带入外国情境”(Venuti,1995:19-20),反之则是以译语的文化价值观来塑造作品,把作者带回家;赞同归化的学者认为,翻译就是交际,译者有责任帮助读者克服文化障碍。事实上,并非一定要两种方法二选一,还存在第三种选项——添加副文本,即翻译注释。

总体看来,在译作中添加副文本可以呈现出源语语言和文化的差异性(Kirkley,2013:288)。张广法和文军(2019:90)也充分肯定了翻译注释的作用,认为添加注释就是一种用来解读文化、彰显差异的辅助手段,能够“完全突破原作正文本身的局限,深入到正文背后的社会、历史、宗教、价值观、意识形态、诗学传统等文化的深层,为译语读者提供大量深入丰富的背景知识,从而使源语文化在译语的社会群体中被成功地建构起来”。深度翻译(thick translation)理论的提出者阿皮亚(Appiah,1993:817-818)认为,注释的存在可以将“译文置于丰富的语言与文化语境中”,并且让译语读者“真正了解他者,尊重他者”。

如果说译作是传播文化的媒介,那么翻译注释在文化建构过程中的作用同样不可小觑,因为它正是文化差异难以在译作正文中表达时译者采用的一种处理方法。因此,我们认为,翻译注释是文化建构的重要组成部分。

3 翻译注释的类型与文化功能

事实上,关于注释的分类存在多种观点。按照性质划分,注释分为两种:一为作者注,即原著作者进行的源语注释;二为译者注,是译者对译作进行的信息补充。按照形式分类,注释分为脚注、尾注、换位注、文内注、译本前言、附录等(马红军,2000:37)。王晔(2018:780)认为:“鉴于翻译文本特有的跨文化性和双重文本性,注释可分为间接注释和直接注释两种”,其中间接注释指参考源语的相关资料对译作加以解释,“直接注释则融入了译者的观察、研究、评论甚至想象,他在某种程度上充当了原作批评者和中西文化连接纽带的角色”。

基于自建俄罗斯文学作品汉译注释语料库,我们将注释按照信息类型划分为六类:(1)文化类是指对原作中出现的具体人名、地名、风俗习惯、神话典故、成语、俗谚、计量单位等加以解释说明;(2)指代类是指对原作中用于指代某人、某物或某种事实的表述和意义范围较大的说法加以解释说明;(3)外语类是指对原作中出现的其他民族语言并在译作中作音译或意译处理的文字加以解释说明;(4)背景类是指对译语读者正确理解译作所需要的背景知识和情景知识等加以解释说明;(5)写作手法类是指对原作者使用的修辞手法和写作手段等加以解释说明;(6)译者分析类是指译者对原作内容的解读,包括提供参考文献、解释作者用意、分析上下文、阐释个人想法等(张桐,2019:19)。这种分类有一定的概括意义,前三类向读者说明是什么,后三类对读者解释为什么。

《罪与罚》《复活》和《大师与玛格丽特》三部作品,写作特点不同,语言风格迥异,因而有着较为普遍的研究意义。由于不同译者对原作语言、民族文化的认知和翻译处理方式有所不同,考虑到出版年限、译作特点和可读性等多方面因素,我们选取的研究语料是《罪与罚》的朱海观和王汶译本、曾思艺和朱宪生译本以及陈逸译本,《复活》的汝龙译本、力冈译本和草婴译本,《大师与玛格丽特》的钱诚译本、白桦熊译本和高惠群译本。

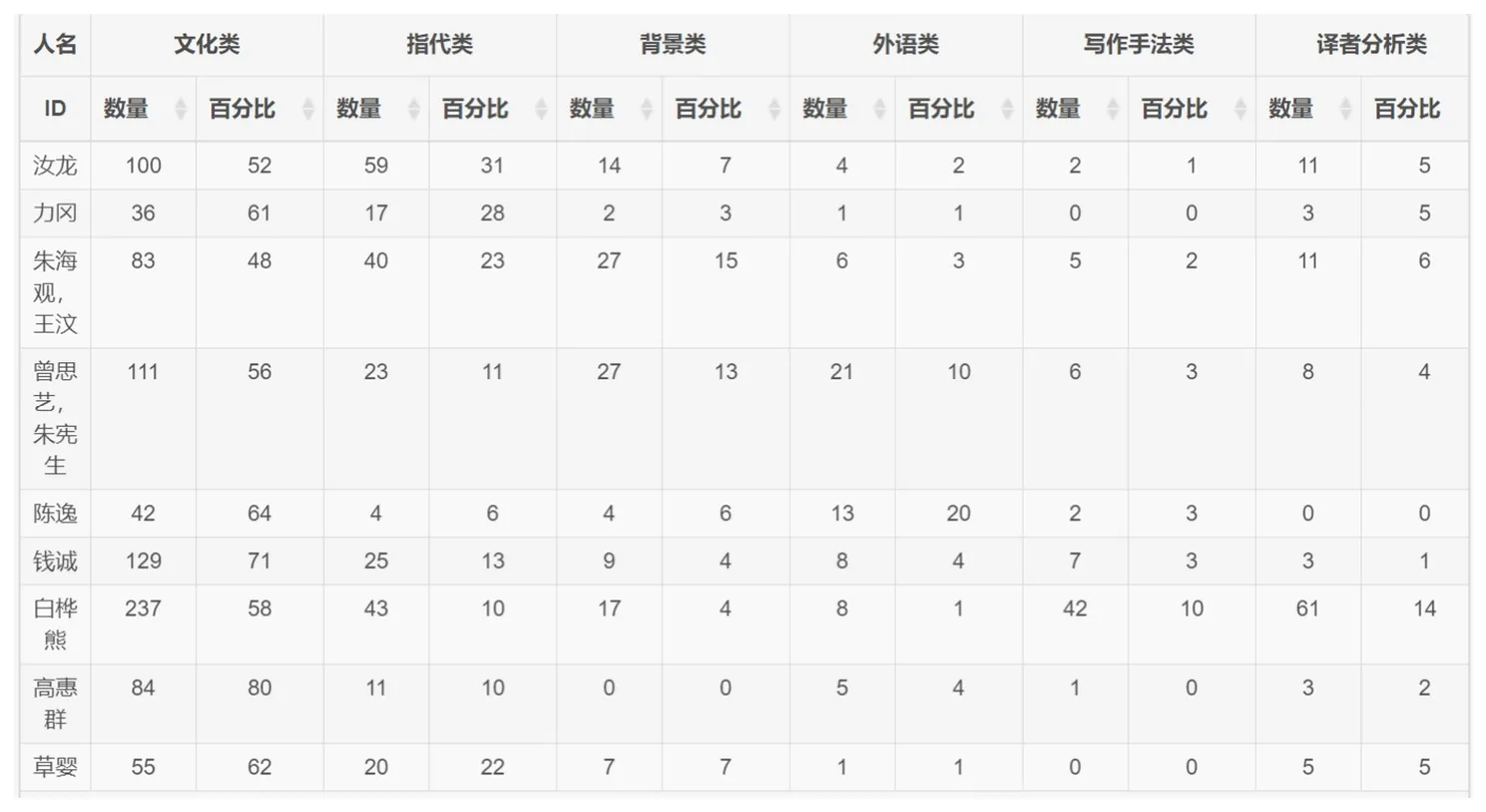

语料库共收集语料 1 463 条,通过表中数据可以发现,尽管三部作品各译本的注释数量和风格有一定差异,但文化类注释始终占据着主导地位(见表1)。需要指出的是,“占比接近的背景类和指代类注释事实上与文化类注释也存在着一定的联系。虽然它们属于不同的信息类型,但其注释内容所反映出来的均是文化因素,区别只在于它们分别要诠释‘文化的缘由’和‘文化的内容’”(同上:34-35)。由此看出,译者们最为关注的就是文化方面的注释,所以它在一定程度上拥有十分强大的文化功能。

表1 各译本语料统计结果

21 世纪初,肖丽(2011)、李德超和王克非(2011)、姚旺和姚君伟(2011)、贺赛波和申丹(2013)、佩拉(Pellat,2013)等国内外学者开始涉足翻译注释的文化功能研究。一些学者(魏家海,2017,2019;王晔,2018)更是系统地阐述了注释的文化功能。通过梳理我们将其概括为:(1)补充填白功能;(2)文化阐释功能;(3)延伸拓展功能;(4)传承和传播功能;(5)考古研究功能;(6)形象塑造功能。这些功能在文化建构过程中都得到了充分的体现。

4 翻译注释的文化建构方式

译者注是对译作正文的增值,其存在不止是为了填补译作中的文化空白,更是要将这种空白,甚至是差异,系统地、直接地在读者群体中建构起来。我们发现在上述译作中涉及的俄罗斯文化汉译注释主要表现在:(1)直接解读文化盲区;(2)阐明以某种方式指代的事物;(3)文化形象的移植或转换;(4)对原作者思想的解读;(5)译者有凭据的分析或评价。基于以上内容,如果译语读者能够通过译者注快速而准确地理解原作者想要呈现的是什么和为什么,那么这种所谓互动的文化建构也就达到了目的。

4.1 源语文化的传递

翻译注释的文化建构方式是指把原作中意义模糊的文化事物变得清晰,使其由小见大,由抽象到具体,由低端到高端。

4.1.1 宗教话语的注解

俄罗斯大部分民众信奉东正教,因此,在俄罗斯文学作品中也蕴含着大量的东正教文化。对于我国读者来说,这些内容常是难以理解的文化障碍。在我们研究的九部译本中,译者大都对宗教文化予以解读,并将其中内涵作了注释处理。例如:

(1)— Сила моя не берёт,что же ты крест с шеи тащишь?(Л. Н. Толстой,Воскресение)

“我已经受够了,你干吗还要逼我往死路上走?”(力冈译)

加粗处原文的意思是“为什么你要扯下我脖子上的十字架?”力冈先生跨过宗教文化差异的鸿沟,将其隐含的语义直接表达出来,但却丧失了原作的宗教韵味,这是一种不对等的文化建构。扯下十字架是“你有我无”的文化类信息,在不添加注释的情况下,已超出译语读者普遍认知的范围。十字架是基督教的标志,而东正教事实上是基督教的一个分支,因此,其信徒也佩戴十字架。“扯下”这一动作看似简单,但是其中蕴含着特殊的文化意义。为此草婴先生添加了翻译注释:“基督徒常戴十字架,到死才脱下。这里的意思就是‘你为什么逼我死?’”无独有偶,汝龙先生也进行了类似的注释。不同于力冈译本,另两个译本既阐明了话语中的宗教文化内涵,又解释了该话语的直接含义。这样一来,扯下十字架的内在含义就在译语读者的知识体系中建构起来。我们认为,译者将宗教话语的表层语义和深层文化含义作注释处理,有利于译语读者获得与源语读者近乎等同的认知。

4.1.2 历史事件的说明

基于本国民众的普遍知识水平,作家在写作时会用一些简单的代名词去指代本国历史上发生的重大历史事件,但对于其他国家的读者来说,就会是一种“不熟悉的表述或意义范围较大的说法”(张桐,2019:45)。译者通过注释,将原作中缩小化的历史事件在注释中放大,使译语读者一目了然。例如:

(2)— За что же вы их терпеть не можете?

— ПослеПервого мартаспрашиваешь за что?(Л. Н. Толстой, Воскресение)

“您到底为什么恨她们呢?”

“在出了三月一日事件以后,你还要问为什么吗?”(注释:指1881 年3 月1 日沙皇亚历山大二世被民意党人暗杀一事。)(草婴译)

其他两位译者也把Первое марта 分别译成“三月一日事件”或“三月一日的事”,同时加注说明这一历史事件。这是因为Первое марта 作为源语中特有的文化因素,在译语文化中若非加以说明,读者就会“完全不知三月一日指代何事,又或许联想到一些与原作完全不相关的历史事件,如1562 年法国发生的瓦西大屠杀、1815 年拿破仑复辟百日王朝等,由此造成误读”(同上)。因此,翻译注释将文中一个小小的日期放大为一历史事件,帮助读者扫清了阅读障碍,并建构了准确理解原作的知识基础。

4.1.3 民俗传统的解说

源语读者对作家笔下的节日风俗或传统习俗大都非常熟悉,但是译者面对的是处于不同文化环境的阅读群体,因此,他们需要考虑得更为全面,往往通过注释来呈现原作中被抽象或隐秘表达的文化内容。例如,我国传统上认为结婚是甜蜜的事情,但是俄罗斯人却在“叫苦连天”。

(3)... он весь набит валютой, а нашему-то, нашему-то?!Горькомне!Горько!Горько! (М. А. Булгаков, Мастер и Маргарита)

“……他口袋里装满了外币。可是,我们自己人呢?我们自己人呢?我觉得心里有股子说不出的苦味儿!苦啊!苦啊!”(钱诚译)

若译者不加以注释,汉语读者大概会感到莫名其妙,因为从自身的文化立场出发,无论如何也不可能把婚礼和苦联系在一起。事实上,向新婚夫妇喊苦是俄罗斯的一种传统习俗。在俄式婚礼上,宾客大喊“苦啊!苦啊!”来促使一对新人接吻,祝福他们幸福甜蜜。钱诚译本中就添加了包含上述内容的翻译注释,并指出在正文中取字面意义,另外两个译本同样也进行了解释说明。总之,三个译本将抽象的文化差异通过注释加以阐释,有助于译语读者确定文化差异的概念和建构异域文化的知识体系。

4.1.4 文学形象的诠释

当原作中出现其他文学作品的形象时,可以通过注释进行知识的拓展延伸,这样一来,作者的意图才能被清晰准确地呈现出来。例如:

(4)Это была высокая, неуклюжая, робкая и смиренная девка, чуть неидиотка,тридцати пяти лет.(Ф. М. Достоевский, Преступление и наказание)

她是个三十五岁的老姑娘,高高的个儿,笨手笨脚,性情温顺,胆小怕事,差不多像个白痴。(朱海观和王汶译)

“白痴”一词在汉语中是贬义词,如果读者按正常的汉语逻辑理解,会感到莫名其妙,为什么作家会突然对这个人物作如此评价?文化底蕴深厚的读者会知道,《白痴》是陀思妥耶夫斯基著名的长篇小说,书中的人物梅什金公爵是绝对的好人,是一个心思纯洁的傻瓜,陀思妥耶夫斯基笔下的“白痴”一词正是用来形容这样的人。朱海观和王汶二人通过自己的分析添加了注释:“这里的‘白痴’在陀思妥耶夫斯基笔下,并不是痴呆的意思,而是指性格憨厚,心地纯洁(试与小说《白痴》中的梅什金公爵相比较)。”这样一来,译语读者就可以将这一文学形象与上下文联系起来,从而理解作家想要表达的意义。由此可见,正是因为注释的存在,译者才能对这一文学形象的内涵加以拓展延伸,使读者准确理解人物的性格特点,并在读者群体中建构起作家试图传达的思想观念和精神文化。

4.2 文化形象的重塑

这一文化建构方式是指译者将原作中的一些语言现象或者艺术形象根据自己认同的文化角度进行重新塑造,使其符合译语读者群体的普遍认知。注释不仅解释译作中某项内容的文化含义,更是要将其“按照注释者文化中的模式重写”(孟华,2001:157),变得易于理解和接受。

4.2.1 形象的移植

在文学作品中作家往往会使用一些事物形象来传达某种特定的语义。为了保留异域文化特色,译者并未选择译语中形象不同而意义相同的表达方式,而是通过注释阐明源语形象的意义和与译语形象的差异。例如:

(5)Изспермацетной мазивы сделаны, а вместо крови сыворотка!(Ф. М.Достоевский, Преступление и наказание)

你们是鲸脑膏捏的,你们的血管里流的是血清,不是血。(注释:从抹香鲸的头颅中提炼出来的一种油膏,可药用,也可用于制造香料。这里的意思是相当于中文的“用面团捏的”,意指拉斯柯尼科夫软弱,没有主见。)(朱海观和王汶译)

在译例中译者移植了俄罗斯的文化事物,并通过注释将源语中本来陌生的事物塑造成译语中较为熟知的文化形象,否则读者无从得知这种有趣的差异。而陈逸译本未添加注释,曾思艺和朱宪生只注释了“鲸脑膏”的文化内涵,但并未指出汉语中形象不同而意义相同的表达方式。从某种程度上来说,这是一种文化空缺的现象。显而易见,此时读者对后两种译本的接受程度会低于朱海观和王汶的译本。在我们看来,借助译语中不同的事物形象来阐释源语形象,既可使读者能够迅速理解原作,又能巧妙地彰显出两种语言和文化的差异,从而实现译语群体与原作者跨越认知层面的互动。

4.2.2 音与意的共现

姓氏经常被作家赋予某种含义,带有特定的情感或者态度。如果译者选择音译,就会丧失语言的内在意义,而读者也无从理解作家命名的用意。在这种情况下很多译者会采用“音译+注释”的方法。例如:

(6)На дверях комнаты №2 было написано что-то не совсем понятное:«Однодневная творческая путёвка. Обращаться кМ.В. Подложной».(М. А.Булгаков, Мастер и Маргарита)

译文1:第二间屋子的门上的字有些不大好懂:“一日创作旅行证。负责人:玛·弗·波徳洛日娜娅。”(注释:姓氏字面意义为“假的”“伪造的”。意译可作“胥假娃”。)(钱诚译)

译文2:第二个房间门上写的内容有些令人费解:创作一日游。请咨询M. V.伯德罗日纳娅。(注释:M. V. 伯德罗日纳娅<М. В. Подложная>,姓氏的意思为伪造的、假的。)(白桦熊译)

两位译者均选择将姓氏在译文中进行音译,若不加以注释,读者只能将其视为一个普通的俄罗斯姓氏,完全感受不到作家的独具匠心,也就是说该姓氏的音在译语中犹在,但其意并未得到体现。通过文后注释,译语读者了解了姓氏的字面意义,将此人的姓氏与文中提到的“一日创作旅行证”联系起来,并感悟到作家的命名之意。需要说明的是,钱诚先生还对姓氏进行了意译改编,将字面意义伪造的和俄罗斯女性姓氏的形式特点相结合,称为“胥假娃”。通过对“波德洛日娜娅”音与意的共现,译语读者可以感受到作家有趣的写作手法,并成功地将俄罗斯姓氏文化和作者风格建构在自己的知识体系之中。

4.3 文化内涵的增值

这一文化建构方式是指译者通过深入的文化考证或凭借一定的知识生产能力,在注释中以分析或评价的方式把原作中蕴藏的文化内涵揭示出来,并使译语读者获取更多的文化知识。

4.3.1 作家思想的延续

除了要对文化信息进行注释之外,译者有时还需要解释作家的用意。陀思妥耶夫斯基著有多部长篇小说,虽然不同的作品有着不同的主旨,但是作家在创作过程中也会延续先前作品的思想。例如:

(7)Ну, верите ли:полной безличности требуют и в этом самый смак находят!Как бы только самим собой не быть, как бы всего менее на себя походить! Этото у них самым высочайшим прогрессом и считается.(Ф. М. Достоевский,Преступление и наказание)

“唔,你们相信吗?他们硬要一个人完全没有个性,认为这才够味!仿佛一个人越不是他自己,越不像他自己就越好!他们认为这才是最大的进步。”(朱海观和王汶译)

译者应该对作家的经历、写作风格、思想主张有所研究,并且在翻译过程中能将作家的某些思想主张作为一种附加值呈现出来。在本例中,说话者表现得义愤填膺,事实上是作家借人物之口表达自己的思想。如果译者对作者缺乏研究,就难以在译文中呈现作家的思想。朱海观和王汶通过注释告诉读者,这是陀思妥耶夫斯基的思想,并建议感兴趣的人参阅作家的另一部小说《群魔》。

4.3.2 译者的文化考察

文学翻译家都有着极其强大的知识挖掘能力,可以说他们既是翻译工作者,又是文学和文化的研究者。在翻译过程中,本着对作家和读者负责的态度,优秀的译者往往会查阅多方面的资料,除了把最必要、最准确的信息传递给读者之外,还要把部分难以把握准确性的信息在注释中予以说明。例如:

(8)К этим же людям принадлежаливорующие горцыи ещё неверующие люди,обворовывающие церкви.(Л. Н. Толстой, Воскресение)

至于经常盗窃的山民和不信教的、打劫教堂的人,也属于这种人。(汝龙译)

我国读者看到“经常盗窃的山民”可能会联想到从前的山贼,但山贼在我国的定义里无特定地区、民族和群体限制。在本例中,汝龙先生将其理解为高加索地区的少数民族,但难以坐实,于是他考证了其他的材料,在注释中阐述了托尔斯泰本人在高加索一代做军官时对该地区少数民族的印象,还强调了其挚友在英译本中所作的注释内容。汝龙先生的个人理解就不是凭空而来的,而是有理有据,更加可信的。从译者角度来看,这一方面是对读者负责任的态度,另一方面抵抗了译语文化对源语文化的干扰,从而避免译语读者产生文化误读。

另外两个译本对此未作额外说明,这里我们不评判具体做法的对与错,但汝龙先生对翻译工作的认真态度,值得称赞。

4.3.3 译者的深度剖析

译者还需要有一定的知识生产能力,即他们要做的不是对文化知识的大段搬运,而是出于整体考虑,将自己掌握的知识进行系统的、有价值的凝练,为读者剖析出隐性的、有价值的文化内涵。例如:

(9)... а молодой спутник его — поэт Иван НиколаевичПонырев, пишущий под псевдонимом Бездомный.(М. А. Булгаков, Мастер и Маргарита)

与他同行的年轻人名叫伊万·尼古拉耶维奇·波内列夫,是一位诗人,经常以“流浪汉”的笔名发表作品。(注释:波内列夫Понырев 这个姓与动词понырять“扎猛子”同根,意喻此人必会一头扎进河里,也暗示了年轻的诗人必将卷入一场灾难的漩涡,而“流浪汉”的笔名也预示了诗人在卷入漩涡后漂泊无助的命运,他的灵魂也将经历长期无法得到安宁的困扰。诗人的原型为亚历山大·伊里奇·别兹门斯基(Александр Ильич Безыменский,1898-1973),在布尔加科夫早期的小说手稿中他赋予了别兹门内的姓氏Безымянный,意即无名氏。)(白桦熊译)

对于一个人物的姓氏,白桦熊先生不惜费重墨用注释加以说明。一方面,译者考察了此人的原型,并指出作家在姓氏命名上的变化;另一方面,与例(6)相似,这一姓氏有着字面意义,译者从词根出发,凭借自己的语言知识和对整部作品走向的把握,对流浪汉在后续情节中的发展作了预示分析,将原作中类似姓氏反映性格,姓氏预示命运这种更深一层的文化内涵输入到读者的意识之中,使读者在知识建构系统中的文化含量增值。

经过语料库的筛选我们发现在《大师与玛格丽特》中有很多人名带有注释。作家的写作手法与《红楼梦》中名字的暗指意义相类似,如甄士隐—真事隐和贾宝玉—假宝玉等。

5 翻译注释在文化建构中的问题

毋庸置疑,翻译注释在文化建构中发挥着重要的作用,与此同时,我们也发现其在文化建构过程中出现的一些问题。

5.1 文化信息考证不足

翻译注释是读者了解源语国家文化信息的重要途径,因此,只有在保证信息传递准确的前提下,译者的文化建构才能成功。我们在研究中发现一些注释的信息考证不准确。例如:

(10)Даже прелестная пара сиреневых, настоящихжувеневских, перчаток свидетельствовала то же самое...(Ф. М. Достоевский, Преступление и наказание)

译文1:那一副真正卢万式的、精美的淡紫色手套也证明了这一点。(注释:卢万是法国的一个手套制造商,他制造的手套以时新著名。)(朱海观和王汶译)

译文2:甚至那一双精美的雪青色的真正茹文式手套也证明了这点。(注释:茹文是比利时的一个城市,以制造时新的手套著称。)(曾思艺和朱宪生译)

译文3:那副真正比利时鲁汶出产的,精致的淡紫色手套也是如此。(注释:临近比利时首都布鲁塞尔的城市,以酿造啤酒闻名。)(陈逸译)

通过对比可以发现三个译本对于жувеневский 一词的注释内容差别很大,我们对上述注释信息的准确性存有质疑。经查证,译文2 和3 在注释中提到的比利时城市,其对应俄语为Лёвен,也就是说,这两个译本的注释是错误的。我们又查阅了有关俄语研究文献,终于弄清这种手套是以法国格勒诺布尔市手套制造商的姓氏(Жувен)命名的,所以译文1 的注释准确无误。

虽然这只是一条无关俄罗斯文化的信息,不会对阅读产生太大的影响,但因其涉及常识性的知识,可能会对读者造成误导。因此,译者要尽可能通过多方面考证,确保注释内容来源可靠,从而实现正确的文化建构。

5.2 文化过滤不到位

译者必须具备敏锐察觉文化冲突或文化障碍的能力,对源语中的某些内容切不可照直翻译,需要通过注释等手段使其合理地反映于译语文化中。这正是文化过滤与文化适应相辅相成的结果。例如:

(11)Где-то в рупоре голос командовал: «Карский раз! Зубрик два! Фляки господарские!!»(М. А. Булгаков, Мастер и Маргарита)

译文1:有人不知道在什么地方用喇叭筒指挥着:“喀拉烤串一份!祖布里克伏特加一份!再来一份老爷牛肠鲜汤!”(注释:喀拉烤串一份!祖布里克伏特加一杯!再来一份老爷牛肠鲜汤!这三份菜是布尔加科夫精心筛选,刻意用来展现享受“皇家礼遇”的文学家们是如何饕餮的……)(白桦熊译)

译文2:不知何处有人在扩音喇叭里发号施令:“一客!祖布里克两客!伺候好了!!!”(高惠群译)

译文3:不知藏在什么地方的扩音器里有个声音指挥着:“卡尔斯基,第一!祖布利克,第二!伙计们,好好侍候!!!”(钱诚译)

译文1 所作的注释是必要的,而且内容相对可信。除了注释美酒佳肴的高贵之外,译者后面仍用280 多个字来描述背景和制作方法,就显得有些画蛇添足了。译文2 和3 没有加注解读信息,读者一方面很难理解“卡尔斯基”和“祖布里克”的字面意义,另一方面也不可能得知文学家这一餐的尊贵和奢华。

宋志平(2004:20)认为,译者翻译时应当是有选择的,其中包括对“文本意义再表达的选择”,即对源语文本的诸多意义有译与不译的选择。也就是说,在文化过滤的过程中,对于源语与译语存在较大差异性、冲突性的信息,不仅要做到能识别,还要对其内容作出适当的选择。若不必要的信息喧宾夺主,则说明译者文化过滤尚未到位。因此,译者应当考虑到文化过滤的必要性,适度解读源语的文化信息。

5.3 语用适应指向操纵不敏感

20 世纪70 年代,什维策尔(A. Д. Швейцер)就已开始对语用适应进行研究。他认为,语用适应是“考虑到传达源语语句的语用意义而对该语句进行的转换”(杨仕章,2018:93),这一定义体现出翻译的语用适应是指向源语的,即翻译的目的在于传达源语的语用意义。针对这种单指向性语用适应,杨仕章提出了双指向性的说法,说明语用适应也可以“指向译语,即放弃源语的语用意义而遵从译语的语用规约”(同上:92)。虽然大多译例表明源语指向更为常见,但原作与译作并非总能实现语义对等。例如:

(12)— Ну, чтоВерочка?(Л. Н. Толстой, Воскресение)

“哦,薇罗琪卡怎么样?”(注释:薇拉的爱称。)(汝龙译)

除不同文化带来的障碍外,译语读者与源语读者还存在认知结构的差异,这可能使前者难以理解源语的语用意义。我们建议考虑一下译语的语用规约。说话人使用爱称表示其与薇拉本人之间的亲近关系,同时拉近与受话人之间的距离,它是一种表达感情的手段,但在汉语中并没有通过词形变化来传达这种语用意义的方式,而是常常通过更名(如起绰号)或在名称中添加成分(如亲爱的某某、叠字)来达到相应的效果。在本例中我们倾向于作出进一步的说明:薇拉的爱称相当于汉语中“我们的薇拉或亲爱的薇拉”。如此一来,正文本体现源语指向,副文本展现译语指向,提升了译语读者对译文整体的认知效果。

总的来说,“制约语用适应指向性的根本原因是深层文化……当原文语句包含冲突性文化信息时,翻译的语用适应则会指向译语,以便消除冲突”(杨仕章,2018:97)。因此,在翻译注释时,译者要比较、权衡两种指向的语用适应在译文中的效果,通过语用对等来实现成功的文化沟通。

5.4 文化负迁移

译者在传达源语文化时经常会受到译语文化的干扰,对译文解读产生一定的障碍——这就是文化负迁移。例如:

(13)—Ноблесс оближ, — заметил кот и налил Маргарите какой-то прозрачной жидкости в лафитный стакан.(М. А. Булгаков, Мастер и Маргарита)

译文1:“位高则行难嘛!”黑猫从旁插话说,并用细长的高脚酒杯斟了一杯无色透明的液体递给玛格丽特。(注释:原文这里是一个法语成语的俄语拼音,意思是高贵的地位会使人的行为受到拘束。)(钱诚译)

译文2:“高处不胜寒啊。”猫一边加以解释,一边用高脚杯给玛格丽特倒了一杯透明的液体。(注释:原文中为法语的俄语发音,意思是既然拥有了高贵的地位,就该保持相应的举止以维持同样高贵的声誉。)(白桦熊译)

译文3:“诺布列斯奥布利什。”黑猫说着就用细高脚杯给玛格丽特倒了一杯透明的液体。(注释:法国谚语Noblesse oblige 的俄语音译,意为是贵族就得行为高尚。)(高惠群译)

三位译者都指出Ноблесс оближ 来自法语,不同之处在于前两个译文选择了“意译+注释”,而译文3 则是先音译再注释。“位高则行难”可理解为地位高的人应当更加谨慎行事,与注释中的释义大体一致;“高处不胜寒”则比喻一些位高权重的人没有知心的朋友,经常感到被别人从高高的位置上推下来,并未反映出话语的本意;“诺布列斯奥布利什”的意思不清,看着像名字,只能通过注释来解读。我们猜测译文2 可能是受到汉语俗语对源语文化的干扰,但无论出于何种原因,此处传达的意义明显受到了文化负迁移的影响。因此,译者要增强文化抗干扰的能力,保证文化建构过程的连续性。

6 结语

文学译作是异国文化的一种载体,译语读者通常以此为蓝本用母语去看世界,并从中了解其他国家的文化背景、社会习俗、思想观念等。这也是作者—译者—读者三方通过协商与互动进行文化建构的过程。而翻译注释是主要的沟通平台之一,特别是它作为译作的副文本,甚至是增值文本,对文化建构有着重要的意义。

根据自建语料库的统计结果,我们发现译者普遍对文化类信息进行注释,其文化建构主要有三种方式:源语文化的传达、文化形象的重塑和文化内涵的增值。但是在这一过程中译者应当把握好解读内容的尺度,确保注释信息的准确性,同时还要避免译语文化的干扰,最大程度传达原作的语用意义和交际意图。译者必须协调好与作家和读者的关系,正确解读文化内涵,有效传递文化信息,做文化交流最有力的推动者和引导者。

作家将本国文化融入自己的文学作品中,再渗透到不同的群体中,通常是需要跨语言、跨文化来完成的。译本作为双文化的载体,见证并体现了翻译的文化建构过程,即从语言传输到文化建构。尽管译本在文化归属上是译语文化的产品,但就其文化属性而言却是源语与译语文化的混合体(杨仕章,2004:43)。因此,如何将源语文化引入到译语的文化环境中,使其在社会群体的物质与精神层面发挥一定的正向作用是当前值得思考的问题。