中国当代科幻文学在日本的翻译群落分析

卢冬丽

(南京农业大学 外国语学院)

1 引言

2019 年《三体》日文版一经推出即刻在日本引发了中国科幻文学的旋风。根据早川书房官网统计显示,截至2022 年4 月,《三体》系列在日销售高达65 万册,创下了中国文学在日本的销售记录,纸质媒体刊载的书评类文章超过百余篇。评论家若岛正在每日新闻上发表评论,“这不是单纯的中国SF,完全具备了世界文学的资格”(刘慈欣,2020:341-342)。日本科幻作家、评论家投票产生的“最畅销2019”海外科幻文学作品榜单中,《三体》位居榜首,甚至出现了新流行语“三体ロス”①。中国科幻文学刷新了日本读者对中国文学的认识,有读者坦言:“原来在中国,除了以莫言、阎连科为代表的纯文学,还存在如此震撼人心的科幻文学。”②在中国当代科幻文学引发的旋风中翻译群落在其中起到了关键性作用。目前学界虽然有基于翻译群落视角关注译者集合体(高玉霞、任东升,2014)、翻译群落的适格性(岳中生,2020)等研究成果,但鲜少有人关注中国文学,尤其是中国科幻文学在日本的翻译问题。那么,翻译群落主要构成是什么?如何推进中国科幻文学在日本的翻译与传播?对此本文将着重进行探讨。

2 翻译群落

文本的生命既有时间意义上的延续,也有空间意义上的拓展,“翻译跨越语言或符号的障碍,打开文化的疆界,在新的文化空间中,在不断延续的历史中拓展文本的生命”(许钧,2014:86)。生态翻译学“以生态化的世界观和方法论来统领和观照翻译行为和翻译研究,是一种从新生态主义理论视角综观和描述翻译的研究范式”,其核心在于“翻译即适应选择、翻译即文本移植、翻译即生态平衡”(胡庚申,2019a:125)。胡庚申进一步凝练出生态翻译学的“三生”理念,即“翻译文本生命、翻译群落生存和翻译环境生态”(胡庚申,2019b:30),强调翻译生态系统的整体性、关联性和动态平衡。其中,翻译群落(translation community)指参与翻译活动的主体,包括作者、译者、读者、翻译发起人、赞助人、出版商、营销商、编辑等,以译者为代表构成了翻译生态系统中有关人的研究,与文本生命的文、环境生态的境统一形成有机互动的关联性整体。翻译群落生存研究体现了生态翻译学重视译者等相关人的集合体在翻译生态系统中的重要作用,为中国当代科幻文学在日本的翻译群落研究提供了方法论支持。本文着重考察翻译群落中的译者群体和出版媒体群体,尤其是中国当代科幻文学译者群体的特殊性,探讨其与文本生命的有机互动。

3 中国当代科幻文学在日本的翻译

新中国成立后,中国当代科幻文学经历了20 世纪80 年代的低谷期,进入20 世纪90 年代后在全球化的洗礼下,以王晋康、吴岩、韩松等为代表的新生代科幻作家相继崛起,科幻文学呈现出“广泛借鉴西方科幻作品,努力摆脱社会赋予科幻文学的非文学使命和科普的工具性质,坚持个性化、多元化创作”(卢军,2016:99)的特征。进入21 世纪后,刘慈欣、韩松、星河、王晋康等新生代作家以及陈楸帆、飞氘、宝树、夏笳等“后新生代”创作群体,共同支撑着中国当代科幻文学的发展。后新生代作家没有历史包袱,想象力丰富,风格多元化,视野开阔,为科幻文学的发展注入了新的可能性(同上:100)。与传统的中国文学相比,当代科幻文学有着不同的叙事风格、美学特征和文化隐喻,呈现出独特的价值和文学内涵,作品所输出的价值观在潜移默化中影响着读者的日常生活及其对世界和人生的解读(吴赟、何敏,2019:96)。早川书房《三体》项目组主编山口晶(2019)明确指出中国科幻文学的三大特征:“强大的想象力,对高速增长的经济和科技的焦虑,以及对未来无名的恐惧。”

2018 年刘宇昆编译、早川书房出版的《北京折叠 现代中国科幻集》标志着中国当代科幻文学进入日本读者视野,2019 年大森望等合作翻译的《三体》则是中国科幻文学在日本译介的里程碑式的文学事件。之后,早川书房于2020 年继续推出了刘宇昆编译的《月夜 现代中国科幻集》。刘宇昆作为《北京折叠》与《月夜》两部中国现代科幻集的编译,选择易读、易翻译的中国现代科幻文学,用英语推介至全世界。同时,刘宇昆也是刘慈欣《三体》和郝景芳的《北京折叠》的英译者,借助刘宇昆的翻译,刘欣慈和郝景芳两人均获得世界科幻文学的最高奖“雨果奖”。充满中国元素的科幻文学在日本引发巨大反响,继《三体》之后,早川书房隆重推出《三体Ⅱ 黑暗森林》《三体Ⅲ 死神永生》《荒潮》《三体X·观想之宙》,白水社推出《郝景芳短篇集》,新纪元社推出《时光之阶 现代中华SF 杰作选》,中央公论新社推出《移动迷宫:中国史SF 短篇集》《中国女性 SF 作品集》。中国当代科幻作品在日本连续翻译出版,引发日本读者和社会的集体性关注。

表1 中国元素科幻文学在日本的翻译

资料来源:经笔者整理,上表整理的是在日本发行的中国当代科幻小说单行本。

日本雅虎新闻的中央公论中,日本汉学家饭塚容与中国文学研究学者立原透耶就《中国SF 为什么如此有人气?》进行了对话。饭塚容认为,“中国科幻文学在日本备受读者好评,很重要的原因是因为中国科幻文学并非经由中文原文,而是经由英语转译至日本的。目前为止,在日本出版的八成以上的中国科幻文学都是英译而来的。比起汉语的直译,日本读者更容易接受‘绕道欧美’的中国科幻文学”(岛田栄昭,2020)。中国科幻文学在日本很多是借助刘宇昆的中间译本转译成日语的,相关的翻译群落成为中国科幻文学在日本翻译与传播的重点。

4 中国当代科幻文学在日本的翻译群落

4.1 中国当代科幻文学在日本的译者群体

4.1.1 英日转译的中间译者刘宇昆

中国当代科幻文学在日本的翻译与传播绕不开美籍华裔科幻文学作家、翻译家刘宇昆。表1 中之所以特别注明中国元素的科幻文学是因为在刘慈欣、郝景芳、夏笳、宝树、马伯庸、陈楸帆等为代表的中国当代科幻文学进入日本之前,刘宇昆作为世界级的美籍华裔科幻作家,已经成功用英语书写了含有中国元素的世界科幻文学,并将其推介给日本读者。2015 年早川书房出版了刘宇昆集雨果奖、星云奖和世界奇幻奖于一体的科幻短篇集『紙の動物園』(The Paper Menagerie),之后又陆续推出『蒲公英王朝記 巻ノ一: 諸王の誉れ』(The Grace of Kings)以及『母の記憶』(Memories of My Mother)、『もののffわれ』(Mono No Aware)和『生まれ変わり』(The Reborn)等多部短篇集。

刘宇昆基于亚洲传统与审美思维展现出根植于中华文化的独有气质,率先带着充满中国元素与儒家文化的科幻文学进入了日本大众的视野。The Paper Menagerie与Memories of My Mother中温馨的母子亲情与家庭伦常、The Grace of Kings的穿越与武侠奇幻等中国元素引发了同属儒家文化圈的日本读者的强烈反响。The Paper Menagerie在日本一经翻译出版就摘获日本“最佳SF2015 海外篇”,在Twitter 文学奖海外篇中位居榜首,在2016 年本屋大奖翻译小说中名列第二位。2017 年古沢嘉通翻译的雨果奖最佳短篇故事奖Mono No Aware,更是引发日本读者的共鸣。“物哀(もののffわれ)”浓缩了日本的传统审美意识,文中松尾芭蕉的俳句“终将死去 蝉声将尽 蝉之声”(日译:やがて死ぬ けしffitt見えず 蝉の声)折射在日本主人公大翔的身上,全文流淌的日本式哀愁唤醒了日本读者的物哀情结。刘宇昆基于儒家文化圈的共通性,在科幻文学的世界性和儒家文化的民族性、地域性上达到了平衡,其充满中国和亚洲元素的世界科幻文学在日本的译介,为中国科幻文学在日本的译介提前培育了良好的生态土壤。

4.1.2 英日科幻文学译者群体

中间英译本在日本成功转译的重要原因在于日本拥有高象征性资本的英日科幻文学译者群体。古沢嘉通、中原尚载、牧野千穂、大谷真弓、鸣庭真人等参与了刘宇昆编译的《北京折叠》和《月夜》两部中国现代科幻集的英日翻译。与普通的英日文学译者、汉日文学译者不同,英日科幻文学译者有着敏锐的科幻文学触觉,其笔触更倾向于科幻文学,在科幻文学界已经获得了较高的声誉。中原尚哉是日本知名的科幻翻译家,译有大量英美科幻小说,2017 年翻译的United States of Japan获得第14 届大奖翻译小说类第二名。古沢嘉通作为日本推理作家协会会员,1989 年开始专门从事科幻文学、推理文学的翻译工作,几乎包揽了美国侦探小说家Michael Connelly 所有作品在日本的全部翻译,另外还翻译了Michael P. Kube-McDowell,Christopher Priest 和刘宇昆的众多作品,1998 年荣获第8 届BABEL 国际翻译大赛新人奖。另外,大森望专门从事科幻文学的翻译、评论与创作,40 余年来翻译了众多英美科幻小说。2013 年其编辑的NOVA 全十卷获得第34 届日本科幻大奖特別奖、第45 届星云奖自由部门奖。与刘宇昆一样,作为《三体》系列在日本的第一译者,大森望被赋予了很高的象征性资本,其在日本科幻创作界赢得的声誉势必会使其译作获得同行和读者的广泛关注,促进译本在整个日本文学场域的传播。英日科幻文学译者群体通过转译刘宇昆的中介英译本,积极推动了中国当代科幻文学在日本场域的翻译与传播。

4.1.3 汉日文学译者群体

英日科幻文学译者群体积极推进中国科幻文学进入日本大众的视野,同时汉日文学译者群体亦逐步凸显其主体性地位。光吉樱、湾仔、立原透耶、上原香、泊功、及川茜、大慧和实、上原德子、林久之等一批汉日译者共同构成了中国科幻文学在日本的汉日译者群体。与英日科幻文学译者的科幻性、专业性不同,汉日译者多是中国文学的研究学者,虽然不是专门从事科幻文学翻译的,但都有着深厚的文学功底和文化理解力。

光吉樱和湾仔在合作翻译《三体》之前,2017 年就合作翻译了沈石溪的《狼王梦》和陈伟的《这就是马云》。立原透耶是北星学园大学文学部教授,既是翻译家,也是小说家,是将中国科幻文学推介到日本的关键人物。上原香曾在首都大学从事中国文学研究,现任菲利斯女子学院大学国际交流学部副教授,主要关注民国时期以及中国现当代科幻文学等通俗类读物的研究,译有王晋康的《天图》等。泊功任职于函馆工业高等专门学校,主攻中国古典文学,在参与合作翻译《三体》系列之前,译有刘慈欣的《鲸歌》和王晋康的《时空三部曲之失去的瑰宝》等。稻村文吾则是为数不多的科幻文学、推理文学译者,翻译了陆秋搓的《元年春之祭》《当且仅当雪是白的》、雷鈞的《黄》、文善的《逆向诱拐》、陈浩基的《第欧根尼变奏曲》《现代华文推理系列》等作品,在汉日科幻文学翻译领域已经取得了不俗的成就。还有值得关注的林久之,作为“中国SF 研究会”的主要成员,在翻译科幻文学之前共参与了五本金庸武侠小说的翻译,是翻译中国武侠小说数量最多的日本译者之一。

鉴于日本市场主要推介欧美科幻文学,英日科幻文学译者在科幻文学翻译领域占据资本优势。但是经由刘宇昆英译的中国科幻文学成功获得世界读者的认可后,汉日文学译者在科幻文学领域的翻译主体地位便越来越得到凸显。2019 年白水社出版的《郝景芳短篇集》由神田外国语大学的及川茜基于汉语文本进行直译,被大森望推荐为五部推荐书目之一。此外,2020 年立原透耶编译的《时光之阶 现代中华SF 杰作选》、2021 年大慧和实编译的《移动迷宫:中国史SF 短篇集》等均是汉日直译,主要目的就是向日本读者推介更多元、更丰富的中国科幻文学,逐步凸显汉日文学译者群体在科幻文学翻译界的主体性地位。

4.1.4 英日译者与汉日译者的合作模式

中国科幻文学在日本的译介中,英日译者与汉日译者并不是割裂的,而是交互合作的集合体。《三体》系列的译者群体就呈现出“英日间接翻译与汉日直接翻译交叠的特征”(卢冬丽,2021:95),即早川书房主导下汉日译者翻译初稿、英日译者借助中介英译本校阅、修改、再次翻译的合作翻译模式。《三体》系列在日本掀起热潮,客观地证明了该模式下翻译再生产的可行性和成功。《三体》之后,早川书房沿用该模式继续推出了刘慈欣的《圆》、宝树的《三体X 观想之宙》。

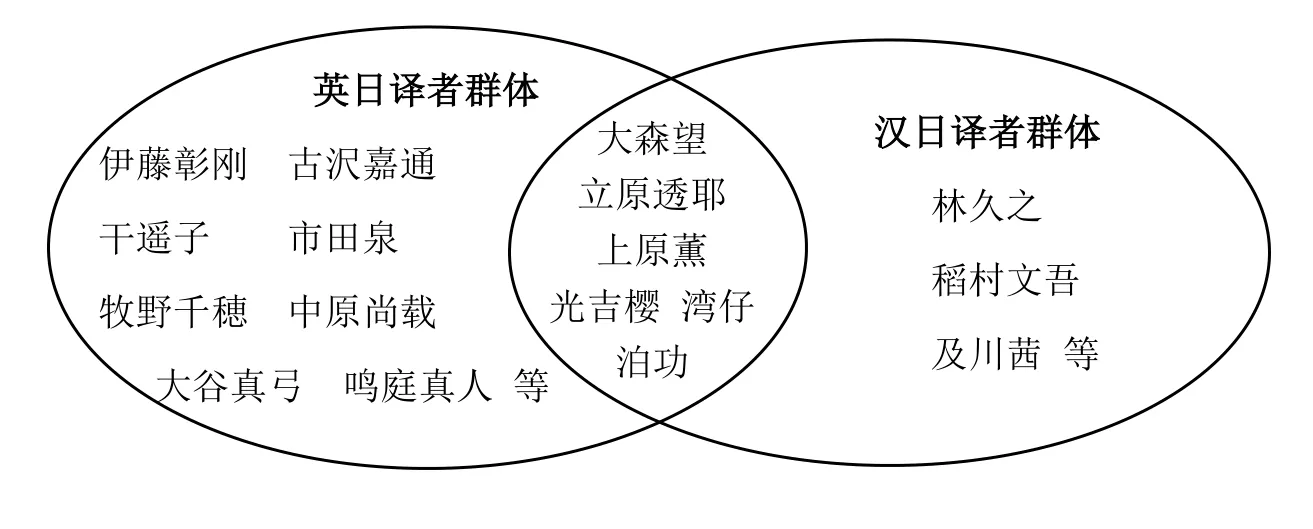

由此可见,中国当代科幻文学在日本的译者群体主要由英日科幻文学译者群体和汉日文学译者群体构成(如图1)。英日译者群体多由专业的科幻文学译者构成,其翻译文本有着科幻文学的敏锐触觉,迎合偏好欧美科幻的日本读者的阅读习惯,在日本社会具有较高的社会和文化资本。汉日文学译者除少数科幻文学翻译家(如稻村文吾、立原透耶)外,大多在大学从事中国文学的教育与研究工作。随着中国科幻文学在日本的备受关注,汉日文学译者也越来越凸显出主体性地位。出版社积极促成英日科幻文学译者与汉日文学译者的合作,开拓中国当代科幻文学海外译者合作的新模式,既可以避免汉日文学译者科幻性的不足,还可以弥补英日科幻文学译者在中国文化元素认知上的缺陷。

图1 中国当代科幻文学在日本的译者群体

4.2 中国当代科幻文学在日本的出版媒体翻译群落

出版社、杂志、赞助人、营销商、编辑等在译者选择、翻译规范、翻译评价等方面起到至关重要的作用。日本早川书房创立于1959 年,是日本唯一一家专业的科幻文学出版社,在译者选择、翻译评价方面拥有相当大的话语权。

日本读者最初接触充满中国元素的当代科幻文学源于刘宇昆用英语创作的科幻文学。早川书房自2015 年开始组织翻译并出版刘宇昆的科幻文集,一方面是鉴于刘宇昆在科幻文坛的世界级地位及其科幻文学的独树一帜,另一方面,日本国内英日科幻文学译者具有高象征性资本,且读者群体较为成熟。在此过程中早川书房积累了丰富的英日译者组织经验,客观上促成了英日译者群体的形成,为真正意义上的中国当代科幻文学的英日转译做好了铺垫。日本科幻迷通过《北京折叠》《月夜》这两部中国当代科幻文学选集刷新了对中国科幻的认知,“远超期待”③,“与美国SF不同,中国的SF 更具多样性”④。当然这与刘宇昆的翻译选择不无关系。刘宇昆(2018)“优先选择在美国、中国获奖的作家及其作品,或是评论家、读者高度好评的作品”,而且是“易翻译、易传达其内容”的作品,客观上促进了英日转译的顺利进行,提升了读者的可接受度。

除了早川书房外,日本众多文艺期刊也将目光投向了中国科幻文学。2019 年8月早川书房旗下发行的科幻杂志SF magazine 开设“《三体》和中国SF”专栏,收录了王晋康的《天图》(上原薰译)、何夕的《六道众生》(及川茜译)、赵海虹的《南岛的星空》(立原透耶译)、宝树的《人人都爱查尔斯》(稻村文吾译)以及千野拓政、陸秋槎和立原透耶三位学者撰写的有关中国科幻文学的评论性文章。2020 年2 月在“创刊60 周年纪念刊”中,特别预先刊载了《三体Ⅱ黒暗森林》的预热章节,6 月刊中刊载了刘慈欣的《鲸歌》,连续性推介中国科幻文学。另外,河出书房出版社旗下的日本文学期刊《文艺》,2020 年1 月春季刊以醒目的“中国·SF·革命”红字标题,与阎连科为代表的中国纯文学一起,专题刊载了充满中国元素的科幻文学和评论性文章,并刊载了刘宇昆的《宇宙之春》以及立原透耶、藤井太平撰写的评论性文章,显示出日本文学界对中国科幻文学的高度关注。此外,《北星学园大学文学部论集》刊载了王晋康的《养蜂人》,《三田文学》2019 年春季号刊载了王晋康的《天火》,Mistery Magazine(『ミステリマガジン』)2019 年3 月特辑刊载了王晋康的《生命之歌》,《亚洲文化》2019 年11 月特刊刊载了王晋康的《时空三部曲之失去的瑰宝》等。除刘慈欣外,王晋康在日本也颇受关注,其短篇作品经常出现在日本文学类、通俗类杂志上。SF magazine、《文艺》《亚洲文化》以及《三田文化》等日本文艺期刊对中国科幻文学的集束性关注,增加了中国科幻文学在日本的热度。以出版社、期刊为中心,相关编辑人、赞助人、营销商等构成的出版媒体群体共同助力中国当代科幻文学在日本的翻译与传播。

5 翻译群落与文本生命的互动

翻译群落与文本生命形成有机互动的关联整体。相比汉日直译,英日转译会不会遗失更多的文化元素,对此大森望等英日译者并不担忧,反而认为“经过英语圈读者检验的英译本是兼容国际性与世界性的最新译本”(刘慈欣,2019:441)。英日科幻文学译者更倾向于运用科幻性的笔触讲述一个科幻故事,激活译本的文本生命。

原文:他们的旗帜在大楼周围躁动地飘扬着,仿佛渴望干柴的火种。……他怕的是大楼中那十几个大铁炉子,里面塞满了烈性炸药,用电雷管串联起来,他看不到它们,但能感觉到他们磁石般的存在,…… (刘慈欣,2016:59)

英译:Their red flags flutter restlessly around the brigade building like flames yearning for firewood.

…He couldn’t see them,but he could feel their presence like iron sensing the pull of a nearby magnet… (Liu Cixin,2015:3-4)

日译:建物の周囲で揺れtf紅色聯合の旗tt、燃やすべffi敵の出現をいまfkいまfkと待つ火種のようだっft。

……中にtt強力tí爆薬が詰められ、電気雷管を連結fhれていtf。外fkらtt見えtíいが、指揮官ttThの存在を磁力のように感知していft。……(刘慈欣,2019:9)

刘慈欣原文简洁凝练,但是不了解这段历史的日本读者很难体会其中描述的情景。原文“仿佛渴望干柴的火种”,刘宇昆忠实原文翻译为like flames yearning for firewood。大森望等则运用拟人化手法进一步阐释这种焦躁的心情,“いまfkいまfkと待つ”将这种焦躁更加细腻化,向读者传达出“敌人仿佛立刻就会出现在眼前”的心境。而烈性炸药“磁石般的存在”对日本读者来说较难理解。日语表达将物的视角切换成第一人称视角,“Thの存在を磁力のように感知していft”(感受到磁石般的存在)。

刘宇昆认为:“翻译中最大的困难在于文化性要素”(ケン・リュウ,2020),翻译“让读者窥见另一种文化的人们思考问题的方式,感受另一种语言的节奏和韵律”(刘宇昆,2019)。大森望在英日转译中较为肯定刘宇昆异质性的翻译方法,但是其并非脱离中文原著机械地按照英译本翻译。如人名翻译方面,科幻文集多采用读音音译,《童童的夏天》中的Tongtong(童童),《北京折叠》中的Lao Dao(老刀),《鼠年》的Xiao Xia(小夏),还有意译的人名Pea(豌豆),Black Cannon(黑炮)等。中日两国同属汉字文化圈,汉字的共通性为日译者提供了文化阐释的另一种渠道。英日转译本参照中文人名,借用汉字直译为“小夏、豌豆、黒炮、老刀”并标注日文读音,有日本读者坦言“汉字的人名让人倍感亲切,灵动而又有趣,透过汉字就能联想到主人公的人物形象。个头矮小却喜欢小动物的温柔‘豌豆’,毫不掩饰内心险恶的‘黑炮’,初夏美少女‘小夏’,吃苦耐劳充满父爱的‘老刀’,单纯的英文音译无法给读者如此丰富的联想”⑤。文化元素“异质性”的凸显在很大程度上归功于译者群体中的汉日译者。多语种翻译群落间展开对话与协商,与翻译文本形成良好的互动,适应日本汉字文化圈,激活了原文本的生命。

6 结语

本文从译者群体、出版媒体群体分析中国当代科幻文学在日本的翻译群落,发现“异花授粉”的英日转译开拓了中国当代科幻文学在日本的译介路径,成功催生了在非英语类国家的二次传播。刘宇昆英译的中间译本兼具中国科幻文学的民族性和世界性,加上日本读者偏向欧美科幻文学的阅读习惯、英日科幻文学译者群体的象征性资本、汉日译者的主动积极译介,以及早川书房和文艺期刊为主的媒体群体的推动,中国当代科幻文学因异质新奇的中国性和世界科幻文学的世界性在日本获得了旺盛的生命力。早川书房积极组织的英日译者与汉日译者的翻译合作模式,弥补了汉日文学译者科幻性的不足以及英日科幻文学译者对中国文化元素认知的缺失。其中,《三体》系列为代表的中国当代科幻文学在日本的成功译介,很大程度上归功于英日译者和汉日译者突破了相对独立的、封闭的自我翻译群落,实现了跨越语种的翻译群落的合作,由此发挥跨语种翻译群落在翻译生产过程中的最大化优势,产生叠加效应,并直接体现于文本的生命活力中。《三体》系列作为中国当代科幻文学在日本译介的里程碑事件,开拓了中国当代文学海外译者合作的全新模式,在日本语境中的广泛接受证明了该翻译群落合作模式的可行性,同时也为中国当代科幻文学的日译研究提供了诸多有待深入拓展的课题。如基于翻译手稿的翻译过程研究,通过获取《三体》系列译者群体中汉日译者和英日译者的一手翻译手稿,追踪文本生产以及文本改写的痕迹,再现汉日译者和英日译者间的对话与协商以及出版社编辑、印刷商等其他行动者参与文本生产的过程。总之,基于中国当代科幻文学在日本的翻译群落分析,可以进一步深入日本语境的翻译社会行为研究、译者行为研究,对于深入分析中国当代文学海外生产与深度传播具有重要的参照意义。

注释:

① 三体ロス:ロス(loss)在英语中为丢失、损失、浪费的含义,日文中作为词缀接在名词后面,表示因某人、物或者事件导致的丧失感、失落感,进而拓展为一种社会现象,表示失去极为重要的人或物的时候体现出来的悲伤、虚脱的状态。本文中的“三体loss”形容读者读完《三体》,没有后续可媲美的作品可读时的虚脱、无力与失落感。

②,③,④,⑤的读者评价来自日本读书网站https://bookmeter.com。