赌博障碍患者自控力对其冲动性及赌博严重程度的影响*

张大鹏,杜明峰,周爽,翟婧,4,杜哲一,杜江,4**

(1.阜阳市第三人民医院物质依赖科,安徽 阜阳 236000;2.上海交通大学医学院附属精神卫生中心成瘾诊疗中心,上海 200000;3.安徽医科大学精神卫生与心理科学学院,安徽 合肥 230032;4.上海交通大学医学院上海市精神障碍重点实验室,上海 200000)

赌博障碍(Gambling disorder,GD)是一种以持续或反复发作的赌博行为为特征的精神行为障碍[1],冲动性、自控力差是个体罹患赌博障碍的重要预测因子[2],但尚不清楚其与赌博障碍严重程度之间的相互作用。本研究根据“个人特质- 情 感- 认 知- 执 行(Person-Affect-Cognition-Execution)”模型[3],假设自控力可能是赌博障碍(风险行为)和冲动性(诱发变量)的中介变量,并通过一个中介模型进行验证。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究经上海市精神卫生中心伦理审查委员会批准(伦理审查号:2022-18),招募了2021 年5 月—2022 年3 月在上海精神卫生中心或上海戒赌机构自愿寻求戒赌治疗的符合DSM-5 赌博成瘾诊断标准的129 例患者,所有受试者均知情同意,并签署知情同意书。纳入标准:年龄18~60岁,男女不限;符合DSM-5 关于赌博成瘾诊断标准;有足够的文化程度和理解能力完成本研究所需检查和评估;视力和听力正常,或矫正后处于正常范围。排除标准:受试者符合以下任何1 条,则不得纳入本研究,严重认知功能障碍,如头部外伤史、脑血管疾病、癫痫等,最近6 个月使用过促进认知功能的药物;智力受损IQ<70;怀孕、哺乳或者计划在研究期间怀孕的女性;研究者认为不适合参加本临床研究的其他情况。

1.2 方法

1.2.1 冲动性

采用由北京心理危机研究与干预中心李献云等人翻译修订的巴瑞特冲动性人格问卷(Barratt Impulsiveness Scale,BIS-11)中文版问卷[4]测量被试者冲动性。该量表由30 个题目构成,测查个体的冲动性人格三个维度,分别为行动冲动性、认知冲动性和无计划冲动性。采用李克特五级评分法,1“不是”~5“总是”,得分越高表示冲动性越强。该量表的内部一致性系数是α=0.76。

1.2.2 自控力

采用中文修订版自控力量表(self-control scale,SCS),该量表由Tangney 等编制,由郭永玉[5]翻译并修订,修订后的问卷共由19 个题目构成。采用李克特五级评分法。总分由所有条目得分相加,得分越高表示自控力越强。该量表的内部一致性系数是α=0.85

1.2.3 赌博的严重程度

由精神科医师依据DSM-5 赌博障碍诊断条目评定,按符合DSM-5 赌博障碍诊断条目数打分,符合一条得一分,总分4~9 分(低于4 分不符合DSM-5 关于赌博障碍的诊断标准被剔除),分数越高表示赌博障碍越严重。

1.3 统计学方法

使用SPSS 23.0 统计学软件进行数据分析。采用皮尔逊相关分析冲动性、自控力与赌博障碍的严重程度;以BIS 得分为预测变量,SCS 得分作为中介变量,赌博严重程度作为结果变量进行回归分析,采用Baron RM 等[6]方法对本研究提出的中介假设进行检验。使用SPSS 统计软件中的PROCESS 宏模型4 检验中介模型[7]。计量资料以(±s)表示。计数资料以[n(%)]表示。通过5000 次bootstrap 迭代估计标准化系数的显著性,如标准化系数的95%置信区间不包含零,则认为结果具有统计学意义。

1.4 共同方法偏差检验

在对可能存在的共同方法偏差进行程序控制(如部分项目反向计分等)的基础上,采用推荐的Harman 单因素检验法检验本研究中全部量表所收集到的数据,对所有测量题目做因素分析。探索性因素分析结果显示,有18 个因素的特征根大于1,第一个主成分因素可以解释的变异量为20.75%,小于临界标准40%。因此,由此可以推断本研究不存在严重共同方法偏差。

2 结果

2.1 一般人口学资料

本研究收集了129 例赌博障碍患者,其中男性123 例(95.3%),女性6 例(4.2%);年龄20~41 岁,平均年龄(30.50±4.56)岁;未婚52人(40.3%),已 婚61 人(47.3%),离 异16 人(12.4%);受教育年限5~22 年,平均受教育年限(14.69±2.47)年。

2.2 冲动性、自控力与赌博障碍的严重程度之间的相关分析

相关分析显示,BIS-11 总分与赌博严重程度呈正相关(r=0.28,P<0.01),其三个子维度(行动冲动性、非计划冲动性、认知冲动性)均与赌博严重程度呈正相关。SCS 总分与赌博严重程度呈负相关(r=-0.39,P<0.01),其中作为自控力测量维度的冲动控制、健康习惯、专注工作、节制娱乐与赌博严重程度呈负相关;而BIS 总分与SCS 总分呈负相关,见表1。

2.3 自控力在冲动性与赌博严重程度之间的中介作用

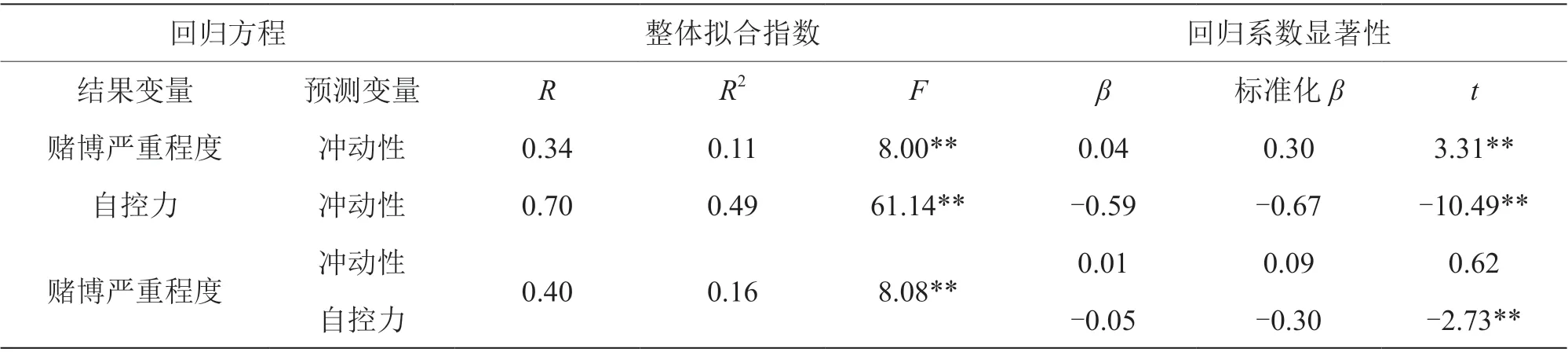

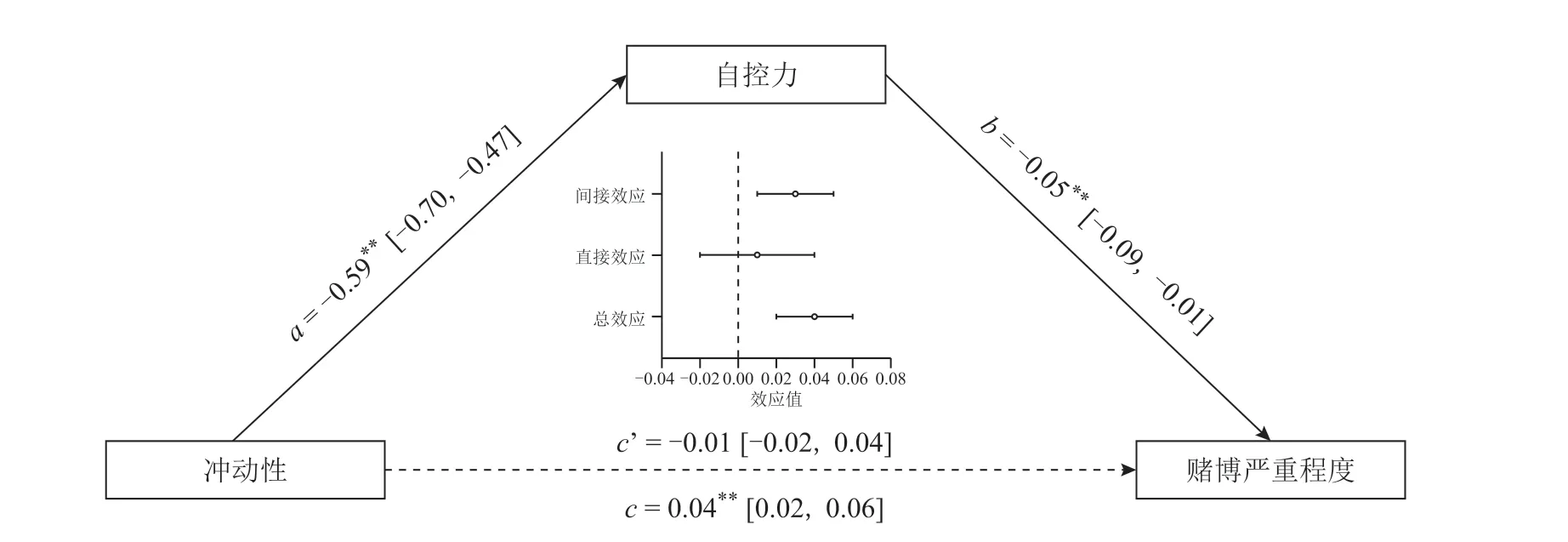

BIS-11 总分对赌博严重程度的回归系数显著(β=0.04,P<0.01),BIS-11 总分对SCS 总分的回归系数显著(β=-0.59,P<0.01),当SCS 总分和赌博严重程度总分同时进入回归方程时,BIS-11 总分(β=0.01,P>0.05)对赌博严重程度总分的回归系数影响不显著,而SCS 总分(β=-0.05,P<0.01)对赌博严重程度总分的回归系数依然显著,见图1、表2。

表2 自控力在冲动性与赌博严重程度之间的中介效应检验

图1 自控力在冲动性与赌博严重程度之间的中介作用

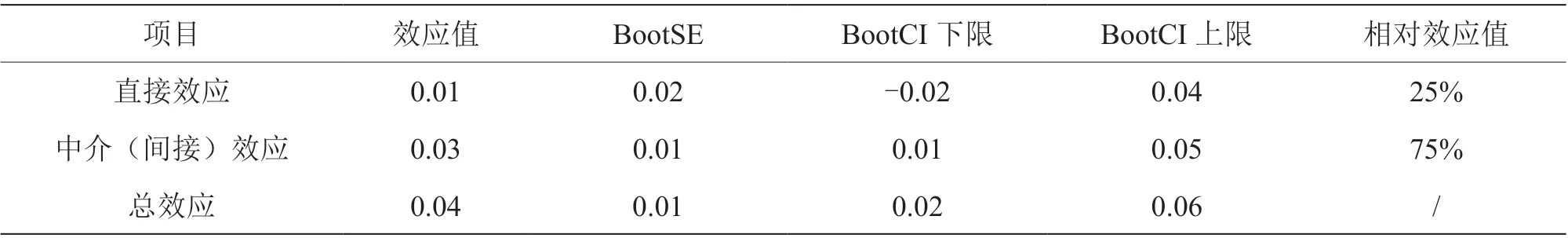

通过5000 次Bootstrap 迭代估计中介效应模型中各路径的系数,结果显示BIS-11 总分到赌博障碍总分的总效应的Bootstrap 置信区间不包含0,直接效应的Bootstrap 置信区间包含0;SCS 总分的中介(间接)效应的Bootstrap 置信区间不包含0,将数据进行标准化,其完全标准化的中介效应系数β=-0.20,BootSE=0.09,其Bootstrap 95%CI为[0.02,0.38],也不包含0,说明BIS-11 总分到赌博严重程度总分的总效应显著,直接效应不显著;SCS 总分在BIS-11 总分和赌博严重程度总分之间具有完全中介(间接)效应,且中介效应显著,中介效应占总效应比例为75%,见表3。

表3 总效应、直接效应及中介(间接)效应分解表

3 讨论

3.1 赌博障碍患者严重程度与冲动性、自控力的关系

本研究相关分析结果表明,赌博严重程度与冲动性(人格特质)及其三个子维度(非计划冲动性、行动冲动性和认知冲动性)均呈正相关,即冲动性水平越高,赌博严重程度就越高,其中行动冲动性与赌博严重程度相关性最高,这与以往研究一致[8,9,10]。由此可见,高行动冲动的赌徒可能面临更大的赌博障碍风险,这可能是因为相对于其他冲动性维度,行动冲动高,更容易伴随控制抑制缺陷,这使得他们一旦已经开始赌博,即使被提示停止,也很难(或需要更长的时间)中断赌博[10]。另外,自控力与赌博的严重呈显著负相关,低自控力可以显著预测赌博严重程度,这可能因为自控力低的人缺乏有意识地抑制追求及时满足的冲动和直接反应以促进远期理想目标的能力[5],更容易经历包括赌博障碍在内的风险行为。有学者认为[7,11,12],原则上冲动强度和自控力独立影响行为是否实施。但也有研究人员将低特质自控力等同于特质冲动,其认为自控力包括对冲动的成功调节[12],这也从一个侧面印证了成瘾行为的发生过程中自控力中介了冲动性的影响。

3.2 自控力在冲动性和赌博障碍严重程度之间的中介作用

本研究对赌博障碍患者自控力对其冲动性及赌博严重程度的影响进行了检验,结果表明赌博障碍患者自控力在冲动性和赌博障碍严重程度中起中介作用。该结果验证了冲动性与自控力对赌博严重程度的共同作用,即赌博障碍患者的冲动性会通过低自控力正向预测赌博严重程度。回归分析显示,冲动性对自控力的回归效应显著,冲动性是自控力的显著预测因素根据“个人特质-情感-认知-执行”模型,即诱发变量(个人特质、精神病理因素)、对内部或外部刺激的情感和认知反应、执行和抑制控制等因素交互作用,可以导致风险行为(网络障碍、赌博、酒精使用等)的决策行为及其后果[13],自控力作为冷认知和反思系统的一部分[14],据此理论受到个人特质的影响。几乎所有自控力的理论方法都强调意志力和自我主动在自控力中的作用[13,14],而且自控力对于抑制不良行为和激发不良行为是必要的。自控力在控制和抑制冲动方面发挥关键作用[18]。自控力受到意识的主导,可以通过一些系统的训练得到提高和改善。实证研究表明,高自控力的人比自控力低的人能够更好地控制自己的思想,调节自己的情绪,抑制自己的冲动[16,17]。

研究结果表明,自控力对赌博障碍严重程度的回归效应显著,是赌博障碍严重程度的显著预测因素。这可能是因为赌博障碍个体缺乏自我控制,更有可能经历适应不良的行为和社会结果[18]。事实上,自我控制失败是赌博障碍发展的核心[19],反复尝试抵制赌博冲动是关键的DSM-5 诊断标准之一[20]。有证据显示,较低的特质自控力与大脑对体育赛事的反应性增加有关[21],自我控制和赌博障碍之间存在负相关关系,与无序的赌徒相比,无序的赌徒报告的自我控制水平较低,表现出较少的控制行为[17,8,9]。自我控制能力较弱的人可能更容易受到赌博障碍的影响,因为这些人可能不容易控制自己的赌博冲动[22]。大多数调查自我控制的力量模型的研究都提供了支持性证据[23]。

本研究中的中介模型表明用冲动性与自控力共同预测赌博严重程度时,冲动性对于赌博严重程度的总效应显著,直接效应不显著,而冲动性对于自控力的直接效应显著,自控力对赌博严重程度的直接效应显著,这说明赌博障碍患者的自控力在冲动性和赌博严重程度之间存在完全中介效应。换言之,高自控力的人比低自控力的人能更好地控制自己的思想,调节自己的情绪,抑制自己的冲动,从而更少地参与赌博。

3.3 临床意义

赌博障碍已经对公共健康造成了不利影响,并带来了一系列社会问题[24]。有研究表明[25],冲动性是个体罹患赌博障碍的重要预测因子,赌博障碍患者冲动性较无赌博障碍的人群显著升高。基于个人特质-情感-认知-执行模型的理论框架,本研究认为赌博障碍的一些诱发因素可能具有不可塑性(如遗传、儿童早期经历),作为个人特质的精神病理易感因素如冲动性等也难以改变,建议针对赌博患者的干预应关注调节和中介变量。而自控力似乎既是一种“特质”,长期稳定在某一基线水平,但同时也是一种“状态”,短时间可在基线周围变化[26]。另外,值得注意的是,即使是一些“特质”,也会与其他调节或中介变量相互作用,这就给临床干预留下了可工作的空间。针对调节变量或中介变量的治疗可能对改善赌博障碍有着重要作用,实证研究表明,高自控力的人比自控力低的人能够更好地控制自己的思想,调节自己的情绪,抑制自己的冲动[16,27]。Tangney JP等[15]也认为自控力在控制和抑制冲动方面发挥关键作用。自控力受到意识的主导,可以通过一些系统的训练得到提高和改善。因此,对于冲动性较高的赌博障碍患者,旨在提高自控力能力的策略可能更有助于降低赌博障碍严重程度。研究表明[28],CBT 疗法有几种策略可以提高自我控制能力,如状态训练(发展一种调节自我控制网络的大脑状态的干预措施)。一些研究发现[29],针对赌博的“自控力策略”可以降低赌博危害,纠正赌博障碍患者能够控制赌博的谬误认知,有助于帮助患者恢复正常。也有研究证实,针对自控力的正念和认知训练有助于改善赌博障碍[30],针对控制相关脑区的rTMS 治疗对自控力有效[31],这些方法也值得在赌博障碍治疗中进行探索。

3.4 局限性

本研究仅在患者人群中进行亚组分析,阐述赌博障碍患者自控力、冲动性及赌博严重程度的关系,未与健康人群作比较,在今后的研究中可收集匹配的对照组资料进一步全面分析。另外,本研究样本量相对较少,且女性患者仅6 人,这些都可能导致统计结果出现一定偏倚,因此研究结论的推广也受到一定限制。后期的研究可以扩大样本对上述结论进行进一步验证。尽管存在这些局限性,本研究也提供了重要的数据来支持和完善“个人特质-情感-认知-执行(Person-Affect-Cognition-Execution)”模型在赌博障碍中的适用性,并提出了干预策略的重要途径,以改善患者赌博障碍的严重程度,从而减少赌博行为。