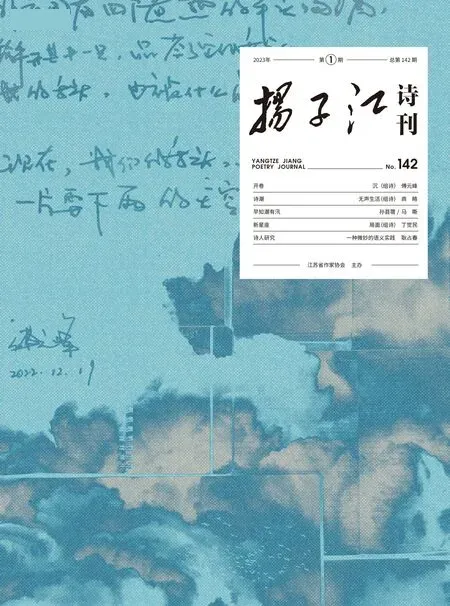

无声生活(组诗)

商 略

我很抱歉

三个小孩江边玩耍

对着铁路桥喊

“火车——火车——”

我也做过这样的事

但不惭愧

没有火车的铁路桥

依然是县城最好的铁路桥

也是我最喜欢的

它的迷人来自寂寞

看着它,直到天黑下来

看不清了

它曾经带我去远方

现在不能了

因为它老了

我很抱歉。我不能

开一列火车过来

让你不寂寞

县城隐士

我爱县城的

雨的气味

皮肤的凉意

爱雨伞拂过枝叶的

沙沙响声

爱一只鹪鹩

枇杷树深处的窥视

或者偶遇一只

对生命吃惊不已的蝴蝶

摇摇晃晃地

超过自己

县城没有谈论文学和哲学的人

人们简单、无趣

我可容身

于一条无人光顾的

小径尽头

一个老派的人

避开人群

不让人类的群体生活

消磨我的

爱和意志

我没想过去别的地方

我没想过去别的地方

理所当然觉得

歌于斯,哭于斯

于我旧宅庭院低头喝酒,看落花

看来往的灰鸥

我无法忍受

气味和语言异样的傍晚

觉得每天睡在

同一张床上,星球才会

让人心安地旋转

我知道,属于现在的并不长久

在傍晚水边看到的

自己的脸,也是这个县城

过去的,所有人的脸

县城的秋天

落叶在县城飞

昆虫卸下秋日翅膀

傍晚长巷,行走几个迟到的客人

万物有快慢,回归各自的终点

死神是睡眼惺忪的检票员

但会永远等着你

让山上的归山上,城里的归城里

让镜子里的两鬓白发

落到晚年灰堆

镜子一角,是县城小山

那里有女萝和松柏

我想,我应该埋在那里

而不是别的什么地方

当我踩着自行车

努力经过山脚隆起的坡地

冷风吹着后背微汗

想到,如果我们一生

还有想见却见不着的人

黑暗中的小山

该有多少遗憾

过武胜门桥

河水是傍晚的好,

还是早晨的好

水边的白鹭不会有答案

垂柳也不会

荆条送来黄花香气

这一点,它自己

没有意识到

荆条的香气来自它的明黄

白鹭的自信来自白色

垂柳的老成来自

枯死一半的,黝黑枝干

隔河水泵蜂鸣着

野草缓缓涌向河岸

一只鹅走过草地

引颈亢歌,如孤独少年

它身后是县城夜色

是县城的终点

在河边,我丢失过一块机械手表

很久以前的事了

因而,河里沉浮着

我往昔的时间

黄绿色的,光亮模糊

无声生活

我过着一种无声生活

一只廉价收音机

整日开着。某某交通之声

一遍遍推送汽车广告

他们知道,我不会开车

也不喜欢坐车

我讨厌任何跑得快的事物

我在后露台抽烟

也开着收音机

它只需说话就可以了

不用考虑说什么

我喜欢听男女主播

聊天,和大笑的声音

像我坐在一堆陌生人当中

我会觉得人生

并非一片荒野

我也喜欢它播送时

荧屏上的红黄绿小灯

轮番转动,像乡村乐园

唯一的游乐设施

在晚风里

缓缓旋转着

我一直担心自己有点不正常

我一直担心自己

有点不正常

总是很小心地掩饰

不正常的部分

保持镇静

坐在石凳上

只看火车

我看到三列火车

一列是来自宁波的城际列车

两列是货车

货车只装了一半货

仍跑得欢快

像一个从头到脚

蠢里蠢气的人

我喜欢听

火车轮子撞击

铁轨的声音

这是一种不断被敲打的忧伤

它有时被敲打成球形

有时是一团废纸的形状

有时是一个碟子

上面空旷

没任何东西

这些,我都不会

给别人讲

在严陵坞

整晚地,坐在山腰

举起空空的钓竿

反复查看钓绳

钓绳和心灵已腐朽多年

一生的事在他死前

已忘得差不多了

但仍希望死后,虚无的钓绳

给未来一次新的赋形

活着太短暂

像一天里一顿饭的时间

只有一件事不变

那就是,反复举起钓竿

查看末端的惊喜

有时干脆扔下钓竿

发几百年的呆

坐看锦鱼,逆风游动

在山麓的松林上

嗑瓜子

嗑瓜子的声音

嗒,嗒,嗒,嗒……

像啄木鸟敲打

得到的不是回音

而是坚定的枯木无言

以及它的影子

白色的瓜子

这么多孩子

因死亡散发芳香

它的生命裂缝

含一口没有发出的声音

然后,嗒一声

一个死去的孩子

落地了