基于集聚度的湖北省基层卫生资源配置公平性研究*

陈鑫琳,张研,2,陈鑫岚,张云钒,陈迎春,2△

(1.华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院,湖北 武汉 430030;2.湖北省人文社科重点研究基地—农村健康服务研究中心)

开展初级卫生保健的目的是使全体人民公平地获得基本的卫生保健服务,从而达到最高可能的健康水平,其关键前提是卫生资源的公平配置[1]。基层卫生资源优化配置,有利于基层卫生事业的可持续性发展,推动基本卫生服务均等化,实现“人人享有初级卫生保健”的目标。新医改以来,湖北省重视基层医疗卫生服务体系的建设,取得了一定成果,但基层卫生资源分配不均的问题依然严峻。目前大多数研究聚焦于总体医疗卫生资源的配置和利用数据,对基层卫生资源的配置现状及公平性研究不足[2]。本研究运用集聚度和熵权-TOPSIS法,试图理清“十三五”末期湖北省基层卫生资源的配置情况和存在的具体问题,为“十四五”期间卫生资源配置规划提供政策依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

本研究中湖北省基层卫生资源数据来源于湖北省卫健委统计资料,包括2019年全省及各市(州)基层医疗卫生机构(社区卫生服务中心、社区卫生服务站、乡镇卫生院、村卫生室)的执业(助理)医师、注册护士、全科医生、实有床位数量。常住人口、土地面积、GDP数据来源于2020年湖北省统计局发布的各市州统计年鉴。全国的基层卫生资源和人口数据来源于《2020中国卫生健康统计年鉴》和《2020中国人口和就业统计年鉴》。

1.2 研究方法

采用Excel 2019软件建立数据库并进行数据的整理和分析,对湖北省各市(州)基层医疗机构的每千常住人口执业(助理)医师数、每千常住人口注册护士数、每万常住人口全科医生数、每千常住人口床位数等基层卫生资源指标进行描述性统计,在此基础上,从地理、人口、经济三方面计算各项指标的集聚度,最终运用熵权-TOPSIS法综合各项指标,对湖北省各市(州)按地理、按人口、按经济配置的基层卫生资源集聚度(即公平性)作出评价,并采用Origin 2021软件作出三维图呈现评价结果。

1.2.1 集聚度

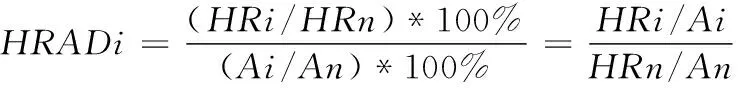

集聚概念最先起源于经济学,后被应用于人口、卫生等领域当中。卫生资源集聚度(Health Resource Agglomeration Degree,HRAD)即某一地区以占上一层次区域1%的土地面积上集聚的卫生资源数量的比例(%)[3],计算公式为:

(1)

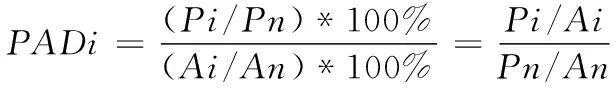

人口集聚度(Population Agglomeration Degree,PAD)反映某一地区以占上一层次区域1%的土地面积上集聚的全国人口的比例(%)[4],计算公式为:

(2)

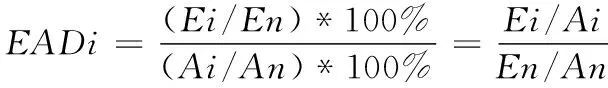

经济集聚度(Economic Agglomeration Degree,EAD)反映某一地区以占上一层次区域1%的土地面积上集聚的国内生产总值的比例(%)[5],计算公式为:

(3)

利用集聚度评价卫生资源配置公平性时,HRADi=1表明卫生资源按地理配置达到绝对公平,大于1则说明该地区卫生资源配置相对丰富,小于1说明相对不足;HRADi与PADi(EADi)的比值等于1时,表明卫生资源按人口(经济)规模分布处于绝对公平,大于1说明集聚的卫生资源较集聚的人口(经济)相对过剩,小于1则说明相对不足[6]。

1.2.2 熵权-TOPSIS 法

熵权-TOPSIS分析法是熵权法和TOPSIS法的结合。其基本步骤是基于具体数据构建决策矩阵,进行无量纲化处理后得到规范矩阵。其次根据指标变异性的大小来确定熵权,若指标的信息熵越小,表明指标变异程度越大,提供的信息量越多,其权重也就越大,反之权重越小。下一步利用熵权构建加权决策矩阵,找出有限方案中的最优方案和最劣方案。计算评价对象与两个方案的距离,获得评价对象与最劣方案的相对接近程度,根据相对接近度进行排序,值越大,表明该评价对象的综合评价越好,反之,综合评价越差[7]。

2 结果

2.1 卫生资源配置的一般性分析

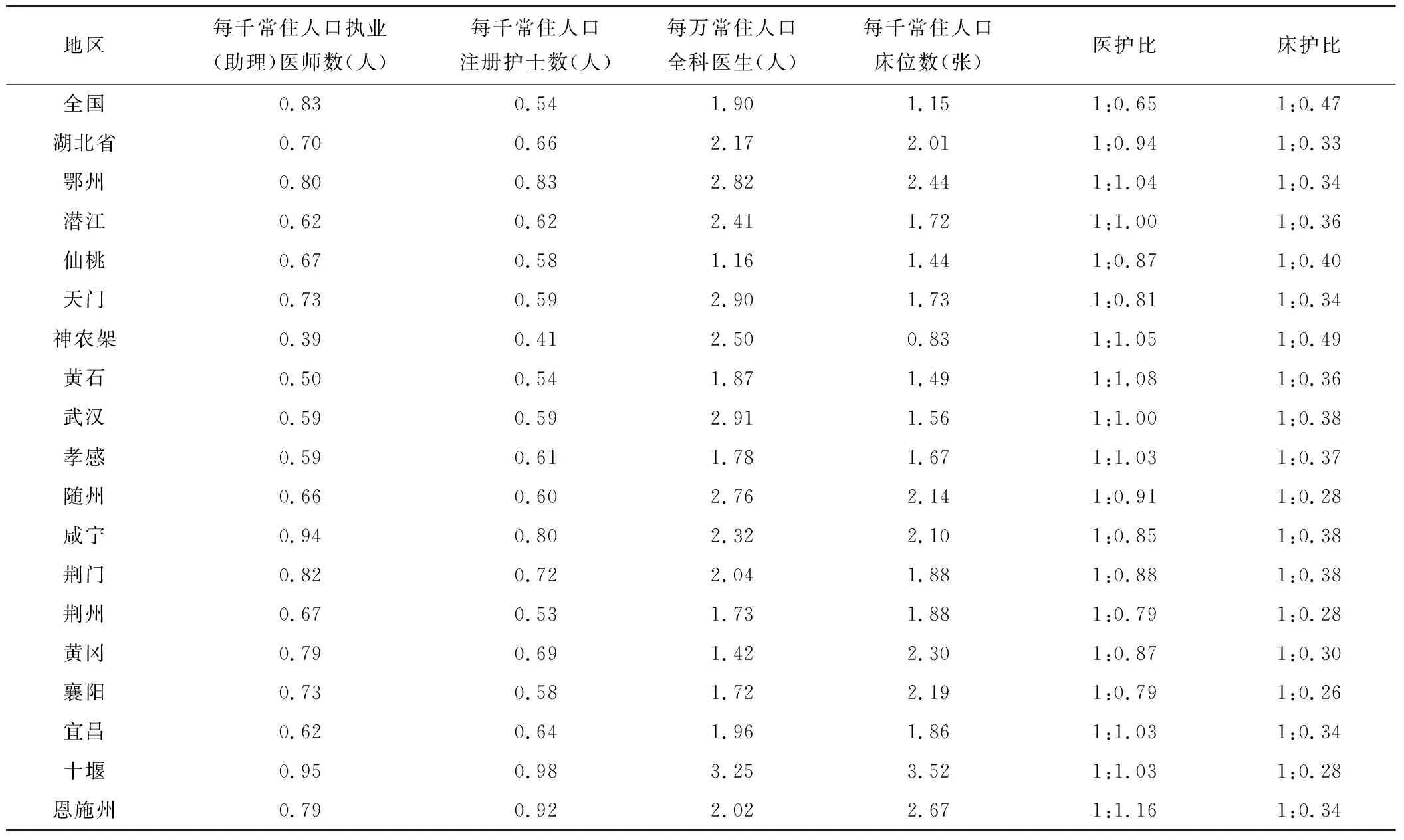

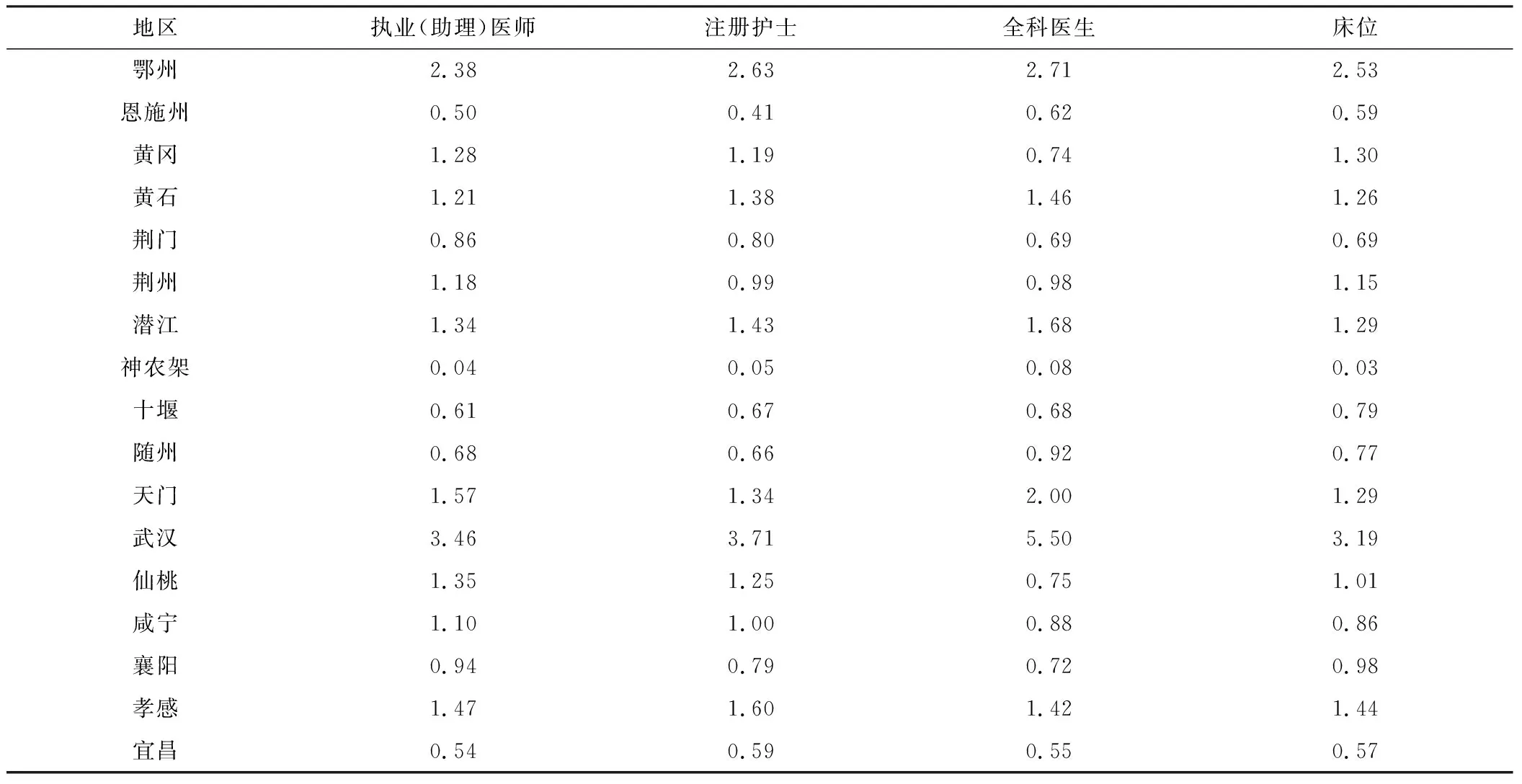

从卫生服务体系重点考核的每千人口基层卫生资源来看(表1),2019年湖北省全省及大部分市(州)的每千常住人口基层护士数、每万常住人口基层全科医生数和每千常住人口基层床位数均高于全国平均水平,且基层医护比也远优于全国水平,而湖北省全省及除十堰、咸宁外的15个市(州)的每千常住人口执业(助理)医师数均低于全国平均水平。湖北省床护比指标结果较差,除神农架以外的其他市(州)均低于全国平均水平。

表1 2019年湖北省各市州基层医疗卫生资源千人口指标情况

2.2 基层卫生资源配置的公平性分析

2.2.1 集聚度分析

从资源按地理分布配置情况来看,各地市间的基层卫生资源配置存在明显差异。鄂州、黄石、潜江、天门、武汉、孝感各项基层卫生的HRADi均远大于1,说明以上6个市按地理配置的基层卫生资源过于集中。恩施州、荆门、神农架、十堰、随州、襄阳、以及宜昌各项资源的HRADi均远小于1,表明其基层卫生资源就地理分布而言均处于匮乏状态。黄冈和仙桃基层执业(助理)医师、注册护士、床位的HRADi均大于1,而全科医生的HRADi仅为0.74和0.75,说明两市的基层全科医生按地理配置公平性较差。神农架各项基层卫生资源的HRADi在0.03~0.08之间,按地理配置公平性严重不足(表2)。

表2 2019年湖北省各市州基层卫生资源按地理分布集聚度

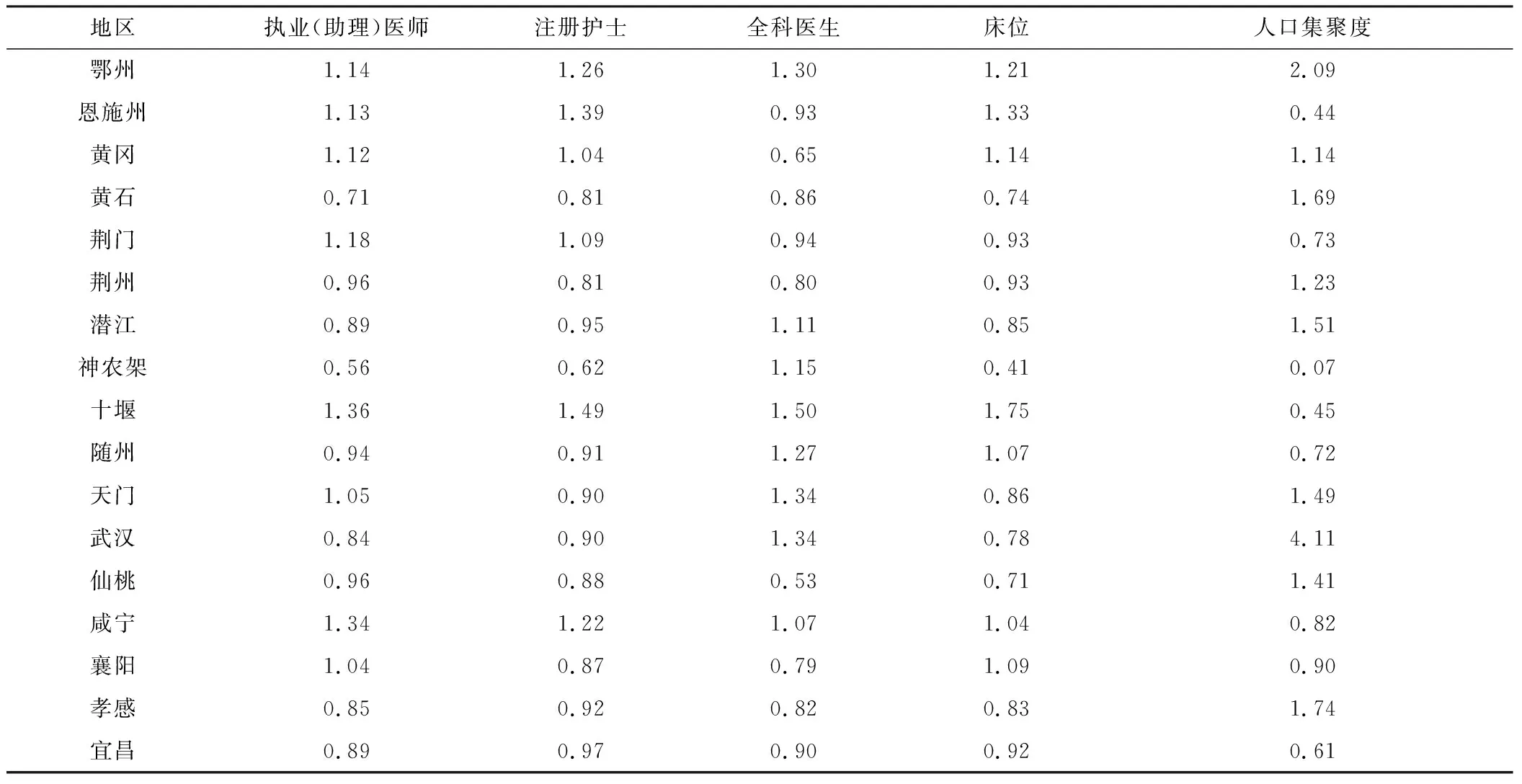

从资源按人口分布配置情况来看,鄂州、十堰、咸宁的各项基层卫生资源HRADi与PADi的比值均大于1,表明三市按人口规模配置的基层卫生资源公平性较好。黄石、荆州、仙桃、孝感、宜昌的各项基层卫生资源HRADi与PADi的比值均小于1,说明以上五市的基层卫生资源较人口分布处于匮乏程度。神农架的基层执业(助理)医师、注册护士和全科医生的HRADi/PADi为0.41~0.62,均远小于1,说明该市以上资源相对集聚人口的就医需求而言缺口较大(表3)。

表3 2019年湖北省各市州基层卫生资源按人口分布集聚度

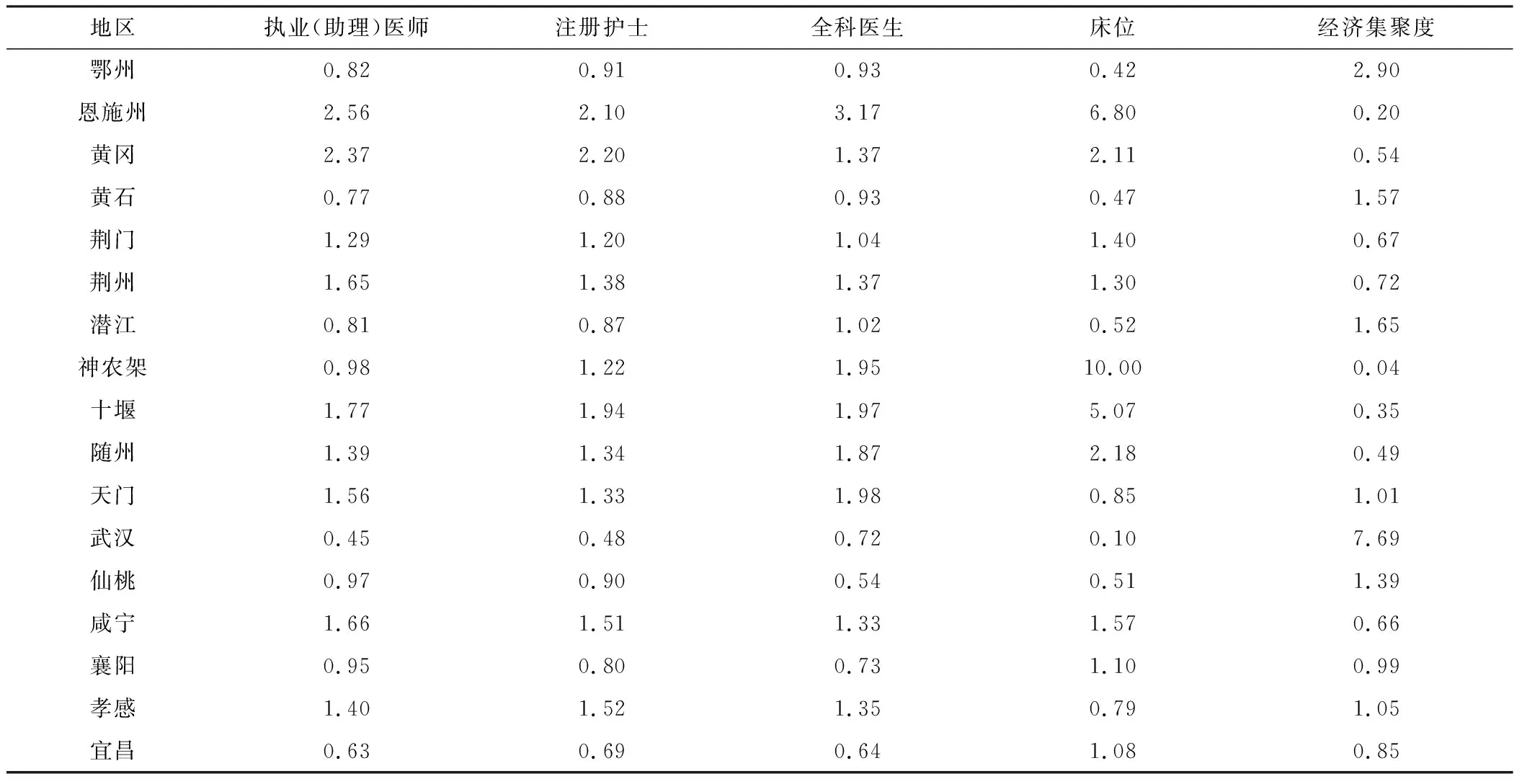

从资源按经济分布配置情况来看,恩施州、黄冈、荆门、荆州、神农架、十堰、随州、咸宁的各项基层卫生资源HRADi与EADi的比值均大于1,表明以上地区按经济规模配置的基层卫生资源较为合理。鄂州、黄石、武汉、仙桃的各项基层卫生资源HRADi与EADi的比值均小于1,说明以上地区基层卫生资源按经济配置的公平性较差,卫生资源财政投入较GDP水平相对不足(表4)。

表4 2019年湖北省各市州基层卫生资源按经济分布集聚度

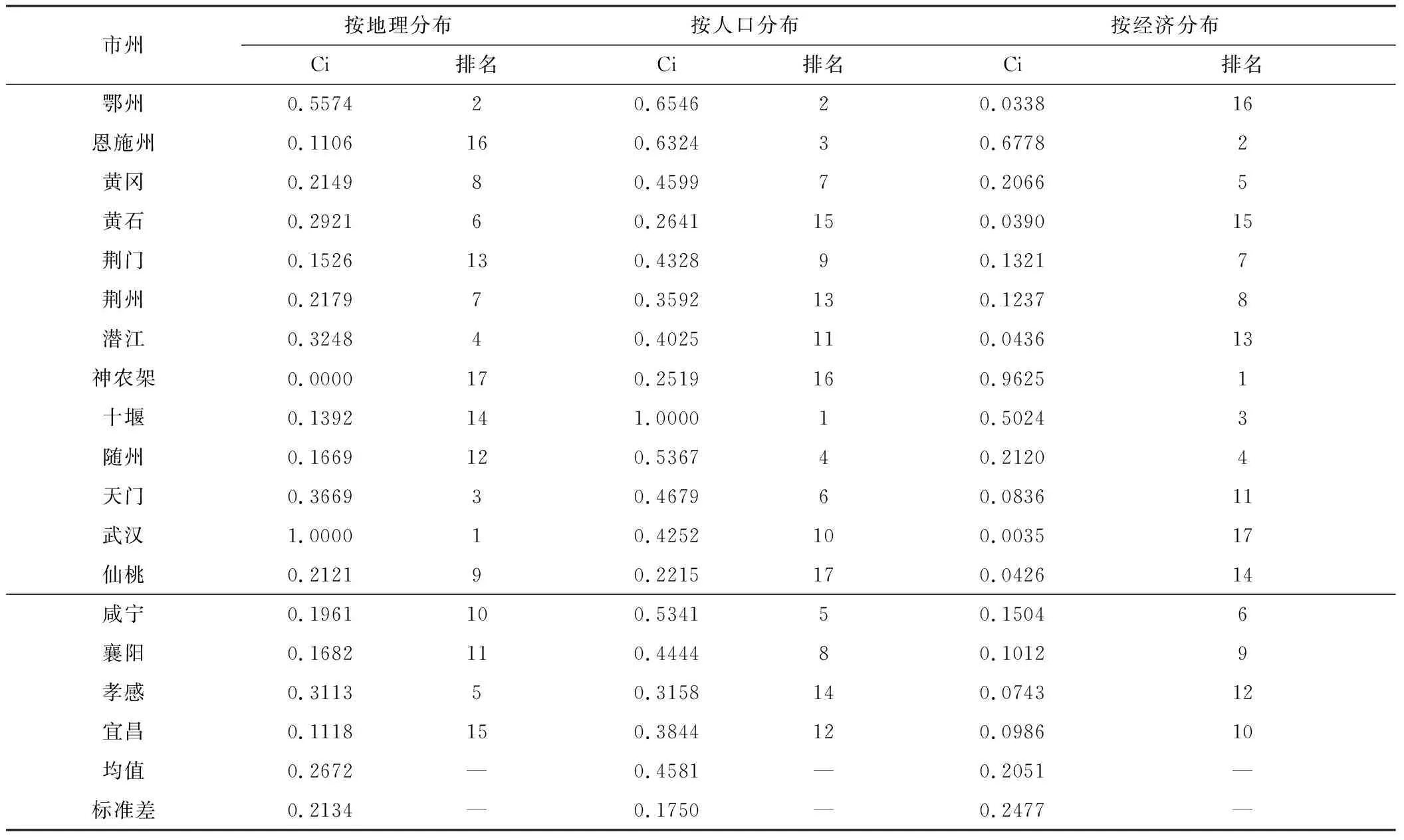

2.2.2 综合集聚水平分析

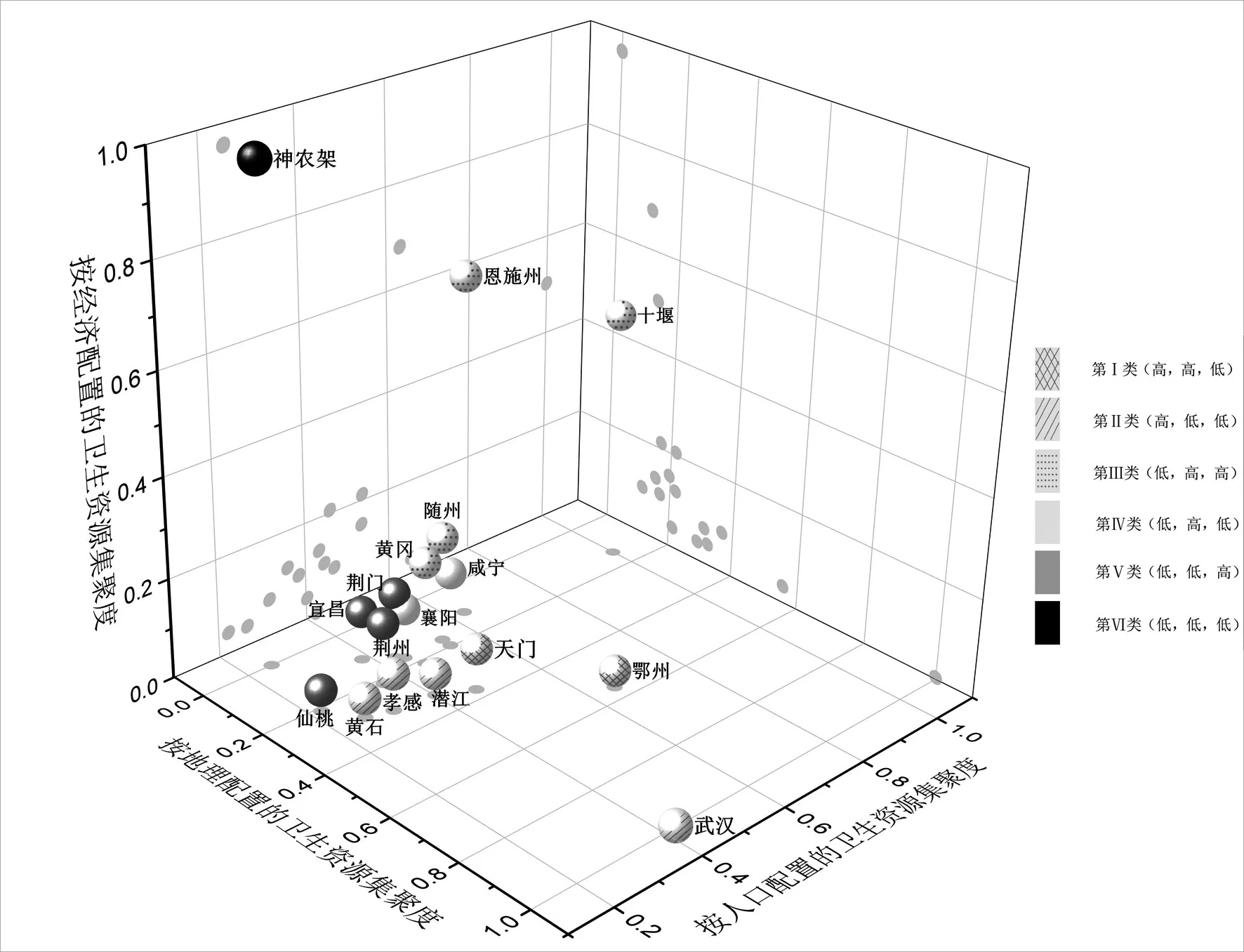

根据熵权法计算出各项指标权重,结合TOPSIS法得到各地区的综合集聚水平及排名(表5)。从综合得分标准差可以看出,市(州)间基层卫生资源按经济分布集聚度变异程度最高,其次为按地理分布,按人口分布集聚度变异程度最低。根据平均数将基层卫生资源按地理分布集聚度、按人口分布集聚度和按经济分布集聚度分别分为高集聚度和低集聚度两级,最终十七个市州被划分为六类。由基层卫生资源按地理-人口-经济分布集聚度三维图(图1)可知,I类地区属于高地理-高人口-低经济分布集聚度,包括天门和鄂州;Ⅱ类地区属于高地理-低人口-低经济分布集聚度,包括武汉、黄石、孝感和潜江;Ⅲ类地区属于低地理-高人口-高经济分布集聚度,包括恩施州、十堰、随州和黄冈;Ⅳ类地区属于低地理-高人口-低经济分布集聚度,包括襄阳和咸宁;Ⅴ类地区属于低地理-低人口-高经济分布集聚度,包括神农架;Ⅵ类地区属于低地理-低人口-低经济分布集聚度,包括荆门、宜昌、荆州和仙桃。

表5 2019年湖北省各市州基层卫生资源综合集聚水平分析

图1 2019年湖北省各市(州)基层卫生资源按地理-人口-经济分布集聚度三维图

3 讨论与建议

3.1 资源短缺与结构不合理问题并存

湖北省基层执业(助理)医师相对其他资源短缺问题更为凸出。我国基层医师的职称多为初级职称,职业发展空间狭窄[8],待遇与大医院相比差距较大,且学习培训机会少,自身价值得不到充分体现,薪酬、社会地位、发展空间等方面的限制造成基层卫生人才“引不进、留不住”的现状。注册护士数量虽高于全国平均水平,但大多数市(州)的基层医护比小于1:1,仍呈现医护比倒置的局面。目前,慢性病已经成为我国面临的重要公共卫生问题。基层护士是与慢性病病人接触最多的基层卫生服务提供者[9],具备医疗护理和公共卫生护理职能,在慢性病管理中发挥着至关重要的作用,其配置状况直接影响着慢病患者群体的健康。

湖北省为稳定优化基层医生队伍,向基层医生不断释放政策红利,通过健全村医养老保障、推进县乡村一体化管理机制、提高基层高级职称比例、落实公共卫生补助等措施提高基层医生待遇,同时鼓励各地开展“大学生村医”免费订单定向培养,加强乡村医生后备力量建设。针对护理人员队伍,湖北省人社部门发布《关爱医护人员有行动》,规定将护士基本工资标准提高10%,然而当前政策对基层护士的倾斜尚且不足,在绩效分配、职称晋升、教育培训等方面的激励机制还有待完善。云南省云县模式提供了良好的经验借鉴,云县基于医共体建立了人员纵横“柔性流动”管理机制,各成员单位空缺岗位公开招聘,符合条件的医务人员均可参与竞聘,打通了基层医务人员的晋升渠道,同时鼓励县医院医生下沉基层,与乡镇卫生院医务人员对口帮扶,充分带动了基层卫生人才的培养及医疗服务水平的提升[10-11]。另外,云县不断强化薪酬分配激励机制,将绩效分配权重向基层乡镇卫生院和村卫生室倾斜,提升医共体内基层医疗卫生机构人均收入与牵头医院人均收入的比值,促进人才下沉。湖北省应进一步重视基层护士的短缺问题,通过人事和薪酬制度改革等措施,切实提高护理人员工作待遇。

3.2 基层卫生资源配置的地域性差异大

数据分析结果表明资源分布不均仍是湖北省卫生服务体系存在的主要问题。湖北省各市州间经济水平、地理环境、人口数量等情况不同,因此地区间的基层卫生资源配置水平存在较大差异。基层医疗卫生关键资源如每千人口执业(助理)医师数神农架仅为0.39人,而十堰市高达0.95人。熵权-TOPSIS分析结果中各市州综合得分相差较大,按人口分布略优于按地理和经济分布。《湖北省卫生健康事业发展“十四五”规划》明确要求应优化不同区域的卫生资源布局,促进基本医疗卫生服务的公正公平。对于资源配置均较薄弱的第Ⅴ、Ⅵ类地区,政府有必要建立对口支持机制,加大对该类地区的床位、设备等硬件投入,同时鼓励和引导卫生技术人员流向资源短缺地区的基层卫生机构,逐步缩小区域之间差距。对于资源相对较丰富的I类地区,保持适度发展,注重调整医疗资源配置结构,控制公立医院床位规模的不合理增长,对床护比、病床使用率、平均住院日、病种难度等指标考核未达标的医疗机构不允许增加甚至减少床位编制,加强医疗资源与医疗需求相协同、人力和物力资源相协同[12]。

3.3 基层卫生资源按地理、人口、经济配置公平性不均衡

基层卫生资源的配置需结合常住人口数量、地理位置、经济发展水平等因素进行综合考量。基层卫生资源按地理-人口-经济分布集聚度三维图显示,部分市(州)资源的按地理配置公平性、按人口配置公平性和按经济配置公平性非常不均衡。在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ类地区,尤其是地广人稀的神农架、恩施、十堰,基层卫生资源按地理配置公平性较差,影响该地区居民社区卫生服务的可及性及服务利用效率[2],这一定程度上与我国长期以每千(万)人口卫生资源拥有量作为配置标准有关[13]。因此,对于人口分布较为稀疏的地区,应考虑当地特殊地理环境,探索“互联网+医疗”“巡回医疗”等服务模式,着力打造城市15分钟社区卫生服务圈和农村30分钟医疗卫生服务圈,打通医疗服务基层“最后一公里”。以武汉为代表的Ⅱ类地区按地理面积配置的基层综合卫生资源较为集中,但资源无法满足地方上集聚的人口需求,建议该类地区将基层卫生资源相对于人口分布的公平程度作为重点考查指标。以武汉、襄阳、宜昌为代表的Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ类地区相对经济水平而言,基层卫生资源配置较为匮乏。此类地区经济较发达,资源往往向大医院集中,与“强基层”的医改目标相悖,不利于分级诊疗合理就医格局的构建。因此,政府需限制当地医院的扩张,将政策向基层倾斜,推进基层设施设备提档升级,改善基层医护人员薪酬和晋升机制,通过建立双向转诊、家庭医生签约等制度不断优化服务质量和效率,逐步解决基层人才缺乏、设备差、医疗水平不高等问题。