当代内蒙古油画创作的形式语言探索

——以空间构成与色彩关系为例的研究*

文/侯一凡 [内蒙古艺术学院]

绘画作品的呈现是画家通过个人的感知来表达对世界认识的方式,画家用身体的直觉唤起对所处环境的审美体验。自然空间、社会生态会伴随着创作主体主观化的认知渗透于作品之中,这形成了绘画创作中形式语言表现上的地域性特点。内蒙古地处中国北方,其独特的草原生态为绘画创作提供了天然的土壤,作品也能够在一定程度上反映出当代草原地域的审美共性。

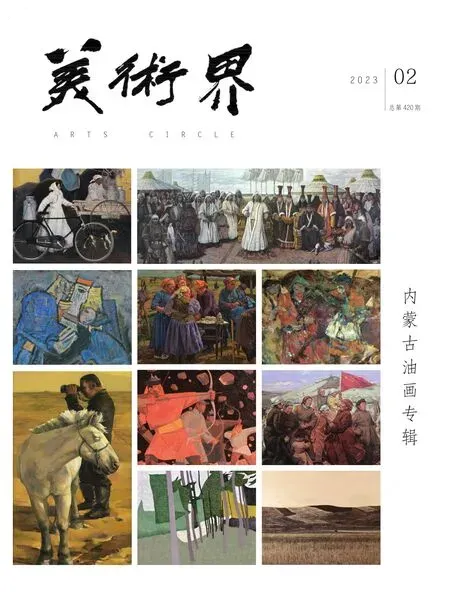

草原生活始终是内蒙古美术创作依赖的母题,自上古时期的岩画艺术到丰富多彩的宗教壁画,再到辽代“北方草原画派”,直到当代发展的架上油画,贯穿了几十个世纪的发展,在不同时代语境下以艺术化的语言彰显独特的地域魅力。中国油画艺术多元发展,少数民族题材油画是其中重要的组成部分。内蒙古的油画创作发端于新中国成立之后,经历了“17年”到“文化大革命”时期的曲折发展,在20世纪80至90年代取得了辉煌的成就,直至21 世纪以来,走向更为多元化的探索。本文将聚焦于北方草原这一独特的地域空间,在生态美学的视域下,将油画作品与环境、社会的发展相结合,从空间构成与色彩张力两个方面,探讨当代内蒙古油画凭借独特的“草原式”视觉艺术表达方式,构建了一种可视化的文化符号。

一、草原图景的视觉空间构成

在绘画艺术的视觉向度中,画面的空间表现不仅直接呈现创作主体对客观世界的认识,还潜藏着画家的先决经验,包括画家的生活体验给予他的空间感受。对于内蒙古的油画家来说,长期的北方草原生活体验和广博的视觉感官冲击,使艺术创作的心理预设与自由放达的草原环境不谋而合。

(一)宏阔的视觉空间构图

美学家宗白华曾经说过:“美的形式之积极的作用是组织、集合、配置。一言蔽之,是构图。”①构图是在创作观念形成之后,落到画布上实践的第一步,由主观意识决定,是对创作内容最初步的设定。如何“经营位置”,这在以往的油画创作实践中不断地探寻,画家总是在以多样的方式寻找形式美的规律。草原的博大形成了辽远的视觉感受,因此,内蒙古的油画家常以“平远”的俯视空间构筑画面。例如,人物画背景中开阔的景深,营造出草原、戈壁的空旷与静默;风景画中那漫无边际辽远的地平线,星星点点的牛羊,云团在大地上的投影,让人不禁慨叹“天似穹庐,笼盖四野”的大气与苍茫。朝戈在谈到他创作的《阴山远行》这件作品时,描述过曾经为了取景几次背着画箱徒步行走三十里攀登到阴山山顶去收集素材的经历,他说:“我一直期望着能画这样的构图——景深从脚下,一直延伸到百里开外,整个景体具有最大的延伸感,在色彩上也会有最好的层次感。”②正像朝戈笔下惯常呈现的景致一样,无论是风景画还是人物画中的背景,总是营造出一种宽广无限的寂静感,其中蕴含着游牧民族所追求的自由精神世界。

朝 戈/ 阴山远行 136cm×180cm 1995年

金 高/ 紫草原 61cm×91.5cm 1985年

文 胜/ 草原盛会·那达慕之三 80cm×130cm 2009年

妥木斯/ 拉水车 40cm×60cm 1980年

此外,当视角拉低,地平线推远,取“中景”放眼游牧生活时,会更为突出大地的广博。在金高的风景油画作品中那高抬的地平线,尽显草原的宽广,正像她擅长的“母子”题材,草原如母亲的胸怀般博大、包容。在妥木斯的画面中那种单纯的构成形式,直逼苍穹的地平线,点缀于天际线上的牧人、牛马、毡包,似乎在有限的空间中潜藏着无限的草原韵致。在诸多内蒙古油画家类似的直接性表达中,都在呈现这种简化概括的构图,有的甚至直接以整体的平面色组合。油彩的厚重感与质朴的草原生活景观撞击,好似长调与呼麦的浑厚绵长,又好像马头琴声的悠扬激昂,足以穿透草原,直达牧人的心里。

(二)“虚实相生”的无尽空间

在中国艺术中书画讲究布白,戏曲舞台讲究虚空,园林装饰讲究以虚实结合构成不对称的美。传统水墨画重气韵,“气”即虚空、留白,在虚实间气韵随运笔涌动于山水之间。草原的景致大有中国山水画的意境与空灵,传统水墨画的“落墨”与“留白”,在“素”(白色)与“玄”(黑色)两种无彩色,以及“有形”与“无形”间,给人无尽的想象空间。在绘画艺术中所创造的虚拟的现实,使亦幻亦真的山水之象,在“虚实相生”中蕴含着无限广阔的天地。在内蒙古的油画创作中,有大量作品以大面积的背景铺陈,单色概括填充,似中国画中的“留白”,舍弃了光影与空间的变化,取代了背景图像的描摹,大有释家禅学中“色”与“空”的哲学思辨意味。

画境中的“留白”可作无穷万物,在妥木斯、燕杰、砂金、格日乐图的人物题材、鞍马题材中,运用诸多的单色背景铺陈,舍弃草原风景的衬托,却强化了主体,突显了其中无限的意蕴,在形体、结构、笔法的运用上彰显形式美的构成。例如:格日乐图在表现人与马的精神情感中,无多余的景致,单纯的平面空间反而突出了对主体人物精神世界的窥视,使作品的意味深远浓郁,但却丝毫没有减弱草原大漠的广阔与孤寂感。这“无象之白”探索着天地间的“有无”与“虚空”,蕴含着草原天地和谐的相处之道,将“人”自然地融入其中,与万物同生共存。

这种“虚实相生”道出了实景与空境的关系,但在去光影化的平面空间内,油画又赋予“留白”更丰富的表现方式。在官布于20 世纪60 年代所创作的油画作品《草原小姐妹》中,暴风雪占据了画面大部分的环境,在色彩单纯、灰暗近乎墨色背景的反衬下,似有中国画中“计白当黑”的妙用。范迪安先生曾评价说:“他画中的留白不是传统中国画意义上的‘白’,而是渗透了油画感觉方式的‘光’。”③在他的油画作品中,有传统中国画的经营位置、笔墨情趣、色彩意蕴与写意精神,这得益于他对中国传统绘画精神的体悟和修养。

内蒙古的油画创作中这些平面空间的背景铺陈往往并非单色构成,而是在底色上叠加或深或浅的对比色,为隐约显露出的底色增添了视觉体验的丰富性,利用油彩的遮盖力与融合性,凸显了媒介材料多样的语言表达方式,使画家在这交错叠加的虚幻之间寻找更为符合作品空间构想的“真实”,在这“极简”的留白中,蕴藏着“画中之画”,更是“画外之画”。

(三)节奏起伏的形式美韵律

绵延起伏的山峦、纵横交错的沟壑、蜿蜒曲折的河流、层叠飘荡的浮云……构成了视觉草原独有的韵律。这种节奏既不跳跃,也不张扬,而是一种永恒的、舒缓的曲调,在有形之中增加了空间感,使有限的景致呈现出无限的宽广。内蒙古的油画创作中亦包含了这种形式美的韵律。那些被画家频繁纳入画中的高低起伏的阴山山脉,环抱大地,在远景中绵延无边;天下第一曲水——莫日格勒河,好似草原上舞动着的蔚蓝色的哈达,是流动的生生不息的“血脉”,滋养着一代代草原儿女;漫无边际的云朵层层叠叠,增加了大气的空间感……这些跃动在画面中的线丰富了节奏轻快、韵律舒缓的空间。

根据阿恩海姆对接受心理的分析,“一个式样的结构状态(主要指形状)都能激起一种积极组织的心理活动”④。在构图的取舍、疏密、聚散安排中会潜藏着画家对空间的感知。画家文胜的《草原盛会》系列油画,将人群热闹的场面集中于画面中央,其余部分则选择用灰色调平涂概括,突显了往日寂静草原上人群聚集的节日盛况,使视觉无限延续。在阿斯巴根的油画作品中则常常将人物与鞍马聚散安排,在画面一侧留有大片空间,增加了草场宽度的视觉感。在苗景昌的风景画中将金字塔似的绮丽嶙峋的山石置于画面中央,高耸山巅的两侧向下绵延,拓宽了戈壁大漠的视野。在无垠的草原上,艺术家以各自的方式呈现磅礴的视觉空间,展现草原的自由与生命久居的和谐。

二、地域性色彩的张力

地域性地绘画由于长期所处环境空间的影响,有着天然的色彩倾向。北方草原受地域文化、历史、宗教的影响,其色彩喜好也具有浓烈的地域性特点。总体来说,内蒙古的油画色彩语言分两个方面呈现:一方面是含蓄温婉的抒情色调,另一方面是高饱和度浓烈的少数民族色彩。

(一)抒情的中性色调

抒情性地呈现了北方大地自然景观的色彩特点,带有“静”态的审美倾向。它似辽远的山脉、无垠的沙漠与戈壁,是一种中性的可调和万物的色彩。其减弱色彩的纯度与明度对比,利用油彩的厚重感,反复调和,寻找灰色调中冷暖色的微差变化,呈现出宁静、温润的视觉感受。

在苗景昌、侯明、王治平、李玉章、王耀中的草原风景画中我们看到的灰黄、灰绿,加上淡雅的蓝,构成了漠北的抒情曲调。北方由于长期处于较为干旱的气候,常年风沙较大,其植被呈现出的绿色远远没有南方湿润空气中的绿色那样鲜嫩,而是仿佛罩着一层灰色。这种绿色在北方单独看起来不甚明显,但如果在盛夏或初秋时节,我们从江南水乡一路驱车北上,这种视觉感受会尤为强烈。北方的色彩并不艳丽,更偏沉稳,这也恰巧构成了其油画中色彩表现的独特性。中性色调中混入粗颗粒的肌理表现,刮刀在堆叠厚重的油彩上呈现的刮痕,这些都带有粗犷的北方草原特点。

李学峰/ 吉祥蒙古系列·搏克 180cm×180cm 2009年

格日勒图/ 人与马三 140cm×190cm 2011年

内蒙古油画创作的抒情性色彩是在地域性的“固有色”之上,产生的“第二自然”的色彩。我们能感受到在看似温情、微妙的“奶油色调”中,蕴含着丰富的冷暖色对比,以及不同时间,在不同光色变化下草原丰富多变的自然景致。画家笔下的草原不是单纯的绿色,而是清晨的淡蓝色,或是傍晚的暖黄色,或是雨后的浅紫色,抑或是冬日雪景中的淡粉色。他们将西画的用色技巧融入地域自然景观中,形成独特的色彩韵味。

(二)张扬的高饱和色彩

草原人民自古崇拜自然,敬畏自然,把自然万物都誉为神灵。河流、草木、星辰、日月都拥有他们心中最纯净的色彩。他们偏爱蓝色、红色、黄色等艳丽的色彩。蓝色是苍穹的颜色,也代表着母亲河,静穆、神圣,静静地流淌在草原上,孕育了世世代代的草原儿女。红色,源自于对火的崇拜,是燃烧污秽的色彩,同时,草原上的人民以红白二色为食,他们所食的牛、羊肉类,均是红肉,是食物的主要来源;另一饮食来源便是丰富多样的白色奶制品,香甜醇厚。草原上星星点点的毡包、羊群、云朵,迎接远方尊贵的客人用的洁白的哈达,“成吉思汗叠白毡为座位,其陵园以八白室为亭殿,祭必杀白马,其母河额仑太后以白骆驼驾车,臣民进贡以九白为尚品等等”⑤。这些都证明生活在草原上的人们自古有尚白的习俗。

此外,带有光感的金、银色也是他们喜爱的颜色。自古游牧人也有天体崇拜之说,认为自然界可以呈现出光色的物体是神圣的,例如金色的阳光,银色的月光与漫天的繁星。这些金、银色被提炼融入他们的生活,广泛地运用于建筑装饰、日常服饰与器具中。召庙的金顶红墙,成吉思汗的行宫“金帐”,女子的金银配饰、银碗、刀具、马鞍等,都体现着草原人民对金、银色的喜爱。

内蒙古的油画创作中那些去投影、去环境色主观化处理后张扬的用色,就体现出了强烈的地域性色彩。例如,在马莲的油画中几何化的色块表现,将高纯度的蓝色、绿色、黄色、红色、黑色组合,构建形体,在平面空间中寻找一种色彩的秩序,表现草原丰富多彩的生命情调。在张项军的人物画中身穿鲜红、湖蓝色的蒙古族盛装的女性,用极度单纯化的色彩烘托主题,象征着圣洁的仪式,将草原仪式的神圣感推向高潮。在砂金的作品《骑士系列》中,墨绿色、藏青色、棕红色的奔马是主观处理后文化符号的象征,承载着蒙古马精神的多维度探索。李波、李学峰利用综合技法表现的“搏克”系列,吸收了宗教壁画色彩的丰富性,让我们似乎看到了草原敦煌——阿尔寨中绚丽的色彩格调,在暗色的背景中迸发出的青绿、大红、姜黄、鲜蓝等色块,富有张力的交织,构建起搏克手雄壮的英姿。

结语

一个地域独有的自然与社会风貌滋养着一方艺术的生长,无论是在多样化形式语言中呈现的宏阔视觉空间,还是极富个性张力的少数民族色彩,这些主观化的处理都使内蒙古油画创作展现出地域性的风格特点,形成了独有的草原视觉艺术景观。

邵大箴曾经说过:“正是当代艺术具有地域性和地方特色,艺术的当代性才有丰富的内容;也正是有当代性的追求,各地区的艺术才表现出时代的风采。”⑥内蒙古的油画创作生根于北方草原这片沃土,经历了时代的洗练,在新中国成立70余年中,始终在主流文艺形态的影响下变化、发展,镌刻上了不同时代艺术思潮的烙印,但无论怎样变化,对于内蒙古的油画家来说“草原”母题始终是他们创作的源泉,他们通过艺术语言呈现着对草原深厚的情感,以一腔热血憧憬着对草原的赞美与期许,与不同地域美术共同构成了多彩的中华民族艺术。

注释:

①宗白华:《美学散步》,上海人民出版社,2002,第120页。

②朝戈:《敏感者——一个知识分子画家的叙述》,生活·读书·新知·三联书店,2004,第50页。

③范迪安:《论官布先生的绘画》,《美术》2000年第5期,第37页。

④鲁道夫·阿恩海姆:《艺术与视知觉》,滕守尧、朱疆源译,中国社会科学出版社,1984,第459页。

⑤荣祥:《蒙古民族起源问题的浅探》,《内蒙古文史》1981年第1期。

⑥邵大箴:《当代中国艺术与文化自觉性》:《贵州大学学报》(艺术版)2004年第4期,第3页。

↑都仁毕力格/天石系列之残阳 油画2016年

↓敖 恩/乌珠穆沁妇女 油画130cm×145cm 1989年