非工作时间工作连通行为与婚姻倦怠的关系

王亚婷 韩 吟 杜秀芳

(济南大学教育与心理科学学院,济南 250022)

1 引言

婚姻倦怠是指在长期要求情感卷入的伴侣关系中,由于期望和现实延续性不符合,导致个体产生的一种身体的、情感的和心理的耗竭状态(Pines,1987a)。婚姻倦怠往往是离婚的一个重要信号(汪家龙等,2021;Pines,1996)。以往的研究考察了性别(Pines,1987b)、乐观和孤独感(Ahadizadeh &Khalatbari,2020)等个体因素和婚姻倦怠的关系,但很少关注工作方面的因素对婚姻倦怠的影响。而工作和家庭是人们生活中两个重要的组成部分,研究也发现生活中一个领域的满意度与另一个领域的满意度相关,一个领域的压力与另一个领域的压力相关(Eby et al.,2005;Zimmerman &Hammer,2010),因此工作本身的特点也会是影响婚姻倦怠的重要因素。

近年来随着信息交互技术以及社交软件的发展,在工作领域产生了一种新型工作方式——非工作时间工作连通行为(Work Connectivity Behavior After-hour,WCBA),即员工利用手机、电脑等便携的通讯设备跨越时空边界与工作保持连接(Richardson &Benbunan-Fich,2011)。这使得员工在非工作时间将大量时间及精力投入工作中,投入家庭领域的时间和精力减少,进而影响婚姻质量,引发伴侣的不满和倦怠。因此,本研究将探讨非工作时间工作连通行为对于婚姻倦怠的影响及其机制,以避免非工作时间工作连通行为对婚姻倦怠产生负面影响。

1.1 非工作时间工作连通行为对婚姻倦怠的影响

以往研究探讨了非工作时间工作连通行为对工作领域的影响,如非工作时间工作连通行为会负向预测工作绩效(赵富强等,2016)。然而,非工作时间工作连通行为的后续效应并不局限于工作领域,它还会影响员工的个人生活,乃至整个家庭。根据资源保存理论,个人拥有的资源有限,员工在非工作时间内将资源投入工作当中,会干扰他们的家庭生活,引发工作幸福感降低、情绪耗竭等消极后果(Derks et al.,2014;Xie et al.,2018)。对电子设备过度使用的研究也发现,互联网设备和智能手机的依赖导致伴侣间相处时间减少、双方争吵增多、亲密度降低等(Hawkins &Hertlein,2013;Krasnova et al.,2016;Miller-Ott et al.,2012);如果伴侣有手机依赖行为,那么另一方更容易出现沮丧、注意力丧失等不良情绪体验(Krasnova et al.,2016);电子通讯技术的跨时空边界的使用会导致婚姻不满和婚姻倦怠(Chesley,2005)。因此,我们认为在家过度使用电子设备即使是因为工作也会导致婚姻倦怠。由此提出假设1:非工作时间工作连通行为与婚姻倦怠呈正相关。

1.2 工作家庭冲突的中介机制

工作家庭冲突连接了工作领域和家庭领域,根据溢出效应模型,非工作时间工作连通行为作为一种特殊的工作行为,它使得人们的工作和家庭之间的边界渗透性愈来愈强(Duxbury et al.,2014),工作-家庭边界趋向融合。在这种情况下,人们的工作可能会不断地侵占原本属于个人生活的时间、空间和精力,最终导致工作对家庭的冲突。以往大量的研究表明,不可预期的工作安排(Fox &Dwyer,1999)、工作时间过长(金家飞等,2014;Grzywacz &Marks,2000)、在家办公(王振源等,2015)、工作性通讯工具的使用(马红宇等,2016;Derks et al.,2015)等工作特征会让个体体验到较高的工作家庭冲突。因此,非工作时间工作连通行为是工作家庭冲突的前因变量。

工作家庭冲突会影响家庭成员之间的交流与沟通,甚至会破坏他们之间的相互关系,对个体的家庭生活产生不良的负面影响,导致生活满意感降低(Tadelen-Karçkay et al.,2017)。此外,工作家庭冲突还可能会使个体的压力体验增加,表现出更多的焦虑和易怒情绪。对中小学女教师群体的研究发现,其工作家庭冲突对婚姻倦怠有正向预测作用(杜秀枝,杨阳,2022)。因此我们认为非工作时间工作连通行为可能通过工作家庭冲突作用于婚姻倦怠。由此提出假设2:工作对家庭的冲突中介了非工作时间工作连通行为对婚姻倦怠的影响。

1.3 伴侣支持应对的调节作用

在面对冲突压力时,不是所有的夫妻之间都出现婚姻倦怠,工作-家庭冲突对婚姻倦怠的影响存在较大的家庭差异。当夫妻一方遇到较大的冲突压力时,如果他们能从对方那里获得情感上和实际解决问题上的支持与帮助,即积极的伴侣支持应对,以共同应对来自外界的或关系本身所存在的压力问题,则会缓解压力对婚姻倦怠的影响(范菲菲,2014)。大量研究发现,伴侣支持对婚姻满意度(Kurdek,2005;Pasch &Bradbury,1998)有重要影响,它是安全感的重要来源(Hazan &Shaver,1994)。积极的伴侣支持应对和婚姻功能、关系满意度间存在显著的正相关(Bodenmann et al.,2011;Wright &Aquilino,1998),它有助于降低倦怠水平(Garrosa et al.,2010),维持婚姻稳定(Bodenmann et al.,2006)。因此,我们提出假设3:伴侣的支持应对缓解了工作对家庭的冲突对婚姻倦怠的负面影响,即伴侣的支持应对水平越高越能有效减缓工作家庭冲突对婚姻倦怠的负面影响。

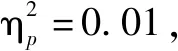

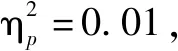

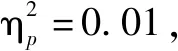

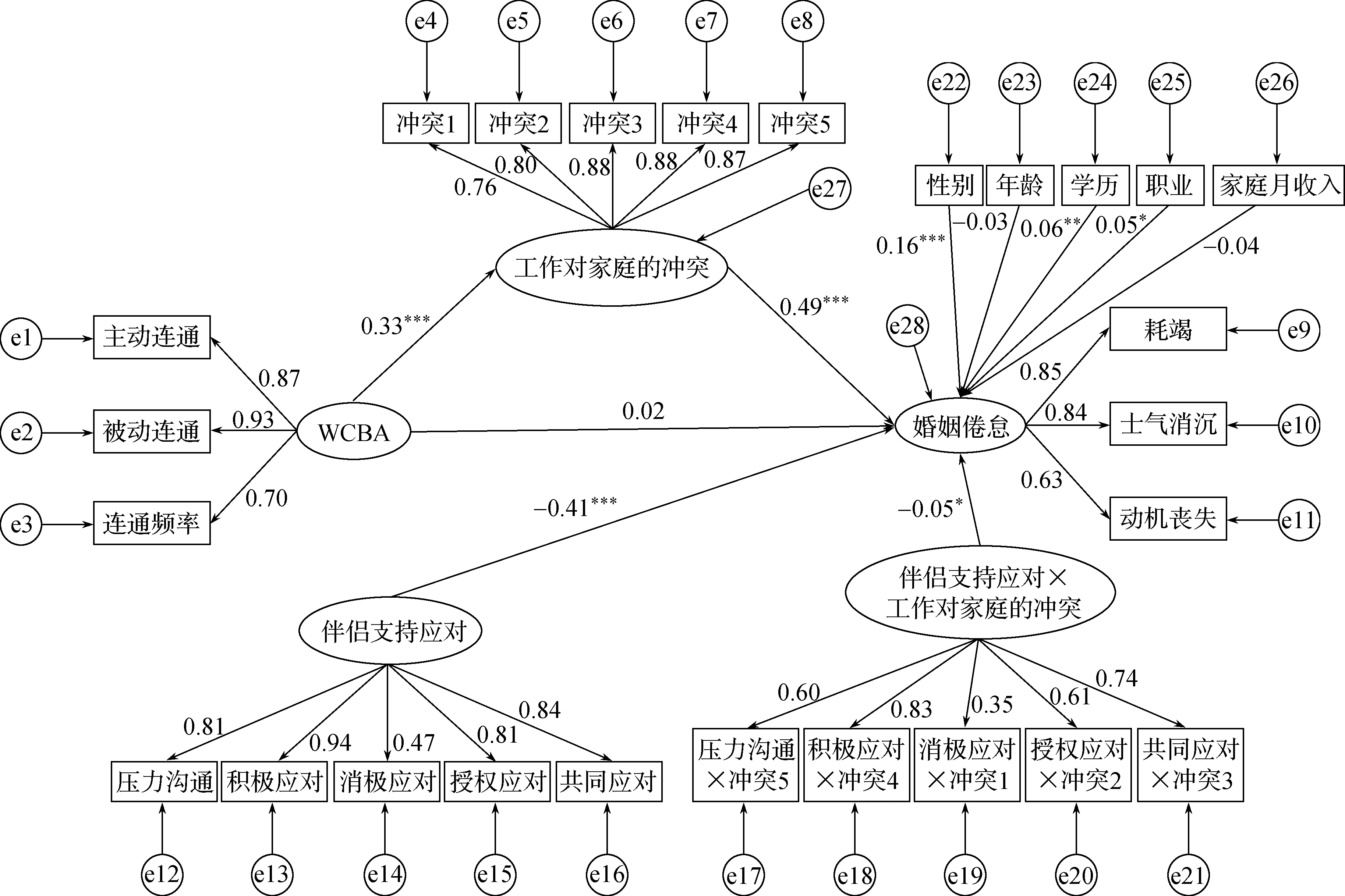

综上,我们构建了如图1的研究模型。

图1 研究模型

2 研究方法

2.1 研究对象

通过问卷星采用方便取样的方式向中小学家长群发放调查链接,收集了1662份数据。其中删除了工作连通时长在±3个标准差以外的被试33人,以及婚姻倦怠得分与伴侣支持应对得分在±3个标准差以外的被试8人和1人,剩余有效数据1620人。其中男性478名,女性1142名(具体的样本分布情况见表1)。

表1 人口学变量的分布及其差异检验结果

2.2 研究工具

非工作时间工作连通行为量表。采用Richardson和Thompson(2012)开发,马红宇等(2016)修订的非工作时间工作连通行为量表。本量表中的非工作时间是指工作日午休时间、下班后、周末和法定节假日;产生连通行为的常见通信工具包括手机、电脑、固定电话、邮件、QQ、微信等。共有3个题目,如“在非工作时间里,我因为工作上的事,通过上述通信工具与相关的人联系的频率”。采用5点计分,1 代表“从不”,5 代表“总是”,得分越高,非工作时间工作连通行为也越频繁。在本研究中该量表的Cronbach’sα系数为0.87。

工作家庭冲突量表。采用Netemeyer等(1996)编制的工作家庭冲突量表,该量表共10个题目,包括工作对家庭冲突和家庭对工作冲突两个维度,分别包含5个题目。由于本研究主要考察工作领域对家庭领域的影响,所以采用了工作对家庭冲突维度的5个题目,例如“我的工作要求影响了我的家庭生活”,采用7点计分,1 代表“完全不同意”,7 代表“完全同意”。在本研究中该量表的 Cronbach’sα系数为0.91。

伴侣支持应对问卷。采用Bodenmann(2008)编制,Xu等(2016)以中国夫妻为被试修订的伴侣支持应对问卷(Dyadic Coping Inventory,DCI)。该问卷包括压力沟通、积极应对、消极应对、授权应对、共同应对及应对质量评价六个维度,共37个题目。其中,压力沟通、积极应对、消极应对、授权应对四个维度分别又分为给伴侣的支持应对和感受到伴侣给自己的支持应对,因为本研究主要考察职场人士在工作和家庭中感知到来自伴侣的支持应对,因此参考以往研究(Xu et al.,2016),只选取这四个维度中个体感知到的来自伴侣的支持应对和共同应对的题目,共20个。其中压力沟通4个题目,如“我坦诚地告诉他/她我的真实感受并会感谢他/她的支持”;积极应对5个题目,如“他/她能感受并理解我的压力”;消极应对4个题目,如“他/她责备我没有很好的应付压力”;授权应对2个题目,如“为了帮助我应对困境,他/她分担通常需要我做的事情”;共同应对5个题目,如“当与伴侣都有压力时,我们试着共同面对问题并寻找明确的解决方案”。采用5点计分,1 代表“很少”,5 代表“总是”。其中消极支持应对题目反向计分,最终得分越高说明伴侣支持应对越积极。本研究中Cronbach’sα系数为0.94。

婚姻倦怠量表。采用 Pines(1996)编制,李永鑫和吴瑞霞(2009)修订的婚姻倦怠量表,包括动机丧失、耗竭和士气消沉三个维度。共有27个题目,其中动机丧失维度包含4个题目,如“我觉得很开心”(反向计分);耗竭维度有17个题目,如“我觉得就要崩溃了”;士气消沉维度包含4个题目,如“我感到疲倦”。采用5点计分,1 代表“从不”,5 代表“总是”。本研究中总量表的Cronbach’sα系数为0.95。

2.3 数据分析

采用SPSS 26.0软件将收集的数据进行差异检验、相关分析等以及采用AMOS 24.0程序进行有调节的中介结构方程模型检验。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

采用Harman 单因子检验法,也就是同时对所有变量的测量条目进行探索性因素分析。如果得到多个因子,且第一个因子解释的变异量没有超过40%,则表明共同方法偏差问题不严重(Ashford &Tsui,1991)。分析结果表明,第一个因子解释的变异量只有33.45%,因此,本研究的共同方法偏差影响在允许范围内。

3.2 人口学变量差异检验

描述统计结果见表1,统计分析中我们对被试在各变量上的得分取均值,即WCBA、伴侣支持应对和婚姻倦怠的取值范围为1~5;工作对家庭的冲突取值范围为1~7。大多数学者指出当偏度绝对值小于3,峰度绝对值小于10时,表明该样本基本上服从正态分布(Kline,1998),本研究中人口学变量的峰度和偏度的绝对值均分别未大于0.67和1.25,说明它们基本上服从正态分布。

3.3 相关分析

各研究变量的平均数、标准差和相关系数如表2所示,它们的峰度和偏度的绝对值均未大于1.08,说明它们基本上服从正态分布。其中,WCBA、工作对家庭的冲突和婚姻倦怠总分两两之间存在显著正相关,WCBA与婚姻倦怠的耗竭和士气消沉维度呈现显著正相关,而与动机丧失不存在显著相关;工作对家庭的冲突和婚姻倦怠的三个维度之间也存在显著正相关。伴侣支持应对总分及其两个不同维度和婚姻倦怠以及动机丧失、耗竭和士气消沉三个不同维度之间两两存在显著负相关;伴侣支持应对总分及其两个不同维度和工作对家庭的冲突之间两两存在显著负相关。

表2 各变量的描述统计及相关分析结果

3.4 有调节的中介模型检验

为有效控制测量误差,本研究采用结构方程建模的方法进行有调节的中介模型检验,以性别、年龄、职业、学历和家庭月收入为控制变量,以工作对家庭的冲突为中介变量,以伴侣支持应对为调节变量,检验WCBA对婚姻倦怠的作用。

首先,在控制性别、年龄、职业、学历和家庭月收入后,检验WCBA对婚姻倦怠的总效应,发现路径系数显著(γ=0.17,t=5.99,SE=0.03,p<0.001)。

其次,在加入工作对家庭的冲突这一中介变量和伴侣支持应对这一调节变量后,WCBA对婚姻倦怠的直接效应不再显著(γ=0.02,t=0.75,SE=0.03,p=0.45);WCBA对工作对家庭的冲突(γ=0.33,t=11.87,SE=0.04,p<0.001)、工作对家庭的冲突对婚姻倦怠(γ=0.49,t=17.69,SE=0.02,p<0.001)、伴侣支持应对对婚姻倦怠(γ=-0.41,t=-13.37,SE=0.06,p<0.001)以及工作对家庭的冲突和伴侣支持应对的交互项对婚姻倦怠(γ=-0.05,t=-1.92,SE=0.02,p=0.05)的路径系数显著(见图2)。并且模型拟合良好,χ2/df=6.93,CFI=0.91,TLI=0.90,RMSEA=0.06,SRMR=0.08。该结果表明,工作对家庭的冲突在WCBA对婚姻倦怠的正向预测中发挥中介作用,伴侣支持应对缓解了工作对家庭的冲突对婚姻倦怠的正向预测作用,并对婚姻倦怠有显著的负向预测作用,验证了假设2和假设3。

图2 有调节的中介模型

最后,采用偏差校正非参数百分位Bootstrap检验,重复取样5000次,进行简单斜率分析,结果显示:无论伴侣支持应对处于高水平还是低水平,工作对家庭冲突的间接效应均显著(ps<0.001)。但是,在伴侣支持应对处于高水平(均值+1SD)(间接效应=0.15)时比低水平时(均值-1SD)(间接效应=0.18)更能缓解工作对家庭的冲突对婚姻倦怠的正向预测作用,呈现边缘显著(p=0.07),如表3所示。

表3 有调节的中介效应检验

4 讨论

本研究发现,人口学变量在WCBA和工作对家庭的冲突上存在差异。男性比女性普遍经历更多的WCBA和工作对家庭的冲突。这一现象可能归因于当代中国的职场压力和文化差异,现实中男性具有更高水平的工作压力(侯凤妹等,2012),工作需求外溢的可能性增加,也更容易干扰家庭。本研究还发现,随着年龄或学历的增加,员工反而经历更多的WCBA和工作对家庭的冲突,这可能是因为年龄代表着员工的资历,年龄长的个体更有可能处于重要职位,需要承担更多的事务;学历在一定程度上反映了工作的性质,高学历个体的工作更可能离不开电子设备,在非工作时间使用便携式通讯工具的可能性更大。

本研究还发现人口学变量在婚姻倦怠和伴侣支持应对上存在差异。与以往研究一致,女性经历了更多的婚姻倦怠(Pines,1987b),感受到伴侣的支持应对较少,这与女性心理活动更感性、更情感化的特点相一致。36~40岁的个体感受到的婚姻倦怠水平相对最高,很可能这个年龄阶段的个体既面临工作晋升的压力,又面临子女教育、父母赡养等家庭压力,情感上进入中年疲惫期,比较容易产生疲倦感。正如经济基础对于一个家庭而言非常重要,当家庭月收入在5000元以下或失业或半失业的个体经历了较高水平的婚姻倦怠,同时他们感受到的伴侣的支持应对也相对较少。

4.1 WCBA对婚姻倦怠的影响

本研究在资源保存理论和溢出效应模型理论框架下,将研究视角从WCBA在工作领域的作用延伸到了婚姻领域。与预先假设一致,结果发现WCBA是婚姻倦怠的预测变量,工作中的WCBA越多,越容易引起夫妻间的婚姻倦怠。这也支持了资源保存理论,说明人们的资源本身是有限的,WCBA代表着将时间和精力更多投入工作中(Ragsdale &Hoover,2016),更少地投入家庭和婚姻,所以会引起婚姻倦怠等问题。

4.2 工作对家庭的冲突的中介作用

WCBA通过工作对家庭的冲突间接影响婚姻倦怠,这一结果支持了溢出效应模型和资源保存理论。《人口、多元化和企业命运》报告中表明中国大陆的女性劳动参与率为亚太地区最高,2018年达69%。因此,高女性劳动参与率说明大部分家庭中可能男女双方都处于工作状态,与女性多为全职家庭主妇的社会相比,夫妻双方在家庭和婚姻中投入的情感、时间和行为等资源减少,这必然使工作对家庭的冲突增多,双方的矛盾增多,尤其是在结束工作后,还需要处于“全天候保持工作连通”的状态。工作对家庭的冲突势必会影响夫妻关系,导致婚姻倦怠,这与杜秀枝和杨阳(2022)对于中小学女护士教师的研究一致。

4.3 伴侣支持应对的调节作用

本研究发现伴侣的支持应对能够缓解工作对家庭的冲突对婚姻倦怠的影响。这说明自我感知到来自伴侣的支持应对和共同支持应对让个体感受到夫妻双方一体的状态,让彼此更相互依赖,产生情感上的支持,能够很好地缓解因工作压力对婚姻倦怠造成的负面影响。

以往关于压力和夫妻幸福感或婚姻满意度之间关系的研究发现,伴侣支持应对是保护因子之一(Gagliardi et al.,2013;Gasbarrini et al.,2015)。有研究发现,当个体在压力诱导之前得到伴侣的支持时,积极的支持应对对压力的皮质醇水平起到缓冲作用(Ditzen et al.,2007);夫妻交流和二元应对有利于缓解伴侣在日常生活中经历的某些(尽管不是全部)压力的负面影响(Gasbarrini et al.,2015)。因此并不是所有人在经历了工作对家庭的冲突的压力后都会产生婚姻倦怠、焦虑等,伴侣之间的支持应对起到了调节作用。

4.4 研究启示

本研究基于资源保存理论和溢出效应框架探讨了非工作时间工作连通行为对婚姻倦怠的影响及其作用机制。将WCBA的影响拓展到婚姻与家庭领域,有助于从工作领域的角度去考虑如何避免婚姻倦怠的产生。首先,从组织的角度,管理者在合理利用通讯工具灵活开展工作的同时,应防止其对家庭生活产生消极作用,这需要组织在制定政策时,注意为员工“减负”,尽量不要在非工作时间给员工安排工作。其次,从家庭角度,个体在关注工作的同时不要忽略家庭,应处理好工作和家庭的平衡,尽量避免因工作造成家庭冲突,对婚姻造成不利影响。最后,婚姻关系中伴侣双方也要关注对方的冲突与压力,给予彼此积极支持应对来缓解其负面影响,这对于维持婚姻与家庭和谐有着重要意义。

4.5 不足与展望

本研究考察了WCBA对婚姻倦怠影响的机制,也存在一些局限。第一,考察的是已婚人士在非工作时间工作连通行为对家庭的影响,在取样时是以个体为单位,没有把夫妻双方作为一个二元群体进行考察,这就忽视了双方的交互影响。因此,在未来的研究中可以以夫妻为单位考察他们之间的交叉效应。第二,之前的研究表明WCBA对于工作家庭是一把双刃剑,而在本研究中只考察了消极影响,没有考虑其积极影响。因此在未来的研究中可以考察WCBA对工作家庭产生的积极影响及其机制。第三,本研究尽管被试量较大,但取样仅限济南市,样本的代表性不够。

5 结论

(1)非工作时间工作连通行为对婚姻倦怠和工作对家庭的冲突有显著正向预测作用;

(2)非工作时间工作连通行为通过工作对家庭的冲突对婚姻倦怠产生预测作用;

(3)伴侣支持应对调节了工作对家庭的冲突对婚姻倦怠的作用。