欧美发达国家学校治理:运行机制、内在逻辑及经验启示

范 勇 何 少 芬

作为彰显“治理”和“教育治理”特征的微观场域,学校治理自20世纪以来就已成为教育科学研究的重要主题,受到研究者和实践者的广泛关注。国内外研究者从多维度、多视角、多领域着重探讨了学校治理的历史与概念演绎、内容与框架、体系与模式等内容。OECD将学校治理视为一种整体性战略,它包括学校自主管理、学校领导力提升、学校教育教学、学校问责与评价等内容,更加突出学校中的集体参与和协商互动。①OECD. PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful?Resources, Policies and Practices[M]. PISA: OECD Publishing,2013: 64-127.维坎德(Wikander)认为学校治理是一种过程治理,它是在纵横交错的网络关系中不同行动群体的集体行动。②Wikander L., Gustafsson C., Riis U. Enlightenment, Creativity and Education: Polities, Politics, Performances[M]. Rotterdam:Sense Publishers, 2012: 115-116.围绕学校治理的内涵,研究者们主要确定了三种学校治理的内容框架:一是以“治理”为基点,建构学校治理的价值、目标或规则。①杜明峰, 范勇, 史自词. 学校治理的理论意图与实践进路[J]. 教育研究, 2021, 42(8): 132-141.二是以“制度”为依据,探讨学校治理与学校现代化建设之间的关系。②范国睿. 政府·社会·学校−−基于校本管理理念的现代学校制度设计[J]. 教育发展研究, 2005(1):17-22.三是以“机制”为保障,聚焦于学校治理的内部机制建设。③周彬. 学校治理现代化: 变革历程与建设路径[J]. 教育发展研究, 2020, 40(6): 51-58.从本质上来看,学校治理是学校与校内外各主体与组织结构的权责关系。④范国睿. 学校治理的制度与机制[J]. 中国民族教育, 2016(9): 21.不同治理主体间的关系构成了学校治理的运行机制与模式,有学者认为学校治理可分为行政、商业和社区三种模式,行政模式和利益相关者审议模式强调行政管理团队对学校利益相关者负责,商业化模式关注学校效能,社区治理模式聚焦家校社关系;⑤Alfirević N., Burušić J., Pavičić J., et al. School Effectiveness and Educational Management: Towards A South-Eastern Europe Research and Public Policy Agenda[M]. Cham: Palgrave Macmillan, 2016: 107-109.艾迪(Addi)参照家长参与学校治理的程度,将学校治理分为赋权家长、专业治理、伙伴关系和官僚治理四种模式。⑥Addi-Raccah A, Ainhoren R. School Governance and Teachers' Attitudes to Parents' Involvement in Schools[J]. Teaching and Teacher Education, 2009, 25(6): 805-813.汉伯格(Hanberger)基于国家权力介入的多寡,划分出学校治理的国家治理模式、地区治理模式以及多主体模式三种。⑦Hanberger A. Evaluation in Local School Governance: A Framework for Analysis, Education Inquiry[J]. Education Inquiry,2016(3): 217-236.

对学校治理研究的多维审视与深入探讨,能够更为清晰地把握学校治理的发展脉络与阶段特征。与此同时,源于治理理论对教育领域的渗透与影响,学校治理日益成为各国际组织和各国政府教育改革的重要内容,欧美主要国家率先展开了学校治理的改革探索,并在学校治理的持续推进中,形成了特定的改革经验与成就。审慎地借鉴西方改革经验,逐步探索出具有中国特色的学校治理现代化之路尤为必要。基于此,本文立足于国际视野下的学校治理发展图景,首先探讨欧美发达国家的学校治理运行机制,然后总结学校治理改革的历史经验,厘清内在逻辑,进而为我国学校治理的推进提供可能的借鉴与指导。

一、欧美发达国家学校治理的运行机制

(一)学校治理运行机制的理论框架

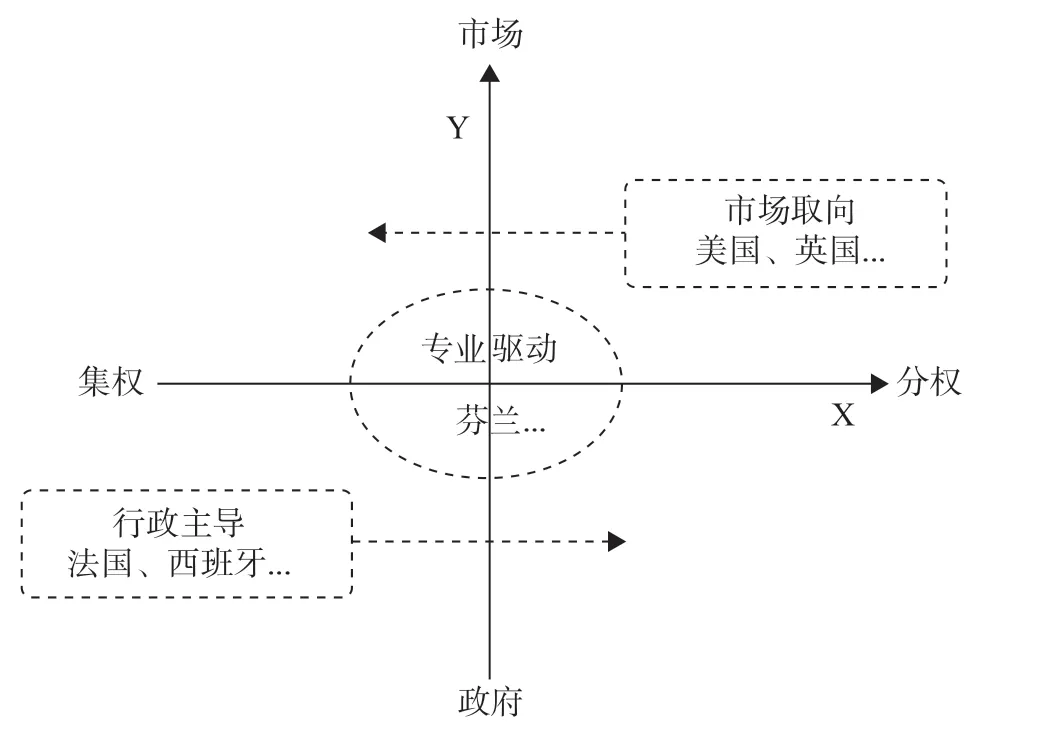

因“治理”在东西方文化语境中的释义不同,造成学校治理具有不同的表现形式。英文中的“治理”一词是“Governance”,源于法语中的“Gouvernance”,其最初在很长时间内都与政府的统治与管理划等号。从词源角度来看,“Governance”的使用范围有限,长期处于休眠状态,直至20世纪90年代,随着欧洲福利国家管理模式陷入合法性危机,西方国家普遍开展了起始于新西兰,盛行于英美的“重塑政府”与“新公共管理”运动,促使“治理”成为时代风潮,并在国际机构和不同国家的推动下甚至发展成一种理论模式。

我国语境下的学校治理受到传统文化与教育体制的影响,在具备西方“治理”的普遍性特征基础上,又体现出了中国特色。学校治理分为学校外部治理与学校内部治理,涉及众多利益主体,包含政府、学校、社会各主体之间的权责关系以及学校内部治理结构及组织与个人间的权责关系。因内外部主体间权责关系的差异形成了不同的学校治理模式与运行机制。新公共治理理论强调治理的整体性与过程性,主张从动态的视角探讨组织内外的权力配置与主体关系。①Robertson S L, Verger A. Governing Education Through Public Private Partnerships[M]//Public private Partnerships in Education. Edward Elgar Publishing, 2012: 21-30.安戈洛·派拉塔(Angelo Paletta)认为学校治理模式的核心是关于学校外部的宏观权力结构和内部微观权力配置,他基于学校自主程度与学校内部权力安排构建了学校治理运行机制的二维坐标轴。②Paletta A. Public Governance and School Performance: Improving Student Learning Through Collaborative Public Management[J]. Public Management Review, 2012, 14(8): 1125-1151.纵轴指向学校外部的权力结构,得分越高,表明学校治理过程中的市场化程度越好,学校开放化水平越高。得分越接近负值,表示学校治理的科层化特征越明显,教育行政部门控制了学校治理。横轴指向学校内部权力配置,两极分别表示学校治理运行中的集权与分权,呈现出学校内部治理各主体的权力关系。尽管欧美主要国家同一时期几乎都受到新公共治理理论的影响,但因政治经济、文化、地域等方面的不同,在面对同一改革浪潮下的行为选择各异,措施有别。基于派拉塔(Paletta)和纳里(Neary)的学校治理二维坐标,③Neary M, Winn J. Beyond Public and Private: A Framework for Co-Operative Higher Education[J]. 2015(2): 1-34.以此作为学校治理运行机制的国际比较分析框架。需要看到的是,该框架对学校治理的运行机制提供了鉴别与勾勒,但要深入厘清不同国家学校的治理机制,仍需要进一步考虑不同国家学校治理的运行规则与发生机制,遵循学校治理的组织结构。在此基础上,本研究依据欧美各国学校治理的方式特征,将欧美主要国家学校治理的运行机制划分为三种典型类型:以美英为主体的盎格鲁-撒克逊民族国家的市场取向的学校治理,以法国、西班牙为代表的行政主导的学校治理,以及以芬兰为典型的专业驱动的学校治理(见图1)。

图 1 学校治理运行机制的分析框架

(二)质量引领的市场机制

自20世纪80年代之后,政府职能遭遇了重大挑战,如福利国家的财政危机、社会发展不均衡问题日益突出、教育质量严重下降等。这些问题加速了人们去思考政府的能力与边界,并试图重新架构新的政府治理模式。在此背景下,教育的公共性、公立学校教育的职能这些本来清晰的概念,由于市场元素的介入、办学主体的多元化而逐渐模糊。随着教育市场化理念的深入影响,以美英为代表的盎格鲁-撒克逊民族国家纷纷运用市场化、民营化的改革措施,打破传统的科层制学校管理体制,将广泛的社会参与机制与自由竞争机制引入学校,从而推动“教育的市场化重建”,试图摆脱政府对教育的过度控制,从根本上彻底解决学校僵化、活力不足等问题。在实践中,美国通过引入私人企业团体或公司,来打破国家垄断的政府教育模式,为民众提供丰富多样的教育供给,同时通过政府扶持与资金等方式帮助公立学校私有化发展。此外,政府积极转变教育管理方式,通过权力转移与下放,赋予学校自主办学空间,积极鼓励与提倡学校引入市场机制,主张建立一种以学校自主权和家长、学生选择权为中心的公共教育体系。英国的教育治理体系自二战之后,已形成中央政府控制、地方教育局管理、学校自主管理的三级体系。随着市场化思想对学校改革的渗入,英国政府积极探索地方分权改革措施,一方面通过分解庞大的政府部门,将其划分成若干个拥有自主权的小型机构,赋予这些机构自主管理权,如英国的内伦敦学区是英国最大的教育管理机构,它被分成13个小型的地区单元。隶属地区单元中的学校更易受到地方领导,而不是由学区统一领导,从而确保决策权转移到当地和学校内部。①Christ C, Dobbins M. Increasing School Autonomy in Western Europe: A Comparative Analysis of Its Causes and Forms[J].European Societies, 2016(4): 359-388.另一方面,运用市场化方式管理学校,如英国政府在1997年推行“教育行动区”(Education Action Zone)计划,旨在通过吸引社会力量参与薄弱地区学校管理与重建,提升薄弱学校办学质量。②Dickson M, Gewirtz S, Halpin D, et al. Education Action Zones[M]. Partnerships, New labour and the Governance of Welfare,2002: 183-198.同时颁发自由入学政策,赋予家长自由择校的权力,扩大家长在教育事务上的选择权,以此强化校际竞争,促使学校更加重视家长意见,提升办学质量。③Arnott M, Menter I. The Same but Different? Post-Devolution Regulation and Control in Education in Scotland and England[J].European Educational Research Journal, 2007(3): 250-265.

(三)威权主导的行政机制

学校治理的英美模式在推广至其他国家时遭遇了挑战,西班牙、瑞士等国认为实行市场取向的学校治理容易导致学校办学违背教育初衷,丧失教育的公共属性。④Diem A, Wolter S C. Who is Afraid of School Choice?[J]. Swiss Journal of Sociology, 2013, 39(1): 57-80.法国作为典型的欧洲大陆国家,其文化特征与治理方式也不同于盎格鲁-撒克逊民族国家。在教育领域的分权改革中,法国中央政府对于分权给地方政府和学校持有怀疑态度,它仍强调中央政府的主导权。这也造成了在权力配置上,法国延续中央集权制的管控模式。在政府与学校的关系上,英国政府倡导教育的市场化改革,而法国则更多表现为公私部门共同参与,保证行政部门的主要控制权。具体表现为:一是成立新的地方自治机构,承担地方机构职能,如法国建立了法国教育国际协作署(EduFrance)和教育咨询部门(Educating Counselling Service)两类地方教育部门。虽然这类机构独立于地方政府,但机构人员并不是由社会人士公开选举产生,它仍然受到中央政府统一管理,由国家部门统一任命。①Cole A. The New Governance of French Education?[J]. Public Administration, 2001(3): 707-724.该做法使教育管理的权力下放仍然停留在政府内部,无法直达学校上级机构和学校内部。二是通过契约的方式,实现不同层面和部门间的横向沟通与纵向协商,优化教育行政部门内部结构,完善学校治理方式。以契约合同加强各主体间的沟通与合作。然而这种契约缺少法律效力,在实际执行过程中难以推进,最终又复归为传统的行政管控模式。②Demailly L. L'évolution Actuelle des Méthodes de Mobilisation et D'encadrement des Enseignants[J]. Savoir Éducation Formation, 1993(1): 25-46.同样,西班牙也采用集权制管理模式,呈现出典型的权威管理特征。地方政府作为学校的管理者与拥有者,掌控学校的校园建设、人员编排、薪酬发放等事项,学校的财政、人员任命等事宜上的决策权都归属于上级政府部门。③Wilkins A, Collet-Sabé J, Gobby B, et al. Translations of New Public Management: A Decentred Approach to School Governance in Four OECD Countries[J]. Globalisation, Societies and Education, 2019, 17(2): 147-160.在学校内部治理过程中,仅有少部分学校领导具有决策权,学校其他成员如教师、学生、家长等群体的话语权微弱。

(四)专业驱动的教育机制

爱德华·萨皮尔(Edward Sapir)基于公平与效率的考量,从社会公正、收入分配等指标出发构建了盎格鲁-撒克逊模式(Anglo-Saxon Model)、大陆模式(Continental Model)、地中海模式(Mediterranean Model)与北欧模式(Nordic Model)。其在教育领域的改革也呈现出类似特征。芬兰在教育、民生、公平等方面的表现在北欧五国(丹麦、瑞典、挪威、芬兰、冰岛)中独树一帜,受到欧美国家的广泛认可与推崇,已然成为“北欧模式”的典范。芬兰全国共分为中央、地区和地方三个行政等级,包括32个自治区(Municipalities),自治区主要负责地方公共服务,具有高度自主权。在不同主体权责关系的安排上,不同于其他国家在学校治理运行中集权与分权的各执一端,以芬兰为代表的一些国家积极寻求在学校治理中的集权与分权适度均衡。芬兰学校治理改革的重点是以专业驱动为核心展开,通过专业驱动程序,最大程度上发挥各专业团体和利益相关者的能力,充分考虑多元治理主体的利益诉求,实现教育决策的科学化。与此同时,以专业群体为纽带,实现集权与分权的有机结合。地方政府在制定教育改革方案时,会与学校教师共同讨论并制定当地课程方案等具体内容。芬兰的中小学教师既是国家教育政策的制定者、参与者也是教育改革的实施者,教师能够突破多个层级之间的界限,广泛参与到各层级的讨论与学校质量建设中来。如芬兰推行的最新一轮课程改革,在课程的设计中,课程制定决策小组成员包括班主任教师、科任教师、校长、教师培训师、教育科学家、来自不同学科领域的研究者以及各利益相关者,多主体共同协商讨论研发课程。为充分保障教师在学校治理乃至整个教育治理改革中的引领作用,发挥教育研究在学校治理的支撑作用,芬兰还设立了“芬兰教师教育论坛”,旨在制定教师教育发展规划,保障教师在学校治理中持续发挥重要作用。①MEC. Opettajankoulutuksen Kehittämisohjelma Julkistettin: Opettajien Osaamista Kehitettava Suunnitelmallis Läpi Työuran[EB/OL]. [2016-10-13]. https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/opettajankoulutuksen-kehittamisohjelma-julkistettiinopettajien-osaamista-kehitettava-suunnitelmallis-esti-lapi-tyouran.为进一步促进新手教师专业发展和教师群体间的合作共享与对话交流,芬兰在2010年还实施了“同班小组指导”(Peer Group Mentoring)计划,培养更多优秀教师。②Pennanen M, Heikkinen H L T, Tynjälä P. Virtues of Mentors and Mentees in the Finnish Model of Teachers' Peer-Group Mentoring[J]. Scandinavian Journal of Educational Research, 2020(3): 355-371.这种以学术研究为支撑开展的多主体共同参与学校发展,充分发挥各利益相关者专业能力的治理模式是芬兰教育的显著特征之一。

学校内外部权力结构与关系的组合与重构不仅衍生出不同的学校治理运行机制,还反映出学校治理的内在运行逻辑。在质量引领的市场机制下,各国政府与教育行政部门旨在通过分权赋能实现学校治理效能的提高。在威权主导的行政机制下,通过各种显性与隐性的手段实现数字控制,确保学校办学目标的实现。然而,以市场与行政为取向的学校治理在其运行过程中存在功利主义与竞争主义弊端,这也促使各国政府尝试通过协同治理克服上述弊端,构建多元共治模式。

二、欧美发达国家学校治理的内在逻辑

自公共教育制度建立以来,国家教育职能的确立,使教育集权管理模式成为各国政府的必然选择。随着新自由主义思想和新公共管理思想对各国教育改革的影响和渗透,公立学校体制僵化与办学质量低下等问题日益凸显。引入市场化机制以提高教育质量,通过教育分权改革赋予学校办学自主权,实行分权治理逐渐成为各国政府改革的共识。然而,各国和各地区进行教育分权改革过程中,一方面将权力下放给地方政府和学校,另一方面通过高风险测试、标准化、问责制等手段进行隐性控制,导致分权治理仍然呈现出典型的权威治理特征。因此,分权赋能是各国学校治理改革的基本底色,而以监督问责等手段对学校进行隐性控制成为学校治理的内核。为更好地应对学校治理存在的问题,各国政府在教育改革中尝试通过立法手段,明确政府与学校权力边界,重建信任桥梁,充分发挥各主体专业能力,构建平等对话、民主协商的合作模式,实现以信任合作为核心的协同治理,已成为学校治理的逻辑必然。

(一)分权赋能是学校治理的逻辑本质

1. 推进权力下放

教育市场化改革的核心是中央政府将办学权力下放给地方政府和学校。一方面通过上级政府的权力下放与转移,提供学校自主办学空间,激发学校办学活力。另一方面,进一步扩大学校内部权力的分配,通过建立学校内部治理组织与治理机构,确保学校分权治理的实现。如美国在20世纪80年代推行的校本管理与特许学校运动,其中前者是教育行政部门将权力直接下放给学校,使学校具备一定办学自主权并承担相应绩效责任,学校根据实际情况,促进学校自主权发展、自主管理的一种模式;后者是将公共资金与私人管理相结合,以签订契约合同获得更多的办学自主权,通过家长与学生的选择,激励学校提高教育服务质量,改进教育教学方式,从而优化学校管理模式。①Tyler W. School Galvanization: A Sociological Perspective[M]. London & Sydney: Croom Helm, 1988: 205-215.这种以权力下放与转移、民主管理为核心的学校改革方式能够有效应对学校管理体制僵化、办学活力不足等弊端,提高学校办学绩效。英国在公共教育制度建立之初,将教育事务的控制权分配至中央政府、地方教育局与教学专业组织(如学校)三者之间,避免了权力的单一集中,有效保证了学校分权治理。法国为进一步推动教育分权改革,1982年颁发的213号法律规定,原先隶属于大区一级的权力移交至地方县或市镇一级,从而确保县和市镇一级政府均具有自治权。同时,通过设立新的机构,赋予学校部分办学自主权,削弱传统地方政府对教育的权力垄断。1986年之后的教育改革立法强调学校特色和向社区开放的同时,赋予中等学校中的国立高中“地方教育公共设施法人”地位。②Menéndez Weidman L K. Policy Trends and Structural Divergence in Educational Governance: The Case of the French National Ministry and US Department of Education[J]. Oxford Review of Education, 2001(1): 75-84.

2. 打破层级藩篱

权力的转移与下放能够有效破解科层障碍,赋予各层级组织部分自主权,一定程度上平衡了不同利益主体间的权力范围。然而,推进权力纵向转移与下放只是学校治理改革的手段,并非改革的目的,其最终旨在通过“赋权”实现“增能”,提升学校教育教学质量与整体效能。芬兰采用去中心化和市场化措施,进行教育分权改革,废除教育部和国家教育委员会对实证当局的管理权力,将课程的决策权由原先的国家普通教育委员会转变为国家教育委员会和学校委员会共同把持。学校管理的各项事务权力均从中央政府下放到地方和学校当中。芬兰的教育权在向地方政府、学校和学校内部各主体转移的过程中还注重发挥各专业主体的能力。③Ohannesson I A, Lindblad S, Simola H. An Inevitable Progress? Educational Restructuring in Finland, Iceland and Sweden at the Turn of the Millennium[J]. Scandinavian Journal of Educational Research, 2002(3): 325-339.英格兰先后对教师专业标准进行了多次修订,自2012年之后开展的教师改革,摒弃了工具理性导向的教师专业发展价值观,开始重视教师角色与主体作用的发挥,赋予教师在改革中的发展动力,激发教师的主体能力,让每一位教师拥有广泛的职责使命,充分考虑教师与其他主体需要与诉求。①Ball S J. The Education Debate[M]. Policy Press, 2017: 217-220.荷兰在其教师教育改革中同样贯彻“市场”理念,不同于欧美其他国家的师资培训是以地方教师教育机构或高等教育机构主导实施,它明确提出将师资培训权力直接赋予中小学校和一线教师,给予他们在师资培训中的主体参与权。中小学校教师有权决定培训的机构、内容与方式,通过自由竞争方式,实现师资培育模式与教师专业成长的完美契合,有效提升学校效能。②Sleegers P, Wesselingh A. Dutch Dilemmas: Decentralisation, School Autonomy and Professionalisation of Teachers[J].Educational Review, 1995, 47(2): 199-207.

(二)监督问责是学校治理的逻辑内核

1. 开展高强度监督问责

在各国分权与放权改革的过程中,联邦政府通过潜在的、隐性的手段与方法来干预地方与学校教育,导致20世纪80年代以来学校教育呈现出新联邦主义,③McLaughlin M W. States and the New Federalism[J]. Harvard Educational Review, 1982, 52(4): 564-583.如美国公立教育呈现出严重的同质化倾向。联邦政府在推进教育改革的过程中,从二战之后的《国防教育法》(National Defense Educational Act)至《不让一个孩子掉队法》(No Child Left Behind)均延续了联邦政府干预公共教育的行为,凸显出教育改革中的政府与市场的双重导向,通过知识输入、人才选拔、评价标准等手段,强化了联邦政府的隐性控制,形成了美国公共教育中的双主导模式。同样,英国在推进教育市场化重建运动过程中,一方面确保学校具有办学自主权,另一方面中央政府不断加强对地方教育当局和学校的干预。1974年英国成立了教育与科学部(Department of Education Science),建立绩效评估机构(Assessment of Performance Unit),逐渐开始对教师教学和学生评价方法进行监督与评审,尝试对教师进行问责。④Abbott I, Rathbone M, Whitehead P. Education Policy[M]. Sage, 2013: 63-65.英国《1988教育法》(The 1988 Education Reform Act)规定了实施国家课程,开展学生水平测试并公布结果,对学校进行督查,鼓励学校间进行竞争。1992年,英国成立了教育标准办公室(Office for Standards in Education)和国家教师培训机构(Teacher Training Agency),进一步削弱了地方政府职能。通过中央政府的资金支持、选择退出地方教育当局监管和鼓励学校公开招生等措施赋予学校自主权,同时加强对学校的督导与问责。此外,加拿大联邦政府在1989年就设置了教育厅长会议(Council of Minsters of Education),实施“学校绩效指标计划”(School Achievement Indicators Program) 和“泛加拿大教育指标计划” (Pan-Canadian Education Indicators Program)。⑤Canadian Education Statistics Council. Education Indicators in Canada: Report of the Pan-Canadian Education Indicators Program 2003[M]. Toronto, Ontario: Canadian Education Statistics Council, 2003: 32.在联邦政府的带领下,安大略省、魁北克省等地区都成立了本地区的教育质量及问责机构。政府一方面以自治之名赋予学校自主办学空间,放松对学校资源使用的过程性控制,另一方面以问责之实强化了产出性监督,实现对学校治理的过程控制。

2. 落实全过程监督问责

欧美部分国家通过制定精细化的评价指标以期实现对学校治理全过程的监督与问责。加拿大安大略省的评价局(Assessment Branch)制定了涵盖教育活动全过程的绩效评价指标。该项评价体系以关键性指标为统领,包括教育活动的背景、输入、过程与结果四个阶段,涉及学校管理人员、教师、学生及家长群体。①Volante L. Educational Quality and Accountability in Ontario: Past, Present, and Future[J]. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, 2007: 58.英国基础教育问责可以分为两类:垂直科层问责(Vertical Hierarchical Accountability)和水平问责(Horizontal Accountability)。前者主要是上级对下级展开的问责,如Ofsted、地方当局对学校,后者是学校内部各治理主体展开的问责,如董事会成员、学生、家长、社区代表等对学校,②West A, Mattei P, Roberts J. Accountability and Sanctions in English Schools[J]. British Journal of Educational Studies, 2011(1):41-62.纵横相连的问责体系能够有效保障监督问责的全面性与深入性。为进一步提高英国学生的学业表现,2016年英国政府开展了以进步8(Progress 8),成就8(Attain 8)、英国文凭学生比例(Ebacc Entry)为核心的学校问责体系,通过精细化的指标测量,为每所学校提供详尽的科学诊断,该问责体系囊括了以学生学业表现为核心的学校办学方方面面的内容。精细化的问责体系虽然能够为学校改进提供明确方向,增强问责的科学性,但这种精密化的监督形式也强化了自上而下的控制。

全球化背景下各国教育发展面临的问题极为相似。政府管理者和政策制定者之间的联系更为密切,在制定教育政策的过程中,借鉴他国改革经验成为趋势。但这会造成不同国家和地区采取的改革措施和教育经验的推广呈现出同质化倾向。以标准化、高风险测验、问责制为特征的新公共管理模式似乎是“万能药”,成为各国推行教育改革的良方,在教育领域积极倡导分权改革,一定程度上激发了学校办学活力,丰富了教育供给,提升了教育服务质量,但一系列改革措施并没有彻底改变政府强势学校弱势、校长强势教师等其他利益相关者弱势的格局,尤其是在学校内部治理过程中,弱势群体的意见得不到充分表达,学校治理仍是由少数管理者主导实施,这种表面的民主治理仍然呈现出集权化的倾向,即一方面学校仍处于上级政府的严格控制之下,并未获得更多的自主权,形式上的分权并不能提高教育质量和效率。③Al-Yaseen W S, Al-Musaileem M Y. Teacher Empowerment as An Important Component of Job Satisfaction: A Comparative Study of Teachers' Perspectives in Al-Farwaniya District, Kuwait[J]. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 2015, 45(6): 863-885.另一方面,学校内部权力集中在少数人手中,校内二次分权共治难以落实。④Skaalvik E M, Skaalvik S. Teacher Self-Efficacy and Perceived Autonomy: Relations with Teacher Engagement, Job Satisfaction, and Emotional Exhaustion[J]. Psychological Reports, 2014, 114(1): 68-77.这也加剧了人们对新型学校治理模式的呼唤与追寻。

(三)协同治理是学校治理的逻辑必然

1. 营造信任的治理氛围

以等级结构和工具主义为取向的权威治理,容易导致学校管理机构臃肿,效率低下,而以市场化和分权改革为工具的竞争性治理,在强调效率的同时也导致协调缺失、功能分散和碎片化管理的产生,容易陷入公共管理困境。协同治理是多个利益相关者参与正式的、民主协商的、以达成共识为目的的集体决策过程,①Ansell C, Gash A. Collaborative Governance in Theory and Practice[J]. Journal of Public Administration Research and Theory,2008, 18(4): 543-571.这种以发展共同愿景与共同规范的整体性思维能够跳出传统的非政府即市场、非公域即私域的二维思考方式,满足学生发展需求和家长教育需要。协同治理的核心特征表现为多主体间的信任与合作。一些国家在推进教育分权改革过程中,逐渐意识到分权治理中的集权问题。为确保学校内部各利益相关者的有效参与,避免学校内部权力集中,扩大学校委员会职责,明确学校委员会各成员角色与义务,部分国家在学校治理中采取了协同治理举措。如英国中小学中设立的学校管理团队(School Management Team)就是旨在学校构建团队合作文化,引导学校从个人领导走向团体管理,培育共享合作的管理团队。②Wallace M. Sharing Leadership of Schools through Teamwork: A Justifiable Risk?[J]. Educational Management &Administration, 2001(2): 153-167.2007年英格兰政府发布了学校治理章程,该章程明确学校治理委员会的规模和成员角色,并对教师、家长、社区和地方当局等利益相关者的责权利进行了规定,有效保障了多主体共同治理。③Balarin M, Brammer S, James C, et al. The School Governance Study[R]. London: Business in the Community, 2008: 18-19.米歇尔·米凯蒂(Michele Micheletti)认为国家要从“大政府”(Big Government)转向“大管理”(Big Governance)。地方政府和学校在承接权力转移过程中既要保留自身的独立性,也要有选择性执行政策。同时,上级政府要充分信任学校各利益相关者,建立信任文化。④Micheletti M. End of Big Government: Is It Happening in the Nordic Countries?[J]. Governance, 2000(2): 265-278.

2. 构建多元共治模式

多主体共同治理是学校治理现代化的关键标志。学校共治要求从传统的集权管理模式向去中心化的信任文化模式转变,充分发挥学校各主体如校长、教师、家长和社区代表在教育改革和学校治理中的作用,为各种社会力量和团体进行参与和沟通提供合法化渠道。芬兰通过设定灵活的国家指导框架,鼓励学校根据国家目标框架制定本校发展方案,允许多主体共同参与学校治理以及国家教育政策的制定,尤其注重发挥教师在国家教育改革和学校治理中的作用。⑤Lavonen J. Governance Decentralisation in Education: Finnish Innovation in Education[J]. Revista De Educación a Distancia(RED), 2017(53): 31-53.美国的同行协助与审查(Peer Assistance and Review)模式则是典型的合作评价模式,它将教师问责的方式从传统的由校长和管理者对教师进行问责与评价走向教师同伴进行合作,旨在通过教师工会与学区管理人员组成的小组来共同实施,小组成员相互平等,从问责走向合作。⑥Information Technologies, Methods, and Techniques of Supply Chain Management[M]. IGI Global, 2012: 55-58.同属欧美文化的澳大利亚在21世纪初启动了“独立公立学校计划”,主张将决策权下放给学校和社区。独立公立学校必须建立“学校董事会”,董事会成员包括家长、社区和教师代表,且家长成员不能低于总人数的三分之一,并规定学校董事会成员来自不同的社会背景和职业背景,从而保证各类利益相关者的意见得以表达,充分发挥各类主体在学校治理中的重要作用。①Gobby B. Enacting the Independent Public Schools Program in Western Australia[J]. Issues in Educational Research, 2013(1):19-34.由此可见,在协同治理模式中,政策制定者、教育改革者、教育实践者以及学校管理者与教师等其他主体之间并不是严格的上下级关系,他们处于一种合作的关系之中,围绕改革项目或治理内容进行民主协商合作共治,建立一种信任合作的协同治理模式。

三、推进我国学校治理现代化的启示

以上述分析为参照,将视线回归到我国学校治理研究与改革中,尤其是随着我国教育改革步入深水区,在推进我国教育治理体系和治理能力现代化的总体目标与要求下,我国学校治理现代化建设需要围绕主体关系、权力向度、治理工具等进一步改革。

(一)在政府与市场之间保持张力

查尔斯·林德布洛姆(C E. Lindblom)指出,政府与市场功能发挥的好坏并不取决于它们的空间大小,而是取决于它们的有效程度。②Lindblom C E. The Market System: What It Is, How It Works, and What to Make of It[M]. Yale University Press, 2002: 335.在市场机制的引领下,推进教育分权改革,落实学校办学自主权,改进与完善学校内部组织结构与组织体系,提高学校的治理效能。但必须意识到,分权并不会必然带来赋能,学校治理需要在政府与市场之间寻求适度平衡,努力实现有效市场与有为政府。这就要求学校治理改革要以公众利益需求与学生发展为根本,以促进教育公平与效率为目标,进而划定政府与市场的价值边界;同时协调不同利益主体的合理诉求,明晰学校治理的适用边界,明确政府与市场主体的领域范围,进一步厘清政府与市场的有效边界。学校治理的核心是权力配置问题,实现学校治理,必然需要转变政府职能,即从单一政府管理走向多元主体共同治理,向学校、社会、家庭进行授权。一方面在推进学校治理市场化进程中,通过放权、分权等形式提高学校办学活力,积极引入社会组织、专业团体参与学校治理,优化学校办学模式,提升学校治理效能,努力实现政府与社会的分权合治;另一方面,要积极发挥政府“元治理”作用,突出政府在教育治理乃至学校治理中的主导作用。我国学校治理并不存在“没有政府的治理”。在学校治理当中,政府理应成为有效的责任政府,以教育资源配置的公平与效率为基础,以公众需求为逻辑起点,在多元主体之间寻求利益协调与整合,维护公共利益,保障教育领域公共利益的最大化。政府与市场作为学校治理的两种逻辑,在我国学校治理中要张弛有度,政府要秉持向社会、市场、学校适度放权、宏观引导的改革理念,在确保发挥教育部门主导作用的同时,应当在政府、市场、社会、学校之间建立起互补与合作关系,充分挖掘各自优势,发挥市场的“有效性”和政府的“有为性”,实现公平而有质量的学校教育。

(二)在集权与分权之间寻求动态均衡

政府部门与学校作为学校治理的两个重要主体和两支重要力量,任何一方在权力配置与安排中失衡,都会陷入纵向体制僵化或横向效能不足的困境。无论何种境况,都将是一种不健康、不稳定的构架。只有将权力的博弈转换为对话与协商,寻求一种或一系列的均衡机制,实现集权与放权的有机协调,进行选择性集权和有限制地放权,甚至超越集权与放权的视角,来构建包容性耦合生态,才能摆脱双向失衡的怪圈。具体在学校治理中,政府和行政部门要逐步下放教育管理权力,一方面由政府部门将权力授予社会,给市场多主体进行赋能,鼓励和推动不同市场主体参与学校治理;另一方面由上级教育行政部门赋予学校办学自主权,允许和鼓励学校自主办学,让学校成为办学权力主体,摆脱对政府的依附,凸显学校主体地位,增强学校办学专业化水平。需要说明的是,在威权主导的行政机制运行下,学校内部治理的效能短期内会得到有效的改进与提高,通过完善的监督问责会确保学校办学目标的实现,这就要求学校内部的集权行为保持在合理的边界与范围即可。然而,在当前的学校治理改革中,还存在学校管理者的权力过度集中等问题,这就迫切需要学校积极推动校内二次分权,避免校长的个人集权,促进学校内部治理结构优化,落实校务委员会在学校治理中的重要作用,推进学校层面的多元民主参与,健全教师、学生、家长参与学校治理的制度,通过寻求集权与放权的均衡机制,促进学校治理效能的提升。集权与分权的关系本质上反映了学校内部治理主体的权力配置情况,在学校权威主义与自由民主两种治理模式之间,既要防范陷入混乱的无序化参与困境,还要避免落入行政主义的管理窠臼。学校治理的最终目的是要激发每一主体的参与意识,在规范学校治理边界的基础上,尊重每一主体的发展诉求与现实需要,各司其职,实现分权治理。

(三)在自治与共治之上实现善治

善治是治理的衡量标准和目标取向,①魏治勋. “善治”视野中的国家治理能力及其现代化[J]. 法学论坛, 2014, 29(2): 32-45.学校善治即好的学校治理。学校治理的突出特征是多元主体相互合作、民主协商、共同治理。通过重构不同治理主体的关系与结构,在兼顾效率与公平并重原则的基础上,实现学校内部权力的分享与转移,充分发挥不同主体角色作用,确保学校内部权力运行从单向运行转变为多方互动的双向过程。自治是共治的前提,共治是自治的指向,在学校内部治理体系建构中,实现从权力分配向责任共担的方向转变,突出多元主体的权责意识,提高治理主体的治理能力。同时,学校共治又并非等同于共同负责,学校作为独立的法人单位,从法律意义上就规定了校长作为学校的独立法人,理应承担相应的法律责任。这就需要优化学校治理机构,完善法人治理,尝试采取“二级法人”单位等办法,严格遵守“决策”“执行”“监督”三者分离原则,落实校务委员会制度,充分发挥教代会、家委会等组织的作用,推动责权利协调一致。校长在学校治理过程中,既要主动承担起学校治理的主要责任,也要积极向其他成员进行授权赋能,鼓励和推动多元主体共同参与,鼓励家长、学生从学校治理的旁观者成长为参与者,实现家校共担育人责任。最终在学校内部应建构一种多元共享、相互制约的权力运作机制,打破学校组织权力的不均衡状态,实现治理权力的有序共享,引领学校治理走向善治。