新疆拜城县克孜尔石窟第99窟调查简报

古丽扎尔·吐尔逊

第99 窟位于克孜尔石窟谷内区峡谷西侧的一处陡崖上,窟口方向为北偏东67°,与第96 窟至第101窟处于同一平面,位于第98窟的北侧,第100窟的南侧,现存窟前建筑遗迹前室、主室、左右甬道和后室(图1)①新疆龟兹石窟研究所:《克孜尔石窟内容总录》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,2000年,第124~126页。。

图1 克孜尔石窟第99窟平面、剖面及主室西壁立面图

1954年,修复主室外塌毁部分并安装木门。70年代,在地坪上抹水泥。

一、洞窟形制及壁画

(一)窟前建筑

第99窟前原有50余米的木栈道,门道下方壁面上仍然可见安装栈道的凿孔,上方壁面插放木椽眼和凹槽也清晰可辨。窟前预留有一米多宽的平台,在平台上凿出地栿槽。原有的地栿应当一端插入壁面的凿孔,另一端向外伸出,然后在上面平铺木板形成栈道的地面。

(二)第99窟

1.洞窟形制

中心柱窟。由前室、主室和后室组成。

(1)前室

平面呈长方形,宽382厘米、进深268厘米、高412厘米,平顶。地坪上残存草泥涂层,两侧壁面涂有草泥。前部地坪比后部低30 厘米。该前室无前壁,正壁中部开门道通向主室,门道宽100 厘米、进深84 厘米、高169 厘米,平顶。门道外口有安装门框的凹槽。门道上部有一条宽大的通壁水平凹槽,约宽50 厘米、深20 厘米,与左右侧壁里端的凿孔相通。门道下方地坪上有预留的门槛。前室两侧壁外端各有一竖凹槽,其中右侧壁的竖凹槽宽25厘米,下半部分进深16厘米、高373 厘米,左侧壁的竖凹槽宽24 厘米,下半部分进深16 厘米、高396 厘米,两条凹槽的上三分之一部分均有更深的内凹。左右侧壁上部各凿一通壁的凹槽。地坪靠外侧还有三条地栿槽,宽度从左到右分别为32 厘米、32 厘米和28厘米(图版伍:2)。

(2)主室

平面呈长方形,面宽326厘米、进深267厘米、高345厘米。正壁宽168厘米、高270厘米,正壁中部开一拱券顶龛,宽82厘米、进深42厘米、高115厘米(图版伍:2)。正壁上方有6个预留的方形椽头,椽头上方设两阶叠涩。正壁的椽头和叠涩高出左、右侧壁的椽头和叠涩,叠涩与顶部之间的壁面向外扩岀。左侧壁上部开两列小拱券顶龛,每列5个,各小龛宽度在34~40厘米之间,进深在16~20厘米之间,高度在41~47厘米之间。下排小龛下沿距地面121厘米,距离叠涩面113厘米(图版伍:4)。右侧壁上部开两列小拱券顶龛,每列5个,各小龛宽度在29~35厘米之间,进深在15~19厘米之间,其中下排靠前壁的第2个和第3个小龛有部分塌毁,最浅处进深仅残存2厘米,高度在43~48厘米之间。下排小龛下沿距地面114厘米,距离叠涩面118厘米(图版伍:3)。左、右侧壁各小龛间隔在12~17厘米之间,左、右侧壁上方各有1排5个预留的方形椽头。窟顶是崖面上雕出六条石枋,承托着后面稍高的一面坡顶(图版伍:14)。前壁门道上方壁面中部开一拱券顶小龛(图版伍:13)。

(3)左右甬道

正壁下方两侧开左、右甬道,甬道为纵券顶,与后室相通。其中,左甬道宽70厘米、进深163厘米、高200 厘米,内侧壁中部开一拱券顶龛,宽78 厘米、进深44 厘米、高87 厘米(图版伍:5)。右甬道宽70厘米、进深165厘米、高204厘米,内侧壁中部开一拱券顶龛,宽70厘米、进深47厘米、高87厘米。两条甬道连接后室,形成供僧徒礼佛的通道(图版伍:6)。

(4)后室

平面呈长方形,宽322 厘米、进深165 厘米、高284 厘米。横券顶,三阶叠涩,上、下为直角,中间为枭混线脚。其中左端壁上方第一阶叠涩宽140厘米,进深28厘米。后室正壁下部有预留的涅槃台,涅槃台表面是不平整的凿面,宽377厘米、进深78厘米、残高76厘米,右侧有部分塌毁。右端壁下方地坪上有预留的像台,部分残失,宽75厘米、进深34厘米、残高25厘米。左端壁下方地坪上有预留的像台,部分残失,宽85厘米、进深34厘米、残高25厘米。后室前壁中上部开龛,佛龛宽70厘米、进深40厘米、高97厘米(图版伍:11、12)。

2.塑像及壁画

(1)前室

残存正壁和左右侧壁,壁画无存。地坪上残存草泥涂层,左右两侧壁面涂有草泥。

(2)主室

主室正壁塑绘结合表现佛传故事“帝释窟说法”。正壁中部龛内现已无塑像。龛内正壁残存头光及身光轮廓,两侧壁和龛顶壁画被烟熏黑。

龛外左侧居中的为乾闼婆,头挽五个发髻,怀抱琵琶,右手挟琴,左臂高举,掌心向上,似是刚拨完琴弦的刹那,这一姿态美妙动人,刻画出了乾闼婆的神情。乾闼婆上方的两身女性天人,一身裸体,另一身着龟兹女装,可能表现的是乾闼婆王妃。下方绘乾闼婆跪拜礼佛(图版伍:10)。龛外右侧居中的为帝释天及其妃子。男性天神双手合十,女性天神双手举胸前,均交脚坐方座上。帝释天头戴髻珠宝冠,头巾后垂,袒上身,结裙,饰璎珞、花绳、臂钏、手镯,一副静心闻法的模样,上方存两身天人,面部被烟熏黑。下方也有一身天人跪拜礼佛,可能为“帝释天”。画面中描绘人物的线条流畅,纤细简洁(图版伍:9)。

龛外上方壁面绘菱格图案,菱格内绘山水、树木、动物和坐禅仙人及本生故事,可识别的本生故事有狮王舍身不失信、猴王智斗水妖、鸽焚身施迷路人和三兽自分长幼。菱格上方绘一列菱格纹和一列平行四边形纹,菱格纹向四周连续展开,采用四方连续形式,颜色以红色氧化后形成的棕黑色。平行四边形纹颜色呈黑色,纹饰主要起分界作用。

本窟左右侧壁的画塑布局相同。右侧壁下部绘两栏因缘佛传,每栏5 铺,壁画大部分脱落。上栏里端残存两幅,第一幅佛身体漫漶,存上举的右手,作说法状,交脚坐于方形台座上。佛右侧绘一老年婆罗门,一青年婆罗门似搀扶着他。第二幅佛身体漫漶,作说法状,交脚坐于方形台座上。上部开两列小龛,每列5个,龛内塑像无存,龛内正壁残存佛头光和背光。侧壁上端枋头间绘莲花图案,莲花为圆莲,莲花的莲心已熏黑,两个圆莲为一组,两侧用宽边的色带间隔,规律排列(图版伍:3)。

主室左侧壁下部绘两栏因缘佛传,每栏5 铺,下方壁画大部分脱落,上方壁画漫漶不清,侧壁因缘佛传上栏仍有部分内容可识别,可识别的有伊罗钵龙王礼佛、弥勒献金衣。从里至外分别描述如下:第一幅,伊罗钵龙王礼佛①此类图像的解读参见Monika Zin,“The Identification of Kizil Painting V”,in:Indo-Asiatische Zeitschrift 15,2011,pp.61~67.。佛身体漫漶,存上举的右手,作说法状,交脚坐于方形台座上,面向左侧的人物说法。佛右侧的听法人物呈四层分布,上起第一层为两身伎乐天人,第二层和第三层各为两身听法比丘,最下层为两身交脚坐、着天人装、顶上有蛇头的听法人物,这两身听法人物脚下伸出一条蓝色的蛇。佛左侧的听法人物为五身听法比丘,呈五层分布,上起第一、二层为一身年轻比丘,第三层为一身老年比丘,第四、五层为一身年轻比丘。

第二幅,弥勒受金衣②此类图像的解读参见井上豪:《キジル石窟仏伝図壁画における女人供養図の主題》,《佛教艺术》2014年,第53~69页。。佛左侧部分身体残毁,仅存身体右半部分,右手上举至胸前,食指与拇指相捻作说法印,面向右侧的人物说法。佛右侧上方为一身双手合十、着半袒右肩袈裟、有头光的佛陀形象的人物。上部开两列小龛,每列5 个,龛内塑像无存,龛内正壁残存佛头光和背光。侧壁上端枋头间绘莲花图案,莲花为圆莲,莲花的莲心已熏黑,两个圆莲为一组,两侧用宽边的色带间隔,规律排列(图版伍:4)。

主室顶部并非龟兹传统的纵券顶,而是仿木构建筑的一面坡顶,即将顶壁做成略向前倾的坡面,再在坡面上凿出6条纵向的椽子。这种主室顶部样式,在克孜尔石窟中仅此一例。顶部泥皮大都脱落,依稀可见残存的菱格和莲花图案,菱格纹线条较宽,可见蓝色的宽边线条,莲花为圆莲,莲花的莲心已熏黑,两个圆莲为一组,两侧用宽边的色带间隔,规律排列。

主室前壁正中下部为连接前室的门道,门道右侧大部塌毁,壁画无存,左侧壁残存2身龟兹供养人。门道上方开一圆拱形小龛,龛内原塑佛坐像无存,龛外壁画被烟熏黑,隐约可见坐佛,坐佛的袈裟部分被烟熏黑,但能看到些许线条痕迹,具圆形身光,袒右袈裟,但坐姿和手姿不明,题材内容不明。

(3)左右甬道

地坪上涂层残失。甬道顶部为纵券顶中脊绘两身立佛,皆作一手托钵,一手持杖,两边券腹绘菱格图案。外侧壁上部绘菱格图案,其下以连续性构图绘佛传故事中树下降生、七步宣言和龙浴太子三组内容彼此相连的画面。从外至里分别描述如下:第一幅,树下诞生。一女立树下,敞开右肋,左手扶一人肩部,一小儿头朝下从女者右肋降生,右下方帝释手持天缯承接,其后立一身双手合十敬礼者,表现摩耶夫人在蓝毗尼园无忧树下生下悉达多太子;第二幅,七步宣言。树下立一有头光和巨大背光的裸体小孩儿,作讲说状,足踏二莲花,其前地上另有五朵莲花,小儿右侧为手执天缯的帝释;第三幅,龙浴太子。中间立一带头光背光的裸体小儿,脚下似一大圆莲,小儿头光背光外云团环绕一圈蛇形龙,小儿左右两侧单腿跪:两身冠上亦绘出云团、露出数条蛇形龙、双手合十的礼佛者,表现太子降生,二龙从地中涌出,在空中吐水沐浴太子身体。内侧壁中部开一圆拱形小龛,龛内原塑佛坐像无存,仅存所绘头背光,题材内容不明。龛外两侧与上方绘菱格图案,龛下方壁画漫漶不清(图版伍:7)。

左甬道券顶绘两身立佛,皆作一手托钵,一手持杖,两边券腹绘菱格图案。左甬道外侧壁上部绘菱格图案,其下以连续性构图,绘出佛传故事中厌欲出家、夜半逾城等内容为彼此相连的画面。从外至里依次描述如下:第一幅,厌欲出家。画面中一人坐于方坐上,以手托腮作沉思状,左上方一裸女仰卧而睡,右下方一女坐地而眠;第二幅,夜半逾城。画面中太子骑马,下方四天王飞滕托蹄,太子后面是马夫车匿。内侧壁中部开一圆拱形小龛,龛内原塑像无存,仅存头光背光,题材内容不明。龛外两侧与上方绘菱格图案,龛外下方壁画漫漶不清(图版伍:8)。

(4)后室

地坪上涂层残失,正壁底部设有长方形涅槃像台,原塑佛涅槃像无存。其上方壁面绘涅槃佛像及举哀弟子与天众。左、右端壁底部设有一条低矮的像台,原塑立像无存。左右端壁各绘一身立佛,右端壁立佛大多都残,左端壁立佛右手托一梯形物,其右下方绘合十礼敬的人物。左右端壁分别表现佛传故事“佛陀留钵”和“佛陀举山”,这是释迦牟尼临近涅槃时的两个事件,属于涅槃题材的一部分①杨波:《龟兹石窟“如来留钵”“佛陀举山”图像研究》,《西域研究》2019年第4期,第115~125页。。顶部横券顶,上绘菱格图案。前壁中部开一圆拱形龛,龛内原塑佛像坐像无存,仅存头光背光。龛外两侧各绘一身菩萨立像,龛外右侧绘一身菩萨立像,龛外左侧绘一身夜叉,疑似本生故事“释迦菩萨超越九劫”②霍旭初:《龟兹石窟“过去佛”研究》,《敦煌研究》2012年第5期,第22~38页。。龛外下方壁画漫漶不清。

二、年代及相关问题

(一)年代

关于克孜尔石窟年代的研究,国外学者主要以格伦威德尔、勒柯克和瓦尔德施密特为代表,(格伦威德尔和勒柯克是实地参加新疆考察者,而瓦尔德施密特没有到过新疆考察,他根据馆藏的新疆壁画和考察队记录报告进行研究)。他们三人对克孜尔石窟年代分期主要是从壁画艺术风格方面进行研究的,所以他们对克孜尔石窟的年代分期的结论就有一定的局限性和片面性③霍旭初:《克孜尔石窟年代研究和碳十四测定数据的应用》,《西域研究》2006年第4期,第43页。。

国内学者对克孜尔石窟年代的研究主要是以阎文儒、宿白和霍旭初为代表。

1.1961年,北京大学的阎文儒教授参加了中国佛教协会与敦煌文物研究所联合组织的新疆石窟调查组,调查后从历史背景和壁画内容、绘画风格进行研究排比,将克孜尔石窟分为四个时期:第一期为2世纪末—3世纪初(东汉后期);第二期为3世纪中—5世纪初(两晋时期);第三期为5世纪初—7 世纪初(南北朝到隋代);第四期为7 世纪初—12 世纪末(唐宋时期)。将第99 窟划分为第三期,年代为南北朝到隋朝④阎文儒:《新疆天山以南的石窟》,《文物》1962年第7~8期。。

2.1979—1981年,北京大学宿白教授率领北京大学历史系考古实习组对克孜尔石窟进行实地考古调查和发掘,运用考古学方法从洞窟形制、洞窟组合与打破关系、洞窟的改建、壁画重绘、壁画题材及艺术风格等几个方面进行综合分析、排比,初步研究了克孜尔石窟的类型和部分洞窟的阶段划分问题,并参照碳十四测定年代的数据将克孜尔石窟年代划分为三个阶段:第一阶段为公元310+80—350+60 年;第二阶段为公元395+65—465+65 年,以迄6 世纪前期;第三阶段为545+75—685+65 年及其以后。宿白教授认为:克孜尔石窟第一、二阶段是克孜尔石窟的繁盛期,最盛时可能在4 世纪后期到5 世纪之间。第三阶段大约在8 世纪初中期,根据洞窟的形制、壁画及组合关系等。宿白先生判定第99 窟属于第二阶段的洞窟,即公元395±65—465±65 年,以迄6世纪前期。

3.1986年,在我国有史以来规模最大的全国性美术全集——《中国美术分类全集》编辑出版工作的推动下,霍旭初教授与新疆龟兹石窟研究所进一步探索新疆石窟的分期问题。他们在前人各种研究成果的基础上,通过对龟兹佛教的历史背景、壁画题材内容、绘画风格、洞窟形制等方面进行综合分析,同时参照碳十四测定的数据,认为克孜尔石窟大体经历了四个时期:初创期、发展期、繁盛期和衰落期。初创期为3 世纪末-4 世纪中;发展期为4 世纪中-5 世纪末;繁盛期为6 世纪-7世纪;衰落期为8 世纪-9 世纪中。他们将克孜尔石窟第99 窟的年代判定为公元6 世纪,即克孜尔石窟发展的繁盛期①霍旭初、王建林:《丹青斑驳千秋壮观—克孜尔石窟壁画艺术及分期概述》,《龟兹佛教文化论集》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1993年,第201~220页。。

克孜尔石窟在龟兹所有的石窟遗址中开凿年代最早,发展时间最长,且洞窟的类型和壁画题材丰富多样,一直是龟兹佛教石窟研究的焦点。克孜尔石窟年代分期也是中外学者长期关注和研究探讨的重要课题。从20 世纪20 年代起,中外学者在各种困难下锲而不舍地探索克孜尔石窟的年代问题,取得了很大的成绩。20 世纪80 年代开始运用碳十四测定手段,在克孜尔石窟年代分期研究上,起到重要作用,使克孜尔石窟的年代研究有了新进展②霍旭初:《克孜尔石窟年代研究和碳十四测定数据的应用》,《西域研究》2006年第4期,第50页。。

石窟的年代研究,主要是从洞窟形制变化、绘画风格演变、题材考证、叠压和打破关系等方面,通过排比对照分析研究,这些方法有不确定性。在这种情况下,目前碳十四同位素含量测定年代方法是克孜尔石窟断代的主要依据之一,根据1989至1990年中国社会科学院考古所进行碳十四测定,同时采集壁画脱落后留下的麦秸作为标本取得数据判定:第99窟的年代为公元411年至637年③霍旭初:《克孜尔石窟年代研究和碳十四测定数据的应用》,《西域研究》2006年第4期,第51页。。

(二)其他相关问题

1.洞窟组合问题

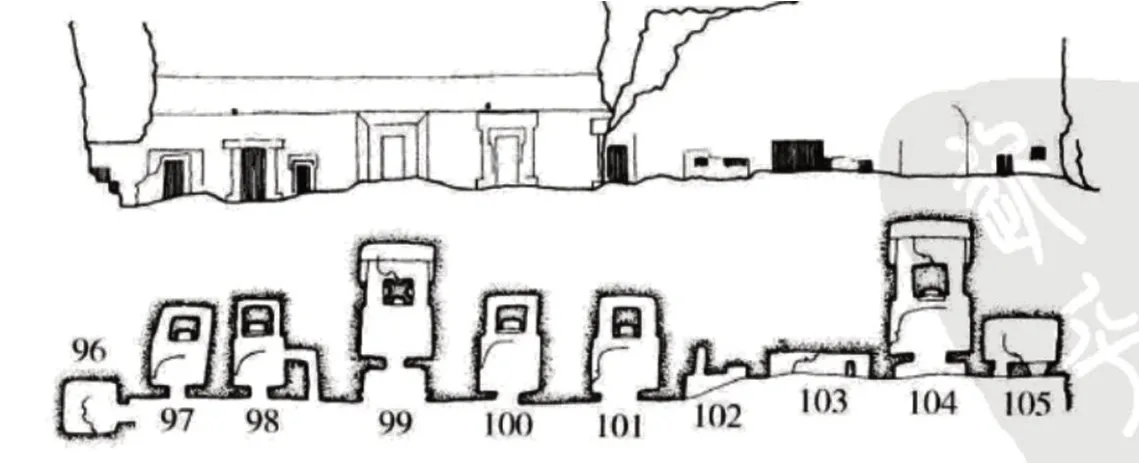

洞窟组合是构成石窟遗址的基本单元,一个“洞窟组合”即是通常位于同一水平高度的一系列毗邻而建的洞窟,通过一些建筑结构如前室或栈道相连接,一般包括不同的洞窟类型。龟兹地区的洞窟通常毗邻而建形成组合,洞窟组合可以为相对年代体系的确立提供丰富的信息。宿白先生在《中国佛教石窟寺遗迹——3 至8 世纪中国佛教考古学》中提到中心柱窟、大像窟、僧房窟和方形窟在某些阶段形成了一个洞窟组合(图2),一座功能完备的石窟寺院就出现了④宿白:《中国佛教石窟寺遗迹——3至8世纪中国佛教考古学》,北京:文物出版社,2010年,第7页。。宿白先生在《克孜尔部分洞窟阶段划分与年代等问题的初步探索》中也提出了不同类型洞窟的组合情况较复杂,如第96-101 窟,组合内容为“多中心柱窟+方形窟”,窟外遗迹表明96 窟为方形窟,第97-101 窟为中心柱窟,在第二阶段内曾连结成一组合形式⑤宿白:《克孜尔部分洞窟阶段划分与年代等问题的初步探索》,《中国石窟·克孜尔石窟》第一卷,北京:文物出版社,1997 年,第10~23页。。第99窟是这组洞窟中的一部分。

图2 克孜尔石窟第96-105窟连续平面、连续外立面示意图

晁华山通过对克孜尔石窟实地调查石窟寺院的组成,找到七组有关联的洞窟。其中提到在谷内区距谷口不远处,于西侧崖壁高处上有一列地坪高度相同的洞窟,即96—101 窟,它们有共同的前廊,其残迹在窟外即可看到。在第101 窟的前下方还残存一段登临这组洞窟的崖壁内梯道,门道向东的第97、98、99、100 和101 窟都是中心柱窟,构成“五佛堂”的洞窟组合。其中第99 窟建筑形制很特殊:主室两侧壁开有许多佛龛,顶部是仿木椽前低坡形,这种顶式在克孜尔是独一无二的,中心柱四壁上各开一龛,后室两端有立像台,该窟还拥有单独的前室,而其他四个洞窟没有,壁画题材也多有不同①晁华山:《克孜尔石窟的洞窟分类与石窟寺院的组成》,《龟兹佛教文化论集》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1993 年,第161~200页。。

魏正中在《区段与组合——龟兹石窟寺院遗址的考古学探索》一书中,首先对洞窟组合和区段这两个概念进行说明,并以此为依据,将克孜尔石窟中的组合现象分为七个区段及两大类八个型,第97-101窟属于第五区段,且由第二类组合构成,第五区段内所有中心柱窟的壁画题材内容十分丰富,几乎可以见到克孜尔石窟所有的壁画题材。而第97-101 窟属于第二类D 型洞窟组合,第二类组合即包括一个或多个中心柱窟,有时附带一个方形窟及一个或多个僧房窟;该组合即由五个中心柱窟组成,组合的形成过程十分复杂。魏正中以区段和类型为基础,将克孜尔石窟中可识别类型的洞窟分为四期。第99 窟属于第四期,公元580-600 年这一时段作为第四期的年代上限②魏正中:《区段与组合—龟兹石窟寺院遗址的考古学探索》,上海:上海古籍出版社,2013年,第25~67、172~177页。。洞窟组合是龟兹石窟寺院研究中最重要的部分之一,组合内的共用栈道,除了连接洞窟之外,还提供了更多的活动空间。一座洞窟的特定组成部分也能发挥不同的功能,这反过来又深化了我们对于整个洞窟的理解。

以中心柱窟为中心的洞窟组合进一步扩大,是克孜尔石窟繁盛期的又一特点③霍旭初、王建林:《丹青斑驳千秋壮观—克孜尔石窟壁画艺术及分期概述》,《龟兹佛教文化论集》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1993年,第201~220页。。由于造窟频繁,洞窟向崖壁高层发展,洞窟主室窟顶结构的多样化在这个时期比较普遍,中心柱窟的主室有抹角叠砌式的斗四顶、圆顶、平棊顶,还有左、右、后壁上端向外雕出列椽,作挑出屋檐等样式,第99窟一改惯用的纵券顶,凿出仿木构建筑的椽子一面坡顶,绘菱格和莲花图案。

2.“最后身”思想

第99 窟与大部分龟兹式中心柱窟不同,即在集中表现释迦牟尼佛“死”的涅槃变相的后室部分,包括左右甬道,又加入树下降生等“生”的画面,将释迦牟尼生与死的内容置于一室,应该是在强调佛的“最后身”思想。如前文所述,第99窟属于中晚期中心柱窟,壁画题材与布局已趋向自由多变,主室正壁主龛内外采用绘塑结合手法描绘佛在摩竭陀国毘陀山石室为天主帝释宣说正法,即借佛与帝释之间往复问答,宣扬小乘有部,其最核心思想主张即除欲见法、涅槃灭尽;主室题材和布局,与大多中心柱窟相比第99窟已有变化,最明显的是像龛增加,塑像增多,采用绘塑结合的手法也相应地增多,内容主要是表现释迦牟尼佛前生行善牺牲、今世游化弘法的圣迹。后室表现佛涅槃的题材减少,除后室后壁还保留涅槃像台和涅槃图像外,其余壁面大多开龛塑佛坐像,中心柱也四面开龛塑坐佛像,壁画也为其他题材所取代。99窟甬道以连续性构图绘出佛传故事中树下降生、七步宣言、龙浴太子、厌欲出家、夜半逾城的画面。中心柱窟后室部分是集中表现释迦牟尼“死”的涅槃变相的特定部位,但99 窟却加入描绘释迦牟尼“生”的画面,将佛的生与死放在一起①丁明夷:《克孜尔第一一〇窟的佛传壁画—克孜尔千佛洞壁画札记之一》,《敦煌研究》1983年第3期,第83~94页。。这些画面组合在佛教石窟寺特定窟室的特定部位,有着特殊的宗教含义,这个含义就是旨在强调释迦牟尼佛的“最后身”。所谓“最后身”,是指菩萨为拯救众生苦难,往生兜率天宫内院,到达即将继承佛位的菩萨住处,然后下生人间,因深感人世苦难与无常,抛弃宫中享乐生活,出家求道,六年修行圆满,行将成佛之身。

关于最后身的思想概念,有关佛经在叙述释迦牟尼初生即周行七步的宣言中便有明确表述:“夫人(摩耶夫人)见彼园(蓝毗尼园)中,有一大树,名曰无忧,花色香鲜,枝叶分布,极为茂盛。即举右手,欲牵摘之,菩萨渐渐从右胁出。于时树下,亦生七宝七茎莲花,大如车轮。菩萨便堕莲花上,无扶持者,自行七步,举其右手而狮子吼:我一切天人之中最尊最胜。无量生死,于今尽矣。此身利益一切人天。”(《过去现在因果经》卷一)②《大正新修大藏经》第3册NO.189[DB/OL],中华电子佛典协会,(CBETA),2020。。

“菩萨母欲产之时,不坐不卧,攀树而立,无苦恼后有。菩萨常法,生已在地,无人扶持而行七步,观察四方,便作是言:此是东方,我是一切众生最上。此是南方,我堪众生之所供养。此是西方,我今决定不受后生。此是北方,我今已出生死大海。”(《根本说一切有部昆奈耶破僧事》卷二)③《大正新修大藏经》第24册NO.1450[DB/OL],中华电子佛典协会,(CBETA),2020。。

从上面摘录的经文中,可看到释迦牟尼初生周行七步时的宣言内容,除宣称他是一切人天中最尊最胜,应受到恭敬与供养这一层外,就是强调他此生是最后身。明确了“最后身”思想。第99窟甬道部分绘出佛传故事中树下诞生、七步宣言、龙浴太子、阿私陀占相、出游四门和厌欲出家画面目的是宣称佛是人天中最尊最胜,强调此生是他在人间最后受生,尽此一生,即可成佛。

三、结 语

第99 窟作为克孜尔石窟中比较特殊的一个洞窟,壁画与布局题材趋向自由多变,强调佛的“最后身”思想观念。该窟像龛增多,窟顶为一面坡在克孜尔石窟中仅此一例。其作为组合洞窟中的核心洞窟,承担了相当重要的功能,并展现了这组洞窟的主要思想和艺术风格。第99窟开凿于公元5-6 世纪,属于克孜尔石窟发展、兴盛期的中心柱窟,本窟主室两侧壁各开二层列龛,中心柱四面开龛,体现了“多佛”思想,这是否与大乘佛教的影响有关,抑或仍处于龟兹部派佛教的框架体系内,需进一步论证。

(注:本文使用照片由同事穆林肯拍摄,谨致谢忱!)