西域石窟佛寺古遗址中的“风神、雷神”形象浅识

——兼议柏孜克里克第40窟新见“风雷神”

李 国

引 言

中外文化的交流,极大丰富了中华文明的内容,传入中原的外来文化不断与中国传统文化碰撞、融合,直至成为中国文化的一部分。壬寅虎年初,笔者随敦煌研究院人文研究部杨富学部长主持的国家社科基金重大项目“敦煌中外关系史料的整理与研究”课题组一行赴楼兰考察。我们沿高僧玄奘西行取经路线,于2月21-22日途经吐鲁番,得挚友陈爱峰副院长盛情诚待,相陪专程考察了吐峪沟石窟、柏孜克里克石窟和胜金口石窟,使我四次来吐鲁番未能达成考察全部石窟夙愿得以实现。在考察至柏孜克里克第40 窟时,与爱峰及同行得见正壁(西壁)火焰状浅龛南侧一幅“风雷神”图。乍一看,此图与敦煌莫高窟北朝第249、285窟西披和初唐第329窟西壁龛顶风、雷神相同,但仔细观察,画风及表现形式迥异。兴趣使然,本想撰个短篇,限于对西域古道丝路石窟佛寺古遗址中的“风神、雷神”概念知之甚少,故而未曾动笔。今得新疆吐鲁番学研究院筹办“吐鲁番学学术研讨会”,幸缘能与业界专家有学习交流之机会,草成《西域风神、雷神形象浅识》短文,立论、认知可能多有偏差谬误。一孔之见,求教于方家。

一、摩醯首罗天形象概略

摩醯首罗天,梵文Mahesvara,又译作摩醯伊湿伐罗、摩醯湿伐罗,意译大自在天。后秦鸠摩罗什译《大智度论》卷二:“摩醯首罗天,秦言大自在,八臂三眼骑白牛。”①《大正藏》第25册,第73页。唐慧琳撰《一切经音义》卷二十一:“摩醯首罗正云摩䤈溼伐罗,言摩醯者,此云大也;溼伐罗者,自在也。谓此大王于大千界中得自在故。”②《大正藏》第54册,第440页。

佛教自印度向东传播,在丝绸之路沿线大量的佛教石窟古寺遗址中保存下了丰富的摩醯首罗天形象。西域是佛教东传的重要站点,在新疆历史上,佛教曾一度繁荣。

1.新疆地区的摩醯首罗天形象

拜城克孜尔第189 窟、第198 窟说法图像中,摩醯首罗天三头六臂,坐于卧牛之上,身边是乌摩;在第224窟,亦有与之类似的形象。

吐鲁番地区,勒柯克在柏孜克里克第20窟(格伦威德尔编号第9窟)北端的寺庙(现已无存)发现了一幅残存的壁画,其中有三头六臂坐于卧牛之上的摩醯首罗天。格伦威德尔也提到在柏孜克里克窟群前小寺中有一幅壁画与此极为类似③Grünwedel Albert,Alt-Kutscha:vol.1,Otto Elsner Verlagsgesellschaft M.B.H,1920.。第20窟中间窟室后壁“大悲变相”中有一尊坐于牛背上的摩醯首罗天。此外,勒柯克还记述第21 窟:“西墙很窄,有一个小窗户和一个很窄的门与其后部的空房间相通。靠墙有个底座,上边有一头泥塑的不高的牛,浅灰色,从前可能驮着夜摩天或湿婆。”④[德]勒柯克著,赵崇民译:《高昌吐鲁番古代艺术珍品》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1998年,第37页。柏孜克里克第17窟中的摩醯首罗天其脸部虽然残缺,但是看起来比较圆润,其所穿鞋子在柏孜克里克石窟中比较常见,具有高昌回鹘时期的艺术色彩。第39窟左壁亦绘有坐于牛背上的摩醯首罗天像。

此外,勒柯克还在吐鲁番木头沟发现一件千手千眼观世音像的绢画残片中有摩醯首罗天形象。科洛特阔夫在吐鲁番也获得了一幅高昌回鹘时期的千手千眼观世音菩萨图,吉娅阔诺娃、鲁多娃等将其定为公元11-12 世纪,此幅明显带有唐代风格的绢画,在菩萨的右下方亦绘有摩醯首罗天及乌摩形象⑤[俄]吉娅科诺娃H.B、鲁多娃M.Л 文,张惠明译:《科洛特阔夫,H.H.收集的千手观音像绢画——兼谈公元9-11世纪吐鲁番高昌回鹘宗教的混杂问题》,《敦煌研究》1994年第4期,第64~69页。。

20世纪初,斯坦因在新疆和田丹丹乌里克佛教遗址发掘出大量珍贵文物,其中包括七、八世纪的木板画,如D.Ⅶ.6 上就描绘有三头、三眼、多臂、坐于白牛之上的摩醯首罗天形象。特林克勒(Trinkler)在巴拉瓦斯特佛寺遗址中发现一幅壁画,有学者根据“巴拉瓦斯特佛寺的地神”线描图①彭杰:《库车克孜尔尕哈石窟壁画中的地神》,《西域研究》2007年第3期,第66页。,判定佛像右下方为摩醯首罗天②吕德廷:《摩醯首罗天形象在中国的演变》,兰州大学硕士研究生学位论文,2011年,第2页。。

21世纪以来,中国社会科学院考古研究所新疆队对和田地区策勒县达玛沟托普鲁克墩2号佛寺进行发掘。2号佛寺门厅南北各有一造像台座,北侧台座有两小台,东侧是椭圆形台,西侧是泥塑卧牛,头已毁,卧牛身上残留两足,应是护法所踏之牛,“从残留痕迹看,牛为白色,足为青色。在佛教中摩醯首罗天乘坐一条大白牛,皮肤浅青肉色,他是护世八方天和十二天之一,守护在东北方。这个像座所在位置正好是佛寺的东北角,根据这些特征,牛背上的造像可能是大自在天(摩醯首罗)。”③中国社会科学院考古研究所新疆队:《新疆和田地区策勒县达玛沟佛寺遗址发掘报告》,《考古学报》2004年第4期,第500~518页。

2.敦煌地区的摩醯首罗天形象

莫高窟西魏第285窟西壁正龛北侧绘有摩醯首罗天,三头六臂坐于卧牛之上(图1)。在第152窟主室中心佛坛北屏背面北侧下方,亦存有回鹘时期绘制的一身三头六臂坐于卧牛之上的摩醯首罗天(图2)。莫高窟第148 窟有一幅千手千眼观音经变,画面左上角根据榜题可知为“伊舍那”。据丁福保《佛学大词典》辞条:“伊舍那,又作伊邪那,伊赊那。居于欲界第六天之天神名。胎藏界曼陀罗位于外金刚院之上首。十二天供仪轨曰:‘伊舍那天,旧云摩醯首罗天,亦言大自在天也。”故此,伊舍那即摩醯首罗天的异名。

图1 摩醯首罗天莫高窟第285窟西壁

图2 摩醯首罗天莫高窟第152窟中心佛坛北屏背面

在敦煌藏经洞出土的艺术品中,也有摩醯首罗天的形象④张元林:《敦煌、和阗所见摩醯首罗天图像及相关问题》,《敦煌研究》2013年第6期,第1~12页。。如S.P.35《千手千眼观世音菩萨图》、MG.17659《太平兴国六年(981)绘千手千眼观音》和E0.1232《千手千眼观音菩萨》中均有坐在牛背上的摩醯首罗天。P.3352《千手千眼观音壁画榜题稿》中有大自在天和摩醯首罗天。

《法华经·普门品》记载,观音菩萨示现诸种变化身,大自在天身是其中之一。敦煌遗书S.5642《妙法莲华经观世音菩萨普门品附观世音菩萨显圣图》、S.6983《妙法莲华经观音显圣图》、P.4513+P.2010《观音经》中描绘有大自在天的图像,图像下榜题曰:“应以大自在天身得度者,即现大自在天身而为说法”。莫高窟第45窟、303窟、420窟等洞窟中也绘有大自在天身。

3.山西、四川、重庆、北京等地的摩醯首罗天形象

在山西云冈第8 窟拱门东侧,即雕刻有三头八臂,坐于卧牛之上摩醯首罗天形象。类似形象还见于云冈第12窟窟顶。在第10窟后室门楣上方东侧,亦雕刻有三头四臂的摩醯首罗天,但此雕像身下未见有牛刻像。

此外,四川、重庆、北京等地也不乏摩醯首罗天图像者。如重庆大足圣水寺第3号为千手观音像龛,左右及内侧壁分三层浮雕摩醯首罗天与鸠摩罗天、菩萨、天王等像。摩醯首罗天位于龛的左上方,一头四臂,骑牛,牛站于云端。北山佛湾第9 号窟始凿于晚唐,正壁主尊为四十手观音菩萨像,右(北)壁上层内侧为五佛,外侧风伯手持风袋,足下彩云。摩醯首罗天位于右壁中层,“三头六臂,骑在一牛之上,神左上手举火矩,右上手举镜,中间双手在胸前合十,左下手握金刚圈,右下手牵牛缰绳,牛足下有彩云拥护”。①四川省社会科学院、大足县政协、大足县文物保管所、大足石刻石刻研究学会编:《大足石刻内容总录》,四川省社会科学院出版社,1985年,第6页。四川新津观音寺毗卢殿佛龛背后壁绘“香山全堂”佛教故事画、菩萨和二十四诸天,摩醯首罗天居右侧第六位。北京首都博物馆藏有明代《摩醯首罗尊天像》,还有山西博物院藏右玉县宝宁寺明代绢本“右第十一随其所求令得成就大功德天特尊之主居色顶天摩醯首罗众”水陆画。

明清时期,许多寺庙的大殿中置诸天像,有二十天或二十四天,形制或塑或画。摩醯首罗天即是诸天之一,常见于大殿中。如北京法海寺大雄宝殿壁画有摩醯首罗天、山西五台山金阁寺内观音殿、南山寺毗卢殿、罗睺寺后殿等均绘有诸天形象。

由此来看,摩醯首罗天形象自佛经典籍载记,壁绘泥塑石刻以及板材、绢麻纸布所画材质丰富,流传地域广泛,一直没有间断。

4.石窟佛寺摩醯首罗天形象研究

较早研究敦煌画的日本学者松本荣一在他1937年出版的《燉煌畵の研究》中认为,莫高窟285窟西壁主龛左侧三头六臂坐牛的形象为摩醯首罗天②[日]松本荣一著:《燉煌畵の研究·图像篇》,东方文化学院东京研究所刊,1937年,第732~736页。,这一定名被后来学术界所接受。贺世哲在考释第285窟西壁图像时亦认为坐于牛背上的神灵为摩醯首罗天。同时他还论述了摩醯首罗天与湿婆神的传承关系③贺世哲:《敦煌莫高窟第285 窟西壁内容考释》,《1987 年敦煌石窟研究国际讨论会文集·石窟考古编》,辽宁美术出版社,1990年,第350~382页。。张元林对摩醯首罗天图像的艺术特征、源流及其中西宗教图像学中具有的意义作了进一步探讨。认为摩醯首罗天图像既不是直接源自印度教的湿婆,也不是祆教风神(Veshparkar)的简单翻版,而是在祆教风神的图像中揉进了很可能是印度教风神的形象,是集两种不同文明对同一种信仰观念不同诠释于一身的艺术形象。摩醯首罗天形象揉合了印度、中亚、印度教、祅教、佛教中有关摩醯首罗天形象④张元林:《观念与图像的交融——莫高窟285窟摩醯首罗天图像研究》,《敦煌学辑刊》2007年第4期,第251~256页。。可见,虽然285窟摩醯首罗天是以佛教护法神的角色出现的,但本窟艺术内容的设计者或画工显然非常熟悉它在袄教中的风神角色,并且很可能为了更明确它的这一功能,又在其头冠中加上了为人们所熟知的印度教或佛教中的风神。张氏其后又认为这一设计者或画工同时熟知袄教、印度教和印度佛教中用来表达相同观念的不同艺术形象,其很可能就来自于粟特地区①Zhang Yuanlin,“Dialogue Among the Civilizations:the Origin of the Three Guardian Deities’Images in Cave 285, Mogao Grottoes”,The Silk Road,Vol.6,No.2,(winter/Spring)2009,PP.33~48.,这身摩醯首罗天独特的图像表达方式的来源很可能是袄教风神Wyšprkr(韦什帕克)②张元林:《风从西方来——关于莫高窟第249窟、第285窟风神图像的再思考》,《设计东方学的观念和轮廓》,中国美术学院出版社,2017年,第77~95页。。

二、西域佛教石窟中的“风神”、“雷神”形象

莫高窟第249 窟西披壁绘形体高大,两臂上举手托日月的怪人形象。段文杰认为是“足立大海,水不过膝”、“身过须弥”的阿修罗,两侧风神、雷神、礔电、乌获、雨师、飞天、朱雀、迦楼罗等(图3)。法国学者Lucette Boulnois指出,敦煌6世纪的某些壁画(如在第249和第285窟)向我们揭示了自然因素(击鼓的雷神、有装满风的风袋的风神,挥动着一种长矛的雷神),从中辨认出了《山海经》中的某些奇怪神灵③[法]露丝特·布林努瓦著,耿昇译:《沙州、地图和鬼魅》,《1987 年敦煌石窟研究国际讨论会文集·石窟考古编》,辽宁美术出版社,1990年,第534~556页。。249 窟西披巨人左右所绘风神和雷神,在中国传统中原用以表达天界,在注入佛教含义后则表达佛教天界。

风神、雷神在佛教石窟中出现,不可能与佛教没有关系。佛教传入中原后,在继承外来佛教艺术的基础上,融入了汉魏以来中国传统的神仙思想和表现技法,形成了一种新的风格,充分显示出佛教和佛教艺术不断中国化的特色。而风神、雷神形象大量出现在丝绸之路沿线石窟佛寺古遗址各个时期佛教题材的绘画中,是中原文化与佛教文化的融合,此时的风雨雷电诸神不再是“自然神”,已然成为佛教的“护法神”了。

1.东西风吹西域文明之花盛开

在丝路沿线佛教石窟中,关于风神形象内容的图像极为丰富。阿富汗巴米扬石窟第155窟天井壁画中太阳神图像两侧上角各绘有一身双手执风巾的风神形象④[日]樋口隆康编:《バーミヤーン京都大学中央アジア学術調査報告》第1-4卷,京都:同朋舍,1983-1984年。。4-7 世纪,以新疆克孜尔石窟为主体的龟兹石窟窟顶天相图中,亦绘有大量手执风巾或风囊类似风神的图像(图4)。如克孜尔第38 窟、第17 窟、第8 窟、新1 窟,克孜尔尕哈第11 窟、第46 窟,森木塞姆第1 窟、第11 窟、第20窟、第24窟、第26窟、第30窟,以及库木吐拉第46窟,托乎拉克艾肯第15窟等窟顶天井壁画中均可见到①周龙勤主编:《中国新疆壁画艺术》第1-5卷,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,2009年。。

图4 克孜尔石窟第38窟主室券顶中脊天相图-风神

在被推断为公元前2 世纪末至公元前1 世纪中叶建造的希腊雕刻“风之塔”(Tower of the Winds)八方,刻有8 个风神浮雕,大约同一时期的罗马皇帝甲胄上也雕刻有风神的样子,这些都是通过身披裹斗篷的风神所持飘带或长巾来表现刮风样子的。

风神作为中国上古神话中一个重要的神灵,其名称、外形与职能在古籍中的记载比较复杂多变。我国古代对风神的崇拜起源较早,风神有“飞廉”、“风伯”、“箕伯”、“风师”等多种称谓。屈原在《离骚》中写道:“前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属。”西晋尚书郎晋灼注释“飞廉”道:“鹿身,头如雀,有角而蛇尾豹文。”由此可见,当时的风神形象应是动物的混合体。《周礼·春官·大宗伯》篇称,“以槱燎祀司中、司命、飌师、雨师。”郑玄注:“风师,箕也”,意思是“月离于箕,风扬沙,故知风师其也。”东汉蔡邕《独断》则称,“风伯神,箕星也。其象在天,能兴风”。箕星是二十八宿中东方七宿之一,此当以星宿为风神。

关于“风神”,学界研究成果丰硕。日本学者田边胜美首先注意到了公元2世纪古印度贵霜王朝迦腻色迦一世时期铜币背面具有希腊人面像奔跑着的风神形象,他指出,第249窟“手执风巾”图像特征与贵霜钱币背面的风神图像间有相似性,这种有翅膀的风神可看作和琐罗亚斯德教的风神同为一神,在迦腻色迦铜币上面把这个神的名字刻印为“OADO”②Katsumi Tanabe, The Kushan Representation of ANEMOS/OADO and its Relevance to the Central Asian and Far Eastern Wind Gods,silk Road Art and archaeology,Vol.Ⅰ,1990,pp51-80.[日]田边胜美《丝绸之路·钱币美术展目录》,古代东方博物馆,1992年。。吉村怜先生把249窟西披这种形象的风神理解为“西方神在中国的变形”。佐佐木律子对285窟西壁内容作了较为详尽的解释和论述,她将摩醯首罗天头冠中的人物形象识读为风神,并举出了克孜尔石窟第38 窟窟顶的风神形象③[日]佐々木律子:《莫高窟第285窟西壁内容解釈试论》,《艺术史》第142册,1997年,第121~138页。。张元林长期致力于中西文化交流及文化对比的研究,通过对巴米扬、龟兹和敦煌石窟中的“执风巾”风神图像的对比,结合丝绸之路沿线其它地区同类图像的研究,进一步对风神图像的来源和传播路径做了深层次的探讨,认为“执风巾”风神图像特征最早源自希腊①关于风神形象,在犍陀罗雕刻中、在阿富汗贝格拉姆窖藏的希腊化时期的玻璃杯上、在贵霜钱币的背面、在环地中海地区均发现有双手执风巾的风神形象。最早出土于希腊波拉旺(Brawron)遗址的一枚印章上的希腊风神,表现的是风神扇动着一双翅膀,张开双臂奔跑的姿势,左膝几乎触地,一条蛇绕着他的腿。希腊雅典被称为“风之塔”的八个面外墙面上,至今保存着八身披裹斗篷的风神浮雕像。张元林先生认为这种斗篷后来逐渐演化成了风神手中的风巾。在罗马保存的制作于公元前13年的奥古斯都和平祭坛上的“风与海洋女神”浮雕就形象地展现出了这一演化过程。,亦可能是亚历山大东征及其后的亚洲腹地“希腊化”的产物,并经中国新疆地区传到了敦煌,再达中国内地,进而传到了日本列岛;而像莫高窟第285窟的摩醯首罗天图集“执风巾”与“骑公牛、执三叉戟”两种特征于一体的图像,则反映出古希腊文化、波斯文化、印度文化,甚至于巴比伦文化在欧亚大陆间漫长的、渐进式的影响②张元林:《关于巴米扬、龟兹和敦煌石窟中的“执风巾”风神图像》,《2017“从巴米扬到敦煌”丝绸之路文化艺术研究班》讲义资料,2017年,第42~48页。。

在莫高窟第152窟主室中心佛坛北屏背面北侧下方,也有一身回鹘时期绘制的三头六臂坐于卧牛之上的摩醯首罗天③敦煌文物研究所整理:《敦煌莫高窟内容总录》,北京:文物出版社,1982年,第51页。敦煌研究院编《敦煌石窟内容总录》,文物出版社,1996年,第59页。。在摩醯首罗天头冠中,亦绘有“执风巾”的风神形象。画面上风神高鼻深目,招风大耳,躯体丰腴,胸部双乳高隆,女性特征明显。双手分别执着一条圆弧状的风巾的两端(图5)。

图5 “执风巾”风神莫高窟第152窟中心佛坛北屏背面摩醯首罗天头冠

敦煌莫高窟西魏第249窟的风神,位于西披阿修罗神像左侧,画面呈兽面(虎面?)、人身、兽足(爪?)、两肩生翼,其本身不是以人类的形象出现,而是以“畏兽”的形象出现的,它双手紧握一个向上飘起的长巾状风袋,作奔驰状。在中国传世文献中很难找到与该形象特征完全相符的文字资料。在风神弯曲左腿下方,还绘有一身用“嘴巴吹风”的风神④关于用“嘴巴吹风”的形象,杨雄编著的《敦煌石窟艺术·莫高窟第249 窟(附第431 窟)》图版93 说明将此识读为雨师。张元林则将此形象定名为“口中吹风型”风神。笔者赞同张元林先生的定名。。第285 窟、152 窟摩醯首罗天头冠中双手“执风巾”风神不以独立的神格形象出现,而是依附于其它神灵上。隋代第420 窟主室窟顶西披法华经变中彩绘有“双翼畏兽型”风神,初唐第329 窟西壁斜顶敞口龛内绘“肩生双翼”风神。而最具特色的是敦煌石窟群中《劳度叉斗圣变》中所绘头饰光圈,身披铠甲,胡跪于地,瞪眼怒目,似力士形象手持风囊的风神。

在张议潮家族统治时期,莫高窟的《劳度叉斗圣变》是最富有时代特色的。敦煌晚唐的《劳度叉斗圣变》现存3 铺,绘于莫高窟第9、85、196 窟。85 窟残损较为严重,第9 窟和196 窟的两幅保存完好。这种经变画是以《贤愚经》第十卷中的《须达起精舍品》为主要依据绘制而成的。在藏经洞出土文献中,曾有一件《降魔变文》,它被分裂成数段,分藏于英、法、俄及私家①《降魔变文》的原卷真迹资料,今所知见者有S.5511、胡适藏卷、S.4398、罗振玉藏卷、P.4615、P.4524、俄罗斯藏卷,以及天津周氏、郑振铎、傅斯年藏卷。。这件变文是根据《须达起精舍品》演绎而成,有趣的是,它的故事情节和壁绘《劳度叉斗圣变》基本上是相同的,我们由此可以了解到佛经、变文、经变画之间的密切关系。在曹氏画院的影响下,五代、宋的《劳度叉斗圣变》基本上沿袭晚唐。除一些洞窟布局略有变化,细节有所增删或调换位置外,主要人物和情节大都出自一个范本。

据我们实地调查,《劳度叉斗圣变》在敦煌石窟群中现存20铺,其中莫高窟15铺、榆林窟3铺、西千佛洞1铺、五个庙石窟1铺;若按时代则可划分为北周1铺、隋代1铺、初唐2铺、晚唐3铺、五代9 铺、宋代3 铺、西夏1 铺。莫高窟隋代第292 窟②据《敦煌石窟内容总录》叙载:第292 窟始凿于隋代,盛唐、五代、西夏、清重修,前室“西壁门上愿文题榜一方,两侧画趺坐佛各二身;门南塑金刚力士一身,五代画千手眼观音一铺,底层隋画故事画;门北塑金刚力士一身,五代画已残,底层隋代画故事画。”本院考古研究所赵燕林副所长在调查石窟时发现该窟前室西壁门南、北两侧底层所绘“隋代画故事画”为《劳度叉斗圣变》。如是,敦煌石窟新增隋代《劳度叉斗圣变》图一铺。,晚唐第9、85、196 窟,五代第98、146 窟,宋代第55、454 窟以及榆林窟五代第32 窟《劳度叉斗圣变》全图对称布局,左右对坐斗法的舍利弗和劳度叉,壁面布置各种斗法情节。在舍利弗与劳度叉两侧,几乎对称绘有手持风囊的风神和地神。画面居左舍利弗后侧下方的“佛家风神”榜书有“風神瞋怒放風吹勞度叉時”、“待舍利弗放風神耒會時”等,风神形象极具特色(图6)。敦煌《降魔变文》载曰:“舍利弗忽于众里化出风神,叉手向前,……解袋即吹。”而居右劳度叉后侧下方的“外道风神”则榜书有“外道置風袋盡無風氣奰時”、“外道風神解袋放風風道却遂不行時”类题记(图7)。再有一个非常有意思,也是需要倍加关注的问题,就是在《劳度叉斗圣变》绘风神侧后方多有地神出现,地神亦手持风囊。“坚牢地神”是南阎浮提主地之神,地神为女性(图8)。从莫高窟第85 窟、98 窟榜书“地神涌出助风神吹外道时”等题记来看,《劳度叉斗圣变》中地神有司助风神之职责。

图6 持风囊“佛家风神”莫高窟第454窟西壁

图7 持风囊“外道风神”莫高窟第146窟西壁

图8 “持风囊”风神、地神莫高窟第9窟南壁

2.擂响乾坤鼓动丝路大地山川

敦煌莫高窟西魏第249、285窟窟顶西披均绘有击鼓的雷神(图9),初唐第323 窟主室北壁、第329窟西壁龛顶亦画雷神(图10),在五代第61窟西壁五台山图中,也不泛“雷雹云中现”的雷神图像(图11)。藏经洞所出唐代绢本《佛传图》中,也有雷公旋转连鼓的图像①牛龙菲:《雷公、电母考》,《中国文化研究集刊》第3集,上海:复旦大学出版社,1986年,第231~249页。。雷公是司雷之神,属阳,故称公,又称雷师、雷神。电母是司掌闪电之神,属阴,故称母,又称金光圣母、闪电娘娘。雷电崇拜,起自上古。战国屈原《楚辞·远游》篇有句称“左雨师使经待兮,右雷公而为卫”;《离骚》中亦云:“鸾皇为余先戒兮,雷师告余以未具。吾令丰隆乘云兮,求宓妃之所在。”《山海经》中有多处关于雷神的记载,称雷神是“龙身而人头,鼓其腹”,当是兽形。徐州汉画像石艺术馆收藏有一组石刻藻井,上面可见雷神造型,与之对称的另一块应该是风神。虽然这组藻井并未标注其出处和年代,但从雕刻工艺和藻井的使用年代上推测,上限应在东汉。汉代王充《论衡·雷虚篇》中所记述的雷神,“图画之工,图雷之状,累累如连鼓之形。又图一人,若力士之容,谓之雷公,使之左手引连鼓,右手推椎,若击之状。其意以为雷声隆隆者,连鼓相扣击之音也;其魄然若敝裂者,椎所击之声也;其杀人也,引连鼓相椎,并击之矣。”②(东汉)王充著:《论衡》,上海:上海人民出版社,1974年,第100页。雷公当是人形。莫高窟西魏第249窟雷神,虎头,人身,双肩生翼,四肢张开击鼓,腾空怒吼旋转,四围画一圈连鼓,使人感到隆隆之声不绝于耳。而初唐第323窟主室北壁佛教史迹画释迦浣衣池与晒衣石画面所绘雷神像,与《论衡·雷虚篇》中所记述的“图画之工,图雷之状,累累如连鼓之形;又图一人,若力士之容,谓之雷公,使之左手引连鼓,右手推椎,若击之状”的形象完全符合。恰如史苇湘在《敦煌佛教艺术产生的历史依据》中所认知的那样,能深深感到佛、道与中原传统文化和本土世俗文化在敦煌石窟里进行的“交得”③史苇湘:《敦煌佛教艺术产生的历史依据》,《敦煌研究》(试刊第1期),第129~151页。。

图9-1 雷神莫高窟第285窟窟顶西披

图9-2 雷神(局部)莫高窟第285

图10 风神、雷神莫高窟第329窟西壁龛顶

图11 雷神莫高窟第61窟西壁

雷神不仅出现在敦煌莫高窟壁画中,还出现在湖北武昌三官殿南朝梁普通元年(520)铭文砖室墓出土的画像砖上,山西和河北北朝皇室贵族的大墓中。其最具代表的是山西忻州九原岗北朝墓葬壁画。从墓葬的形制看,规格仅次于河北磁县湾漳北朝壁画墓,墓主人应该是北齐高氏集团的核心人物。北齐东安王娄睿墓室壁画上也绘有此类造型的雷神,虽然壁画残缺了一部分,但剩余部分仍然能看清楚雷神赤唇环眼,面如猕猴,袒腹跣足,红襦白裤皆不掩肘膝。筋肌暴突,剽悍勇猛。肘下长毛游曳。膝后翎羽飞扬。手脚持铁锤,敲击环绕连鼓(图12)。此类画法,在敦煌莫高窟壁画中即有相似的图像(图13)。美国学者卜苏珊指出,莫高窟249窟西披壁画可能绘于6世纪初,上面的怪物被设计成特定的雷暴神。印度主题和中国主题相混合是这一时期敦煌洞窟的典型现象,但在249 窟北披和南披上占约绝对优势的却是中国的、非佛教的诸神。对于西方人来讲,249窟的神灵出巡图在怪物肖像方面和每一个特定雷暴神的身份一样,具有同等的重要性①Bush, Susan.“Thunder monsters and wind spirits in early sixth century China and the epitaph tablet of Lady Yuan,”Boston Museum Bulletin 367(1967):24-55.中文见张元林译《中国六世纪初的和元氏墓志上的雷公、风神图》,《敦煌研究》1991年第3期,第41~51页。。日本学者东山健吾就莫高窟第249窟西壁风神、雷神的问题作了一些探讨,认为敦煌壁画中的风神与雷神都是源自汉画的传统,但敦煌石窟的复杂性还在于保持着中国传统的同时又接受了来自西方的影响。佛教在印度产生后,从原有的婆罗门教那里继承了很多东西;在印度的婆罗门教中,帝释天曾化身为雷神,这个传说对佛教不能说没有影响,佛教中表现的雷神,当与帝释天有关①[日]东山健吾:《风神、雷神——东西交流的一例》,《2000年敦煌学国际学术讨论会论文提要集》,敦煌研究院编印,2000年,第42页。。

图12 雷神娄睿墓室东壁

图13-1 雷神莫高窟第249窟西披

图13-2 雷神莫高窟第323窟主室北壁

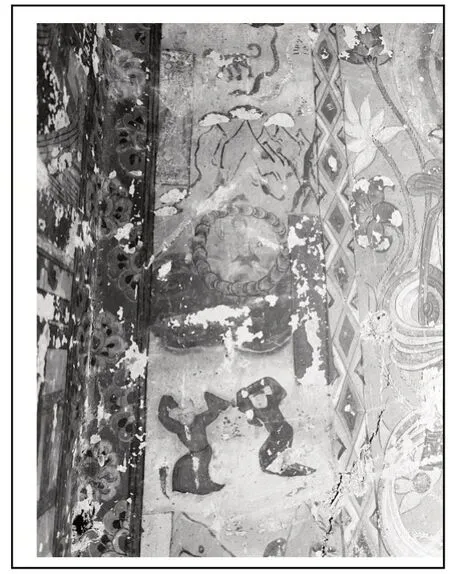

3.观音慈悲救度一切有缘众生

《观世音菩萨普门品》以石窟造像、绘画、版刻等形式在民间广为流传。在印度奥兰加巴德(Aurangabad)、阿健陀(Ajanta)、艾罗拉(Ellora Caves)以及巴达米(Badami)等石窟中均有发现,而在我国石窟寺雕刻绘塑和壁画以及帛绢纸画中亦保存有大量依据《普门品》或《观音经》绘制的经变画。《妙法华经·观世音菩萨普门品》云:“云雷鼓掣电,降雹澍大雨。念彼观音力,应時得消散”。②《大正藏》第九册,第58页。观音菩萨,因《妙法莲华经》的流传而深入人心,北凉时《观世音菩萨普门品》从《法华经》中分离,成为《观音经》。吐鲁番雅尔湖第4窟为双层壁画,其外层为高昌回鹘时期绘制③柳洪亮:《雅尔湖千佛洞考察随笔》,《敦煌研究》1988年第4期,第45~50页。,内层壁画由于被遮盖,内容尚难断定。但据学者研究,石窟开凿年代与绘制壁画当在北凉残部沮渠安周占据交河之时④阎文儒:《新疆天山以南的石窟》,《文物》1962 年第7、8 期,第58~59 页。汤士华、陈玉珍:《雅尔湖石窟4 号窟千佛图像研究》,《吐鲁番学研究:第三届吐鲁番学暨欧亚游牧民族的起源与迁徙国际学术研讨会》,上海:上海古籍出版社,2010 年,第902~912页。。后室西壁主尊为观音,上部绘“龙王礼佛图”,下部前端绘雷公与霹电⑤吐鲁番地区文物局、吐鲁番学研究院:《雅尔湖石窟调查简报》,《吐鲁番学研究》2015年第1期,第1~13页。(图14)。陈世良先生研究认为,“4号窟回鹘风格的壁画,特别是千佛的榜题佛名,均来源于中原的汉文佛经。雷公、霹电纯系中原民间的神众”。⑥陈世良:《雅尔湖石窟调查报告》,《交河故城保护与研究》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1995年,第286~292页。

图14-1 雷公吐鲁番雅尔湖第4窟西壁

图14-2 雷公(线描图)吐鲁番雅尔湖第4窟

无独有偶,在敦煌莫高窟盛唐第45 窟观音经变中亦绘有云雷鼓掣电图,且图像清晰、榜题完整(图15);敦煌藏经洞出土唐代绢画《灵鹫山释迦说法图》中也不乏类似的图像(图16)。在莫高窟中唐第112窟主室东壁门北、晚唐第128窟主室东壁门南观音经变中也有云雷鼓掣电图,彩绘连鼓一圈周围浓云电闪,下方行人高举双臂做遮挡状,惊恐狂奔(图17)。更为有趣的是在藏经洞出土唐代绢画《佛传图》中亦有相近似的画面(图18)。

图15 “云雷鼓掣电”莫高窟第45窟南壁

图16 “云雷鼓掣电”敦煌藏经洞出土唐代绢画《灵鹫山释迦说法图》

图17 “云雷鼓掣电”莫高窟第112窟东壁

图18 “云雷鼓掣电”敦煌藏经洞出土唐代绢画《佛传图》

众所周知,观世音是一位大慈大悲、救苦救难的菩萨。其誓愿普度众生,得到人们广泛信仰,古代遂有“家家弥陀佛,户户观世音”之说。观音经变画面主要反映的就是观世音菩萨“有求必应”“救诸苦难”与“三十三种化身”情节,均反映的是人们日常生活中最为常见的困难与最现实的问题。因此,观音信仰自出现至今一直十分流行,因为它符合人们的最普遍的精神与心理需求。

三、新见柏孜克里克第40窟“风雷神”形象浅识

柏孜克里克千佛洞第40 窟,据陈爱峰著《高昌回鹘时期吐鲁番观音图像研究》和吐鲁番学研究院编《柏孜克里克石窟壁画精粹》叙载:

该窟为长方形纵券顶洞窟,时代为11世纪中叶至12世纪。前壁绘供养人像;正壁塑像已毁,残存上部少许壁画;券顶绘千佛;左右两侧壁绘经变画,其中左侧为弥勒经变,右侧为如意轮观音经变①陈爱峰著:《高昌回鹘时期吐鲁番观音图像研究》,上海:上海古籍出版社,2020年。吐鲁番学研究院编:《柏孜克里克石窟壁画精粹》,兰州:甘肃文化出版社,2021年。。

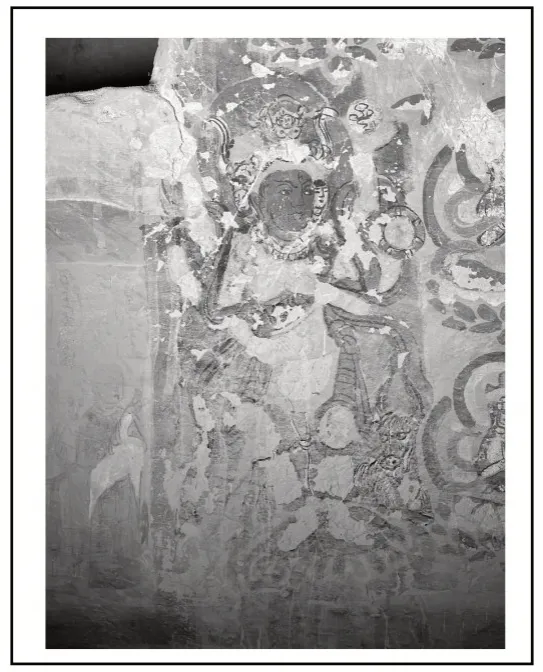

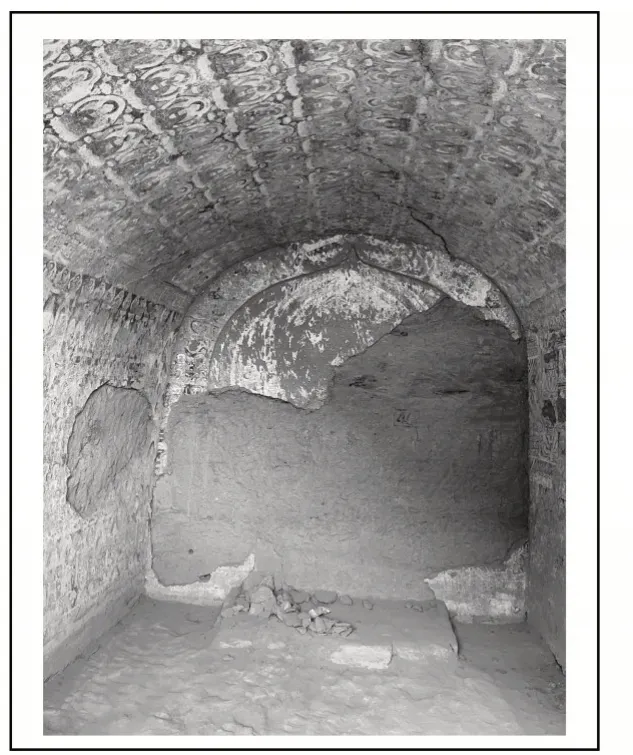

据笔者实地现状调查,第40 窟正壁(西壁)开火焰状浅龛,正中残存矩形佛座,长162 厘米,宽60厘米,高14厘米,今佛座上尚遗存彩塑、壁画残(碎)片40余块。由此推断,西壁正中佛台上原有主尊塑像。西壁浅龛内现存部分头光与背光,之上为华盖,浅龛周边存有壁画,图像大多漫漶不清,且残损过半,唯上部基本完整(图19)。

图19 柏孜克里克第40窟内景图

关于这些模糊难以辨识的图像,20 世纪初德国探险家格伦威德尔在调查该窟时,称尚能分辨出几个摇铃的小鬼和飞翔的散花童子以及七行跪姿祈祷人物。仔细观察,我们认为格伦威德尔记录之“祈祷者”当为菩萨。格氏调查时,正壁还残存有70厘米高的底座(现存残高仅剩14厘米),在底座前侧还保存着一个大轮子的画面;左右两侧绘有供养人像②[德]A.格伦威德尔著,赵崇民、巫新华译:《新疆古佛寺:1905-1907 年考察成果》,北京:中国人民大学出版社,2007 年,第509~512页。,原有画面内容当为佛陀在贝拿勒斯的说法图③贝拿勒斯,现称瓦拉纳西。历史上还有“加西”(意为神光照耀的地方)之称,因城市地处瓦拉纳河和阿西河之间,1957 年改为现名,是取两条河的名称合成的。瓦拉纳西享有“印度之光”的称号,是印度恒河沿岸最大的历史名城,相传6000 年前由作为婆罗门教和印度教主神之一的湿婆神所建。早在公元前4至6世纪,这里已成为印度的学术中心。公元前5世纪,佛祖释迦牟尼曾经来到这里,在位于市西北10公里处鹿野苑首次布道、传教。公元7世纪,中国唐代高僧玄奘曾到这里朝圣,他在《大唐西域记》里对这座城市的古老建筑、居民生活、市井繁荣、宗教状况以及风土人情均作了详细描绘。公元12 世纪,印度的古王朝曾在这里建都。目前,该市有各式庙宇1500 余座。主要名胜古迹有:恒河浴场、印度金庙、杜尔迦庙、印度之母庙、拉玛王庙、贝拿勒斯印度大学、新印度金庙、林讷格尔堡等。。

格伦威德尔所描述的正壁弧形组成装饰边沿上“几个摇铃的小鬼”,是否就包括有我们当今所知见的火焰浅龛南侧的这幅“风雷神”图像呢?由于第40窟西壁残存壁画甚少,今能见者火焰浅龛顶尖处华盖,下为左右对称高举双手、头束冲天髻,做奔跑状人物,再下北侧壁画脱落,南侧为“风雷神”,下为供养菩萨,余皆漫漶难辨,无法一一比对,故而不敢妄断。

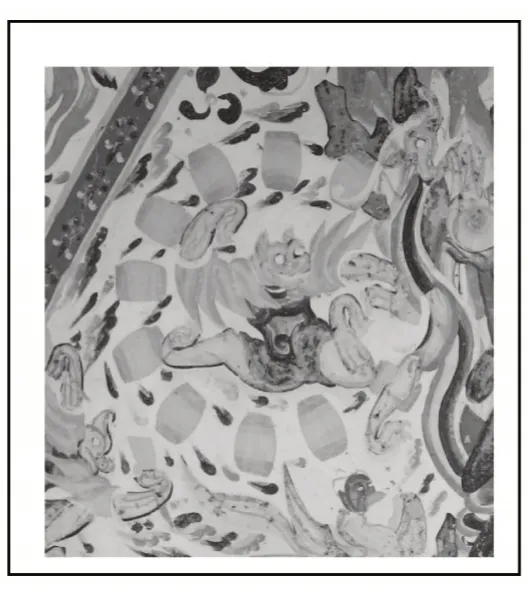

但第40窟西壁火焰浅龛南侧“风雷神”的形象是清晰可辩的,风雷神兽面人身,臂腕腰间紧绕一条向上飘起的长巾。两脚前后跨跃,奔驰向前(图20)。四周十五面靁鼓,仿佛“电掣紫金蛇,惊雷怒裂石”般,让人感受到雷声轰隆,犹如擂鼓一样惊天动地。

图20 “风神、雷神”柏孜克里克第40窟正壁火焰浅龛南侧

敦煌莫高窟第249、285 窟“风神”、“雷神”属于南北朝时期的西魏(535-556 年),而吐鲁番柏孜克里克千佛洞第40窟的“风雷神”却属于回鹘高昌国时期,相当于11-12世纪,时间要比莫高窟晚的多。莫高窟的“风神”、“雷神”均呈独立个体,如第249窟,两神分别绘制于西披主像两侧,画面动感强烈。而吐鲁番柏孜克里克第40窟“风雷神”似融风、雷两神于一身。从现存火焰状浅龛绘画布局看,两侧画面应当是对称的。该窟“风雷神”这种独具特色的表现形式,在西域众多石窟,乃至现存石窟佛寺遗址中都是仅有的孤例,弥足珍贵。

风神在史乘文献中多有记载,但关于它的形象并不明确。我们在分析、判识柏孜克里克第40窟这幅图像时,也有一些考虑,若将该图像直接定名为“风雷神”,似乎有迁强之嫌。该图像面部是人面,还是兽面?一时难以确定;图像的双手,或者说前足(爪?)当下亦无法断定;更为重要的是,向后高扬的长巾,是风袋,还是裹腰绕臂之飘带呢!

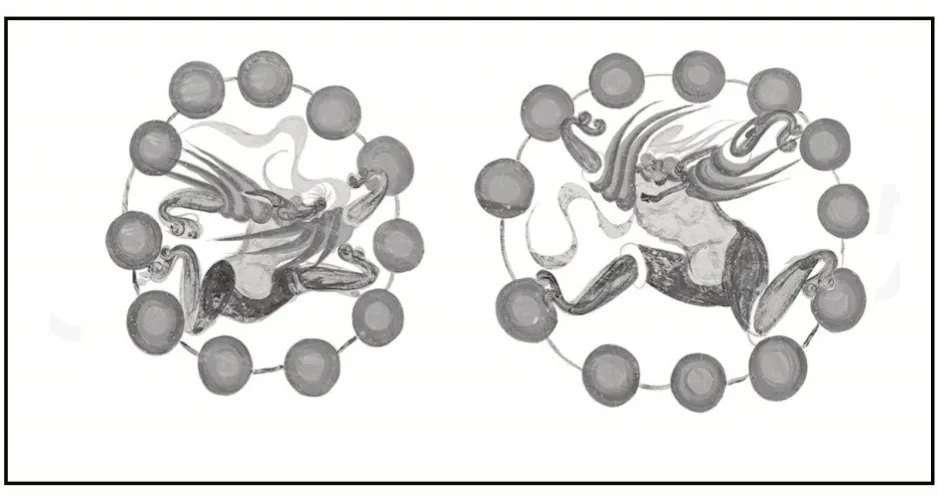

再有,柏孜克里克第40 窟“风雷神”图像周围的“连鼓”,又与莫高窟第249、285 窟以及第329窟“雷神”有所不同。莫高窟第249、285窟“雷神”图像周围12连鼓(285窟西披南侧为11连鼓;329窟西披北侧为9 连鼓)形状特征明显,且规则有序,而柏孜克里克第40 窟“风雷神”身旁及周围的“连鼓”,布局参差错落,笔者思疑或12 连余3(图21),或9 连余6(图22),但一时又觉得难觅规则。再有,圆“鼓”上还绘有花瓣。诸多现象给我们对其定名及所代表的神性研究带来了极大的困难和挑战。

图21 柏孜克里克第40窟12连鼓“风雷神”

图22 柏孜克里克第40窟9连鼓“风雷神”

四、结 语

高昌回鹘时期的吐鲁番,多元文化荟萃,多种宗教共生并存,其绘画风格也是多元化的,它既受来自西面龟兹画风的影响,同时也受到来自东面中原、敦煌画风的影响,其在一定程度上又融入了吐鲁番本土化的艺术成分。笔者以为,当前权且把柏孜克里克第40窟西壁这幅图像确定为回鹘高昌国时期西域艺术家们独具匠心的艺术再创造“风雷神”形象也未尚不可。正如学术界将希腊雕刻“风之塔”八方披裹斗篷的浮雕和罗马皇帝甲胄上雕刻所持飘带或长巾诠释为表现刮风样子一样。诚然,若以学术规范要十分肯定柏孜克里克第40 窟“风雷神”之定名,我们可能还需要在佛经典籍以及艺术传承中去寻找内容更为有力的证据来阐释。对古代佛教艺术的理解,亦如李正宇在研究上古神话、佛教、道教题材的属性时所指出的那样:属之佛教、道教,或属之“佛道结合”或“佛道杂糅”,皆非确论。其实都是佛教对神话、道教题材的吸纳消化,化为己有,充实、壮大加强自身罢了①李正宇:《吸纳消化 化彼为我——谈莫高窟北朝洞窟“神话、道教题材”的属性》,《敦煌研究》2013年第3期,第47~58页。。我们以为,立场不同,则视角有异;视角有异,则所见不一。不同意见、不同观点的讨论,都是推动学术研究发展的动力所在。

柏孜克里克第40窟“风雷神”形象可讨论的空间还很大,笔者就这一图像的相关问题向学者们提出,谨请有识之士和贤达们做进一步的探讨和更深层次的研究!

附记:本文撰写时曾得吐鲁番学研究院陈爱峰、龟兹研究院苗利辉、敦煌研究院张元林、马德诸位先生提供相关资料,并对一些疑难问题进行讨论,谨此致以诚挚谢意!