后脱贫时期相对贫困对儿童青少年语言能力发展的影响

吕军伟 俞健 张凤娟

摘 要: 脱贫家庭儿童青少年的语言能力发展问题是后脱贫攻坚时期建立阻断贫困、遏制返贫长效机制须持续关注的核心问题。不同类型及维度的相对贫困仍旧对儿童青少年不同阶段语言能力的发展有直接影响,研究表明:(1)在微观层面,家庭贫困通过贫困的家庭经济及文化表现影响儿童初始语言能力发育和母语能力发展;(2)在宏观层面,区域贫困通过母语限制语码化、通语教育不足及区域语言环境等限制儿童青少年母语及二语能力发展;(3)儿童青少年的词汇量和贫困密切相关,当前国内脱贫地区儿童青少年在母语及二语能力两层面均有明显不足。后脱贫时期应注重从语言教育、语言法律地位和语言接触模式等角度探寻相应举措,以促进脱贫地区儿童青少年语言能力发展,以期从根本上阻断区域性贫困的代际传递,防止区域性返贫现象的发生。

關键词: 相对贫困;儿童青少年;母语能力;双语能力;家庭贫困;区域贫困;影响机制

家庭经济状况通过提供异质的儿童早期生活环境影响儿童的生理、认知及心理等的发展,进而影响儿童青少年语言能力的发展〔1~7〕,此已被国内外诸多研究证实。随着习近平总书记在2021年2月25日举行的全国脱贫攻坚总结表彰大会上郑重宣布我国已完成消除绝对贫困的艰巨任务,中国进入后脱贫时期,开启新的发展阶段。与此同时,如何建立、健全缓解相对贫困的长效机制成为后脱贫攻坚时代的主要问题,在以相对贫困治理为主的新阶段,语言仍然是助力缓解相对贫困的基础性力量〔8〕,脱贫家庭儿童青少年仍旧是贫困治理精准聚焦的重点人群,而该群体的语言能力发展问题更是后脱贫攻坚时期的中国语言扶贫需关注的核心问题〔9〕。值得注意的是,国内针对贫困与青少年语言发展的关系研究在借鉴吸收西方儿童语言发展及相关干预理论〔10〕的基础上,逐渐从单因素实证研究〔4,11〕向多因素综合分析过渡〔6,7,12,13〕。贫困与语言之问题已有研究主要着力于两个核心问题:(1)家庭贫困对于儿童青少年之语言发展存在何种影响。家庭贫困通过社会经济地位、营养保健、居住环境、家庭压力氛围等因素直接影响儿童青少年语言习得,并通过父母教养方式、亲子交互质量、养育知识水平和养育行为、家长语言水平、学习和教育资源占有量等诸因素间接影响儿童青少年语言发展〔6〕。(2)语言多样性和贫困是否存在必然联系。针对该问题的探讨多基于宏观语言政策规划〔14〕和语言经济学视野〔15,16〕,围绕“费希曼-普尔假说”(Fishman-Pool Hypothesis)及语言人力资本价值展开,但并未直接涉及宏观区域贫困与儿童青少年语言能力发展的关系问题。截至目前,国内外针对贫困与语言关系问题的研究渐趋重视,虽已有相关积累,但整体尚处在初级阶段。后脱贫攻坚时期贫困的特征已由绝对变为相对,但相对贫困仍可根据所处层次不同分为微观家庭及宏观区域两种〔17〕,二者皆与儿童青少年语言能力发展密切相关,对此国内外学界尚未重视,此外,不同类型及维度的相对贫困对儿童青少年语言能力有何影响又如何影响?如何评估脱贫地区儿童青少年语言能力及语言价值?如何深入且有效地促进脱贫地区儿童青少年语言能力的发展?又该如何从语言层面持续开展相对贫困地区深层脱贫等等,诸多问题至今学界语焉不详,亟待深入探究。

一、微观层面家庭相对贫困对儿童母语能力发展的影响

(一)微观层面家庭环境与儿童初始语言能力

家庭贫困各要素对儿童不同阶段语言能力发展的影响有不同的表现。儿童语言能力发展可以根据其出生后脑发育阶段划分为初始语言能力发育(0~3岁)和母语、二语习得(3岁以后)两个阶段〔18〕。然而,值得注意的是,国内外已有研究往往将不同语言本身的价值差异归入个人语言能力的范畴〔12,19〕,此推论势必导致“通语者>方言者>民族语者”的语言能力排序,但遗憾的是,此操作的本质是不同语言的价值排序,而与语言能力无关。因此,必须首先明确“语言能力”的概念:最初始的“语言能力”包括句子生成和符号编码两种能力,具言之,前者是通过有限的单位和规则生成无限句子的能力,而后者则是通过形式和意义的任意性原则为各种观念编码形成符号或词的能力。坦言之,儿童学习语言时所接触的言语片段及其用法皆较为有限,尽管如此,儿童必须通过有限语句和用法抽取出隐藏在背后的有限的单位和规则,进而以之生成能够数量无限且满足表达需求的句子〔20〕。由此可知,能否习得有限的语言单位和隐性规则进而生成无限句子是鉴定儿童语言能力发展的根本标准,而母语能力和双语能力的发展皆以获得初始语言能力为前提。值得注意的是,Noble及后续诸多研究皆进一步表明家庭社会经济状况和孩子童年时期的海马体容量直接相关〔3〕,个体出生后前三年是大脑发育和语言能力形成的关键时期〔12〕。然而,值得警惕的是,在国内贫困地区6~18个月龄的婴儿约有40.6%存在语言发育迟缓问题〔21〕,而有52%的儿童出生后前三年同样存在语言发展迟缓〔22〕。具言之,微观层面家庭相对贫困因素会导致儿童营养保健缺乏、照养人文化水平低、照养人喂养知识不足与喂养行为欠佳、单亲养育风险增加、亲子互动质量差甚至缺乏等诸多情况,进而影响儿童初始语言能力的发育和发展〔2,23~27〕。对此,Fernald,Marchman和Weisleder对出生在不同社会经济地位家庭中的儿童进行追踪研究后经过比较后发现,18个月龄的高社会经济地位家庭婴儿拥有的表达性词汇明显高于低社会经济地位家庭同龄婴儿,而且前者语言加工效率明显更高,而24个月龄时两组婴儿在语言加工效率上已相差6个月〔28〕。更值得注意的是,儿童3岁时的语言发展趋势差异具有稳定性且对后期学业成败具有预测力〔29〕。综上而言,儿童语言发展是先天因素和后天环境因素相互综合作用的结果,不利的儿童早期成长环境和经历可能妨碍儿童大脑各功能区神经回路及其生物功能的正常发育,并会导致儿童语言发展滞后,进而影响儿童青少年认知、人格、人际及学业等诸多方面的发展。

(二)微观层面家庭相对贫困与儿童母语能力之发展

儿童在母语环境中获得初始语言能力后,微观层面家庭贫困因素会导致儿童语言发展的要素发生转变。换言之,家庭经济收入会通过父母受教育程度〔30〕、父母参与活动及教养、学习教育资源丰富度、儿童健康状况等等对儿童语言能力发展产生正向影响〔11,31,32〕。具体而言,高社会经济地位家庭中父母能够提供良好的语言榜样,而且往往具备更多有利于儿童语言发展的知识〔33,34〕,其比低社会经济地位养育者对孩子说的话更多,句子更为复杂,由此进一步导致两种养育背景下的儿童在句法水平方面产生种种差异〔35〕。此外,低社会经济地位家庭中父母往往承受大的经济负担和精神压力,疲于生计,缺乏精力参与讲故事、做游戏及陪伴等亲子活动,该类家庭也缺乏足够的经济收入为孩子提供充足开发儿童智力或促进儿童心智成长的书籍、玩具或训练等资源或帮助,致使生长在低社會经济地位家庭中的孩子语言发展相对迟缓、词汇量相对较贫乏、类型相对较单一,更为遗憾的是,语音意识往往较差,而语言发展迟缓后续则会在正式入学后对其各门学习成绩产生诸多负面且复杂的影响〔32〕。更为值得警惕的是,持续性贫困亦会通过家庭环境因素如家庭环境混乱〔36〕、居住环境〔37,38〕等对儿童语言发展产生更多消极影响。具体而言,在词汇方面,学龄前(3~5岁)低社会经济地位家庭儿童的表达性词汇滞后于同龄高社会经济地位家庭儿童15个月,且其词汇发展速度也远低于同龄人〔39〕。而在语法方面,与高社会经济地位家庭中的儿童相比,低社会经济地位家庭儿童使用复杂句的频率明显较低,且类型单一〔40~41〕。早在20世纪60年代Bernstein等的研究已经发现:生长在低社会经济地位家庭的孩子倾向习得“限制型符码”(restricted code),而中产阶级家庭的孩子倾向习得“精密型符码”(elaborated code),无论何种阶级层次的儿童,其在成长过程中都有机会掌握限制型符码,但是具有良好家庭经济背景的儿童往往更容易掌握精密型符码〔1,13,42〕。上述两类语码与语言能力强弱呈正相关,语言能力差别的背后从根本上体现的却是家庭经济状况与已有教育资源的差别问题。换言之,经济条件充裕的家庭能够基于以上各种要素为儿童语言进一步发展创造诸多有利条件,相应家庭中的儿童亦会在习得“限制型”符码的基础上进一步习得“精密型”符码,与之相反,低社会经济地位家庭由于无法为儿童提供其语言进一步发展的有利条件,该类家庭中的儿童其语言发展因受到种种限制很可能会停留在“限制型”符码的层面上。尤其值得注意的是,所谓“限制型”或“精密型”符码的划分标准,其在本质上直接反映的却是儿童母语能力强弱。

(三)微观层面家庭相对贫困之类型与儿童语言能力之发展

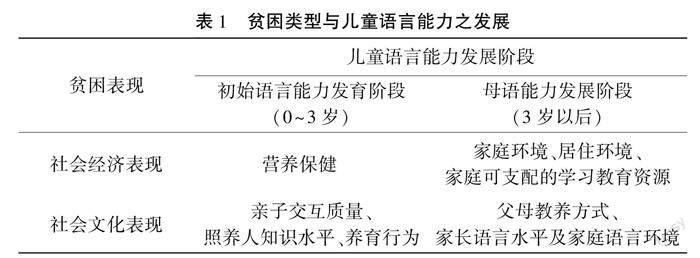

不同类型的家庭相对贫困影响儿童初始语言能力形成及其母语能力发展的表现不尽相同。值得注意的是,学界对家庭贫困之类型的衡量及判定已逐渐摒弃单一维度的经济衡量标准,如Sen认为贫困不仅是经济收入贫困,还应当包括教育、健康、住房及所享有的公共服务等其他维度的贫困〔43〕。在国内,张洁则从社会经济和社会文化角度对贫困的具体表现进行具体分类〔6〕,此做法对认清不同类型之贫困与儿童语言及其发展的关系问题具有启发意义。整体而言,微观层面家庭相对贫困的具体表现与儿童语言能力发展的阶段性特征两者的匹配结果如表1所示:

由表1可知,贫困的社会经济表现和社会文化表现同时作用于儿童初始语言能力发育阶段和母语能力发展阶段,但是较于贫困的社会经济表现,尤为值得注意的是,社会文化因素对儿童的语言能力的发展之作用形式更为多样且影响更为深远,主要表现为:(1)造成儿童语言发展速度迟缓或出现障碍〔44,45〕,如导致儿童出现发音障碍或语音质量低下等;(2)影响儿童语言之词汇发展质量以及词类之多样性〔28,46〕,如导致儿童语言之词汇增长的速度缓慢〔47〕,影响其词汇量大小〔48〕,使其接受性词汇与生产性词汇的发展失调失衡〔49〕;(3)影响儿童语音意识(即儿童个体对自己语言中单词语音结构的显性意识)的发展〔50~51〕;(4)影响儿童语言句法之发展〔40,52〕,此集中表现在句法结构、功能以及句子类型、数量等诸多方面。尹静对此曾有过较为全面的分析和总结,但遗憾的是,其未区分贫困的社会经济表现和社会文化表现,而是将贫困对儿童语言发展的影响全部归因于家庭社会经济地位〔32〕。简言之,就微观层面而言,区分不同类型之贫困,对于认清贫困对儿童语言能力之发展的具体影响及作用机制等意义重大。

(四)微观层面家庭相对贫困的代际传递与儿童语言能力之发展

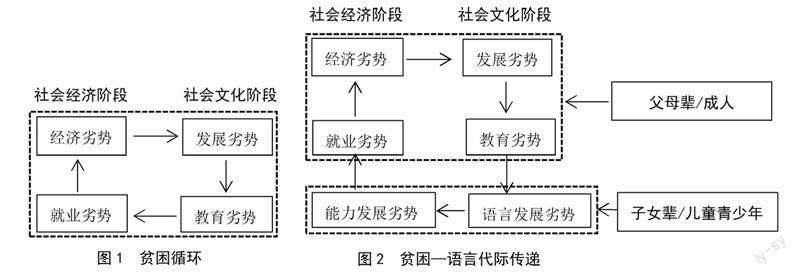

微观层面家庭相对贫困存在代际传递问题,贫困代际传递对儿童语言能力发展之影响更为复杂。Williams Frederick曾基于社会文化和社会经济角度探析贫困的循环问题〔53〕,其得出贫困循环情况如图1所示。值得注意的是,从表1可以看出儿童语言能力发展和贫困的社会表现会在“父母—子女”代际传递中产生不良互动,进而导致“贫困—语言”问题纠缠态的代际传递。对此,“稀缺”理论(Scarcity theory)曾明确指出贫困不仅仅是资金匮乏的经济问题,其实际情况往往更为复杂,与贫困相关或由贫困直接诱发的长期艰难选择,如是否让孩子上学或继续上学,是否需要在农作物生产等方面继续投资,孩子由谁来看管,房屋修葺以及其他物质性或社会性基础设施的缺位等等,在现实生活中往往已经导致贫困家庭中个体的心理心智和社会资源等的过度消耗〔54〕,而与此同时,心理和认知的损耗又往往致使贫困家庭做出贫困加固或使贫困永久化的经济决策,换言之,当家庭贫困者将心理资源消耗在诸多借还款或农业收成或家人疾病治疗等日常贫困问题上,而面对诸如提高农业生产效率或对子女教育的投资等需要投入更多认知和心理能力等的长远任务时,其精力及资源投入往往只会更少,亦即处于贫困状态的家庭往往将心力用于或只能用于摆脱眼前的贫困处境,而无暇思考如何摆脱且最终也无能力摆脱长远贫困处境。处于贫困状态的家庭出于生存需求本能往往会形成一个“生存—发展”的心理关注连续统(Survival-Development Continuity),亦即生存需求是贫困人口、贫困家庭强心理关注对象,而发展需求则是其弱心理关注对象,故此,提升自身语言能力问题作为发展需求则势必被贫困群体置于“生存—发展”连续统的最远端。由上可推知,在现实生活中,生存问题往往不是儿童直接面临的问题,因此处于低社会经济地位家庭中的儿童是否存在“稀缺”心理认知,则从根本上取决于其父母一辈是否以“稀缺”的心理认知思考子女的未来发展,亦即当父母认为“读书无用”时,“稀缺”心理认知则会形成代际传递;反之,当父母认为“读书改变命运”时,子女才会有可能在更大程度上跳出“稀缺”陷阱。

综上可知,贫困之所以产生代际传递,其根源一定程度上是由于父母一辈的“稀缺”心理导致儿童语言能力发展不足。而须强调的是,语言能力是“一切智能发展的基础和手段”〔55〕,贫困往往通过社会经济与文化等多重因素影响、制约儿童语言能力之发展,进而导致其在成人阶段的教育、就业、经济、发展各方面形成连锁劣势效应,甚至形成如图2所示的贫困和语言的不良代际循环。

(五)微观层面家庭相对贫困对儿童语言能力发展的影响机制

因受制于儿童语言能力发展规律,微观层面家庭相对贫困对儿童语言能力发展的影响机制表现出明显的有序性,具言之:(1)低社会经济地位家庭因无法提供足值的营养保健、照养人知识水平、养育行为、亲子交互质量等要素导致0~3岁儿童初始语言能力的发育不足或迟缓;(2)3岁以后低社会经济地位家庭的儿童受劣势的家庭环境、居住环境、家庭可支配的学习教育资源、父母教养方式、家长语言水平及家庭语言环境等诸因素影响,导致其母语能力不足或发展缓慢;(3)面对儿童初始语言能力和母语能力的双重不足,家庭低社会经济地位导致的“稀缺”心理更使得父母一辈忽视儿童语言能力的培养投入及发展干预,进而在微观层面形成“家庭贫困—儿童语言能力低下”的代际传递。

二、宏观层面区域相对贫困对儿童青少年语言双语能力发展的影响

贫困对个体语言发展的影响不仅体现在微观层面,宏观层面的区域性相对贫困对区域内社会群体的语言发展也存在重要影响。就个体语言发展而言,儿童阶段的单语状态只是个体毕生语言发展的阶段之一,通常儿童出生后会先习得一种语言(即母语)成为一个单语者,就微观层面的家庭贫困而言,其仅可能影响儿童成为一名优秀的单语者。然而,因受到母语在社会语言体系中的地位、教育经历、语言环境等诸多方面的影响,儿童在成长为青少年的过程中会自觉或不自觉地成为双语者,而相对贫困地区的儿童青少年个体其双语能力的发展直接受到宏观层面区域相对贫困的影响。就国内而言,进入后脱贫时期后虽现行标准下区域性整体贫困已得到解决,然而我国原来的14个连片特困地区14个集中连片特困地区为六盘山区、秦巴山区、武陵山区、乌蒙山区、滇桂黔石漠化区、滇西边境山区、大兴安岭南麓山区、燕山—太行山区、吕梁山区、大别山区、罗霄山区,以及西藏、四省(青海、四川、云南、甘肃)藏区、新疆南疆四地州。的复杂语言环境依旧存在,民族语与汉语方言、汉语方言与普通话、民族语与普通话之间多处于深度接触状态,不可否认的是,双语或多语状态仍是上述区域的语言常态。从宏观层面聚焦此类区域之相对贫困状况与儿童青少年群体双语(多语)状态发展间的互动关系,探究如何从根本上摆脱贫困与语言诸问题的恶性互动,有利于防止区域性返贫现象的发生,进而彻底阻断区域性贫困的代际传递。值得注意的是,生活在贫困多语地区的儿童青少年会逐步成为未来宏观经济中的微观个体,该群体在相对贫困治理及乡村振兴阶段的基本需求也从“求温饱、图生存”转变为“求公平、图发展”〔9〕。然而,较为遗憾的是,目前学界依旧鲜有从宏观经济学视角探究儿童青少年双语能力发展问题。

(一)区域贫困与语言多样性问题

宏观层面的區域贫困与儿童青少年双语能力发展之间的关系本质上是贫困与语言多样性的关系。Fishman曾观察到:凡是较为富裕的国家,语言具有“同质性”,与此相反,较为贫穷的国家,语言具有“异质性”〔56〕。Pool则在Fishman研究的基础上,通过分析133个国家1962年前后人均国内生产总值与语言状况的关联后发现:一个语言极度繁杂的国家总是不发达或半发达的,相反,一个高度发达的国家总是具有高度统一的语言〔57〕。此外,Nettle曾正式提出“费希曼-普尔假说”,其认为语言多样性与经济发展之间存在负相关,而语言统一与经济发展则是正相关〔58〕。然而,现实情况是,一个国家具备“统一语言”(即通语)资格的往往只有一种,但并非所有社会成员的母语都为通语,若按照“费希曼-普尔假说”的逻辑推论至个人语言状态,贫困地区儿童青少年群体的母语基本是非通语,在此背景下,该群体只有在先进入“方言—通语”或“民族语—通语”双语状态后再进入通语单语状态,才能摆脱“贫困—语言”问题纠缠态循环互动及代际传递的困境,换言之,贫困地区的儿童青少年只有完成向通语的语言转用才能从贫困与语言的劣势连锁效应或不良循环中解脱,进而从根本上摆脱永久性贫困。不过,对于此观点,李宇明曾基于中国东南沿海地区发达的经济情况与语言多样性现状分析予以否定〔14〕,即“费希曼-普尔假说”在宏观经济环境下不具有普适性。需要强调的是,“费希曼-普尔假说”所追求的单语人状态也并非个人语言及经济向高质量发展的理想状态。

(二)国内宏观经济视角下语言与贫困的关系

目前在国内语言多样性和宏观经济发展之间关系尚处于争论之中。一方面,有学者认为语言多样性阻碍经济发展,如徐现祥等指出方言多样性对经济增长具有显著的负向影响〔59〕,邵帅等则发现方言多样性对城镇化率具有显著的负向影响〔60〕,而李光勤等的研究则进一步表明一个城市平均每增加一种方言,其对外开放程度将降低2%~24%〔61〕。反之,另一方面有学者认为语言多样性促进经济发展,如瑞士的语言多样性并未阻碍其经济发展,相反还创造出巨大经济价值〔62〕,黄少安则认为语言多样性可能增加产业和就业,有利于人力资本积累,有助于经济增长〔63〕。此外,吉尔斯·格雷尼尔也发现语言多样性在提高社会成员福利、增加产品数量和类型、提高工资水平等方面都表现出积极作用〔64〕。对于上述分歧观点,究竟该如何理解?究其本质,上述观点并不矛盾,只是所关注方面或者问题所处阶段不同。具言之,贫困多语地区语言多样性一定程度上阻碍其摆脱贫困,而经济劣势又导致当地儿童青少年无法摆脱“贫困—语言”问题纠缠。对此,当前普遍共识是推广共同语以减少或克服语言多样性带来的负面影响〔65〕,继而形成“费希曼-普尔假说”统一语言经济效应,而通用语使用及沟通能力是脱贫内生动力中主要脱贫素质之一〔66〕,此意味着贫困地区儿童青少年最好充分接受通用语教育。与贫困多语地区情况相反,对于通用语已深度推广或普及的地区,语言多样性亦存在促进经济发展的正面潜能,因此儿童青少年的双语状态又可转化为促进自身及区域经济发展的优势。简言之,如何根据不同地区之实际情况在语言多样性、共同语使用以及摆脱贫困等因素之间找到契合点和平衡点,显得尤为关键。

(三)宏观区域贫困与宏观语言环境的互动对儿童青少年双语能力发展的影响

区域内微观层面的家庭贫困是宏观层面区域贫困的主要表现之一,区域宏观贫困导致无法为区域内儿童青少年提供优质的教育资源、社会公共服务以及无力营造健康活力的宏观语言环境,进而影响儿童青少年双语状态及能力的发展。从根本而言,语言多样性和贫困的“悖论”关系实为假命题,因为个人双语或多语状态无疑有助于个人成长及职业发展,而问题的关键在于双语能力是否足值,亦即是否能够熟练掌握两种或多种语言,而宏观层面的区域贫困直接影响儿童青少年双语能力的发展,此既限制了儿童青少年母语能力(民族语、方言)向“精密型符码”发展,同时又无法提供高质量的通用语(普通话)教育环境。

1.宏观区域贫困与民族语、方言“限制符码化”

民族语、方言和通语之间的语言隔阂是导致区域间生产要素流通的重要障碍。贫困且非通语地区想要实现劳动力的正常流通,则必须打破语言间的壁垒。就现实情况而言,成人打破语言壁垒的主要方式是通过语言间的自然接触,而儿童青少年打破语言壁垒的方式主要是学校通用语教育,亦即语言的非自然接触。成人所说的语言(民族语、方言)在与通用语(普通话)接触过程中势必受到语言自然接触规律的制约,民族语和方言“精密型符码”也势必会受到通用语语势的影响,因此逐渐变得不如以往丰富和充实,进而发生“限制符码化”,此亦必然影响甚至阻断儿童青少年一代获得“精密型母语符码”的途径。故此,由于地理位置、交通环境、生活条件等原因,贫困地区存在师资短缺、教师流失、教育条件匮乏及基础设施不完善等诸多问题〔67〕。而在语言教育上,贫困地区因语言环境的诸多限制,教师本身的普通话水平有限,导致中小学课堂语言多采用民族语或方言。须强调的是,在语言的非自然接触状态下,教师的通语水平在儿童青少年通用语习得的过程中的地位举足轻重,在儿童青少年受教育阶段,如果学校或教师无法提供理想的语言非自然接触环境则会适得其反,很有可能使其进入语言的自然接触状态,在此背景下,儿童青少年双语能力之发展方向的不确定性会显著增加。

2.宏观区域贫困与儿童青少年面临的语言抉择

兒童自然学习母语有两个主要环境:家庭语言环境(民族语、方言)和周围语言环境(地区通语、普通话)〔68〕,就贫困地区家庭语言环境而言,其不可避免地逐渐受到周围语言环境的直接影响。一般而言,原本说民族语或方言的群体之间转用通语交流会极不习惯,该情况通常会发生在语言自然接触的前沿地带(如城镇)。须强调的是,上述情况是母语转用的一个极为关键的环节,可直接导致儿童青少年民族语和方言学习机会的减少以及使用频率的降低。而在家庭生活中,如果讲民族语或方言的父母也开始转用普通话进行交谈,则儿童青少年势必最终在家庭中也失去听、说民族语或方言的机会。在此背景下,儿童青少年所习得的第一语言必然发生变异,亦即既和通语、方言有距离,又和民族语有差异(如在广西民族多语地区使用的夹壮普通话或极具地方特色的“南普”)。不可否认的是,该语言状态可能对接受非自然接触的学校通用语(普通话)教育具有一定的优势,但却很可能从根本上断绝儿童青少年成为一个优秀双语者的可能。

3.宏观区域贫困对儿童青少年语言能力发展的影响机制

宏观层面的区域贫困对儿童青少年语言能力发展的影响机制具体表现为:(1)宏观贫困区域通过区域内“民族语/方言—普通话”的自然和非自然接触导致民族语或方言的限制语码化,进而不断降低儿童青少年母语精密程度的上限;(2)宏观贫困区域内的通用语教育因无法提供优质的非自然语言接触条件,导致儿童青少年无法获得理想的二语能力;(3)宏观贫困区域内语言接触环境较为复杂,导致周围语言环境不断侵蚀家庭语言环境,而接触所致的语言变异项及特征则更容易被儿童青少年作为母语习得,这在更大程度上造成通用语和民族语、方言彼此间界限的模糊。值得注意的是,与微观层面的家庭贫困对儿童语言能力发展的有序性机制不同,宏观层面的区域贫困对青少年语言能力发展的影响机制主要受语言间接触规律的影响,宏观区域贫困下形成的不良语言接触环境往往导致贫困地区儿童青少年形成不足值的双语状态,使其最终成为带有区域特征的不完全双语者。

三、展望与建议

(一)研究展望

语言的本质价值源自其本身及语言间的语势和语位之价值,所谓语势是语言接触中一种语言的潜在传承潜力和通用潜力,大致可以从语言人口数量和词汇量加以量化,而语位则是语言的政治地位或行政地位,是借助法律等行政手段而获得的,是一种非自然传承的力量〔68〕,语言本质价值主要涉及变量为双语者所占有的两种或多种语言的词汇量(vocabulary)、两种或多种语言所占有的人口总数(population)及法律地位权重总和(legal status)。根据Fernald,Marchman和Weisleder等人的统计,在儿童期前3年内,生活在高社会经济地位家庭的孩子会多听到3000万个词汇〔28〕,此差距在宏观层面的贫困环境下会变得更为悬殊。可见,儿童青少年的词汇量与贫困密切相关。此外,宏观层面的地区贫困也会导致当地弱语、势低语位语言的人口数量因转用而大量流失,相应语言的法律地位亦因经济发展水平低而被忽视。故此,贫困与词汇量、人口总数、法律地位权重皆呈现出负相关,须注意的是,上述涉及的诸因素中仅词汇量是人为可控的语言要素变量,其余皆为社会要素变量。此意味着贫困地区儿童青少年只有通过改变语言要素变量才能达到提升自身语言能力价值的目的,而提高词汇量的一个重要前提是摆脱贫困。

鉴于此,后脱贫时期相对贫困地区语言层面的贫困阻断、遏制返贫等均应首先区分不同类型及维度的贫困,并基于此着力于探明低社会经济地位与脱贫者个人词汇量、语言使用人口总数及其法律地位权重的内在复杂关系,进而为实现深度语言脱贫以及阻遏返贫工作提供理论基础及指导。与理论研究相比,当前对于贫困对儿童青少年语言能力发展之影响的实证研究明显较为匮乏,后续亟待深入开展,从更深层次探究贫困影响儿童青少年语言发展的路径、机制及相应中间变量。具言之,儿童青少年个体所处的贫困环境与其自身的语言能力在短期内均难以发生较大变化,因此,未来相关问题的深入探析可采用追踪研究并与脑认知神经技术(ERP、fMRI、近红外等)相结合,以求从根本上探明已脱贫地区或低社会经济地位区域儿童青少年的语言能力发展问题,进而为尽早采取相应的干预措施以及全面解决低社会经济地位区域儿童青少年的心智发展问题等提供参考和支持。

(二)促进脱贫地区儿童青少年语言能力发展的建议

后脱贫时期,要从根本上破除贫困对儿童青少年语言能力发展的负面影响,需根据贫困的类型、维度以及儿童青少年语言能力的发展阶段提出具有针对性及可操作性的建议。综前所述,低社会经济地位对儿童语言能力发育阶段(0~3岁)的影响主要体现在微观层面的家庭贫困,在保障儿童营养保健的基础上,通过提高亲子交互质量、照养人知识水平,规范养育行为等便可保障儿童正常度过初始语言能力发育阶段〔6,12〕;低社会经济地位对儿童青少年语言能力发展阶段(3岁以后)的影响较为复杂,因此,应以实现儿童青少年语言能力发展的理想状态为目标,具体建议如下:

1.加强家庭教育和学校教育互动,保障、提升双语教育质量

后脱贫时期,民族脱贫地区儿童青少年的语言状态虽然多为双语(多语)状态,但其母语(民族语、方言)能力和通语(普通话)能力往往存在一定的不足和隐患。在新疆、西藏、内蒙古等民族自治区,民族聚居区拥有自身民族语言文字,而且均已将双语教育纳入当地国民基本教育体制,除此之外的其他民族地区或方言地区也皆为“学校教育与家庭教育”平行双轨制的双语教育,换言之,学校是通用语(普通话)环境,家庭是民族语或方言环境。然而,值得注意的是,无论何种双语制,通用语的语言环境绝不限于学校,甚至逐渐替换家庭语言。民族脱贫地区的儿童青少年缺少习得及使用母语的语言环境,自然会存在母语能力不足的问题,加之宏观层面地区贫困无法保障高质量的通用语教育,儿童青少年群体极容易放弃未完全习得的母语而完全转用通用语(普通话),进而演化为一种通用语变体。不可否认,从民族语变为通用语变体,在语势和语位上都有所提高,但是并没有显著提高个人语言能力价值。因此,较为理想的做法或需要努力的方向是既要提高通用语教育质量,又要尽可能保障家庭民族语或方言教育质量。

2.重视语言保护和语言传承,从根本上减少民族语或方言母语人口流失

民族脱贫地区因存在大量語言转用现象,导致民族语和方言使用人口大量流失。目前方言和民族语的语势地位呈现出由全国范围内绝对劣势向区域范围内绝对劣势转变的趋向。因此,现阶段对民族语和方言进行保护最有效的途径是鼓励民族语或方言的传承,以减少以之为母语者的人口流失。须强调的是,家庭语言环境对语言的保护和传承仍具有极为重的要作用。以往对民族地区语言或方言的语言保护和传承工作往往从社会语言环境(主要表现为双语教学和民族语言文教媒体活动)着手来承传民族语言或地区方言,这些措施并未能充分考虑社会语言环境中共同语的强大语势和通用作用,因此,语言传承效果并不显著。陈保亚通过对云南德宏瑞丽各乡镇及德宏梁河九堡村家庭成员中傣语和汉语的适用情况进行对比研究发现:只要父母有一方能够坚持和子女相互用傣语对话,子女就能传承傣语〔68〕。由此可见,家庭语言环境在语言传承上起着关键作用,而儿童青少年对母语的传承是从根本上减少母语人口流失最有效的长远之策。

3.结合宏观语言规划和微观语言政策,从源头提升民族语或方言的语位

语言的法律地位在宏观语言规划和微观语言政策上应有具体体现。“一个国家、一个民族、一种语言”的单语主义是欧洲的传统国家意识,也是其传统的语言规划意识。在“全球化”和“多元文化”的时代新常态下,单语主义不再适应宏观国家层面的语言政策规划,也难以满足微观个人层面的语言发展规划。不过,较为遗憾的是,当前语言规划(包括语言教育规划)虽然有“双语”字样,但其本质上多是单语主义,而新时代的语言规划应该实现真正的“多语主义转变”,向儿童青少年个人提供高质量的多语教育,使其形成具有包括母语、通用语及外语的多语能力〔69〕。在微观语言政策层面,在制定导向性或优惠政策时可以考虑向掌握民族语言和汉语(方言)的双语者或多语者倾斜,双语或多语者可在一定情况或行业可以享受法定优待,比如高考、考研加分,公务员、干部优先录取任用等〔68〕。简言之,通过语言法律地位提升语言语位价值,可以刺激家长重视儿童青少年的母语教育,从而为促进儿童青少年语言能力的健康发展奠定高质量的母语基础,进而有效保障、促进其双语或多语能力的发展。

4.促进民族区域内语言间的等势接触,探索、营造最佳语言接触模式

国内汉语(方言)和非汉语的接触由于语势地位的绝对悬殊形成语言之间的不等势接触模式。在现实社会中,汉语和马来语之间的接触可以称为等式接触〔70〕。具言之,汉语词汇丰富,在文化底蕴上有优势,而马来语在母语人口上有优势,后者在后来的政策制定过程中又被列为官方语言,两者等势接触的结果是双方都有大量优质双语者。对于脱贫地区的儿童青少年而言,优质的“民族语/方言—普通话”才是理想的双语状态。然而,由于中国的语言环境极为复杂,要在国内形成大规模的普通话和民族语、方言的等势接触不太现实,但是寻求区域小范围内语言之间的等式接触则具有现实可操作性。值得注意的是,通过易地搬迁的贫困人口面临着或多或少的语言环境变化以及语言适应的问题〔8〕,同时也面临着原生语言文化的可持续发展问题。鉴于此,区域性小范围的普通话和民族语、方言的良性语言接触环境亟待重视和构建,而提高母语者的人口数量、发展民族文化、提高民族语语位等措施或政策规划,则是寻求民族贫困地区语言之间等势接触的有效途径。

此外,一种语言的词汇数量(包括借词)集中表现为该语言所能表达的人类文化(具体表现为科技、艺术等方面的知识与经验)的多少,现实生活中汉语词汇数量相较于民族语处于明显优势地位,想要提升民族语或方言之语势,重要且有效的途径是从根本上扩充民族语或方言的词汇量。因此,鼓励、促进民族地区或方言区母语文化创新和他语文化引介(如将汉语、英语文献翻译成民族语文献)是保障民族语和方言在传统语势范围不进一步萎缩或消失的有效手段。须强调的是,上述诸方面对促进脱贫地区或民族多语地区儿童青少年语言发展的各项举措均有较强关联性、系统性,亦即都不是独立作用,而是彼此之间既相互促进又相互制约,任何一方面的有效实施都必须依赖其他方面的共同发力或协同作用。

参考文献:

〔1〕Bernstein B. Elaborated and Restricted Codes: Their Social Origins and Some Consequences〔J〕.American Anthropologist, 1964,66(6):55-69.

〔2〕Sarsour K, Sheridan M, Jutte D, etc. Family Socioeconomic Status and Child Executive Functions: The Roles of Language, Home Environment, and Single Parenthood〔J〕. Journal of the International Neuropsychological Society, 2011,17(1):120-132.

〔3〕Noble K, Houston S, Brito N, et al. Family Income, Parental Education and Brain Structure in Children and Adolescents〔J〕. Nature neuroscience, 2015,18(5):773-778.

〔4〕Romeo R R, Leonard J A, Robinson S T, et al. Beyond the 30-million-word Gap: Childrens Conversational Exposure is Associated with Language-related Brain Function〔J〕. Psychological Science, 2018,29(5):700-710.

〔5〕张 洁.国外贫困与儿童语言发展研究的回顾与展望〔J〕.语言战略研究, 2019,4(1):44-55.

〔6〕张 洁.语言扶贫视域下的儿童早期语言发展干预政策及实践〔J〕.云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2019, (4):40-48.

〔7〕Finkel M A, Troller-Renfree S V, Noble K G. Higher Utilization of Social Services is Associated with Higher Language Scores in Children from Deeply Impoverished Urban Families〔J〕. Public Health, 2020,17(22):1-9.

〔8〕陈丽湘.略论建立语言扶贫的长效机制〔J〕.语言文字应用,2020,(4):60-70.

〔9〕王春辉.后脱贫攻坚时期的中国语言扶贫〔J〕.语言文字应用,2020,(3):9-16.

〔10〕范洁琼.国际早期儿童家庭亲职教育项目的经验与启示〔J〕.学前教育研究, 2016,(11):3-16.

〔11〕李艳玮,李燕芳,刘丽莎.家庭收入对儿童早期语言能力的影响作用及机制:家庭学习环境的中介作用〔J〕.中国特殊教育, 2012,(2):63-68.

〔12〕王博雅,李珊珊,岳 爱,等.我国西部贫困地区儿童早期语言发展现状及影响因素分析〔J〕.华东师范大学学报(教育科学版), 2019,37(3):47-57.

〔13〕王春辉.语言与贫困的理论和实践〔J〕.语言战略研究, 2019,4(1):12-21.

〔14〕李宇明.语言减贫的理论与实践〔J〕.云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2019, 51(4):31-32.

〔15〕王海兰.语言多样性与经济发展的互动关系分析〔J〕.制度经济学研究, 2017,(4):166-179.

〔16〕方小兵.海外语言与贫困研究的进展與反思〔J〕.语言战略研究, 2019,4(1):22-33.

〔17〕乌日图.中国农村的现状与未来〔M〕.延吉:延边大学出版社, 2017:21.

〔18〕Burton L W. New First Three Years of Life: Completely Revised and Updated〔M〕. Simon and Schuster, 1995:1-3.

〔19〕Deutsch M. The Disadvantaged Child: Selected Papers of Martin Deutsch and Associates〔M〕. New York: Basic Books, 1967:5-7.

〔20〕陈保亚.论非洲假说的两个时间层次和语源关系〔J〕.云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2005,22(3):142-147.

〔21〕Luo R, Jia F, Yue A, Zhang L, et al. Passive Parenting and Its Association with Early Child Development〔J〕. Early Child Development and Care, 2019,189(10):1709-1723.

〔22〕Wang L, Liang W, Zhang S, et al. Are Infant/Toddler Developmental Delays a Problem across Rural China? 〔J〕. Journal of Comparative Economics, 2019,47(2):458-469.

〔23〕Murray A D, Hornbaker A V. Maternal Directive and Facilitative Interaction Styles: Associations with Language and Cognitive Development of Low Risk and High Risk Toddlers〔J〕. Development and Psychopathology, 1997, 9(3):507-516.

〔24〕Shatz M, Diesendruck G, Martinez-Beck I, et al. The Influence of Language and Socioeconomic Status on Childrens Understanding of False Belief〔J〕. Developmental Psychology, 2003,39(4):717-729.

〔25〕Durham R E, Farkas G, Hammer C S, et al. Kindergarten Oral Language Skill: A Key Variable in the Intergenerational Transmission of Socioeconomic Status〔J〕. Research in Social Stratification and Mobility, 2007,25(4):294-305.

〔26〕Yue A, Zhang N, Liu X, et al. Do Infant Feeding Practices Differ between Grandmothers and Mothers in Rural China? Evidence From Rural Shaanxi Province〔J〕. Family & Community Health, 2018,41(4):233-243.

〔27〕岳 爱,蔡建华,白 钰,等.中国农村贫困地区0~3岁婴幼儿面临的挑战及可能的解决方案〔J〕.华东师范大学学报(教育科学版), 2019,37(3):5-20.

〔28〕Fernald A, Marchman V A, Weisleder A. SES Differences in Language Processing Skill and Vocabulary are Evident at 18 Months〔J〕. Developmental Science, 2013, 16(2):234-248.

〔29〕Burchinal M, Mccartney K, Steinberg L, et al. Examining the Black-White Achievement Gap among Low-income Children Using the NICHD Study of Early Child Care and Youth Development〔J〕. Child Development, 2011, 82(5):1404-1420.

〔30〕Ramey C T, Ramey S L. Early Learning and School Readiness: Can Early Intervention Make a Difference?〔J〕. Merrill-Palmer Quarterly, 2004, 50(4):471-491.

〔31〕吉 暉.家庭社会经济地位对儿童语言能力发展的影响分析〔J〕.语言文字应用, 2019, (3):30-39.

〔32〕尹 静.家庭社会经济地位对儿童语言发展的影响〔J〕.学前教育研究, 2019,92(4):68-82.

〔33〕Hart B, Risley T R. American Parenting of Language-learning Children: Persisting Differences in Family-child Interactions Observed in Natural Home Environments〔J〕. Developmental Psychology, 1992, 28(6):1096-1105.

〔34〕Hart B, Risley T R. The Early Catastrophe: The 30 Million Word Gap by Age 3〔J〕. American Educator, 2003,27(1):4-9.

〔35〕尹 静.社会语言学视角下的童语习得〔M〕.北京:北京交通大学出版社,2015:115-119.

〔36〕Vernon-Feagans L, Garrett-Peters P, Willoughby M, et al. Chaos, Poverty, and Parenting: Predictors of Early Language Development〔J〕. Early Childhood Research Quarterly, 2012,27(3):339-351.

〔37〕Duncan G J, Brooks-Gunn J, Klebanov P K. Economic Deprivation and Early Childhood Development〔J〕. Child Development, 1994,65(2):296-318.

〔38〕Mcloyd V C. Socioeconomic Disadvantage and Child Development〔J〕. American Psychologist, 1998,53(2):185-204.

〔39〕Blanden J, Machin S. Intergenerational Inequality in Early Years Assessments〔C〕∥Kirstine Hansen, Heather Joshi, Shirley Dex. Children of the 21st Century: The First Five Years. London: The Policy Press, 2010:152-167.

〔40〕Huttenlocher J, Vasilyeva M, Cymerman E, et al. Language Input and Child Syntax〔J〕. Cognitive Psychology, 2002,45(3):337-374.

〔41〕Vasilyeva M, Waterfall H, Huttenlocher J. Emergence of Syntax: Commonalities and Differences across Children〔J〕. Development of Science, 2008,11(1):84-97.

〔42〕Cohen R. Language and the Structure of Poverty〔J〕. Sociological Focus, 1969,3(2):53-66.

〔43〕Sen A. Development as Freedom〔M〕. Oxford: Oxford University Press, 2000:46.

〔44〕Peers I P, Lloyd P, Foster C. Clinical Evaluation of Language Fundamentals-preschool〔M〕. London: Psychological Corporation, 2000:14-15.

〔45〕Nelson K E, Welsh J A, Trup E M V, et al. Language Delays of Impoverished Preschool Children in Relation to Early Academic and Emotion Recognition Skills〔J〕. First Language, 2011, 31(2):164-194.

〔46〕Walker D, Sepulveda S J, Hoff E, et al. Language Intervention Research in Early Childhood Care and Education: A Systematic Survey of the Literature〔J〕. Early Childhood Research Quarterly, 2020, (50):68-85.

〔47〕Huttenlocher J, Haight W, Bryk A, et al. Early Vocabulary Growth: Relation to Language Input and Gender〔J〕. Developmental Psychology, 1991,27(2):236-248.

〔48〕Hoff E, Tian C. Socioeconomic Status and Cultural Influences on Language〔J〕. Journal of Communication Disorders, 2005,38(4):271-278.

〔49〕Stipek D J, Ryan R H. Economically Disadvantaged Preschoolers: Ready to Learn but Further to Go〔J〕. Developmental Psychology, 1997, 33(4):711-723.

〔50〕Burt L, Holm A, Dodd B. Phonological Awareness Skills of 4-year-old British Children: An Assessment and Developmental Data〔J〕. International Journal of Language & Communication Disorders, 1999,34(3):311-335.

〔51〕Dodd B, Carr A. Young Childrens Letter-sound Knowledge〔J〕. Language, Speech, and Hearing Services in Schools. 2003,34(2):128-137.

〔52〕Huttenlocher J, Waterfall H, Vasilyeva M, et al. Sources of Variability in Childrens Language Growth〔J〕. Cognitive psychology, 2010,61(4):343-365.

〔53〕Williams F. Some Preliminaries and Prospects〔C〕∥Frederick Williams. Language and Poverty. London: Academic Press, 1970:1-10.

〔54〕Banerjee A V, Mullainathan S. Limited Attention and Income Distribution〔J〕. American Economic Review, 2008,98(2):489-493.

〔55〕李小云,屈哨兵,赫 琳,等.“语言与贫困”多人谈〔J〕.语言战略研究, 2019,4(1):86-91.

〔56〕Fishman J A. Some Contrasts between Linguistically Homogeneous and Linguistically Heterogeneous Polities〔J〕. Sociological inquiry, 1966,36(2):146-158.

〔57〕Pool J. National Development and Language Diversity〔C〕∥Fishman, J. A. Advances in the Sociology of Language, Volume 2: Selected Studies and Applications. The Hague: Mouton, 1972:213-230.

〔58〕Nettle D. Linguistic Fragmentation and the Wealth of Nations: The Fishman-Pool Hypothesis Reexamined〔J〕. Economic Development and Cultural Change, 2000, 48(2):335-348.

〔59〕徐现祥,刘毓芸,肖泽凯.方言与经济增长〔J〕.经济学报, 2015,(2):1-32.

〔60〕邵 帅,李光勤,曹建华.文化多样性会阻滞城镇化进程吗?——基于方言视角的经验考察〔J〕.东南大学学报(哲学社会科学版), 2017, (5):122-131.

〔61〕李光勤,曹建华,邵 帅.语言多样性与中国对外开放的地区差异〔J〕.世界经济, 2017, (3):144-168.

〔62〕张卫国.语言多样性与经济发展: 由瑞士的语言多样性说起〔J〕.经济学家茶座, 2014,(3):162-165.

〔63〕黃少安.经济学视野中的语言:几个基本问题〔EB/OL〕.(2016-11-25) 〔2021-10-25〕. http://ex.cssn.cn/yyx/yyx_tpxw/201611/t20161125_3289739.shtml.

〔64〕吉尔斯·格雷尼尔,刘国辉.论语言及其多样性的经济价值〔J〕.云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2018,50(1):34-39.

〔65〕王海兰.国内经济学视角语言与贫困研究的现状与思考〔J〕.语言战略研究, 2019,4(1):34-43.

〔66〕傅安国,张再生,郑剑虹,等.脱贫内生动力机制的质性探究〔J〕.心理学报, 2020,52(1):66-80.

〔67〕韩天琪.突破贫困地区教育困境〔N〕.中国科学报, 2016-12-05(07).

〔68〕陈保亚.语势、家庭学习模式与语言传承——从语言自然接触说起〔J〕.北京大学学报(哲学社会科学版), 2013, 50(3):78-88.

〔69〕李宇明.由单语主义走向多语主义〔J〕.语言学研究, 2016, (1):6-15.

The Influence of Relative Poverty on the Language Competence Development of Children and Adolescents in the Post-Poverty Alleviation Period

LYU Junwei, YU Jian, ZHANG Fengjuan

Abstract: The development of language ability of children and adolescents in families relieving from poverty is the key problem that Establishing a long-term mechanism for blocking poverty and curbing the return to poverty should sustained pay attention to. Different types and dimensions of relative poverty still have direct influences on children and adolescents language competence development at different stages. By examining, it found that: (1) At the micro level, family poverty affects childrens initial language development and mother tongue development through its socio-economic and cultural manifestations; (2) At the macro level, regional poverty restricts the development of children and adolescents native language and second language abilities through restricted code-coding of mother tongue, inadequate lingua franca education, and surrounding and family language environment; (3) The vocabulary of children and adolescents is closely related to poverty, children and adolescents in poor areas both have deficiencies at the level of mother tongue and second language. In post-poverty period, in order to promote the development of language abilities of children and adolescents in poverty alleviation areas, and to fundamentally block the intergenerational transmission of regional poverty and prevent the occurrence of regional poverty return, corresponding measures should be explored from the perspectives of language education, language inheritance, language legal status and language contact mode.

Key words: relative poverty; children and adolescents; native-language competence; bilingual competence; family poverty; regional poverty; influence mechanism

(责任编辑:陈艳艳)

收稿日期:2022-01-19

基金项目:2019年国家社会科学基金项目“民族地区贫困家庭学生人格发展及社会适应研究”(19CSH049)

作者简介:吕军伟,广西师范大学文学院副教授,博士,主要从事语言接触、语言变异及演化方向研究,E-mail:lvjunwei680@163.com;俞 健,厦门大学人类学与民族学系博士研究生。

通讯作者:张凤娟,广西师范大学教育学部副教授,博士,主要从事贫困与儿童青少年语言发展等方向研究,E-mail:zhangfengjuan003@163.com。