收入不确定性对农村居民幸福感的影响分析

赵朋飞 侯艳梅 王宏健

摘 要: 居民生活幸福感及其影响因素一直是研究的热点,而以收入水平、收入增长速度、收入渠道稳定状况衡量家庭收入不确定性,发现:(1)收入不确定性对农村居民主观幸福感有着显著影响。具体而言,收入水平与主观幸福感之间呈现倒“U”型关系;收入对主观幸福感的“隧道效应”比较明显,即收入增长速度比周边家庭高,那么受访者的幸福感会得到明显提升,反之则显著下降;收入渠道稳定与否和主观幸福感密切相关。(2)不同年龄群体对幸福感的认知存在差异:青年群体更看重收入与住房状况,中年群体更看重教育条件、负债情况与社会网络关系,老年群体更在意医疗条件、养老保险与人居环境。(3)收入不确定性对家庭生活、财产、医疗、教育和捐献这五类消费支出的影响具有异质性。

关键词: 居民幸福感;收入水平;共同富裕;乡村振兴战略;经济增长;西部大开发战略;收入不确定性;民族地区

改革开放40余年来,国家“着力提升人民群众的获得感、幸福感”〔1〕,党的二十大报告也明确提出“不断实现人民对美好生活的向往”〔2〕。现实生活中,影响居民生活幸福感的因素较多,而收入作为劳动的报酬与可以交换其他商品和服务的硬通货,对生活幸福感的重要性不言而喻。过去几十年中,国内外学者针对收入对幸福感的影响研究取得一定成果,经典研究大多采用收入水平这一指标作为幸福感的关键影响因素进行分析,但是,仅使用收入水平指标并不能全面反映家庭收入情况,尤其是在经济增长前景存在变数的情况下。而收入增速及收入稳定情况在一定程度上有助于居民对未来收入情况做出预判,从而提前安排生活计划,尽可能降低不确定性对生活带来的负面影响。因此,有必要将上述两类因素纳入生活幸福感的分析框架。

民族欠发达地区的农村作为新时代西部大开发战略与乡村振兴战略实施的重点与薄弱区域,关系到我国共同富裕目标能否如期实现,当地居民的生活幸福感如何,既是衡量国家政策效果的标尺,也直接关系到其对乡村振兴建设的参与热情。因此,有必要引起重视并加以研究。结合既有成果与实际调研情况,文章基于收入不确定性视角分析其对民族欠发达地区农村居民生活幸福感的影响,与既有文献主要区别如下:一是调研数据基于西南地区多个欠发达县的少数民族聚居区的农村居民家庭,其中,少数民族家庭占比达63%;二是基于收入不确定性视角分析其对主观幸福感的影响,以收入水平、收入增速和收入稳定情况来衡量家庭收入不确定性状况,对收入不确定性的衡量更全面;三是对影响青年、中年和老年群体主观幸福感的因素进行了分析,发现不同年龄群体的感知因素存在差异。为达到预期研究目的,从以下几个方面进行了分析:第一部分是相关文献回顾与研究假设;第二部分是数据介绍、变量设计及运用Order Logit模型分析收入不确定性等因素对主观幸福感的影响;第三部分是延伸分析,主要讨论收入不确定性对消费支出的影响;第四部分是研究的主要结论及对策。

一、相关文献回顾与研究假设

学术界常使用主观幸福感来度量幸福程度〔3~4〕,既有研究发现,主观幸福感受到诸多因素影响,而收入作为生活的物质基础,成为影响主观幸福感的重要因素之一,收入的改善有助于幸福感的提高〔5~8〕。有的学者研究发现,收入水平与幸福感之间存在着倒“U”型关系〔9~11〕。曹大宇认为,收入水平对我国居民幸福感的影响在统计上是显著的,但是影响不大〔12〕。部分学者按收入水平分组进行了分析,巫强和周波研究发现,收入水平的提高对高收入者的幸福感影响较小〔13〕;刘成奎与刘彻研究发现,收入对各个群体的主观幸福感有显著正向影响,但影响程度不同,其对低收入群体影响程度最大〔14〕。许海平等认为,增加收入有助于显著提高农村居民幸福感,绝对收入对农村居民幸福感的促进作用在30~60岁、低收入的分组中更为明显〔15〕。康慧的研究显示,收入对农村居民主观幸福感有显著正影响,但不是收入越高,幸福感越强〔16〕。鉴于既有文献研究和文章调研实践及研究需要,提出以下研究假设:

假设1:家庭收入水平会影响民族欠发达地区农村居民的主观幸福感;

假设2:家庭收入增速情况会影响民族欠发达地区农村居民的主观幸福感;

假设3:家庭收入的稳定情况会影响民族欠发达地区农村居民的主观幸福感;

假设4:不同年龄群体对主观幸福感的感知存在一定差异。

尽管居住环境与日常生活休戚相关,但是,当前基于居住环境视角分析居民幸福感的文献很少,针对民族欠发达地区研究的文献更是匮乏。既有研究发现,住房面积、居住区域等因素在一定程度上影响着居民的生活幸福感〔17~18〕。刘米娜和杜俊荣的研究结果显示,住房面积对居民幸福感的影响呈倒“U”型〔19〕。陈刚等认为,公共服务对居民幸福感有积极作用,尤其是对低收入群体有显著正向影响〔20〕。鉴于上述研讨,本文提出以下研究假设:

假设5:居住环境会影响民族欠发达地区农村居民的主观幸福感。

當前对主观幸福感的研究空间范围多为非民族欠发达地区,研究对象多集中于老年人、农民工、城市居民等群体,针对少数民族聚居区域农村居民这一特殊空间区域与群体进行主观幸福感研究的文献比较匮乏。新时代西部大开发与乡村振兴战略的实施不能没有这类区域农村居民的参与,当然,居民对生活现状的满意与否,必然会影响其参与热情,因此,有必要对这一群体的主观幸福感进行研究。

二、收支情况与民族欠发达地区农村居民主观幸福感调查与实证分析

(一)数据与变量

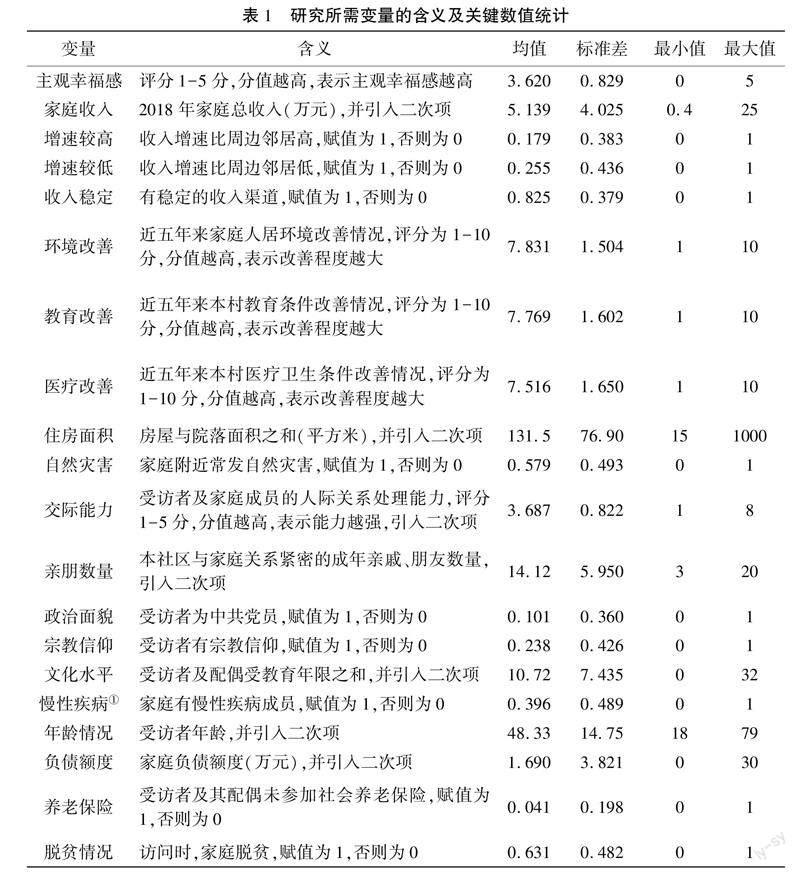

文章数据来源于课题组2019年8月至2020年2月在四川省、云南省、广西壮族自治区、重庆市12个经济欠发达县分层抽样调研的1286户农村家庭问卷(详细内容及具体统计结果见表1)。在因变量主观幸福感衡量上,目前普遍认同的是Shin与Johnson的观点,认为生活满意度是心理幸福感的重要组成部分,是一个人根据自己选择的标准对其生活质量所做的总体性认知评价。可见,生活满意度是主观幸福感的一个组成部分,是主观幸福感的一个重要的测量指标〔21~23〕。鉴于生活满意度与主观幸福感的关系,部分学者为了研究方便,常使用生活满意度作为主观幸福感的替代变量〔24~25〕,Veenhoven曾专门研究过满意度和幸福感在不同语言中由于含义不同是否会造成个人幸福感指标的测量差异,通过对双语国家的居民分别用满意度和幸福感作为术语提问发现,得到的幸福指标结果几乎完全一样,故认为主观幸福感等同于生活满意度〔26〕。因此,文章以受访者对家庭生活满意度的评分为基础,生成“主观幸福感”排序因变量,评分范围为1~5分,得分越高,表示主观幸福感越高。

主观幸福感不仅与当前收入水平有关,还可能受到未来收入状况的影响,而未来收入必然具有一定不确定性,所有,有必要基于不确定性视角进行分析,为全面衡量收入不确定性情况,文章不仅引入绝对收入水平指标,又将收入增长速度情况纳入分析框架,因为收入变化带来的“隧道效应”可能会影响个体主观幸福感,所以有必要考虑收入增速情况,以“与周围邻居相比,近五年来,受访家庭年均收入增长速度情况”生成“增速较高”与“增速较低”两个哑变量与他人相比,收入增速往往存在三类情况:高、低、差不多,故设置两个哑变量。;收入是否稳定和收入不确定性狀况密切相关,因此,以“受访家庭是否有比较稳定的收入来源”生成“收入稳定”哑变量。以上述“收入水平”“增速较高”“增速较低”和“收入稳定”四个变量来衡量受访家庭的收入不确定性。

基于既有研究文献并结合民族欠发达地区农村的实际调研情况,有必要将“居住环境状况”纳入分析框架,以“近五年来,受访家庭所在社区人居环境改善情况、教育条件(如学校基础设施、学杂费减免等)改善情况、医疗改善情况”分别生成“环境改善、教育改善与医疗改善”三个变量;居住环境还与住房情况密切相关,考虑到欠发达地区农村住房的实际情况,以“住房面积”来衡量住房情况;民族欠发达地区往往位于山地与高原等自然条件比较恶劣的区域,自然灾害并不鲜见,对居民生活的影响很大,因此,也有必要将“自然灾害”纳入居住环境进行分析。以上述“环境改善”“教育改善”“医疗改善”“住房面积”和“自然灾害”五个变量来衡量家庭的居住环境。社会网络关系对个体与家庭生活极其重要,而交际能力作为个体性格特征的延伸与经营社会网络关系的重要技能,有必要将其纳入分析;亲朋好友作为个体与家庭社会网络中的重要对象,与个体和家庭来往密切,对后者的生产和生活影响较大;政党组织与宗教组织作为一种组织形式和个体信仰的载体,有利于个体塑造其社会网络关系,居民通过参加所信仰组织的活动,可以积累人际关系,也可以实现情感的交流,或许会对其幸福感产生一定影响。因此,将“交际能力、亲朋数量、信仰状况”纳入分析,其中,信仰由政治面貌与宗教信仰两种情形构成。文化水平可能会对个体对事物的认知、思维方式及对待生活的态度等产生影响,而与受访者关系最亲密的配偶文化水平如何,或许在一定程度也会影响到受访者的行为与心理。因此,采用“夫妻受教育年限之和”来测度文化水平更合理。考虑到受访家庭(曾)为贫困家庭,而贫困状况作为衡量生活的综合指标,往往与个体幸福感联系紧密,因此,又将家庭“脱贫情况”引入分析。同时,为保证分析更全面、科学,还引入了“慢性疾病、年龄情况、负债额度、养老保险”四个变量。

(二)模型构建

考虑到因变量“主观幸福感”为离散有序变量,为了避免线性概率模型带来的异方差问题,运用极大似然估计法构建Ordered Logit模型,为进一步消除异方差,采用White稳健标准差估计,模型如下:

Happinessi=α1Incomei+α2Kongzhii+μi(1)

Happinessi代表受访者的主观幸福感;Incomei是代表家庭收入不确定性的特征变量向量,具体代表“家庭收入、增速较高、增速较低和收入稳定”四个变量,α1代表收入不确定性对主观幸福感的影响效应参数组;Kongzhii是控制变量向量,代表环境改善、教育改善、医疗改善、住房面积、自然灾害等可能影响主观幸福感的变量,α2是控制变量对生活幸福感的影响效应参数组;μi为误差项,服从逻辑分布。为了尽可能得到无偏的估计值,将可能影响家庭收入的变量都引入分析模型,这样可能会使各项估计系数的方差变大,但为了缓解内生性问题,得到无偏程度更高的估计值,牺牲一定的回归有效性是可以接受的〔27〕。

(三)收入不确定性与主观幸福感

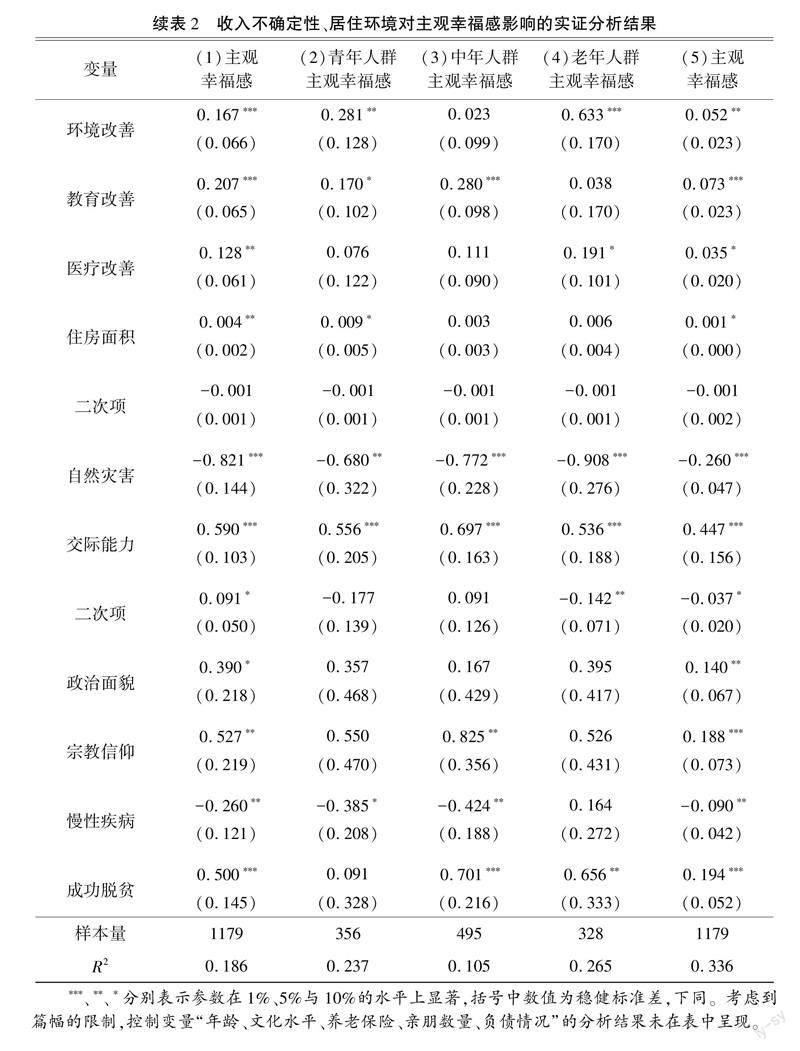

表2报告了用Ordered Logit模型分析的结果。表2第(1)列是利用全样本的分析,结果显示,家庭收入水平与幸福感之间呈现倒“U”型关系,幸福感并不会随着收入水平的提升而一直提高,而是存在一个临界值,过了临界值,幸福感反而呈现下降趋势,这与部分学者的研究结果相一致;若受访家庭的收入增长速度高于周边家庭,则幸福感会上升432个百分点,反之,则下降316个百分点,说明受访者不仅在意静态的收入水平,也很在乎收入的动态变化,不仅看重当前收入,也在乎未来收入状况;有稳定收入渠道的家庭幸福感会上升50.4个百分点。人居环境的改善有助于幸福感提高16.7个百分点,尤其是教育条件的改善,可以使得幸福感增加20.7个百分点,医疗条件的改善可以使得幸福感提升12.8个百分点,住房面积也会影响到幸福感,二者之间呈现倒“U”型关系,自然灾害对家庭生活的负面影响十分显著,自然灾害常发地区的受访者幸福感会下降82.1个百分点。交际能力与幸福感呈现倒“U”型关系,在临界点之前,交际能力越强,越能促进幸福感的提升;亲戚朋友的数量与幸福感呈现正相关关系;有信仰的个体幸福感更高,中共党员的身份与宗教信仰均会提升幸福感,文章推测信仰带来的不仅是心理上的一种慰藉,还有组织成员之间的联系及友谊,因人际交往对情感归属及被尊重等需要的满足,自然会带来幸福感的提升。分析还显示,文化水平和年龄对幸福感的影响不大,而健康状况与幸福感密切相关,家庭成员中有慢性疾病,受访者的幸福感会下降26个百分点,家庭有负债也会导致幸福感的下降,未参加养老保险会导致幸福感的下降,但影响不显著;与调查时未脱贫的家庭相比,摆脱贫困则会使得幸福感显著增加50个百分点。总体来看,收入不确定性越小、居住环境改善幅度越大的家庭主观幸福感越高。据此,假设1、假设2、假设3与假设5得到验证。

(四)不同年龄群体对主观幸福感的认知

年龄的变化带来的不仅是身体上的变化,更多是心智、阅历、经验等方面的一系列改变。因此,收入不确定性、居住环境等因素对主观幸福感的影响可能在不同年龄段的个体之间存在一定差异。

依据世界卫生组织对青年人(44周岁以下)、中年人(45~59周岁)、老年人(60周岁及以上)的划分标准,表2第(2)、第(3)与第(4)列分别是针对青年人群、中年人群与老年人群的分析结果。统计显示,与中年群体、老年群体相比,收入水平、收入增速较高、收入稳定与否、住房面积对青年群体的幸福感影响更大,而收入增速较低、居住环境改善、文化水平情况、养老保险对老年群体幸福感产生的影响更大;教育条件的改善可以显著提高中年、青年群体的幸福感,而医疗条件的改善则有助于提升老年群体的幸福感。自然灾害对三类群体的幸福感均产生显著的负面作用,其中对老年群体产生的影响最大,然后依次是中年与青年群体。交际能力对中年群体的幸福感影响最大,与其他两类群体相比,并未呈現倒“U”型特征。宗教信仰对中年群体幸福感影响最大。慢性疾病不利于青年、中年群体幸福感的提升,对中年群体影响更大。家庭负债对中年群体幸福感的影响更大。成功脱贫可以显著提高中年群体的幸福感,然后依次是老年与青年群体。总体来看,在幸福感的影响因素方面,青年群体更看重收入与住房状况,中年群体更看重教育条件、负债情况与社会网络关系,老年群体更在意医疗条件、养老保险与人居环境。据此,假设4得到验证。

为进一步检验上述因素与主观幸福感之间的关系是否可信,使用多元线性模型再次进行回归分析,结果如表2第(5)列,可以发现主要变量对主观幸福感的影响依然显著,表明使用Ordered Logit模型进行的统计结果比较可靠。

三、收入不确定性对不同类型消费支出的影响

当前,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局迫在眉睫,而消费作为促进国内大循环的关键与终端环节,对经济与社会发展的作用不可估量。虽研究消费影响因素的文献比较丰富,而针对少数民族聚居区域农村家庭进行研究的文献很少。作为新时代西部大开发与乡村振兴战略实施的关键区域,少数民族聚居区域农村家庭的消费对于区域内需体系、生产体系的建设和经济社会的内生发展具有重要意义。为分析收入对消费的影响,构建了以下多元线性模型进行统计:

Consumei,Sconsumei,Cconsumei,Yconsumei,Jconsumei,Xconsumei=β0+β1Incomei+β2Kongi+εi(2)

式(2)中,Consumei代表家庭总消费额度,Sconsumei代表用于生活(食品、衣着、烟酒、通讯)的支出,Cconsumei代表用于财产(购买耐用消费品、盖房子、买房子等)的支出,Yconsumei代表用于医疗卫生(看病、买药等)的支出,Jconsumei代表用于教育(学杂费、培训费、购买图书等)的支出,Xconsumei代表用于捐献的支出。SymbolbA@0为常数项,SymbolbA@1代表收入不确定性对消费的影响系数向量,Kongi代表其他可能影响消费的控制变量,结合既有研究文献并基于实际调研情况,这里的控制变量包含“环境改善、教育改善、医疗改善、住房面积、自然灾害、家庭规模、不能劳动、慢性疾病、学生占比、年龄情况、养老保险、文化水平、宗教信仰、交际能力、亲朋数量”,其中,“家庭规模”表示家庭成员总数量,“不能劳动”与“学生占比”分别表示丧失劳动能力成员占家庭成员总数量的比例和上学成员占家庭成员总数量的比例,其余变量含义与(1)式相同,SymbolbA@2代表控制变量对消费的影响系数向量,SymboleA@i为误差项,服从正态分布。

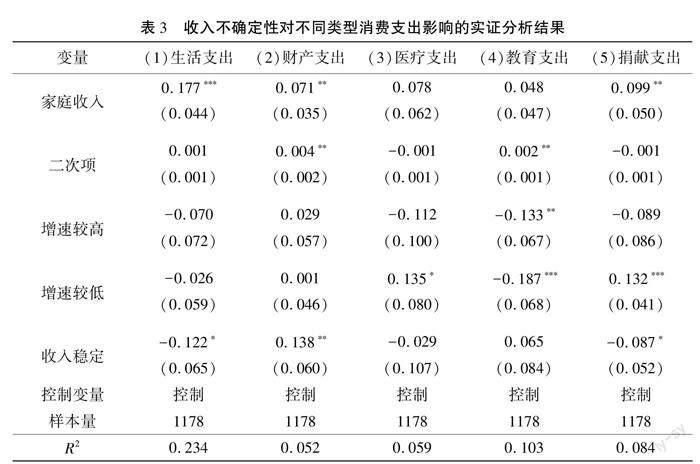

统计结果显示,家庭收入额度每增加1%,总消费额度会增加34.3%,且在1%统计水平显著鉴于篇幅关系,这里不再专门列表呈现总收入及其他变量对总消费的影响统计结果。回归时,收入与消费均取对数值。。表3是收入不确定性对生活消费支出、财产消费支出、医疗消费支出、教育消费支出和捐献消费支出的影响统计分析结果。总体来看,收入不确定性对这五类消费支出的影响存在一定差异,具体而言,家庭总收入的增加均会引致五类支出增加,但存在一定差异:总收入增加1个百分点,会引致生活消费支出增加17.7个百分点,二者关系呈正相关;财产性消费支出增加7.1个百分点,二者关系呈正相关;捐献支出增加9.9个百分点,但与收入呈现倒“U”型关系;收入对医疗支出和教育支出的影响不明显,这可能和这两类消费与特定人群的需求有关。在收入增速方面,与周边家庭相比,收入增速较高或较低的家庭,均会降低教育支出的增长率,增速较低的家庭医疗支出与捐献支出分别会增加13.5个百分点和13.2个百分点。收入增速对生活支出、财产支出的影响不大。有稳定收入渠道的家庭倾向增加财产性消费支出。

四、研究结论与政策启示

本文基于收入不确定性、居住环境等因素分析了其对居民主观幸福感与消费的影响。研究发现,家庭收入水平与幸福感之间呈现倒“U”型关系;收入对幸福感的“隧道效应”比较明显,倘若收入增长速度比周边家庭高,那么受访者的幸福感会得到明显提升,反之则显著下降;收入渠道稳定与否也与幸福感密切相关。可见,主观幸福感会受到收入不确定性的影响。人居环境、教育条件、医疗条件的改善均有助于主观幸福感的提升。此外,住房面积、自然灾害、社会网络、健康状况、负债状况及脱贫情况均会显著作用于主观幸福感。根据不同年龄人群来看,在幸福感的影响因素方面,青年群体更看重收入与住房状况,中年群体更看重教育条件、负债情况与社会网络关系,老年群体更在意医疗条件、养老保险与人居环境。在收入对消费的影响上,收入不确定性对生活支出、财产支出、医疗支出、教育支出和捐献支出的影响存在一定差异。

基于研究结果和新时代西部大开发及乡村振兴发展战略的迫切需求,可以从以下几个方面继续推进民族欠发达农村地区经济社会发展,以进一步提升居民生活幸福感。

第一,进一步拓展与稳定农村居民就业渠道,保障居民收入的稳定性。一是因地制宜,大力发展特色产业,充分发挥种粮大户、家庭农场、专业合作社、涉农龙头企业等新型经营主体、加工大户、产业协会、返乡农民工、大学生、退伍军人、城镇个体户、其他经营主体的带动作用,加快建设一批休闲观光园区、乡村农家乐、乡村民宿、农耕体验园、小型采摘园等旅游基地,打造特色突出、主题鲜明的休闲农业和乡村旅游精品。做好手工艺产业的品牌,在生产经营形式上可以选择投资少、风险低的家庭作坊、专业合作社、小微企业等组织形式,也可以选择“家庭+村委+客户或公司”的形式开展。二是积极引导龙头企业参与农村居民增收工作,大力推广订单生产、土地流转、就业务工、生产托管、股份合作等模式,推动低收入家庭与龙头企业建立稳定利益联结关系;推广“订单收购+分红”“土地流转+优先雇用+社会保障”“农民入股+保底收益+按股分红”等合同联结方式、股份合作方式、市场联结方式以及“资产收益扶持方式”等多种利益联结模式。三是构建农村低收入群体常态化监控与帮扶机制,综合运用就业帮扶与社会救助方式,鼓励有条件地区设置公益性岗位,支持企业通过临时性、季节性、弹性工作等灵活多样形式,吸纳农村居民灵活就业、共享就业、兼业就业;在基础设施建设领域推广以工代赈方式,充分发挥以工代赈资金可以支持农村地区山、水、田、林、路建设的综合优势,实施一批能够广泛带动当地居民就业增收,且投资规模小、技术门槛低、前期工作简单、务工技能要求不高的基础设施项目。

第二,加强对农村居民的就业技能培训,并将数字技能纳入培训体系。一是建议由县、乡政府成立专门负责培训的机构,征集居民技能培训意愿与需求,量身制定培训方案,选好师资,精准培训,整合农牧业、科技、工会、妇联、就业、院校等各类教育培训资源,采取培训下乡、增收专班等“短平快”项目培训和成人夜校、定期讲座等长期模式;针对16~18周岁未成年辍学劳动力实行全覆盖“技能培训+文化教育”免费模式。对低收入家庭的职业院校、高校毕业生,制定“一人一策”“一人一档”帮扶方案,提供免费创业工位,开展职业指导与培训、就业见习、创业实训、专家问诊等服务。二是加大创业致富带头人实训基地建设和培育力度,充分发挥其示范引领作用,争取实现以“一人带十人、十人带一村”的先富带后富目标。围绕市场急需紧缺职业开展家政、养老服务、托幼、保安、电商、汽修、电工、妇女手工等就业技能培训;继续完善低收入群体到发达地区外出务工点对点对接机制,实现“一站式”就业。创建农村创新创业示范基地,强化对低收入群体、返乡入乡创业人员、农村转移就业劳动者特别是新生代农民工、“两后生”、下岗失业人员、退役军人、就业困难人员(含残疾人)的培训和政策扶持。

第三,进一步提升农村基本公共服务水平。一是大力改善学前阶段、义务教育阶段、高中教育阶段的教学条件,提高乡村教师待遇,加大对乡村学生的生活补贴;完善职业教育,设置符合当地经济社会发展急需的专业,完善“订单式”人才培养模式,加速培养当地急需紧缺人才;采取校校合作、校企合作、工学结合的模式,采取全日制、半工半读、中长期技能培训、跟岗实习等方式,最大限度保障低收入家庭适龄学生接受职业教育。二是实施教师素质能力提升计划。加大乡村教师进修、在职培训力度,推进实施城乡教师、校长交流(轮岗)管理;加大农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、师范生公费定向培养计划等政策的支持力度;招募大学生志愿者支教、退休教师支教、在职教师交流支教,加强与公益组织协作,构建结对帮扶支教机制。三是全面推进健康乡村建设,继续加大医疗资源投入力度,保障基本医疗设备供给;完善低收入家庭等弱势群体基本医保、大病保险、医疗救助制度。落实好医疗资源精准下乡工程,加强传染病、地方病、慢性病等防治工作,定期逐户开展慢性病随访、结核病筛查、居民健康小药箱药品检查,并向村民宣讲医疗惠民政策和各类防治知识。

第四,进一步完善自然灾害防救体系与住房保障制度。一是尽快建立健全县、乡、村、组自然灾害突发应急组织体系,分类别成立救灾应急领导小组,增强对基层领导干部、普通居民的抗灾救灾避灾知识与技能培训,提升其相关能力;拉网式全面排查自然灾害易发点位,尤其是对人口居住密集区,全面掌握滑坡地带、重点监测地区及应迁未迁居民居住点的灾害隐患点。二是建立防灾救灾多部门协作机制,即水文、气象、地质、电力、国土、农业、林业、交通、旅游、广播、卫生、民政、消防、公安、民兵、部队、非政府组织、社区等部门的会商与合作机制,实现自然灾害有关信息共享,做好自然灾害发生后的救灾联动协作工作,避免或最大限度降低二次灾害损失。三是推进自然灾害高风险区低收入家庭危房改造,提高农房设计水平和建设质量。构建政府推动、企业参与、社会协同和群众自愿的移民搬迁机制,采取整体搬迁、零星搬迁、分步搬迁、插花搬迁等模式;提高安置补助标准,完善安置区基础设施,通过集中安置的方式以及靠近城镇、靠近园区的原则实现移民搬迁和城镇化相结合,形成产业支撑,着力加强安置区产业培育和就业帮扶,从职业技能培训、创办网店、设立公益岗位等方面让搬迁居民增收有渠道、就业有岗位、创业有门路,实现“搬得出、稳得住、能致富”。推进村庄清洁和绿化行动,推进农村厕所革命,因地制宜建设污水处理设施,切实提升乡村人居环境。

第五,全面促进农村消费。一是结合全国统一大市场建设背景,强化市场基础制度规则统一,推进市场设施高标准联通,打造统一的要素和资源市场;进一步深化供给侧结构性改革,通过简政减税、放宽准入、鼓励创新,持续激发微观主体活力,减少无效供给、扩大有效供给,为农村市场供给更多物美价廉的商品和服务,不断满足农村居民对美好生活的消费需求。二是进一步规范市场秩序,大力解决行业分割、地方保护、假冒伪劣、虚假宣传、以大欺小、垄断和不正当竞争、侵害消费者权益等问题,打破各种封闭小市场、自我小循环;注重培育科技、教育、文化、信息、网络等新产业、新业态、新商业模式。三是加快完善县乡村三级农村物流体系,改造提升农村寄递物流基础设施,强化农村标准化物流仓储、冷链物流仓储与网络通信基础设施建设;深入推进电子商务进农村和农产品出村进城,建设县级及以下电子商务服务平台,为基层电商从业人员提供专业服务和运营指导,增加乡镇快递服务站网点,激活农村线上消费潜力;引导社会资本投资乡村生活消费服务综合体,提供购物、餐饮、休闲娱乐、农产品收购与加工等多种服务,推动便利化、精细化、品质化发展,满足农村居民消费升级需要。

参考文献:

〔1〕胡宏兵,高娜娜.教育程度与居民幸福感:直接效应与中介效应〔J〕.教育研究,2019,40(11):111-123.

〔2〕中国共产党第二十次全国代表大会报告〔EB/OL〕.(2022-10-16)〔2022-10-16〕.https://www.163.com/dy/article/HJQCVQGM0514N328.html.

〔3〕冯诗杰,李 宪,袁 正.医疗保险与城镇老年人幸福感〔J〕.消费经济,2014,30(2):84-89.

〔4〕程名望,华汉阳.购買社会保险能提高农民工主观幸福感吗?——基于上海市2942个农民工生活满意度的实证分析〔J〕.中国农村经济,2020,(2):46-61.

〔5〕罗楚亮.绝对收入、相对收入与主观幸福感——来自中国城乡住户调查数据的经验分析〔J〕.财经研究,2009,35(11):79-91.

〔6〕邢占军.我国居民收入与幸福感关系的研究〔J〕.社会学研究,2011,25(1):196-219.

〔7〕陈 卓,续竞秦,吴伟光.农村居民主观幸福感影响分析——来自浙江省4县(市)的证据〔J〕.农村技术经济,2016,(10):38-48.

〔8〕赵文龙,代红娟.显现的张力:环境质量、收入水平对城镇居民生活满意度的影响〔J〕.社会学评论,2019,7(5):41-53.

〔9〕张学志,才国伟.收入、价值观与居民幸福感——来自广东成人调查数据的经验证据〔J〕.管理世界,2011,(9):71-81.

〔10〕赵新宇,范 欣,姜 扬.收入、预期与公众主观幸福感——基于中国问卷调查数据的实证研究〔J〕.经济学家,2013,(9):15-23.

〔11〕周世军,童馨乐,邰伦腾.农民工的“平凡世界”与幸福感——兼对“Easterlin悖论”的一个验证〔J〕.中央财经大学学报,2017,(3):70-80.

〔12〕曹大宇.经济发展水平与居民生活满意度关系的考察及其政策启示〔J〕.改革与战略,2009,25(4):28-30.

〔13〕巫 强,周 波.绝对收入、相对收入与伊斯特林悖论:基于CGSS的实证研究〔J〕.南开经济研究.2017,(4):41-58.

〔14〕刘成奎,刘 彻.相对收入、预期收入与主观幸福感〔J〕.中南民族大学学报(人文社会科学版),2018,38(6):139-142.

〔15〕许海平,张雨雪,傅国华.绝对收入、社会阶层认同与农村居民幸福感——基于CGSS的微观经验证据〔J〕.农业技术经济,2020,(11):58-73.

〔16〕康 慧.农村居民绝对收入、收入增长与主观幸福感〔J〕.调查研究,2021,36(2):93-98.

〔17〕赵 丹,黄莉鳗.失地农民生活满意度及影响因素〔J〕.西北农林科技大学学报(社会科学版),2014,14(3):89-96.

〔18〕强彦红,吴文恒,梁 爽.西北地区小城镇居民生活满意度及影响因素研究〔J〕.干旱区资源与环境,2019,33(8):64-69.

〔19〕刘米娜,杜俊荣.住房不平等与中国城市居民的主观幸福感——立足于多层次线性模型的分析〔J〕.经济经纬,2013,(5):117-121.

〔20〕陈 刚,李 树.政府如何能够让人幸福?——政府质量影响居民幸福感的实证研究〔J〕.管理世界,2012,(8):55-67.

〔21〕Shin D,Johnson D. Avowed Happiness as An Overall Assessment of The Quality of Life〔J〕. Social Indicators Research An International & Interdisciplinary Journal for Quality of Life Measurement, 1978,5(4):475-492.

〔22〕王 偉,杨俊生,辛志勇.国外生活满意度研究成果及其意义价值〔J〕.江西师范大学学报(哲学社会科学版),2010,43(4):44-47.

〔23〕卢艳华.主观幸福感研究文献综述〔J〕.国外理论动态,2013,(7):10-23.

〔24〕Easterlin R A,Morgan R, Switek M, et al. From the Cover: Chinas Life Satisfaction, 1990-2010〔J〕. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012,109(25):9775-9780.

〔25〕周绍杰,王洪川,苏 杨.中国人如何能有更高水平的幸福感——基于中国民生指数调查〔J〕.管理世界,2015,(6):8-21.

〔26〕Veenhoven Ruut. Developments in Satisfaction-research〔J〕.Social Indicators Research, 1996,37(1):1-46.

〔27〕蔡栋梁,邱黎源,孟晓雨,等.流动性约束、社会资本与家庭创业选择——基于CHFS数据的实证研究〔J〕.管理世界,2018,34(9):79-94.

Analysis of The Impact of Income Uncertainty on Subjective Well-being of Rural Residents in Ethnically Underdeveloped Areas:Also on The Heterogeneous Effect in Different Age Groups

ZHAO Pengfei,Hou Yanmei,Wang Hongjian

Abstract: Residents happiness of life and its influencing factors have always been the focus of research, and household income uncertainty is measured by income level, income growth rate and income channel stability, this paper found that: (1)Income uncertainty has a significant impact on the subjective well-being of rural residents. Specifically, there is an inverted U-shaped relationship between income level and subjective well-being. The “tunnel effect” of income on subjective well-being is obvious, that is, if the income growth rate is higher than that of the surrounding families, the happiness of the respondents will be significantly improved, and otherwise, it will be significantly decreased. The stability of income channels is closely related to subjective well-being.(2)Different age groups have different cognition of happiness: young people pay more attention to income and housing conditions, middle-aged people pay more attention to education conditions, debt and social network relations, and elderly people pay more attention to medical conditions, pension insurance and living environment.(3)The impact of income uncertainty on five categories of consumption expenditure is heterogeneous: family life, property, health care, education and donation.

Key words: resident happiness; income level; common prosperity; rural revitalization strategy; economic growth; western development strategy; income uncertainty; minority area

(责任编辑:叶光雄)

收稿日期:2022-11-18

基金项目:2017年国家社会科学基金项目“西南少数民族地区农村贫困家庭返贫抑制及可持续生计对策研究”(17CSH014)

作者简介:赵朋飞,西南交通大学公共管理学院讲师,硕士生导师,博士,主要从事区域经济与社会发展研究,Email:zpfxnjd@126.com;侯艳梅,西南交通大学公共管理学院硕士研究生;王宏健,四川农业大学管理学院讲师。