观中国画中的“水”

喻 珊

(澳门科技大学人文艺术学院,澳门 999078)

文化作为人类基于自然的所有活动的总和,是物质表象与精神内在的整体。文化的精神及其价值取向渗透入生活中的各个层面,并且以各种形式表现出来,比如艺术。艺术是文化的载体,也是其表现形式与传播手段,通过艺术可以认识到文化的渊源与内涵。在中国诸多传统艺术中,中国画无疑是非常典型、颇具代表性的艺术种类。我们从历代中国画名作中看到了秀丽山川、旖旎风光、氤氲烟岚。在中国画史和画论中,读到了古代文人雅士寄情山水以为道心的情愫。古人对山水似乎情有独钟,在中国画中也是概莫能外。

《颐园画论》有言:“万物出生一点水,水为用大矣哉!作画不善用水,件件丑恶。尝论妇女姿容秀丽名曰水色,画家悟得此二字,方有进境。”①此句强调“水”为万物之源,且于中国画中,水亦有大用。

一、善利万物——作为材料媒介的水

美术史的书写不止于风格层面的发生与发展,还包括材料与工具的使用与替代。因从材料与工具亦可窥探文化的发展,因而材料与工具的历史,亦是关乎人类文明的历史。

1.水之迹

水是中国画绘制过程中不可或缺的材料媒介。然而,即使是在有关中国绘画材料的研究中,也很少见有对水的专门研究。但无论怎样,我们依旧能从文献史料中找到有关水媒介的描述。如董其昌在“画分南北宗”论中有言:“南宗则王摩诘始用渲淡,以变钩斫之法,其传为张璪、荆、关、董、巨、郭忠恕、米家父子,以至元之四大家。”②尽管此句全文不见“水”字,但“渲”之本意即为水。据《玉篇》:“渲,小水也。”郭熙在《林泉高致》中将其解释为:“擦以水墨,再三而淋之,谓之渲。”《玉篇》与《林泉高致》对“渲”的解释尽管存在词性的区别,但至少可以说明水在绘画过程中的运用。李思训:“每作一画,必先起草,按文挥洒。”黄公望:“董源小山石谓之矾头,山中有云气,此皆金陵山景。皴法要渗软,下有沙地,用淡墨扫,屈曲为之,再用淡墨破。”③夏文彦评吴道子:“其傅采,于焦墨痕中,略施微染,自然超出缣素,世谓之吴装。”④“洒”“渗”“染”均为与水相关的动词。历代画论中频繁出现的类似动词还包括“凝”“涂”“汙”等,足见水在作画过程中的普遍性和重要性了。

2.水之色

中国画自古就有“丹青”之说,其原本注重色彩。谢赫“随类赋彩”以及宗炳“以色貌色”均强调对对象固有色的表现。但这并不意味着纯写实的描绘,而是结合思想与画面艺术效果而进行改变,即“妙造自然”,因而得有“金碧山水”“青绿山水”或是“浅绛山水”的产生。在用色方面,中国画往往强调“艳而不俗”“淡而不薄”。然而,“艳”“俗”“淡”“薄”之别,皆与使用水的比例有关。此外,从过程来看,运水与设色也有直接关联。清代松年根据绢、纸之别,分别讲述了运色与运水的要义:“画绢要知以色运水,以水运色,提起之用法也。画生纸要知以水融色,以色融水,沉沈之用法也。”⑤黄公望在用色、用水方面亦有甚深体悟,在《写山水诀》中,其提出:“画石之妙,用藤黄水浸入墨笔,自然润色。不可用多,多则要滞笔。”⑥

然而,绚烂之极,渐归平淡。在唐代,用色鼎盛的现象发生了转变,水墨产生了,尔后水墨画愈发不可收拾。但无论是丹青还是水墨,都未曾离开过水的使用。随着水墨画的式显,逐渐占据了中国画的主流。王维在《山水诀》中开篇有言:“夫画道之中,水墨最为上……”⑦可见其将水墨视为最高境界。因为水墨画的产生,使得水在中国画中呈现出从未有过的独特表现效果;而水墨画的精彩之处也正是在于水的使用。正如清代李鱓有言:“笔与墨合作生动妙在用水。”

清代岱琳在《南宗抉秘》中谈道:“墨有五色,黑、浓、湿、干、淡,五者缺一不可。五者备则纸上光怪陆离,斑斓夺目,较之着色画尤为奇恣。得此五墨之法,画之能事尽矣。”⑧五色之别是如何产生的呢?其妙处皆在于用水,水的使用使墨分“五色”。“五色”只是一个大致的说法,以体现墨色浓淡,层次不同。加之皴、擦、点、染、渲淡、积墨之法,使得墨色表现更为丰富,变化多端。这种浑沦的迹象如此摄人情愫,全在于有无限的想象空间,这种若隐若现的氤氲烟云虚实互现,正是古人日思夜想、梦寐以求的幻境。

3.水之用

笔墨是中国画的基本功,更是“形成中国画艺术特色的一个重要组成部分”⑨。笔指向工具,墨指向材料。然而,墨本为固体,需载于水方可发挥功效。染、渲、积、泼、破等墨法以及干、湿、浓、淡等变化均涉及水的运用。不仅如此,笔的勾、勒、皴、擦、点均离不开水。因而,清代李鱓有言:“笔与墨合作生动妙在用水。”因为水的重要,清代松年在《颐园论画》中将“用水”与“用笔”“用墨”并列为水墨之六字要义。⑩

在笔墨功夫中,用墨之法最能显现水的妙用,所谓“水墨晕章”。清代张式尤其强调墨法的运用,其认为,墨法的关键在于用水。墨为形,水为气,因有气的运行,从而使得形变得鲜活起来。这也是古人之所以将“水墨”并称的道理所在。

二、上善若水——作为题材内容的水

水为生命之源,人类自古便逐水而居。水为人类提供了生存繁衍的动力与生存条件。不仅如此,水也孕育了人类灿烂的历史文化。当然,人类在师法自然中也离不开对水的关注与体悟,因而孔子有“君子逢大水必观”的感叹。于画家而言,更是少不得写心中之水。

1.取法自然,寄情山水

早期绘画中,多有关于绘水的记载。《左传》中,杜预注有:“禹之世,图画山川奇异之物而献之,使九州之牧贡金,象所图物著之于鼎。”又如王逸《楚辞章句·天问》、王延寿《鲁灵光殿赋》、王子年《拾遗记》中,都曾有图画天地、山川、四渎五岳等的记载。然而,水作为题材进入中国画,主要表现在山水画中。山水画的形成、成熟晚于人物画,主要是社会大背景决定的。因为人物画可以绘制忠臣孝子、贤王名将,有着“成教化、助人伦”的作用,故此在魏晋之前,儒家思想占据统治地位的两汉时期都非常兴盛。至魏晋时,由于社会动乱,老庄思想为中心的玄学兴起,士人开始崇尚玄学,寄情山水,“登山临水,竟日忘归。”谢灵运说:“夫衣食,人生之所资;山水,性分之所适。” 而宗炳则更是“凡所游历,皆图之于壁,坐卧向之。”就是足不出户,亦可“卧游”了。自此,山水画出现了。水,因此也成了中国绘画中不可或缺的题材内容。

2.水的表现样态

郭熙在《林泉高致》中对山、水的特征加以描述,其分别概括为“山之大”“水之活”。(11)因为水的流动,灵活多变,其样态也多样且多变。水,如汪洋、如飞瀑、如幽泉、如溪谷,其形态或深静、或喷射、或飞溅、或肥腻、或柔滑、或回环、或流淌。除此以外,水在中国画中还有一种特殊的表达——烟云氤氲,形容湿热飘荡的云气,烟霭云雾弥漫之状。董其昌在《画旨》中,引莫是龙之说,强调绘画之妙,全在烟云变灭之中。通过对烟云氤氲的表现,可使气韵生动。

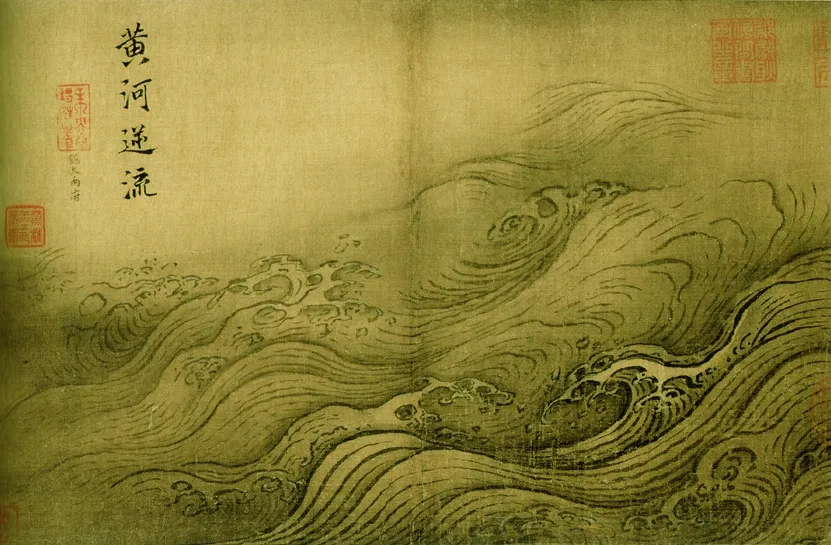

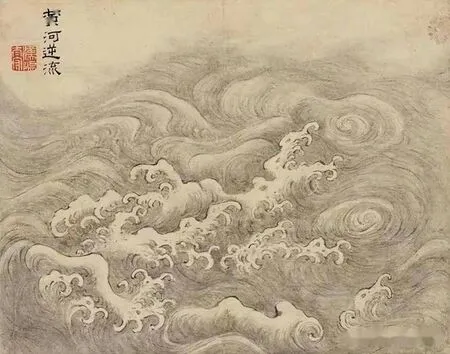

宋代马远在对水进行细致入微的观察后创作《水图》(图1)为最典型且最著名的绘水之作。其分别以洞庭风细、层波叠浪、寒塘清浅、长江万顷、黄河逆流、秋水回波、雾生沧海、湖光潋滟、雾舒浪卷、晓日烘山、细浪漂漂为题,描述水的不同样态及意境。将水的变幻万状、不可捉摸之态表现得淋漓尽致。明代王鏊题跋感叹:“……所谓尽水之变,岂独两孙哉!”明代孙克弘画山水学马远,在朋友处借阅马远《水图》,归还后念念不忘,遂背临全套十二幅,同名为《水图》(图3),既得原作梗概,又加以自由发挥,亦成为中国画史上的经典。

图1 (宋)马远《水图》之《湖光潋滟》

3.水的描绘方法

历代画作中对于水的表现,常见有勾勒、渲染、留白的技法。勾勒,即用线条描画出水的结构与轮廓。如马远《水图》(图1~2)主要运用勾勒之法。渲染,即用水墨或淡色晕染画面,使其呈现水的层次。马远《水图》之《黄河逆流》(图2)、孙克弘《水图》之《黄河逆流》(图3)均在勾勒基础上添加渲染之法。留白,即对水的表现不加笔墨,以描绘“无水之水”。通常,留白的方式会加以山石、小桥、舟船等的表现暗示水的存在。元代黄公望《富春山居图》(图4)中对水的表现则主要运用了留白的方法。

图2 (宋)马远《水图》之《黄河逆流》

图3 (明)孙克弘《水图》之《黄河逆流》

图4 (元)黄公望《富春山居图》(局部)

总的来说,中国画中对于水的表现特征可概括为:气韵生动,虚实相生。

如果说早期的绘画偏重于地形图形式的绘制,那么之后的山水画则更注重对水的灵动的表现。宋代王微在《叙画》中道出了二者的根本区别“夫言绘画者,竟求容势而已。且古人之作画也,非以案城域,辨方州,标镇阜、划浸流。本乎形者融灵而动变者,心也。”(12)如果说地形图是“形内无灵”,那么山水画则是“形者融灵”。可见,同样是关于水的题材,当发展至山水画时,不仅产生了水与山的结合,更在于山水画注重传山水之神,写山水之灵,以至于产生情感的变化。画作即成为富有生命之物。象画之生命,在于传神与灵动。动之神灵,需借托于不动之形象,即“灵之所见,故所托不动”。正因如此,就要求无论是画家对自然的观察还是观者对画作的品鉴,皆不可停留于视觉上的捕捉,而是需借助于心的感悟而产生的艺术想象。这样的想象也成了画面内容的一部分,所谓情景交融。

就山水画而言,水作为绘画题材,首先即与山相对。在自然中,山与水多相生相伴,同时二者又表现为一刚一柔、一直一曲、一实一虚,成为绘画审美不可或缺的元素。于是水作为主要题材而入画,便顺理成章,自然而然了。山水画从晋朝的萌芽兴起,到唐代的发展突变,以至唐末五代的发展成熟,从而使得山水画最终占据了中国画的主流位置。陈传席对山水画在唐末以来对发展描述为“知山水而知中国画”,道、理、情、趣以及宗、法、派、系均在山水画中得以表现出来。

三、道法自然——以形媚道的水

汉末魏晋时代的政治紊乱造就了人自身的觉醒以及艺术的自觉。绘画从政治或功利的附庸转变为以审美为原则。这一转型的标志,就是顾恺之的“传神论”。正所谓“以形写神而空其对,荃生之用乖,传神之趋失矣。”(13)“人伦鉴识”的兴起使得对人的品评成为当时谈论的焦点。起初是对具体的“神情”“神态”的重视,而后转化为对并无具体形态的“精神”的注重,所谓“物有生形,形有神情,能知精神,则穷理尽性。”(14)“能知精神,则穷理尽性”是“人伦鉴识”的真实写照,从中我们还能看到中国画重视精神价值与理性价值的思想渊源。晋朝兴起的山水画,依旧延续了这样的思想,其中,尤以宗炳“圣人以神法道”“山水以形媚道”(15)的论述为代表。

1.“山水以形媚道”

集儒、道、仙、佛思想于一身的宗炳,受道家思想影响最甚。在其《画山水序》中,开篇即提出:“圣人含道暎物,贤者澄怀味象”。“道”即物质存在和变化的普遍法则。“圣人含道暎物”即抽象、无形的“道”含于圣人之体而反映、表现于具象、有形之“物”中。“澄怀味象”即胸无尘浊以品味客观物象。宗炳笃信神形分殊,强调用画的形式将富有哲理的道表现出来。进而在《画山水序》中提出“山水以形媚道”(16)。此句直指山水与道的渊源,也成了山水画的功能论。通过对山水的“以形写神”,可以实现精神之寄托,因而山水的性质决定了其具有精神寄托之要素,所谓“质有而趣灵”。因“圣人以神法道”,即圣人以其精神寄托而通达于道,山水自然就通过其形态的表现而通达于道,即“山水以形媚道”。因此,魏晋之后的士人们迷恋山水,并将其绘制入画,以“味象”“体道”。

山水,可行可望,但不及可居、可游之山水。若能以绘山水之画而造可居、可游之境,达到与山水的物我合一,此即“卧游”(17)。“卧游”的目的绝非仅为消遣,而是调用最好方式体悟圣人之道。也就是说,“道”在山水之中,对山水的体悟,即是体悟圣人之道。对于古人的游心兹艺,若不深入思想层面的剖析,则难有透彻的理解。

2.哲学之所出

既然中国画皆强调“以形写神”“能知精神,则穷理尽性”,自然能实现通达于“道”,为何独以山水画作为体悟圣人之道的重要途径?其中蕴含了一个重要的哲学思想,即“以水喻道”。

“道”作为宇宙的本原,其不可言说。子贡就曾有过“不得而闻也”的感叹。因而,人们需要借助某种可表达的事物来讲述这一不可言传的义理。正如钱钟书所说:“穷理析意,须资象意。”关于这个具体物象的选择,道家与儒家都选择了“水”。

老子观静谧之渊提出:“渊兮似万物之宗。”庄子亦观静渊之水,有言:“夫道,渊乎其居也,谬乎其清也。”(18)自然之道,即万物的本源,都深藏于静幽的潭渊之水中。孔子观东流之水,感叹道:“夫水,遍于诸生而无为也。”流水浩大,普遍地滋养万物而仿佛无为。无论是“东流之水”还是“静幽之水”,儒道两家皆从中体悟出“水为万物之源”的哲学认知。水为万物之源,最接近于作为天地之始、万物之母的“道”。因而《老子》有言:“譬道之在天下,犹川谷之于汇海”,将天地间的道比作川流汇于大海。

“以水喻道”不仅因为水为万物之源,最接近于“道”,还在于水所承载的美德。在《老子》五千言中,有多处谈及水,其中最直接讲“道”的就是:“上善若水。水利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。”(19)至上的善犹如水一样。水善于惠利万物而不与其争,处守于众人所不愿处的低下之处,所以接近于道。水因其至善而接近于道,这在《荀子·宥坐》中有着类似的讲述:子贡问孔子,为何君子逢大水必观,孔子回答道:“夫水,遍与诸生而无为也,似德。其流也埤下,裾拘必循其理,似义,其洸洸乎不淈尽,似道。若有决行之,其应佚若声响,其赴百仞之谷不惧,似勇。主量必平,似法。盈不求概,似正。淖约微达,似察。以出以入以就鲜絜,似善化。其万折也必东,似志。是故见大水必观焉。”儒家从人伦之道的角度对水的美德加以归纳。

水为万物之源,至善至德,故几于道。因而通过观水不仅可以体悟水之至善,还可以以此通达于道,与道同体。这正是“卧游”的思想渊源。观山水画,通过对山水的体悟,从而达到与“道”同体。因而,造可居可游之境,身临其中,即可达到“物”我合一,与“道”同体。

结语

水是中国画中独具代表性的物象。从观看的角度而言,其主要表现为作为材料的水与作为题材的水。作为材料的水又以水墨的表现而尤显突出。尽管早期绘画中不乏对水的描绘,而水真正以成熟题材形式进入中国画则始于山水画的发展。始于魏晋玄学的山水画不仅表达了士大夫寄情于山水的情愫,更在于通过可居可游之水,以达到与山水之合一。道家以水喻道,士人则将道家的哲思转入对山水的描绘与体悟。观山水之体,得山水之神,居山水之境,这就是所谓观物——体道——言志的过程,从而得以实现物我合一,以水媚道。

注释:

①(清)松年撰,关和璋注评:《颐园论画》.北京:人民美术出版社,2018年,第35页.

②(明)董其昌撰,毛建波校注.《画旨》.杭州:西泠印社出版社,2008年,第37页.

③俞剑华编著.《中国古代画论类编》.北京:人民美术出版社,2004年,第700页.

④(元)夏文彦.《图绘宝鉴》.商务印书馆,1938年,第10页.

⑤(清)松年撰关和璋注评:《颐园论画》.北京:人民美术出版社,2018年,第35页.

⑥俞剑华编著.《中国古代画论类编》.北京:人民美术出版社,2004年,第701页.

⑦(唐)王维撰,王森然标点注译:《山水诀山水论》,北京:人民美术出版社,2016年,第1页.

⑧俞剑华编著.《中国古代画论类编》.北京:人民美术出版社,2004年,第293-294页.

⑨李可染语。

⑩“皴、擦、钩、斫、丝、点六字,笔之能事也,借色墨以助其气势精神。渲、染、烘、托四字,墨色之能事也,借笔力以助其色泽风韵。万语千言,不外乎用笔、用墨、用水六字尽之矣。”(清)松年著,关和璋注评:《颐园论画》,北京:人民美术出版社,第32页.

(11)参见(宋)郭熙:《林泉高致》.北京:中华书局,2010年.

(12)(南朝宋)宗炳:《画山水序》/(南朝宋)王微:《叙画》译解:陈传席,北京:人民美术出版社,2016年,第3页.

(13)自顾恺之:《魏晋胜流画赞》,韦宾笺注:《六朝画论笺注》,天津:天津古籍出版社,2018年,第74页.

(14)参见陈传席:《中国绘画美学史》,北京:人民美术出版社,2012年,第15页.

(15)(南朝宋)宗炳:《画山水序》/(南朝宋)王微:《叙画》,译解:陈传席,北京:人民美术出版社,2016年,第1页.

(16)同注.

(17)据《宋书·宗炳传》记载:宗炳爱好山水,喜欢远游,每游山水往往流连忘返。后因年老多病,回到江陵故宅,其感叹道:“老病俱至,名山恐难遍睹,唯当澄怀观道,卧以游之。”宗炳“凡所游履,皆图之于室。”(据《宋书·宗炳传》,(梁)沈约撰,刘绍军顾志华杨昶校点:长沙:岳麓书社,1998年,第1278页.)

(18)参见肖冬华:《水文化视域下儒道哲学思想比较研究》,载《南昌工程学院学报》,2019年第2期.

(19)(春秋)老子撰,徐华注评:《道德经》,南京:凤凰出版社,2019年,第18页.