哥哥养过三只狗

熊威

村上春树的《且听风吟》里有一个好多年不开口说话的男孩,一夜之间变成了话痨,滔滔不绝地讲了三天三夜……我就像这个男孩,在一个冬天,用几乎是无意识流淌而出的文字记录下了关于哥哥的回忆。就让文字为我们分担那些不敢触及的情感,让它们活在我们心里、活在文字里吧。

——熊威

1. 阿黄

大姨的儿子,也就是我的表哥,比我大四岁,属狗。他从小和外婆一起住,因为大姨和姨父常年在外做生意。

我妈说,凯凯哥哥一个人很孤单的,我们多去陪陪他,给他一些关爱。

那时我家还没买车,我妈就带我坐出租车去乡下的外婆家,在郑巷大花坛下车。下了车,我做的第一件事就是冲向哥哥的房间,那里有《神奇宝贝》《艾斯奥特曼》的碟片,有《火力少年王》里的溜溜球,一个叫“极速龙球”,一个叫“速度之魔”,还有《七龙珠》漫画,整整四十二卷,哥哥全买齐了。

而我呢?我家一本漫画都没有,因为妈妈不让我看。我只能去书城,把被别人翻得旧旧的《七龙珠》夹在《钢铁是怎样炼成的》里面看。我才是应该被关爱的小孩啊!

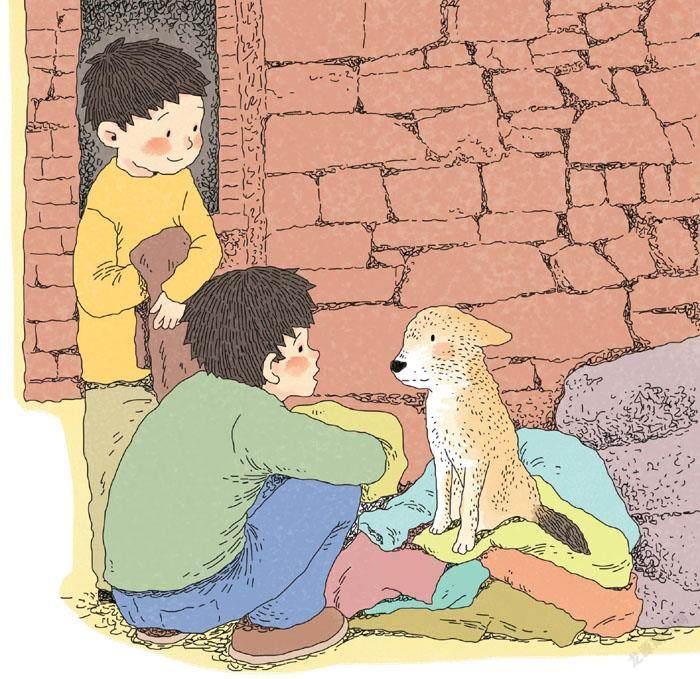

哥哥十一岁那年,不知从哪里捡来一条流浪狗,黄毛,尾巴黑黑的,耳朵尖尖的。哥哥翻出自己穿不下的棉衣棉裤,在雨棚下给它搭了个小窝。我也抱来自己的旧毛裤,入股了阿黄的小窝。

阿黄特别聪明。哥哥说“坐下”,阿黄就坐下。哥哥说“转圈”,阿黄就转圈。我说:“坐下,坐下,坐下!”阿黄动都不动。唉,白搭了一条裤子!

阿黄还拥有看家的技能。有一回,隔壁的阿瓜来收废品,和外婆讲价钱,阿黄一声不吭地趴在一边晒太阳。后来,外婆带我和哥哥去市场买无骨鸡柳,阿瓜回来取秤砣,阿黄认定他是小偷,又叫又跳,死活不让他进家门。

阿瓜只好干等着。等外婆带我们回了家,他才拿回自己的秤砣。

我从没见过这样机灵的狗。有一天,我翻《神奇宝贝图鉴》,翻到卡蒂狗,技能是威吓,属性是炎……简直和阿黄一模一样嘛!我顿时对哥哥肃然起敬,用专业的话讲,他已经成了一名神奇宝贝训练师了,只要收集到一块火之石,阿黄就会进化成风速狗。

我愈发觉得世界不公平了。我养过一只叫“烤鸡翅”的小鸟,可它不会学人说话。我计划了好多天,终于把它救出笼子,没想到它不会飞,蹦得还没有我高。爷爷把它抓回笼子,特意加固了笼子。后来它死了,被奶奶丢进了垃圾桶。我还养过一条黑色的金鱼,它只有一只眼睛。我老是做噩梦,梦见它在我手心打滚,可我怎么也找不到鱼缸。我每天给它喂吃的,可它还是死了,被奶奶丢进了垃圾桶……

我花了一个寒假的时间和阿黄培养感情。大年三十那天,妈妈带我去吃肯德基。我把一只新奥尔良烤翅揣在口袋里,下午带到外婆家喂阿黄吃。我站在一边,看着它把骨头嚼得咔咔响,馋得猛咽口水。阿黄终于被我感动,肯让我搂搂脖子、顺顺毛,还给我表演了转圈圈。皇天不负有心人!我狂笑三声,满脑子都是风速狗跟着我逛街的画面……这时,哥哥从房间走出来,阿黄立刻迎了上去,头也不回。

妈妈跟在哥哥后面,说过年了,要带哥哥去镇上买几件新衣服。

那天晚上,我们在外婆家吃年夜饭。我们一家三口,阿舅一家三口,加上外公外婆和哥哥,一共九个人。我突然发现大姨和姨父没来吃饭,就问妈妈他们去哪儿了。

妈妈凑过来,用很小的声音告诉我:“你大姨和姨父最近忙着呢。”

“忙什么?”

“你大姨和姨父在甘肃开了一家超市。过年了,超市的生意最好了,他们就没回来。”

我回忆了一下,只记得大姨有一根黑黑的麻花辫,姨父呢?没印象了。

妈妈喂我吃了一碗汤圆。汤圆是芝麻馅的,热腾腾的,香香的,我吃得肚皮都要撑破了,可妈妈又盛了一碗。我连忙说吃不下了,妈妈说你想得美,这是给你哥盛的,你给他端到房间里去。

我端着汤圆,走到哥哥的房间门口,喊哥哥给我开门。哥哥好半天不应我。我趴在门缝上往里瞧,看见哥哥把阿黄放在腿上,凑得近近的,一边给它梳毛,一边和它说着什么。

我听不清,但我发现哥哥的眼睛红红的,就用力踢踢门,问他怎么了。

哥哥给我开了门,拿手背抹抹脸,说眼睛里进狗毛了。

晚上,我和哥哥睡一张床。妈妈打来热水,要给我们洗脚。

哥哥脱了袜子,迟迟不肯把脚伸进热水里。

“阿姨给你洗脚,和妈妈给你洗脚是一样的。”妈妈笑着说。

“就是!有什么不好意思的!”我在一旁帮腔。

他低下头,说:“阿姨,你要真是我妈妈就好了。”

我突然觉得心里酸酸的,想抱抱他,又有点不好意思,就去抱角落里的阿黄。它一直缩在那里,眼珠子湿湿的,亮亮的,抱起来热烘烘的,有一股泥土的味道。

没想到,第二天我就被它咬了。

那时,我敏锐地觉察到,隔壁家的阿兵趴在墙上,想要拿弹弓射阿黄,就赶紧去推它的屁股,告诉它快跑啊!阿黄却噌地转过头,冲着我就是一口,真是狗咬呂洞宾!从此我一看见狗就有点儿害怕。

外婆知道了,拿扫帚打阿黄,骂它畜生。哥哥舍不得打阿黄,把《神奇宝贝》的碟片塞给我,让我拿回家看。昨天我问他要,他不肯,因为我那时候有个坏习惯,拿了别人的东西总忘记还。

2. 小黑

有一天,阿黄去街上玩,被狗贩子拐走了,再没回来。听外婆说,哥哥偷偷哭了好几天。

那年哥哥十五岁,下巴冒出了胡须,嗓音越来越低沉,干的事也越来越酷了,比方说,和隔壁的阿兵去游戏厅打桌球,坐在副驾驶上陪阿舅一起跑长途,去镇上的舞房里跳街舞,还上了电视。

最重要的是,他拥有了一台属于自己的电脑。尽管我妈再三反对,大姨和姨父还是给他买了。每次我爸开车带我和妈妈到外婆家,下了车,我做的第一件事就是跑去哥哥的房间,伸长了脖子,看他和隔壁家的阿兵一起玩《梦幻西游》,玩《合金弹头》,玩《街头霸王》。

有一次,外婆走进房间,见我在一边站着,连个坐的凳子都没有,就跟哥哥说:“让弟弟也玩会儿嘛!”

我战战兢兢地坐在电脑桌前,笨手笨脚的,不是按错键就是放错技能,一会儿就出局了。

“这么简单都不会?”我听见阿兵嘀咕。

“我弟还小嘛。”哥哥笑着说。然后他把难度等级调低,问我:“再来一局?”

说好了一人一局,怎么能让着我呢?还降低难度,瞧不起谁呢!我更难受了,红着脸站到一边,轮到我也不玩了。

后来,阿舅来敲门。他刚钓鱼回来,让哥哥去帮忙拎水桶。这是个挽回面子的好机会,我立刻说:“我也去!”

阿舅的汽车停在路边。后备厢一打开,我就抢着搬东西。阿舅递过来一水桶的泥鳅,密密麻麻的,散发出浓浓的腥味。我头皮发麻,浑身起鸡皮疙瘩。这时,耳边突然炸起打雷一样响的狗叫,我手一软,泥鳅洒了一马路。

我慌忙转过头,一只黑漆漆的大狗正恶狠狠地看着我。哥哥拦在我面前,大狗立刻不叫了,尾巴摇啊摇。后来我才知道它也是哥哥捡来的流浪狗,叫小黑,平时都拴在阿黄的窝里,免得出去乱跑,又被狗贩子盯上。

哥哥把泥鳅捡进桶里,和阿舅一起拎回家,还修好了那根用来拴小黑的链子。

他指着我对小黑说:“自己人,自己人!不许叫了!”小黑不听,一看见我就叫个不停。和阿黄比起来,它简直太笨了。

外婆生气了,把它撵到家门口的鸡圈后面,用链子拴住。这下终于消停了。

吃晚饭的时候,阿舅一个劲儿地拿我开玩笑:“真的是读书读傻了!”“这个木頭脑袋只能读书了!”

妈妈一个劲儿地帮我打圆场。

我没吭声,心里不服气,又不想跟阿舅一般见识。

“男孩子光会读书没用!”“男孩子就要野一点嘛!”

阿舅一说这话,我就想起哥哥小时候光着膀子,在排水沟里捞泥鳅、在稻田里捉蜻蜓、在房子后面的河里钓龙虾,晒得黑黝黝的样子。而我就是他嘴里的“城里的小孩”,整天坐在空调房里,“娇滴滴得像朵花儿似的”。

这话说对了一半。我确实整天坐在空调房里,因为我上午学油画,下午学英语,晚上还要学奥数。可你别忘了,上一回我摔断了右手,医生给骨头复位的时候我可是一声没哭。后来,我还带伤跑完了校运会的男子四百米比赛。我一点儿都不娇滴滴。

可是,我又打心里佩服我哥,甚至有点儿嫉妒。

和他比起来,我一下子就矮了一截。我哥会侧手翻、前空翻,篮球打得好,街舞跳得好,唱歌也好听,能把腕力器全部折起来,能把《梦幻西游》的角色练到满级,柜子里还有女孩子送他的大头贴和项链呢。而我打篮球的时候会被球砸,唱起歌来五音不全,四肢出了名的不协调,做广播体操像个笨狗熊,只会一个劲儿地读书,读啊读,终于考上了镇子里最好的私立中学,可班上的女孩子都觉得,成绩好一点儿都不酷啊!

还有一件事,我从来不敢和别人说。学校要求我们住宿,一礼拜才能回一次家。长这么大,这是我第一次整整一个礼拜没法见到妈妈。开学以后的第一个双休日,我见到妈妈的时候还哭鼻子了。而我哥一年只见大姨一两次,真是比我独立多了。

吃过晚饭,爸爸妈妈和阿舅聊天。外婆见我一个人坐着出神,就把我拉到哥哥的房间,让我哥陪我玩。

我们看了半集《神奇宝贝》,阿兵走进来,问去不去游戏厅打桌球。

哥哥站起身,披上外套就要出去。我也跟着站起来,哥哥不让我去:“你太小了,不会玩。”

他们勾肩搭背,走了。

我偷偷跟在后头,眼看着哥哥的背影越来越小,越来越远,不见了。我一个人走回外婆家,摸黑打开大门。

一声狗叫在黑暗里炸开,是小黑。我的心猛地一跳。

“傻狗!傻狗!”

我冲着眼前的黑暗大吼大叫,痛苦和愤怒在眼睛里燃烧。

3. 三三

三三在兄弟姐妹里排行老三,也是哥哥养的第三只狗,所以叫三三。

三三出生的那年,哥哥十九岁,刚读大学。

三三是我的一个朋友抱来的,说是给在家养病的哥哥做个伴。

它就像跟屁虫一样,一直跟在哥哥的脚脖子后面,远看好像脚脖子上长了一团雪白的蒲公英。

和小黑比起来,三三小巧玲珑、聪明伶俐。哥哥说:“坐!”三三就坐下。哥哥说:“接骨头!”三三就蹦起来接骨头。哥哥往院子里扔个皮球,三三就一阵飞跑,把球衔回来。

我在旁边看得哈哈笑。

那时我读高一,个头已经赶上哥哥了。他也终于把我当作大孩子了,告诉我刮胡子之前要用热毛巾敷一敷脸,去操场做早操的时候要穿厚一点的鞋子,这样才能排到队尾的位置,隔壁班的女孩就会多看我几眼,还要记得跟理发师说,刘海剪短一点,我露出额头比较帅气。

我转头看他。因为是冬天,他戴了一顶黑色的老头帽。老头帽是我买给他的。如果摘掉帽子,你会看见一头短短的头发。一年前的他还留着一头染成棕色的长发,两边让我羡慕的长鬓角,他每天用梳子和吹风机细心打理。四个月前,为了动手术,他剃了个光头。

天气冷,头发长得慢,没法遮住那道刺目的伤疤。那是一条很长的伤疤,从哥哥的头顶一直斜斜地伸到耳朵后面。

四个月前,也就是七月初的一天,哥哥突然闹头疼,一开始以为是中暑,让外婆给他刮痧,没想到第二天还是头疼,疼得厉害,去镇上的医院一检查,发现脑袋里长了一颗肿瘤。

那一天,接到外婆电话的时候,我和爸爸妈妈正在西湖边拍照。就在前不久,我考上了镇里最好的高中。傍晚,雨下得很大,台阶上的积水像瀑布一样流下来。我们好不容易挤上去火车站的公交车,坐晚班车回家。

第二天,全家人带哥哥去人民医院。做完核磁共振,医生一看结果就摇头。

第三天,我见到了大姨和姨父。听说他们是连夜开车赶回来的。大姨的麻花辫乱乱的。姨父皱着眉头,不停地抽烟。

又过了几天,妈妈告诉我,哥哥要去上海动手术了。我跑进房间,写了一封信给哥哥,写完以后读了读,真肉麻啊!

我就跟妈妈讲:“直接给哥哥就行了,你不许看。”

过了一个月,妈妈告诉我,哥哥回来啦。

第二天,我抱着一只大大的鞋盒,背着一把木吉他,走进了哥哥的房间。身后,小黑叫得震天响。

读初中以后,我很少来外婆家。小黑一直没记住我。外婆开玩笑说,小黑一叫,她和外公就知道是我来了。

我先把吉他交给哥哥:“徐正凯同志,为了丰富你的病余生活,我亲自为你报名了吉他班。等你能下床了,咱们一块儿去练。”

我不再叫他“凯凯哥哥”,而是直呼其名了。

“好的,师兄。”

哥哥的舌头还不是很利索,把“师”念成了“吃”。

我又把鞋盒放到床沿上,很神秘地打开盖子。三三像一团雪白的蒲公英似的,在哥哥那闪亮的目光里打了个哈欠,然后伸了个懒腰。

八月剩下的日子里,哥哥和我一块儿学吉他,一星期一节课。我们把指甲剪得短短的,这样才能把琴弦摁牢。半个月以后,我们的左手都磨出了一层薄薄的茧。三三蹲在琴房的地毯上,时不时嚷一嗓子助兴。

让我郁闷的是,三三总是跟在哥哥的屁股后面,就像阿黄和小黑一样。我时常怀疑,哥哥是不是掌握了“狗语”这门外语,从小到大,我经常看见他和小狗说悄悄话。

第二年的九月,我们在外婆家给哥哥过二十岁生日。

哥哥已经在家养病一年了,每隔三个月就去做一次核磁共振检查,每天都喝苦苦的中药,喝之前都说:“这是糖水啦。”然后大口大口地灌下去。

哥哥拿出幾件棉衣,说是去年做完手术以后,自己把游戏里的装备卖了,卖了6000块钱,给外婆外公买了厚厚的棉衣,给我妈也买了一件。

他还说,自己要尽量多活一点,比外公外婆多活一天,可以尽尽孝心。

我听了觉得很奇怪,哥哥在说什么呀?他多健康啊,除了头顶多了条疤,和以前比起来没区别嘛。

“你肯定是要比我们长寿的,要带着弟弟妹妹好好孝敬我们。”妈妈笑着说。

爸爸也说:“等你病好了,就回学校接着念书。小时候没好好念书,现在可要加油啊。”

哥哥学的是珠宝鉴定,听起来很像电影里的职业。

哥哥睡得早。睡前,我陪他一块儿打游戏,玩了一个钟头的《梦幻西游》,把每日任务做完了。哥哥还和大姨一块儿合成照片,把他从小到大的照片和大姨的照片拼在一起:“我和老爸也没几张合照,下次把他的照片也加上。”

半夜,我被噩梦吓醒,听见隔壁房间传来低低的哭声。我走到院子里,踮着脚往黑漆漆的屋子里瞧,借着白白的月光,我只看见了三三的白毛。

是三三在哭吗?那是呜噜呜噜的哭声,好像憋着很大的委屈。

第二天,哥哥的眼睛肿肿的。

很久以后,妈妈告诉我,哥哥二十岁生日之前,也就是那年的八月份吧,去医院复查,发现病情又复发了。医生说,已经没法再动手术了,只能用药物控制。

我不记得哥哥说过一句抱怨的话。他让外婆不要老是哭,让妈妈多吃点饭,说她吃得太少了。

如果他还说了别的话,也许只有三三能听见吧。

4. 哥哥

第三年,四月初,妈妈说,哥哥要做化疗了。

阿舅和妈妈送哥哥去医院。

外婆站在家门口,一边送哥哥上车一边抹眼泪。

“外婆,我去医院住几天,马上就回来了。”哥哥说。

他要上车的时候,脚脖子上还挂着一团雪白的“蒲公英”。两年过去了,这团“蒲公英”还是那么小、那么白,哥哥却再也抱不动它了。

我只好伸出手,使劲把它从哥哥的裤腿上拽下来。每次哥哥去医院,三三都要跟着去。

“阿威,你照顾好三三。”哥哥又嘱咐了我一遍,“等它生宝宝的时候,我肯定早就回家了。”

“再会,凯凯哥哥!”我脱口而出。

车门关上的那一刻,我们都看见了对方脸上的惊讶。我已经有好多年没叫他凯凯哥哥了。我们好像一下子回到了小时候。

三三跟在汽车后面跑,我没有去追它。

第二天,我带三三回自己家,把房间的地毯掀起来,给它搭了一个窝,然后就去做试题了。高中真的有做不完的作业啊。

等到周末,爸爸带我去看哥哥。

“我能带上三三吗?”

爸爸摇摇头。宠物不能带进病房。

我们坐公交车,101路转102路,人民医院下车。

病房里,大姨和妈妈一边陪着哥哥,一边做十字绣。听她们后来说,一来是可以卖出去换点医药费,二来是让自己手头有点事儿干,省得胡思乱想。

哥哥知道我来了,说要和弟弟拍合照。

我拿着爸爸的手机,跪在床边。哥哥抬了抬手,好像要比个V,没抬起来。

“今天怎么这么黑,是不是没开窗啊?还是天气不好?”哥哥问。

病房的窗帘敞开着,阳光透进来,把四周的墙壁照得雪白。

我看看妈妈,妈妈看看我。妈妈的眼睛一下子变得红红的,好像蒙上了一层水汽。我的也是。可能是眼睛里进狗毛了吧。

“报告徐正凯同志,今天下雨了,是阴天,我把闪光灯开起来。”

拍完照片,我把手机举到哥哥眼前:“看,怎么样?”

“好,拍得挺好。”

我又和哥哥说,三三在我家住得可好了,肚子一点一点鼓起来了,等你回来的时候就有好多小三三一起玩啦!

这时,走廊里传来脚步声。哥哥突然说:“爸爸回来了。”

我看看大姨。大姨摇摇头,用很轻很轻的声音告诉我:“你姨父回甘肃赚钱去了,你哥做手术花了好多钱,每个月吃的药也要好多钱。”

然后,大姨凑到哥哥耳边,说:“爸爸过几天就来看你……”

哥哥没有回答,只是躺在床上。我想,哥哥讲话一定很累吧,所以需要休息一下。

走廊里的脚步声越来越近,接着,有人敲门。

大姨开了门。门外站着一群哥哥姐姐,都和哥哥差不多年纪。阿兵也在。有个姐姐手里拿着一束鲜花,她和大姨打招呼,看起来有点害羞。

爸爸说,我们该走了,就拉着我离开了病房,剩下大姨、妈妈还有哥哥姐姐们留在病房里。

回家以后,我做了几套试卷,去喂三三吃东西。它不吃,好像知道哥哥胃口不好,决心陪着哥哥饿肚子似的。

我哄它:“你肚子里还有小宝宝,你要吃啊,你要等哥哥回来啊。”

我说完,三三张开嘴,安安静静地把东西都吃了。

妈妈很晚才回家。她告诉我,有个女孩子买了玫瑰花、蜡烛,还有两只银戒指,在病房里面向哥哥求婚。

说着,妈妈别过脸,用手捂住眼睛,肩膀微微颤抖。

我记起很久以前,偷偷打开哥哥的柜子时发现的大头贴和项链。

真像呀,是同一个女孩吧?

一天早上,妈妈打完电话,抱着我哭了。她告诉我,哥哥已经不太能说话了。

那天是5月8号,母亲节。

大姨问哥哥:“有没有话要和妈妈说?”哥哥握着大姨的手,用力握了三下。

我对着面前的菜泡饭发愣,眼泪突然掉进了汤里。我跑回房间拿纸巾。

那天天气挺热,我买了汉堡、可乐,放学以后给哥哥送过去。哥哥睁开眼,好像剛睡醒的样子,看着我说:“不要怕。”

大姨和妈妈高兴坏了。哥哥已经好几天没说过话,也没吃过东西了。

我问哥哥:“要不要吃点肯德基?”

哥哥的下巴微微顿了顿。

我小心地把吸管送进哥哥嘴里,他小口抿着。我又把汉堡切成小片,喂给他吃。他吃了好几片。

大姨开玩笑说:“咱们喂的不吃,弟弟喂的就吃,弟弟的面子就是大哦!”

后来,我听妈妈说,那是哥哥住院以来吃得最多的一次。

5月14号的下午,放学了,爸爸开车来接我。

路过一家花圈店,爸爸让我下车去搬个花圈。等我回到车上,爸爸递过来一张纸片,让我试着辨认上面的字迹。

我问:“这是谁的字?”

爸爸说是哥哥的。

那是一排竖写的字,我们仔细地、安静地看着这排字。车窗外传来一声狗叫。我认出来了,是哥哥的游戏账号和密码。

爸爸说:“你收着吧,你哥留给你的。”

我小心地收好。那时我还没有属于自己的电脑,就问爸爸借了电脑,下载了《梦幻西游》,输入账号和密码,登录,发现哥哥已经帮我练到满级了。

小三三们出生以后,三三一直流眼泪,不吃东西。

后来,我们把它埋在哥哥的身边。

年初,我抱着小三三们回外婆家。走进大门口,却没听见那熟悉的叫声。

我紧张起来,抽开压在鸡笼上的木板。小黑嗖地站起来,和我四目相对。我看见它的鼻子动了动,犹豫了一下,终于没有冲着我大叫。

“你总算认得我啦。”

我往哥哥的房间走去。说实话,我竟然挺想念小黑的。

这样想着,耳边吼声震天。

发稿/朱云昊