父母体罚与青少年饮酒行为的关系:学校参与和不良同伴交往的中介作用

陈 沛 陈雨漩 贺文轩 罗依玲 陈默涵 喻承甫

(广州大学教育学院心理学系/青少年心理与行为研究中心,广州 510006)

1 引言

青春期是青少年向健康成人过渡的关键时期,也是心理学研究饮酒行为问题的一个重要时期。在青春期,青少年更倾向于模仿成年人的行为,并将这些行为看作是自身成熟的标志 (Ouyang et al.,2020)。最新流行病理学数据指出,在中国以及一些西方国家,超过50%的青少年在高中毕业前开始饮酒(Guo et al.,2021;Johnston et al.,2018)。然而,青春期的饮酒行为会对青少年发展产生短期和长期的伤害,包括认知神经缺陷、恶劣的学业表现、酒精依赖等行为和心理健康问题 (Davis et al.,2018;Shield et al.,2020;Wang et al.,2019)。因此,为了制定可行的预防和干预方案,需要明晰青少年饮酒行为的发生机制。

父 母 体 罚(parental corporal punishment)是 指父母使用物理力量使孩子体验到非伤害性的不适或痛感,从而纠正或控制儿童的行为(Donnelly&Straus,2005)。依据压力过程模型 (stress process model;Cicchetti&Toth,1991),父母体罚会给青少年造成极大的压力,激发叛逆心理,并伴随生理应激、焦虑等消极情绪,导致饮酒等问题行为。实证研究表明,父母体罚是青少年饮酒行为的重要风险预测指标 (Taillieu&Brownridge,2015;Taylor&Stupica,2015)。此外,已有研究发现,父母因素(如父母婚姻冲突)对青少年男女生的饮酒行为的影响并非等同(Jiang et al.,2016;陈泉凤 等,2019)。而父母体罚对青少年男女生饮酒行为的作用程度是否等同,还需要更多探究。因此,本研究提出假设1:父母体罚与青少年饮酒行为的关系存在显著的正相关。

步入青春期后,学校和同伴因素对青少年发展产生了关键性的作用。父母体罚可能会降低青少年的校园活动参与度以及与同学的积极互动程度,从而增加内外化问题的风险(Hirschi,1969)。因此,本研究引入学校参与和不良同伴交往,拟考察其在父母体罚与青少年饮酒关系中的中介作用。学校参与(school engagement)是一个多层面结构,其中,行为参与包括学习活动的参与,情感参与包括归属感、态度和价值观等,认知参与包括策略学习、自我调节学习等(Fredricks et al.,2004)。依据社会控制理论(social control theory;Hirschi,1969),父母体罚等不利处境是通过削弱青少年与重要团体(如学校)的联结和参与程度来影响其适应的。具体而言,父母体罚会妨碍青少年建立社会化情感纽带,促使青少年偏离社会期望与社会传统规范,从而减少学校活动的参与(喻承甫 等,2017)。进一步地,低学校参与的青少年对学校价值观和积极规范的认同度低,一般很难与同伴、老师建立联结,而且学业表现较差,容易受到排斥,产生较大的心理压力。而饮酒可以暂时缓解学校的一系列负面经历带来的压力。研究表明,学校参与是将父母体罚与青少年内外化问题联系起来的重要中介机制(Hu et al.,2019;田云龙 等,2018)。例如,田云龙等人(2018)以1389名初中生为被试证明学校参与显著中介父母体罚与沉迷网络游戏之间的关系。值得注意的是,大量研究指出,饮酒行为的发生机制与问题网络使用的发生机制相类似(Ko et al.,2008)。鉴于此,本研究提出研究假设2:学校参与可以中介父母体罚和青少年饮酒行为之间的关系。

进一步地,父母体罚、学校参与可能会通过不良同伴交往来影响青少年饮酒行为。首先,依据社会网络理论(social network theory),经常被父母体罚的青少年缺乏社交技巧,学校活动参与度较低,往往不受老师和同学的待见,因而同伴关系的满足程度较低。而青春期对友谊的渴望会使得这些青少年被迫选择与不良同伴交往(Veenstra&Dijkstra,2011)。最近几项研究证明,父母体罚和学校参与均可显著预测青少年不良同伴交往(Li et al.,2013;Lin et al.,2020;Zhu et al.,2017)。此外,结交不良同伴会增加饮酒等内外化问题出现的风险(Chen et al.,2020)。依据同伴聚集理论 (peer cluster theory;Oetting&Beauvais,1986),不良同伴聚集会通过观察学习、同伴群体规范的压力等途径,增加青少年对饮酒行为的积极认知和对结果的积极预期,从而增加其饮酒行为(Brumback et al.,2021;江艳平等,2015)。以往研究发现,不良同伴交往可显著中介家庭环境因素(如父母婚姻冲突、亲子冲突、教养方式等)与青少年饮酒等风险行为的关系(陈泉凤等,2019),以及可显著中介学校活动卷入与青少年饮酒行为的关联(陈丽华 等,2012)。因此,本研究提出研究假设3:不良同伴交往在父母体罚和青少年饮酒行为的关系中存在显著的中介效应,以及研究假设4:学校参与和不良同伴交往显著链式中介父母体罚和青少年饮酒行为,即父母体罚会削弱学校参与,进而增加不良同伴交往,从而增加饮酒行为。

基于已有文献研究以及上述理论,本研究拟考察父母体罚与青少年饮酒行为的关系,以及学校参与和不良同伴交往在其中的中介作用。综合上述的研究假设,建构了一个链式中介模型,如图1。

图1 基于假设的链式中介模型图

2 研究方法

2.1 被试

本研究采用方便取样法,在广东省广州、佛山两个地区的四所普通中学选取1354名初中生为研究被试。被试平均年龄为12.90岁,年龄范围为11岁到15岁,标准差SD为0.58岁。其中,49.6%为男生(n=672人),50.4%为女生(n=682人)。在所有研究对象中,约52.9%的被试父母受教育水平为初中及以下,约29.8%的被试父母受教育水平为高中或大专,约17.3%的被试父母受教育水平为大学本科及以上。此外,家庭人均月收入低于1000元的被试约占13.1%,家 庭 人 均 月 收 入 在1000~3000元 和3000~5000元的被试比例分别为32.4%和32.5%,13.5%的被试家庭人均月收入为5000~7000元,而只有8.5%的被试家庭人均月收入在7000元及以上。

2.2 研究工具

2.2.1 父母体罚

采用Morris和Gibson(2011)修订的父母体罚量表(Parental Corporal Punishment Questionnaire),并由Zhu等人(2017)经过多次翻译与反复修改得到的中文版量表对父母体罚情况进行测量。该量表共6个项目,要求青少年报告在过去的6个月里,父亲和母亲分别采用“打耳光和/或屁股”、“用力抓或摇晃”、“毒打”三种体罚手段的频率。采用5级评分,从“1=从不”到“5=不小于5次”。所有项目的平均得分越高,反映被试遭受体罚的次数越多。该问卷在以往以中国青少年为被试的研究中广泛使用,并表现出良好的信效度(田云龙 等,2018;Zhu et al.,2017)。在本研究中,该问卷的内部一致性系数为0.76。

2.2.2 学校参与

采用Wang等人(2011)编制,田云龙等人(2018)翻译修订的学校参与量表 (School Engagement Scale)进行测量。该量表共23个项目,要求青少年报告在过去的六个月里,学校行为参与的频率(5级评分,从“1=从不”到“5=总是”)以及学校认知参与和学校情感参与的程度(5级评分,从“1=非常不符合”到“5=非常符合”)。计算所有项目的平均分,分数越高反映青少年学校参与水平越高。该量表在以往以中国青少年为被试的研究中表现出良好的信效度(Lin et al.,2020)。在本研究中,该量表的内部一致性系数为0.88。

2.2.3 不良同伴交往

采用Zhu等人(2015)基于以往学者编制的量表而修订的不良同伴交往问卷进行测量(Fergusson&Horwood,1999;Fergusson et al.,2002)。该问卷共12个项目,要求青少年报告在过去的半年里,是否有朋友参与打架斗殴、沉迷上网、离家出走等不良行为的状况。采用5级评分,1表示“没有”,5表示“6个或以上”。计算所有项目的平均得分,分数越高说明青少年不良同伴交往越多。该问卷在以往以中国青少年为被试的研究中广泛使用,表现出良好的信效度(Chen et al.,2020;苏萍 等,2017)。在本研究中,该问卷的内部一致性系数为0.88。

2.2.4 饮酒行为

采用江艳平等人(2015)编制的青少年饮酒行为项目进行测量。要求青少年报告在过去的6个月里,平均每个月的饮酒频率。采用6级评分,1表示“从没喝过”,6表示“8次或以上”。项目得分越高,反映青少年饮酒次数越多。该测量方法在以往以中国青少年为被试的研究中广泛使用,表现出良好的效度(Chen et al.,2020;Jiang et al.,2016;陈 泉 凤等,2019)。在我们先前的研究中,采用流调中心的抑郁量表进行效标关联效度检验,结果显示,该抑郁量表与饮酒行为项目得分显著正向关联。

2.2.5 协变量

先前的文献发现,性别、年龄和冲动性与青少年饮酒行为显著相关(Wang et al.,2019)。因此,本研究对以上变量进行了控制处理。其中,冲动性水平采用Cándido等人(2012)编制,朱键军等人(2015)翻译的UPPS-P冲动行为量表进行测量。该量表共20个项目,采用4级评分,从“1=非常不同意”到“4=非常同意”。该量表在以往以中国青少年为被试的研究中广泛使用,并表现出良好的信效度(Liang et al.,2021;朱键军 等,2015)。在本研究中,该量表的内部一致性系数为0.73。

2.3 研究程序与数据处理

本研究获得了作者所在大学心理学系的伦理审查委员会的审查。在征得问卷调查所在学校的老师和学生本人的知情同意后,由训练有素的心理学研究生担任主试,以每个班级为单位进行施测。完成问卷填写所需时间大概为30分钟。采用SPSS 25.0进行数据处理。

3 结果与分析

3.1 共同方法偏差检验

采用Harman单因素检验法对研究工具各维度进行探索性因素分析。经分析可知,9个(特征值>1)因子共同解释了56.78%的方差变异。其中,第1个因子占了18.67%的方差,小于40%。因此,本研究并不受到来自共同方法偏差导致的严重影响。

3.2 初步分析

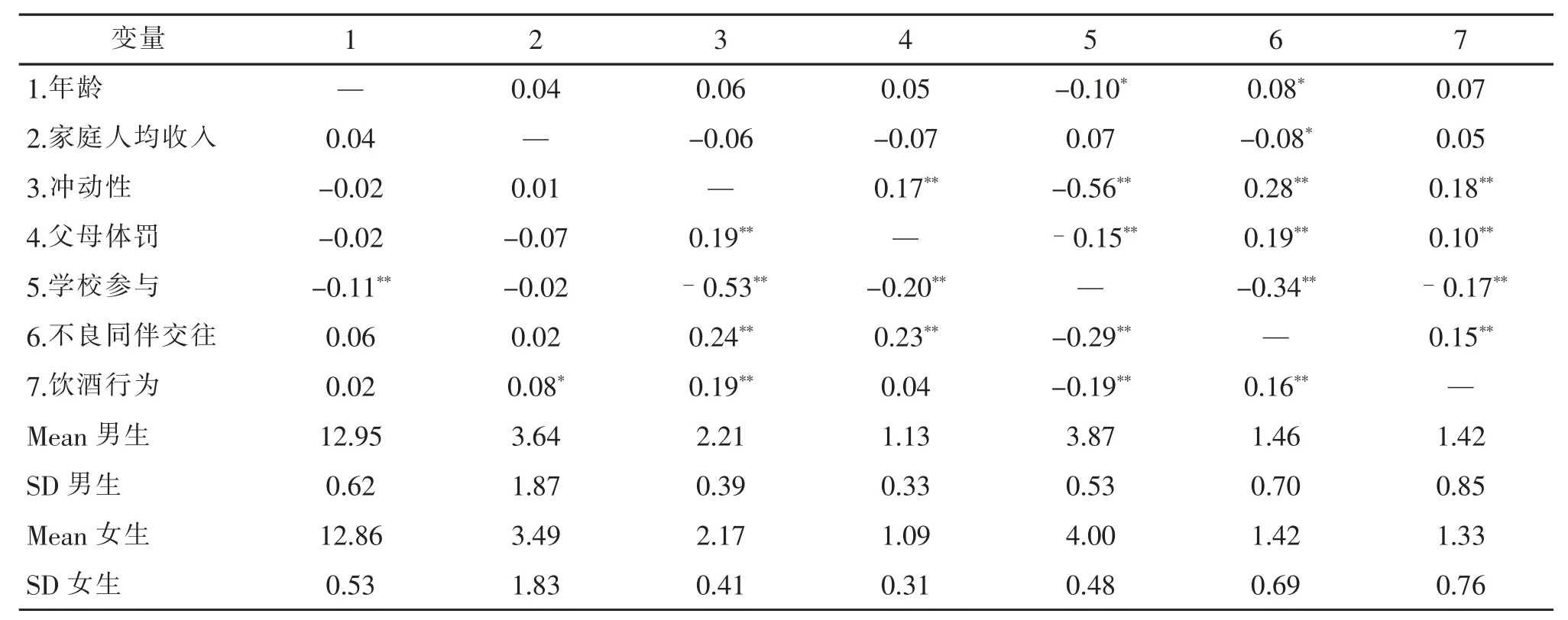

在这一过程中,先对研究变量和协变量进行描述性统计,然后再对这些变量进行双变量相关分析。表1呈现了本研究所涉及的主要变量的平均数、标准差和相关矩阵。结果发现:(1 )父母体罚与青少年女生饮酒行为呈现正向关联,体罚越多,青少年女生的饮酒行为越多,而在青少年男生群体中,此相关关系不显著;(2)在青少年男生和女生群体中,学校参与和饮酒行为均呈现负向关联,学校参与程度越低,饮酒行为越多。(3)在青少年男生和女生群体中,不良同伴交往与饮酒行为也均呈现正向关联。

表1 各变量的平均数、标准差和相关矩阵系数

3.3 学校参与和不良同伴交往的中介作用

3.3.1 父母体罚与青少年男生饮酒行为的关系:学校参与和不良同伴交往的中介作用

在第二步中,采 用Hayes(2013)PROCESS(Model 6)进行中介作用检验。以往研究指出年龄、家庭人均收入、冲动性等是导致青少年饮酒的重要变量(方晓义 等,1996),因此,本研究将上述变量进行了控制。在数据处理之前,参考温忠麟等人(2006)的研究,本研究对所有连续变量均完成了标准化处理。

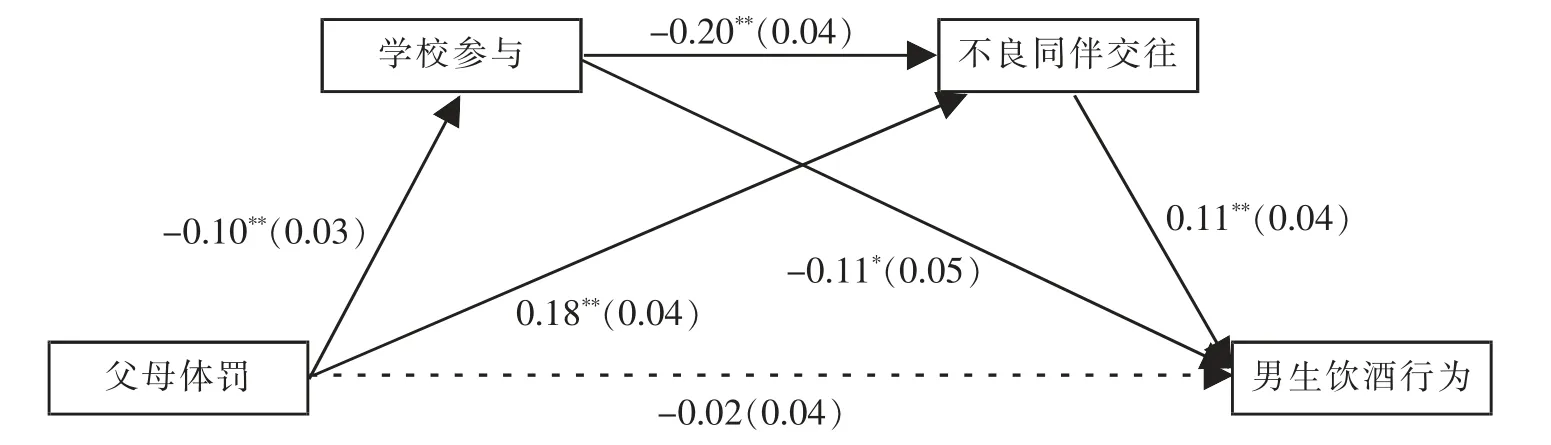

如表2所示,研究发现:在方程1中,在控制了年龄、家庭人均月收入和冲动性之后,父母体罚可显著负向预测学校参与(b=-0.10,SE=0.03,t=-3.14,p<0.01);在方程2中,父母体罚(b=0.18,SE=0.04,t=4.74,p<0.01)和学校参与 (b=-0.20,SE=0.04,t=-4.51,p<0.01)均可显著预测不良同伴交往;在方程3中,学校参与(b=-0.11,SE=0.05,t=-2.36,p<0.05)和不良同伴交往 (b=0.11,SE=0.04,t=2.65,p<0.01)均可显著预测饮酒行为;然而,父母体罚对饮酒行为的预测作用不显著 (b=-0.02,SE=0.04,t=-0.50,p>0.05)。

表2 父母体罚与青少年男生饮酒行为的关系:学校参与和不良同伴交往的中介作用

图2直观地呈现了学校参与和不良同伴交往在父母体罚对青少年男生饮酒行为的影响机制中的中介效应,并对效应的显著性采用了偏差矫正bootstrap方法检验。结果显示:学校参与和不良同伴交往在父母体罚对青少年男生饮酒行为的影响中具有显著的链式中介作用,即“父母体罚→学校参与→不良同伴交往→饮酒行为”中介路径显著,效应值(indirect effect,IE)为0.0022,SE=0.0013,95%CI[0.0005,0.0061]。此外,“父母体罚→学校参与→饮酒行为”中介路径显著,效应值(indirect effect,IE) 为0.0112,SE=0.0070,95% CI[0.0015,0.0289]。“父母体罚→不良同伴交往→饮酒行为”中介路径显著,效应值 (indirect effect,IE)为0.0188,SE=0.0100,95%CI[0.0034,0.0443]。

图2 学校参与和不良同伴交往在父母体罚与青少年男生饮酒行为关系间的中介作用

3.3.2 父母体罚与青少年女生饮酒行为的关系:学校参与和不良同伴交往的中介作用

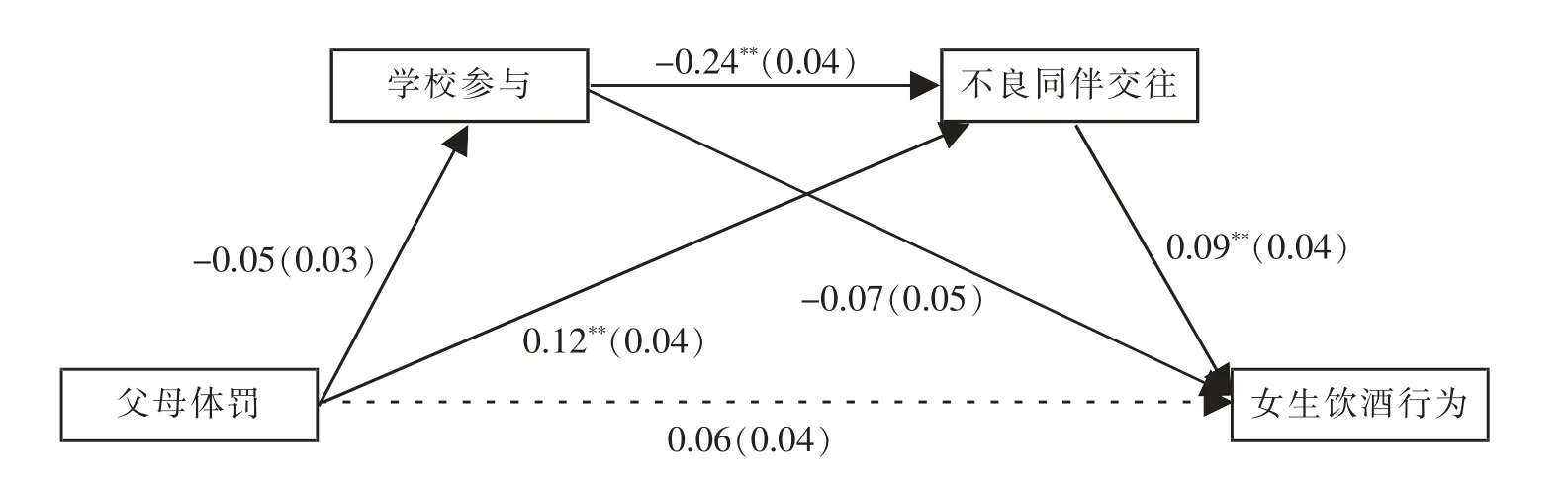

表3数据显示:在方程1中,在控制了年龄、家庭人均月收入和冲动性之后,父母体罚对学校参与的预测作用不显著 (b=-0.05,SE=0.03,t=-1.59,p>0.05);在方程2中,父母体罚(b=0.12,SE=0.04,t=3.40,p<0.01)和学校参与(b=-0.24,SE=0.04,t=-5.68,p<0.01)均可显著预测不良同伴交往;在方程3中,不良同伴交往(b=0.09,SE=0.04,t=2.24,p<0.05)可显著预测饮酒行为;然而,父母体罚(b=0.06,SE=0.04,t=1.58,p>0.05)和学校参与(b=-0.07,SE=0.05,t=-1.45,p>0.05)对饮酒行为的预测作用不显著。

表3 父母体罚与青少年女生饮酒行为的关系:学校参与和不良同伴交往的中介作用

图3直观地呈现了学校参与和不良同伴交往在父母体罚对青少年女生饮酒行为影响机制中的中介效应,并对效应的显著性采用了偏差矫正bootstrap方法检验。学校参与和不良同伴交往不能显著链式中介父母体罚和青少年女生饮酒行为,效应值(indirect effect,IE)为0.0011,SE=0.0010,95%CI[0.0000,0.0043]。此外,“父母体罚→学校参与→女生饮酒行为”中介路径不显著,效应值(indirect effect,IE)为0.0034,SE=0.0037,95%CI[-0.0010,0.0145]。但是,“父母体罚→不良同伴交往→女生饮酒行为”中介路径显著,效应值(indirect effect,IE) 为0.0111,SE=0.0082,95% CI[0.0002,0.0334]。

图3 学校参与和不良同伴交往在父母体罚与青少年女生饮酒行为关系间的中介作用

4 讨论

4.1 父母体罚与青少年饮酒行为的关系

上述研究结果表明,在青少年女生群体中,父母体罚与饮酒行为显著正相关,但在男生群体中此相关不显著。该结果与以往研究以及理论分析相似(Schulte et al.,2009;陈泉凤 等,2019)。压力过程模型 (stress process model;Cicchetti&Toth,1991)指出,父母体罚会给青少年带来压力,被激发叛逆心理的青少年会采取消极的应对方式 (如饮酒)来应对这些压力。而家庭因素(如父母婚姻冲突)对女生的影响更大,导致更多的饮酒行为(陈泉凤 等,2019)。家庭在初中生女生的情感支持来源中占主导地位,而且她们的心思比较敏感,父母体罚作为一种否定、消极的方式会更大程度上降低青少年女生的情感支撑,导致更多的饮酒行为。

而青少年男生面对父母体罚常常表现出反抗以及不满,这种反抗被父母视为对自身权威的挑战,因此导致父母采取更加消极的管教方式,从而引发更多的关于家庭的负面影响(如低亲子沟通、亲子冲突)。Simons等人(1 994)的研究发现,父母体罚可预测青少年的攻击性行为,但在控制了父母参与这一因素后,这种影响变得不显著。简言之,父母体罚对于青少年男生饮酒行为的影响可能只是养育方式等其他更加广泛的家庭因素的其中一个附带现象。另一方面,步入青春期的青少年男生对家庭投入的情感较少(陈泉凤 等,2019),情感支撑来源逐渐从家庭向学校、同伴慢慢转移,饮酒行为的发生可能是多个环境因素交互作用的结果,而不是仅仅受到父母体罚这一具体因素的影响。

4.2 学校参与和不良同伴交往的中介作用

本研究对学校参与和不良同伴交往在父母体罚对青少年饮酒行为间接作用的中介机制进行了进一步探究,部分验证了假设4,即学校参与过程和不良同伴交往行为在父母体罚与青少年男生饮酒行为关系间显著的链式中介作用。该结果支持了社会控制理论(Hirschi,1969)和社会网络理论(Veenstra&Dijkstra,2011)。具体而言,高父母体罚会减弱青少年男生的学校参与度,不利于与家庭、学校同伴教师等建立良好的关系与情感,基本心理需要无法得到满足,从而借助不良行为如饮酒来获得满足,或者结交不良同伴寻求心理需求满足 (Ryan&Deci,2017)。这些研究表明,家庭系统因素(如父母体罚)是通过青少年男生与学校、同伴环境的互动来影响其发展的。

本研究也发现,学校参与和不良同伴交往在父母体罚和青少年女生饮酒行为关系间的链式中介作用不显著,这与研究假设4不一致。值得注意的是,这种不一致是由于父母体罚对青少年女生学校参与的作用不显著,但是在父母体罚对青少年女生饮酒行为的作用机制中存在不良同伴交往的中介效应。这与研究假设3相一致。Rudolph(2002)研究也发现,青少年男生和女生的发展过程是存在差异的。具体而言,处于青春期中的女生比男生在人际交往方面有着更强的情感能力,更注重自己与他人的关系,而且在这一阶段女生比男生更多地服从老师的安排以及遵守学校的规则,所以青少年女生的学校参与程度并不完全受到父母体罚的影响。

除了链式中介作用之外,学校参与在父母体罚作用于青少年男生饮酒的过程中具有中介效应;与此同时,不良同伴交往在该过程中也起着中介作用。这与研究假设2和3相一致。这一结果支持了以往的相关研究,再次强调了学校参与和不良同伴交往是青少年男生饮酒行为的重要影响因素。学校是青少年重要的成长环境之一,学校参与度较低的青少年对同学、老师投入更少的情感,这不利于建立良好的情感联结,使其更容易遭受更多的同伴排斥,从而会通过饮酒来满足基本心理需要(Chen&Wang,2011;江艳平 等,2015)。与此同时,对于刚步入青春期的初中生来说,同伴情感联结在他们社会化阶段中具有关键性的作用,同伴关系的形成同时受到环境因素和个体因素的影响。例如,家庭因素能够影响他们的自我控制能力以及与不良同伴之间的结交关系,从而影响同伴关系的形成。父母体罚会使孩子形成扭曲的价值观,即暴力不是解决问题的有效方式,不利于孩子发展良好的自我控制能力。缺乏自我控制能力的个体更容易结交不良同伴,从而增加饮酒等风险行为。

5 结论与教育启示

本研究发现学校参与和不良同伴交往显著链式中介父母体罚和男生饮酒行为,不良同伴交往可中介父母体罚与男女生饮酒行为的关系。本研究结果对青少年饮酒行为的干预具有重要意义。首先,父母管教孩子都应该尽量避免使用体罚,减少对孩子特别是女孩子在情感依恋方面的负面影响。第二,采取良好的方式与孩子进行沟通,使孩子获得安全感并将其内化成为参加学校活动的力量,提高学校参与度以减少饮酒的风险。最后,父母与学校可适当监控以减少孩子与不良同伴交往,从而降低饮酒的风险。