同情与不公正程度对第三方惩罚的影响:道德愤怒的中介作用

李惠娟 陈亚楠 邢小莉

(河南大学心理与行为研究所,开封 475004)

1 引言

第三方惩罚(third-party punishment,TPP)是指未受到不公正事件损害的第三方为了维护公正,通过付出一定的代价对违规者实施惩罚的现象(Fehr&Fischbacher,2004;谢 东杰,苏 彦 捷,2019)。第三方惩罚被认为是群体合作的驱动力(Fowler,2005),对维护社会规范、促进群体合作、抑制自私行为、维持社会公平正义具有至关重要的作用(Chen et al.,2020;Ernst et al.,2002;Fehr&Schurtenberger,2018;Fowler,2005;Nakashima et al.,2017;陈思静 等,2021)。当前关于第三方惩罚的研究许多都是利用经济游戏来创造公平规范违反的背景下进行的,但是,除了经济上的不公平,在现实情景中还存在其他违反社会规范的情境,如欺压弱小、家庭暴力、肇事逃逸、故意伤害等,这些事件给受害者带来极大的痛苦,给社会造成不良的影响,但针对这些情境所引发的第三方惩罚的研究还不足。因此,本研究将进一步考察在真实的违反社会规范情境中,不公正行为对第三方惩罚的影响。

第三方惩罚虽然被称为利他主义惩罚(Raihani&Bshary,2015),但是,其违反了经济学中“理性人”假说,被看作是“损人不利己”的行为 (Jordan et al.,2016;Raihani&Bshary,2015;苏 彦 捷等,2019),Darley和Pittman(2003)认为第三方惩罚的发生需要情绪作为驱动力。DeScioli和Kurzban(2009)认为,对受害者的同情是引发第三方惩罚的一个重要的情绪因素。同情是一种独特的情绪体验,这种情绪体验会促使观察者对那些弱势和承受苦难的人产生合作和保护行为。同情产生于减轻他人痛苦的动机,被视为道德情绪,通常会导致亲社会行为(Cameron&Payne,2012)。例如,同情会帮助和支持需要帮助的儿童、遭受灾难或人身伤害的人,以及无家可归的人(Crocker et al.,2017)。当前,同情与第三方惩罚的关系结果存在不一致。一些研究发现,当第三方既可以“帮助受害者”也可以“惩罚违规者”时,高同情者更愿意选择帮助受害者,而低同情者则更愿意选择惩罚违规者(Leliveld et al.,2012;Yang et al.,2018);有研究发现同情与帮助受害者和惩罚违规者之间不存在相关关系(Liu et al.,2017);而另一些研究发现,个体的同情的得分与第三方惩罚呈显著正相关(Lu&McKeown,2018)。Pfattheicher等人(2019)发现,当无法直接帮助受害者时,同情会扩大对第三方的惩罚倾向。朱晓宇(2020)研究也发现,与低同情者相比,高同情者投入的第三方惩罚的代币数和金额数显著更高。这些不一致的结果,一方面可能是因为同情指向受害者(Darley,2009),其核心主题是被他人痛苦所触动并回应所引起关注的情绪(Goetz et al.,2010;Keller&Pfattheicher,2013),所以与“惩罚规则者相比”,高同情者会更多选择“帮助受害者”,而当不能直接给予受害者帮助时,同情会扩大第三方惩罚;另一方面可能与造成受害者痛苦的不公正程度有关,因为同情对不公正行为所造成的痛苦具有特定的敏感性 (Goetz et al.,2010;Keller&Pfattheicher,2013),当高同情者观察到不公正的痛苦时,他们会“道德化”该事件,然后加深对该事件的道德关注(Horberg et al.,2011),进而采取行动以重建正义和道德。Pfattheicher等人(2019)研究发现,当对受害者的伤害是由高不公正行为引起时,同情会强化第三方惩罚,但当伤害由低不公正行为引起时,即使高同情状态下,第三方惩罚倾向也很低;朱晓宇(2020)则发现,只有在中度不公平情境和中低度惩罚成本下,同情会增加第三方惩罚。因此,有必要进一步考察在不能直接帮助受害者时,同情和不公正程度对第三方惩罚的影响。

研究者发现,同情可能会增加愤怒情绪(Antonetti&Maklan,2017;Condon&DeSteno,2017)。可能由于同情使个体对受害者更加关注,进而对受害者遭受的不公正伤害感受更深刻,会产生更强烈的道德愤怒(Rothschild&Keefer,2018),而道德愤怒是一种“公正”的道德情感(Hechler&Kessler,2018)。道德愤怒被定义为道德标准(通常是公正或正义的标准)被破坏时引起的愤怒情绪(Baston et al.,2007;Mikula et al.,2016),是人们为恢复道德和正义的动机而产生的(Haidt,2003)。根据公正惩罚理论,针对犯罪者的惩罚应与其道德违法行为的强度成正比(Von Hirsch,1976),行为的道德错误越多,引发的道德愤怒就越多,对犯错者 的 惩 罚 倾 向 就 越 强 (Carlsmith et al.,2002;Fetchenhauer&Huang,2004)。当看到他人受到不必要的伤害时,就会出现愤怒,又被称为共情愤怒,这种愤怒会激发个体惩罚那些造成痛苦的人的动机(Batson,2009;Batson et al.,2007;Hoffman,2000;Vitaglione&Barnett,2003)。Pfattheicher等人(2019)研究证实,在高不公正条件下,同情扩大了对违规者的第三方惩罚,且道德愤怒在其中起着中介作用,这是因为同情会引起个体对不公正行为造成他人痛苦的敏感性(Bekkers&Ottoni-Wilhelm,2016),同时会将关注对象的不公正伤害感受更深刻,会产生更强烈的道德愤怒 (Rothschild&Keefer,2018),为了重建正义,道德愤怒又增加了对违规者的第三方惩罚。但是当情境的不公正程度很低时,同情不会增强个体对不公正行为的感知(Batson et al.,2007;Pfattheicher et al.,2019),也不会导致道德上的愤怒,更不会助长第三方惩罚。只有在中度不公平情境和低度惩罚成本下,同情会通过道德愤怒增加第三方惩罚(朱晓宇,2020)。因此,有必要设置不同的不公正行为和社会违反情景,进一步考察在不能直接帮助受害者时,道德愤怒在同情和第三方惩罚之间是否存在中介作用。

人与动物的关系是人与自然关系的重要方面,然而,近年来虐杀动物事件呈激增趋势,且手段极其恶劣,还形成了黑色产业链,严重影响了人与自然的和谐发展。徐贲(2012)指出,关系越遥远,同情心就越冷淡,许多人对动物所遭受的“遥远”不幸的无视,往往是缺乏同情。相反,美国研究者请240位被试阅读一起残酷的斗殴事件,被殴打的对象分别是幼儿、成人、幼犬和老狗,研究发现,最能赢得同情心的角色依次是婴儿、幼犬、老狗和成人(徐知乾,2014),这表明,受虐动物可以引起人们的同情。因此,本研究将进一步考察在动物虐待情境中是否会诱发人们的同情心,是否也受不公正程度和道德愤怒的影响。

本研究拟以汉族大学生为被试,通过三个研究考察同情和不公正程度对第三方惩罚的影响及道德愤怒的中介作用。其中研究1采用由于不公正行为造成伤害的真实的社会热点事件,考察同情对第三方惩罚的影响;研究2操纵同情和不公正程度,考察同情对第三方惩罚的影响及道德愤怒的中介作用;研究3操纵同情和不公正程度,考察在动物虐待情境中同情对第三方惩罚的影响及道德愤怒的中介作用。

2 研究1同情对第三方惩罚的影响

2.1 方法

2.1.1 被试

使用GPower3.1(Faul et al.,2009)对双尾测进行相关的先验分析,在效应量为0.25,α值为0.05,Power值为0.95时,至少所需总样本量120。本研究选取176名被试(年龄18岁至24岁,平均年龄为20.32),61名男性,115名女性。所有被试均为自愿参与,身心健康,视力或矫正视力正常。本研究由河南省心理与行为重点实验室伦理委员会批准。

2.1.2 材料

材料是选自近几年微博上的10个由于不公正的行为而造成伤害的热点事件,分别为殴打医护人员、演员录节目猝死、学霸弑母、产妇被逼跳楼、演员家暴、驾车肇事逃逸、杀妻骗保、不合格船只沉船、继母虐女和保姆虐婴。

同情问卷:根据Davis(1 983)的共情关注量表和Pfattheicher等人(2019)的研究,问卷包括三个题目,以殴打医护人员事件为例,“我对被打的医务人员感到同情”“我对被打医务人员的遭遇感到震惊”“我关心被打的医务人员的感受”,其余事件的同情题目相似,只是同情对象做相应调整。每个题目均采用7分制的李克特量表(从强烈反对到强烈同意)。研究中十个事件的同情问卷的Cronbach’s a系数在0.78~0.96之间。

第三方惩罚问卷:参照Pfattheicher等人(2019)的研究,问卷包括三个题目,以殴打医护人员事件为例,“我认为应该对潘某进行惩罚”“我支持对潘某的惩罚”“如果可以,我将会惩罚潘某”,其余事件的第三方惩罚题目相似,只是惩罚对象做相应调整。每个题目均采用7分制的李克特量表(从强烈反对到强烈同意)。研究中10个事件的第三方惩罚问卷的Cronbach’s a系数在0.88~0.98之间。

2.1.3 程序

通过问卷星平台发布问卷并收集数据。首先,要求被试阅读了解指导语并填写人口学资料问卷;然后阅读第一个事件的介绍内容并依次完成对苦难者的同情问卷和对造成伤害者的第三方惩罚问卷;接着依次阅读其它事件并完成其对应的问卷(1 0个事件在不同被试之间随机呈现);最后,给予被试少量报酬。

2.2 结果分析

2.2.1 同情与第三方惩罚在不同事件间的差异

运用单因素重复测量方差分析比较10个事件中对受害者同情评分和第三方惩罚评分的差异(见表1)。

当同情为因变量时,10个事件中同情的差异显著,F(9,1750)=12.94,p<0.001,ηp2=0.062。多重比较分析表明:对继母虐女和保姆虐婴中受害者的同情最高;对杀妻骗保、不合格船只沉船和产妇被逼跳楼中受害者的同情次高;对被殴打的医护人员的同情最低。对所有事件中的受害者同情由低到高分别为:殴打医护人员、汽车肇事逃逸、演员家暴、学霸弑母、演员录节目猝死、产妇被逼跳楼、不合格船只沉船、杀妻骗保、继母虐女致伤和保姆虐婴。

当第三方惩罚评分为因变量时,10个事件中第三方惩罚差异显著,F(9,1750)=18.70,p<0.001,ηp2=0.088。多重比较分析表明:对保姆虐婴中的保姆的惩罚、杀妻骗保中的丈夫惩罚、对继母虐女中的继母惩罚最高,三者之间差异不显著;对演员录节目猝死和不合格船只沉船中的伤害者的惩罚次之;对殴打医护人员的潘某惩罚最低。对所有事件中造成伤害者的惩罚由低到高分别为:殴打医护人员、产妇被逼跳楼、演员录节目猝死、不合格船只沉船、演员家暴、汽车肇事逃逸、学霸弑母、继母虐女致伤、杀妻骗保和保姆虐婴。

2.2.2 同情与第三方惩罚在不同事件间的相关

相关分析结果表明(见表1):10个事件中对受害者的同情与对造成伤害者的第三方惩罚之间相关都极显著。进一步比较相关系数可以发现,相对来说殴打医护人员事件中两个变量之间的相关最低,其次是沉船事件与产妇被逼跳楼事件,再其次是演员录节目猝死事件和演员家暴事件,而杀妻骗保事件、继母虐女事件和保姆虐婴事件中二者的相关最高。

表1 同情和第三方惩罚在不同事件中的均值、标准差和二者之间的相关系数

2.3 小结

研究1发现,受害者遭受的伤害程度越高,第三者的同情程度和第三方惩罚倾向越高,同情和惩罚的相关度也越高。即不公正程度越高,同情和第三方惩罚以及二者之间的相关程度越高。这一结果说明,不公正程度影响同情和第三方惩罚以及二者之间的相关性。

研究1证明同情和第三方惩罚具有相关性,且受不公平程度的影响,但不能确定同情和不公正程度对第三方惩罚影响的因果关系。Pfattheicher等人(2019)研究发现,当伤害是由高不公正行为造成时,同情会加剧第三方惩罚倾向,且道德愤怒在其中起着中介作用;但是当伤害是由低不公正行为造成时,即使高度同情状态也不能扩大第三方惩罚倾向;朱晓宇(2019)发现,只有在中度不公正情境和低度惩罚成本下,同情会扩大第三方惩罚,且道德愤怒起着中介作用。因此,研究2将采用与Pfattheicher等人(2019)研究5相似的操纵,进一步验证在不同的文化中是否存在一样的效应。此外,研究2采用辣酱任务范式(McDermott,2009)进一步考察同情和不公正程度对第三方惩罚行为的影响。

3 研究2同情和不公正程度对第三方惩罚的影响:道德愤怒的中介作用

3.1 方法

3.1.1 被试

使用G Power(Faul et al.,2009)对两因素完全随机方差分析的先验分析,在效应量为0.20,α值为0.05,Power值为0.95时,至少所需总样本量390。本研究的有效被试411名(1 8~24岁,年龄均值为20.75,其中98名男性)。被试其他要求与研究1相似。将被试随机分配到4种处理中,其中低同情低不公正组112人,低同情高不公正组85人,高同情低不公正组115人,高同情高不公正组99人。

3.1.2 研究设计

采用2(同情程度:高vs.低)×2(公正程度:高不公正vs.低不公正)两因素被试间设计。其中,同情程度和公正程度都是被试间变量,因变量为第三方惩罚的倾向评分和第三方惩罚行为(分配辣酱数量)。

3.1.3 材料

材料中的情景故事和操纵方法参照Pfattheicher等人(2019)的研究5改编而成,情景故事是老年人因为肩膀摔骨折而疼痛难受的自述故事。

同情操纵:首先采用同情操纵的标准程序(Batson et al.,1997;Batson et al.,2002;Pfattheicher et al.,2019)。被试被随机分配到高低同情组。高同情组的被试阅读促进同情的说明;而低同情组的被试则阅读不关注感受,保持客观的说明。

不公正操纵:低不公正组阅读伤害是无意行为造成的材料,高不公正组阅读伤害是故意行为造成的材料。

同情问卷:类似研究1,本研究中问卷的Cronbach’s a系数为0.834。

道德愤怒问卷:三个项目分别为,“我对年轻人的行为感到生气”“我对年轻人的行为感到愤怒”“我对年轻人的行为感到愤慨”。每个题目均采用7分制的李克特量表(从强烈反对到强烈同意),本研究中问卷的Cronbach’s a系数为0.954。

第三方惩罚倾向问卷:类似研究1,本研究中问卷的Cronbach’s a系数为0.957。

第三方惩罚行为:告知被试,上述事件中这个年轻人在生活习惯方面不爱吃辣椒。如果用辣椒酱(0~49克)作为惩罚,被试愿意为年轻人分____辣椒酱。

3.1.4 程序

通过问卷星平台发布问卷并收集数据。首先要求被试阅读指导语并填写人口学资料,接着操纵被试的同情状态,然后被试阅读受害者痛苦的自述并完成同情状态的操作性检验,再操纵不公正程度,被试了解到受害者的痛苦是由于他人的不公正行为造成的,最后要求被试完成道德愤怒问卷和第三方惩罚问卷。所有问卷评估均采用李克特1~7分量表(从强烈反对到强烈同意)。被试完成所有的问卷后,在线获得红包报酬。

3.2 结果分析

3.2.1 同情操纵检验

采用独立样本t检验分析高低同情组对事件中受害者的同情差异,发现高同情组的同情(M=5.21,SD=1.10)显著高于低同情组的同情(M=4.64,SD=1.23),t(409)=-4.95,p<0.001,Cohen’s d=0.49,95%CI=[-0.80,-0.34],说明同情操纵有效。

3.2.2 主要结果的方差分析

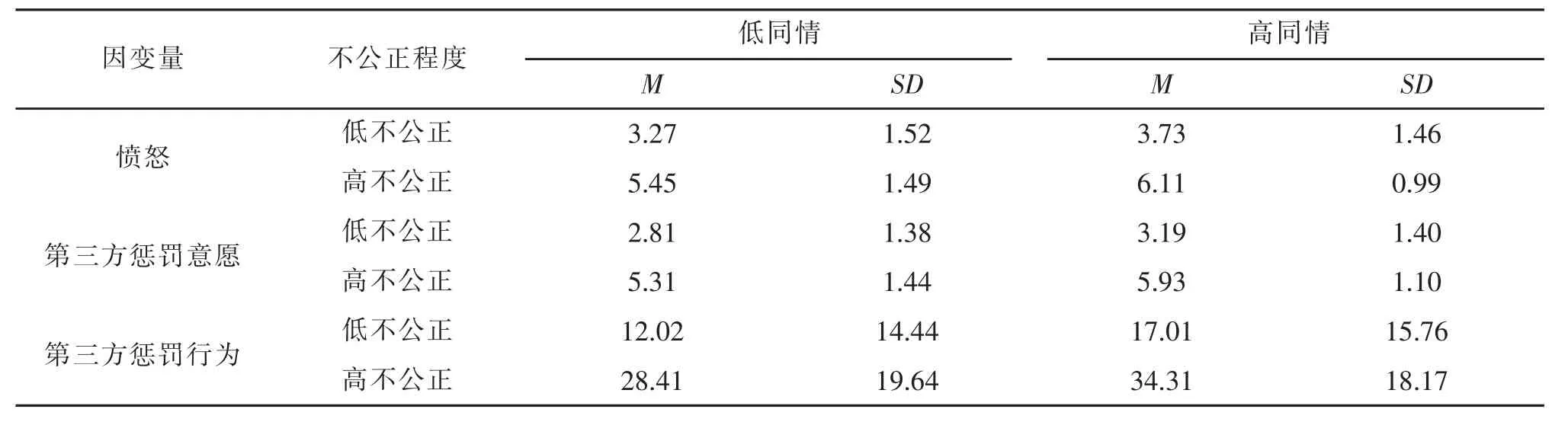

采用2(同情程度:高vs.低)×2(公正程度:高不公正vs.低不公正)两因素完全随机方差分析,分别比较不同条件下被试的道德愤怒、第三方惩罚的差异(见表2)。

表2 不同条件下第三方惩罚的描述性统计

当因变量为道德愤怒时,同情的主效应显著,F(1 ,407)=16.73,p<0.001,ηp2=0.04,95%CI=[0.29,0.83],高同情组的道德愤怒显著高于低同情组;公正程度的主效应显著,F(1 ,407)=257.18,p<0.001,ηp2=0.40,95%CI=[2.01,2.55],高不公正条件下的道德愤怒显著高于低不公正条件;同情和公正的交互作用不显著,F(1 ,407)=0.53,p=0.466。

当因变量为第三方惩罚倾向时,同情的主效应显著,F(1 ,407)=14.05,p<0.001,ηp2=0.03,95%CI=[0.24,0.76],高同情组的第三方惩罚评分显著高于低同情组;公正程度的主效应显著,F(1 ,407)=387.46,p<0.001,ηp2=0.49,95%CI=[1.68,2.12],高度不公正条件下的第三方惩罚评分显著高于低不公正条件;同情和公正的交互作用不显著,F(1 ,407)=0.73,p=0.393。

当因变量为第三方惩罚行为时,同情的主效应显著,F(1 ,407)=10.52,p=0.001,ηp2=0.03,95%CI=[2.15,8.75],高同情组的第三方惩罚行为显著高于低同情组;公正程度的主效应显著,F(1 ,407)=100.71,p<0.001,ηp2=0.20,95%CI=[13.55,20.15],高不公正条件下的第三方惩罚行为显著高于低不公正条件;同情和公正的交互作用不显著,F(1 ,407)=0.07,p=0.786。

3.2.3 道德愤怒在同情影响第三方惩罚的中介作用

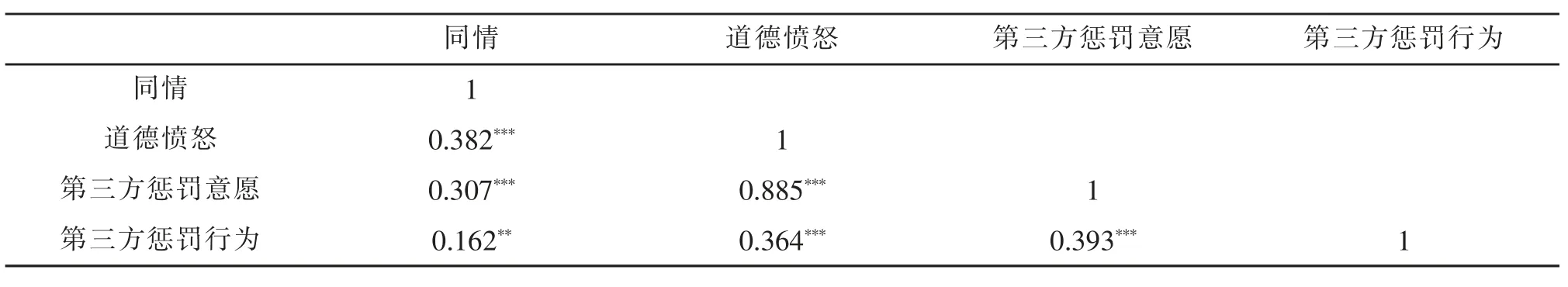

对同情、道德愤怒、第三方惩罚意愿和第三方惩罚行为进行相关分析,发现两两之间相关显著,结果见表3。

表3 不同条件下第三方惩罚的描述性统计

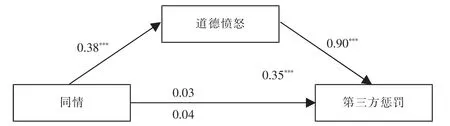

参照Hayes(2013)提出的Bootstrap方法进一步进行中介效应检验(由于同情和不公正程度的交互作用不显著,因此仅做中介效应检验),选择模型4,样本量5000,在95%置信区间下,以同情为自变量X,分别以第三方惩罚倾向和第三方惩罚行为为因变量Y,道德愤怒为中介变量M。偏差校正后的Bootstrap分析结果表明,中介检验的间接效应没有包 含0。倾 向:Effect=0.34,SE=0.05,95%CI=[0.25,0.43];行为:Effect=0.13,SE=0.03,95%CI=[0.09,0.19]。此外,控制了中介变量道德愤怒之后,自变量同情对因变量惩罚的直接效应不显著,区间包含0。倾向:Coeffect=-0.04,SE=0.02,95%CI=[-0.08,0.01];行为:Effect=0.03,SE=0.05,95%CI=[-0.07,0.13]。结果说明,对事件中受害者的同情越高,激起的道德愤怒越强,对造成伤害者的第三方惩罚意愿和第三方惩罚行为也越强,见表4和图1。

图1 道德愤怒在同情和第三方惩罚中的中介效应模型

表4 中介效应显著性检验的Bootstrap分析

此外,运行Hayes(2013)提供的宏PROCES-SEV3.5插件的模型8进行调节效应检验,增加不公正程度作为调节变量,只发现了不公正程度对道德愤怒和第三方惩罚调节的主效应,但不存在调节的交互作用,这与方差分析结果一致,因此不再做详细报告。

3.3 小结

研究2中方差分析结果表明,同情和不公正程度都显著影响道德愤怒和第三方惩罚,同情和不公正程度的交互作用不显著,但是不公正程度对道德愤怒和第三方惩罚的影响比同情程度更大。相关分析、中介分析和有调节的中介分析发现,同情、道德愤怒和第三方惩罚之间显著相关,且在两种不公正条件下都发现同情通过道德愤怒的完全中介作用影响第三方惩罚,且不公正程度强化了这一中介作用。

研究1和研究2中遭受痛苦的对象是人类,在动物虐待情境中,是否也会引发个体的第三方惩罚,其作用机制如何,研究3将对这一问题进行考察。

4 研究3对动物同情和不公正程度对第三方惩罚的影响:道德愤怒的中介作用

4.1 方法

4.1.1 被试

采用与研究2相同的GPower功效指标。本研究的有效被试为428名(1 8~24岁,平均年龄为21.11岁,男性104名)。其他与研究1要求一致。将被试随机分配到4种处理中,其中低同情低不公正组112人,低同情高不公正组93人,高同情低不公正组99人,高同情高不公正组124人。

4.1.2 研究设计

采用2(同情程度:高vs.低)×2(公正程度:高不公正vs.低不公正)两因素被试间设计。其中,同情程度和公正程度都是被试间变量,因变量为第三方惩罚的倾向评分。

4.1.3 材料与程序

材料中的情景故事改编自微博上的澳洲鸵鸟遭受游客恶意虐待的故事。同情的操纵方法与研究2相似。

同情问卷:类似研究2,本研究中问卷的Cronbach’s a系数为0.775。

不公正操纵:类似研究2,只不过低不公正条件下游客对鸵鸟的伤害属于过度防御行为,而高不公正条件下游客对鸵鸟的伤害则属于恶意伤害行为。

道德愤怒问卷:类似研究2,本研究中问卷的Cronbach’s a系数为0.960。

第三方惩罚问卷:类似研究1,本研究中问卷的Cronbach’s a系数为0.858。

通过问卷星平台发布问卷并收集数据,程序与研究2相似。

4.2 结果分析

4.2.1 同情操纵检验

采用独立样本t检验分析高低同情组对受害者的同情差异,发现高同情组的同情(M=6.33,SD=0.72)显著高于低同情组的同情(M=5.02,SD=0.92),t(426)=-16.31,p<0.001,Cohen’s d=1.59,95%CI=[-1.47,-1.16],说明同情操纵有效。

4.2.2 主要结果分析

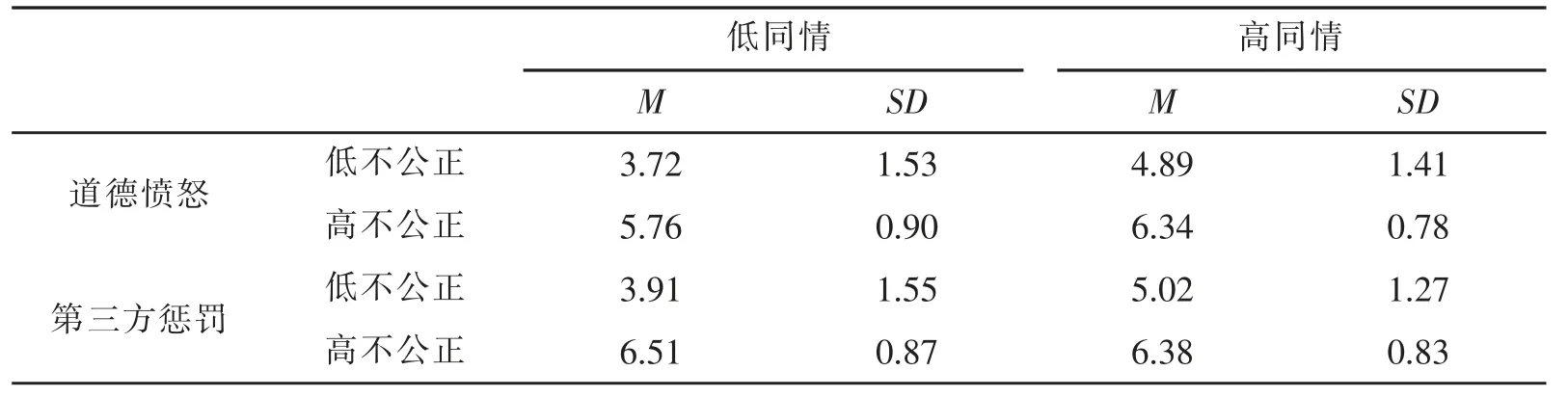

采用2(同情程度:高vs.低)×2(公正性:高不公正vs.低不公正)两因素完全随机方差分析,分别比较不同条件下被试的道德愤怒和第三方惩罚的差异(见表5)。

表5 研究3中不同条件下第三方惩罚的描述性统计

当因变量为道德愤怒时,同情的主效应显著,F(1 ,424)=56.99,p<0.001, ηp2=0.12,95% CI=[0.48,0.93],高同情组的道德愤怒评分显著高于低同情组;公正性的主效应显著,F(1 ,424)=224.91,p<0.001,ηp2=0.35,95%CI=[1.68,2.12],高不公正条件下的道德愤怒评分显著高于低不公正条件。同情和公正的交互作用显著,F(1 ,424)=6.39,p=0.012,ηp2=0.02。简单效应分析表明:在低不公正条件下,高同情组的道德愤怒显著高于低同情组的道德愤怒,F(1 ,424)=50.49,p<0.001;在高不公正条件下,高同情组的道德愤怒显著高于低同情组的道德愤怒,F(1 ,424)=12.68,p<0.001。

当因变量为第三方惩罚时,同情的主效应显著,F(1 ,424)=39.04,p<0.001,ηp2=0.084,95%CI=[0.48,0.93],高同情组的第三方惩罚评分显著高于低同情组;公正性的主效应显著,F(1 ,424)=283.92,p<0.001,ηp2=0.401,95%CI=[1.68,2.12],高不公正条件下的第三方惩罚评分显著高于低不公正条件。同情和公正的交互作用显著,F(1 ,424)=12.91,p<0.001,ηp2=0.030。简单效应分析表明:在低不公正条件下,高同情组的惩罚显著高于低同情组的惩罚,F(1 ,424)=48.16,p<0.001;在高不公正条件下,不同同情条件下的第三方惩罚差异不显著,F(1 ,424)=3.58,p=0.060。

4.2.3 道德愤怒在同情影响第三方惩罚的中介作用

诱发的同情、道德愤怒和第三方惩罚的相关分析发现,两两之间相关极显著,其中同情与道德愤怒之间相关系数为0.522;同情与第三方惩罚之间的相关系数为0.519;道德愤怒与第三方惩罚之间的相关系数为0.736。

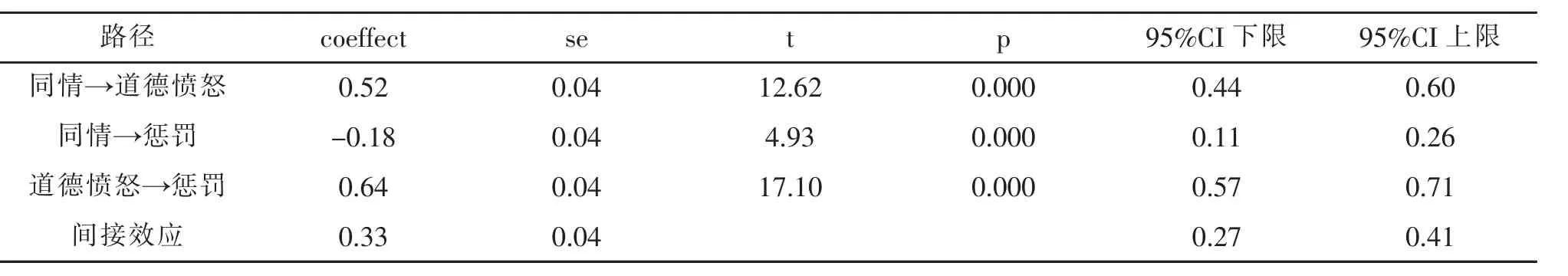

然后,参照Hayes(2013)提出的Bootstrap方法进行中介效应检验(由于同情和不公正程度的交互作用不显著,因此,仅做中介效应检验),选择模型4,样本量5000,在95%置信区间下,以诱发的同情为自变量X,惩罚为因变量Y,道德愤怒为中介变量M。偏差校正后的Bootstrap分析结果表明,中介检验的间接效应不包含0,Effect=0.33,SE=0.04,95%CI=[0.27,0.41]。控制了中介变量道德愤怒之后,自变量同情对因变量惩罚的直接效应也不包含0,Effect=-0.18,SE=0.04,95%CI=[0.11,0.26]。结果说明,对事件中受害者的同情越高,激起的道德愤怒越强,对受害者的第三方惩罚意愿也越强,见表6和图2。

图2 道德愤怒在同情动物和第三方惩罚中的中介效应模型

表6 中介效应显著性检验的Bootstrap分析

此外,运行Hayes(2013)提供的宏PROCESSEV3.5插件的模型8进行调节效应检验,增加不公正程度作为调节变量,只发现了不公正程度对道德愤怒和第三方惩罚调节的主效应,但不存在调节的交互作用,因此也不再做详细报告。

4.3 小结

研究3发现,对受虐动物的同情也会增加道德愤怒和第三方惩罚,高不公正条件下道德愤怒和第三方惩罚显著高于低不公正条件。同情和不公正程度的交互作用显著:低不公正条件下,高同情组的道德愤怒和第三方惩罚显著更高;而高不公正下,高同情组的道德愤怒显著更高,但是第三方惩罚则与低同情组之间差异不显著。研究3还发现,对动物的同情与道德愤怒和第三方惩罚之间相关显著,且在两种不公正条件下都发现对动物的同情通过道德愤怒的完全中介作用影响第三方惩罚,且不公正程度强化了这一中介作用。研究3进一步证实,同情会放大道德愤怒,而道德愤怒反过来又会助长第三方惩罚。

5 总讨论

5.1 不公正程度影响第三方惩罚

研究1结果发现,受害者遭受的伤害程度越高,即伤害行为的不公正程度越高,第三方惩罚的程度越高。研究2操纵了伤害者的行为意图,以往研究表明,故意造成伤害的行为比无意造成伤害的行为的不 公 正 程 度 更 高 (Cushman,2008;Hechler&Kessler,2018),结果依然发现,社会规范违反会激发第三方惩罚,且不公正程度越高,第三方惩罚越高。研究3以动物遭受虐待为例,操纵伤害行为的意图,结果发现恶意伤害比过度防卫引发更大的第三方惩罚。结果说明,不公正行为会激发第三方惩罚,而与遭受不公正伤害的对象关系不大。三个研究的结果与以往关于不公平程度对第三方惩罚的影响一致。以往研究发现,在独裁者博弈和囚徒困境博弈范式中,当第三方面对不公平分配方案时,大多数第三方愿意付出代价惩罚违规者,并且相比于未做出公平分配的第三方,做出公平分配的第三方对违规者的惩罚力度更大(Fehr&Fischbacher,2004;Fehr&Gächter,2002)。这些结果说明,人们都有一种正义感,这种正义感会促使人们自愿付出代价以达到公平的分配结果(Nikiforakis&Mitchell,2013)。研究1,2和3的结果进一步证明了公正惩罚理论,该理论认为个人应该为他们的行为考虑后果,如果他们的行为违反了公正,他们应该受到惩罚(Barton,2004),且针对罪犯的伤害应该与道德侵犯的强度成正比(Von Hirsch,1976)。Carlsmith等(2002)指出,当个体观察到违反道德行为时,他们会遵循公正惩罚理论。

5.2 同情扩大了由不公正行为激发的第三方惩罚

三个研究结果表明,在中国文化背景下,同情会扩大第三方惩罚,这不仅是一种相关关系,更是一种因果关系,且不公正程度越高,同情对第三方惩罚的影响越大,这与Pfattheicher等人(2019)的研究结果一致。这些结果说明,不公正行为唤起了第三方对受害者的同情,进而激活了个体的利他动机和行为正义动机(Batson et al.,1995),第三方在实施惩罚的过程中,同情在维护社会规范发挥的重要角色(Pfattheicher et al.,2019)。研究证明,同情是一种道德情感(Cameron&Payne,2012;Haidt,2003;Zaki,2018),同情对负面的社会信息具有特定的敏感性,例如,那些对他人造成痛苦的不公正行为(Goetz et al.,2010)。当富有同情心的个体观察到不公正情形时,他们会将事件“道德化”,然后产生更强烈的道德关注(Horberg et al.,2011)。正是出于道德上的关注,富有同情心的个体会主动采取行动旨在重建正义。例如,帮助遭受痛苦的受害者(Goetz et al.,2010), 惩 罚 社 会 规 范 违 反 者(Pfattheicher et al.,2019)。

5.3 道德愤怒可能在同情和第三方惩罚间发挥中介作用

研究2和3发现,同情和不公正程度都显著影响道德愤怒和第三方惩罚,且在高不公正条件下,道德愤怒在同情和第三方惩罚之间起着完全或者不完全中介作用,结果可以用公正惩罚理论来解释。根据公正惩罚理论,同情使个体对受害者遭受的不公正伤害感受更深刻,进而产生了更多的道德愤怒(Rothschild&Keefer,2018),道德愤怒激发了个体对伤害者的惩罚倾向(Batson et al.,2007;Batson,2009;Gummerum et al.,2016;Hoffman,2000;Pfattheicher et al.,2019),并做出更多的第三方惩罚行为(分配更多的辣酱)。

但是,研究2和3的结果表明,即使在低不公正的条件下,道德愤怒在同情和第三方惩罚之间也起着完全或者不完全中介作用。此外,同情和不公正程度的交互作用以及不公正程度的有调节的中介作用不显著。结果与Pfattheicher等人(2019)的研究5中的结论不一致,他们只发现在高不公正条件下,同情扩大了第三方惩罚,且道德愤怒在同情和第三方惩罚之间起着中介作用。其中与研究2不一致的原因可能是文化的差异造成的,古人云:“百善孝为先。”孔子说:“夫孝,德之本也。”孟子说:“老吾老,以及人之老。”中国文化强调尊老、敬老、爱老、助老。研究2中,在低不公正条件下,虽然因为年轻人的无意行为撞伤了老人,人们也会觉得年轻人的行为违背了中国传统道德。与研究3不一致的原因可能是低不公正条件下对动物的伤害虽然不是主动造成的,但是防卫过度也给动物造成了伤害,不公正程度比正当防卫或无意伤害高,相当于中度不公正情境。朱晓宇(2020)也发现在中度不公正情境下,同情会通过道德愤怒增加第三方惩罚一致。

5.4 研究的不足与展望

首先,本研究考察了同情和不公正程度对第三方惩罚以及道德愤怒的中介作用,但是仅操纵了不公正程度、同情程度等变量,而对被试自身的同情、社会地位、认知能力、自尊心、自我效能感等可能的影响因素操纵不足,也对受害者或伤害者自身的受害程度、社会地位、社会距离、人格类型等可能的影响因素操作不足。之后的研究可以针对进行更深度的研究,充分考察各影响因素之间的关系。

其次,研究中情境事件主要是通过文字叙述来进行的,且有的事件发生的时间比较早,被试得到的信息可能有限,情绪可能并未完全被触发。之后的研究可以在事件发生的不同阶段,考察人们的情绪是否会存在差异,以及第三方惩罚可能存在的差异。

再次,本研究主要考察的是不能直接帮助受害者时,同情对第三方惩罚的影响,以后的研究可以进一步考察如果可以直接帮助受害者时,同情和不公正程度对第三方惩罚的影响。

本研究被试群体主要为大学生,被试选取比较单一,今后可以通过增加不同社会背景、社会地位、国家、民族等人群,使结果更具有可推广性。

本研究主要采用问卷法和情境实验法进行研究,收集的数据主要是情绪倾向、第三方惩罚倾向和第三方惩罚行为,但是尚不清楚人们的情绪激活和行为反应的心理过程和神经机制,以后可以结合生物电、脑电、近红外成像和功能性核磁共振等技术手段进行研究。

6 结论

(1 )不公正程度影响第三方惩罚。

(2)在无法帮助受害者时,同情扩大了由不公正行为激发的第三方惩罚。

(3)道德愤怒在同情和第三方惩罚间起部分或完全中介作用。