高社交焦虑者的社交自传体记忆特征:旁观者视角

宫火良 王红波 王 瑶

(河南大学心理学院,开封 475004)

1 引言

社交焦虑又称社交恐怖,临床上的社交焦虑障碍是焦虑障碍的一种,其诊断有特定的症状标准、病程标准、严重标准和排除标准。单纯作为一种心理问题而言,目前研究者对社交焦虑的界定不尽相同。有学者将社交焦虑界定为个体对单一或多种社交情景或社交场合具有强烈的忧虑、紧张不安或恐惧的情绪反应并伴随产生的回避行为。李静等(2015)将社交焦虑定义为对处于人际情景之下的紧张和焦虑。研究者对社交焦虑虽然界定不一,但都强调其给个体身心带来的消极影响。高社交焦虑会使个体出现不同程度的社会(比如,工作、恋爱、家庭等)功能受损,社交焦虑还会严重影响个体的身心健康,而且抑郁、强迫也会成为社交焦虑的并发症之一(Grant et al.,2014;Rodebaugh et al.,2015)。因此,探讨社交焦虑的特征及其形成机制对于寻求有效的社交焦虑干预策略,维护民众的身心健康具有重要的研究价值。

Beck等人(1 996)提出了社交焦虑的认知理论,认为焦虑障碍个体拥有优先加工威胁性信息的图式。在人际交往情境中,高焦虑个体的已有认知图式中与危险信息相关的图式会更容易被外界刺激所激活,从而个体会对环境中的刺激信息有选择性地进行编码、记忆或回忆,而焦虑、恐惧的记忆在个体下次面对类似情境时又会自动提取,因此形成社交焦虑循环。总结前人的研究发现,社交焦虑个体对消极刺激具有注意偏向(Richard et al.,2018)和解释偏向的特征(Chen et al.,2020),但对记忆偏向的研究结果并不一致。有研究表明,焦虑症患者(包括社交焦虑)在提取信息时普遍存在记忆偏差(何振宏等,2015;贾江晓,2015;石国兴,赵海第,2015)。Rapee,Mccallum和Melville(1 994)通过系列研究比较了社交焦虑症个体与非临床个体对威胁性信息的记忆偏向。然而,研究结果并未发现社交焦虑个体对负性信息的记忆偏向。Wenzel和Holt(2002)在关于记忆偏向的研究中发现,临床社交焦虑者当面对与自己相关的负面评价信息时才会出现记忆偏向,否则就不存在记忆偏向。

自传体记忆是个人对所经历的过去生活事件的回忆,在个体心理功能中起着核心作用,兼有自我、社会、指导的多重功能(宫火良 等,2019)。考虑到社交自传体记忆很可能导致社交焦虑者的负面看法,我们认为研究这些记忆的性质和影响有助于解释:社交焦虑者自传体记忆的核心是否是负面的,为什么社交焦虑者普遍产生负面的自我评价,他们的自传体记忆有哪些特点,为什么他们会抵触自身的改变(Koban et al.,2017)。这类研究还可以为心理咨询与治疗提供有针对性的建议,指导如何干预负面社交记忆(Lane et al.,2015)。认知模型预测与威胁相关的过去经历的记忆可能会形成不适应的图式,临床观察也表明患有社交焦虑症的人经常受到引发焦虑的社交记忆的困扰(Coles&Heimberg,2002)。因此,研究者倾向于认为,社交焦虑者的自传体记忆中含有更多的负面信息。

从具体化程度上,自传体记忆可被分为具体性记忆和概括性记忆。具体性记忆是发生在某个具体的时间或地点的独特事件,并且事件发生的时间不超过一天;概括性记忆是回忆的内容没有呈现具体时间、地点、空间,并且回忆提取的特定事件也没有具体的细节。自传体记忆概括化程度是自传体记忆研究中的常用指标。Williams等(2007)发现自传体记忆概括化程度高是抑郁症状的认知易感性因素,能够影响抑郁症状的产生、发展与治疗,因为自传体记忆的过度概括化会降低个体解决问题的愿望和决心,这种缺陷使抑郁症患者在面临压力时容易感到绝望,增加自杀的可能性。Giffard(2013)的研究也认为,自传体记忆概括化程度过高,记忆功能会受损,可能导致精神障碍或癌症等病症。自传体记忆以不同的概括化程度存储在头脑中,对事件进行概括化记忆会降低该事件伴随的消极情绪的影响(Conway,2000)。以此类推,社交焦虑个体为了避免情绪困扰,会自发地对消极事件进行概括化记忆。

以往研究在考察精神障碍患者的自传体记忆特征时主要集中在个体亲历的事件,但自传体记忆的内容既包括个体作为当事人亲历的事件,也包括个体作为旁观者看到或知悉的事件(Hung&Bryant,2016;张志杰,黄希庭,2003)。换言之,个人的经验库中既包括有直接经验,也包括了间接经验。根据班杜拉的社会学习理论,这些间接经验能通过观察学习使个体获得替代强化,从而影响到人们的后续行为。据此,我们推测,高社交焦虑者的社交自传体记忆中同样包含有自身作为旁观者,他人作为当事人的各类社交事件。高社交焦虑者的消极认知图式的形成可能与这两类经验都有关系。据此,本研究提出以下假设:高社交焦虑者旁观的负性社交自传体记忆数量显著多于一般人群,高社交焦虑者旁观的负性社交自传体记忆具体化程度也明显低于一般人群。

大学生正处于学校与社会的交汇点,一方面要承担学习的压力,另一方面还要为毕业后的就业问题思虑,且大学生正处于成年早期这一特殊的心理发展时期,心理感受较敏感、心理承受力较弱,由此成为了社交焦虑的易感人群。研究表明,社交焦虑是青年大学生群体中最常见的心理问题之一(李丹枫等,2013)。并且社交焦虑大学生的数量与日俱增,研究显示,自1998年至2015年我国大学生社交焦虑人数与年份呈显著正相关,社交焦虑大学生人数随着年份同步增长(时蒙 等,2019)。因此,本研究以大学生为研究对象,采用实验研究考察高社交焦虑者的社交自传体记忆特征,为大学生社交焦虑的干预提供新的视角。

2 实验一 高社交焦虑者的社交自传体记忆数量特征

2.1 研究目的

采用自由回忆任务考察高社交焦虑者与正常人群作为旁观者在积极与消极社交类自传体记忆数量上的差异。

2.2 研究方法

2.2.1 研究对象

招募某高校大学生填写相关问卷,被试的贝克抑郁量表得分需在13分及以下,再测试社交焦虑水平,测试工具为社交焦虑量表(LSAS)。该量表的常模分数线为38分(何燕玲,张明园,2004)。按分数排序从高到低筛选出量表得分的高分段被试,从低到高筛选出量表得分的低分段被试分别作为本研究的高社交焦虑组和低社交焦虑组。结果显示,高社交焦虑组被试社交焦虑得分在107~55分之间,贝克抑郁量表得分在13~0分之间。低社交焦虑组被试社交焦虑得分在38~1分之间,贝克抑郁量表得分在10~0分之间。对两组被试的社交焦虑得分进行独立样本t检验,结果显示,两组被试的得分存在显著的差异,t(58)=-1.22,p<0.05,说明两组被试间社交焦虑水平差异显著。最终参与实验的研究对象共60名,分别是社交焦虑组30名(男15名、女15名),正常组30名(男15名、女15名),平均年龄分别为19.46岁和20.28岁,所有被试视力正常或矫正视力正常,未曾参加过类似实验。

2.2.2 实验设计

研究采用2(组别:高社交焦虑组、低社交焦虑组)×2(社交经历效价:积极、消极)的两因素混合设计。其中组别为组间变量,社交经历效价为组内变量,因变量是研究对象的社交自传体记忆数量。

2.2.3 研究工具

(1 )Liebowitz社交焦虑量表 (Liebowitz Social Anxiety Scale,LSAS)。Liebowitz于1987年编制该量表,用来测量社交焦虑者恐惧、焦虑情绪及回避行为的程度。该量表共有24项题目,包含有13项操作情境和11项社交情境,每一题目都是一个场景,个体分别评定自身焦虑恐惧和回避行为的程度。量表采用4级计分(0=无/从未,3=严重/经常)。与恐惧有关的项目得分越高,个人所感知或经历的社交焦虑程度就越高;与回避相关的项目得分越高,个人在社交场合回避或行为回避的可能性就越高,总体得分越高,表明个体的社交焦虑水平越高。LSAS量表具有良好的信效度,已得到广泛性的使用(江凯,2018;von Glischinski et al.,2018)。在本研究中,该量表的同质性信度为0.82。

(2)贝克抑郁量表第2版(Beck Depression Inventory-II,BDI-II)。该量表由贝克于1996年在第一版的基础之上修订而来。量表共包含21个条目,每个条目分为0~3级评分。21条目分数总和为所得总分,总分0~13分为无抑郁程度,14~19分为轻度抑郁程度,20~28分为中度抑郁程度,29~63分为重度抑郁程度。BDI-II中文版具有良好的信度与效度,不仅能够应用于抑郁症病人的评估,同样可作为大学生抑郁症状筛查的自评工具(杨文辉 等,2014)。值得注意的是,由于社交焦虑障碍通常与抑郁症状相关,因此在临床和非临床样本中,研究人员都强调了明确焦虑症中的记忆偏差是否是由于焦虑水平升高而不是抑郁症状水平升高的原因的重要性(Coles&Heimberg,2002)。因此,本研究对抑郁进行测量,以控制其对研究结果的影响。该量表在本研究中的同质性信度为0.88。

2.2.4 研究程序

实验开始前,将使用交往焦虑量表和抑郁量表筛选出的被试分为高社交焦虑组和低社交焦虑组并进行编号。被试在安静的房间内独立完成实验。自传体记忆数量采用纸笔作答,要求被试把自己过往看到的或知悉的他人社交类经历(包括积极的和消极的)尽可能多地写在纸上,写完后要求被试对所回忆事件的情绪效价(“积极”“消极”)进行评定,每位被试限时5分钟。实验结束后回收实验材料并向被试致谢,对被试在实验过程中遇到的疑惑予以解答。主试根据被试作答记录,整理出记忆的条目数,每个条目计1分,最后得出积极回忆数量和消极回忆数量。

2.2.5 数据处理

采用SPSS 22.0进行数据处理与分析,主要涉及描述性统计分析、独立t检验、方差分析等统计方法。

2.3 研究结果

对两组被试的社交自传体记忆数量进行整理,描述性统计结果见表1。

表1 不同组别被试的社交自传体记忆数量(M±SD)

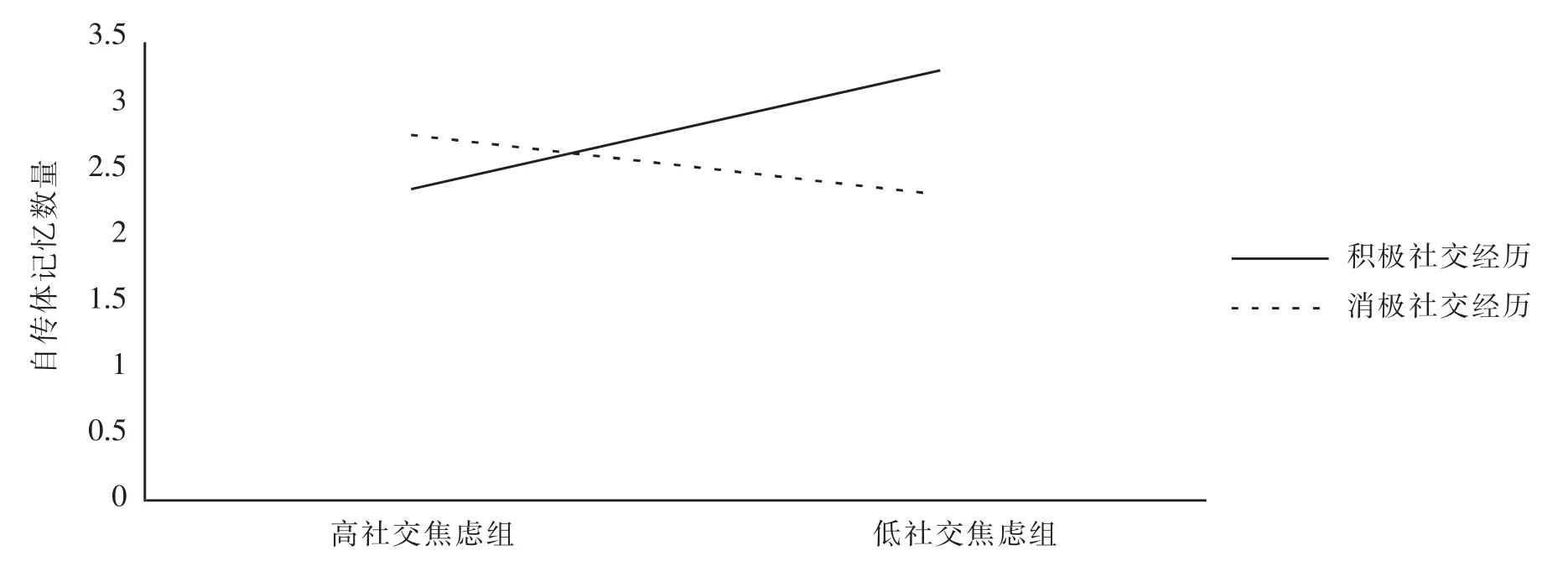

对数据进行2x2的两因素重复测量方差分析,结果发现:组别的主效应显著,F(1 ,58)=5.16,p=0.027,ηp2=0.08,高社交焦虑组被试回忆的积极社交自传体记忆数量显著少于低社交焦虑组;社交经历效价的主效应显著,F(1 ,58)=6.48,p=0.01,ηp2=0.10,两组被试对积极社交自传记忆的回忆数量显著多于消极社交自传体记忆;组别和社交经历效价的交互 作用显著,F(1 ,58)=33.45,p<0.001,ηp2=0.37(见图1)。

图1 组别与效价在社交自传体记忆数量上的交互作用

简单效应分析结果显示,在积极社交经历方面,低社交焦虑组的记忆数量显著高于高社交焦虑组,F(1 ,58)=31.19,p<0.001,ηp2=0.35;在消极社交经历方面,高社交焦虑组记忆数量显著高于低社交焦虑组,F(1 ,58)=9.17,p=0.004,ηp2=0.14。高社交焦虑组被试对两类效价的社交自传体记忆数量差异显著,F(1 ,58)=5.26,p=0.03,ηp2=0.83;低社交焦虑组被试对两类效价的社交自传体记忆数量也存在显著差异,F(1 ,58)=34.63,p<0.001,ηp2=0.37。

3 实验二 高社交焦虑者的社交自传体记忆概括化特征

3.1 研究目的

采用AMT范式考察高社交焦虑者与低社交焦虑者在积极与消极社交类自传体记忆概括化程度上的差异。

3.2 研究方法

3.2.1 研究对象

同实验一,为了避免疲劳与练习效应,实验二间隔三周后进行。

3.2.2 实验设计

研究采用2(组别:高社交焦虑组、低社交焦虑组)×2(线索词效价:积极社交线索词、消极社交线索词)的两因素混合设计。其中组别为组间变量,线索词效价为组内变量,因变量是被试的社交自传体记忆概括化程度。

3.2.3 实验材料

记忆测试材料:研究使用Williams等人(2007)的自传体记忆测试范式(AMT)考察社交自传体记忆的概括化程度。线索词的选定过程如下:从以往的相关文献中征集20个双字词,再由18名心理学专业研究生从这些词中评定出6个与社交关联最大的词,且为该词的情绪效价做5分评定,1分表示完全不符合,2分表示比较不符合,3分表示难以确定,4分表示比较符合,5分表示完全符合。最终得出分数最高的社交线索词作为测验材料。宫火良等(2019)在15人的预实验中发现,在呈现第6、7个线索词之后,人们都会表现出厌烦和疲惫,影响随后的实验结果。据此本研究使用6个线索词(积极社交词、消极社交词各3个)以保证研究对象参与实验的效果。

记忆的具体性评分规则参照Wenzel,Pinna和Rubin(2004)的计分方法,评分标准如下:具体记忆是指事件的发生时间不超过一天的特定事件。例如,“星期六我和朋友在一起打篮球,玩得很开心”“上个星期天我在游泳馆游泳”“昨天我把最喜欢的东西弄丢了,我很失落”。以上为具体记忆记1分。若回忆的内容是以下几种情况的,均判定为0分:(1 )评分者不能根据研究对象回忆的信息准确判断事件发生的具体时间是否在一天之内。例如“每次考试复习时,我都很烦躁”;(2)事件发生的持续时间超过了一天,例如,“我在北京玩了一个星期”“每年夏天我都去游泳”;(3)回忆的事件是重复发生的,例如,“每次我和朋友在一起时”“每星期六晚上会看我最喜欢的喜剧节目”;(4)不是回忆的内容,例如对线索词做出某个联想,例如“我希望自己可以永远开心幸福”;(5)对线索词没有反应,只是单纯的对线索词进行解释,例如“书本是人类进步的阶梯”。研究者邀请两位非心理学专业的研究生作为评分者,由主试对其进行评分标准的培训,要求评分者根据上述的评分标准对回忆的内容独立进行评定,计算出两位评分者的一致性系数。如果相关较高而且达到显著水平,取其平均值作为每个记忆的具体记忆得分。最后把积极社交线索词的具体的分相加并除以积极线索词数量,作为每个被试对积极社交线索词中的具体记忆得分,以同样方法得出对消极社交线索词总的具体记忆得分。

3.2.4 研究程序

被试在安静的房间内独立完成实验。主试首先向被试发放自传体记忆测试答题纸和笔。然后主试用房间内的电脑屏幕呈现社交线索词(包括3个积极社交线索词和3个消极社交线索词),要求被试看到线索词后将记忆事件写在自传体记忆答题纸上,每个线索词可以写一个或多个记忆,直到对6个线索词完成作答为止,总时长为10分钟。测试结束后要求被试对所回忆事件的情绪效价(“积极”“中性”“消极”)进行自评。实验结束后回收相关材料向被试致谢并发放报酬,对被试在实验过程中遇到的疑惑予以解答,同时播放一段轻音乐,消除实验造成的疲劳和负面情绪的影响。

3.2.5 数据处理

采用SPSS22.0进行数据处理与分析,主要涉及描述性统计分析、独立t检验、方差分析等统计方法。研究者邀请两位非心理学专业的研究生作为评分者,不告知其评分的目的,由主试对其进行评分标准的培训,待其明白标准之后,要求评分者独立评判被试的记忆内容,主试计算出两位评分者的一致性系数。两位评分者在积极、消极社交线索词的记忆概括化评定上Kappa值均达到显著水平(分别为0.96和0.94,p<0.001),说明两位评分者的评分具有较高的一致性,因此将两者计分的平均数作为被试的自传体记忆的得分。

3.3 研究结果

对两组被试的社交自传体记忆具体化得分进行整理,描述性统计结果见表2。

表2 不同组别被试的他人记忆得分(M±SD)

对数据进行2x3的两因素重复测量方差分析,结果发现:组别的主效应显著,F(1 ,58)=31.77,p<0.001,ηp2=0.35,高社交焦虑组的社交自传体记忆具体化程度显著低于低社交焦虑组;线索词效价的主效应不显著,F(1 ,58)=1.70,p>0.05,积极社交自传体记忆的具体化程度与消极社交自传体记忆间差异不显著;组别和线索词效价的交互作用不显著,F(1 ,58)=0.61,p>0.05。

4 讨论

4.1 高社交焦虑大学生作为旁观者的社交自传体记忆数量分析

与研究假设相一致,研究结果发现,高社交焦虑组个体的消极社交自传体记忆数量显著多于积极社交自传体记忆数量。高社交焦虑组和低社交焦虑组的社交自传体记忆数量差异显著,具体表现为:高社交焦虑组的消极社交自传体记忆数量显著高于低社交焦虑组,而积极社交自传体记忆数量则显著低于低社交焦虑组。即与低社交焦虑组相比,高社交焦虑组倾向于对他人的消极社交经历表现出记忆偏向。记忆具有整合性,它不仅包括个人作为当事人的经验片段,还包括作为旁观者看到或知悉的经验。班杜拉的社会学习理论提出了替代强化这一概念,人们会通过观察他人的行为获得关于自我可能性的认识。人们并不需要直接进行某项活动,只凭借他人行为及其行为后果的观察,就可以习得相似行为。社交焦虑者也会将重要他人的生活经历作为自己的替代经验,这样的经验指导他们对社交场合及生活事件作出判断,进而采取行动。这样的经验可能使社交焦虑者耳濡目染地在社交场合习得恐惧、害羞、退缩的行为,因此表现出对社交记忆的负面偏向。

本研究结果也与社交焦虑的认知模型一致。认知模型认为,高社交焦虑者在童年早期就形成一些不合理信念,这样的信念让他们将人际交往知觉为危险的,在社交场景中表现出回避的行为,失败经验逐步加深了他们对社交场景的负面记忆。因此,当出现社交信息时,他们容易提取出更多的消极记忆,也就形成了社交记忆偏向。有研究也证实了这一点,高社交焦虑者更容易提取威胁性的记忆,尤其是带有自传体性质的负面记忆 (Mitte,2008;Morgan,2010)。与社交焦虑程度较低的学生相比,社交焦虑程度较高的学生在情绪效价词汇提示下回忆起更多关于社交互动的负面自传体记忆。这种模式在临床样本中也得到了复制(Krans et al.,2014)。这些发现都与社交焦虑的认知模型观点相一致。

4.2 高社交焦虑大学生作为旁观者的社交自传体记忆概括化分析

本研究结果显示,高社交焦虑组在积极社交线索词提示下的社交自传体记忆具体化得分显著低于低社交焦虑组,在消极社交线索词提示下的社交自传体记忆具体化得分也显著低于低社交焦虑组,支持了本研究的假设。

从社交焦虑认知模型来说,有社交焦虑障碍的个体在社交情境中体验到更多的负面情绪,加之遇到与社交相关的情绪词,为维持自身心理状态平衡,倾向于提取更为抽象模糊的事件来减轻回忆带来的伤害,因此回忆内容表现为更加概括化。这一点也在其他研究中得到证实(毛伟宾 等,2017)。有焦虑、抑郁等消极情绪的人,之所以表现出自传体记忆的概括化,是由于他们通常以概括化的方式来储存和提取记忆,模糊抽象的记忆有助于减弱负面事件造成的痛苦情绪。D’Argembeau等人(2003)从评估自传式记忆的主观体验入手考察社交焦虑者与非社交焦虑者在回忆社交事件与非社交事件上的特征。结果发现,与非社交焦虑组相比,社交焦虑组对社交事件的回忆中与自我相关的信息较多,两组对非社交事件的回忆无显著差异。除此之外,本研究的结果也证实了,高社交焦虑个体提取积极社交记忆时也出现概括化现象,这表明个体出现了消极情绪泛化的现象,这使得个体忽视积极社交事件带来的正向力量和资源,从而无法抵挡消极事件带来的负面情绪。因此,采取一定的措施来调整社交自传体概括化是非常必要的。

与同类研究相比,本研究结果从以下几个方面丰富了人们对社交焦虑和自传体记忆的认识:(1 )本研究进一步证实了消极的社交经历与社交焦虑之间的关系。虽然本研究还无法获得两者间的因果关系,但结果表明,高社交焦虑者的确比低社交焦虑者提取更多消极的社交经验回忆。因此,针对高社交焦虑者的社交经验进行解构和重构,发现他们的例外经验,对于社交焦虑的改善是可行的干预途径。(2)本研究结果发现,与一般人群相比,高社交焦虑者提取到更多作为旁观者看到或知悉到的消极社交经验记忆。这一发现一方面印证了班杜拉提出的观察学习的观点,另一方面也对社交焦虑的干预提供了新的思路,比如,充分利用榜样的影响,为高社交焦虑者提供他人的积极社交经历或者鼓励他们回忆他人的积极社交经验将有助于缓解他们的社交焦虑水平。(3)本研究结果发现,高社交焦虑者储存的他人经历的消极社交经历也存在具体化水平较低的现象。具体化水平低,就意味着个人难以从这些消极经历出总结经验教训,更多沉浸在这些消极经验带来的消极情绪体验中,无法从中学习而产生改变的契机。因此,对高社交焦虑者而言,咨询师可以帮助他们分析那些消极的社交经验,从中发现自己需要改变的地方,针对性地学习社交技巧来提升自己。

由于研究条件和目的所限,本研究也存在有待改进和拓展的地方:(1 )实验一考察了高社交焦虑者和一般人群在社交自传体记忆数量上的差异,反映的主要是社交自传体记忆的情绪性特征,即高社交焦虑者的社交自传体记忆偏积极的还是消极的,但情绪性一方面体现在记忆数量上,另一方面也体现在情绪强度上。后续的研究可以在相关自传体记忆回忆的基础上,请研究对象对他们的记忆效价的强度进行衡量,以考察高社交焦虑者与一般人群是否存在对自传体记忆情绪强度上的差异。(2)实验一和实验二分别考察的是个体作为旁观者的社交自传体记忆特点,这些特点与个体作为亲历者的社交自传体记忆特点是否存在一致性?两类社交自传体记忆和社交焦虑的关系孰强孰弱?这有待后续的研究加以考证。(3)自传体记忆具有多特征性,除了情绪性、概括化程度外,还有连贯性、灵活性等特征。高社交焦虑者的社交自传体记忆在这些特征上与一般人群又会有怎样的不同?这也是后续研究的方向之一。

5 结论

自传体记忆既包括个体亲历者获得的直接经验,也包括个体作为旁观者获得的间接经验。本研究侧重于对高社交焦虑者的间接经验特征的考察。实验一采用自由回忆任务比较了高社交焦虑者与一般人群在社交自传体记忆数量上的差异,实验二采用AMT范式比较了高社交焦虑者与一般人群在社交自传体记忆概括化程度上的差异。所得结论如下:(1 )与一般人群相比,高社交焦虑者作为旁观者的社交自传体记忆存在消极偏向,表现为回忆更多的消极社交自传体记忆;(2)与一般人群相比,高社交焦虑者作为旁观者的社交自传体记忆概括化程度偏高,具体化程度偏低,不利于个体从经验中学习。