小针刀疗法治疗枕大神经痛的疗效分析

沙明波

(天津市红桥区铃铛阁街社区卫生服务中心,天津 300000)

枕大神经痛属于临床一种常见的神经疾病,主要指由于过度劳损、炎性刺激等因素导致局部软组织渗出、粘连、痉挛并刺激、卡压与牵拉枕大神经而引发的疼痛症状,患者一般以枕顶部持续性或阵发性加剧放射疼痛为主要临床表现[1]。针刀疗法属于中医学领域的一种特色疗法,经临床实践证实对解除枕大神经卡压具有较高的应用价值[2]。为进一步提高枕大神经痛患者的远期疗效,本次研究重点探讨小针刀疗法在其中的应用价值,具体内容如下。

1 资料及方法

1.1 资料 择取60例枕大神经痛患者纳入研究,均为2019年5月-2021年5月在天津市红桥区铃铛阁街社区卫生服务中心门诊接受诊治的患者,依据其治疗方案的不同分为对照组及观察组,每组30例。对照组男女比例为14∶16;年龄24-75岁,平均年龄(49.53±6.12)岁。观察组男女比例为12∶18;年龄25-76岁,平均年龄(49.61±6.11)岁。组间资料对比无统计学意义,P>0.05。本研究经医院伦理委员会审批通过。纳入条件:①符合《皮神经卡压综合征》[3]内关于枕大神经痛相关诊断标准的患者;②对研究内容详知的患者。剔除条件:①合并存在严重躯体器质性疾病、恶性肿瘤的患者;②合并存在局部急慢性皮肤与软组织感染或溃烂的患者;③合并存在糖尿病且长期血糖控制不佳的患者;④合并存在精神分裂症、老年痴呆、视听说障碍等疾病的患者;⑤入组前2周服用过相关镇痛、消炎、活血化瘀药物的患者。

1.2 方法

1.2.1 对照组采用局部封闭疗法 嘱咐患者采取坐位并对枕大神经常见卡压点(即枕外隆突与乳突连线中内1/3交点)进行标记和常规消毒,应用一次性注射器抽吸1ml 2%盐酸利多卡因注射液+1ml醋酸曲安奈德注射液,并将针头沿标记点垂直进针直至触及枕骨鼓膜,若回抽无血、脑脊液则说明进针位置准确,之后缓慢注入混合液并应用无菌棉球按压注射点片刻。

1.2.2 观察组采用小针刀疗法 指导患者采取俯卧体位并在其胸部垫上软枕,对枕骨粗隆以下部位进行备皮,之后以枕大神经常见卡压点作为针刀治疗点并应用甲紫溶液进行标记,严格遵循“无菌操作”的原则,术者左手拇指按压标记点,右手持4号小针刀并使针刀面平行于拇指甲面垂直刺入颅骨平面直至触及骨膜,实施纵向切割分离与松解操作,待感觉针下筋膜有所松解后退出小针刀,之后应用无菌棉球按压穿刺点片刻并嘱咐患者保持平卧体位约半小时,期间如有任何恶心、胸闷、气促、心悸等不适症状应及时告知医护人员,若无任何不适则可离开。

两组患者均每周治疗1次,总共2次,治疗结束后的2周分别回院复诊1次。治疗前应先告知两组患者可能存在的异常感受,尤其是枕大神经邻近动脉,进行治疗时很容易引发血肿和瘀斑,因此需要在治疗完成后立即应用无菌棉球进行有效按压。

1.3 评估指标 指标1:疼痛评分情况。在两组患者治疗前、治疗后2周及随访半年时通过VAS(视觉模拟法)进行评分,分值为0-10分,分数越高提示疼痛程度越重。指标2:治疗效果及疾病复发率。治疗效果分为无效、好转与治愈3种情况,其中无效指治疗后临床症状与体征无任何改变或是有所加重;好转为治疗后临床症状与体征基本消失,但受凉或长时间伏案工作时会有疼痛发生;治愈指治疗后临床症状与体征完全消失,且日常生活与工作完全不受影响。疾病复发率通过随访半年统计得出。指标3:住院时间和痊愈时间。指标4:不良反应,包括头晕、头痛、肌肉酸痛等。

1.4 统计学方法 分为计量和计数两种数据,其中前者包括疼痛评分、住院时间、痊愈时间,(±s)作为其表现形式并经过t检验;后者包括不良反应发生率、治疗有效率及疾病复发率,(%)为其表现形式并通过卡方检验。

2 结果

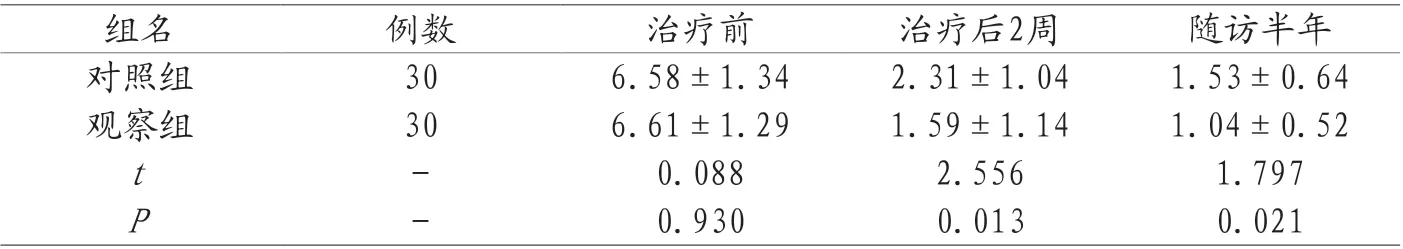

2.1 疼痛评分情况 治疗前,两组患者的疼痛评分比较无明显差异(P>0.05);治疗后2周,观察组患者的疼痛评分明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);随访半年,观察组患者的疼痛评分明显低于对照组,差异有统计学意义,P<0.05。见表1。

表1 两组疼痛评分情况比较(±s,分)

表1 两组疼痛评分情况比较(±s,分)

组名 例数 治疗前 治疗后2周 随访半年对照组 30 6.58±1.34 2.31±1.04 1.53±0.64观察组 30 6.61±1.29 1.59±1.14 1.04±0.52 t-0.088 2.556 1.797 P-0.930 0.013 0.021

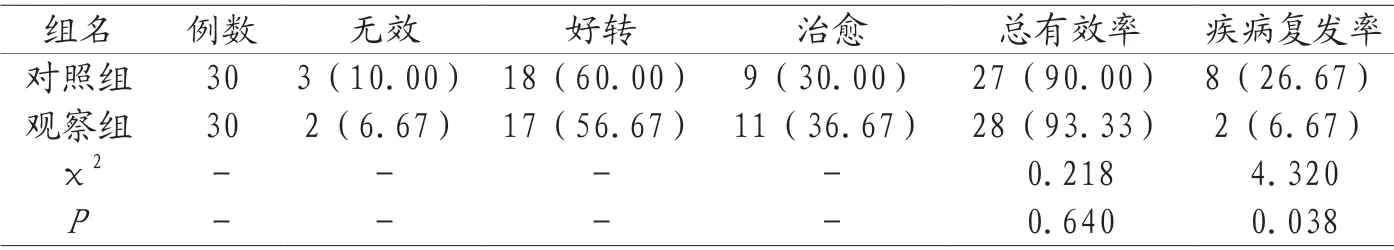

2.2 治疗效果及疾病复发率 两组患者的治疗总有效率对比,差异无统计学意义,P>0.05;观察组患者的疾病复发率明显低于对照组,P<0.05。见表2。

表2 两组治疗效果及疾病复发率比较[n(%)]

2.3 对比住院时间和痊愈时间 观察组患者住院时间(15.12±2.14)天和痊愈时间(14.24±0.21)天均短于对照组患者住院时间(24.47±3.27)天和痊愈时间(20.27±1.58)天(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗后住院时间和痊愈时间比较(±s)

表3 两组患者治疗后住院时间和痊愈时间比较(±s)

组别 例数 住院时间(天) 痊愈时间(天)观察组 30 15.12±2.14 14.24±0.21对照组 30 24.47±3.27 20.27±1.58 t-13.104 20.721 P-0.000 0.000

2.4 比较不良反应发生率 观察组不良反应发生率低于对照组,P<0.05。见表4。

表4 两组不良反应发生率比较[n(%)]

3 讨论

近年来,随着现代人生活节奏的加快及长时间伏案工作、玩手机、使用电脑、驾驶车辆等行为习惯的养成,导致枕大神经痛的发病率也随之明显上升,临床多采用口服镇痛及营养神经药物及局部封闭疗法治疗,虽可在短时间内减轻患者的疼痛症状及炎性反应,但无法从根本上接触神经的卡压、牵拉情况,且服药时间过长容易产生药物依赖性,用药不良反应的发生率也比较高,停药后还容易复发疾病,因此,需要寻求另外一种更具远期临床疗效与安全性的治疗手段[4]。

在中医学看来,枕大神经痛可归入“头痛”“项痛”等范畴,其病情发作与外感风寒湿邪,内伤情志饮食、久病体虚而致经脉瘀阻、气血不畅有关[5]。针刀是一种医疗器械,是古代医学九针与现代精细解剖学结合的创新发明,具有针与刀的作用。针刀能对软组织的粘连直接松解病变,改善瘢痕、挛缩,解除对患者神经以及血管的刺激或压迫,利于患者炎性物质吸收,减轻神经根无菌性炎症和水肿。小针刀疗法是在古代九针的基础上改进而来的一种治疗方法,它既具有“针”的优点,可起到类似针灸的作用,又因其直径较粗而具有“刀”的性质,可对病变组织进行有效切割与松解,且无需长时间留针,出针后针感维持时间相对较长。虽然局部封闭疗法的近期止痛效果比较突出,但远期疗效却不如小针刀疗法,这是因为小针刀所刺部位处于足少阳胆经的风池穴,可起到比较良好的疏经通络、散寒熄风效果,加之小针刀可对局部病变组织进行切割、分离与松解,因此有利于改善枕大神经的刺激、卡压、牵拉情况,使预后质量提高[6-8]。在本次研究结果中,治疗后2周,观察组患者的疼痛评分明显低于对照组,差异有统计学意义,P<0.05;随访半年,观察组患者的疼痛评分明显低于对照组,差异有统计学意义,P<0.05。两组患者的治疗总有效率对比,差异无统计学意义,P>0.05;观察组患者的疾病复发率明显低于对照组,P<0.05。观察组患者住院时间和痊愈时间均短于对照组患者住院时间和痊愈时间,差异十分显著(P<0.05);观察组不良反应发生率低于对照组,P<0.05,说明两种方式的疗效均较好,但局部封闭疗法更容易增加患者复发风险,而小针刀疗法则能够改善患者机体疼痛情况,并且安全性较高,能够缩短患者住院时间,促进患者尽早恢复机体健康[9]。究其原因:枕大神经痛作为一种常见疾病,其主要是由于自发性或头部旋转而诱发,以紧张性头痛作为临床表现,疼痛部位一般位于枕大神经区,目前临床对于该疾病的治疗方式较多,包括针刀治疗、局部封闭治疗,但上述方式由于受到多种因素的影响,导致治疗效果不佳[10-11]。而通过实施小针刀治疗,能够松解患者局部病变部位,使患者紧张痉挛肌肉得到缓解,改善机体局部血液循环。而局部封闭治疗虽然能够在短时间内达到止痛效果,对炎性反应产生抑制,但无法将神经卡压进行解除,具有极高的复发率,而针刀治疗则能够对神经卡压进行解除,促进患者枕部软组织的张力得以下降,并且从长期疗效来看,针刀治疗效果和局部封闭治疗相比更具有优势[12-14]。

总而言之,对枕大神经痛患者应用小针刀疗法的远期疗效要优于局部封闭疗法,可作为临床治疗的首选方案。