流动的身份:“资本下乡”后农村妇女社会地位的重塑研究

——基于新疆泉村的人类学考察

韩宜铮

(中央民族大学,北京 100081)

党的十九大报告指出,农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题,必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重[1]。从基层看,中国社会是乡土性的[2],在这种乡土之间进行的农业生产承载着保障中国7亿农民基本生活的特殊功能。改革开放之后,确定了农村土地归集体所有,1983年实施的家庭联产承包责任制,确立了以户为单位的农业生产方式。伴随着我国市场经济的不断深入与农业农村现代化发展的需求,农村生产力不断得到解放与发展,农村零星、细碎的土地以及粗放型的农业生产已经不适应现代农业发展的要求。在这一背景之下,党和国家颁布实施了一系列促进农村土地流转的政策与措施。2001年,中共中央发布的《关于做好农户承包地使用权流转工作的通知》中,明确提出了“允许土地使用权合理流转”[3]4。2003年农业部颁布了《中华人民共和国农村土地承包经营权证管理办法》,《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》提出“加强土地承包经营权流转管理和服务,建立健全土地承包经营权流转市场,按照依法自愿有偿原则,允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权,发展多种形式的适度规模经营”[4]。2014年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》,2015年农业部、中央农办、国土资源部、国家工商总局印发《关于加强对工商资本租赁农地监管和风险防范的意见》,2018年对农村土地承包法进行修正,实行土地经营权、土地承包权、土地所有权的“三权分置”,农村土地进一步“私有化”,更便于土地流转与“资本下乡”。根据农业农村部的统计,“截至2017年6月底,全国家庭承包耕地流转面积达到4.97亿亩,占家庭承包经营耕地总面积的36.5%,流转合同签订率达到70.3%”[5]。

随着城市化进程的不断推进,城乡劳动力人口不断流动,逐渐改变了农村地区劳动力的性别结构。截至2018年,我国农村女性人口占农村总人口的48.76%[6],农业女性化的趋势越来越明显。据全国妇联统计,妇女已经占农村劳动力的60%以上,一些地区高达70%以上[7],妇女已经成为农业农村现代化发展的主力军。伴随着农业农村发展新理念、新格局的变化,妇女的发展被纳入农村发展当中,农村经济结构与社会结构的变迁,使得农村妇女发展出现新的机遇。农村土地经营与流转将农村妇女从传统高强度、低收益的农业劳动中解放出来,农业女性劳动力转移开始出现。但是,在前进的道路上,还存在着发展不平衡、不充分的问题,改革进入深层的利益调整和权力重构阶段,阻力越来越大。“资本下乡”带来的大规模的土地流转逐渐改变了农村妇女的生计方式,由“男工女耕”逐渐向妇女“半工半农”的模式转变。但妇女的流动不是完全的出走,而是处于半流动、半留守的状态,在这种状态下妇女在“农民”与“工人”、“城镇”与“乡村”、“公共”和“私人”之间不断转变身份。本文想要探讨的问题是:由资本下乡带来的农村妇女的生计方式发生了怎样的变化?妇女在二元身份中如何自处?在父权制与资本的双重作用下农村妇女的社会地位如何被重塑?

一、“资本下乡”后妇女议题的讨论

伴随着国家经济体制改革,家庭联产承包责任制取代了集体所有制,我国农业完成了去集体化过程,改变了农业经营基础、农村社会结构与农业生产方式。农业转型带动农村土地流转加速进行。据统计,我国农村土地流转规模方面,“2004年农村承包地流转面积为0.58亿亩,2012年增加到2.8亿亩,2018年达5.39亿亩”[8],流转规模增长了9.3倍。大规模的土地流转促使新型经营主体大量涌现,国家不断培育与推动以家庭农场、农民合作社、农业龙头企业为主的新型农业经营主体,“构建家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等共同发展的新型农业经营体系”[9],并将其作为乡村振兴战略的重要内容。国家统计局数据显示:“2018年农业产业化龙头企业8.7万家,在工商部门登记注册的农民合作社217万个,家庭农场60万个。”[10]土地流转从农户之间逐渐流向新型农业经营主体,截至2013年6月,流入农户的土地面积占流转总面积的62%,流入合作社和企业的面积占近30%[11]。伴随着国家层面对农业现代化的大力扶持,工商资本迅速涌入农业领域,开始发展资本农业,这种资本迅速向农业领域的流动俗称为“资本下乡”,这种现象也成为我国农业转型的重要表征[12]。

这种转型不仅改变了农业经营基础、农村社会结构与农业生产方式,还深刻改变着农村性别劳动分工与社会性别关系。越来越多的农村人口开始向非农行业转移,2020年全国农民工总量达28560万人,其中男性占65.2%,女性占34.8%[13]。更多的妇女留守在农村从事农业生产,农业女性化趋势明显。农业资本化趋势与新型农业经营主体的形成将对农业女性化产生新的影响,农村社会出现新的分化。新型农业经营主体取代了以妇女为主体的农业生产,妇女越来越多地转向季节性农业雇工,并投身于灵活的劳动力市场。在这种背景下,学术界产生了“资本下乡”后关于妇女议题的争论。

(一)农村妇女社会地位:提高论与降低论

在农业现代化的发展过程中,学者们围绕农村妇女社会地位是否得到提高出现两种争论。一种观点鼓励农民逐步进城,让“资本下乡”去经营农业。其认为那些从农业生产中被“解放出来的劳动力可以进入城市非农就业领域,这有助于推进工业化和城市化进程[3]5。在这种背景下,农村妇女作为重要的“被解放”的劳动力,其整体状态和以往相比发生了巨大变化。农村妇女成为了“离土不离乡”的农村工人;她们与传统农村妇女相比眼界更开阔、接受新鲜事物能力更强,开始实现经济独立,对家庭与丈夫的依赖性变小,自治权增大,自身素质得到提高,传统观念开始变更,两性的社会观念发生变化,男女平等观念进一步增强[14]。有学者进一步认为,随着我国的改革开放与农业现代化的发展,大量的农村剩余劳动力不断从农村流向城镇,从农业生产流向非农产业。留守在农村的妇女掌握了更多的家庭资源,她们在家庭中的地位没降反升,家庭地位得到改善[15]。另一种观点认为,以大规模工商资本下乡为特征的现代农业在目前还不具备条件。现阶段,城市还不具备吸纳这支庞大的劳动力队伍的能力,但是伴随着资本对农业的不断注入,农民的生产与生活资料逐渐被其剥夺,土地也被彻底商品化了[16]2。市场化的经验模式导致农民对农业生产失去信心,使妇女没有了经济自主权,也降低了妇女的家庭地位[16]186-187。一些学者认为,家庭联产承包责任制特别是承包期的延长导致越来越多的妇女丧失了土地权利,“半边天踩不着半边地”[17]。加之,经济改革与发展的市场趋向偏向依据能力进行乡村治理,而农村妇女面临计划生育、社会治安与经济发展等问题,其在乡村治理中地位不高[18]。孟祥丹通过调查认为,“资本下乡”引导的大规模的土地流转给留守妇女的生计带来变化。她指出,“资本下乡”带来的土地流转导致了一部分妇女的被动转移,这种转移让她们被迫放弃耕种而跻身于劳动力市场[19]。

(二)影响农村妇女社会地位的因素:经济论与文化论

影响农村妇女社会地位的因素是多元的,对此,学者有几种解释。一种观点认为经济因素是导致农村妇女社会地位提高的主要因素,认为农村妇女比男子更依赖农业谋生,一旦与男性失去经济来源她们就会感到“无用”、被社会边缘化和缺乏自信,妇女经济上对农业的依赖导致了其与男性社会地位的不平等[20]。另一种观点则认为妇女经济权利的增加并不直接导致其社会地位的提高。农业的发展促进了经济的增长,但经济增长的结果并没有导致两性平等,妇女处于不平衡的权利结构使得农村妇女、少数族裔妇女的情况不会得到根本性改变[21]。从妇女主体性角度出发,有学者认为,妇女地位表面的提升是市场变化的产物而不是其主体性发展的结果。王会通过对浙北农村妇女的调查认为,“浙北农村妇女地位虽然提高了,但妇女角色是尴尬的,不确定的,有依附性和连带性。浙北的经济发达并未带来妇女主体性的发展,相比中西部地区其反而更为消极、被动”[22]。更有一批学者关注了父权制对妇女地位的影响,高小贤认为,“农村强大的传统势力仍然是制约妇女地位提高的一个重要原因。从夫居婚姻和男性继承制作为夫权和父权文化结构的一个特质,在经济变革中并未得到改变[14]。金一虹认为,我国农村的集体父权制不但与家庭父权制同构同谋,也与更广泛的公共父权制如国家、市场、媒体互联互构。人口流动不仅解构了传统的中国父权制家庭,同时也实现了对传统的重构。父权制仍是性别平等和社会正义实现的最大障碍[23]。

综观以上争论,面对资本下乡后农村妇女社会地位的讨论,学者关注的焦点在于市场化、规模化的农业发展给农村妇女带来了什么;面对日益资本化的农业,妇女有无抵御风险的能力。针对这些问题,本文试图以新疆泉村的案例,分析农业资本化如何改变了农村妇女的生计方式,对农业女性化带来何种影响;面对资本化的经营方式,妇女有没有能力抵御风险,又如何在乡村振兴中实现个人价值。

泉村位于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州W县,在乡政府以西2公里处,现有耕地总面积13658亩,是一个以种植玉米、食葵为主的农业村。泉村土地流转由来已久,规模化的土地流转开始于2018年,之后流转规模不断扩大。2021年泉村土地流转达10323亩,占耕地总面积的76%。2016年泉村开始引入外来资本,目前村内有一家自治州挂牌的龙头企业,主要从事糯玉米加工。泉村上级T乡的一家羊肚菌种植合作社成立之后不断吸引泉村妇女从事农业种植与采摘工作。2021年村内土地有6328亩流向H镇最大的农业合作社。2020年12月底至2021年1月初、2021年6月底至7月中旬,笔者在W县实地调查,访谈了50余人,包括泉村的党支部书记、妇联主任和部分村民。本文所使用的实地材料均来源于此。

二、泉村人口流动以及土地流转情况

泉村现有户籍人口1671人,625户。性别分布上,男性874人,女性797人。民族分布上,汉族340户,928人,占总人口的56%;回族136户,453人,占总人口的27%;蒙古族85户,154人,占总人口的9%;保安族35户,59人,占总人口的3.5%;东乡族21户,53人,占总人口的3.2%;哈萨克族8户,21人,占总人口的1.3%;锡伯族户数数据缺失,2人,占总人口的0.2%;维吾尔族1户,1人,占总人口的0.1%。

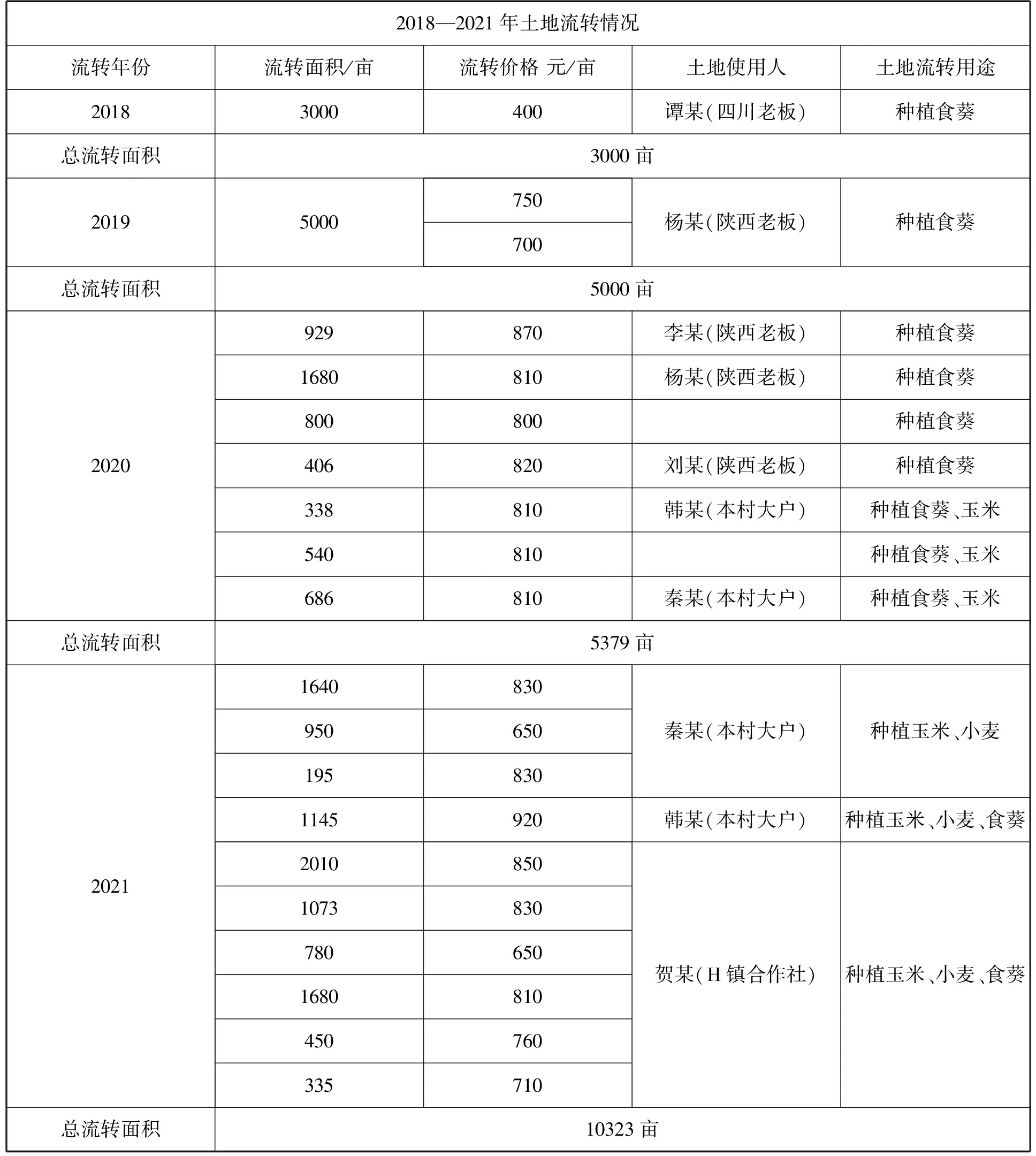

(一)土地流转情况

泉村土地流转由来已久,20世纪90年代农户之间已经开始自发性、小规模的土地流转,流转的对象集中在亲戚朋友之间。表1显示,2018年,四川老板谭某开始以每亩400元的价格在泉村承包3000亩土地用于种植食葵,此时,农户主要将自家土地不太肥沃的“三等地”流转了出去。2019年,陕西老板杨某以每亩700元到750元的价格承包泉村5000亩土地用于种植食葵。2020年,陕西老板刘某、杨某、李某再以每亩800元到870元的价格承包泉村3815亩土地用于种植食葵;本地大户村民韩某、秦某以每亩810元的价格承包泉村1556亩土地用于种植食葵和玉米。2021年,泉村以公开招标整村流转的方式,将泉村土地以每亩650元到920元不等的价格流转出去。其中有6328亩的土地流转至H镇最大的农业合作社,社长为贺某;3995亩土地流转至本村大户韩某、秦某。值得注意的是,泉村大户韩某为在集体招标中与贺某竞争,将承包地价抬升至每亩920元,成为2021年最高价。2019年W县农经局的统计数据显示,“2019年温泉县农村土地流转32.83万亩,占全县耕地面积的54.27%,参与流转农户7354户,其中流转到大户28万亩、合作社2.31万亩、其他2.52万亩,平均价格每亩459元,流转收益金额15061.44万元”(1)数据来源于W县政府办公室2019年全县土地流转情况。。全县土地承包价格以泉村所在的T乡最高。而2019年,泉村625户农户中,拥有土地使用权证的有350户,其中承包户数有250户,2021年则达339户,占比97%。

表1 泉村土地流转情况

(二)人口流动情况

泉村现有常住人口417人,流出人口1303人,流入人口69人。流动人口约占总人口数的78%,其中还有143户的“空挂户”,即户口在泉村,但实际不在泉村居住,不在村居住三个月以上算作流动人口。

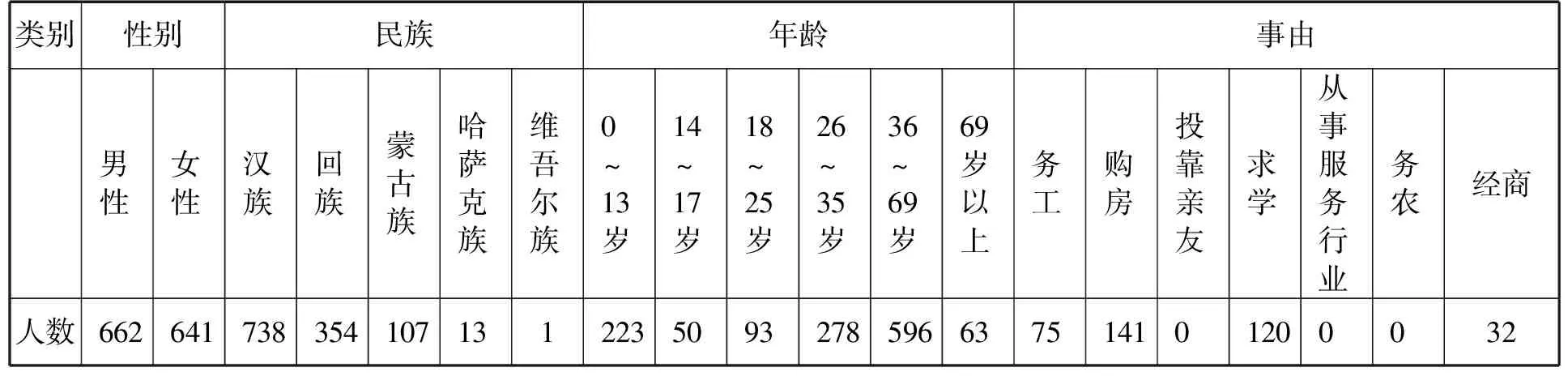

在泉村流出人口中,流入疆内的有1233人,疆外的有70人。其中,疆内人员流向县城境内的有438人,占流出人口的36%,流向自治州境内的有597人,占流出人口的48%。男性流出人口的性别比为76%,女性流出人口的性别比为80%。民族分布上,汉族流出人口比为80%,回族流出人口比为78%,蒙古族流出人口比为69%,哈萨克族流出人口比为62%。年龄分布上,36~69岁流出人口比为46%,26~35岁流出人口比为21%,0~13岁流出人口比为17%,18~25岁流出人口比为7%,65岁以上流出人口比为4.8%,14~17岁流出人口比为3.8%(具体见表2)。

表2 泉村流出人口统计

泉村流出人口特点主要表现在以下几个方面:流动地大多分布在附近地区,属于短距离流动;妇女的流动规模增大;中青年群体为主要流动主体;汉族流动比较大,但民族间没有表现出大的差异;流动目的中非经济因素占主导。

“资本下乡”带来土地大规模的流转一定程度上固化了泉村村民之间的分化。土地大规模流转使得原本男女双方都外出务工的家庭获益,原本低价承包给他人种植的农户由于逐年上升的土地承包价格而获得更多的固定收入。这种分化表现在民族上,主要以回族为主。泉村的回族对土地的依附度不强,他们很早就外出经营生意,生意范围主要集中在饮食行业。所以,对这部分回族群体来说,他们是获益者。对男女双方原先都依附于土地的农户来说,他们的收益相对减少。由于农产品价格不稳定,易出现土地租金与原本农业生产的收益持平或者低于农业生产收益的情况。加之,村民脱离农业生产之后进入附近乡镇务工,商品化的生活资料加大了生活成本。这种分化表现在民族上,主要以汉族为主。泉村的汉族居民对土地的依附度最高,往往家庭中男女双方都与土地相“粘连”,土地流转之后他们获益相对较少。这一群体中,男性往往会选择流出至较远的地方务工,而女性则处于半流动、半留守的状态。她们中的一部分由于要照顾家中老人和孩子,往往会选择离村较近的地方务工,或住在附近乡镇成为村里的季节性雇工。居住在乡镇和市县的农村女性在农业种植时一部分会成为季节性雇工,另一部分就在附近乡镇做长期工或短期工。

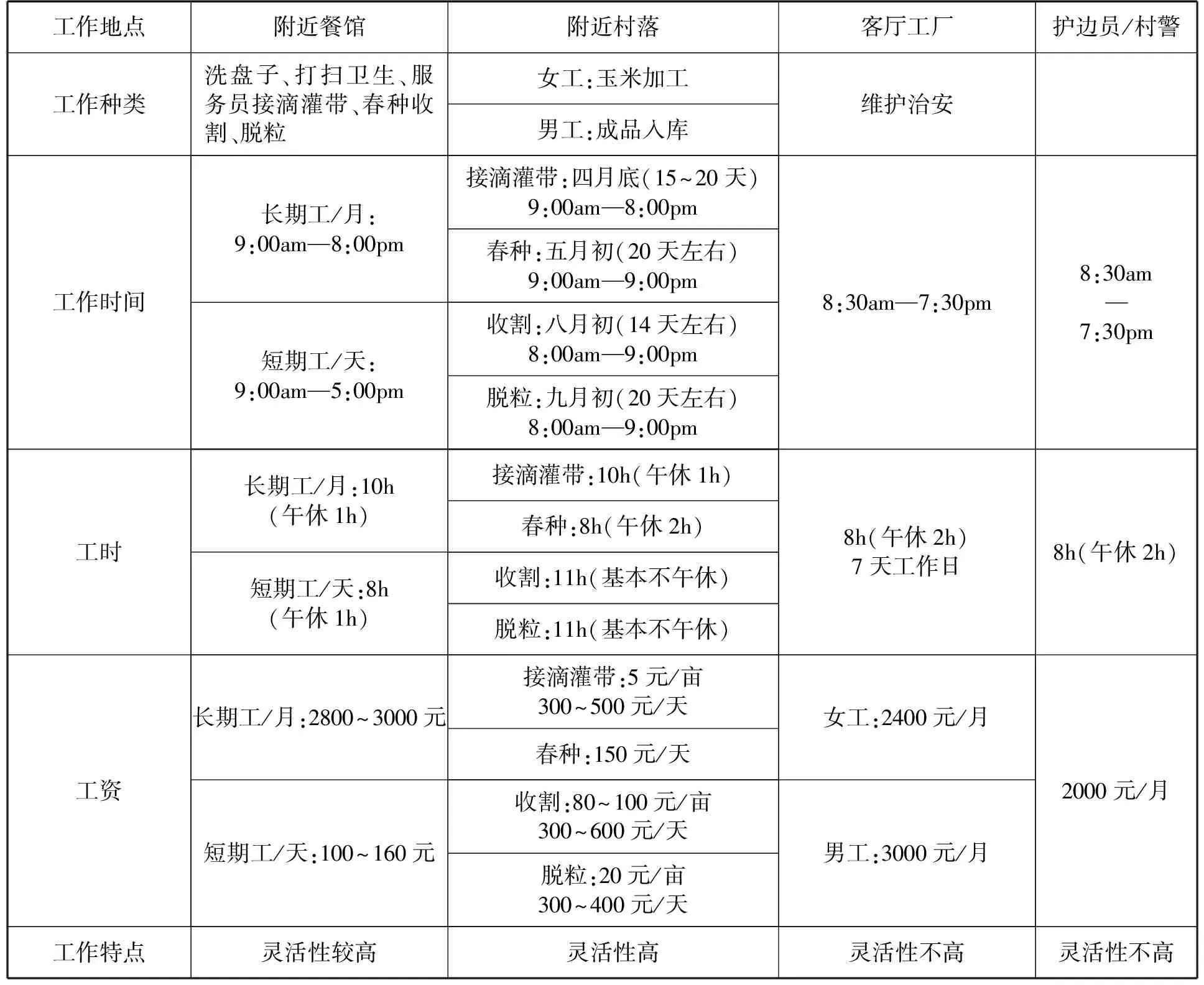

对于半留守、半流动的农村妇女来说,也呈现出年龄分化。26~35岁的年轻妇女由于孩子的教育问题而不会选择去较远的地方务工,她们更多会选择灵活性不高的工作。36~69岁的中年妇女由于要照顾家中老人和孩子,她们一般会选择居住在离学校较近的地方,农忙季节返回村内成为季节性雇工,或者在附近乡镇进行短期性务工。对中年妇女来说,她们则更愿意接受灵活性高的工作。

三、泉村农村妇女生计变化

土地流转带来泉村妇女生计方式的变化,妇女由原先主要从事单一农业生产转向更加多元化的生计方式。妇女由家庭走向市场,由私人领域的无偿劳动走向公共领域的有偿劳动,由农村农业劳动走向市场化劳动。

(一)从家庭走向市场

在对“市场”与“家庭”的辩证分析中,马克思主义经典理论将妇女在家庭中所从事的生育、家务、养护等再生产劳动视为无偿劳动,这种劳动被视为隐形的、免费的劳动。伴随着生产力的提高与劳动分工的不断细化,妇女逐渐进入劳动力市场。但对市场而言,成年男性才被视为有价值的劳动力资源,妇女被排除在市场之外,她们“在被称为‘家庭’的这个领域里靠男性劳动者抚养”[24]14。马克思主义女性主义者进一步认为,无论在市场“外部”还是“内部”都不意味着妇女获得了解放。一方面,妇女进入劳动力市场,从而进入了资本的直接统治之下。马克思认为资本利用机器和大工业增值,使妇女进入劳动力市场作为补充劳动力被资本家所占有,并使妇女直接受资本统治,妇女作为后备劳动力满足新工厂开业所需的新工人的需要[25]。马克思主义女性主义者更进一步指出,尽管妇女进入了劳动力市场,但当她们仍然需要将自己的工资交给丈夫的时候,她们就无法享有自己的劳动力所有权,只会成为劳动力市场的奴隶[24]19。即使妇女是享有自己劳动力所有权的自由劳动者,但在强调市场竞争的新自由主义市场经济中,由于劳动力市场有着灵活化、短期化和兼职化的特点,妇女便成为这些灵活短期职业的主要承担者,且由于缺少对妇女劳动保护的规章制度和劳工权益保障,使她们在“劳动力市场里仍旧是不完全的、二流的劳动力”[24]19。伴随着农业现代化的发展进程,资本化的农业发展方式使得农业生产成本不断提高,新型农业经营者成为农业生产的主体,家庭生产已经不能满足规模化发展的需要,妇女也逐渐从家庭进入劳动力市场。但是,正如马克思主义女性主义者所言,妇女作为不完全的劳动力往往可能从事更加灵活的、缺乏保障的工作。

调查发现,泉村大规模的土地流转让越来越多的农民选择将土地承包给合作社,加之现在农业生产成本不断提高,很多时候自己耕种的收益并没有收取土地承包金和在外打工的人高,使得很多村民不愿意再种地。村中的不少农户都希望将自家的土地流转出来,丈夫外出打工。但商品化使得生活成本不断提高,妇女意识到依靠丈夫抚养是不现实的,她们自身也应该有所收入来弥补家庭开支。于是,妇女纷纷在外寻找就业机会,以获得土地承包费用和工资的双重费用。“我们家有20亩地,20亩地承包出去,按一亩900元算的话一年就是1万8千元,然后我们俩再出去打工,他去给别人看水(负责农作物季节灌溉)一个月8000元钱,五个月的话就是4万元钱,我去给别人打工,一个月差不多2500元,一年是3万元,这样就是7万元,再加上承包地的1万8千元,就将近9万元钱。如果20亩地自己种的话达不到这个数字啊。”(刘丽霞, 49岁,2021-01-29)

调查中,妇女选择外出工作的种类大致有四种:餐馆打工、季节性农业雇工、客厅工厂、村警/护边员(见表3)。妇女由于受家庭的束缚和子女教育原因更多选择离家近、灵活性高的工作,她们便成为了劳动力市场的廉价劳动力。“我也想去更远的地方,大城市里赚的更多,但是走不开啊。房子里乱七八糟的事情很多,那我不能走掉啊,那房子里的事情顾不上。还有家里儿子上学啊,给家里做饭啊。我们家那位如果回来的话没饭吃又不行,发脾气。这样只能在跟前(附近)找一点便宜的活,顺便都把家顾上。”(李艳丽,48岁,2021-01-13)

表3 泉村妇女的生计方式

在这四类就业途径中,妇女较多愿意充当季节性农业雇工。一方面她们可以回到村子的熟人社会中,有一定的情感依附,另一方面季节性雇工是灵活性最高、短期收入最高的工作。“回到地里给别人打工,村里大家都是熟人,好干活。还有就是按天算,一天挣个几百块钱。那种按月算的一天才几十块钱。”(刘丽霞,49岁,2021-01-29)季节性农业雇工遵循着农村社会的“差序格局”。合作社会优先选择合作社成员作为雇工,在雇工团体中也有一个代表,负责联系老板和召集更多雇工。所召集的雇工时,他们也是优先选择本村熟悉的人,由熟人再带熟人进来。一般一个团体里有15~20人,在选择代表的时候大多也选择本村的亲戚或者朋友。“我们有一个代表,大家比较信任她。她负责给我们找地,联系老板,找活干,然后要账。我们每个人从一天所挣的钱里面抽点好处费给她,大概是每个人每亩地抽5毛钱给她,算作她的工资。”(丁芳,45岁,2021-01-29)这样由远近亲疏构成的差序格局使得不在这个“圈子”里的人会因为没有及时得到雇工信息而丧失了工作的机会。近年,由于人多地少的情况越来越普遍,这种雇工团体中也逐步进行内部“淘汰”。年轻的每次都参与的成员会成为固定成员,而年龄大的不固定的成员,就可能渐渐被“淘汰出局”。

对泉村的调查发现,资本下乡带来的土地大规模的流转使得妇女更多地进入劳动力市场,这改变了她们的生计方式。她们更多选择了灵活性高、缺乏保障的临时性工作,这不仅源于市场对妇女作为不完全劳动力的排斥,更源于其自身家庭的束缚。对妇女来说,“家庭”与“市场”并不是相互独立、互不相关的,实际上,市场促使并加速了市场领域与家庭领域的分离,同样也是因为家庭领域的存在,才让市场获得更大的利益。

(二)从私人领域走向公共领域

哈贝马斯认为,“资产阶级公共领域是由一群私人集合而成的公众的领域”[26]。这群私人集合的公众不仅拥有私人财产,遵循市场规律,又拥有主体性自由,表现出“小家庭内部的爱、自由和教育”[27]。伴随着资本主义的发展,自由资本主义发展到垄断资本主义时期,国家开始干预经济发展,国家公共权威覆盖了私人领域,公共与私人的界限开始逐渐模糊。同时,私人领域开始分化,“家庭变得越来越私人化,而劳动和组织世界则变得越来越‘公共化’了”[27]。原本属于家庭领域的教育、照料等功能开始逐渐消失,代之以消费功能,而劳动则从私人领域脱离进入公共领域,用于创造资本。由于生产力的发展,物质生产逐渐从家庭领域中分离出去,家户不再作为主要的生产单位,家庭领域与公共领域相分离使得女性和男性分属于家庭内与家庭外。家庭结构以及性别分工的变化赋予了丈夫在家庭中的权力。不仅如此,家务劳动被划分为私人领域的劳动使得妇女在进入公共领域时仍然面临着不平等。妇女陷于私人领域的家务劳动使其在劳动力市场中往往从事辅助性的报酬低的工作,如果她们想追求经济上的平等就要付出双倍的劳动,“只要家务劳动仍然是私人产物和妇女责任,她们就只能继续承担双重负担”[28]34。

调查发现,泉村土地流转之后,妇女虽然摆脱了农业劳动,但却没有脱离农业劳动,成为季节性雇工的妇女的时间被分割得更加精细。对比个人耕种时期,妇女需要花费多余的时间在路途中,更要通过牺牲自己的休息时间来完成更多的工作,同样消失的还有妇女与亲友之间的情感联系。妇女进入劳动力市场,通过被支付工资,其剩余价值被不断剥削。“自己种地的时候时间不会安排这么紧,因为时间都是自己安排的嘛,不像出去打工,时间比较紧。自己种地的时候时间是松的,可以自己随时安排时间。”(谢秋莲,49岁,2021-01-10)“出去打工,人家按亩计算的话我们中午就基本不休息,赶紧吃完饭就下地干活了。谁都想多挣点。”(刘丽霞,49岁,2021-01-29)

进入公共领域并没有改变私人劳动仍然由妇女承担的事实,“家务历来都是女人的责任,即使她们出外工作,也必须兼顾工作和家务”[28]34。沃格尔(Lise Vogel)认为,资本为了追求利益的最大化,实现资本积累,要通过对相对剩余价值与绝对剩余价值的占有,在资本积累的过程中就面对家务劳动与工资劳动的矛盾[28]139。这种矛盾激化了泉村妇女与男性之间的对立,这种对立也会引发家庭内的冲突。“前几年我年轻的时候出去打工,回来还得做饭。然后回到家里看冰锅冷灶的,可他动也不动一下,不管我的死活,我们为这些事经常吵架,有的时候会动手,我当时就很委屈,觉得自己打工回来还要忍受这种状况。”(李艳丽,48岁,2021-01-13)妇女虽然参与到公共事业当中,但很多人并不认为妇女的劳动真的有价值,认为妇女的收入只是对丈夫收入的补充。“我出去打工挣的钱他都看不上的,觉得都是小钱,挣那点钱能干啥?但我觉得挣一个是一个啊。我出去打工挣的能补贴家里不少。”(刘丽霞,49岁,2021-01-29)丈夫们并不关心妇女在外工作是否被歧视与解雇,甚至不鼓励妇女从事灵活度低的工作,他们关心的只是妇女能不能把家庭照顾好。

公私领域的划分导致了家务劳动被划分为私人领域的劳动而受到轻视,有学者认为,正是由于性别劳动分工使得妇女在家庭和劳动力市场中都处于被动地位,“妇女在劳动力市场的从属地位加剧了她们在家庭内的从属性,在家里的从属性又加剧了她们在劳动力市场的从属性”[29]。泉村妇女进入劳动力市场,获得了经济上的相对独立,但仍然无法改变其从属地位。私人领域的无价值劳动也导致妇女在公共领域的劳动被视为是“低价值”的,泉村将妇女外出劳动价值称为“挣小钱”,对家庭贡献不大,丈夫们也看不上她们挣的这些“小钱”,这导致她们的劳动价值被轻视。

(三)从农村走向城镇

我国经济体制改革经历了从集体化到去集体化的变迁。改革开放以来,工业化的需求带动农民离土离乡进入城市,这种快速流动使传统上长期稳定的农村社会遭到瓦解。城乡二元分割导致了城市的“外地人在城市社会中的阈限感和边缘地位。这种规训的权力试图让流动人口满足于在新的国家秩序中处于一种‘二等公民’的位置”[30],也造成了在农业劳动与工业劳动中,后者在价值层级中占据较高地位,在二者之间的真空地带,权力创造了卑贱的主体[31]。有学者进一步指出,国家素质话语强化了农村妇女的服从性,贫困与落后被认为是“低素质”的。“大多数城市居民……认为村民和城市移民都是没有文化的,落后的,总体来说,这种话语和认知加剧了性别歧视和城乡鸿沟,进一步贬低了农村女性的出身[32]。同时,从农村走向城镇的过程对妇女来说也表现出差异性,这种差异造成了妇女内部的分化。

调查发现,泉村妇女由于土地制度的原因往返于城乡之间,属于“半流动”与“半留守”的状态。初入劳动市场中,由于受长久以来的素质话语的影响,妇女多表现出忐忑、自卑的心理,加之缺少乡土之间情感的纽带连接更让她们显得“孤立无援”。“刚出来打工的时候,到餐馆里去端盘子,心里觉得城里人很看不上我们农村人,很担心,周围也没个认识的人。我记得有一件事很让我伤心。我们刚去的时候不仅要在前厅干,还要去后堂帮忙,基本上闲不下来。那一次,有一场结婚的喜酒,我急急忙忙地端了盘子上去,结果被几个小姑娘叫住让我换一盘菜,说看到我的手指甲不干净,感觉菜也脏了。那一次我难受的啊,平常我也是爱干净的人,这是第一次被人说。后来不管多忙我也要洗干净手,把指甲剪干净。”(王会珍,51岁,2021-07-03)日益增多的妇女进入劳动力市场,加大了市场的竞争并导致了妇女内部出现分化。年轻的接受过一定教育的妇女成为打字员、文员、手机营业厅服务员等,年长、教育程度低的妇女则成为服务员、导购员、家政工等。“我也想像她们一样能找一份坐在办公室里的工作,风不吹日不晒的,穿得干净,天天打扮漂亮。”(刘丽霞,49岁,2021-06-02)这种分化不仅来自年龄、受教育程度等客观性条件,同时也来自家庭的束缚与父权制的影响。“我本来找了一份在艾灸馆工作的活,比我原先在食堂打工好多了。我还学习了艾灸推拿的手法和中医的一些知识,觉得挺好的。但是,这个艾灸嘛,是一个部位一个部位的,需要把疼痛的部位露出来。我们家人听说我在给一些男人做艾灸就一定让我辞职不干了。最后我还是辞职了,但我想人家女医生就不要给男病人看病了?”(陈化萍,45岁,2021-07-06)这种分化的结果导致了一些妇女生活得更好了,但一些妇女却更加贫困。正如贾格尔所说,“世界上很多最穷和最边缘的妇女生活不仅在相对恶化,而且在绝对恶化”[33]。

四、泉村农村妇女身份流动

妇女生计方式的改变联动着其身份的流动,土地流转之后妇女在农民与雇工、母亲与女工的身份之间动态变化。已有研究提醒我们要关注身份变动背后的资本与权力运作,以及其对身份的构建作用。

(一)农民与雇工身份的流动

新自由主义与资本的全球化发展促进了资本自由与流动,社会生活商品化程度进一步加深,社会各阶层进一步分化,产生了“无产阶级化”的农村工人。他们失去了土地,无法在自己的土地上耕种,社会边界特别容易变动。在这种情况下,他们不得不在收入越来不稳定、就业没有保障的情况下进行再生产。很多人为了获得再生产资料而跨越劳动分工的不同场所:城市和农村、农业和非农业、雇佣工作与边缘化的自我雇佣。伴随着全球资本化、商品的大范围流通、媒介技术的发展以及移民潮,边界被逐渐打破,地理上的边界带动文化上的边界不断重构文化身份。在这个过程中,“文化的内部和被建构的外部之间的界限开始模糊,同质的民族文化身份正在被多元和混杂的文化身份所取代”[34]。这种高度灵活性与流动性导致了他们的社会地位与身份常常混合在一起,并且来回转换,使得他们的边界更加多变[35]。资本的快速积累与流动使得女性劳动必不可缺,企业为进一步降低劳动成本,大量雇佣廉价女性劳动力,女性更多成为灵活性职业的主要承担者。

土地流转带动泉村妇女生计方式的改变,妇女由家庭走向市场同时联动着妇女身份的动态变化。生计边界被逐渐打破,原先以家户为单位的小农生产逐渐被合作社、大户为主的规模化生产所取代。生产成本的提高与土地租金价格的上涨使得越来越多的小农户退出了“自家”土地的生产,但她们依然没有放弃农民这个身份,而是更多地选择在“自家”的土地上给老板打工,正如她们自己所说的:“当了一辈子老农民了,除了会干地里那点活,其他的活也不会干”。实际上,在向雇工身份转变的过程中,妇女们更多选择季节性农业雇工,因为在灵活性雇工当中,季节性农业雇工时间集中、日工资较高,且更为她们熟悉。更为重要的一点是,季节性农业雇工都在乡村周边,她们能够做到既照顾家庭又外出务工。但这种身份流动的背后蕴含着权力与资本对妇女的实际控制。一方面,农民将土地承包给合作社或种植大户是获取了土地租金,但土地租金的使用权一般掌握在男性手中,这导致了一些家庭由于对土地租金的使用不当而陷入了新的贫困。“我们村里有些人因为开春就拿了这么多钱,爱喝酒、赌博的就全部霍霍完了,害得自己媳妇要天天累死累活地出去打工。李生家去年就是一拿到钱,他就全拿去赌了,一毛钱也没剩,他老婆天天出去打工挣钱,看着也可怜,还不是为了孩子。”(梁燕,45岁,2021-07-04)另一方面,妇女进入雇工行列也最终被资本所控制。妇女在不断自我剥削与互相竞争中获得更高的工资。由于越来越多的土地被承包出去,迫使越来越多的妇女走向劳动力市场,市场更倾向于选择价格低的临时工。“现在好多人土地都包出去了,闲人多了,都想出去干活,人工价钱就压下来了。去年割食葵一亩地最高120元,今年就低了五六十元。”(刘丽霞,49岁,2021-01-09)在这种竞争中,那些手脚不灵活的年老妇女自然就被淘汰出劳动力市场。“以前干活我都可以干,间苗、拔草啊。这两年活不好干了,我腿疼着呢,走不快,还有心脏病。老板看我这个样子就不要我了。现在我就是哪里有点轻松的活我随便干一哈(下)。”(马海燕,51岁,2021-07-22)市场更加青睐能够忍受经常加班且任劳任怨的临时工。“前天加班,昨天加班,加班也不给加班费。前天加了40多分钟,昨天加了十多分钟,干不完老板不让回家。一天一百多块钱,让我们给他拼命。别人都是一天四五百元,我们这里一天一百多块还要拼命干。打工的多累,早上7点钟就得起来,晚上到10点钟下班,老百姓挣个钱难不难?活不干完谁让你走?”(春花,53岁,2021-07-22)

(二)母亲与女工身份的流动

从私人领域走向公共领域并没有改变性别分工,乔多萝认为,尽管妇女参与到社会生产当中,婚姻与生育率也发生了很大的变化,但仍然是妇女作为母亲在照料孩子[28]71。照料孩子是妇女选择就近、灵活度高、低薪酬工作的主要原因。泉村妇女虽然参与到社会生产当中,但在家庭中仍然承担以母职为中心的家庭责任。由于妇女在家庭中的劳动以及作为母亲的价值无法用金钱来衡量,使得妇女的劳动遭到轻视。这种在家庭领域的轻视蔓延到劳动力市场,使得对妇女在劳动力市场中遭遇歧视并任意被解雇。这种对妇女劳动价值的轻视体现在泉村人对“挣大钱”与“挣小钱”的定义上,“大钱”与“小钱”的区别主要体现在工作种类上,男性主要从事灌溉、驾驶农机等工作,一天的收入在三四百元左右,而妇女从事间苗、勾苗等较为精细的工作,一天的收入在一二百元左右。“我们家人也干着呢。他不干这些,他一天一百多二百多元的活不干,他要干一天三四百元的活。”(马秀华,55岁,2021-07-22)她们出去挣的钱被丈夫认为是“小钱”,对家庭贡献不大,丈夫也看不上她们挣的这些“小钱”,而妇女的这些“小钱”也是用来供养子女、贴补家用的。“他根本看不上我挣的这些钱,说我这些钱是小钱。有时候还反问我‘你出去能挣几个钱?’我出去挣钱,家里日常开销也够了啊,我儿子问我要个零花钱我以前都不敢给,觉得花出去一分,家里的钱就少一分,但现在不一样了啊,我花出去了就再出去挣。”(刘丽霞,49岁,2021-06-02)另一方面,妇女在“母亲”与“女工”身份的流动中是互相缠绕的。在灵活性雇工中,妇女从事的职业大多是服务员、导购、售货员等,这些职业强化了妇女作为妻子、母亲的表征。在这种身份的流动中,是性别分工使妇女丧失了她们在家庭与公共领域的权利,产生了妇女母职角色与女工角色之间的矛盾。在这种身份背后是作为意识形态的话语体系,家庭意识形态通过性别社会化过程将妇女与家庭、养育联系在一起,将男性与养家、责任联系在一起。而在这一过程中,妇女为弥合这种矛盾往往是优先选择母职角色,“我得先照顾好孩子,再选择出去打工。”“等孩子长大了,出去上了大学,熬过这段时间就好了……”这是她们普遍的回答,而妇女通过内化这种家庭意识形态不断无偿输出物质劳动与情感劳动。

五、资本下乡后农村妇女社会地位的重塑

资本下乡改变了农村妇女的生计方式,妇女从主要以农业为主转向劳动力市场,参与到市场化的劳动竞争当中。在这一过程中,传统农业家庭中的性别分工得到改变,农业女性化趋势呈现出妇女半农半工的状态。马克思主义女权主义关注到了劳动方式的改变背后蕴藏着资本与父权制的权力,启发我们从农业资本与父权制角度关注资本下乡之后对妇女社会地位的重塑作用。另外,关注女性主体性范式成为性别研究的转向,在这之后理解“女性对于自身生活意义以及劳动价值的构建,将传统儒家话语体系与当前农村社会结构变迁造成的问题为自己所用”成为妇女对自身价值构建的关键[19]129。

(一)父权制与农业资本对农村妇女的形塑

马克思主义女权主义者认为,资本主义的出现使得家庭领域与公共领域分离,男性进入公共领域,女性被限制在家庭领域当中,这种不平等的性别分工是资本主义与父权制长期互动的结果。正如哈特曼所认为的,父权制是具有一定物质基础的社会关系结构,“父权制的物质基础不仅建立在家庭要养育孩子这件事上,而且建立在能够使男性控制女性劳动的所有结构上”[36]。在女性大量介入劳动力市场的条件下,她们由过去间接被占有剩余价值转向直接被占有,性别工资差异成为父权制的前提。不仅资本家从妇女对劳动力市场的奉献中获利,那些身为丈夫和父亲的男人在家庭中也得到了私人性质的服务[28]58。正是资本与父权制这种伙伴关系导致了妇女被双重控制。伴随着资本主义全球化与新自由主义改革,市场需要雇佣更多的贫困廉价妇女劳动力,这使得剥削者不可能去讲述被剥削妇女的状况,而在国家分工的影响下,以男性为中心的剥削主体也不会去讲述受剥削妇女的状况。这使得妇女受到“双重掩盖”,既受父权制压迫又受资本全球化压迫[37]。

资本在农业生产领域的渗透,使得妇女对土地的依附转变为对市场的依附。规模化的土地流转之后,妇女选择成为季节性农业雇工或进入附近城镇填补市场所需要的灵活劳动力。在生计收益上,妇女获得了土地租金与工资的双重收益,泉村妇女表示自己能挣钱了,不管多少,自己花自己挣的钱在家里底气足了不少。但有学者指出,农业女性化时期,女性对农业生产资源和家庭收入具有更多的支配权,从而在一定程度上弥合了夫妻之间地位上的差异。但资本下乡之后将妇女排除在农业生产之外,从而使她们丧失了在农业生产中由于丈夫外出而形成的“缺席领导权”[19]129。一方面,由生计方式的转变带来的泉村妇女农民与雇工身份的流动是不完全的、不自主的。无论是成为农业中的季节性雇工还是灵活性劳工,妇女都是次等劳动力,是马克思所说的劳动后备军。市场与父权制的意识形态是妇女边缘化的双重推手,市场为降低成本雇佣大量灵活、廉价的女性劳动力将妇女推向了经济活动的边缘。父权制的意识形态又构建了妇女作为妻子与母亲的职责,要求她们要无条件地承担起家务劳动与养育孩子的责任,这将她们推向社会的边缘。另一方面,这种转变使得妇女不仅要在劳动力市场中争取工作机会,还要承担土地租金市场价格波动的风险。进入市场化竞争后,妇女内部也有了分化,加剧了年老、受教育程度低的妇女在劳动力市场的从属地位。

(二)妇女对自身价值的构建

市场化过程中妇女在家庭领域中的边缘化导致其在经济活动中的边缘化,这使得一些学者对妇女社会地位持悲观态度。一些学者认为,如果男性在外能够获取足够的收入,女性可能会放弃农业活动转而将全部精力投向家庭生活,从而在经济上更加依附于男性,进一步降低其在家庭中的地位[38]。高彦颐则认为这种机械地看待妇女社会地位升降的方式忽略了妇女自身的主体性,她认为,“商品化女性市场并没有导致妇女地位的下降,女性的家庭和社会生活充满活力,同时她们还明显享有某种非正式的权力和社会自由”[39]。妇女在日常生活中灵活运用既有资源,为自己争取更大的生存空间,实现自己的价值。泉村妇女已经表现出对自我价值的肯定,在家庭话语中也开始强调家务并不是自己一个人的责任,自己的收入对家庭也有贡献,意识到自己在家庭中无报酬劳动的重要性。调查中王姐由于从事家政工作,意识到自己做同样的工作在家庭里被看作是无偿的,但在外就可以得到工资收入。此外,妇女也在不断寻找自身的价值。泉村妇女在访谈中表示,自己出去工作花自己挣的钱更舒心,在外工作不用“围着锅台转”,感觉自己的价值也不是只有洗衣做饭。妇女不再等待丈夫的“赏赐”,开始寻求自我救援。

但这种萌芽式的价值构建与自我肯定并没有对农村社会性别关系产生深刻的影响,丈夫虽然看到了妇女的劳动价值,但这并没有从根本上改变家庭内的性别分工,妇女依然需要面对家务劳动与社会劳动之间的矛盾,农村妇女依然处在自身的劳动被边缘化与隐形化的地位。

六、结语

本文以人类学的视角,通过泉村的案例揭示了资本下乡对农村妇女生计方式的影响。规模化土地流转之后妇女由“农业女性化”走向半农半工,由留守转变为半流动、半留守在这一过程中,一方面,妇女获得了额外的经济收入,她们从终年繁重的农业劳动中解放出来;另一方面,妇女又卷入竞争的劳动力市场中,成为季节性农业雇工,或填补灵活就业市场。妇女的身份也因此不断变化,流动的身份背后显示出妇女在家庭与市场,在私人领域与公共领域中所面临的矛盾与冲突,父权制与农业资本的双重作用实现了对妇女地位的重塑。但是,妇女并没有接受劳动被边缘化与隐形化的事实,而是选择主动构建自身生活的意义与价值。妇女通过日常生活实践逐渐强调自己在家庭内外的价值,并通过工资收入逐渐弥合家庭内夫妻收入差距。

当下中国正面临社会结构转型,关注农业转型过程中农村妇女的生存处境,避免在转型过程中对妇女造成伤害需要“内外兼修”。外部环境方面,其一要注意在农业结构转型过程中避免对妇女切身利益造成的剥夺与伤害,保护农村妇女的土地权益;其二要保障妇女在劳动力市场的劳动权益;其三要充分发挥基层妇联作用,充分宣传妇女无偿劳动的价值,关注妇女隐形化劳动。对妇女自身而言,要发挥能动性作用,关注自身价值,并构建和谐的社会性别关系。