中国女性晚婚潮的形成机制与未来走向

曹云鹤,陈友华

(南京大学,江苏 南京210023)

随着社会结构的不断转型,无论发达国家还是发展中国家,人们的平均初婚年龄都在不断提高,女性推迟结婚已成为一种普遍趋势。早在12世纪,西欧国家便先行踏入初婚年龄推迟的历史进程[1],而直到20世纪中后期,世界其他国家的婚姻模式才从“早婚普婚”转向“晚婚不婚”。在中国,1950年颁布的第一部《中华人民共和国婚姻法》彻底打破了传统的早婚模式,随后在现代化进程不断推进、社会经济持续发展以及计划生育政策的推行之下,人们的初婚年龄加速推迟。西方国家女性结婚推迟伴随着终身不婚比例的提升,如西欧女性平均初婚年龄由1976年的24.1岁提高到2002年的30.9岁,终身未婚比例也由6.9%提高到11.4%。在中国,虽然年长者仍秉持普婚观念,但年轻人的普婚意识已开始动摇,女性晚婚甚至不婚趋势明显,尤其在大城市,年过30岁仍然单身的女性越来越多。中国女性晚婚潮的到来,是现代化发展的必然结果,其对我国人口结构变迁、思想文化观念革新等都产生了重要影响,需要密切关注与妥善应对。因此,本文将基于国际比较的视野,通过2020年第七次全国人口普查数据,进一步揭示中国女性晚婚趋势的形成机制以及其双面性社会后果,以期明晰中国女性婚姻推迟的演进方向与应对策略。

一、中国女性婚姻推迟的现状分析

当前,中国的婚恋情况呈现出一些值得注意的新现象与新特点。一方面,单身人数与离婚率不断上升。2018年中国单身成年人口已经高达2.4亿人,“第四次单身浪潮”悄然来袭[2]。另一方面,结婚人数逐年下降,结婚年龄不断推迟。中华人民共和国民政部统计数据显示,2020年中国结婚登记人数为813.1万对,同比下降12.2%,创2003年以来的新低。结婚率降低、结婚年龄推迟直接导致了生育率的下降。不管结婚率还是生育率的降低,都将加深少子化和老龄化等社会问题。

由于中国婚姻模式的转变较西方发达国家晚得多,后者更早完成了从“传统”向“现代”的变迁,因此我们进一步将中国女性的婚姻推迟趋势与西方主要发达国家进行了比较。相比于已婚比例与初婚风险比例,初婚年龄是一个更直接的婚姻形成测量指标[3],图1显示了中国与其他5个主要发达国家不同年份结婚的女性的平均年龄。根据第七次全国人口普查数据,2020年我国女性平均初婚年龄是27.95岁,虽有持续走高趋势,但与其他5个发达国家相比,这一指标目前仍然最低。欧洲国家的晚婚趋势更超前,英国与法国女性的平均初婚年龄在2010年后就已超过30岁。其中,法国是女性平均初婚年龄随时间变化幅度最大的国家,从1970年到2020年,女性平均初婚年龄被推迟了14.6岁。韩国女性平均初婚年龄在2015年也达到了30岁,而日本的变化趋势更平缓。相比之下,美国女性平均初婚年龄的变化幅度较欧洲国家小,在2010年,美国女性平均初婚年龄略低于日本与韩国。除此之外,已有研究发现,西方国家初婚年龄推迟大多伴随现代化进程同步发生,这一过程是自发性、内生性的。而在中国,现代化进程与初婚年龄推迟并不同步,直到初婚年龄推迟到更高水平后,中国才缩小了与其他发达国家的现代化发展差距[4]。由以上内容综合推测,随着我国现代化进程的推进,女性的初婚年龄仍有继续上升的空间。

图1 女性初婚推迟趋势的国际比较(1)中国女性1970、1975与1980年数据来自陈友华(1991)的计算,中国女性1985—2020年数据是依据第五次、第六次及第七次全国人口普查数据计算得来;美国数据来源于2014 Social Security Administration(SSA)Supplement;日本数据来源于2012年日本综合社会调查;韩国数据来源于韩国统计局;英国、法国数据来源于OECD家庭数据库。

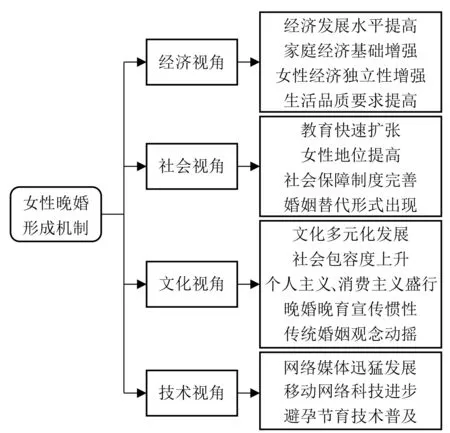

二、中国女性晚婚趋势的形成机制

(一)经济发展与个人主义兴盛

当代青年适婚女性成长于我国经济高速增长阶段,见证了改革开放与市场经济的迅速发展,享受了改革开放带来的巨大成果,但其婚育行为却发生在经济高速增长之后的转型期。随着经济的高速增长与女性本身受教育程度的迅速提高,其独立性不断增强,对各方面生活品质的要求也不断提升。

其一,女性择偶标准提高。工业化、城市化与现代化的推进拓宽了人们的活动范围,年轻人择偶的地理范围已经跳出了乡村和城镇,扩展到城市。与此同时,现代影视作品源源不断地推出大量俊男靓女,向众人展示着许多乌托邦式的浪漫爱情桥段,“高甜韩剧”和“浪漫综艺”在潜移默化中提高了现代女性的恋爱与择偶标准。越来越多的适婚女性不仅要求男方收入高、学历高、有房有车,同时还对男方的外形、性格、原生家庭等有所期待。部分高知女青年的择偶观看似“宽容”“随意”,如“性格相符”“能够谈得来”,但性格相符其实很难达到,这意味着需要世界观、人生观、价值观三观相符才能够缔结良缘[6]。当询问大龄未婚女青年不恋爱或不结婚的原因时,她们常会以“找不到合适的”为由来掩饰自己较高的择偶标准。女性择偶标准越高,其与现实差距就越大,结婚年龄就越容易推迟。

其二,现代女性对生活品质的要求也不断提高。她们愈来愈重视在消费方式、居住条件等物质方面的生活体验感。欧洲文艺复兴以来,“以人为本”的人文主义精神解放了人的思想观念,随着个人主义思潮的兴起,随心所欲地追求个人幸福成为必然。而进入现代消费社会之后,享乐主义更加兴盛,结婚或生育自然成为众多年轻人追求高品质生活的障碍,因为一旦步入婚姻或养育孩子,对女性而言,原本自由、独处、娱乐的时光便会被更多家庭琐事所占据。而物质欲望一度被调高的青年人如今更愿意活在当下,愿意延迟满足需求、牺牲当前生活质量的人越来越少,但结婚生育恰恰是今日受累,而未来收益还具有不确定性的事情[5]。因而可以发现,越是大城市社会经济地位高的女性,其结婚年龄越容易被推迟。此外,当下年轻女性多来自独生子女或少子女家庭,优越的成长环境形成了她们个性鲜明、追求自我、不愿妥协将就的性格。与此同时,原生家庭内部的代际支持使其更早实现了某种意义上的独立,经济和思想的双重独立让她们拥有了更多自主选择“是否结婚”“是否生育”的权利。

(二)教育规模扩大与女性地位提高

教育规模扩大在很大程度上解释了近年来我国女性初婚年龄推迟的趋势[7]。中华人民共和国成立以来,随着中国教育事业的发展,女性受教育机会大大增加,1999年的高校扩招又进一步提高了女性入学率,接受高等教育的女性数量和比例大幅增加。这带来以下结果。第一,女性受教育时间不断延长,结婚生子年龄只能顺延。第二,受教育程度的提高,让更多女性走出家门,进入职场与社会。其个人成就动机更强烈,不再甘于居家做家庭主妇,而是希望通过对工作事业的追求获得价值感,最大化地实现个体价值,婚姻也不再是其必需品,更多女性不愿因结婚生子错过事业上升期。随着经济能力的提升与独立性的增强,女性在婚姻市场上承担搜寻成本的能力增强,对男性伴侣的依赖随之降低。第三,教育本身提升了女性的独立自主意识和权益意识,女性在事业上会投入更多的精力与时间成本,最终很难兼顾家庭与事业的平衡。第四,目前,女性“向上”与男性“向下”的婚配模式依然占据主流,导致一部分受过良好教育、收入较高的大城市独立女性很难找到条件匹配的伴侣,而另一部分处于偏远农村地区、经济条件较差、受教育水平较低的男性也因此遭受严重的婚姻挤压。

在教育规模扩大的同时,我国住房制度也进行了改革,年轻人接受更长时间学校教育后也要面临一路攀升的房价和巨大的就业压力。随着经济增速放缓与下行压力增大,内卷现象愈发激烈,青年“安居乐业”难度增大,大城市高昂的住房和生活成本与职场新人微弱的经济能力之间形成巨大反差,这也是年轻人迟迟不愿步入婚姻的重要原因之一。事实上,除了房价本身高昂,年轻人在大城市买房压力倍增还有以下几个原因。首先,在我国,“买房结婚”的传统观念深入人心,普通百姓至今仍难接受在出租房内结婚。其次,压力群体主要为城市“新移民”,尤其是从农村和小城市进入大城市的青年人,由于我国区域间发展水平悬殊,不同规模城市的房价之间差距极大,“新移民”的原生家庭财富积累不足以支撑其置换大城市住宅,因此他们不得不耗费更长时间积累财富才能“买得起房”。再次,从理论上来说,缺乏原始积累的年轻人本身就很难在大城市买得起房产,这在全世界都是非常普遍的现象,但中国人更喜欢将参照对象设置为买得起房的人,在这样的参照系之下,买房需求不降反增。最后,在传统社会,结婚与买房并非完全挂钩,在集体宿舍结婚成家者屡见不鲜,但民众的经济基础和生活水平如今早已大幅提高,继而对婚房也产生更高要求。

(三)社会保障制度完善与婚姻家庭变迁

市场通过对生产要素的优化配置,极大地促进了生产力的提高与财富的创造。但在物质生产繁荣的同时,人类自身的生产却受到影响。为了稳定秩序,并完成人类对平等与自由等终极价值目标的追求,社会最终发展完善出一套现代社会保障制度。人们逐渐发现无论养老、医疗,还是就业、生育等,生活中的方方面面都可以依赖社会获取某种保障,这使得个体对家庭或家族的依赖程度大大减弱,人们自然而然地关注个人生活,家庭责任意识逐渐淡化[8]。相应地,婚姻家庭也发生了诸多变革,这些变革进一步造成以下结果。

其一,婚姻稳定性下降。我国曾是一个崇尚普婚、婚姻稳定性高但质量较低的国度,然而改革开放以来婚姻关系持续松动,离婚率不断攀升[9]。婚姻不再是必需品,也不再单纯以生育为目的,婚姻与家庭的部分功能被替代,其重要性也大大下降。当代青年女性追求在婚姻中获得浪漫和自我满足感,而不是各种责任,所以一旦发现婚姻可能会成为个人生活享受的阻碍,或者无法感受到未来步入婚姻后的“安全感”时,女性就会产生种种“恐婚”心理。同时,婚姻稳定性下降也在改变着青年女性的生育观念:一旦感情破裂,孩子就会成为离婚时的“累赘”,如果少生与不生孩子,离婚的成本就会降低,再婚的“羁绊”也会大大减少。

其二,出现多种类婚姻形式。从农业社会步入工业、后工业社会以来,人们的生产生活方式发生了巨大变化,人们的婚姻生活也出现了很多替代形式,如未婚同居、试婚、开放式婚姻、裸婚、奉子成婚等。试婚可以让婚姻双方通过提前磨合来减少选择错误,但会延长男女进入婚姻的时间,同时也会诱发很多新问题的出现。与此同时,随着现代社会文化多元化与包容度的上升,人们对非传统婚姻与家庭行为的接受度和认可度也在不断提高,人们的婚姻观念更加开放。多数情况下,独居并不意味着缺少性生活,以往被视作偏差行为的婚前性行为已变得比较普遍,而离婚也不再被视为“洪水猛兽”,人们可以自由选择婚姻和性伴侣。

第三,婚姻决策权发生变更。在传统社会,“父母之命,媒妁之言”,婚姻缔结多由父母决策,子女选择结婚对象的空间很小。而在现代社会,婚姻已变成自己可决策的事情,虽然父母仍会时常催婚、安排相亲,但最终却无法左右子女的婚姻,只能选择尊重子女的决策。这种婚姻决策权的变更直接导致婚姻推迟,原因有二。一是他人决策与自行决策所需花费的时间精力差距较大,就结婚而言,父母或媒婆首先考虑双方是否“门当户对”,继而比较收入、人品、学识、身高、相貌等方面是否匹配,这一匹配过程花费时间较少。而个体自主选择结婚对象时,需要不断尝试,年轻人希望与伴侣“来电”“看对眼”“有感觉”,这样的磨合过程会大大拉长婚姻决策时间。二是如今年轻人追求的是恋爱过程的体验感,享受被伴侣迁就呵护、奉若珍宝的感觉,而婚内女性“柴米油盐酱醋茶”的日常生活可能会让处于恋爱中的她们产生畏惧,因此她们宁愿选择“多谈几年恋爱、不着急结婚”,最终法律上的婚姻缔结时间一再被推迟。

(四)文化多元化与思想观念变革

转型期的中国社会正处于多元文化相互碰撞的状态,随着物质生活水平的提高,民众的精神需求也不断增强,其精神生活也日益丰富。

其一,文化价值观念的多样化使得寻找价值观相同或相近的伴侣变得异常困难,“代内沟”成为一种普遍的社会现象。因此,人们反复比较、观望,试图挑选最优秀、最心仪的伴侣,而在没有找到梦想中的“完美对象”之前宁愿做“单身贵族”,对婚姻和伴侣的长期挑选最终导致都市未婚女性不断推迟结婚年龄,甚至干脆不进入婚姻。

其二,作为婚育主体的90后和00后成长于现代信息社会,其思想观念更加开放,对“男大当婚,女大当嫁”的认同感减弱,个体主义和自我发展的价值理念不断增强,传统的婚恋观念一旦动摇,婚姻就会逐渐沦为其人生中的可选项而非必选项。

其三,随着社会包容度的提升,越来越多在都市生活的个体满足于过好自己的日子,不再主动关心或干预他人生活,这种表面上的“冷漠”反而可以被更多人接纳与效仿。与传统社会相比,如今女性晚婚或者不婚所承受的舆论压力大大减小,其选择自由度明显提高。

其四,尽管随着社会的发展,整体文化价值观已然变得更加多元、包容、开放,但不得不承认的是,我们仍然无法忽视昔日严格的计划生育政策给社会带来的深远影响,尤其是长时间对“晚婚晚育”“少生优生”的宣传与鼓励,仍然深深影响着当代民众的思想观念,人们潜意识里仍认为晚婚晚育具有合理性,甚至被视作“观念先进”的理想追求。

(五)网络传媒发展与技术进步

其一,现代社会网络与自媒体的飞速发展,改变了人们的生活方式。移动网络时代科技进步、智能手机普及、聊天娱乐APP多样化等,都让年轻人交友变得异常便捷。《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》显示,2021年我国互联网上网人数10.32亿人,其中手机上网人数10.29亿人,互联网普及率为73%,其中农村地区互联网普及率为57.6%,全年移动互联网用户接入流量2216亿GB,比2020年增长了33.9%。人们时刻沉浸在手机世界,现实生活中与家人朋友沟通的时间变少,刷视频、看直播的时间却迅速增多。被外界视作“宅男宅女”的年轻人实际上多“身宅心不宅”,大多借助于移动互联网与外界保持密切的联系,精神生活异常丰富,因而无暇顾及甚至也不需要通过婚姻来填补生活的空虚,手机网络中丰富多彩的内容时常能够替代恋人的角色来满足年轻人的众多需求。很多年轻人逐渐变成现实的“社恐”、网络的“社牛”,开始“佛系恋爱”“佛系结婚”。

其二,网络技术进步和自媒体繁荣还促使人们开发出更多恋爱交友的新形式,如线上相亲、参加相亲综艺节目、微信平台发放征婚启事等。事实上,虽然年轻人在现实中结婚的欲望降低,但在虚拟网络世界中交友的欲望却在不断提高。都市快节奏的现代生活、人与人之间的疏离感使得青年男女希望结交更多网友来化解孤独。互联网不仅能够把曾经失去联络的老朋友重新聚合起来,而且更有利于陌生人之间建立关系,人们借助微信、QQ、微博、抖音等社交平台迅速扩大朋友圈,通过“扫一扫”“摇一摇”“搜一搜”等新途径结交更多朋友。借助网络这一工具,价值观相同或相近的年轻人很容易在线上网络空间甚至线下地理空间聚集,形成各式各样的亚文化群体。同时,年轻人找到志同道合的朋友或恋人的可能性大大增加,而婚姻匹配出错的可能性也随之降低。但需要注意的是,网络世界的虚拟性也使得线上交友失败的案例层出不穷,人们一不小心就会掉入“爱情的陷阱”。

其三,网友的言论和价值观会在潜移默化中影响年轻人的婚恋观。如今碎片化的文字与视频彻底渗透进普罗大众的日常生活,市场和大数据稳、准、狠地抓住了人们的喜好和猎奇心态,短视频越推送夸张离奇、矛盾冲突的内容,就越容易吸引观众和流量。但殊不知,这些通常是片面性的内容和极端化的价值观,远非生活的真相。现如今,短视频常常过度渲染婚姻矛盾与家庭冲突,或者过度宣扬女性单身的优势,鼓励女性独立自主、摆脱婚姻束缚,以至于媒体只要出现鼓励结婚或催婚的人物形象与影视桥段,就会马上成为网友谴责、讽刺、攻击的对象,而长期浸染在这样的网络媒体环境中的一部分人最终就难免会产生恐婚或不婚的想法。

其四,现代避孕节育技术的普及使得性与婚姻、生育分离成为可能。人们不依赖婚姻也能获得性需求或亲密关系的满足,而且还不需要承担家庭责任,这种生活状态对年轻人的吸引力大增。与此同时,思想得到解放的民众正在重新释放以往被压抑的生物属性,而结婚之后往往会受到更多伦理道德与制度的约束。于是在可靠的避孕技术支持下,“要性不要结婚”“要性不要孩子”的现象越来越普遍。

综上,中国女性晚婚形成机制可用图2作如下表达。

图2 中国女性晚婚形成机制

三、中国女性婚姻推迟的双面社会后果

(一)婚姻推迟的“负”功能

在我国,“先婚后育”的传统文化规范短时间内难以撼动,部分源于社会制度与社会环境对“非婚生育”的歧视与排斥,因而结婚率降低、结婚年龄推迟的最直接后果就是生育率下降。相比年轻孕妇而言,高龄产妇不仅孕产风险增加,产后恢复更困难,育儿精力也不够充沛。伴随婚育时间的推迟,罹患不孕不育症的夫妻大幅增加,据统计,中国不孕不育患者如今已超过4000万人,占育龄人口的12.5%,发病率在20年内增长了8~15倍,国内每年都有10万试管婴儿出生(2)参见人民政协网:《中国不孕不育者超4000万,不孕夫妇呈年轻化趋势》,http://www.rmzxb.com.cn/c/2017-06-13/1590730.shtml,2017年06月13日。。除了环境污染、食品安全、户外运动和体育锻炼缺乏、婚前性行为及流产频繁导致身体损伤等因素之外,结婚年龄推迟导致女性错过生殖力高峰期也成为不孕不育的重要因素。而当年轻人越了解晚婚晚育的系列风险,就越容易削弱结婚生子的欲望,继而进一步推迟婚育年龄。

结婚年龄推迟在导致低生育率和少子化的同时,也间接加深了我国人口老龄化的程度。因为老龄化不仅意味着长寿化,也意味着少子化,新增年轻人口数量减少,方会凸显老龄人口占比过大,老龄化的背后是深刻的人口结构变化[10]。当代年轻人的主流观念伴随长时间“晚婚晚育”的政策宣传几乎已彻底改变,结婚人数减少,离婚人数增多,愿意生育的年轻人变少,而有能力生育的适龄夫妻更少。“深度老龄化”进一步加重了个人、家庭及社会的养老负担,我国社会的老年抚养比已经从1953年的7.4%提高到2021年的23.4%,有学者预测,到2050年,我国老年人口抚养比将上升至50.15%,届时将由两个劳动年龄人口抚养一个老人[11]。与此同时,在当前社会养老保险体系下,供求失衡导致的养老金缺口不断扩大,有研究显示,个人退休后养老金领取额已经达到其养老保险金缴纳额的两倍[12],长此以往,个人层面的收支失衡将加重社会层面的养老支付压力和代际压力。

此外,结婚年龄不断推迟导致代际之间的间隔持续增大,代际更迭缓慢。一方面,这致使长辈对子代的支持能力下降。研究显示,通常在大城市就业、受教育程度较高的女性更易晚婚晚育,因为这部分女性的婚育成本更高,而祖辈的照料支持能够降低女性生育所需承担的直接成本和间接成本[13]。但来自祖辈的正向支持需要建立在老人身强体壮、年龄不大、有一定经济能力的基础之上才有可能,当代际间隔过大,这种支持将很难发挥效力,甚至变为“拖累”。另一方面,代际间隔过大增加了代际之间的沟通障碍,尤其是在互联网时代,祖辈对晚辈的教育与照料难度将随着代际间隔的拉大迅速提升。

(二)婚姻推迟的“正”功能

通常情况下,人类易把“风险”视作消极的、应努力消除的隐患,因此,更多学者已经注意到“婚姻推迟”这一社会风险带来的负面影响。但事实上,潜在或显性风险都不只有消极作用,当传统观念与现代观念发生冲突时,科塞认为,作为一种社会过程,冲突本身还具有积极的正功能,尤其是在推进社会整合、维持社会稳定、激励社会革新、推动社会变迁等方面发挥着重要作用[14]。因此,婚姻推迟的积极影响也不容忽视。婚姻推迟使得男女双方在面对感情时更加理性,理性选择伴侣,理性进入婚姻,缔结婚姻更多是在思想成熟的年龄作出的理性决策,而不是一时冲动的结果,这在某种程度上减少了“闪婚闪离”发生的可能性。更重要的是,结婚时间越晚,年轻人的事业发展空间也越充足,那么经济层面的婚姻准备也就越完善,最终将更有利于夫妻和睦、家庭发展与社会和谐。与此同时,年轻人更注重因感情到位而结婚,不再因所谓的年龄到位而结婚,结婚生育的目的不再是传宗接代、父母之命媒妁之言等,这本身就是一种思想观念的变迁与进步。随着传统家庭规范的式微,个体尤其是经济独立、思想开放的现代职场女性拥有了更大限度的婚姻决策自主权。面对现实生活中的多方压力,“晚婚晚育”“先立业后成家”恰恰是深处职业发展上升期的青年女性基于成本—收益博弈后的最优选择[4],这种选择也体现出社会整体包容度的上升。

四、中国女性晚婚趋势的演进与应对

综上,中国女性晚婚潮的形成如人口转变过程一样,既是现代化的必然产物,也是社会变迁中人们价值观和社会心态发生转向的表现,现代社会业已形成的文化观念将很难再回归传统。婚姻的推迟具有“惯性”特点,短时间内不可逆转,更难以阻挡。而且从西方国家初婚年龄变动趋势来看,随着现代化的进一步推进,中国未来初婚年龄仍有很大的推迟空间。因此,与其一味地向青年人强行灌输长辈的传统观念,不如共同在主动适应的基础上积极面对。当然,在主动适应之前,我们既要明晰女性晚婚晚育趋势的形成机制,也要积极做好准备应对女性晚婚晚育带来的社会和经济后果。

从国家角度而言,首先,根据社会发展阶段,应及时对当前部分婚育制度进行变革,给年轻一代结婚生育提供合理范围之内的制度性保障。如将结婚生育与住房优惠政策、生育补贴政策甚至金融支持政策挂钩,建立结婚与生育成本的社会补偿机制,尤其是减轻育儿成本上涨过快给家庭带来的沉重经济负担,让年轻人“敢结婚”“敢生孩”。其次,国家、社会、企业应加强对女性权益的保护,采取相应措施在更大程度上减少女性因结婚生育在职业发展及其他领域所遭受的性别歧视,为其结婚生育提供更多缓冲机会。再次,政府与社会应加强舆论引导,鼓励具备条件的更多职业女性适时婚育,如果越来越多的年轻人过度沉浸在享乐主义与消费主义的乐园之中而忽视家庭责任,那么人口老龄化及其社会后果绝非依赖政府与社会就能解决。而政府和社会能做的是向更多人提前告知晚婚晚育的风险,以及“丁克”甚至不婚不育的可能后果,进而形成更有利的舆论环境。

从个人角度出发,在婚育问题上,人们应尽可能主动地对自己的行为负责,而不能一味地将责任主体转嫁给国家与社会,尤其是不能陷入社会保障制度的假象之中。尽管在社会保障制度之下,国家与社会代替个人承担了种种责任,使人们坚信未来养老可以依靠社会,不再依靠子女和家庭,因此很多年轻人在婚育问题上选择“躺平”。但深究其里会发现,社会保障制度其实是社会财富与责任再分配机制,本身并不直接创造财富,特别是现收现付制社会养老保险与社会医疗保险制度,其养老保险基金与医疗保险基金的可持续筹措与可持续支付以人口可持续为基础与前提条件,在少子老龄化情形下,一切福利与保障制度安排将都难以长期维持,因此个体才是自身未来发展的第一责任人,如果自身对自己的现在与未来都不愿意承担责任,而要求政府与社会来负责,既无可能也不现实。个体更应通过努力学习,努力工作,不断实践,提高自己的选择力和判断力,理性思考决策的后果,理性看待现代福利制度的现实效用。同时,适婚青年应充分考虑晚婚晚育可能带来的种种后果,既要谦虚接纳他人的善意提醒,也要时刻保持清醒的头脑与独立的思考,如果明确一系列后果之后仍然自愿选择晚婚晚育甚至不婚不育,那么作为成年人,就应勇于担负相应的责任与风险。