数字经济如何赋能城市绿色发展

——基于区域创新产出和要素配置效率的视角

朱洁西 李俊江

一、问题的提出

当前,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,党的二十大报告明确提出要牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展,着力促进经济社会发展的全面绿色转型。如何打破高投入、高污染、高排放的传统增长模式,推动城市走绿色发展道路,已成为“碳达峰、碳中和”目标下的重要议题。同时,互联网、大数据、人工智能、5G等新兴数字技术作为世界科技革命与产业变革的先导力量,正日益成为推动全球经济复苏的新引擎。中国的数字经济规模持续快速扩大,由2012年的11万亿元增长到2021年的45.5万亿元,连续数年稳居世界第二,展现出数字经济的蓬勃活力和无限潜能。《“十四五”数字经济发展规划》强调要发挥数字经济在带动经济结构优化升级、促进绿色发展方面的重要作用,利用数字经济赋能全社会各领域的绿色发展。

加强技术创新和提高要素配置效率是践行绿色发展理念、实现城市绿色化转型的关键机制和内在要求,一方面,数字经济的网络化、共享化特性有利于加快创新网络中知识溢出与信息交互的速度,便于企业以更低的成本获取先进技术,促进技术升级和生产方式的绿色化转型。另一方面,数字技术可以突破传统意义上的时空界限,减少资源错配,实现生产要素的集约化整合与高效利用,进而提高经济运行效率,推动城市绿色发展。

那么,数字经济能够在何种程度上促进城市绿色发展?如何阐明数字经济助推城市绿色发展的内在机制并证实区域创新和要素配置效率所发挥的中介作用?数字经济对城市绿色发展的影响是否存在空间溢出效应和异质性?对这些问题的研究将为数字经济和绿色发展的深度融合、协同增效提供科学依据,也为建设美丽中国的政策实践带来有价值的启示。

二、文献回顾

本文旨在探究数字经济对城市绿色发展的作用机制,相关的文献主要聚焦于数字经济、绿色发展以及数字经济对绿色发展的影响三个方面。

(一)数字经济的相关研究

数字经济的概念是以数字化信息和知识为核心资源、以现代互联网平台为重要信息载体、以数字技术有效应用作为效率提高及经济结构优化的关键推动力的一系列经济活动。(1)佟家栋、张千:《数字经济内涵及其对未来经济发展的超常贡献》,《南开学报(哲学社会科学版)》2022年第3期。在数字经济的测度方面,目前公认的衡量数字经济的指标体系尚未建立,数字经济的相关文献以定性研究为主,而定量研究相对不足且主要集中于国家和省级层面。刘方和孟祺(2)刘方、孟祺:《数字经济发展:测度、国际比较与政策建议》,《青海社会科学》2019年第4期。从数字经济基础产业和数字经济融合效应两个方面入手构建测度模型,并对比了世界主要国家的数字经济发展规模。王娟娟和佘干军(3)王娟娟、佘干军:《我国数字经济发展水平测度与区域比较》,《中国流通经济》2021年第8期。建立了包含数字基础、数字产业及数字环境三个维度的评价指标体系,测度了中国31个省份的数字经济发展水平。受数据可得性的限制,测度城市层面数字经济的文献较为匮乏,且大多沿用了赵涛等(4)赵涛、张智、梁上坤:《数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据》,《管理世界》2020年第10期。的方法,从互联网发展和数字普惠金融两方面衡量城市数字经济综合发展指数。魏丽莉和侯宇琦(5)魏丽莉、侯宇琦:《数字经济对中国城市绿色发展的影响作用研究》,《数量经济技术经济研究》2022年第8期。将数字化治理和数据价值化维度引入数字经济指标体系,为本文构建多维度、精细化、全面性的数字经济核算框架奠定了基础。关于数字经济效应的研究可以分为三类:微观层面,数字经济能够激励企业持续创新、改善内部控制质量、提高风险承担水平等(6)Li R., Rao J., Wan L., “The Digital Economy, Enterprise Digital Transformation, and Enterprise Innovation”, Managerial and Decision Economics,Vol.43,No.7,2022,pp.24-25.;中观层面,数字经济有利于推动产业技术升级、提高产业竞争力(7)Lo K., L., Zhang J., Xia F., “Does Digital Technology Innovation Work better for Industrial Upgrading? An Empirical Analysis of Listed Chinese Manufacturing Firms”, Applied Economics Letters,2022,pp.1-6.;宏观层面,数字经济可以对高质量发展、全要素生产率提升、就业结构优化等产生积极影响(8)Wang J., Wang B., Dong K., et al., “How Does the Digital Economy Improve High-quality Energy Development? The Case of China”, Technological Forecasting and Social Change,Vol.18,No.4,2022,pp.12-19.。

(二)绿色发展的相关研究

绿色发展是以效率、和谐和持续为目标的经济增长方式,其核心理念是实现经济发展、环境保护与社会公平的内在统一、相互促进及协调共生。(9)Loiseau E., Saikku L., Antikainen R., et al., “Green Economy and Related Concepts: An Overview”, Journal of cleaner production,Vol.13,No.9,2016,pp.361-371.如何有效平衡发展、公平与可持续的“不可能三角”、解答新时代的“诺德豪斯之问”是当前亟待解决的问题。在绿色发展的测度方法上,杨宇萍和邹文杰(10)杨宇萍、邹文杰:《服务业开放、资本要素配置和绿色发展效率》,《中国流通经济》2022年第12期。采用Super-SBM模型来计算各省份的绿色发展效率,但未能考虑资源投入要素。付金朋(11)付金朋:《空间集聚与城市绿色发展效率——基于辽宁省与江苏省的经验分析》,《城市问题》2022年第8期。构建三阶段DEA模型来测度城市绿色发展动态效率,将劳动力、资本、能源、土地和水资源作为投入变量引入了指标体系,但样本仅局限于辽宁省和江苏省的27个地级市。岳立和闫慧贞(12)岳立、闫慧贞:《黄河流域技术进步对资源型城市绿色发展影响》,《科学学研究》2022年。以考虑非期望产出的绿色发展效率来表征城市绿色发展水平,主要关注黄河流域资源型城市的绿色发展状况。

近年来,关于绿色发展的实现路径和影响因素的研究不断涌现,学者们主要从经济转型和环境因素两个视角对绿色发展的实现条件展开了讨论。在经济转型视角下,财政分权在绿色全要素生产率增长的地区具有促进绿色发展的作用(13)张建伟:《财政分权对绿色全要素生产率的影响》,《统计与决策》2019年第17期。,研发投入、外商直接投资和金融发展等因素有利于推动产业结构升级,提升地区经济效率进而促进绿色发展(14)李繁荣、尚云舟、薛紫玥:《外商直接投资对我国绿色发展的影响——基于中国260个地级市的数据验证》,《经济问题》2022年第4期。。在环境因素视角下,能源效率对地区绿色发展起到正向推动作用,地区气温、植被覆盖等条件均会影响绿色发展水平。基于上述成果,本文将建立更完善的投入产出指标体系来测度城市绿色发展水平,并选取合适的控制变量。

(三)数字经济对绿色发展的影响研究

不同于农业和工业经济等传统经济,数字经济作为一种融合性经济,对绿色发展的驱动作用不容忽视。目前,多数学者认同数字经济在提高绿色全要素生产率和促进经济高质量发展方面的积极作用,例如刘强等(15)刘强、马彦瑞、徐生霞:《数字经济发展是否提高了中国绿色经济效率》,《中国人口·资源与环境》2022年第3期。采用省级面板数据进行实证研究,从数字产业化和产业数字化两个角度来测算数字经济发展水平,发现数字经济显著提高了中国的绿色经济效率。赵巍(16)赵巍:《数字经济与城市绿色全要素生产率:作用机制与门槛效应》,《中国流通经济》2022年第11期。认为数字经济对绿色全要素生产率的促进作用是通过技术创新的中介机制来传导的。范欣和尹秋舒(17)范欣、尹秋舒:《数字金融提升了绿色全要素生产率吗》,《山西大学学报(哲学社会科学版)》2021年第4期。以中国29个省份为样本,实证发现数字金融能够通过技术创新和提高创业活跃度来提高绿色全要素生产率。程文先和钱学锋(18)程文先、钱学锋:《数字经济与中国工业绿色全要素生产率增长》,《经济问题探索》2021年第8期。从行业层面入手,证实了数字经济显著提升了中国工业绿色全要素生产率,其作用具有边际递增的非线性特征。

通过梳理以往文献可以发现,现有研究主要存在以下四点不足:第一,目前数字经济的相关研究处于起步阶段,相关文献多为理论分析及逻辑梳理,量化研究不足且缺乏城市层面的探讨,数字经济的测度指标体系也需要进一步完善。第二,在衡量绿色发展水平时,许多文献仅将劳动和资本作为投入要素而忽视了能源和资源要素的相关指标,在期望产出方面主要关注经济增长和生态效益而未考虑社会效益,因此有必要建立科学合理的指标体系来更精确地测度各城市的绿色发展。第三,许多研究证实了区域创新的中介效应,而鲜有文献将要素配置效率也纳入分析框架,数字经济对城市绿色发展的内在作用机制有待更深入的挖掘。第四,相关研究在数字经济对绿色发展影响的空间性和异质性等方面仍存在扩展分析的空间。

区别于已有文献,本文可能的创新点如下:第一,补充现有的数字经济测度指标,构建涵盖产业数字化、数字产业化、数据价值化及数字化治理四大维度的评价体系,并将数字经济的量化研究拓展到城市层面。第二,运用非期望产出SBM模型和GML指数来测度城市绿色发展水平,紧密围绕绿色发展的内涵来构建指标体系,在投入要素方面增加资源和能源要素,在期望产出方面综合考虑经济效益、社会效益与生态效益。第三,引入要素配置效率这一中介渠道,将区域创新产出和要素配置效率作为中介变量,更深入地考察数字经济助推城市绿色发展的路径机制。第四,进一步探究数字经济对城市绿色发展影响的空间溢出效应,并对不同地理位置、政策强度和发展类型的城市进行了区分,分别讨论数字经济对城市绿色发展影响的异质性,丰富了研究层次和视角。

三、机理分析与理论假设

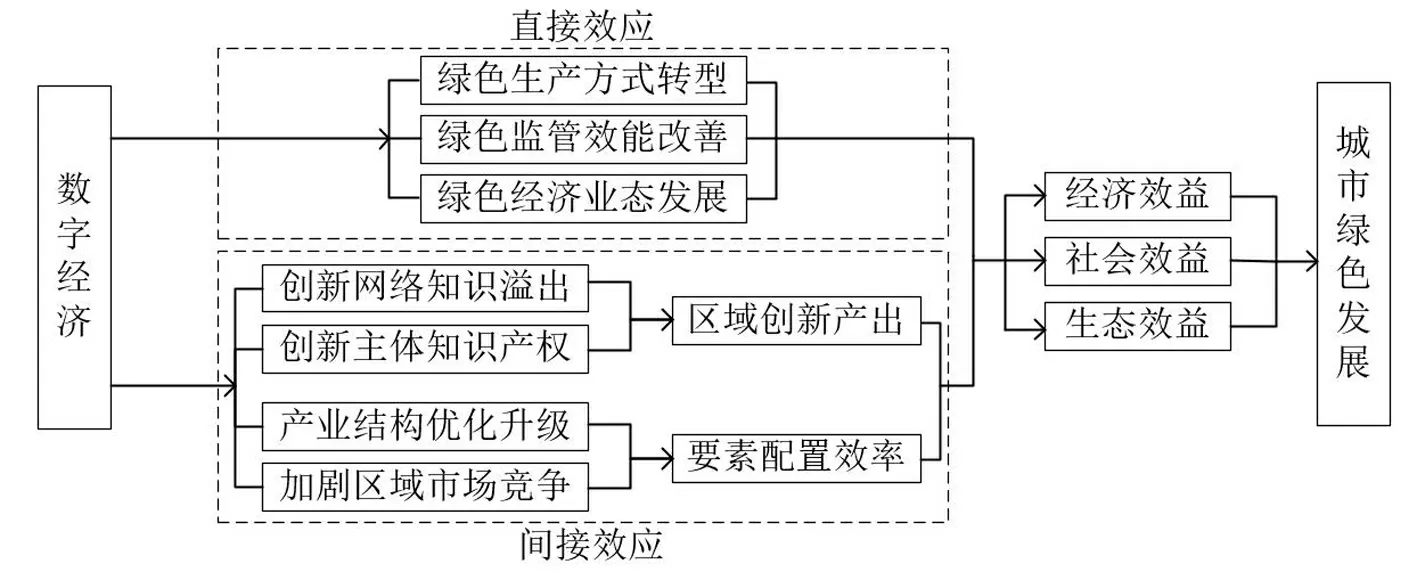

随着绿色发展理念的普及,中国的绿色经济发展取得了一定的成效,生态环境质量持续改善,资源消耗多、环境污染重的传统经济在国民经济中的比重逐步降低,绿色生产和消费模式正在形成。然而,受经济发展水平、经济发展惯性和区域发展不平衡等因素的制约,中国的绿色发展仍然存在一些突出问题,包括科技创新能力不足、绿色转型缺乏动能、绿色经济效率水平偏低等。为了破解绿色发展的困境,中国需要充分发挥数字经济优势,为城市绿色发展提供新动能,走出一条开放、协调、包容、高效的可持续发展之路。(19)蒋金荷、马露露、于宪荣:《中国绿色经济转型评价及驱动因素研究》,《北京工业大学学报(社会科学版》2022年第3期本文梳理了数字经济影响城市绿色发展的理论逻辑,如图1所示。

图1 数字经济影响城市绿色发展的理论逻辑

(一)数字经济对城市绿色发展的直接效应

数字经济具有数据化、网络化、智能化及共享化的本质特征,其对城市绿色发展的直接作用包括以下三个方面:在绿色生产方式转型上,数字经济有利于企业提高出口产品技术复杂度、深化全球价值链嵌入程度(20)夏杰长、徐紫嫣、姚战琪:《数字经济对中国出口技术复杂度的影响研究》,《社会科学战线》2022年第2期。,这些效应不仅促进了企业绿色发展转型,而且提升了企业所在城市的资源和能源利用效率,为城市绿色发展提供了微观基础。在绿色监管效能改善上,大数据、云计算、人工智能、遥感等数字化技术的应用使政府能够对环境质量、污染排放、河流水质以及环境承载力等环境数据进行实时的动态监测(21)Shin D H, Choi M J., “Ecological Views of Big data: Perspectives and Issues”, Telematics and Informatics,Vol.32,No.2,2015,pp.311-320.,这不仅提高了政府对资源环境的监管水平,而且为城市绿色发展转型提供了支撑。在绿色经济业态发展上,数字经济催生出共享经济、远程医疗、在线办公、线上教育、平台经济等新产业、新业态和新模式,有效聚合碎片化的需求信息和供给信息,加快实现产品匹配和交易。(22)肖旭、戚聿东:《产业数字化转型的价值维度与理论逻辑》,《改革》2019年第8期。这将减少信息不对称所带来的企业和用户搜寻成本,极大提升经济运转效率,进而助推城市绿色经济发展。基于此,本文提出假设1:

H1:数字经济可以凭借自身优势直接促进城市绿色发展水平的提高

(二)数字经济对城市绿色发展的间接效应

一方面,数字经济能够通过加快创新网络知识溢出和保护创新主体知识产权等途径增加区域创新产出,为城市绿色发展提供动力。作为新兴技术产业,数字经济所包含的互联网、信息通信、大数据等先进技术的创新及发展是区域创新活动的重要组成部分,高效的信息流动有利于激发科研创新主体开展研发活动以及提供新产品、新工艺与新服务的积极性。(23)Teece D J., “Profiting from Innovation in the Digital Economy: Enabling Technologies, Standards, and Licensing Models in the Wireless World”, Research Policy,Vol.47,No.8,2018,pp.1367-1387.数字技术投资带动了区域人力资本与劳动生产率的提高,不仅能够吸引高质量劳动力的聚集,而且增加了以“干中学”等方式进行的创新活动。同时,数字经济的发展还可以强化创新主体对知识产权的利用与保护,推动相关法律规范的完善,提高知识产权的保护力度,进而提高区域创新水平。(24)葛立宇、莫龙炯、张方:《数字经济发展与城市区域创新——来自我国281个城市的经验证据》,《广东财经大学学报》2022年第5期。创新型城市建设主要通过技术效应、集聚效应及倒逼效应来驱动城市绿色全要素生产率的提高(25)聂长飞、冯苑、张东:《创新型城市建设提高中国经济增长质量了吗》,《山西财经大学学报》2021年第10期。,所以本文将区域创新产出视为数字经济赋能城市绿色发展的中介渠道之一。

另一方面,数字经济发展可以通过促进产业结构优化升级和加剧区域市场竞争程度等途径提高要素配置效率,为城市绿色发展创造良好的条件。数字经济下的新兴智能产业通常具有较高的技术能力及生产效率,能够凭借强大的成长能力与利润创造能力吸引更多人力资本和金融资本等生产要素的投入,技术密集型和知识密集型产业占比的上升将带来生产效率的改善,进而满足绿色发展对于生态效益和社会效益的要求。(26)纪园园、朱平芳:《数字经济赋能产业结构升级:需求牵引和供给优化》,《学术月刊》2022年第4期。此外,数字经济不仅降低了供给侧的市场进入门槛,而且减少了需求侧的消费者信息搜寻成本与比较成本。例如,阿里巴巴、京东等网络数字交易平台的迅猛发展使得企业经营的地域界限更加模糊,增加了企业之间跨区域竞争的机会,生产要素的流动范围也会相应扩大。(27)孙杰:《从数字经济到数字贸易:内涵、特征、规则与影响》,《国际经贸探索》2020年第5期。日益激烈的市场竞争将更快淘汰生产效率低下的企业,其释放的生产要素也将流向生产效率更高的企业或部门,实现要素的优化配置。(28)余文涛、吴士炜:《互联网平台经济与正在缓解的市场扭曲》,《财贸经济》2020年第5期。因此,要素配置效率也是数字经济促进城市绿色发展的关键路径,本文提出假设2:

H2:数字经济通过增加区域创新产出和优化要素配置效率对城市绿色发展产生积极影响

(三)数字经济对城市绿色发展的空间溢出效应

根据新经济地理学理论,地区之间的地理邻近性与空间差异性对产业协作、发展和创新具有重要作用,区域经济的协同发展在很大程度上受到空间溢出效应的影响。一方面,数字经济下的互联网载体可以凭借高连通性与高渗透性突破地理上的限制,使得地区之间的联系更加紧密,知识交流与技术共享更加便捷,进而通过空间溢出效应来影响其他地区的创新过程和绿色发展。(29)Zhao S., Peng D., Wen H., et al., “Nonlinear and Spatial Spillover Effects of the Digital Economy on Green Total Factor Energy Efficiency: Evidence from 281 Cities in China”, Environmental Science and Pollution Research,2022,pp.1-21.同时,数字经济可以推动市场多主体协同合作产业联盟的发展,打造政府、企业、个人等创新主体之间的共享机制,有利于实现资源优势互补和集成共享,对邻近地区的经济发展质量产生积极作用。(30)鲁玉秀、方行明、张安全:《数字经济、空间溢出与城市经济高质量发展》,《经济经纬》2021年第6期。

另一方面,绿色经济发展也存在一定的空间溢出效应,中国各省份的绿色发展效率差距正在逐步缩小且具有明显的“俱乐部收敛”特征,空间正相关性和溢出效应较强。(31)刘小瑜、余海华:《中国省际绿色发展的空间关联及溢出效应》,《江西财经大学学报》2020年第3期。数字经济带来的生产要素流动、资源共享与资本流动将促进地区间绿色技术的空间外溢,加强地区间的绿色技术创新共享和发展。因此,数字经济在提高本地绿色发展水平的同时可能对邻近城市的绿色发展产生正外部性,本文提出假设3:

H3:数字经济对城市绿色发展的影响存在显著的正向空间溢出效应

四、研究方法

(一)模型构建

1. 基准回归模型

为了考察数字经济对城市绿色发展的直接影响,验证H1,本文构建基准计量模型如下:

GTFPit=α0+α1Digeit+α2Zit+μi+νt+εit

(1)

其中,i和t分别代表城市和年份,GTFPit为城市绿色发展水平,Digeit为数字经济发展综合指数,Zit为一系列控制变量,μi和νt分别表示城市固定效应和时间固定效应,εit是随机扰动项。

2. 中介效应模型

为进一步探究数字经济对城市绿色发展的间接作用机制,本文采用中介效应模型对H2进行检验,具体设定如下:

Mit=β0+β1Digeit+β2Zit+μi+νt+εit

(2)

GTFPit=γ0+γ1Digeit+γ2Mit+γ3Zit+μi+νt+εit

(3)

其中,Mit表示中介变量,包括区域创新产出(Inn)和要素配置效率(Lfae和Kfae),β0和γ0表示常数项,β1、β2、γ1、γ2和γ3为待估计系数。在式(1)中的α1显著为正的基础上分别估计式(2)和式(3),若β1和γ2同时显著,则数字经济可以通过中介变量作用于绿色高质量发展。根据温忠麟和叶宝娟(32)温忠麟、叶宝娟:《中介效应分析:方法和模型发展》,《心理科学进展》2014年第5期。的研究,式(3)中γ1的显著性可以用于区分完全中介效应和部分中介效应。

3. 空间计量模型

本文首先计算了2011到2019年数字经济与绿色发展在地理及经济距离嵌套空间权重矩阵条件下的Moran’s I指数,发现二者均在统计上显著为正。这表明各城市数字经济和绿色发展存在显著的空间相关性,它们在空间分布上呈现出集聚的特征。为证实H3,本文根据Elhorst(33)Elhorst J P., “Spatial Panel Data Models”, Spatial Econometrics,2014,pp.37-93.的方法分别进行了LM检验、LR检验以及Hausman检验,建立空间杜宾模型(SDM)如下:

GTFPit=α0+ρW×GTFPit+θ1W×Digeit+δ1Digeit+θ2W×Zit+δ2Zit+ui+φt+εit

(4)

式中,ρ和W分别是空间自回归系数和空间权重矩阵,θ1和θ2分别为数字经济和控制变量的空间交互项系数。为确保回归结果的稳健性,本文借鉴朱金鹤和孙红雪(34)朱金鹤、孙红雪:《数字经济是否提升了城市经济韧性》,《现代经济探讨》2021年第10期。的思路,分别采用邻接矩阵、地理距离矩阵、经济和地理距离嵌套矩阵进行分析。

(二)变量定义

1. 被解释变量:城市绿色发展水平

在“双碳”目标和高质量发展的背景下,绿色生产方式作为最有效率的生产方式,能够以更少的投入得到更多的期望产出和更少的非期望产出。本文参考刘维林和王艺斌(35)刘维林、王艺斌:《数字经济赋能城市绿色高质量发展的效应与机制研究》,《南方经济》2022年第8期。的做法,将绿色全要素生产率GTFP作为城市绿色发展水平的代理变量,运用非期望产出SBM模型和Global Malmquist Luenberger(GML)指数来衡量各城市的绿色发展水平。

一方面,Tone(36)Tone K., “A Slacks-based Measure of Efficiency in Data Envelopment Analysis”, European Journal of Operational Research,Vol.130,No.3,2001,pp.498-509.提出的超效率SBM模型可以用于计算包含污染物排放等非期望产出的个体全要素生产率,并解决决策单元相对效率的排序问题。假设存在n个决策单元(DMU)且每个DMU中的投入要素为X,期望产出和非期望产出分别为yg和yb,效率值是ρ,则测算模型如式(5)所示:

(5)

另一方面,GML指数不仅能够测算期望产出和正向效率最大化前沿的距离,而且可以得到负向的非期望产出和负向最小化前沿的距离,与绿色发展的理念相符合。同时,GML指数有效改进了传统Malmquist Luenberger指数导致的线性规划无解及非传递性问题。基于全局方向性距离函数对t到t+1时期的GML指数进行定义,具体公式如式(6)所示:

(6)

其中,DG(x,y,b)=max{β(y+βy,b-βb∈PG(x)}是依赖于全局生产可能性集合PG(x)的全部方向性距离函数,GMLt,t+1指数代表研究期内相邻两期角色单元的GTFP的变动。

根据绿色发展的内涵与实现机制,本文借鉴张英浩等(37)张英浩、汪明峰、崔璐明、匡爱平:《数字经济水平对中国市域绿色全要素生产率的影响》,《经济地理》2022年第9期。的方法构建城市绿色发展水平的投入产出指标体系,在期望产出方面综合考虑经济效益、社会效益与生态效益,如表1所示:

表1 城市绿色发展水平的投入产出指标体系

2. 核心解释变量:数字经济发展综合指数

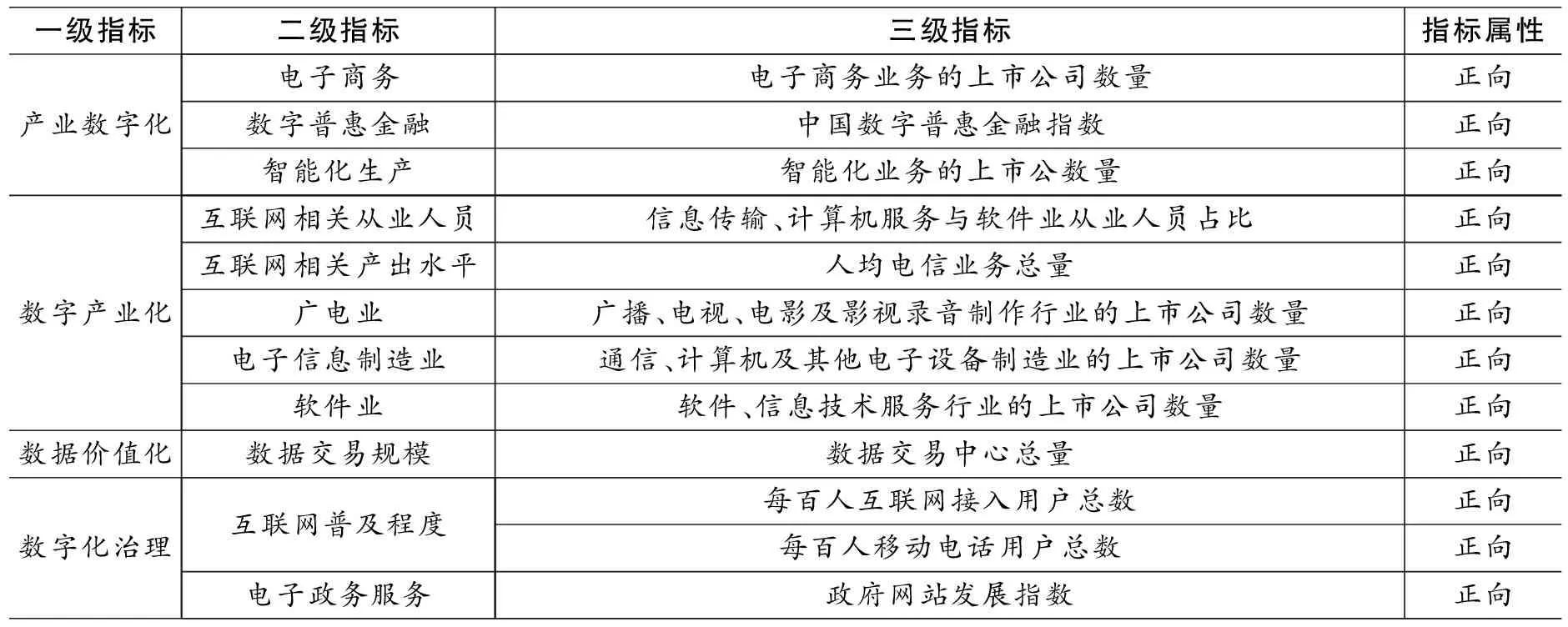

为了全面、准确地衡量城市数字经济发展水平,本文基于中国信息通信研究院提出的数字经济产业框架,构建了涵盖产业数字化、数字产业化、数据价值化及数字化治理四大维度的评价指标体系,基础指标共12项,如表2所示:

表2 城市数字经济发展综合指数的评价指标体系

根据国家统计局对数字经济产业的分类,本文指标体系中的产业数字化主要包括数字商贸、智能制造及数字普惠金融等;数字产业化主要包括信息传输、计算机服务与软件业、广播、电视、电影及影视录音制作行业、通信、计算机及其他电子设备制造业、软件、信息技术服务行业等;数据价值化主要考察数据要素的流通情况;数字化治理采用互联网普及程度及电子政务服务来表征。考虑到数字产业相关业务量的数据可得性,本文根据行业编码筛选出对应行业的上市公司并与城市进行匹配,将企业数据汇总到城市层面进而得到各城市相关上市公司的数量。

为了减少基础指标之间相关性的影响,充分反映各指标的重要程度差异,平衡各准则层并对信息量进行整合,本文采用主成分分析法来测算城市的数字经济发展综合指数。设定评价评价对象和评价指标的个数分别为n和p,由n个样本的指标值所构成的样本矩阵X为:

Xi={xi1,xi2,...,xij}(i=1,2,...,n;j=1,2,...,j)

(7)

首先,对数据进行标准化处理后得到标准矩阵Z,对Z求样本的相关系数矩阵R:

(8)

(9)

其次,求样本相关系数矩阵R的特征方程后,得到p个特征值:

λ1≥λ2≥...≥λn≥0

(10)

再次,前m个主成分的累计贡献率为:

(11)

当G(m)达到85%时,可以确定选择前m个主成分进行评价分析。

最后,计算样本在每一个主成分上的得分,构造综合评价函数:

Y=α1y1+α2y2+...+αmym

(12)

其中,αi是每个主成分y的方差贡献率,yi是第i个主成分的得分,对这些得分进行聚类分析并确定排序,可以得到各城市的数字经济发展综合指数。

3. 中介变量:区域创新产出和要素配置效率

在已有研究中,区域创新产出通常采用专利申请数、专利授权数、新产品开发项目数、新产品销售收入等指标来表征。然而,不合格专利和虚假专利的存在使得专利申请量无法真实反映区域的创新产出水平,且新产品销售收入和新产品开发项目数的分城市数据无法获取。专利授权量能够较好地反映创新产出的质量,故本文借鉴胡艳等(38)胡艳、代晶晶、张安伟:《数字经济、空间关联与区域创新产出——兼论区域吸收能力的门槛效应》,《科技管理研究》2022年第15期。的做法,选取专利授权量的自然对数Inn作为区域创新产出的代理变量。

要素配置效率可以通过要素市场扭曲指数来反映,本文采用白俊红和卞元超(39)白俊红、卞元超:《要素市场扭曲与中国创新生产的效率损失》,《中国工业经济》2016年第11期。的方法,基于超越对数形式的生产函数来测度要素市场扭曲程度,即要素的边际产出与其价格的比值。若比值大于1,则要素的实际所得小于应得,要素市场扭曲程度越大,意味着要素配置效率越低。若比值小于1,则要素市场扭曲程度越小,要素配置效率越高。为了方便对比,本文借鉴李宗显和杨千帆(40)李宗显、杨千帆:《数字经济如何影响中国经济高质量发展》,《现代经济探讨》2021年第7期。的思路将要素配置效率设定为正向指标,在要素市场扭曲指数处于0到1之间的情况下,要素配置效率与要素市场扭曲指数相等;在要素市场扭曲指数高于1的情况下,要素配置效率为要素市场扭曲指数的倒数。本文主要关注劳动力和资本两种要素的配置效率,分别用Lfae和Kfae来表示。

4. 控制变量

本文参考既有文献选取的控制变量包括:外商直接投资(Fdi)以实际利用外资额占GDP的比重来表征;金融发展(Fin)用年末金融机构存贷款余额与GDP之比来表示;产业结构(Ind)用第三产业和第二产业增加值的比值来衡量;财政分权(Fd)通过财政预算内收入与财政预算内支出之比来反映;科技投入(Tec)采用科学技术支出在GDP中的占比来表示;市场活跃度(Ent)以私营部门就业人数占劳动力总数的比重来衡量。

(三)数据说明

鉴于统计口径的一致性和数据的连续性、可得性,本文选取中国277个地级市作为研究对象,时间跨度为2011到2019年。相关指标数据主要来自中国研究数据服务平台(CNRDS)、《北京大学数字普惠金融指数》《中国城市统计年鉴》、国民经济和社会发展统计公报、各省市统计年鉴以及中经网统计数据库,采用差补法及类推法对个别缺失值进行补充。

五、实证结果分析

(一)基准回归结果

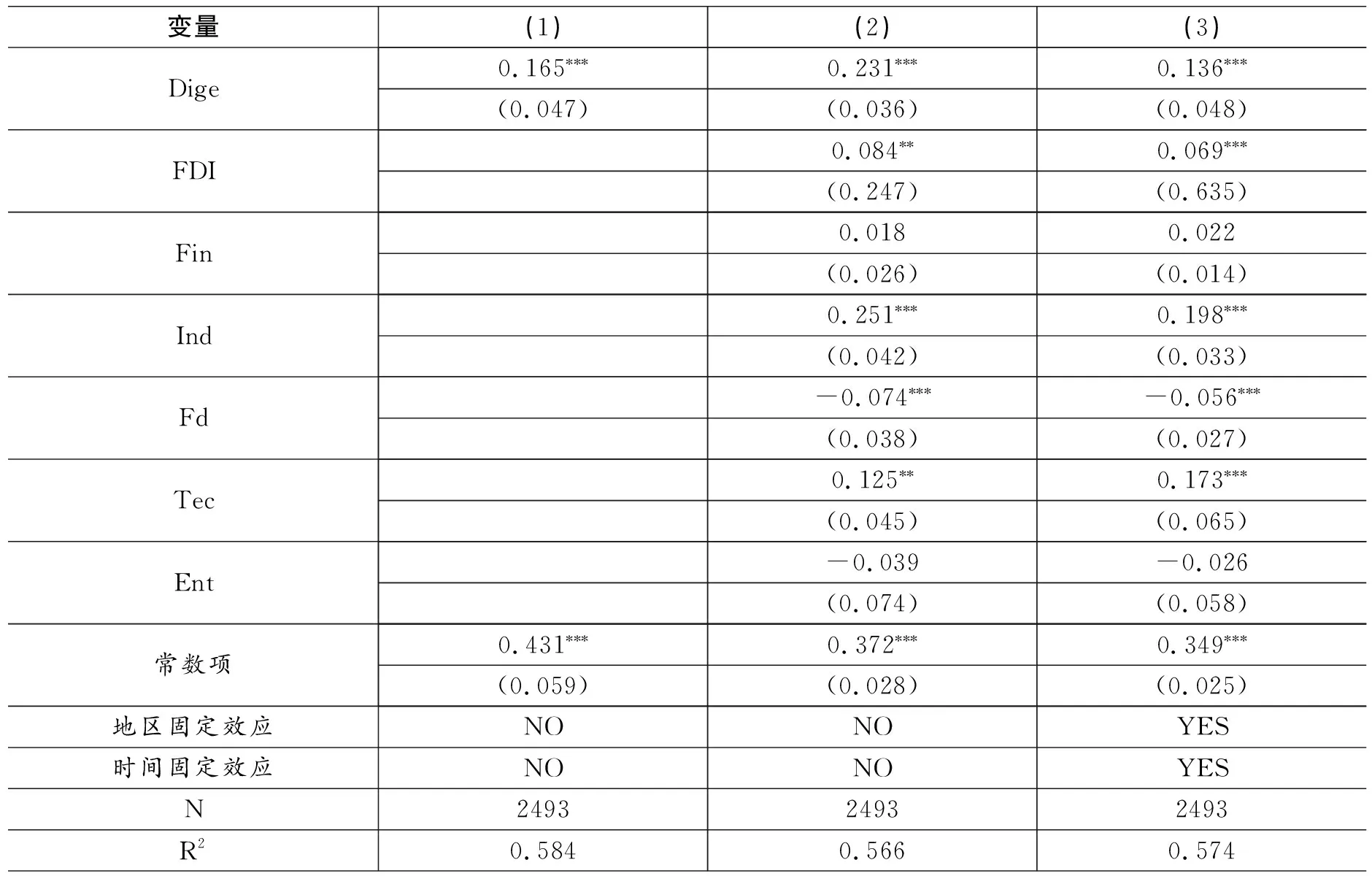

数字经济对城市绿色发展影响的基准回归结果如表3所示,列(1)是在未控制地区和时间固定效应的条件下对数字经济进行回归的结果,列(2)是在未控制地区和时间固定效应的条件下对数字经济和控制变量进行回归的结果,列(3)是控制了地区和时间固定效应并引入控制变量进行回归的结果。可以发现,无论是否加入控制变量,数字经济对城市绿色发展的影响均在1%的显著性水平上显著为正,以列(3)中的回归系数为例,当数字经济发展综合指数增加1%时,城市绿色发展水平将提升0.136%。其原因在于以数字化知识与信息为核心生产要素的数字经济能够提升传统资源的利用效率,实现生产数字化、智能化和网络化,大幅减少生态破坏和环境污染,为绿色发展赋能。(41)任保平、李培伟:《数字经济培育我国经济高质量发展新动能的机制与路径》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2022年第1期。这表明数字经济有利于推动城市绿色发展,H1得到了印证。

从控制变量来看,Fdi的估计系数显著为正,说明随着中国投资环境的改善,越来越多盈利能力强、管理水平高的外商直接投资为城市绿色发展提供了动力。(42)王军、车帅:《黄河流域数字经济对高质量发展的影响——来自城市异质性的经验证据》,《资源科学》2022年第4期。Fin的估计系数为正但不显著,表明金融发展并未有效促进城市绿色发展,这是因为近年来资本“脱实向虚”的趋势使得金融服务实体经济的潜力无法得到充分的发挥。Ind与GTFP在1%的水平上显著正相关,表明第三产业在减少碳排放方面的潜力巨大,有利于实现低碳经济发展模式的转型。(43)张修凡、范德成:《数字经济发展赋能我国低碳经济转型研究——基于国家级大数据综合试验区的分析》,《科技进步与对策》2022年。Tec的回归系数显著为正,说明科学技术支出的增加能够通过技术革新和改进来提高资源利用效率,降低生产环节中的污染排放,推动城市绿色发展。而Fd的系数为负且通过了1%的显著性水平检验,意味着财政分权在一定程度上会阻碍城市绿色发展,其原因在于过度的财政分权将减弱政府支持城市绿色转型的动力。Ent的系数也为负但并不显著,说明私营企业的生产模式以“家庭作坊”式为主,往往片面追求短期经济利益而缺少环保和绿色发展理念,然而,这种负面影响尚未凸显,没有通过显著性检验。

表3 基准估计结果

(二)中介机制检验

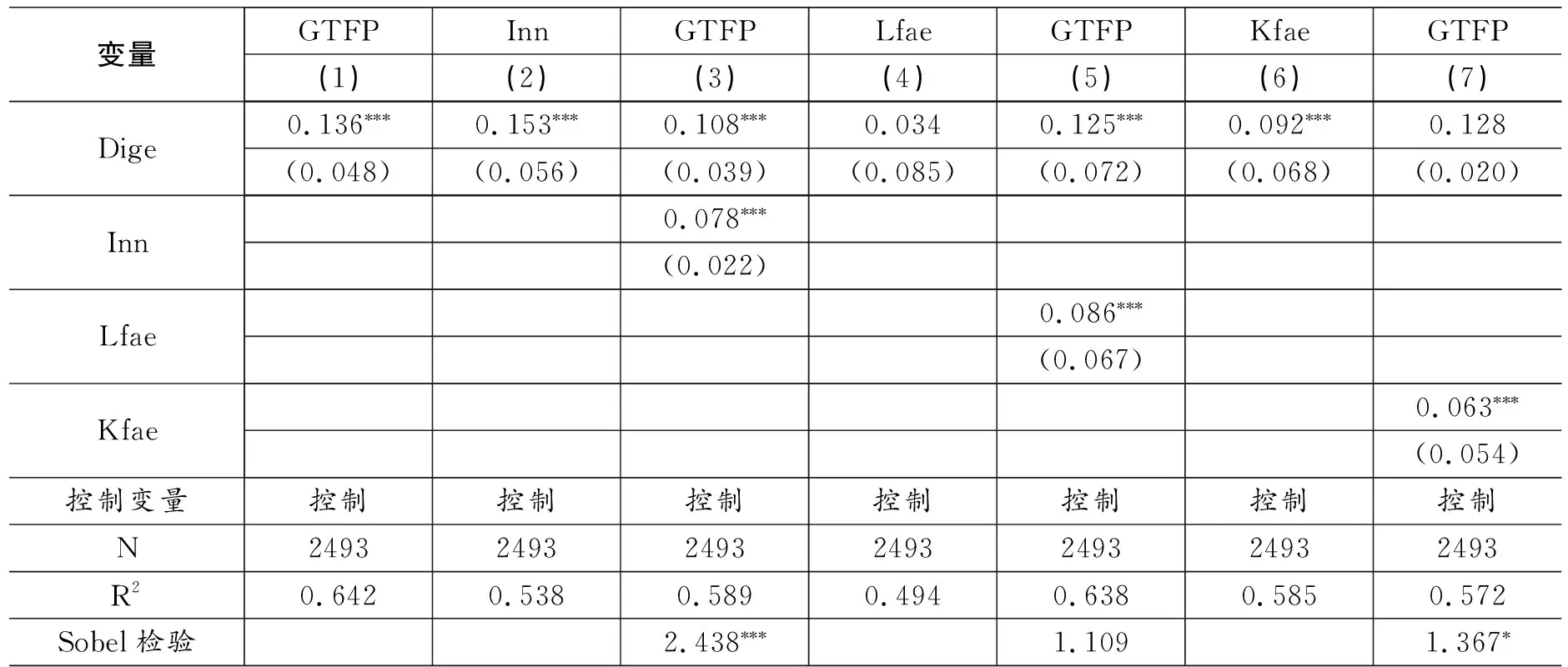

为深入分析数字经济对城市绿色发展的具体影响机理,本文将区域创新产出和要素配置效率引入中介效应模型,采用逐步回归的方法分别对其作用渠道进行实证检验,结果如表4所示。

由表4可知,列(2)中Dige对Inn的回归系数显著为正,表明数字经济发展带来了更多的区域创新产出;列(3)中区域创新产出对城市绿色发展的回归系数是0.078且在1%的水平上显著,而Dige对GTFP的回归系数为0.108,小于基准估计结果中的0.136,验证了区域创新产出的中介效应是存在的,即数字经济可以通过增加区域创新产出来促进城市绿色发展。其内在逻辑是:数字经济带来的新技术应用与新产业变革使传统产业开始向数字化、网络化和智能化方向转型,它能够通过促进创新网络知识溢出和保护创新主体知识产权的方式增加区域创新产出。而区域创新可以通过“技术红利”效应促进节能减排,使经济社会实现绿色低碳的高质量发展。

表4 中介机制检验结果

列(5)中Lfae对GTFP的回归系数为0.086且在1%的水平上显著,意味着劳动配置效率的改善有利于城市绿色发展。但列(4)中Dige对Lfae的回归系数未能通过显著性检验,表明数字经济与绿色发展之间并不存在劳动要素配置效率的中介效应。这主要归因于:尽管从理论的角度而言,数字经济可以通过减少信息不对称来实现劳动力市场的供需匹配,进而提高劳动要素配置效率,但实际上劳动要素的配置除了受市场因素的影响之外,还与地理距离、文化环境、家庭和个人等许多其他因素有关,很难精准弥合劳动力供求缺口。同时,数字化工具对人力形成了一定的替代,造成中低素质劳动力的失业和工资水平降低等问题。(44)Liebenau J., “Labor Markets in the Digital Economy: Modeling Employment from the Bottom-Up”, Digitized Labor. Palgrave Macmillan,2018,pp.71-93.所以,数字经济对劳动要素配置效率的作用效果尚未凸显。

列(6)中Dige对Kfae的回归系数显著为正,表明数字经济有利于资本要素配置效率的优化。同时,列(7)中Kfae对GTFP的估计系数为0.063且在1%的水平上显著,而Dige对GTFP的回归系数不显著,证实了资本要素配置效率在数字经济和城市绿色发展中起到了完全中介的作用。这是因为数字经济不仅促进产业结构升级,而且有利于消除资本要素的流动壁垒、加剧市场竞争,在一定程度上缓解了资本配置扭曲。(45)朱喜安、马樱格:《数字经济对绿色全要素生产率变动的影响研究》,《经济问题》2022年第11期。高融合的数字经济特征也有利于提高传统资本要素的效率,为城市绿色发展提供支持。

(三)稳健性检验

1. 控制宏观环境因素

由于各省份的宏观环境对城市绿色发展水平的影响可能存在差异,为了保证回归结果的稳健性,本文通过引入省份固定效应、省份和年份的交互效应来控制宏观环境因素的变动对估计结果的冲击。表5列(1)的结果显示,数字经济的估计系数及其显著性并未发生实质性变化。

2. 替换被解释变量

本文运用非期望产出的SBM-DEA模型重新对城市绿色发展水平进行测度,将被解释变量替换后再次进行参数估计。表5列(2)的结果与基准回归结果保持一致,充分证实了数字经济可以显著促进城市绿色发展,本文的研究结论是稳健的。

3. 剔除极端值

考虑到样本的极端值或异常值对实证结果的影响,本文对样本数据进行2%的双侧缩尾处理,即剔除数值最高和最低的2%的样本。回归结果如表5列(3)所示,可以发现数字经济对城市绿色发展水平的正向效应依然显著,研究结论不变。

4. 工具变量法

为了避免遗漏变量、逆向因果和数据测量误差可能导致的内生性问题,本文借鉴王军和车帅(46)王军、车帅:《黄河流域数字经济对高质量发展的影响——来自城市异质性的经验证据》,《资源科学》2022年第4期。的方法,将1984年每百万人的邮局数量作为工具变量,其内在逻辑是:在电话与手机普及之前,邮局是人们进行沟通交流并传递信息的主要方式,其分布的区域也是互联网接入与数字技术推广的基础,符合工具变量的相关性要求。同时,与数字经济的发展速度相比,历史上的邮局数量不会对近年来城市的绿色发展水平产生较大的影响,满足排他性要求。从表5列(4)来看,F统计量大于10,说明不存在弱工具变量的问题。结果表明,在克服了内生性问题后,数字经济可以促进城市绿色发展的基本结论依然成立。

表5 稳健性检验结果

六、进一步研究

(一)空间溢出效应分析

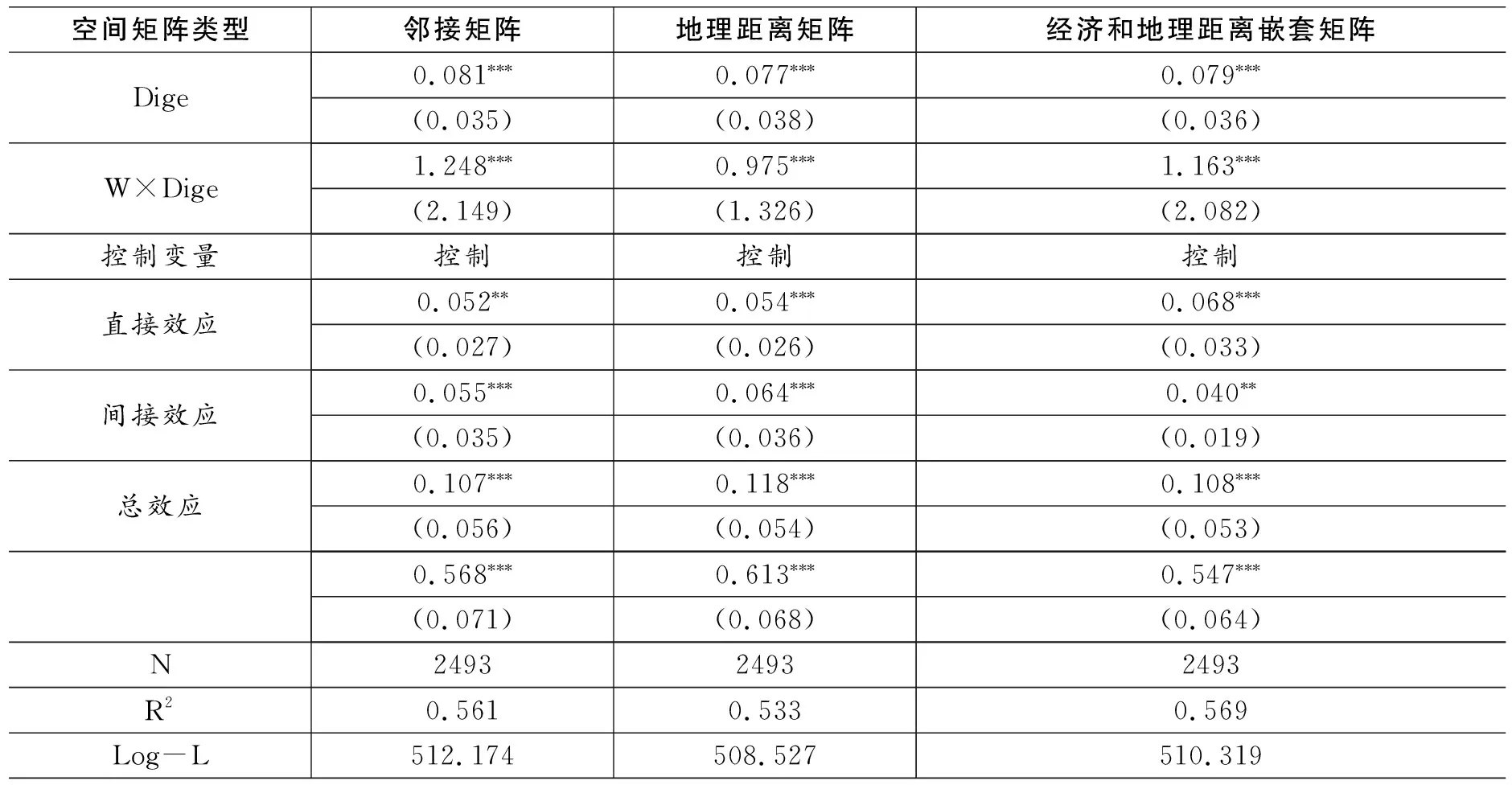

数字经济使传统的经济活动突破了地理空间上的限制,强化了城市之间的经济关联度,表6报告了模型(4)的估计结果。在三种空间权重矩阵下,空间自相关回归系数ρ均在1%的显著性水平上显著为正,说明某一城市绿色发展水平的变化对周边城市的绿色发展水平产生了积极的影响。其中,基于地理距离矩阵的空间依赖性大于其他两种矩阵,表明城市绿色发展水平对地理距离的依赖程度更深,其原因在于能源、资源要素和生态环境受地理距离的影响较大。数字经济的估计系数为正且通过了1%的显著性水平检验,表明数字经济具有明显的空间外部性,可以通过跨地区信息传播,实现生产要素的跨区流动和整合,增强技术创新能力,优化要素配置效率,进而有效推动本城市和邻近城市绿色发展水平的提升,H3成立。

表6 空间溢出效应检验结果

由于空间效应的存在,W×Dige的估计系数可能包含大量邻近城市之间的交互信息,数字经济的估计系数不能直接被用于解释其对城市绿色发展的边际影响。因此,本文采用偏微分方程方法对空间效应进行分解,以更准确地评估数字经济对城市绿色发展的效应。表6中的结果显示,三种空间权重矩阵下的总效应分解结果是一致的,本城市的数字经济发展可以辐射带动邻近城市数字产业的融合与发展,优化生产效率并减少污染排放,进而提高本地和邻近城市的绿色发展水平。同时应注意到,在邻接权重矩阵和地理距离矩阵下的空间溢出效应大于直接效应,这是因为数字经济发展综合指数较高的城市容易形成城市间的“示范效应”并进行空间传导,先进的数字技术可以持续辐射和带动周边城市巩固自身的数字化建设,有利于优化相邻城市的产业布局与要素分配,进一步缓解GTFP变动与其他城市发展不匹配的问题。因此,数字经济对城市绿色发展的空间溢出效应在地理上邻近的城市中表现得更明显。

(二)异质性分析

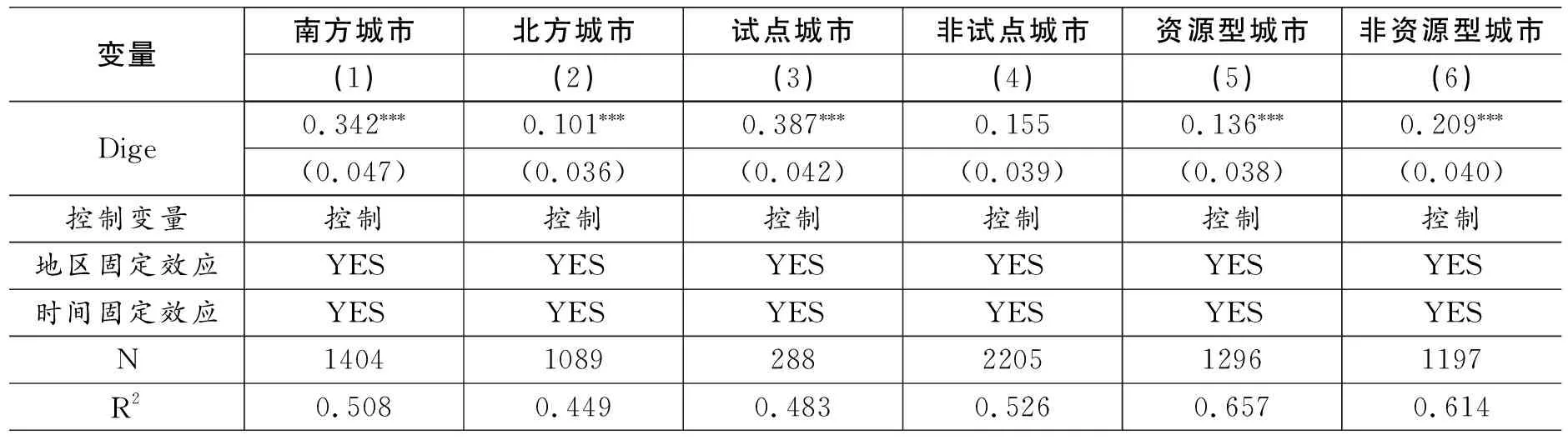

1. 地理位置异质性

中国城市数字经济发展存在明显的层级分化趋势和南北差异(47)周晓辉、刘莹莹、彭留英:《数字经济发展与绿色全要素生产率提高》,《上海经济研究》2021年第12期。,故本文按照地理位置将样本划分为南方城市与北方城市并进行分组回归,结果如表7列(1)和列(2)所示。无论在南方城市还是北方城市,数字经济对绿色发展的效应均显著为正,但这种提升作用在南方城市表现得更为突出。其原因在于近年来上海、杭州、南京等长三角城市和深圳、广州等珠三角城市逐步成为数字经济发展的高地,它们拥有较大的资本投入和用户基数,更有利于加快区域创新、缓解要素配置扭曲,进而促进绿色发展。而在劳动力和资本要素外流、经济发展水平较低的北方城市,数字经济对绿色发展的积极影响有限,由此形成的“数字鸿沟”可能会扩大不同地区城市之间绿色发展水平的差距。

2. 政策强度异质性

作为新兴产业的数字经济对政策扶持的依赖程度较强,美国等发达国家自2010年以来陆续制定和实施了支持数字经济发展的政策,中国对数字经济的重视程度也在持续提升,国务院在2022年1月和11月分别发布了《“十四五”数字经济发展规划》和《关于数字经济发展情况的报告》。为了总结可借鉴、可复制、可推广的实践经验,中国在北京、天津、河北、内蒙古、辽宁、河南、上海、重庆、广东等地设立了大数据综合试验区,以发挥辐射带动与示范引领效应。根据国家级大数据综合试验区建设名单,本文将样本分为试点城市和非试点城市进行回归,来探究数字经济在不同政策强度下对城市绿色发展影响的差异。

表7 异质性检验结果

对比表7的列(3)和列(4)可知,数字经济有利于试点城市绿色发展水平的提高,但对非试点城市绿色发展的作用并不显著。这表明政策扶持是数字经济促进城市绿色发展的重要条件,一方面,试点城市得到的政策优惠和监督可以推动数字经济发展,强化数字经济对城市经济的积极作用;另一方面,建设综合试验区有利于城市的电子信息产业发展,加快经济结构转型与GTFP的提升。(48)邱子迅、周亚虹:《数字经济发展与地区全要素生产率——基于国家级大数据综合试验区的分析》,《财经研究》2021年第7期。

3. 城市发展类型异质性

资源型城市的产业结构以重工业为主,经济发展主要依靠劳动力与矿产资源等要素投入,在技术创新和要素配置方面存在薄弱环节,在绿色发展的过程中面临“资源诅咒”的困境。表7列(5)和列(6)分别报告了资源型城市和非资源型城市的回归结果,数字经济显著提高了两种类型城市的绿色发展水平,其对非资源型城市绿色发展的促进作用更明显。可能的解释是资源型城市的环境问题较为突出,高污染、高耗能产业与数字经济的融合程度较低,而非资源型城市的产业结构更加合理,科技人才与绿色创新研发资金投入较大,能够在更大程度上释放数字经济红利。

七、结论与政策建议

(一)结论

将数字技术融入绿色发展的过程中,加快数字化和绿色化双转型,对中国实现“双碳”目标和经济高质量发展具有重要的现实意义及长远的战略意义。本文运用超效率SBM模型和GML指数衡量了2011到2019年中国277个城市的绿色发展水平,并通过主成分分析法测度了数字经济发展综合指数。基于区域创新产出和要素配置效率的视角,本文构建固定效应模型和中介效应模型对数字经济赋能城市绿色发展的机制及效应进行了分析,并进一步探究了上述作用的空间溢出效应和地理位置、政策强度、城市发展类型的异质性,所得的结论如下。

第一,数字经济对城市绿色发展水平的提升具有显著的积极影响,已成为城市绿色化转型的关键推动力,在控制宏观环境因素、替换被解释变量、剔除极端值和处理内生性后,该结论依然成立。第二,数字经济可以通过增加区域创新产出和优化资本配置效率来间接促进城市绿色发展,但劳动配置效率尚未发挥出明显的中介作用。第三,数字经济对邻近城市的绿色发展具有显著的正向空间溢出效应,有利于区域的协调发展。第四,在城市异质性上,南方城市、试点城市和非资源型城市的数字经济更有利于提升绿色发展水平,而北方城市和资源型城市的数字经济对绿色发展的影响有限,非试点城市数字经济的“绿色红利”尚未凸显。

(二)政策建议

1. 增强数字技术创新能力,激发绿色发展新动能

加大核心数字新兴技术开发方面的投入,推动绿色技术创新,充分发挥数字经济在城市绿色发展中的积极作用,持续推进数字经济和绿色经济的深度融合发展。拓展数字技术在新能源开发、清洁生产技术和绿色制造等城市绿色发展领域的应用场景,不断提高绿色技术中的数字含量。同时,建设数字技术创新平台,促进产业链上下游企业实现交易联动和资源共享,以数字技术创新引领协同创新体系的变革。

2. 优化数字中国建设整体布局,培育绿色发展新引擎

政府应统筹全局,进一步优化数字经济发展的顶层设计,明确今后中国数字经济的发展目标和方向,为数字经济发展制定合理的规划方案。同时,结合各城市的资源禀赋与比较优势,提高其综合承载能力与数字经济发展综合水平,遏制“数字鸿沟”的扩大。加快数字经济推进城市绿色协同发展的进程,使不同地理位置、不同发展类型的城市可以共享数字经济带来的绿色收益。

3. 加快传统产业数字渗透,探索绿色发展新路径

推动5G通信、大数据、物联网、人工智能等数字技术与传统产业的融合发展,推动传统产业的绿色化、数字化升级,全面提高能源和资源的利用效率,降低生产成本,进一步发挥数字经济对城市绿色发展的引擎作用。此外,积极引导资本要素向资源节约、环境友好的新兴产业流动,通过提高要素配置效率来实现城市经济社会发展的全面绿色转型。

4. 助力企业数字化转型,塑造绿色发展新优势

提高企业对数据要素的重视程度,鼓励企业运用数字技术改造传统产业并在生产制造核心环节中充分发挥数据要素的优势,实现对生产全过程的实时监测与智能控制,有效减少企业生产能耗,不断优化产品和服务质量,实现绿色产业和绿色供应链的高质量发展。