丝绸之路汉唐织物晕裥纹样来源及成因探析

王红梅, 田 悦, 张 毅

(江南大学 设计学院,江苏 无锡 214122)

丝绸之路自开通以来,东西方之间的经济、文化和技术交流愈加频繁,中国精美的丝织品和丝织技术在传播出去的同时,西方独特的纺织艺术和技术也传入中国。汉唐出土织物中有一部分晕裥纹样引起广泛关注,晕裥纹样以多种色彩相间排列,自然渐变展现其绚丽多彩的艺术效果。目前对于晕裥纹样的研究主要有:郑喆等[1]从蜀锦晕裥的历史沿革出发,探讨蜀锦晕裥与传统绞缬、西域缂织之间的源与流;于颖[2]从纺织技术的角度分析新疆出土的晕裥缂毛织物的纹样设计与组织结构并追溯其缂织技艺;王方晗[3]则是从纹样与观念的角度论述晕裥织物在丝绸之路上流传的宽泛性,及其所体现的东西方文化观念上的交流。以上研究者主要侧重于蜀锦晕裥纹样、晕裥缂毛织物及东西方晕裥纹样的研究,但未系统地梳理晕裥纹样的来源及从西向东传播的形式。因此,本文结合考古发现的织物图像、实物和文献资料,从纹样流变和织造技艺入手,分析汉唐时期晕裥纹样的来源及其在中国的发展过程,并对其成因进行探析。

1 晕裥纹样的定义

“晕”在清代陈昌治刻本的《说文解字》中释为“日月气也”,指日月周围散发的气形成的光圈。裥,亦作“繝”,在《集韵》中释为“锦文”。该字大概出现在唐代,《唐六典》中记“织染所,纤维之作,九为繝”,《旧唐书》中曾记载有一种“大繝锦”。《新唐书·车服志》中记“凡裥色衣不过十二破”,孙机认为此处裥色应是晕裥之意[4]。“晕裥”一词具体出处不详[5]。在公元8世纪日本编撰的《续日本纪》中写道:“染作晕裥色,而其色各种相间,皆横终幅。假令白次之以红、次之以赤……次之以白之类,渐次浓淡,如日月晕气染色相间之状,故谓之晕裥。以后名锦。”[6]从描述中可以看出,晕裥本身是用于描述浓淡渐变的染缬效果,后用于锦的命名。近代朱启钤在《丝绣笔记》中将“纭繝者”书作“晕裥”,用于锦的名称,并将“晕”释为日月之伞,周围之晕轮,即日月之气[7]。在织锦中以色丝织出浓、中、淡色,展现日月晕气之色的效果。据此,从各种文献记载中可以看出学者们认为晕是日月晕气之色,用来描述浓次渐变的晕染效果,裥是多色相间,晕裥纹样是一种多色相间且具有自然晕染效果的纹样。目前晕裥纹样根据色彩主要分为两类:一是多种色彩渐变的彩虹晕裥纹样,另一是同类色系浓淡渐变的晕裥纹样。

2 晕裥纹样的发展

2.1 起 源

关于晕裥纹样的起源问题,斯坦因认为晕裥纹样源于科普特艺术[8],郑喆等[1]认为晕裥彩条艺术源于地中海沿岸,传入中西亚后通过缂毛织法创造出晕裥纹样织物。从世界考古出土的晕裥纹样实物来看,笔者认为晕裥纹样是源于受希腊文化影响的埃及科普特人的染织艺术,后在由西向东的传播过程中还受到中西亚艺术影响。

有关彩虹的文字记录可见于古希腊哲学家亚里士多德,将彩虹的颜色描述为红、黄、绿、蓝四色,认为彩虹的产生与光和雨云的反射有关[3]。而关于彩虹晕裥纹样织物最早是发现于北非埃及卡斯尔伊布林(Qasr Ibrim)王朝遗址中[3],如表1中1#所示,该织物属于公元前1世纪—公元3世纪,其图案色彩按红、橙、黄、绿、蓝、紫排列,是典型的彩虹式晕裥纹样。彩虹式晕裥纹样织物在北非埃及发现并非巧合,其主要与埃及科普特人有关。“科普特”在希腊语中是埃及人的意思,后用来专指崇奉基督教的埃及人。科普特染织艺术兴起于罗马统治时期,其快速发展同当时基督教的传入有着密切关系,此时科普特染织品中常取材于具有基督教教义的象征物,或取材于《圣经》中的典故,用色繁多且特别[9]。彩虹在基督教中被视为圣光,《创世纪》第九章中讲到,上帝用彩虹来表示对人们的承诺,绝不让洪水来毁灭这个世界,所以彩虹在基督教教义中象征美好事物即将来临。因此,科普特时期的纺织品中出现的彩虹染织图案恰是对这一现象的反映。埃及染织品中以羊毛、麻混纺为主,因羊毛具有良好的染色性能,可以染出多种色彩,其中尤以高度稳定埃及蓝闻名,且在科普特时期色彩上已经出现渐变色。例如科普特织物中喜欢使用的紫色——用蓝色和茜色调和而成的颜色,便是受地中海沿岸盛行“泰尔紫”的影响[10],在北非埃及卡斯尔伊布林王朝中发现的晕裥织物最下面便是使用紫色织造。科普特人基于渐变色彩的艺术形式,从具有基督教教义的彩虹中汲取灵感,将染织图案设计为彩虹式色彩的条带排列形式,织造出彩虹式晕裥纹样织物。

表1 考古出土的晕裥纹样织物Tab.1 Archaeologically unearthed Yunjian pattern fabrics

叙利亚帕尔米拉(Palmyra)位于地中海附近,至希腊化时代以来便扮演着连接东西方贸易的转运站和集散地的角色。在其遗址中发现了9件带有晕裥纹样的织物,从图案色彩来看是黑、红渐变,属于同色系浓淡渐变的晕裥纹样[11],如表1中3#所示。帕尔米拉作为罗马帝国的东方行省,这里的晕裥织物产量丰富,一方面是商旅贩运至此地,另一方面是由亚历山大东征带到此地。叙利亚东南部的杜拉-欧罗普斯(Dura-Europosc),作为当时的商业城市和军事据点,在此也发现了多件晕裥纹样织物[3],如表1中4#所示,其织造时间与帕尔米拉织造时间相近,均为公元1—2世纪。此外在希腊的萨拉米斯(Salamis)发现了晕裥纹样织物残片,根据考古学家分析应属于公元15年左右,可能是来自地中海贸易中心恩科米(Enkomi)[3]。由此可见,不管是在帕尔米拉、希腊或是埃及,晕裥织物的发现均是在受希腊文化影响的地区流行。可以说亚历山大的东征,既是一场军事征服,也是一次文化征服。尤其是古老的埃及文明在融入希腊文明之后,迸发出新的生机与活力,启发科普特人创造出新颖独特的染织晕裥纹样。

2.2 传 播

来自科普特染织艺术的晕裥纹样随亚历山大东征进入中西亚地区,随后在此建立巴克特里亚帝国、帕提亚帝国;大月氏通过民族迁徙至中西亚地区,随后在此建立贵霜王朝。因此,该地区先后受巴克特里亚文化、帕提亚文化及贵霜文化等多种文化的影响,艺术风格呈现出多元化特点。公元前2世纪之后,随丝绸之路正式开通,中西亚地区的商品贸易和生产技术交流空前繁荣,大量的丝织品传至中西亚地区,同时中亚民族通过迁徙将希腊化艺术织物传至中国新疆地区[12]。

目前新疆发现的同时期晕裥纹样织物是缂毛类,主要分布在楼兰、山普拉、尼雅等地区。这类晕裥缂毛织物整体艺术风格均为自然主义的植物花卉纹条形装饰带,基本形式为:整体横向带状设计,中间主要为二方连续的葡萄纹、并蒂花卉纹、石榴纹等植物花卉纹,两侧彩虹式晕裥纹样,晕裥色有红色、橙色、黄色、绿色、蓝色等,基本在五种颜色以上。于颖[2]通过分析出土晕裥缂毛织物的纱线来源、组织结构、纺织技艺等特点,发现这类晕裥织物主要以1/2斜纹为基础组织,纱线为高密度高支数的细羊毛,复原后其幅宽基本在60 cm以上,认为这类晕裥织物应是由中西亚地区织成后传入新疆地区。图1(a)为楼兰出土的晕裥卍字纹缂毛织物(L.C.v.01)[8],中间横向装饰带以“卍”字形和锯齿形花饰组成网状纹饰,条带两侧的晕裥色彩如彩虹状,织物图案整体协调美观,是典型的科普特艺术风格。图1(b)为山普拉出土的红地晕裥并蒂花卉纹毛织物(84LSIM01:366)[13],与表1中5#所示的红地晕裥葡萄纹毛织物(84LSIM01:346)[13]类似,两侧依然是晕裥纹样,而中间纵向装饰带为二方连续的葡萄纹和花卉纹。这种构图方式与叙利亚帕尔米拉地区艺术源头古波斯艺术风格相类似[14],显然是希腊化艺术与中西亚文化相交融的表现。此外,图1(c)的山普拉红地晕裥蝴蝶纹毛织物(84LSIM01:351)[13]和表1中6#所示的楼兰出土的蓝地晕裥缂毛织物(80RLMB:89)[11],经分析应是新疆本地产[2],其装饰风格与外来缂毛类似,只是将细节简化,题材运用更加多样。科普特式晕裥纹样传至中西亚后,在希腊文化的基础上与巴克特里亚文化、帕提亚文化、贵霜文化等相融合,在图案上表现为将彩虹式条带排列转变为整体横向条带设计,晕裥条纹中间缂织自然风格植物花卉纹的构成形式;色彩上不再局限于彩虹色系,多使用同色系渐变色,创造出希腊化艺术风格的自然主义植物花卉纹晕裥装饰带,后沿丝绸之路于汉晋时期传至中国新疆,当地居民审美观念受其影响开始仿制晕裥纹样织物。

图1 新疆考古出土的晕裥缂毛织物Fig.1 Yunjian pattern and wool tapestry fabrics archaeologically unearthed in Xinjiang

2.3 发 展

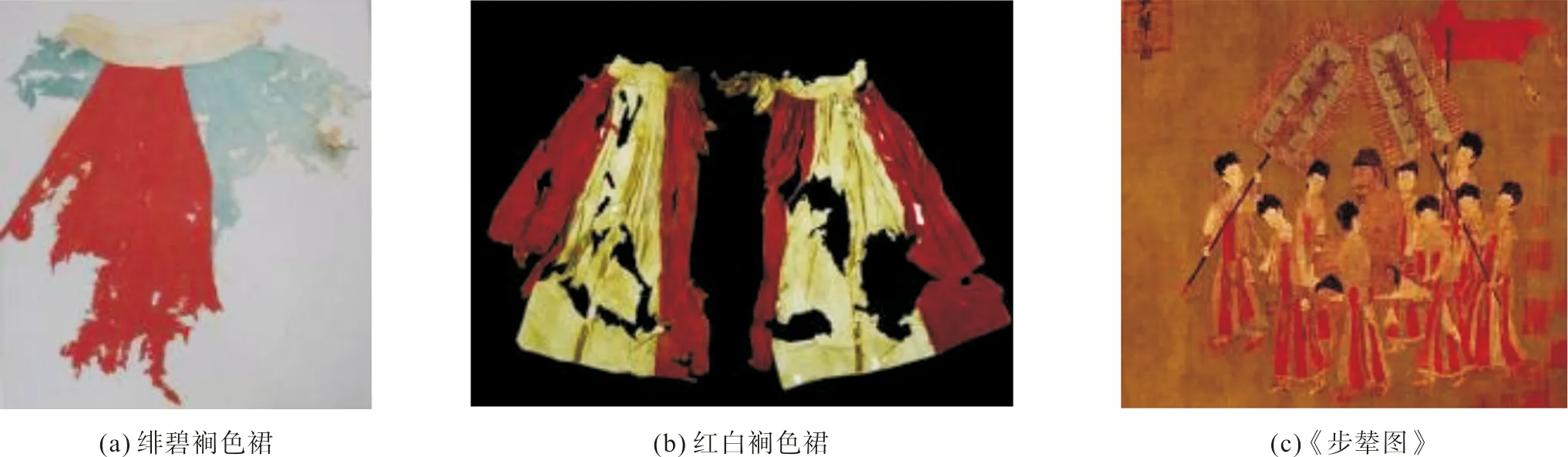

晋代十六国时期,在新疆扎滚鲁克、山普拉、楼兰及河西走廊地区常见一裥色裙,周汛先生将其定义为以两种以上颜色的布条相互间隔而成的女裙,裥色裙样式多为丹与碧间或紫与碧间[15]。此时的纹样为宽条纹颜色相间,颜色界限明晰,但易见晕裥纹样裥色的雏形。如图2(a)的甘肃河西走廊花海毕家滩26号墓出土绯碧裙[16]和图2(b)的营盘墓地出土的红白裥色裙[17]即为典型样式。营盘墓地地处丝绸之路要道,是汉晋时期商旅来往的必经之地,正是这样特殊的地理位置,促使服饰文化的交流。南北朝时期,从考古图像中亦可见裥裙遗迹,如甘肃酒泉丁家闸墓室壁画中的舞女、北周安伽墓石屏上的侍女均身着裥裙,此时裥裙多为两色布帛拼接而成[15]。结合出土的文物和相关文献可以推断,魏晋时期的纺织技术虽可以制作出条纹裥裙,但考虑到复杂的制作工艺和使用人群,平民妇女通过将异色布帛拼接的方式制作具有缤纷色彩的裥色裙[18]。隋唐时期,随着染织技艺提高,条纹拼接工艺日趋繁琐,如图3(c)的唐代画家阎立本所作绢画《步辇图》[19]。从图3(c)可以看出,窄条纹裥色裙日趋常见,后在织造和染色方面进一步发展出自然晕裥的彩色条纹织物。

图2 考古出土的裥色裙Fig.2 Archaeologically unearthed pleated skirts

“晕裥”一词本身用于描述浓淡渐变的绞缬织物,主要归因于其自身的工艺特色。现知新疆最早、中国最早的扎染实物是且末县扎滚鲁克3号墓出土的扎染毛织品[11],如图3(a)的公元前约800年的黄地扎染绞缬斜纹褐,该扎染物是在黄色地上运用扎染法显出红色晕染条纹,这或许是早期的绞缬晕裥毛织物。有关绞缬的记载,最早是魏晋时期出现的“缬”字[1],该字的出现标志着绞缬工艺的基本成熟。晋代十六国时期绞缬工艺进一步发展,壁画墓上的女俑身穿由颜色相异的绞缬布帛拼接而成的条纹裙[18]。绞缬染色制品在隋唐时达到顶峰,其中一类为撮晕缬[20],考古出土的绞缬实物多属这个时期。图3(b)为青海都兰热水出土的对波葡萄纹绫,即是将织物按横向逐段扎起染色,呈青黄相间的晕裥彩条纹样,这种染缬晕裥是丝织晕裥的原型[21]。表1中8#所示为吐鲁番出土的染缬纹绮(72TAM227:29)[6],则是将织物染成红、白、黄、绿相间的晕裥彩条纹样,这是目前发现为数不多的多色晕裥绞缬织物,显示出唐代绞缬技艺的高超水平。

图3 考古出土的染缬晕裥纹样织物Fig.3 Archaeologically unearthed dyed and hatched pattern fabrics

张骞出使西域之前,中国内地与新疆地区早已建立起相互沟通的桥梁,丝绸之路正式开通后,商业来往更加频繁。新疆生产的毛织物大量运往中原内地,并深受中原内地各族人民的喜爱。汉武帝时期,在长安出现了专门经营新疆毛织物的商店[22],晕裥纹样因其特有的自然晕染表现形式和喜好丰富色彩的审美观念也借由缂毛织物传至中原内地,启发内地织工采用织锦制作方式表现晕裥纹样,这可以从晕裥纹蜀锦中得到印证。南北朝至唐初,蜀地一直是文化交流中心和商品贸易重地[6],中西亚吐谷浑和柔然的商贾常入蜀经商。晕裥纹样传入蜀地后其纹样组合形式上发生改变,如表1中9#所示的出土于新疆阿斯塔纳的晕裥提花绫(68TAM105:1)[23],地部经丝以橙、黄、绿、蓝绿等颜色晕裥,再在晕裥纹样上织造蒂形小团花,呈现“锦上添花”的效果。另外,图4的阿斯塔纳出土的变体宝相花纹锦鞋[6],鞋里衬为晕裥彩条花鸟流云经锦,以红、绿、蓝色线织成晕裥纹样,这片晕裥纹锦虽只采用了两重经丝织成晕裥彩条,再将色彩丰富的彩条搭配团花纹便可呈现出37条变化彩条,渐变效果绚丽华美[24],这是唐代最华丽的晕裥锦。晕裥提花锦的出现,是唐代织工吸收晕裥纹样的色彩处理特点和创新蜀锦织锦技艺的结果,也是晕裥纹样传入内地后,吸收注重图案吉祥寓意的中国传统文化的产物。

图4 变体宝相花纹锦鞋Fig.4 Shoes in samite with a variation of the Baoxiang pattern

3 晕裥纹样成因探析

3.1 丝绸之路的畅通为纹样流传提供必要前提

丝绸之路横贯亚洲,连接欧洲和北非,是亚欧非三大陆经济文化交流和人民来往的桥梁,晕裥纹样织物广泛传播主要得益于丝绸之路的畅通。张骞出使西域之前,中国与中西亚地区早已存在商业往来,这时商品交换基本通过民间贸易进行流通,秦时中国的丝织品已远销至中西亚地区,向罗马、埃及等国出口。公元前138年和公元前119年,张骞两次出使西域,打通了中原内地与中西亚及欧洲的交通,正式揭开了中外交流新篇章。中西亚使者往来愈加频繁,商旅贩客贸易活动空前繁荣,并出现了“驰命走驿,不绝于时月;商胡贩客,日款于塞下”的局面[11]。新疆作为丝绸之路东段的要冲和中心位置,域内楼兰、山普拉、尼雅、营盘等墓地,均出土了大量来自西方的毛织品,既有图案精美的缂毛织物,也有组织复杂的罽。如山普拉墓地出土的马人武士壁挂,其图案、工艺、色彩都具有明显的西亚、罗马艺术风格特征,尤其是武士的面部采用缂织技艺,运用晕裥的表现手法,使用深浅色纬线织造实现色彩自然过渡,显得人物面部层次结构丰富,具有立体感[1]。另外,在新疆多处墓葬中均有发现晕裥缂毛织物,既有多种色彩渐变的彩虹晕裥纹样,也有同一色彩浓淡渐变的晕裥纹样。

隋唐时期是丝绸之路贸易发展的黄金时期,敦煌还设置专供胡商贸易的“市”,往返驿站多达12处,长安洛阳更是胡商云集,这些商人东来时带来大量的西方珍宝,西返时也会运回中国的丝绸。除长安、洛阳外,唐代重要的城市还有号称“锦城”的益州(今成都),此地自汉唐以来便是丝绸之路的重要交通枢纽,中西亚及新疆地区的商贾经常来此经商[25]。总之,丝绸之路的畅通和丝路贸易的繁荣为晕裥纹样织物的传播提供了必要的前提条件,也极大地促进了中西方文化艺术的交流,丰富了各国的物质文明。

3.2 染织技艺的提高为纹样表现提供技术支持

丝绸之路本质上是一条商贸交流之路,密切的商品交换随之带来染织技术的相互交流。从织造技艺来看,主要是缂毛和织锦技术上的提高。公元前3世纪左右,中西亚地区的1/2斜纹织机织造技术传入中国新疆地区,纺织工匠受其影响在窄幅织机上增加棕片数量以织造宽幅斜纹织物[2]。公元2世纪之后,晕裥缂毛风格织物从中西亚地区传入新疆,受其缂织与通经回纬相结合织造理念的影响,当地人民在原有织造技术的基础上作出进一步发展和完善。缂毛织物中的晕裥纹样以1/2斜纹为基础组织织造,采用深浅色羊毛纱依次穿插,表现色彩自然晕染渐变的效果。晕裥纹样中间的植物纹样装饰带采用通经回纬的方式缂织。唐代在纺织技艺上最出色的成就是纬锦的出现和发展,而基于纬锦演变而来的晕裥织法则更加不凡[25]。隋唐时期斜纹纬锦沿丝绸之路传播至中国,织工从中西亚纬锦织造技术中得到启发,发展出可以控制图案经纬向循环的小花楼束综提花机,相较于上机后色经数量和位置无法更改的丁桥织机,在花楼织机的支持下,可以控制每根经丝的单独起落。再与蜀锦传统牵经技艺相结合,晕裥纹样色彩衔接更加自然,花纹更加繁复,加之纬线显花技术的应用,使晕裥锦更添缤纷华丽的效果,同时这一织机设备也印证了蜀锦从“经锦”到“纬锦”的演进[26]。因此,纬线显花技术的发展为晕裥纹样丰富的表现形式提供了技术支持。

从染色技艺来看,主要是绞缬技艺的发展。绞缬,又称“撮缬”“撮晕缬”,其技艺在秦汉时期就已出现,但考古实物非常少见,说明尚处于起步阶段[27]。魏晋南北朝时期,绞缬技术日趋成熟,已广泛应用于服饰。绞缬在染色时由于织物中纤维的毛细管效应,制得的花纹有自然的层次色晕效果[6],故“裥”原就是一种染缬产生的晕色效果。晕裥纹样采用绞缬技艺,可以很自然地呈现出色彩相间、浓淡渐变的效果。隋唐时期,染色技术进一步发展,根据记载吐鲁番出土的丝织物颜色已多达24种,为获得多色绞缬晕裥织物,唐代染缬匠人在三原色基础上用两种或两种以上染料进行套色复染[28],使纹样更加绚丽多彩,可见其高超的工艺水平。

3.3 文化审美的变化为纹样传播提供主观条件

汉唐时期,丝绸之路商贸交流愈加频繁,西来织物作为客体不断影响着人们的审美文化观念。色彩作为构成服饰的重要因素,不仅可以传递个性审美,还可以表现文化内涵。在西方文化中,很早就有关于光与彩虹的记录。在基督教教义中,彩虹代表着圣光,寄予人们希望,而在唐代文化中,晕裥被看作日月之光,周围晕气之色。从东西方文化历史中看,晕裥一直与光、彩虹息息相关。公元7世纪,北非安提诺乌斯出土的晕裥织物[3]和阿斯塔纳出土的晕裥纹绫(图5)[23],两件织物虽发现于丝路两端,但两者色彩组合高度相似,基本都是按棕色、红色、橙色、黄色、绿色、蓝色的色彩顺序进行配置,由此可以证明两件晕裥织物在文化层面上可能存在一定的对话交流。

图5 阿斯塔纳出土的晕裥纹绫Fig.5 Yunjian pattern damask unearthed in Astana

晕裥纹样织物重点表现条带组合变化和绚丽色彩,汉唐时期是中西方文化大融合时期,时人喜爱舶来品,其审美文化观念受西方影响,故推崇多彩服饰。谢弗在《唐代的外来文明》一书中谈及舶来品的风靡程度在唐朝人中已影响了各个市民阶层和生活方方面面[29]。而历史的真相往往隐藏在每一种外来物品中,晕裥织物以色彩自然晕染和组合丰富的形式改变唐朝人的生活方式,激发着唐朝人对于晕裥纹样的想象力。时人继承传统文化审美观念的同时,以包容的态度充分吸收晕裥纹样的色彩特征和文化内涵,发展形成风格独特、缤纷绚丽的“锦上添花”晕裥纹样。晕裥纹样及其背后文化审美观念的传入,让服饰的装饰元素和色彩更加丰富,既有东方文化的温雅,又有西方艺术的富丽,这也是整个唐代时期丝织品的艺术底蕴。晕裥纹样的盛行,离不开当时开放包容的社会背景,离不开对西方文化的吸收容纳,更离不开结合时代特征的积极创新。

4 结 论

汉唐时期经由丝绸之路带来的东西方文化交流,使得西方装饰艺术对当时中国纺织艺术产生深刻影响,其中具有明显异域风格的晕裥纹样出现在中国内地丝织物上,丰富了中国内地织物的装饰艺术和文化内涵。晕裥纹样源于受希腊文化影响的科普特艺术,而后随亚历山大东征传至中西亚地区,与巴克特里亚文化、帕提亚文化及贵霜文化相融合,创造出具有自然风格的植物花卉纹装饰带。随后沿丝绸之路传至中国新疆地区,当地居民审美观念受其影响开始仿制晕裥花卉纹缂毛。晕裥缂毛织物交换至内地后,中原织工吸收晕裥纹样色彩处理特点,结合中国传统文化吉祥寓意,提高蜀锦织造技艺,发展出晕裥提花锦。通过分析可以发现,汉唐时期晕裥纹样的盛行与丝绸之路密切相关,晕裥纹样依托丝绸之路广泛流传,染织技艺的提高和文化审美的变化进一步促进晕裥纹样在中国的传播与发展。

《丝绸》官网下载

中国知网下载