情绪调节灵活性对负性情绪的影响:来自经验取样的证据*

王小琴 谈雅菲 蒙 杰 刘 源 位东涛 杨文静 邱 江

(1 西南大学心理学部认知与人格教育部重点实验室,重庆 400715) (2 浙江师范大学教育学院,金华 321004)(3 华中师范大学心理学院,武汉 430079) (4 广西师范大学教育学部,桂林 541004)

1 前言

情绪调节(Emotion Regulation,ER)是指个体根据调节目标并基于不同的调节策略改变自己或他人情绪的主观体验、生理反应及行为表现,从而适应不断变化的环境的过程(Gross,1998)。成功的情绪调节对个体身心健康非常重要,同时情绪调节能力也被认为是不同精神疾病的保护因子,包括抑郁症(Joormann & Quinn,2014)、躁狂症(McGrogan et al.,2019)、广泛性焦虑障碍(Thayer et al.,1996)和社会焦虑障碍(Werner et al.,2011)等。考虑到不同调节策略与心身健康及精神疾病之间的关系,早期学者强调策略具有固定的积极或消极的调节效果,并倾向将策略划分为适应性策略(Adaptive ER strategies,例如:认知重评和问题解决)和非适应性策略(Maladaptive ER strategies,例如:沉浸和表达抑制) (Aldao et al.,2010;Aldao & Nolen-Hoeksema,2010)。近几年,这一研究框架遭到质疑,主要原因在于:一是策略的调节效果在不同情境中并不存在一致的调节效应(Webb et al.,2012),如已有研究表明:认知重评能力(通过从不同的角度解读或看待情境和自己的情绪来减少负面情绪)在不可控的生活压力中与抑郁情绪呈显著负相关,而在可控的生活压力中与抑郁情绪呈显著正相关(Troy et al.,2013);二是研究者强调情绪调节过程应该考虑不同调节策略与生活情境的交互作用,即情绪调节的效果依赖于特定策略和不同情境特征的匹配(Cheng et al.,2014)。综上,情绪调节灵活性(Emotion Regulation Flexibility)是指个体根据不断变化的情境需求灵活地部署调节策略的能力,也是衡量情绪调节能力个体差异的主要指标之一(Aldao et al.,2015;Bonanno & Burton,2013)。

以往研究情绪调节灵活性的方法包括平衡的策略库剖面结构(Balanced profile)、跨情境变异程度(Cross-situational variability)、策略-情境匹配程度(Strategy-Situation Fit)和主观报告的情绪调节灵活性等(Blanke et al.,2019;Wang et al.,2021;张少华 等,2017;王富贤 等,2016)。一项元分析结果表明基于策略-情境匹配程度和主观报告两种方式探讨情绪调节灵活性和心身健康之间关系的效应量最大(Cheng et al.,2014)。考虑情绪调节灵活性强调了策略与情境之间的动态变化属性,基于策略-情境匹配研究情绪调节灵活性相对上述其他研究方法更加客观有效。本研究重点探讨基于两类策略使用程度(认知重评和分心)与情境负性程度匹配的情绪调节灵活性对个体负性情绪的影响。

认知重评和分心策略作为两种广泛用于下调负性情绪的情绪调节策略(Gross,2002;Morawetz et al.,2017,2020),涉及不同水平的认知资源的卷入(Sheppes & Meiran,2008)。已有研究从行为、生理和神经层面证据表明,使用认知重评策略相对于其他策略(如分心和接受等)会产生更高的认知损耗、交感神经系统反应和更活跃的前额叶脑区激活

(Goldin et al.,2019;McRae et al.,2010;Sheppes et al.,2009)。大量研究基于策略选择范式(ER choice paradigm)证实了个体倾向于在高负性情境中选择分心策略,而在低负性情境中更倾向使用认知重评策略(Sheppes et al.,2011,2014)。潜在解释有:认知重评策略涉及的认知改变过程需要较多认知资源卷入,可以产生持久的调节效果,因此在低负性情境中使用更具有优势。分心策略通过无关刺激代替情境需要较低认知资源卷入,但只能维持短时的调节效果,因此在高负性情境中使用更具有优势(Sheppes,2020)。已有研究基于情境负性程度的操控与两类策略选择(认知重评和分心)的匹配,测量个体的情绪调节灵活性水平,并进一步发现个体情绪调节灵活性水平调节了消防员的创伤暴露程度和创伤应激障碍之间的关系(Levy-Gigi et al.,2016),并与不健康的代偿行为(如过度运动和洗涤行为)有关(Dougherty et al.,2020)。以上研究证据一定程度表明基于情境负性程度与两类策略(认知重评和分心)的匹配可以有效评估个体的情绪调节灵活性。

情绪调节灵活性对于个体适应不断变化的内部和外部环境是至关重要的(Kashdan & Rottenberg,2010;Sheppes,2020)。尽管上述研究基于策略选择范式发现个体的情绪调节灵活性与不同的心身健康行为存在关联,然而实验室环境中基于图片操作的高低负性程度不同于真实生活中的情况。其次,在现实生活中个体可能会尝试使用不同策略,而不是完全仅采用单一的策略。因此,为了提高研究生态效度,本研究基于经验取样方法(Experience Sampling Method,ESM)探讨情境负性程度与两类策略使用程度的共变程度以表征个体情绪调节灵活性,并进一步考察个体在不同负性程度的情境中灵活使用认知重评和分心策略是否与其负性情绪(抑郁和焦虑情绪)有关。经验取样法旨在减少由于长时间回忆带来的记忆偏差,从而提高测量的生态效度。因此,对于日常情绪相关体验的测量具有一定的可靠性和有效性,并被认为在情绪调节灵活性研究领域具有一些独特的优势(Aldao et al.,2015;English & Eldesouky,2020)。首先,相比于实验室研究测量情绪调节灵活性(Bonanno et al.,2004;Hay et al.,2015;Levy-Gigi et al.,2016;Orejuela-Dávila et al.,2019),基于经验取样法可以捕获生活中丰富的生活情境。其次,丰富的时间点允许对情绪调节策略的动态属性进行刻画(Hollenstein et al.,2013;Ram & Gerstorf,2009)。因此,本研究利用经验取样方法来记录日常生活中发生的负性事件并评估其负性程度。此外,新冠肺炎(COVID-19)作为一个集体的重大创伤事件,给群众的生活带来一定程度的负性情绪体验。在第二个样本中采集了在新冠肺炎最严重时期(2020 年3 月7~13 日),生活在湖北省的隔离群众日常负性情绪体验程度和相关策略的使用程度。这一与疫情相关的生活背景对人们情绪经历的影响已被大量研究证实。基于中国样本的纵向研究结果,民众在疫情时期确实比日常生活中体验了更高水平的负性情绪(如抑郁、焦虑、担心和恐惧等情绪) (He et al.,2021;Li et al.,2021)。由此可见,疫情这一特殊时期给个体的消极情绪体验提供了充分不必要条件。所以本研究选择疫情下的消极情绪作为情境负性程度的评估方式。进一步,本研究基于多水平模型拟合分心和认知重评两类策略使用与情境负性程度在个体内水平的共变程度(斜率估计值),作为情绪调节灵活性水平的指标,然后通过跨层交互模型探讨情绪调节灵活性对经验取样后个体负性情绪(抑郁和焦虑)的影响。

情绪调节灵活性是否具有一定程度的适应性是该领域研究的关键问题之一。其适应性通常是指情绪调节灵活性的调节效果与个体情绪健康之间的关系(张少华 等,2017)。以往研究表明心理僵化是抑郁症患者的临床症状表现之一(Kashdan & Rottenberg,2010;Stange et al.,2017)。例如,他们在很多生活情境中都无差别地体验空虚和无意义感,反映了对环境的不敏感性(Abramson et al.,1978;Buchwald et al.,1978;Telner & Singhal,1984)。其次,抑郁症患者常用的情绪应对方式—沉浸,不仅反映了一种习惯性的循环思维模式,也代表着僵化的、不灵活的调节模式。抑郁个体难以从高强度负性刺激中解离可能意味着无法灵活地从沉浸的状态切换到其他更有利于减少负性情绪的策略中(例如,分心),这种不灵活的行为模式可能会加剧抑郁情绪的强度(Kashdan & Rottenberg,2010;Koval et al.,2012;Rozanski & Kubzansky,2005;Stange et al.,2017)。临床上不同亚型的焦虑障碍也表现出类似的情绪调节障碍,即倾向于使用某种单一的调节策略。例如广泛性焦虑障碍(Generalized anxiety disorder)的个体会过度担心(Thayer et al.,1996),社交焦虑障碍的个体倾向于隐藏自己在社交情境中的感受或避免与社交情境相关的刺激(Heeren & McNally,2018;Hofmann & Bitran,2007;Schneier et al.,2011)。此外,焦虑情绪与注意力解离策略的偏好有关。采用注意解离的策略(回避或分心)以避免与情绪刺激接触在前期可能对缓解焦虑情绪有帮助,但持久的注意解离会错失克服焦虑情绪或解决问题的机会,无法根本上消除焦虑情绪(Campbell-Sill & Barlow,2007)。情绪调节灵活性强调了个体依据情境变化而灵活部署策略的能力,而抑郁和焦虑障碍个体对某一种特定策略的过度使用与适应不断变化的情境需求是相矛盾的。因此,情绪调节灵活性水平过低,包括策略-情境不匹配以及单一僵化的策略使用偏好(如沉浸策略偏好)是引起高抑郁和焦虑情绪体验的主要原因之一。

综上所述,本研究主要目的是探讨情绪调节灵活性对个体负性情绪的影响。在方法上,我们结合策略使用剖面结构和策略-情境匹配两类方法,从静态和动态的两个角度评估个体的情绪调节灵活性水平。首先用策略使用剖面结构评估个体的情绪调节灵活性。假定个体在调节负性生活事件和疫情影响时有单一策略使用偏好,则表明其具有更低的情绪调节灵活性水平,其负性情绪水平(焦虑或抑郁)相比具多个策略使用偏好的个体更高。其次,我们进一步基于不同情境特征(负性程度)与策略(认知重评和分心)的匹配程度评估个体的情绪调节灵活性。我们提出假设:个体的情境负性程度-分心策略使用程度的共变程度(斜率估计值)要高于情境负性程度-认知重评策略使用程度的共变程度,表明其有更高的情绪调节灵活性,其抑郁和焦虑情绪水平更低。相反,如果个体的两类策略使用程度与情境负性程度的共变程度比较呈相反趋势,表明其有更低的情绪调节灵活性,其抑郁和焦虑情绪水平更高。

2 方法

2.1 被试及样本

以往研究表明情绪调节灵活性和心理健康的回归分析达到显著性水平(0.05)时的效果量一般为0.12~0.32 (Cheng et al.,2014)。在样本1 中,根据经验取样的设置确定每个被试的采集时间点(负性事件报告次数)不低于 7 次,采用 R 语言包“wp.crt2arm” (Zhang & Yuan,2018)计算样本量,结果显示若要达到0.8 的统计检验力(α=0.05)需要199 名被试。因此在西南大学一共招募了有213 名健康被试。样本1 的采集时间为2019 年9 月份上旬。只提取在测量期间发生负性事件的时间点数据,其中2 名被试的负性事件数量不超过7 次,无法纳入统计,因此剔除。最终提取211 名被试数据(117名女),平均年龄为19.80 ± 1.37 岁。在样本2 中,首先确定每个被试的采集时间点不低于24次,采用R语言包“wp.crt2arm”计算样本量,结果显示若要达到0.8 的统计检验力(α=0.05)不低于108 名被试。样本2 数据采集发生在新冠肺炎期间(COVID-19,2020 年3 月7~13 日),通过网络招募了在湖北省居住的115 名被试,其中15 名被试因为完成度低(N=10,大于30%的数据缺失)和缺失其他重要变量数据(N=5)数据被剔除。最终有100 名被试数据(64名女性)纳入统计分析。被试年龄范围为18~26 岁,平均年龄为20.73 ± 1.87 岁。两个样本在招募初期通过问卷排除精神疾病患者以及正在接受治疗的患者,然后对达到要求的被试通过电话说明实验内容和数据采集规则。所有被试在正式参加经验取样数据采集前签订了知情同意书。完成经验取样问卷之后被试需要填写一份包含一系列情绪健康的调查问卷,最后实验结束后获得一定数量的报酬。

2.2 数据采集

2.2.1 经验取样程序

两个样本都是指导被试通过智能手机在问卷星平台(https://www.wjx.cn/)上完成。样本1 的经验取样基本设定为:每天5 次,连续持续10 天,问卷发布时间从上午10 点到晚上10 点。每两次测试之间的最小时间间隔是120 分钟。被试在每次接收到问卷填写消息时被要求在20 分钟内完成。被试需要完成50 次问卷(5 次每天,持续10 天)。为了让错过5 次以上的被试达到足够的问卷填写数量,我们将程序延长了3 天。因此让16 名错过5 次以上的被试达到最低限度的问卷填写次数(35 次),161 名被试在额外的3 天完成了超过50 次问卷填写。在经验取样的数据采集阶段一共收集了11545 次数据。被试平均完成54.53 次(SD=5.41;范围: 39~65)。被试完成50 次及以上测试被认为100%的完成率,平均完成率为98.1% (SD=0.04;范围:78~100%)。

样本2 的经验取样问卷基本设定为:每天填写7 次,一共持续7 天。为了让错过7 次以上的被试达到足够的问卷填写数量,我们将程序延长了 3天。在经验取样的数据采集阶段一共收集了3462次数据。被试平均完成34.21 次(SD=6.97;范围:27~57)。被试完成49 次及以上测试被认为100%的完成率,平均完成率为70.33% (SD=0.133;范围:55.10~100%)。问卷发布时间从上午9 点30 到晚上10:30。被试需在20 分钟内完成每次测试,每两次测试最小间隔时间为90 分钟。

2.2.2 经验取样测试内容

样本1 中使用的经验取样数据包括:1)填写姓名和编号;2)评定是否发生负性生活事件以及负性程度评定(从0 到100;0 表示一点也不负性,100 表示极度负性);3)评定7 类情绪调节策略的使用程度(从0 到100;0 表示完全没有使用,100 表示一直在使用)。7 类情绪调节策略(包括分心、沉浸、认知重评、接受、表达抑制、情绪表达和社会分享)的选定基于被广泛接受的情绪调节过程模型(Gross,1998,2015),分别反映了情绪调节过程模型不同阶段的调节方式。具体而言,我们选择了发生在注意部署阶段的分心策略、发生在认知变化阶段的认知重评和发生在反应修正阶段的表达抑制。同时,我们也纳入接受、情绪表达以及社会分享三个常见的调节策略(Flett et al.,2003;Forman et al.,2007;Vincke & Bolton,1994)。沉浸作为一种对负面情绪或负面事件的自我关注的调节策略也被包括在本项实验中,因为这种策略被证明是重度抑郁症患者的一种常见的应对方法(Cooney et al.,2010;Papageorgiou & Wells,2003)。样本2 中使用的经验取样数据包括:1)填写姓名和编号;2)评估当前积极消极情绪程度,情绪词条选定依据来源于本土化修订的积极消极情绪量表(PANAS) (Watson et al.,1988;邱林 等,2008)。其中平均的消极情绪用于评估情境的负性程度;样本2 对PANAS 的评分方式进行了改良,即采用了0~100 评分方式。其原因在于考虑经验取样法需要被试在短时间内对多道题项进行评估,为了减少被试由于不同评分方式转换付出额外的认知努力,我们将经验取样所涉及的测试内容评分方式均设置为0~100。其次,目前为止,基于经验取样法测量情绪条目的评分方式尚未达成一致,常用的评分方式包括:0~100、0~7、1~4和 1~5,其中 0~100 最为常用,详见元分析(Dejonckheere et al.,2019;Houben et al.,2015);6)评定8 类情绪调节策略的使用程度(包括:分心、沉浸、认知重评、接受、表达抑制、情绪表达、社会分享和问题解决) (从0 到100;0 表示完全没有使用,100 表示一直在使用)。情绪调节策略的选定依据与样本1 保持一致。考虑到以上策略均属于情绪中心的策略,因此纳入问题解决中心的策略。两个样本完整的经验取样内容请详见网络版附录1。

本研究包括两个主要分析:潜在剖面分析和多水平回归模型。潜在剖面分析使用了两个样本中所有策略使用程度的数据。多水平回归模型仅用到一部分数据,包括两类策略使用程度(分心和认知重评)和情境的负性程度评估,详细内容请见表1。在样本1 中,情境的负性程度是通过个体在日常生活中报告的生活事件的负性程度获得;在样本2 中,由于收集了居住在湖北省的群体在疫情关键时期(2020 年3 月7~13 日)的情绪状态,情境的负性程度是通过积极消极情绪量表(Positive and Negative Affect Scale,PANAS) (Watson et al.,1988;邱林等,2008)中的消极情绪平均值所获得。统计分析纳入了所有时间点数据。在这部分分析中,仅关注使用了认知重评和分心策略的使用程度,并将这两类策略编码(认知重评=1;分心=2)以探讨情境负性程度和策略类型的交互作用。

表1 多水平模型数据使用概况

2.2.3 测量问卷

贝克抑郁量表 两个样本中个体的抑郁情绪都通过贝克抑郁量表第二版(Beck Depression Inventory-II,BDI-II)测量。该量表从认知、动机、情感和躯体症状等维度评估个体在过去一周内的抑郁情绪严重程度(Beck et al.,1996)。贝克抑郁量表一共包含21 个题项。被试对量表中的每个题项进行从0 到3 的4 点李克特量表评分,总分范围为0 到63。分数越高表示更严重的抑郁倾向。在两个本样本中,该量表均具有较高的内部一致性信度,其克伦巴赫α 系数分别为0.93 和0.86。

贝克焦虑量表 在样本1 中,个体的焦虑情绪采用贝克焦虑量表(Beck Anxiety Inventory,BAI)。该问卷一共包含 21 条项目,其中大部分条目与DSM-III-R 中诊断惊恐发作的标准一致。其中13个条目描述了生理的焦虑症状(如头晕),5 个条目描述了认知方面的焦虑症状,3 个条目描述了生理和心理层面的症状(如恐慌)。被试对量表中的所有题项进行四点李克特量表评分(0 代表一点也没有;3代表几乎无法忍受)。总分范围为0 到63,分数越高表示更严重的焦虑倾向。本样本中,贝克焦虑量表的克伦巴赫α 系数为0.90,表明具有较高的内部一致性信度。

状态焦虑量表 在样本2 中,个体的焦虑情绪采用斯皮尔伯格状态焦虑量表(Spielberger State Anxiety Scale) (Spielberger,1971)。斯皮尔伯格状态焦虑量表用于测量群体状态性的焦虑程度。该量表有20 道题,让被试根据过去一周时间的恐惧、紧张、忧虑和神经质的体验或感受进行4 点评分,1表示“完全没有”,2 表示“有些”,3 表示“中等程度”,4 表示“非常明显”。得分越高,表明焦虑水平更严重。本样本中,斯皮尔伯格状态焦虑量表的克伦巴赫α 系数为0.94。

2.3 统计分析

潜在剖面分析 为了验证个体对某一种特定策略的过度使用是否可用于评估个体的情绪调节灵活性,并进一步探讨情绪调节灵活性对个体负性情绪体验的影响,本研究采用R 语言包“tidyLPA”在两个样本中进行潜在剖面分析(Latent Profile Analysis,LPA) (Rosenberg et al.,2018)。潜在剖面分析是一种以人为中心的聚类方式,这种方法根据观察到的变量之间的相似性对个体进行分类,并且假设分类反映了潜在群体在变量上的异质性(Muthén,2004;Nylund et al.,2007)。该方法被广泛应用于探讨是否存在僵化或灵活的情绪调节模式(Chesney & Gordon,2017;Dixon-Gordon et al.,2015;Lougheed&Hollenstein,2012)。本研究通过个体在多个策略(如分享、分心、认知重评、接受、沉浸、表达抑制、情绪表达、问题解决)的使用程度识别潜在的不同情绪调节组别。为了进一步探讨情绪调节灵活性与个体负性情绪水平(抑郁和焦虑)的关系,我们通过单因素方差分析比较不同情绪调节组别在负性情绪水平(抑郁和焦虑)是否存在差异。

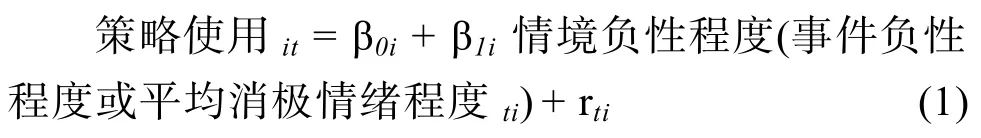

多水平回归模型 由于两个样本数据均为嵌套结构,采用R 语言包“lme4” (Bates et al.,2015)拟合多水平混合线性模型,并用R 语言包“effectsize”估计模型中的效应量f2。情绪调节灵活性水平通过策略类型×情境负性程度的交互作用体现,如交互项系数(斜率估计值)为正,表明个体随情境负性程度降低,使用更多认知重评策略;随情境负性程度提高,使用更多分心策略。即情绪调节灵活性水平更高。如交互项系数(斜率估计值)为负,表明个体随情境负性程度降低,使用更多分心策略;随情境负性程度提高,使用更多认知重评策略。即情绪调节灵活性水平更低。然后将负性情绪分别放在两个模型的第二水平,通过验证负性情绪与策略类型×情境负性程度交互作用的关系,探讨情绪调节灵活性对负性情绪的影响。具体如公式(1)所示,在水平1 模型中,我们用情境负性程度(事件负性程度或平均消极情绪程度)预测策略使用程度。

因变量(策略使用it)反应了被试(i)在时间点(t)的策略使用程度。截距(β0i)表示被试(i)的情境负性程度的平均水平。斜率β1i反映了个体内情境负性程度和策略使用程度之间的关系。rti代表被试(i)在时间点(t)的情境负性程度无法解释的误差项。在第二水平模型中,在控制掉性别和年龄后,公式1 中的所有参数在个体间水平被允许随机变化。公式(2)和公式(3)拟合了策略类型(认知重评=1;分心=2)、负性情绪和情境负性程度的交互项。

在公式(2)和公式(3)中,截距项因子γ00和γ10代表了公式1 中个体内水平变量的估计参数。斜率项因子γ01和γ11反映了策略类型(认知重评或分心)与水平1 模型中情境负性程度的相关。斜率项因子γ02和γ12代表了个体间负性情绪(抑郁水平或焦虑水平)与水平1 模型中情境负性程度对因变量的交互作用。参数u0i和u1i反应了无法被个体间变量解释的误差项。模型中,如果负性情绪水平×策略类型×情境负性程度交互项系数为负,则表明个体情绪调节灵活性水平越高,其负性情绪水平越低。

3 结果

3.1 描述统计

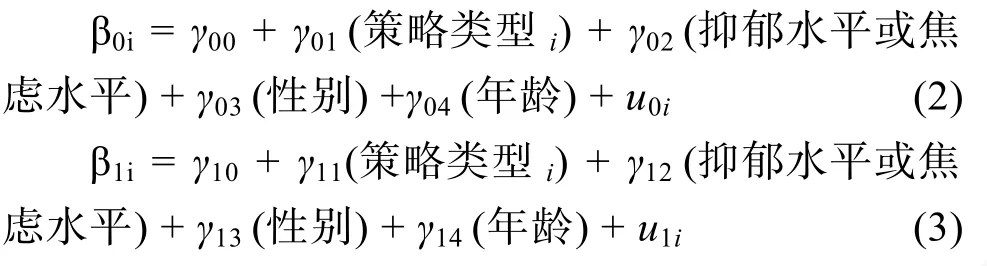

两个样本用于潜在剖面分析的情绪调节策略的描述性统计信息呈现在表2 中。基于多水平验证性因子分析计算情绪调节策略的复合信度(omega),结果显示样本1 的omega值为0.864,样本2 的omega值为0.942,表明情绪调节策略测试内容具有良好的信度。

表2 情绪调节策略使用程度的描述性统计信息

样本1 一共提取2860 次负性事件,被试平均的生活事件数量为13.55 (SD=4.58),范围为7~33。样本2 一共提取3491 次时间点数据,被试平均回答次数为34.91 (SD=6.89),范围为27~60。多水平模型中所有变量的被试内平均数的均值和标准差呈现在表3 中。

表3 所有变量的被试内均值的描述统计

3.2 潜在剖面分析结果

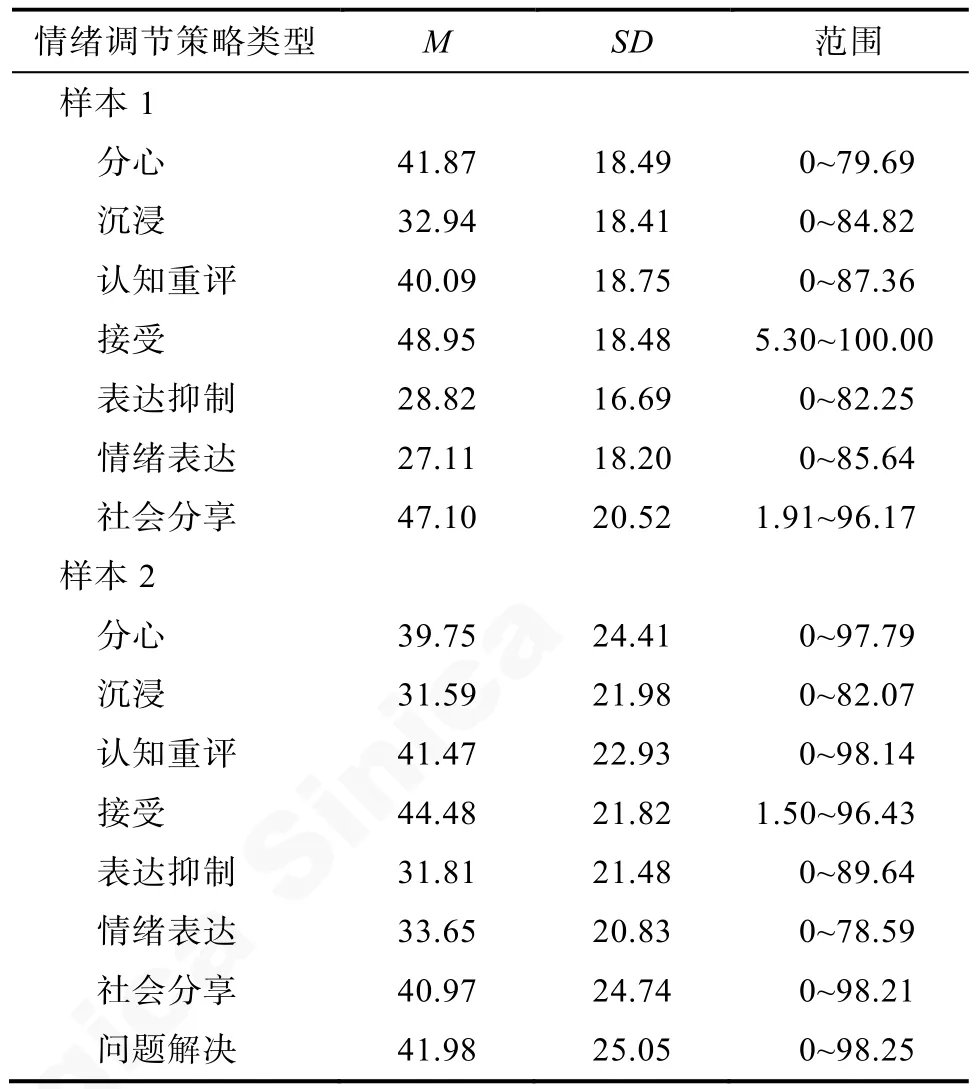

在样本1 中,根据不同被试应对日常生活负性事件的策略使用程度,潜在剖面分析结果表明五大类别的拟合指数最佳(AIC=3597.30,BIC=3751.48,Entropy=0.84,BLRT_p=0.009,网络版附录表 2S),分别为:适应组(Adaptive ER,占比9.48%),即倾向使用适应性策略,如社会分享、认知重评、接受和分心等策略,而较少使用非适应性策略,如表达抑制和沉浸策略;平均组(Average ER,占比30.81%),即各类策略使用程度比较均等;表达抑制偏好组(Supress Focus,9.01%),即更倾向使用表达抑制策略;沉浸偏好组(Rumination Focus,37.91%),即更倾向使用沉浸策略;不活跃组(Inactive ER,占比12.80%),即各类策略使用程度均比较少(见网络版附录图2S a)。进一步对样本1中的5 个情绪调节组的负性情绪水平(抑郁和焦虑)进行单因素方差分析,结果表明:样本1 中的5 个情绪调节组在抑郁(F(4,206)=5.44,p〈 0.001) (见图1a)和焦虑水平(F(4,206)=5.68,p〈 0.001) (见图1b)上均存在显著性差异。方差齐性检验结果表明抑郁情绪在不同组别的方差不等(F=3.05,p=0.018),因此采用盖姆斯-豪厄尔(Games-Howell)进行事后两两比较。结果表明,沉浸偏好组(M=11.90)比平均组(M=8.31,t=3.95,p=0.025)的抑郁情绪水平显著要高。表达抑制偏好组(M=15.84)比平均组(M=8.31,t=7.53,p=0.035)的抑郁情绪水平显著要高。表达抑制偏好组的抑郁情绪水平略高于适应组(M=8.40,t=7.44,p=0.077)和不活跃组(M=8.81,t=7.03,p=0.076),但差异未达到显著水平。方差齐性检验结果表明焦虑情绪在不同组别的方差不存在差异(F=1.82,p=0.126),因此采用最小显著差数法(LSD)进行事后两两比较。多重比较结果表明:沉浸偏好组(M=9.49)要显著高于平均组(M=6.80,t=2.69,p=0.027),与适应组的差异边缘性显著(M=5.95,t=3.54,p=0.051)。表达抑制偏好组(M=14.53)的焦虑情绪水平要高于适应组(t=8.58,p〈 0.001)、平均组(t=7.73,p〈 0.001)和不活跃组(M=6.63,t=7.89,p〈 0.001)。其它组别的抑郁和焦虑情绪无显著差异。

图1 不同情绪调节策略组别的抑郁和焦虑情绪比较

在样本2 中,根据不同被试在疫情期间的策略使用程度,潜在剖面分析结果表明六大类别的拟合指数最佳(AIC=1595.19,BIC=1754.71,Entropy=0.95,BLRT_p=0.001,网络版附录表2S),分别为:适应组(Adaptive ER,占比9.91%),即倾向使用适应性策略,如社会分享、认知重评、接受和问题解决等策略,而较少使用非适应性策略,如表达抑制和沉浸策略;接受偏好组(Accept Focus,5.94%),即更倾向使用接受策略;沉浸偏好组(Rumination Focus,19.80%),即更倾向使用沉浸策略;分心偏好组(Distract Focus,占比37.62%),即更倾向使用分心策略;活跃组(Active ER,占比12.87%),即各类策略使用程度均比较多;不活跃组(Inactive ER,占比13.86%),即各类策略使用程度均比较少(见网络版附录图2S b)。进一步单因素方差分析结果表明:6 个情绪调节组在抑郁(F(5,95)=2.74,p=0.024) (见图1c)和焦虑水平(F(5,95)=2.98,p=0.015) (见图1d)上同样存在显著性差异。方差齐性检验结果表明抑郁(F=1.94,p=0.096)和焦虑情绪(F=0.82,p=0.537)在不同组别的方差不存在差异,因此采用最小显著差数法(LSD)进行事后两两比较。进一步多重比较结果表明,沉浸偏好组(M=11.58)比分心偏好组(M=4.53,t=7.05,p=0.001)、适应组(M=4.80,t=6.78,p=0.019)和不活跃组(M=4.50,t=7.08,p=0.007)的抑郁情绪水平显著要高。在焦虑情绪水平的多重比较中,沉浸偏好组(M=48.58)要显著高于分心偏好组(M=42.25,t=6.33,p=0.030)、活跃组(M=38.45,t=10.12,p=0.010)、不活跃组(M=39.79,t=8.79,p=0.016)和适应组(M=35.10,t=13.48,p=0.001)。其它组别的抑郁和焦虑情绪无显著差异。

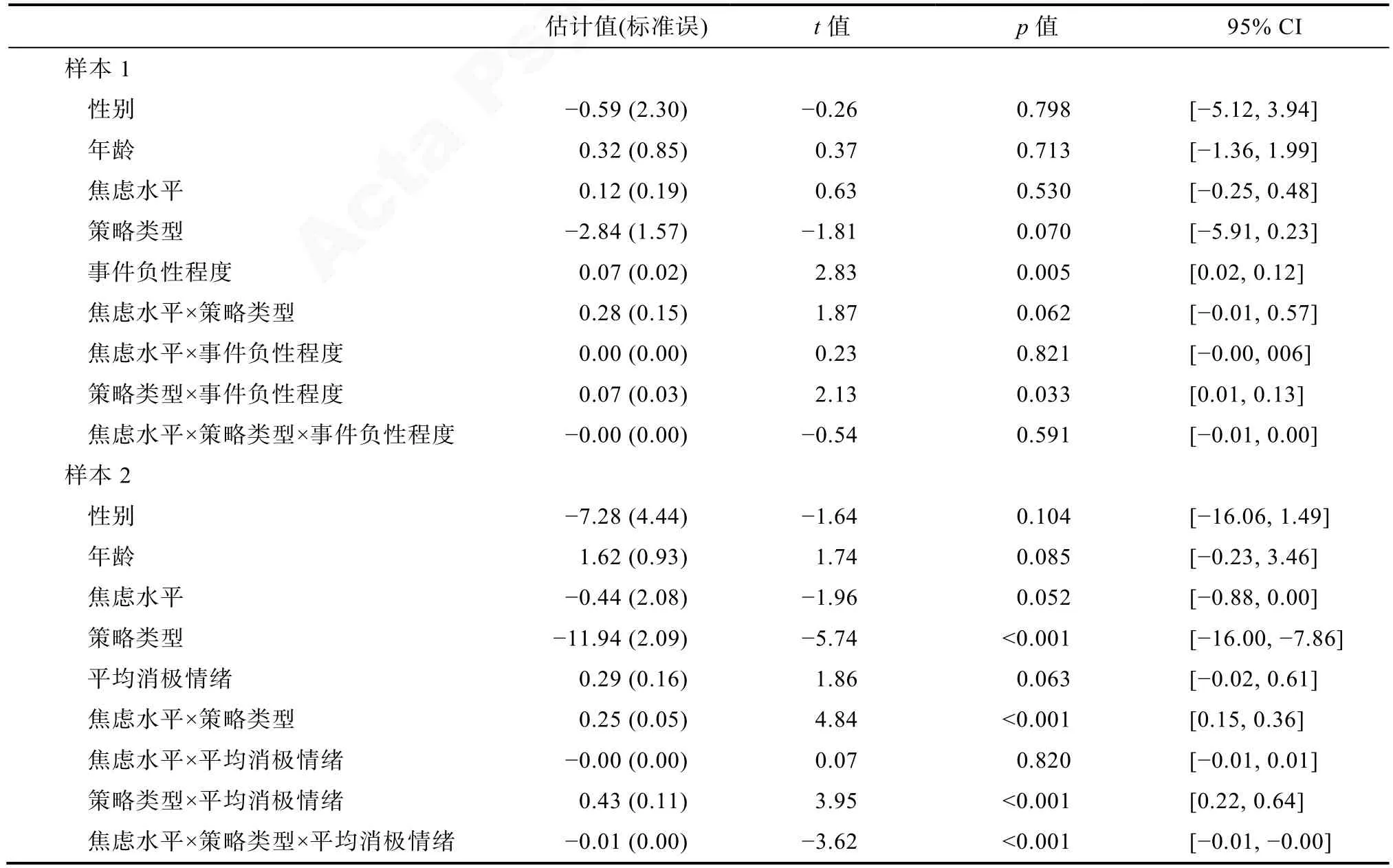

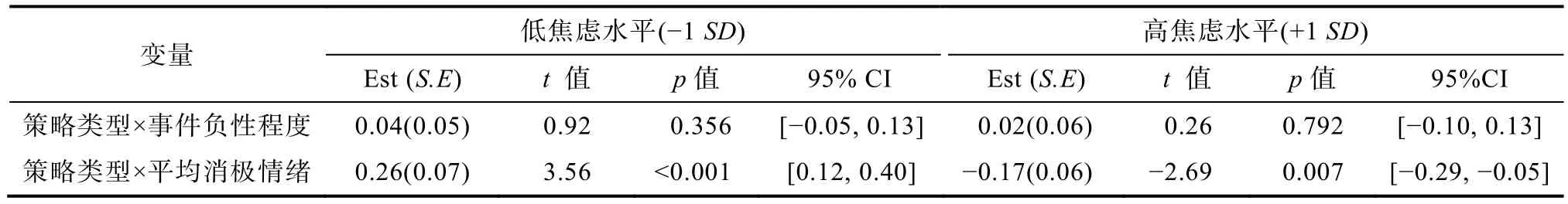

3.3 情绪调节灵活性与抑郁情绪关系的多水平回归模型结果

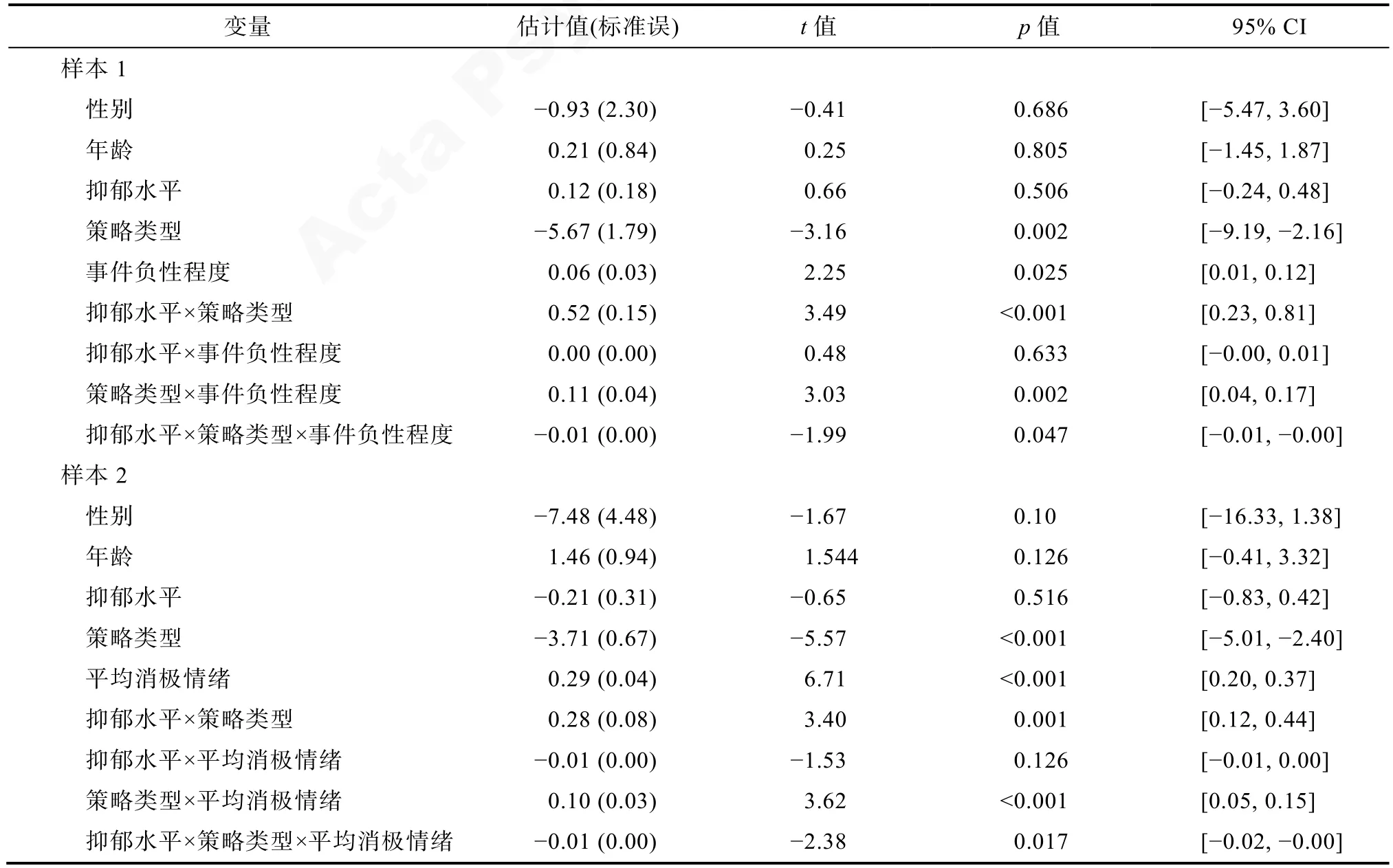

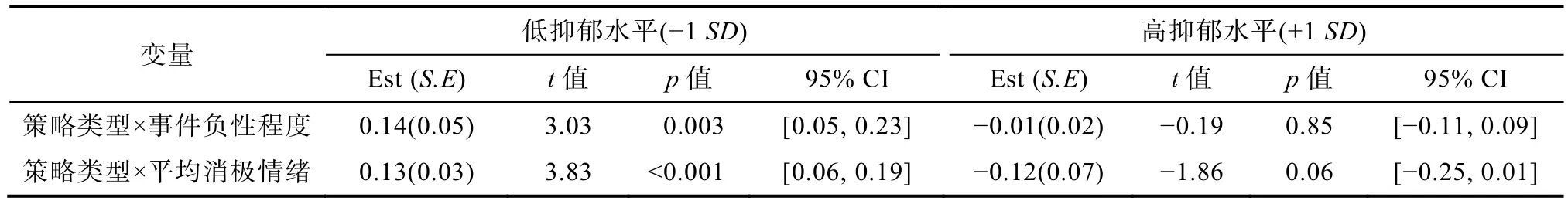

预分析结果表明:模型中所有变量的组内相关系数(intra-class correlation coefficient,ICC)值均大于0.059,因而适合进行多水平模型分析(见网络版附录3.1)。表4 呈现了抑郁情绪水平与情绪调节灵活性(基于策略使用-情境匹配程度)关系的主要结果。如表4 所示,样本1 中,个体水平的抑郁程度与日常情绪调节策略使用程度没有显著关系,事件负性程度与策略使用程度显著相关。策略类型和事件负性程度的交互项系数显著(B=0.11,p=0.002,f2=0.04),表明个体随情境负性程度降低更多使用认知重评策略,更少使用分心,随情境负性程度提高呈现相反的策略使用倾向(高策略-情境匹配程度)。最重要的是,抑郁水平、策略类型和事件负性程度的交互项系数显著(B=-0.01,p=0.047,f2=0.03),表明个体抑郁情绪水平与策略-情境匹配程度(情绪调节灵活性)有关。为了进一步探讨抑郁情绪水平和策略-情境共变程度之间的关系,我们基于R 语言“interactions”包(Long,2019)进行简单斜率分析,检验策略-情境匹配程度在抑郁情绪水平为平均值的±1 SD 时是否差异显著。如表5 所示,当抑郁水平为-1SD时,策略类型和事件负性程度交互作用显著(B=0.14,p=0.003,f2=0.09,见图2a),表明抑郁水平低的个体随生活事件负性程度提高使用更多分心策略,而随负性程度降低则使用更多认知重评策略(即高情绪调节灵活性)。然而,在抑郁水平为+1SD时,策略类型和事件负性程度交互作用不显著(B=-0.01,p=0.846,见图2b),表明抑郁水平高的个体在所有负性生活事件中均使用更多分心策略(即低情绪调节灵活性)。

表4 抑郁水平、策略类型和事件负性程度预测策略使用的多水平模型固定效应估计值

表5 抑郁水平对策略类型-情境负性程度斜率的简单斜率分析

与样本1 不同的是,样本2 中我们用疫情期间经验取样每个时间点的平均消极情绪评估不同情境的负性程度。该分析完全重复验证了样本1 的核心结果:1)策略类型和平均消极情绪的交互项系数显著(B=0.10,p〈 0.001,f2=0.04),表明策略使用-情境负性程度匹配现象在群体中普遍存在;2)抑郁水平、策略类型和平均消极情绪的交互项系数显著(B=-0.01,p=0.017,f2=0.03),表明个体抑郁情绪水平与策略使用-情境负性程度匹配(情绪调节灵活性)有关(表4)。进一步的简单斜率结果表明:在抑郁水平为-1SD时,策略类型和抑郁水平交互作用显著(B=0.13,p〈 0.001,f2=0.09,表5 和图2c),表明抑郁水平低的个体随消极情绪提高使更多用分心策略,而随消极情绪降低则使用更多认知重评策略(即高情绪调节灵活性)。然而,在抑郁水平为+1SD时,策略类型和事件负性程度交互作用边缘显著(B=-0.12,p=0.064,表5 和图2d),抑郁水平高的个体的策略与情境共变呈相反趋势,即随消极情绪情境提高使用更多认知重评策略,而随消极情绪降低使用更多分心策略(即低情绪调节灵活性)。

图2 抑郁水平对策略类型-情境负性程度斜率的简单斜率分析

3.4 情绪调节灵活性与焦虑情绪关系的多水平回归模型结果

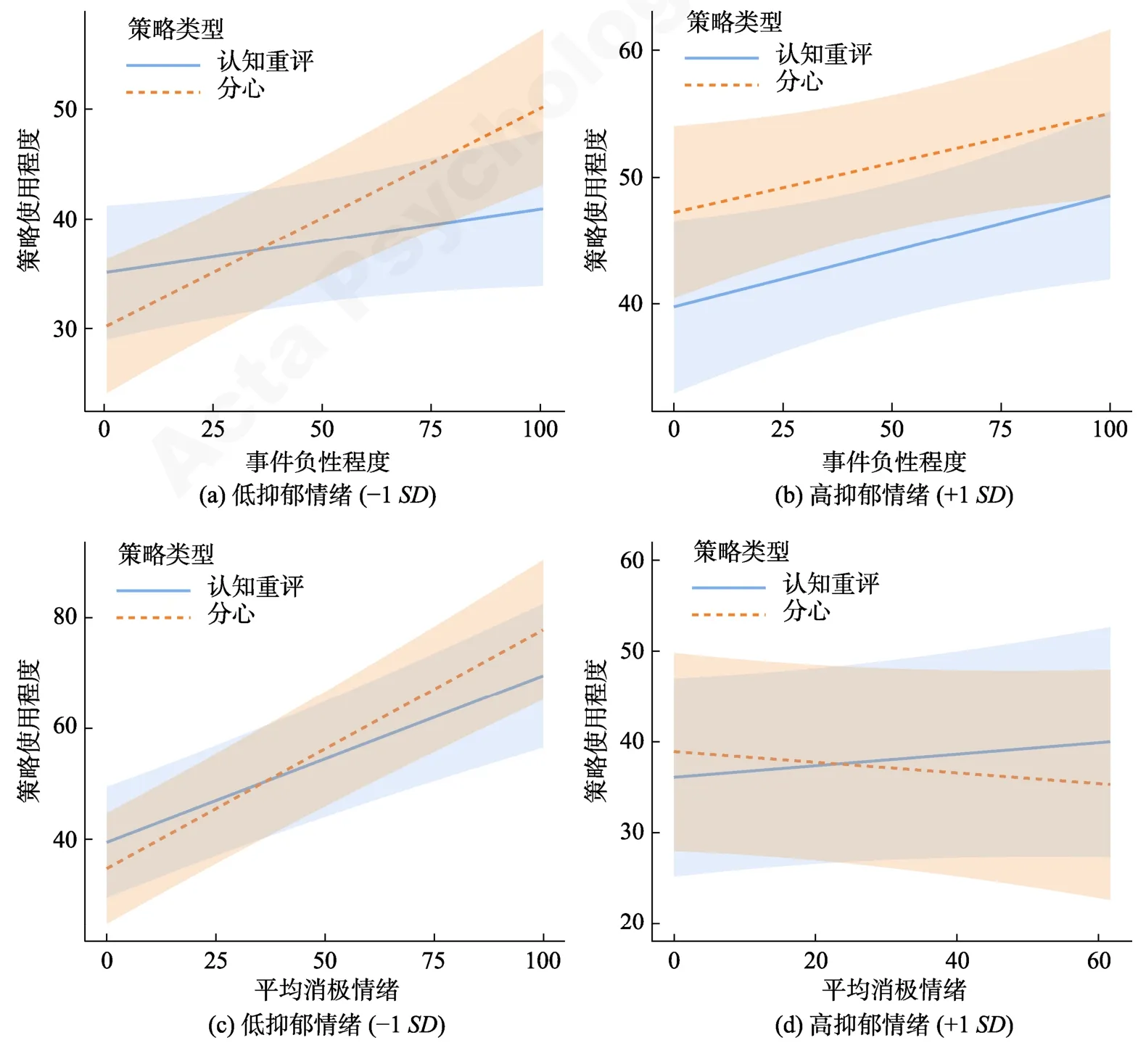

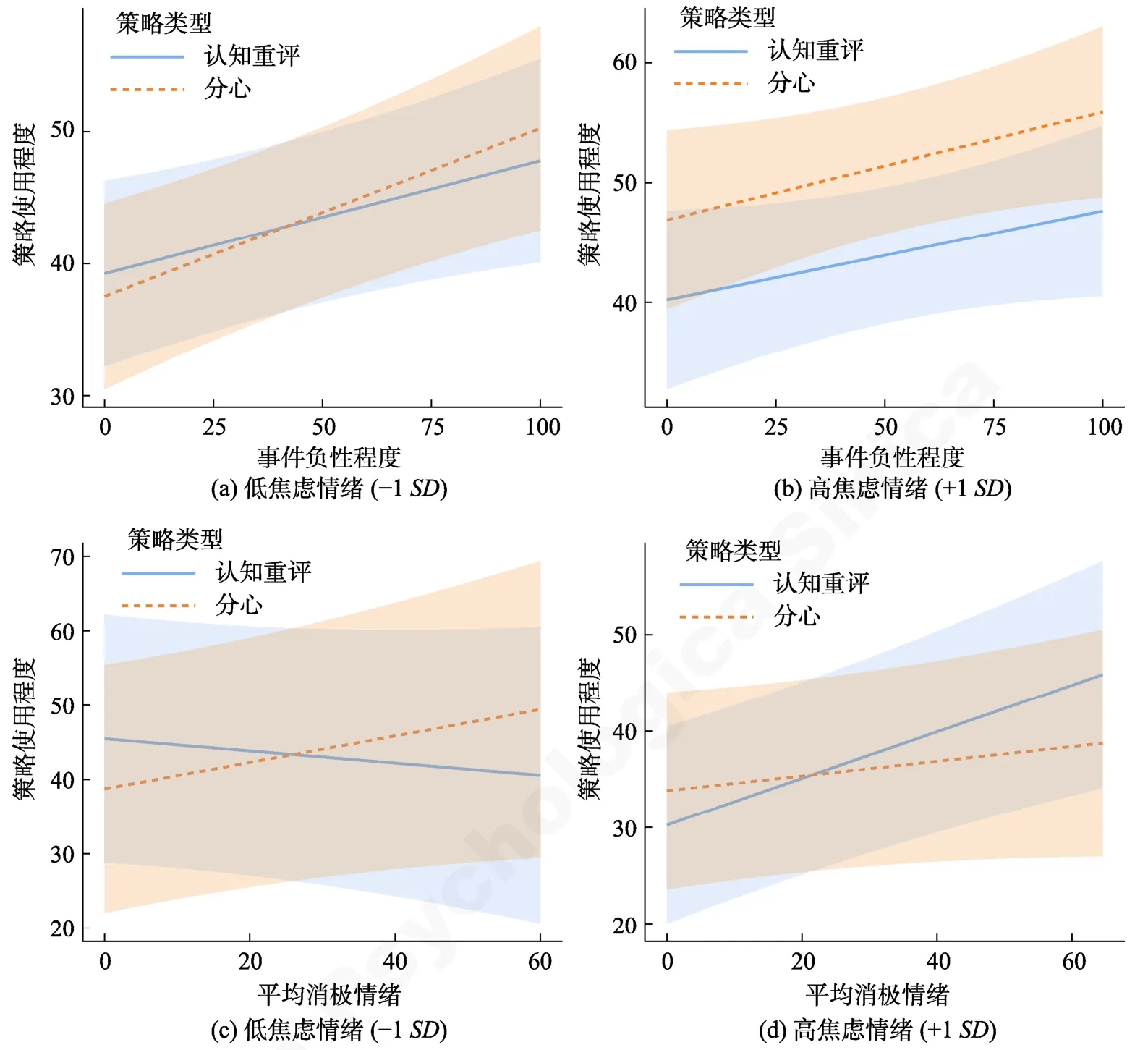

表6 呈现了焦虑情绪水平与情绪调节灵活性(基于策略使用-情境匹配程度)关系的主要结果。样本1 的结果表明个体水平的焦虑情绪与日常情绪调节策略使用程度没有显著关系,事件负性程度与策略使用程度显著相关。策略类型和事件负性程度的交互项系数显著(B=0.07,p=0.033,f2=0.03),表明了策略使用-情境负性程度匹配的现象。然而焦虑情绪水平、策略类型和事件负性程度的交互项系数不显著(B=-0.00,p=0.591),表明个体焦虑情绪水平与策略-情境匹配程度(情绪调节灵活性)没有显著关系。如图3a 和图3b 所示,在高低焦虑群体中,策略类型-情境负性程度的关系呈现相同的趋势。在样本2 中,我们用疫情期间经验取样每个时间点的消极情绪平均值测量情境的负性程度,并用斯皮尔伯格状态焦虑量表测量了个体的焦虑情绪水平。其结果部分重复验证了样本1 的结果:1)策略类型和平均消极情绪的交互项系数显著(B=0.43,p〈 0.001,f2=0.05),表明策略使用-情境负性程度匹配现象普遍存在;2)焦虑情绪水平、策略类型和平均消极情绪的交互项系数显著(B=-0.01,p〈0.001,f2=0.05),表明个体焦虑情绪水平与策略使用-情境负性程度匹配程度(情绪调节灵活性)有关。进一步的简单斜率结果表明:在焦虑情绪水平为-1SD时,策略类型和平均消极情绪交互作用显著(B=0.26,p〈 0.001,f2=0.11,表7 和图3c),表明焦虑水平低的个体随消极情绪提高使用更多分心策略,而随消极情绪降低,使用更多认知重评策略(即高情绪调节灵活性)。当焦虑情绪水平为+1SD时,策略类型和平均消极情绪作用显著(B=-0.17,p=0.007,f2=0.08,表7 和图3d),表明焦虑水平高的个体随消极情绪提高使用更多认知重评策略,而随消极情绪降低使用更多分心策略(即低情绪调节灵活性)。

图3 焦虑水平对策略类型-情境负性程度斜率的简单斜率分析

表6 焦虑水平、策略类型和情境负性程度预测策略使用的多水平模型固定效应估计值

表7 焦虑水平对策略类型-情境负性程度斜率的简单斜率分析

4 讨论

本研究首次基于高时间分辨率和生态效度的经验取样方法评估了中国大学生群体的情绪调节灵活性水平,结合策略结构和策略-情境匹配程度表明情绪调节灵活性现象普遍存在,并可以显著预测个体的负性情绪水平。单一策略使用偏好反应了僵化的情绪调节模式,即更低水平的情绪调节灵活性。与已有研究结果保持一致(Chesney & Gordon,2017;Dixon-Gordon et al.,2015;Lougheed & Hollenstein,2012),单一策略使用偏好(如沉浸偏好和表达抑制偏好)的个体在负性生活事件中和疫情期间经历了更高水平的抑郁和焦虑情绪。研究以健康大学生为被试,在两个独立的样本中重复验证了基于策略-情境匹配的情绪调节灵活性对减少负性情绪(抑郁和焦虑)的积极影响。具体而言,无论在生活事件中或疫情期间,个体随情境负性程度提高使用更多分心策略,而随情境负性程度降低,使用更多认知重评策略(即具较高的情绪调节灵活性),其后续的抑郁情绪更低。然而,如果个体的策略使用和情境负性程度匹配呈相反趋势(即具较低的情绪调节灵活性),其抑郁情绪更高。此外,我们部分重复验证了情绪调节灵活性与焦虑情绪的关系,即在新冠肺炎期间,个体随消极情绪提高使用更多分心策略,而随消极情绪降低使用更多认知重评策略(即具较高的情绪调节灵活性),其后续的焦虑情绪更低。然而基于策略使用和日常生活负性事件的匹配程度与个体的焦虑情绪没有显著关系。以上结果一定程度上支持了策略-情境匹配理论,强调了个体根据不断变化的情境特征灵活使用与情境需求匹配的策略对个体情绪健康水平具有更适应性意义(Aldao et al.,2015;Cheng et al.,2014;Sheppes,2020)。综上,本研究基于两类方法共同验证了情绪调节灵活性对减少大学生个体负性情绪的积极作用。

4.1 基于策略-情境匹配的情绪调节灵活性特点

Bonanno 和Burton (2013)提出的情绪调节灵活性成分模型对本研究核心结果具有重要的解释意义。该模型表明情绪调节灵活性依赖于情境敏感性(context sensitivity),策略有效性(repertoire)和反馈反应性(feedback)三个主要成分的相互作用(Bonanno & Burton,2013)。其中情境敏感性是指个体觉察情境改变所引发的需求或机会,并引导个体选择情境匹配的策略,并包括对有利于情境适应的调节策略的觉察(Cheng,2001,2003;Cheng & Cheung,2005)和情绪刺激线索的觉察(Gross et al.,2011;Gross & Feldman Barrett,2011)。策略有效性是指个体使用多种策略来适应由情境改变所引发的需求或机会的能力,包括个体掌握策略的数量(Orcutt et al.,2014)、策略使用随时间的变异性(Gall et al.,2000,2009)和不同策略类型间使用的变异性(Bonanno et al.,2004)。因此策略有效性为策略-情境匹配提供了策略库的重要基础。反馈反应性是指个体内在生理信号(Füstös et al.,2013)和社会信号(Eisenberger et al.,2003)的反馈对当前情绪调节效果的监控,并通过保持和切换有效策略、停止无效策略等行为改善调节效果的能力。本研究结果表明低策略-情境匹配的个体具有更低水平的情绪调节灵活性。考虑到基于策略-情境匹配的情绪调节灵活性依赖对情境负性程度的感知、策略间的灵活切换和及时的调节效果反馈。由此可见,低策略-情境匹配可能意味着个体在任意成分中存在障碍,且有可能在不同成分间之间存在不协调,从而可能导致个体无法基于情境需求灵活地切换策略,实现有效的情绪调节过程。此外,情绪调节成分模型同样给单一僵化的策略使用偏好提供了理论基础。沉浸和表达抑制策略的使用偏好表明个体有可能忽略情境的需求,仅仅使用常用或优势策略。也可能反映个体无法从一种策略的认知过程切换到另一种与情境需求相匹配的策略。个体对当前策略的调节有效程度的反馈错误也会导致个体持续性采用相同调节策略,甚至无法意识到单一的调节方式可能产生了更消极的情绪影响。然而以上潜在解释仍需要进一步的机制研究探讨不同成分如何作用于个体的策略-情境匹配和平衡的情绪调节策略剖面结构。

此外,情绪调节拓展模型(the Extended Process Model of Emotion Regulation)的评估系统对于理解基于策略-情境匹配的情绪调节灵活性具有重要启示(Gross,2015)。该模型由一个三阶段的循环系统(perception -valuation -action (PVA) processing cycle)组成,包括感知阶段(perception)、评估阶段(valuation)和行动阶段(action)。具体而言,感知阶段负责输入各种刺激。评估阶段是指根据当前的目标、背景和类似刺激的已有经验,动态评估情境刺激的价值。行动阶段包括产生与评估相适应的反应。在这个理论框架下,第一个PVA 产生了情绪,第二个PVA 对上一个PVA 进行感知和评估,并针对上一个PVA 产生行为的过程便是情绪调节的过程。PVA 循环中的三层评估系统(核心、情境和概念)一定程度决定了调节行为的输出。在不断变化的生活情境中,个体需要不断刷新评估系统,引导其做出适应性策略行为。具体而言,在高低负性情境下对认知重评和分心策略的使用涉及到个体对自身认知能力、生理反应和与情绪刺激相关等背景信息的评估(Beedie & Lane,2012;Raio et al.,2013)。因此,研究强调了情境特征的评估系统在情绪调节灵活性中的关键作用。

4.2 策略-情境匹配理论的拓展

本研究丰富了策略-情境匹配理论。早期对策略-情境匹配的研究集中在情绪聚焦性策略(emotion-focused)和问题解决聚焦性策略(problemfocused)与情境可控程度的匹配(Cheng,2001,2003)。具体而言,认知重评(情绪聚焦策略)在不可控的情境下具有较高的适应性,因为在无法采取其他行动措施的情况下,情绪是唯一可以改变的东西。然而,当遇到相对可控的情境时,解决情境中的问题(问题聚焦策略)会更有优势。因此,根据情境可控程度采用认知重评或问题解决策略体现了较高的情绪调节灵活性(Cheng,2001;Cheng et al.,2012)。后续研究从认知重评能力和认知重评策略使用与情境可控程度的匹配验证了情绪调节灵活性与心理健康呈积极的关系(Haines et al.,2016;Troy et al.,2013)。而本研究基于情绪调节过程模型,证明了发生在不同调节阶段的策略(分心和认知重评)与情境的负性程度之间的匹配同样可以表征个体的情绪调节灵活性。大量的行为研究表明基于图片刺激操作的情境负性程度影响个体对注意解离(分心)策略和认知重评策略的选择(Levy-Gigi et al.,2016;Sheppes et al.,2011,2014)。在本研究中,我们通过负性事件和新冠肺炎期间的消极情绪两种方式表征情境的负性程度,表明情境的负性程度不仅包括情绪信息的效价,还包括个体对情绪信息的主观反应(Sheppes,2020)。近期,有研究表明,情境的社交属性(如与他人亲近程度)会影响不同情绪调节策略的选择(English et al.,2017)。此外,调节目标和人格特质也是影响个体情绪调节过程的重要因素(Eldesouky & English,2019a,2019b;Millgram et al.,2019)。因此,未来研究应该拓展基于策略与不同情境特质以及其他因素(如调节目标和人格特质)的匹配探讨情绪调节灵活性行为对心身健康的重要作用。

4.3 情绪调节灵活性与抑郁和焦虑情绪的关系

基于情绪调节灵活性与抑郁和焦虑情绪之间的关系,研究结果表明情绪调节灵活性是具有一定适应性的。缺少情绪调节灵活性(如单一策略使用偏好和策略-情境不匹配)导致大学生经历更高水平的抑郁和焦虑情绪,其潜在原因可能体现在以下几个方面:1)注意力偏好导致的情境特征评估偏差:如抑郁症患者对负性刺激的注意加工偏向和解离困难(Beck & Bredemeier,2016;Disner et al.,2011),而焦虑障碍患者则是对威胁刺激的过度警觉(Campbell-Sills et al.,2007)。而对情境特征的评估误差和局限性将很大程度影响由情境需求导向的策略选择,从而形成单一的策略使用倾向(如抑郁个体倾向使用沉浸策略,而焦虑个体倾向使用担心策略);2)策略使用习惯单一化:单一策略的使用倾向和优势加工将不易于个体基于不同情境需求提取不同的策略进行情绪调节;3)认知控制资源的缺陷有可能是焦虑症和抑郁症患者存在负性情绪调节灵活性缺陷的重要因素之一。由此可见,情绪调节不灵活性很有可能是抑郁和焦虑情绪的情绪调节障碍的原因之一。这一研究结果对于情绪障碍疾病的治疗和干预具有一定的临床意义。以往的临床干预聚焦在提高个体认知重评和分心等策略的能力。而本研究结果表明干预不仅应该关注提高策略使用的能力,而且应该训练个体在不同情境中使用与情境匹配的策略的能力(Mennin,2004,2006)。具体而言,基于策略-情境负性程度匹配的情绪调节灵活性干预目标旨在提高个体对情境负性程度的敏感性,同时帮助个体理解认知重评和分心在不同类型情境中使用效果差异,从而学会根据情境需求灵活部署调节策略。此外,提高个体情绪调节策略库的广度为其在不同情境中灵活的策略切换提供了基础,避免单一僵化的策略使用偏好。

4.4 研究局限与未来展望

尽管本研究具有一定的理论价值和实践意义,仍存在一些局限。第一,本研究的结论是基于健康的大学生群体,因此研究结论的普适性具有一定的局限。考虑到情绪调节僵化可能是临床精神疾病的情绪调节障碍的主要表现之一,未来研究可以在临床样本(如抑郁症、焦虑障碍等)进行重复验证,以探明情绪调节灵活性在精神疾病中的情绪加工过程中的重要作用,并作为潜在有效的跨临床诊断方法之一。此外,未来研究需要关注其他年龄段(如儿童、青少年和老年)的群体在情绪调节灵活性表现的差异,以解释情绪调节灵活性的发展规律。第二,本研究仅基于认知重评和分心策略在不同负性程度情境下使用的成本和效益,然而现实生活的情境是丰富和复杂的,其特征属性也是多样的。因此探讨这两类策略与其他情境特征之间的匹配(如、情境的可控程度、社交属性等)有助于更全面的了解适合特定策略使用的情境以及策略-情境匹配理论在实际生活中对调节效果的作用(Eldesouky & English,2019a,2019b)。第三,本研究没有探讨情绪调节灵活性的心理机制。早期的情绪调节灵活性成分理论强调了不同成分之间的相互作用,但缺乏整合的研究视角(Bonanno & Burton,2013)。近期研究强调基于情绪调节的决策行为,例如确认是否需要情绪调节,如何从已有的情绪调节策略中挑选最佳策略、停止无效策略和切换到有效策略等,可以深入探讨情绪调节灵活性的认知过程(Sheppes,2020)。此外更有研究者提出从认知控制的角度探讨不同阶段情绪调节灵活性的心理机制。具体而言,当个体意识到无需调节的时候,需要使用认知控制中的抑制能力。在选择阶段,个体需要在不同策略之间进行有效切换,因此会涉及认知控制中的切换和刷新能力。当个体意识到调节策略是有效的,则需要抑制其他策略,从而维持有效策略的使用(Pruessner et al.,2020)。由此可见,认知控制对于理解动态变化的情绪调节灵活性认知过程是至关重要的(Dreisbach & Fröber,2019;Goschke & Bolte,2014)。此外,为了更进一步提高该方法收集数据的可靠有效性,未来研究可通过设置注意陷阱题和随机打乱问卷测试内容的顺序,以确保被试认真完成每次测验,从而提高数据质量。

5 结论

本研究首次基于日常生活中的策略使用剖面结构和策略-情境匹配证明了情绪调节灵活性可以显著预测大学生群体的抑郁和焦虑情绪。具体表现为:(1)具有单一策略使用偏好(如沉浸偏好和表达抑制偏好,即低情绪调节灵活性)的大学生群体相对其他策略剖面结构(如平均组、不活跃组等)在负性生活事件中和疫情期间经历了更高水平的抑郁和焦虑情绪。(2)基于策略使用(认知重评和分心)与情境负性程度(负性生活事件和COVID-19)的共变关系,可以有效测量大学生群体日常生活中的情绪调节灵活性水平,并发现情绪调节灵活性的普遍存在。(3)高情绪调节灵活性水平的大学生群体(随情境负性程度提高使用更多分心策略,而随情境负性程度降低使用更多认知重评策略),经历了更低水平的抑郁和焦虑情绪,表明情绪调节灵活性对大学生的情绪健康水平具有积极作用。本文研究发现一方面支持了策略库广度和策略-情境匹配作为情绪调节灵活性研究领域的重要理论基础,提供了有效的测量个体情绪调节灵活性的手段;另一方面,加深了对临床精神疾病患者和重大集体创伤事件(如疫情、地震等)背景下民众的情绪调节障碍的理解。