文化记忆下合肥三国文化景观装置研究

——基于逍遥津设计实践

钱安明,李青云,吴 蓉

(安徽农业大学 林学与园林学院,合肥 230036)

0 引言

中华优秀传统文化是中国文化软实力的独特优势[1],中国式现代化是实现人与自然和谐共生的发展新路[2]。作为城市文化环境的基础要素之一,城市景观装置作为市民身份认同、文化自信的实体媒介,建构了独特的记忆空间,承载了城市历史、彰显了城市形象、提高了城市品味。[3]

合肥作为三国历史文化发展的重点城市,拥有丰富的文化记忆资源,《三国演义》里“张辽威震逍遥津”的故事就发生在这里。在合肥老城区的街头巷尾,随处可见历史的痕迹。从古老的城墙遗址、护城河、历史文化街区、古建筑,再到博物馆里展览的文物珍藏,都见证了这座城市的历史变迁。本文以逍遥津为例,研究公园内的文化景观装置,探究其蕴含的历史意义与文化价值。

1 融合文化记忆的景观装置设计研究

1.1 文化记忆研究的概念演进

在历史文化传承的社会情境中,记忆载体的存在方式,其一是通过语言、文字和符号;其二存在于物质文化载体之中,如博物馆、纪念碑、文化遗址等;其三是举办各类文化活动唤起大众回忆,主要包括歌曲舞蹈、公共节日和纪念仪式等。人们基于当下,回顾过去,展望未来。[4]文化是共享资源,具有公共价值。戴维·哈维认为,不同于大规模生产和消费的商品,“文化的独创性存在于人类较高层次的活动和意义之中[5]。”尤其在历史遗产、集体记忆和情感社区里“存在着某种不可交易的特殊的东西”,文化产品不能完全商业化。

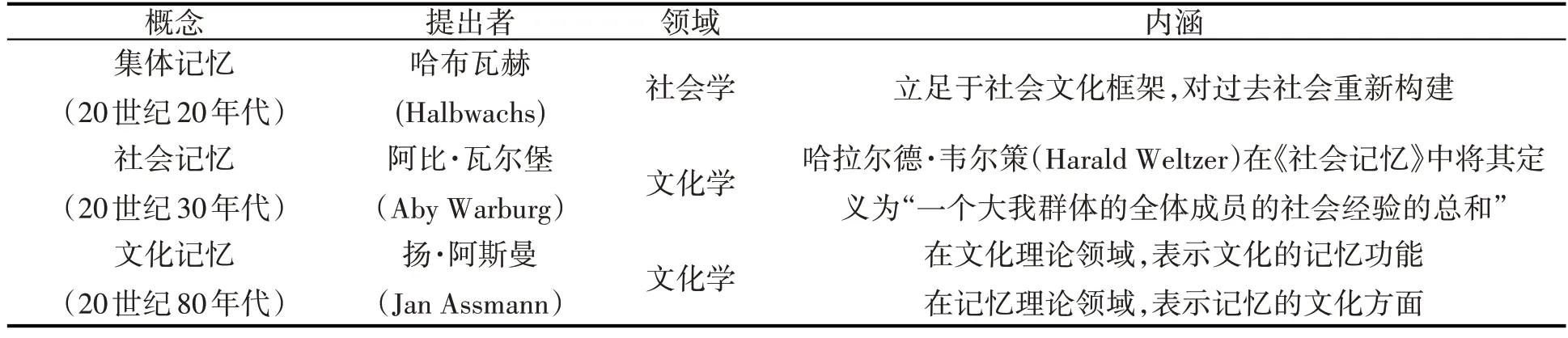

记忆理论源自心理学学科。[6]起初,“记忆”被精神分析学运用于人类生理领域研究,直至涂尔干出“集体欢腾”概念,用“社会决定论”构建道德个体主义理论[5],将记忆的概念从个体生物学转向社会学研究领域。之后,涂尔干的学生哈布瓦赫(Halbwachs)[7]在20世纪20年代,提出“集体记忆”概念,并阐述了个人记忆与集体记忆之间的关系。同时,德国艺术家阿比·瓦尔堡(Aby Warburg)以及法国学者皮埃尔·诺拉(Pierre Nora)分别提出了“社会记忆理论”和“记忆场理论”(表1),探索者的努力推动了记忆研究的发展。

表1 文化记忆理论的概念演进

20 世纪80 年代,德国历史学家扬·阿斯曼(Jan Assmann)和阿莱达·阿斯曼(Aleida Assmann)夫妇正式提出文化记忆理论。扬·阿斯曼在《集体记忆与文化认同》[8]专著中对文化记忆的概念进行了界定:在社会中,用于传达集体形象的文本、图像、建筑、博物馆等。在《文化记忆:早期高级文化中的文字、回忆和政治身份》一书中,扬·阿斯曼再次对文化记忆的研究范围进行扩展,以发生在过去的事件和神话传说为内容,通过文字、图像、装置、舞蹈等媒介,以被创建的、高度成型的庆典、仪式性的节日或社会交往为形式进行传播的总和。

记忆是一种社会文化现象。文化记忆以特殊的物质文化符号为载体,作为一种“集体知识”,文化记忆被认为是文化的“固定附着物”和“媒介”,能创造出集体性和特殊性意识,有利于自我形象的身份认同和社会群体的身份构建。“当文化记忆的传播开始以复制其刻写为主……创新变得制度化”[9]。文化与记忆是两个不同方面内容的相互界定,在文化理论领域,是指文化的记忆功能;而在记忆理论领域则表示记忆的文化方面。

1.2 景观装置的文化地理价值

景观装置是文化记忆的物质表征媒介。“复杂的、世界性的感官机制”汇聚在同一个城市环境中,在发散性的“物质-话语”的“内在互动”语境中被塑造出来。唤醒居民关于所在城市的文化记忆,有助于构建文化认同感,加强城市凝聚力。[10]环境的文化地理特点已被科学研究证明对认知能力和心理健康有深远影响。[11]自然科学家研究发现,居住在绿色空间附近非常有益身心健康,而某些精神疾病的风险增加则与复杂性环境有关。但在大城市环境中,密集的社会经济网络又提供了预防抑郁症的缓冲环境。人们更擅长在成长环境具有相似拓扑结构的情况下进行空间导航,例如,在城市之外或街道网络熵较高的城市(例如布拉格)中长大的人,寻路能力表现更好。

景观装置的历史感和丰富的文化积淀,不仅来源于城市特有的文化记忆,也包含在由建筑、雕塑、水景等景观装置构成的生态小环境里,同时还融汇了城市的特征、历史、发展、文化传统、价值标准等。现代城市的空间规划对传统文化的传承构成了严重威胁。南京大学周宪教授在《从空间乌托邦走向空间协商》一文中写道,大规模的拆迁与中国式的空间迷狂,“使得一个城市古老的记忆在不到一代人的时间内灰飞烟灭,物质性的城市历史被令人惋惜地留在了二维图片之中”[12]。

1.3 景观装置的精神凝聚功能

景观装置是文化价值的历史信息库,也是文化记忆的物质基础。基于保存欧洲集体文化记忆的迫切需要,加上对重要遗产丧失的恐惧,西方学者同样关注青年人在遗产保护和未来安置方面可能发挥的积极作用。[13]通过开展社区活动,让公众了解景观的多样性,理解文化保护的必要性。景观装置也是地域文化、红色文化的物质化呈现,通过景观标识展示当地特有的传统文化,设立古代先贤与当代英雄的雕像对于观看者有着强大的精神激励作用,因而具有重要的社会教育意义。[14]

黑川纪章强调,城市革命的发展路径就是“从公有到共有”。[15]创意城市着力保留给后世的文化遗产和历史遗产,“著名城市经常作为拥有新功能的文化财产而再生”,单体建筑与街道本身都可以作为城市景观的重要组成部分。放置于街角和公园的公共艺术装置,同样可以激发市民工作与生活热情。文化景观装置的功能性设计可以构建起一个小小的场域,分担图书馆、博物馆和非物质文化基地的部分文化传承功能。

城市的凝聚力不仅仅来自于宣传引导,更来自于公共空间悠闲环境的耳濡目染。林语堂先生认为,“文化是空闲的产物,文化的艺术就是悠闲的艺术”。[16]基于中国人的悠闲哲学,过于劳碌的人绝不是智慧的人才。当代场景理论专家也注意到,“与景观融合的艺术将人类的存在感、安全感和体育活动引入城市的空间”[17]。优良的景观能够展现城市的良好风貌,对于人们的社会情感、时代精神和集体荣誉感有着潜移默化的影响。如图1 所示,逍遥津公园的“大象希声”儿童滑梯,一直是合肥人难忘的童年回忆。罍街通过异地复制逍遥津滑滑梯,有助于商业空间的文化品质提升和社会力量凝聚。

图1 “大象希声”儿童滑梯(图片来源:作者自摄)

景观装置通过匠心设计予人以精神熏陶;又以多样的材料、结构和色彩的结合,予人以视觉美感享受。在城市街角、口袋公园等小空间环境中徜徉,也能让人们在繁忙、紧张的工作和学习之余得到心理调节和情绪放松。

英国社会科学院莱顿院士将“一种进化适应度景观的模式”解释为“能动者策略对其他行动者所处社会环境加以改变的方式”。[18]景观装置的建设目的就是要发挥社会教育、精神激励和调节身心的功能。逍遥津里的逍遥榭(图2a)在浓密树林的掩映下,更显清静雅致。夏日沐浴凉风,静坐闲谈赏景,别有一番风味。从环城路上远观逍遥津夜景,依然可以获得心灵的慰藉(图2b)。基于此,设计师在对城市景观装置进行文化构建时,需要从多个角度进行分析,打造人文内涵深厚、整体和谐的城市景观文化环境。

图2 逍遥津公园的昼夜景观(图片来源:作者自摄)

2 逍遥津三国文化景观装置的实践探索

2.1 逍遥津公园的三国文化记忆

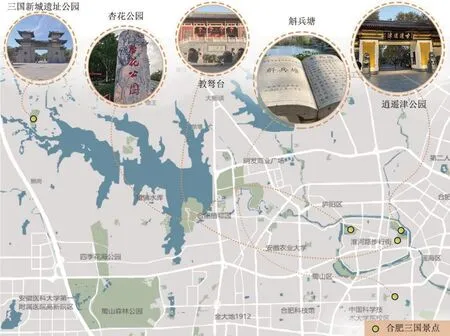

三国文化在日韩、欧美等国始终是汉学界的热门研究领域,有学者甚至每年都在中国发布日本“三国文化”研究论著目录[19],“三国热”是值得我辈学人持续钻研的大课题。合肥是一个有着两千多年历史的文化古都,以“三国故地、包公故里”之称享誉国内外。市内三国文化历史资源具体包括:逍遥津公园、三国新城遗址公园、杏花公园、教弩台、斛兵塘等,但空间分布较为分散(图3)。近年来,在合肥市人民政府的领导下,积极开展三国文化旅游活动,取得了显著的经济效益和社会效益[20]。

图3 合肥市三国文化景点分布图(图片来源:作者自绘)

逍遥津公园位于合肥市庐阳区,占地面积31公顷。古为洲水渡口,有津桥可渡,因三国古战场“逍遥津”而得名,1949年正式开辟为公园,是合肥十景之一(图4)。“逍遥津”公园里的张辽塑像彰显着合肥人的文化自信与豪迈气概。逍遥津之战中,张辽两次出击都采用了难度极大的“斩将搴旗”战术[21],事先侦查得知敌军主帅位置,然后出动精锐突然袭击,出其不意,以少胜多。

图4 逍遥津公园历史沿革

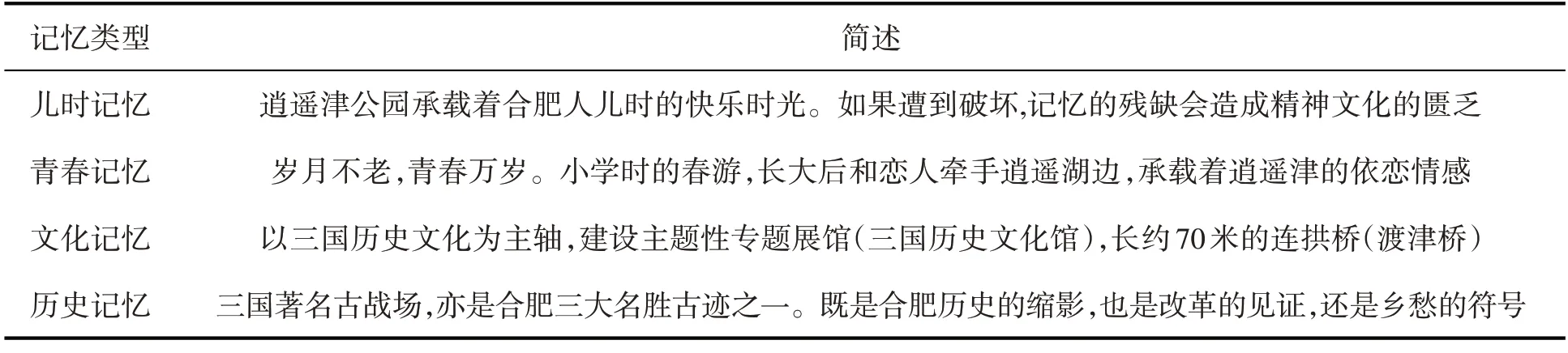

尽管岁月流转,“张辽威震逍遥津”的故事却一直流传至今。在这个瞬息万变的新时代,保持对历史的敬畏和热爱显得尤为重要。历史不仅是知识的宝库,更是智慧的源泉。只有了解历史,才能更好地面对现在和未来。现如今,历史的硝烟散去,逍遥津园区恬静幽寂、地理位置优越、文化内涵深厚(详见表2、表3),是一块城市中心区域综合性开放绿地。

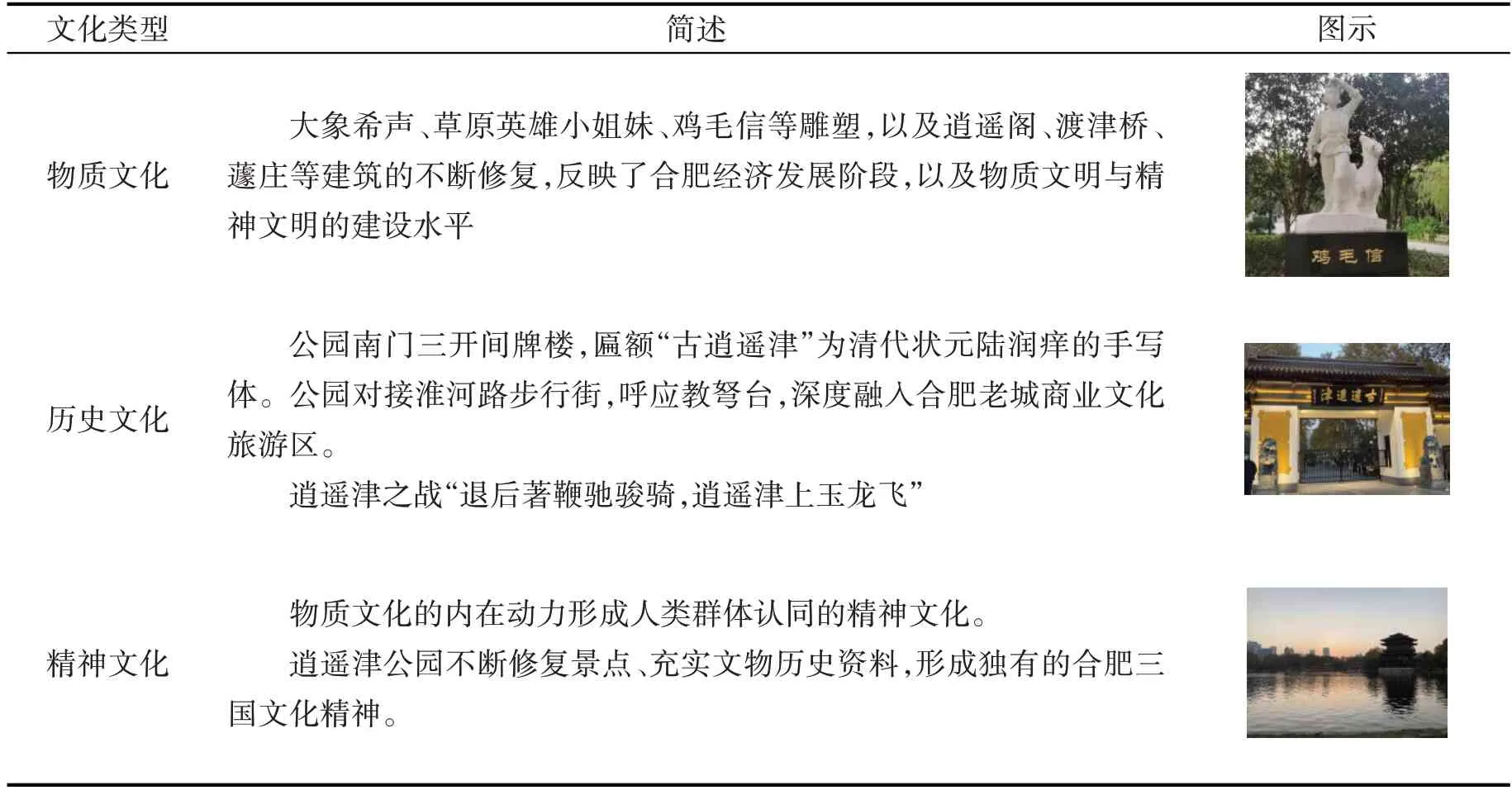

表2 逍遥津公园承载记忆类别

表3 逍遥津公园彰显文化类型

2.2 逍遥津公园的景观装置研究

城市文化符号体现了区域文化与环境的共生关系,文化景观装置在建设的过程中需要考虑与城市风貌的和谐统一。传统文化的继承并非毫无章法的“嫁接”,要在“不改变原状”的原则上,保存其肌理、韵味和历史风貌[22]。

逍遥津公园的景观装置众多,限于文字篇幅,以表格分类展现。大致上可分为:装饰类、休憩类、服务类、照明类与标识类等类型。逍遥津最有历史价值的景点便是保留了张辽衣冠冢、张辽墓、飞骑桥和“古逍遥津”牌匾等若干遗迹。不仅如此,公园重修之际对于大象滑梯、张辽像、草原英雄小姐妹、鸡毛信等雕塑也做到了原样复刻,再现历史面貌(表4)。

表4 逍遥津公园的景观装置分类

逍遥津的建筑体系别具匠心。从1949 年建园至今,逍遥阁、渡津桥等多个仿古建筑经历了多次改造。逍遥阁(表5)高约22 米,采用多层重檐的布局结构,明三层暗五层,一层立式牌匾为“逍遥阁”字样,顶层挑檐下为黑底金字“吴魏遗踪”。从逍遥湖对岸望去,长约70 米,宽5 米的渡津桥,与西侧的逍遥阁组合成一道独特的风景。精致的建筑造型增加了历史文化元素,赋予逍遥津公园古色古香的历史韵味。

表5 逍遥津公园的经典装置图示

笔者团队通过实地调研与分析,获得准确的数据和详细的背景,精心绘制了门楼与逍遥阁的立面图、结构分析图,可以为景观装置的延展设计提供精确的图形图像支持。同时,将景观建筑、城市地理、历史文化等多方面的调研结果整合起来,形成与合肥三国文化的深度融合,打造具有独特魅力的公园景观装置。

2.3 合肥市区其他三国文化景观

2.3.1 三国遗址公园

庐阳区三十岗乡陈龙村的三国遗址公园,占地面积530 亩,距今1 800 多年的历史,堪称合肥最古老、最完整的历史遗存。园区南北长约400 米,东西长200 米左右,东近合淮公路约7 千米,南临肥水古道,西邻鸡鸣山。园区围绕原城池护城河完善景观空间,分为三国遗址保护区、旅游服务区、三国文化区、行政生活区四个部分[23],保护性展示了千年战场的古迹。三国遗址公园也是安徽省乃至全国保存较好、极具史学价值和军事研究价值的三国文化遗产基地(图5)。

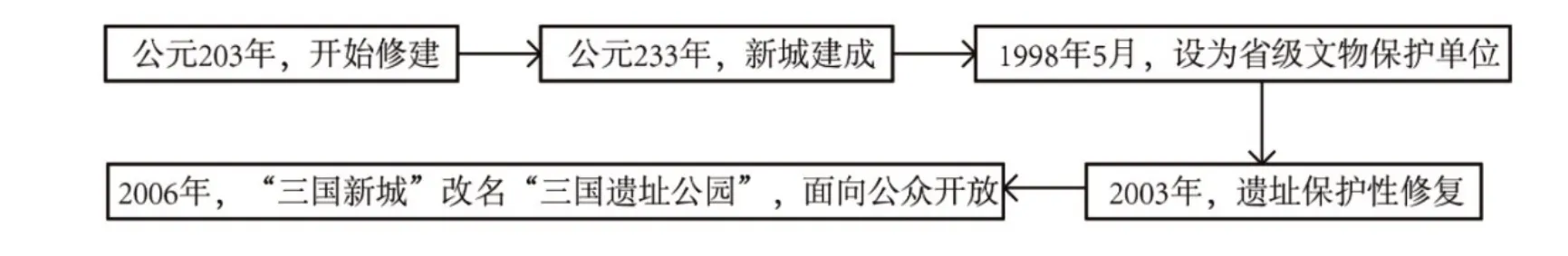

图5 三国遗址公园发展概况

根据安徽省文物考古研究所2008 年的合肥市三国新城遗址发掘报告[24],结合历史文献资料互证,推断合肥新城的始建时间为公元230年,建成时间是公元233年。《三国志·吴书二》记载:“黄龙二年(公元230年)春正月,魏作合肥新城”[25]1250。《三国志·魏书·满宠传》记载,青龙元年(公元233 年)扬州都督满宠上疏魏明帝:“合肥城南临江湖,北远寿春……宜移城内之兵,其西三十里,有奇险可依,更立城以固守”[25]766-768。此后,三国合肥新城在长年战争中谱写了多场以少胜多的著名战役,完成了它军事城堡的历史使命。

元朝余阙撰写《合肥修城记》,记录了合肥城墙的修建情况,描绘了宋元合肥地区的民风民俗[26]。2003年以来,合肥市启动了三国遗址公园的保护性修复,重现了千年前三国“合肥新城”的军事风貌。现有三国文化陈列馆、满宠草堂、金虎台、聚贤堂、征东门、东侧门遗址、西侧门遗址、练兵指挥台、兵器铸造窑址、饮马池、时光隧道等景点(表6)。

表6 合肥三国遗址公园的景点图示

2.3.2 教弩台

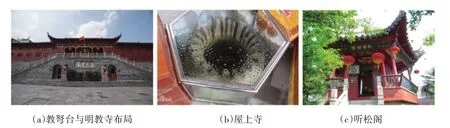

又称点将台、曹公教弩台,因三国时期曹操在此教练强弩兵将而得名。1981年,定为省重点文物保护单位,被誉为庐阳八景之一。其位于安徽省合肥市淮河路东段,与逍遥津隔寿春路相望。教弩台台高4.3 米,面积达3 800 平方米,台上有屋上井、听松阁两处古迹(图6b、图6c)。古教弩台上耸立着历史悠久的明教寺,始建于南朝,迄今已有1 700 余年历史。

图6 步行街区域的教弩台与明教寺

2.3.3 斛兵塘

原本是在赤壁之战后开挖的水利设施,也是合肥唯一一处位于大学校园内的三国遗址(图7a),其名称来历与曹操在合肥大规模推行屯田有关。斛和升为容量单位,故屯田兵也被称为“斛兵”,“斛兵塘”则是屯田士兵兴建的用来蓄水的池塘[27]。斛兵塘不仅是合肥工业大学南一环校区的文化坐标,更是合肥的历史文化符号。

图7 合肥市区的三国文化遗址

2.3.4 杏花公园

包括藏舟浦和筝笛浦两处三国遗址。藏舟浦的遗址范围即今寿春路以南,蒙城路以东的杏花公园内,庐阳八景之一(图7b),建于建安十九年(214年)十月至建安二十年(215年)八月。三国时期,合肥作为一处重要的战场,南淝河从此流过,曹魏与孙吴在此历年交战不休,在张辽率兵与孙权军队大战时,曾将战船隐藏于此,留下了“藏舟浦”这个传颂千年的历史古迹。筝笛浦距藏舟浦不远,位于阜南路与蒙城路交会处东北侧的谢坝桥旁,现已改造 成人工湖景观(图7c)。

3 合肥三国文化景观装置的设计建议

景观装置通过物化的形式展现和阐释城市文化的原真性,以象征性的建筑、雕塑与展示性的景观标识、地面装置等元素来表现城市的成长印迹。城市社会学者莎伦·佐金(Sharon Zukin)认为,对城市场所原真性的渴望,反映出大众的空间体验和自我意识的分离,以及对于城市变迁的焦虑。[28]基于上述实践探索研究,我们尝试提出3点设计建议:

3.1 魅力长存:保存古建筑的原真特性

原真性的重构意义在于,能够将我们从独特时空中的个体,转变为重塑我们生存空间的社会力量。演化科学家注意到,城市本身是以可预见的方式演变的,其发展和变化存在着自发的演进规律与生长秩序。将古建筑转化为博物馆、文化馆、展览馆,促使经过修复的建筑实现文化记忆载体的功能,增强历史文化的个性与吸引力。《艺术与文化经济学手册》[30]第30章城市文化与地区发展一文中强调,艺术与文化的原真价值要在城镇和地区认知与设计中扮演重要角色,吸引游客、居民和企业,是创造城市积极经济效应的前提条件。

合肥的三国历史文化底蕴深厚,其中的景观装置是文化记忆的见证者,也是历史文脉的承载者。应用现代设计思维与方法,拓展传统工艺的表现形式,可以促进区域品牌产品的形式更新[31]。将一些有意义的建筑景观加以修复,既能唤醒老合肥人有关传统文化的历史记忆,又能够提升“科里科气”大合肥的文化旅游吸引力。

3.2 记忆传承:构建传统文化传承体系

景观装置是文化传承的重要媒介。文化传承离不开主体传承人,口传心受的方式在传承的过程中容易发生嬗变,因此需要通过系统教育等途径来进行宣传。[32]应用数字媒体技术将传统文化视觉化呈现出来。通过数字媒体艺术科普合肥的历史典故、民风民俗、发展历程。着力营造文化内涵丰富、艺术造诣深厚的文化景观,让人们在游玩放松的同时也能够读懂城市。

其次,传统文化教育在传承和保护中起着至关重要的作用。教育不仅是个体的事情,更需要家庭、学校、政府等各方面的配合。通过线上线下讲座、组织会展活动等形式,扩大社会影响力,倡导大众了解和学习三国文化。

最后,建立文旅融媒体宣传平台,结合“全世界最大的中央公园——合肥骆岗公园”与园博园的文旅影响力,以跨空间视角展示城市的建筑美、人文美、风景美,吸引外地游客,同时强化合肥新市民的文化认同、文化自觉与文化自信。

3.3 文化创新:助力文化环境价值升级

全球文化环境大转型的当下,我国出台了多个文旅融合与古建筑保护的文化政策,消费促进与“新常态设计时代”[33]更加注重开放共享的社会价值实现。基于三国文化产业交流,中日韩自贸区加强了手工艺品、图书出版、游戏、动漫、旅游等领域的合作,在设计外包、文化产业开放和投资领域保持文化多样性交流、维护国家文化安全。景观装置作为一种文化环境要素,也是城市主体价值投资和社会化创新的重要文化资源。

霍金斯在《新创意经济3.0》研究报告中预估,“全球设计市场总值约为1 650 亿美元,”其中美国、德国和日本占据2/3市场份额。“中国的设计市场价值约250 亿美元。中国设计企业员工总数约为120万人”,中国文创市场前景广阔[34]。安徽省的“土地城镇化、人口城镇化、协调发展度”三者趋势基本同步,但城市间的差异持续扩大。皖中地区的省会合肥受吴楚多地文化影响,但多元文化景观开发程度并不深,仍需不断探索和设计创新性文化景观装置,助力合肥文旅产业的可持续发展。

4 结语

文化记忆研究从口述到文字的视角转换,使得人类存储记忆的方式变得丰富,文化资源存储空间不断扩大。[35]大众传媒时代形成了地域特色鲜明的影像特征,赋予自然与历史景观以文化意义。[36]融合文化记忆的景观装置设计,是建构个体身份认同、国家文化认同的重要基础。扬·阿斯曼提出的文化记忆理论为解决当前景观设计普遍存在的“同质化”问题,提供了一个整合性解释框架和学理支撑。城市文化潜移默化地影响人们的价值观。市民的文化态度,城市情感的形成,文化记忆的唤醒,是景观文化装置设计的重要考量因数。修复或重建景观装置,要注重历史记忆的保存和文化肌理的保护。葛剑雄强调,延续城市文脉需要保存最低限度的古物旧物,才能保持城市的历史记忆。优秀的景观装置设计是传统文化的物质载体之一,既是对城市历史文脉的传承,又是对城市文化记忆的保留。

本文的初步探索存在诸多不足。首先,只选取了逍遥津作为研究案例,未能全面涵盖合肥三国文化景观装置多方面的设计问题。同时,在研究方法上采用了案例研究、图像研究和归纳分析方法,存在一定的局限性。在未来的研究中,有必要进一步拓展研究范围,包括更多元化的文化景观装置类别,以及其他地区的三国文化景观装置比较研究。探索更加系统的设计理论与方法。

在合肥市建设新时代更高水平文明城市的过程中,需要挖掘和发挥先进典型中与推动城市建设相宜的文化元素,这些元素包括先进典型所代表的价值观、精神内涵、实践经验等等。在“信仰之城、首善之城、幸福之城、魅力之城、共享之城”[37]的城市建设中,推动“合肥模式”的不断完善,为城市的未来发展注入新动力。三国文化景观装置的设计探索,对于启示合肥文化发展之征途,具有深刻而长远的意义。