改进型头颈固定枕在颈椎骨折术后患者护理中的应用效果

黄雪阳,庄小虹,吴小婷,曾丽萍(通信作者)

中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院 (福建泉州 362000)

颈椎骨折为非稳定性骨折,多因外界暴力使颈椎骨脱位或韧带受损所致,该类型骨折患者往往合并有脊椎损伤而需长期卧床休养[1]。同时,颈椎骨折术后患者静卧过程中需对颈椎保持良好的伸展性,使其符合生物力学规律,从而增强舒适性、减轻颈髓挤压并促进临床转归[2]。因此,应用符合人体力学及生理功能的辅助垫枕可有助于脊柱稳定性重建,进而降低继发性颈髓损伤的发生风险,为颈髓功能恢复创造良好条件[3-4]。本研究主要研究改进型头颈固定枕在颈椎骨折患者术后的应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2019 年12 月至2021 年12 月我院88 例颈椎骨折患者的临床资料,根据术后护理过程中辅助用具使用情况分为对照组(常规固定枕)和观察组(改进型头颈固定枕),每组均44 例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。本研究经医院医学伦理委员会批准。纳入标准:无颈椎手术史或颅内疾病史或手术史;颧骨或颧弓单一部位骨折;闭合性骨折;无结核、肿瘤或感染病史。排除标准:伴有颈椎管狭窄或退化性病变;椎动脉有明显畸形或损害;复杂骨折。

表1 两组一般资料比较

1.2 方法

两组术前均行仰卧位轴向颅骨牵引,颈部微屈曲,结合患者伤情个体化调节具体角度,均由同一位医师行前路减压复位融合内固定手术治疗;术后均用相同支具进行固定,采取颈部过伸位,保证轴线翻动,避免自主翻身;由同一护理团队施行Ⅱ级护理措施(预防褥疮及尿道、呼吸道感染,监测并调控体温),固定枕均为棉质面料;并在康复师指导下循序渐进地进行颈围制动、放松运动及康复训练,活动强度及时间以患者舒适、无明显疼痛为标准。

对照组采用常规固定枕,材质为泡沫,长50 cm、宽30 cm、高9 cm,垫于患者头颈周围,使头颈部及双肩形成高度适宜的U 型凹槽进行包围固定。

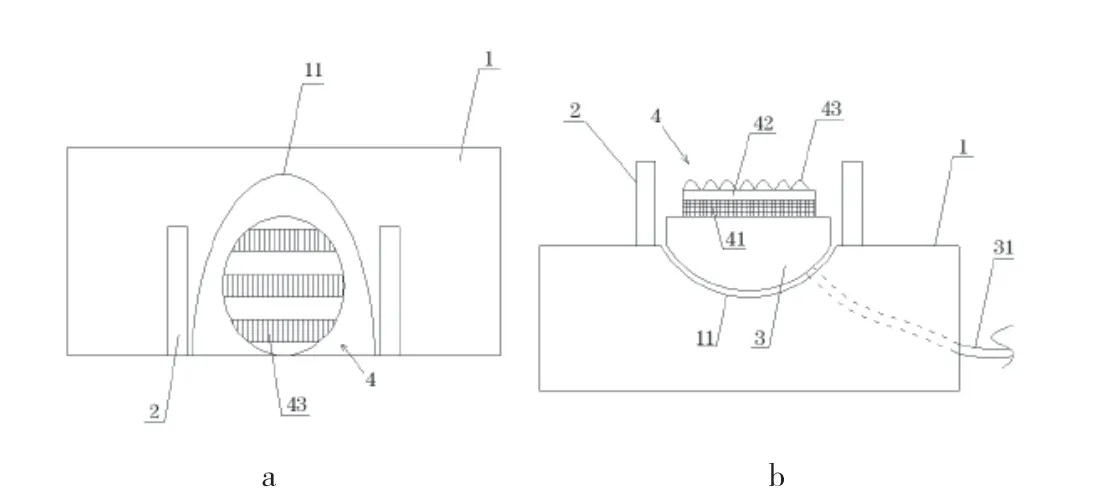

观察组应用改进型头颈固定枕(专利号:CN201420832067.7)。改进型头颈固定枕包括枕体、横向调节距离的凸起条等结构,两凸起条之间的枕体部向内凹陷形成与人体后脑相适应的凹陷部,凹陷部上设有可充放气体的气囊,气囊上表面设有按摩护理层,且气囊还通过1 个连接管与外部压力气流源相连通;在使用时,可调节凸起条之间的距离,使其更适合应用于不同患者,且该凸起条的高度略低于人体耳根部,防止患者头部发生转动,又不影响其舒适感;弹性凸起层表面呈波浪状结构,在摆动架摆动时,可按摩患者的后脑部,以促进血液循环,有效防止后脑部发生褥疮;若患者是屈曲压缩型颈椎骨折患者,其卧床时需放低后脑部,使颈椎伸展,减轻疼痛感,气囊可充入少量气体,并通过进入气进行调节,使患者更加舒适;若患者是伸展压缩型颈椎曲骨折患者,其卧床时需抬高后脑部,使颈椎得到一定弯曲,可对气囊进行充气以抬高患者的后脑部,使患者能够舒适使用,减少疼痛。

两组均连续护理30 d。

图1 改进型头颈固定枕结构示意图

1.3 观察指标

收集患者病历及数据,包括基本情况、护理前后评估患者头颈部三维运动范围(前屈运动、后伸运动、侧屈运动、轴向旋转)、颈椎日本骨科协会评估治疗分数(Japanese Orthopaedic Association Scores,JOA)、疼痛数字评分(numerical rating scale,NRS)。运动范围使用脊柱三维运动测量分析系统量化检测;JOA 量表通过4 维度(上肢运动功能、下肢运动功能、膀胱、感觉)评分来评估患者颈椎功能,总分17 分,得分越高表示功能相对越正常[5];NRS 量表通过10 级评分来评估患者疼痛程度,得分越高表示疼痛相对越重[6]。

1.4 统计学处理

采用SPSS 22.0 软件对数据进行统计分析。计量资料(运动范围、量表评分)以±s表示,采用t检验。等级资料(神经功能改善情况)以率表示,采用Z检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组护理前后头颈部三维运动范围的比较

护理前,两组头颈部三维运动范围(前屈运动、后伸运动、侧屈运动、轴向旋转)差异均无统计学意义(P>0.05)。护理后相比护理前,两组头颈部三维运动范围均有改善,差异有统计学意义(P<0.05);观察组护理后头颈部三维运动范围度高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组护理前后头颈部三维运动范围的比较(度,±s)

表2 两组护理前后头颈部三维运动范围的比较(度,±s)

组别 例数 前屈运动 t P护理前 护理后对照组 44 7.35±1.85 9.17±1.93 4.516 0.000观察组 44 7.50±1.16 10.15±1.01 11.429 0.000 t 0.456 2.984 P 0.650 0.004组别 例数 后伸运动 t P护理前 护理后对照组 44 7.41±2.40 9.82±2.46 4.651 0.000观察组 44 7.44±2.49 10.97±1.04 8.677 0.000 t 0.058 2.856 P 0.954 0.005组别 例数 侧屈运动 t P护理前 护理后对照组 44 2.13±0.61 2.99±0.67 6.296 0.000观察组 44 2.16±0.47 3.93±0.50 17.109 0.000 t 0.258 7.458 P 0.797 0.000组别 例数 轴向旋转 t P护理前 护理后对照组 44 6.04±1.50 7.70±1.05 6.014 0.000观察组 44 6.08±1.76 8.41±1.12 7.409 0.000 t 0.115 3.068 P 0.909 0.003

2.2 两组护理前后JOA 评分及NRS 评分的比较

相比护理前,两组护理后JOA、VAS 评分均有改善,差异均有统计学意义(P<0.05);护理后,观察组JOA 评分高于对照组,NRS 评分低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组护理前后JOA、NRS 评分比较(分,±s)

表3 两组护理前后JOA、NRS 评分比较(分,±s)

组别 例数 JOA 评分 t P护理前 护理后对照组 44 5.63±1.12 7.41±1.35 4.516 0.000观察组 44 5.81±1.30 10.06±1.27 11.429 0.000 t 0.696 9.484 P 0.488 0.000组别 例数 NRS 评分 t P护理前 护理后对照组 44 6.40±0.76 2.40±0.21 4.651 0.000观察组 44 6.37±0.64 1.25±0.24 8.677 0.000 t 0.200 23.920 P 0.842 0.000

3 讨论

随着医疗设备、辅具及护理理念的发展,临床各科室患者的护理质量均得到了大幅度提高[7]。颈椎骨折作为脊椎外科较为常见、病情相对严重的骨折类型,受到医护人员高度重视。术后保持正确的头颈姿势、采取合适的护理措施对患者颈椎功能长期预后意义深远[8]。

本研究结果表明,护理后,观察组头颈部三维运动范围明显优于对照组,受益于改进型头颈固定枕能根据患者体型、颈部长短等因素,对其摆位的精准性进行了有效把控。寰枢关节主要参与头部的旋转运动,在患者头颈部屈伸或侧屈时,能辅助主运动而完成大范围的耦合旋转[9-10]。手术虽能在一定程度上修复寰枢功能并进行了解剖复位,但颈椎骨折患者由于颈髓受损或持续压迫,易诱导神经细胞发生继发性损伤,大量患者术后因姿势不当或随意运动,极易导致次生伤害发生[11-12]。改进型头颈固定枕可通过调节两侧凸起条的间距来防止患者头部发生大幅度转动,且凸起条的高度略低于人体耳根部,正好对应人耳敏感部位,患者仰卧过程中也能通过皮肤感触来评估自身头颈部姿势的准确性及偏出情况[13]。但本研究部分观察组患者指出,仰卧静养过程中虽能清楚感受到头部发生了大幅转动,受限于固定支具,单凭头颈部肌肉运动难以自主恢复正中方位。因此,有研究对改进型头颈固定枕进行二次升级,尝试增加电动旋转调整功能,旨在保障患者通过简单按钮控制头颈部旋转方位及幅度,增强护理的自主性[14-15]。颈椎骨结构较为精细,骨性愈合需经历较长周期,持续存在错位将阻碍功能恢复。本研究观察组患者头颈部三维运动范围的全面改善还受益于其术后姿势的稳定性,因骨折复位后短期内不需被迫制动,尽早恢复齿状突的结构与功能才能制止寰枢关节发生继发性脱位,从而循序渐进地增强头颈部的稳定性[16]。

本研究结果显示,观察组患者颈椎功能评分优于对照组,而疼痛程度评分明显低于对照组。研究表明,无论是上肢或下肢运动功能,还是控尿中枢或感觉神经的恢复,均与颈髓保护情况或恢复速度的组间差异有关[17]。改进型头颈固定枕可根据患者恢复阶段不断调整气囊饱和程度及高度,从而使颈椎保持一定自然弯曲,亦不受患者颈椎生理弧度或颈部长短等客观因素的影响[18],且该姿势更为符合人体解剖学特征,保障手术复位及固定效果的同时,颈髓或周围软组织受钛板、螺钉刺激的程度相对更小,患者疼痛感明显得到控制[19];同时该设计普遍适用不同类型的颈椎骨折患者,对屈曲压缩型或伸展压缩型颈椎骨折患者,完全可通过气囊的放气或充气来实现快速调整,护理的针对性和普适性更强[20];最后,气囊的应用可能也便于医师开展个性化的后期颅骨轴向牵引治疗或康复运动,在此不进行深入分析。

综上所述,改进型头颈固定枕克服了现有辅具或技术存在的不足和缺点,为颈椎骨折患者提供了更为合理的护理工具,临床操作简单,护理效果优异。