货币政策不确定性、双重金融摩擦与企业创新

郭晶,周艳婷

(浙江理工大学经济管理学院,浙江 杭州 310018)

引言

近年来,在全球疫情和国际贸易摩擦的冲击下,世界各国主要经济体的经济增速普遍放缓。为了缓解经济下行压力,各国货币政策调整频繁,货币政策不确定性上升。与此同时,中国金融市场尚存在严重的摩擦[1],即存在着阻碍资本要素自由流动的诸多不完美因素。这些摩擦不仅存在于信贷市场,也存在于股票市场。金融摩擦会影响企业决策,并且放大外生冲击的影响[2-3]。在此背景下,本文研究货币政策不确定性是否影响企业创新,以及信贷市场摩擦和股票市场摩擦的中介效应。

虽然经济政策不确定性已得到较多学者的关注,但是货币政策不确定性的研究相对较少。Bloom(2009)[4]认为造成宏观经济波动的主要来源之一就是经济政策不确定性。Bianchi和Melosi(2017)[5]指出,若是政府出台的经济政策带有一定程度的不确定性,那么这样的经济政策极有可能引发新一轮经济波动。较多学者研究了经济政策不确定性对企业创新的影响,但是结论并不一致。部分学者从经济政策不确定性激励机制的角度出发,认为经济政策不确定性带来市场竞争加剧,反而会对企业造成压力,促使企业谋求创新以提高市场竞争力[6]。另一部分学者则持相反观点,认为经济政策不确定性会显著抑制企业创新[7]。关于货币政策不确定性的影响的研究主要集中在产出水平、企业资本结构、银行信贷等层面。王博等[8]研究发现货币政策不确定性与产出水平显著呈负相关关系。何德旭等(2020)[9]研究表明,企业资本结构调整成本显著受货币政策不确定性影响,两者通过信贷渠道传导。Talk(2016)[10]认为,货币政策不确定性使公众对市场缺乏信心,增加储备现金,导致银行贷款端需求普遍下降。

已有研究发现金融摩擦是不确定性影响实体经济行为的重要传导渠道[11-13],但是仍缺乏金融摩擦在货币政策不确定性与企业创新之间的中介效应研究。在经济政策不确定性影响企业投资的渠道考察中,有学者发现了同时存在实物期权和金融摩擦两种传导渠道[14]。现有文献在研究金融摩擦时,主要关注信贷市场摩擦,缺乏对股票市场摩擦的研究。例如,Yan和Luis(2013)[15]以新兴市场国家为研究主体,探究经济不确定性如何传导至其经济活动和商业周期时,站在信贷约束的层面揭示了金融摩擦的存在。张承鹫和吴华强(2020)[16]研究金融摩擦传导渠道时,用融资成本(财务费用除以总负债)和融资数量(负债增加额除以总资产)衡量金融摩擦,此类指标通常倾向于指代信贷市场摩擦。然而,Brunnermeier et al.(2013)[17]总结了金融摩擦导致市场受限的几种类型,其中包括债务融资的借贷约束和股权融资中股份出售的限制,分别对应于企业融资时面临的信贷市场摩擦和股票市场摩擦。事实上,中国正致力于提高直接融资比重以更好服务实体经济,资本市场日益成为企业创新融资的重要平台。因此,需要考虑信贷市场和股票市场的双重金融摩擦的传导机制。

综合来看,现有文献较多关注经济政策不确定性对企业行为的影响,较少关注货币政策不确定性对企业创新的影响,缺乏货币政策影响企业创新的机制研究。此外,对于不确定性的金融摩擦传导渠道的研究,较多关注信贷市场摩擦,极少研究股票市场摩擦的传导渠道。本文考虑信贷市场和股票市场的双重金融摩擦,研究货币政策不确定性对企业创新的影响以及双重金融摩擦的中介效应。

一、研究假设

(一)货币政策不确定性与企业创新

货币政策不确性对企业创新的影响可以通过实物期权理论和流动性偏好理论进行分析。首先,从实物期权理论来看,由于投资具有不可逆性,在获得更多确切消息之前,企业会先暂停原定的投资计划,采取观望的态度[18]。在政策高度不确定的情况下,企业对社会经济前景、货币、财政及监管政策等均存在高度警惕性,投资决策的预防性动机大大加强。此时,企业会选择延迟创新投入活动,以此保存实力、观望机会。其次,根据流动性偏好理论,部分家庭及企业会采取预防性措施,增加储蓄,减少开支。随着货币政策的波动,企业经营环境变得更加复杂,新的创新成果市场前景难以预测,理性的市场参与者往往倾向于维持原先的经营决策。此时,新产品的市场认可度大打折扣,创新成果短时间内难以转换为稳定的资金流,企业从事创新活动的动机减退[19]。

基于此,本文提出假设1:货币政策不确定性上升会抑制企业创新。

(二)货币政策不确定性、信贷市场摩擦与企业创新

信贷渠道是连接不确定性与实体经济的重要路径,企业投资与信贷息差变化存在着密切的关联[20],资本成本显著受到信息准确性的制约[21]。信贷机构在进行信贷决策时,需收集所有有用的信息并将其纳入考量。货币政策对利率水平、信贷规模等具有重要影响,当货币政策面临较高的不确定性时,信贷决策所需的信息变得更为复杂,信贷机构无法对期望收益进行准确预测。此时,信贷机构更愿意采取观望的态度,等待更多更确切的消息出现,或是提高贷款申请人的门槛。结果是,企业等待放款的时间延长,贷款规模减小或被拒之门外。因此,当货币政策不确定性上升时,企业面临的信贷市场摩擦增大,创新投入活动将会减少。

基于此,本文提出假设2:货币政策不确定性上升通过加剧信贷市场摩擦进而抑制企业创新。

(三)货币政策不确定性、股票市场摩擦与企业创新

上市公司的研发资金部分来源于权益融资,企业进行权益融资时面临的股票市场摩擦对其融资规模产生直接影响[22]。股票市场摩擦减小,股票流动性上升。股票流动性使得权益融资成本降低[23],融资规模扩大,创新活动的资金来源得以拓展。货币政策不确定性上升使得资本市场风险水平升高,一方面,上市企业管理者与投资者之间的信息不对称加剧。此时,理性的投资者倾向于将资金转移至收益更为稳健的项目,企业股权融资难度增加[24]。另一方面,股票流动性下降,股票市场交易成本增加,权益融资规模减小,创新资金来源受限。因此,当货币政策不确定性上升时,企业面临的股票市场摩擦增大,创新投入活动将会减少。

基于此,本文提出假设3:货币政策不确定性上升通过加剧股票市场摩擦进而抑制企业创新。

二、研究设计

(一)数据说明

本文研究样本为我国2007—2018年全部A股上市企业,剔除了银行、保险等金融类企业和被ST、*ST的样本,最终形成3179家上市公司年非平衡面板数据。数据来源于Wind数据库。

(二)变量定义

1.被解释变量。企业创新(R&D)。参考王少华和上官泽明(2019)[25]的做法,本文以R&D投入占营业收入的比重表示企业创新水平。

2.解释变量。货币政策不确定性(MPU)。选取我国十家主流报纸的新闻报道,参考Huang和Luk(2020)[26]的做法,在其关键词组合的基础上增加了“中国/我国”部分,确保报道中没有包含其他国家或地区的相关描述。为了与文中其他变量的会计期间相适应,本文将月度数据转化为年度数据。

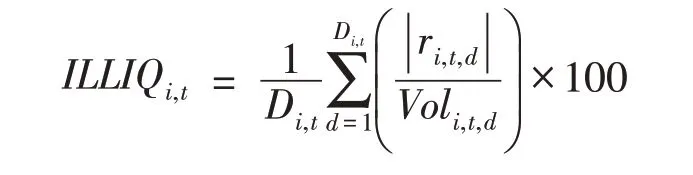

3.中介变量。(1)信贷市场摩擦(DEBT)。企业债务融资成本越大,则面临的信贷市场摩擦越大。本文借鉴刘文欢等(2018)[27]和Pittman和Fortin(2004)[28]的做法,用财务费用负债率来衡量信贷市场摩擦。财务费用负债率较为全面地考察了企业进行债务融资时所发生的各项费用,主要由利息净支出、汇兑净损失以及相关手续费组成。(2)股票市场摩擦(ILLIQ)。本文参考Leary&Roberts(2005)[29]的方法,以股票的非流动性来衡量股票市场摩擦。具体借鉴Amihud和Mendelson(1986)[30]的计算方法,度量公式为:

其中,i代表股票,t代表年份,d代表交易日,ri,t,d和Voli,t,d分别表示股票投资回报率和交易金额,其中,Voli,t,d的单位为百万元;D表示当年交易天数。ILLIQ的数值越大,股票流动性越差,股票市场摩擦越大,反之亦然。

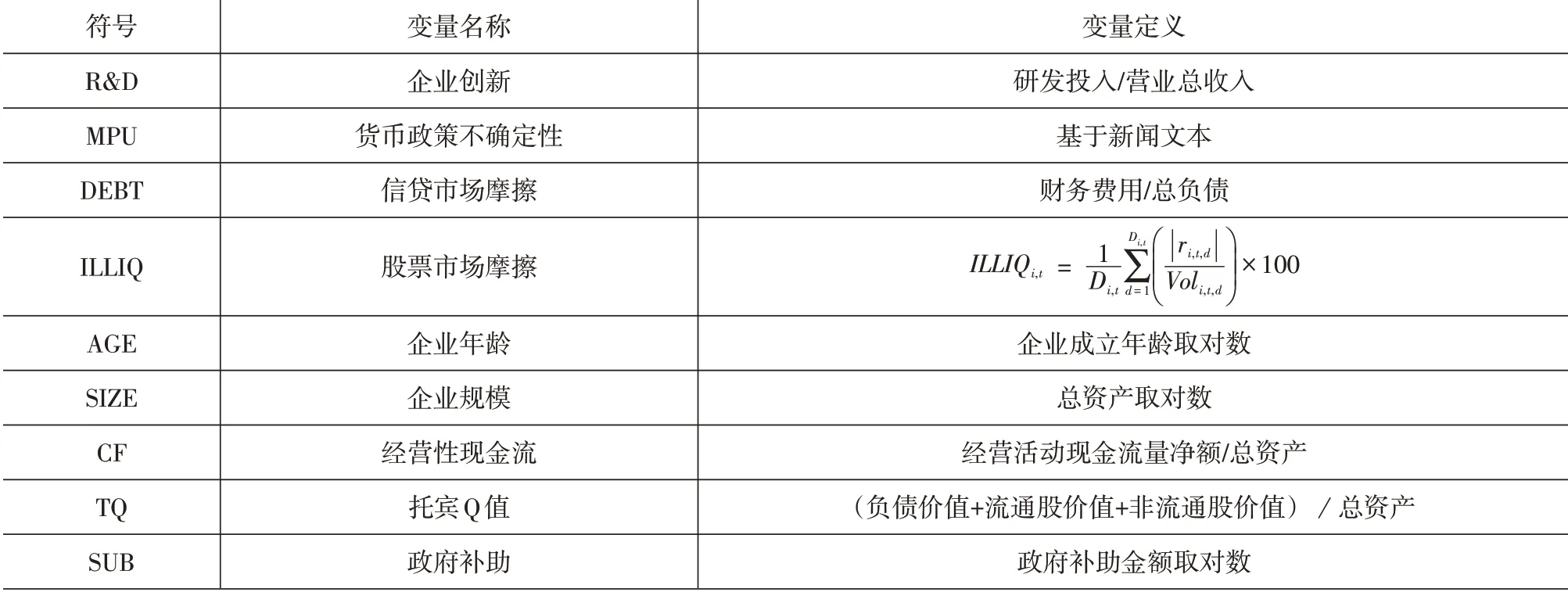

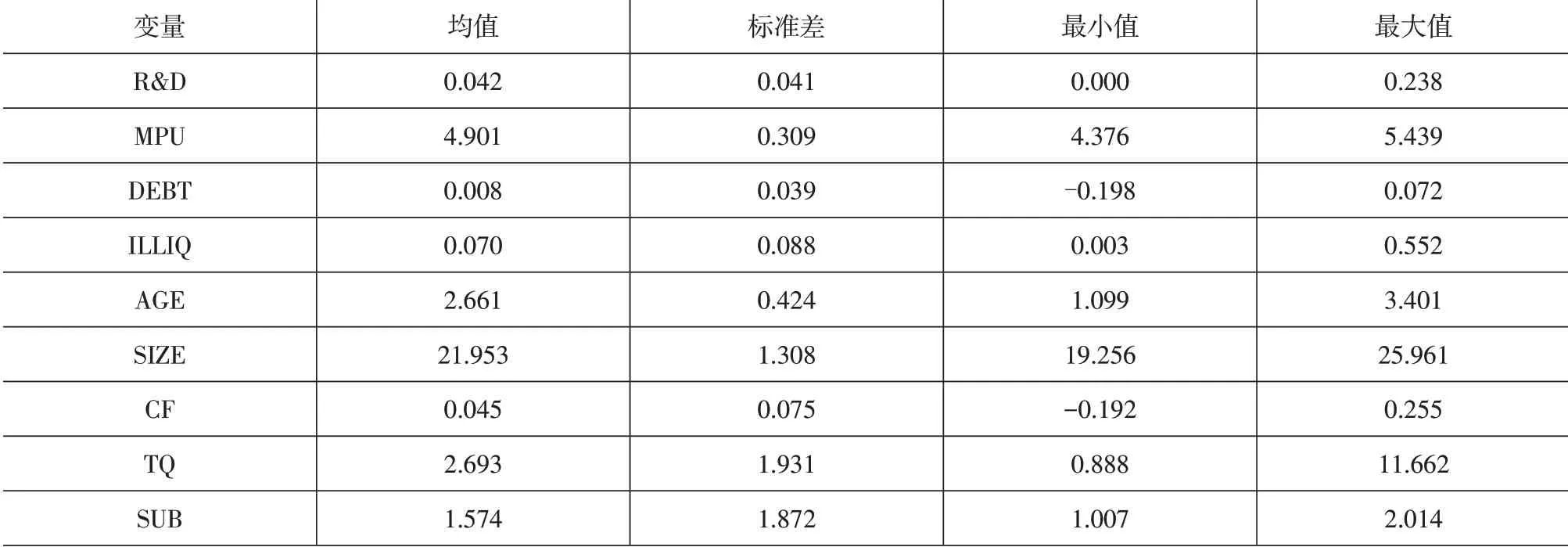

4.控制变量。本文参考虞义华等(2018)[31]、邓柏俊等(2016)[32]的做法,在企业层面控制的变量如下:企业年龄(AGE)、企业规模(SIZE)、经营性现金流(CF)、托宾Q值(TQ)及政府补助(SUB)。本文对解释变量、中介变量和控制变量均采用滞后一期。各变量定义具体见表1,描述性统计见表2。

表1 主要变量定义及说明

表2 主要变量描述性统计

(三)模型设定

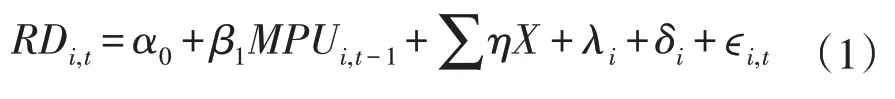

为了验证研究假设1,本文构建如下回归模型:

其中,i代表企业,t代表年份;X代表企业层面的控制变量;λi为时间固定效应;δi为行业固定效应;ϵi,t为随机扰动项。

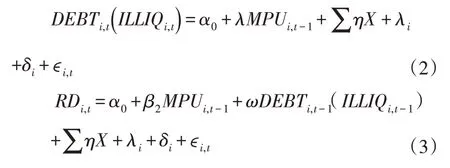

为了进一步验证研究假设2和假设3,本文参考温忠麟、叶宝娟(2014)[33]的做法,结合模型(1)对金融摩擦在货币政策不确定性与企业创新的中介效应进行检验:

中介效应检验步骤如下:第一步,利用模型(1)检验企业创新受货币政策不确定性影响的总效应;第二步,利用模型(2)检验金融摩擦与货币政策不确定性的关系;第三步,利用模型(3),以企业创新为被解释变量,同时引入货币政策不确定性和金融摩擦作为解释变量。β1为总效应,β2是控制中介变量影响后的直接效应,系数乘积λω是中介效应。

三、实证结果

(一)货币政策不确定性对企业创新影响的实证结果

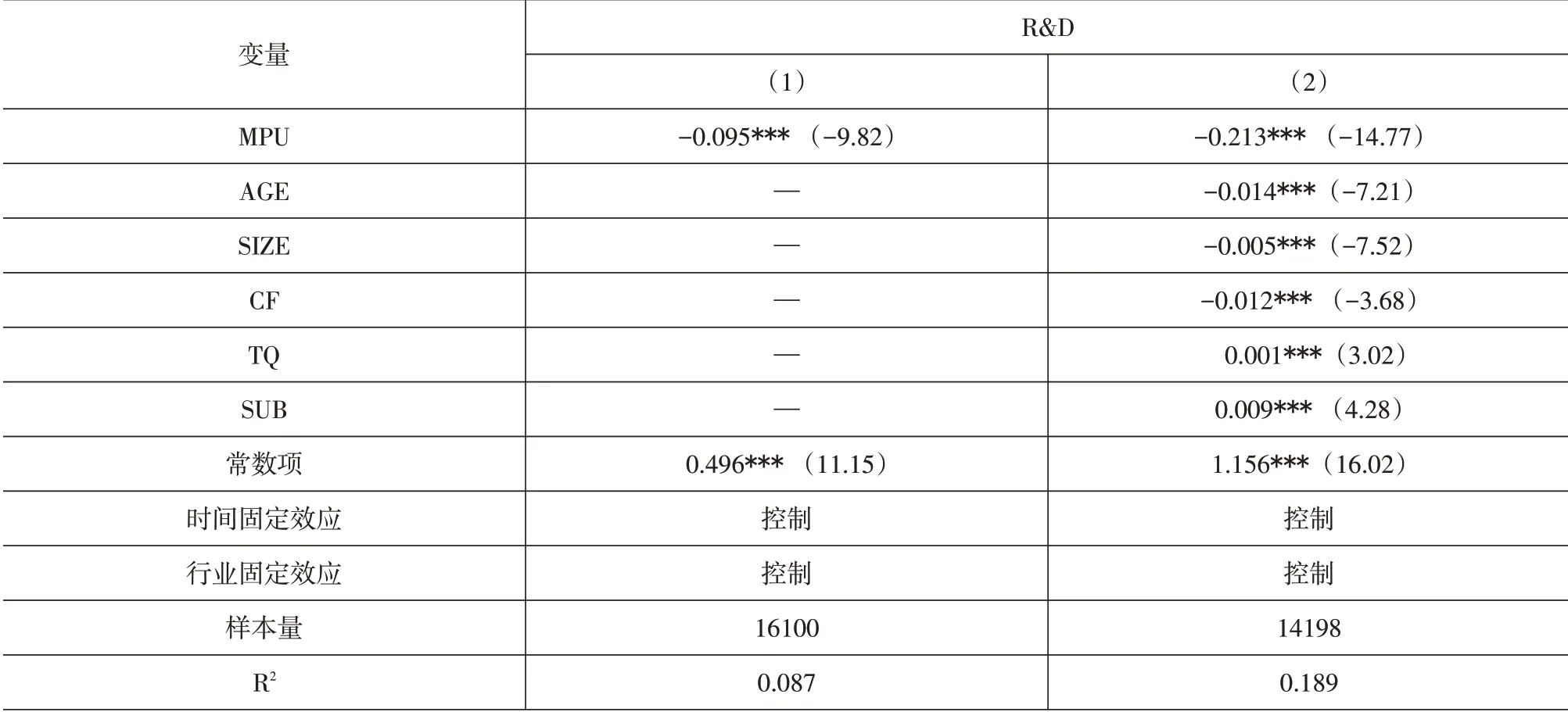

模型(1)的基准回归结果如表3所示。第(1)列单独考察货币政策不确定性对企业创新的影响,结果表明,在没有其他变量影响的情况下,货币政策不确定性的估计系数为-0.095,显著性水平为1%。第(2)列加入控制变量,结果显示,货币政策不确定性的估计系数为-0.213,显著性水平仍为1%。结合列(1)和列(2),发现添加控制变量前后,货币政策不确定性的估计系数虽有一定差异,但其对企业创新的影响始终在1%的水平上显著为负。说明货币政策不确定性上升会抑制企业创新,符合研究假设1。

表3 货币政策不确定性对企业创新影响的基准回归结果

观察控制变量的回归结果,发现在1%的显著性水平上,企业年龄(AGE)和企业规模(SIZE)的估计系数均为负数,表明二者均对企业创新具有抑制作用。经营性现金流(CF)的估计系数显著为负,说明随着企业现金流能力的提升,企业的创新意识会逐渐减弱。托宾Q值(TQ)和政府补助(SUB)的估计系数均显著为正,说明企业成长能力和政府补贴对企业创新具有促进作用。

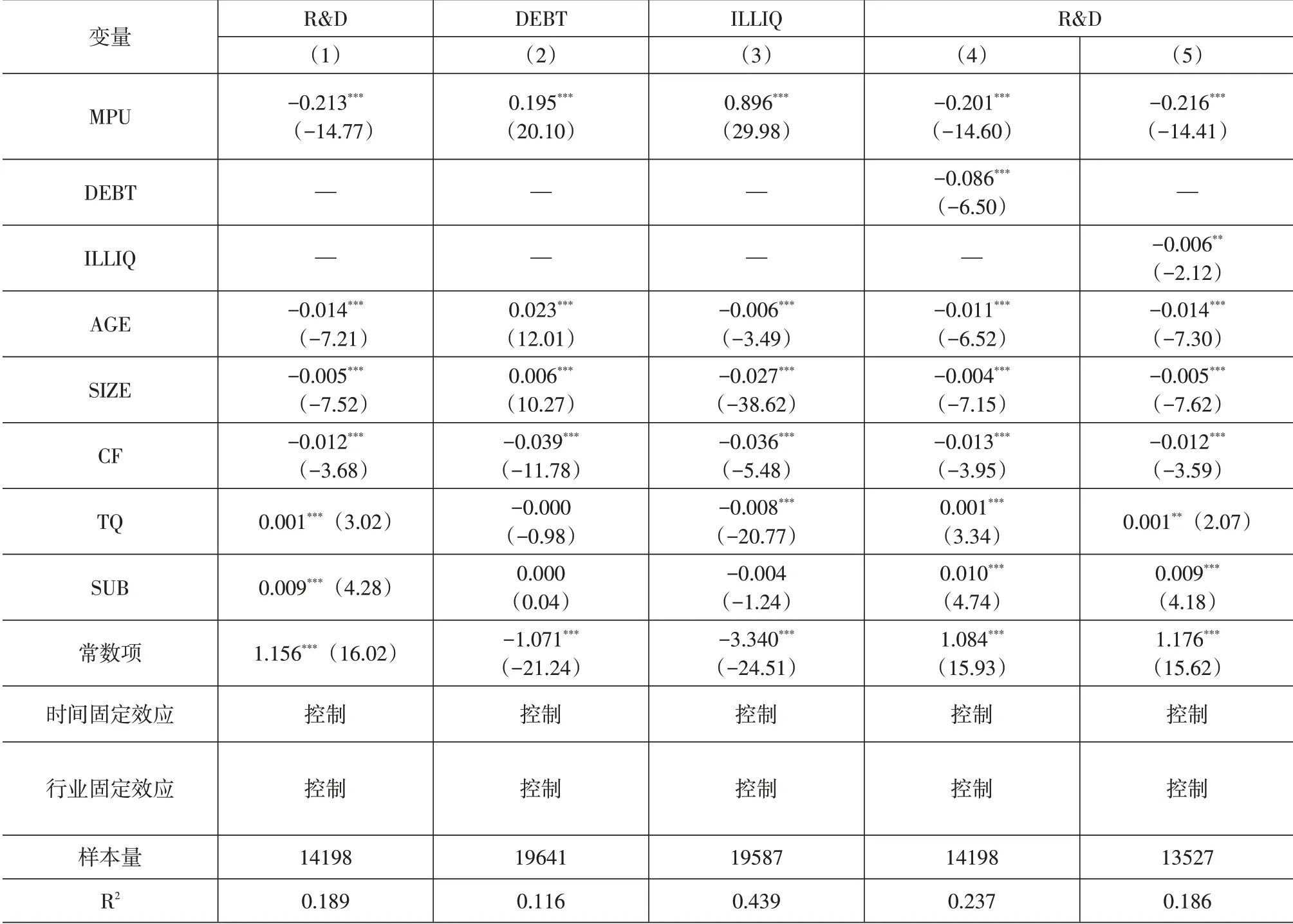

(二)双重金融摩擦的中介效应检验结果

信贷市场摩擦和股票市场摩擦的中介效应检验结果如表4所示。列(1)结果表明,企业创新受货币政策不确定性影响的总效应β1为-0.213,显著性水平为1%,说明货币政策不确定性上升会显著抑制企业创新。列(2)和列(3)结果显示,在1%的显著性水平上,货币政策不确定性对信贷市场摩擦和股票市场摩擦的影响系数分别是0.195和0.896,表明货币政策不确定性对信贷市场摩擦和股票市场摩擦均有显著正向影响。观察第(1)列至第(5)列,β1、λ、ω的估计系数各自在1%或5%的水平下显著,说明信贷市场摩擦和股票市场摩擦作为中介变量是显著的,符合假设2和假设3。列(4)反映了控制中介变量后,货币政策不确定性对企业创新影响的直接效应β2为-0.201,显著性水平为1%。结合列(2)和列(4),发现信贷市场摩擦中介效应λω为-0.017,占总效应β1的7.87%;列(5)反映了控制中介变量后,货币政策不确定性对企业创新影响的直接效应β2为-0.216,显著性水平为1%。结合列(3)和列(5),发现股票市场摩擦中介效应λω为-0.005,占总效应β1的2.52%。以上结果表明,货币政策不确定性与企业创新之间存在着双重金融摩擦中介效应,且信贷市场摩擦产生的中介效应比股票市场摩擦产生的中介效应占总效应的百分比大。

表4 双重金融摩擦中介效应检验结果

(三)异质性分析

为了进一步探究货币政策不确定性对企业创新影响的异质性以及信贷市场摩擦和股票市场摩擦的中介效应的异质性,本文从企业所有权性质、规模及技术含量3个层面对样本进行分组检验。

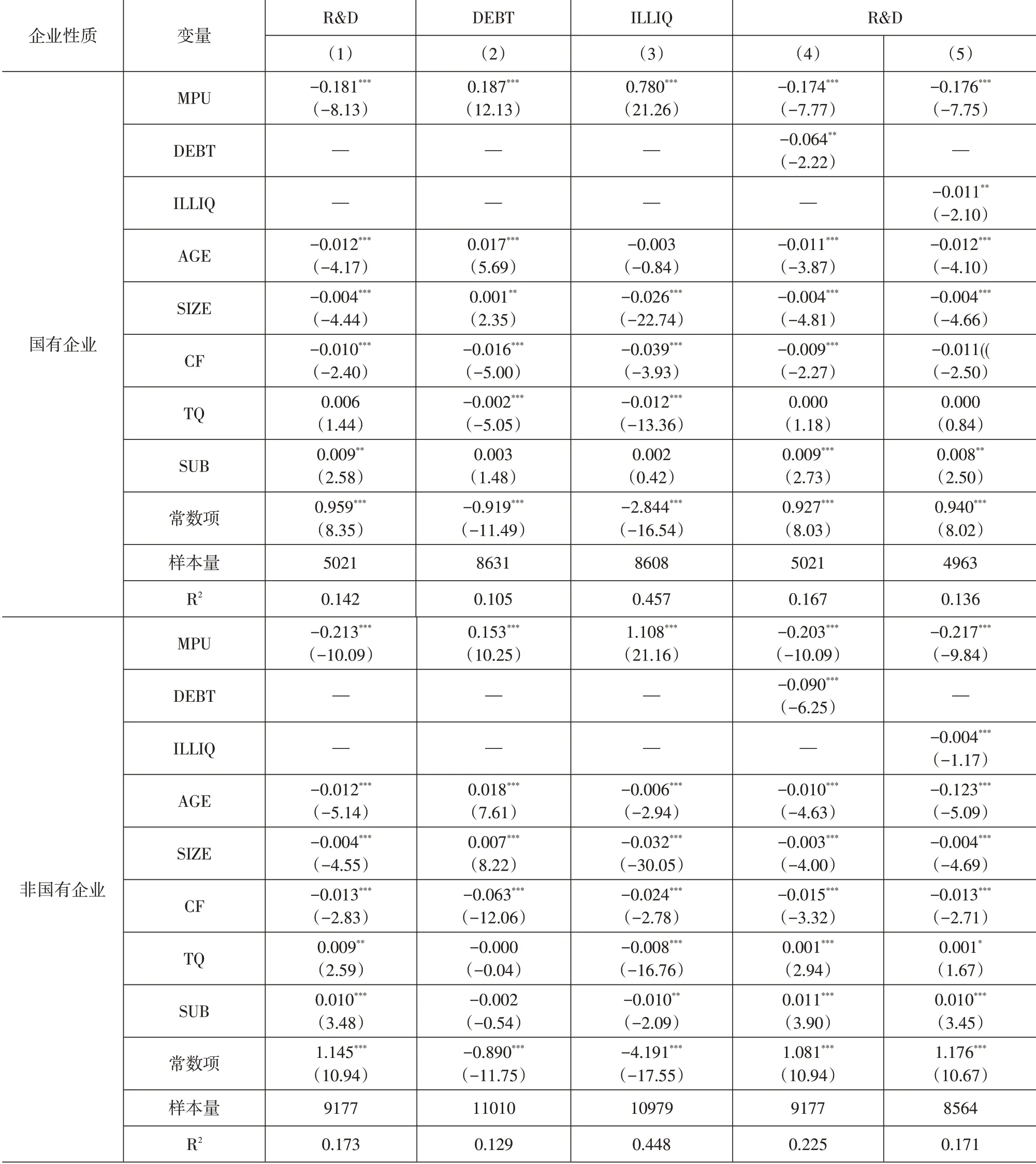

表5为企业所有权性质分组检验的结果。第(1)列结果可见,在1%的显著性水平上,货币政策不确定性的估计系数在国有企业与非国有企业样本中分别为-0.181和-0.213,说明对两种不同性质企业而言,货币政策不确定性上升均显著抑制其创新。从绝对值来看,货币政策不确定性上升的创新抑制作用在非国有企业身上表现更强。国有企业由于其特殊性,具有更加明显的资源和信息优势。国有企业进行融资时,政府通常起着隐形担保人的作用,因此,国有企业也往往成为信贷资金的偏爱。相比之下,非国有企业拥有的信息、资源等条件明显处于劣势,受到更严重的融资约束。由此,按照货币政策不确定性的金融摩擦传导机制,非国有企业创新受货币政策不确定性影响更大。

表5 按企业所有权性质的分组检验结果

另一方面,中介效应模型检验发现,对国有企业而言,货币政策不确定性影响其创新的过程中存在着双重金融摩擦中介效应。具体而言,结合列(2)和列(4)的回归结果,得出信贷市场摩擦的中介效应λω为-0.012,占总效应β1的6.61%;结合列(3)和列(5)的回归结果,得出股票市场摩擦的中介效应λω为-0.009,占总效应β1的4.74%。可见,信贷市场摩擦产生的中介效应比股票市场摩擦产生的中介效应占总效应的百分比大。而对非国有企业而言,依照中介效应检验程序第三步,加入股票市场摩擦后,如表中第(5)列显示,该变量对企业创新的回归系数不显著,说明股票市场摩擦在货币政策不确定性与非国有企业创新之间并未发挥明显的中介效应。观察列(2)和列(4)的回归结果,发现信贷市场摩擦则在其中起着显著的中介效应,且中介效应λω为-0.014,占总效应β1的6.46%。

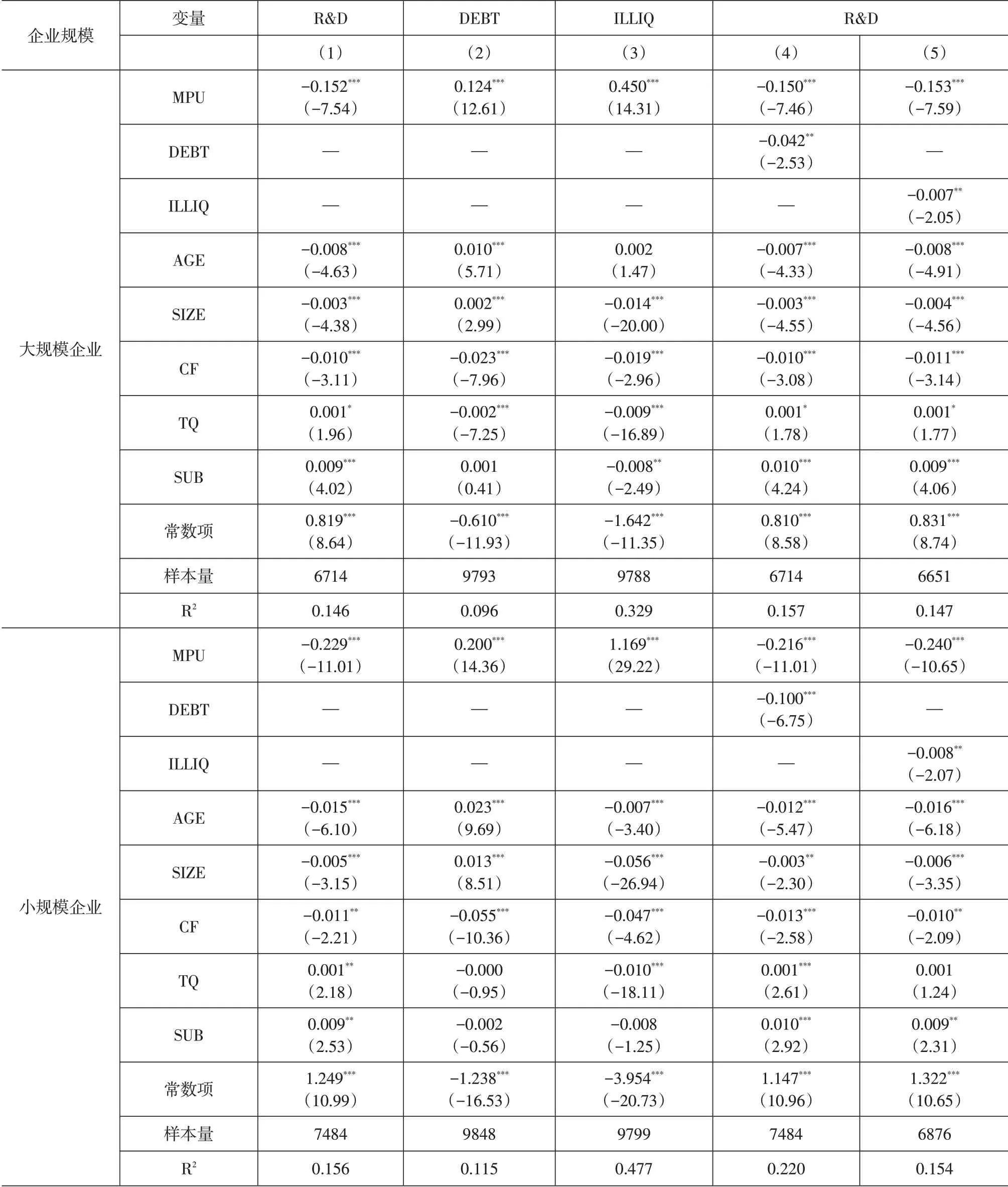

在传统的金融市场上,大规模企业通常因其稳定的资产结构、雄厚的资金实力以及完善的风险管理能力等而受金融机构及投资人的青睐,简单的外部不确定性的刺激对其带来的负面影响往往相对有限;而小规模企业相比之下实力单薄,无论是外部基础设施还是内部风控能力等都不具备核心竞争力,在金融市场上往往被视为弱势群体,面对外部刺激时,通常会遭受较大冲击。本文按资产规模对样本进行划分,考察货币政策不确定性对企业创新的影响以及金融摩擦渠道的中介效应是否会因企业规模而产生差异。

表6显示了规模异质性企业的中介模型检验结果。第(1)列结果可见,在1%的显著性水平上,货币政策不确定性的估计系数在大规模与小规模企业的样本中分别是-0.152和-0.229,表明对于两种不同规模的企业而言,货币政策不确定性上升均显著抑制其创新。通过比较第(1)列中货币政策不确定性的估计系数,发现货币政策不确定性的创新抑制作用在小规模企业身上表现更强。此外,对于这两种规模异质的企业,货币政策不确定性影响其创新的过程中均存在着双重金融摩擦中介效应。具体来看,观察列(2)和列(4),发现对于大规模企业而言,信贷市场摩擦的中介效应λω为-0.005,占总效应β1的3.43%;对于小规模企业而言,信贷市场摩擦的中介效应λω为-0.020,占总效应β1的8.73%。观察列(3)和列(5)发现,对于大规模企业而言,股票市场摩擦 的 中 介 效 应λω为-0.003,占 总 效 应β1的2.07%;对于小规模企业而言,股票市场摩擦的中介效应λω为-0.009,占总效应β1的4.08%。可见,在这两种规模异质的企业中,信贷市场摩擦产生的中介效应均比股票市场摩擦产生的中介效应占总效应的百分比大。

表6 按企业规模的分组检验结果

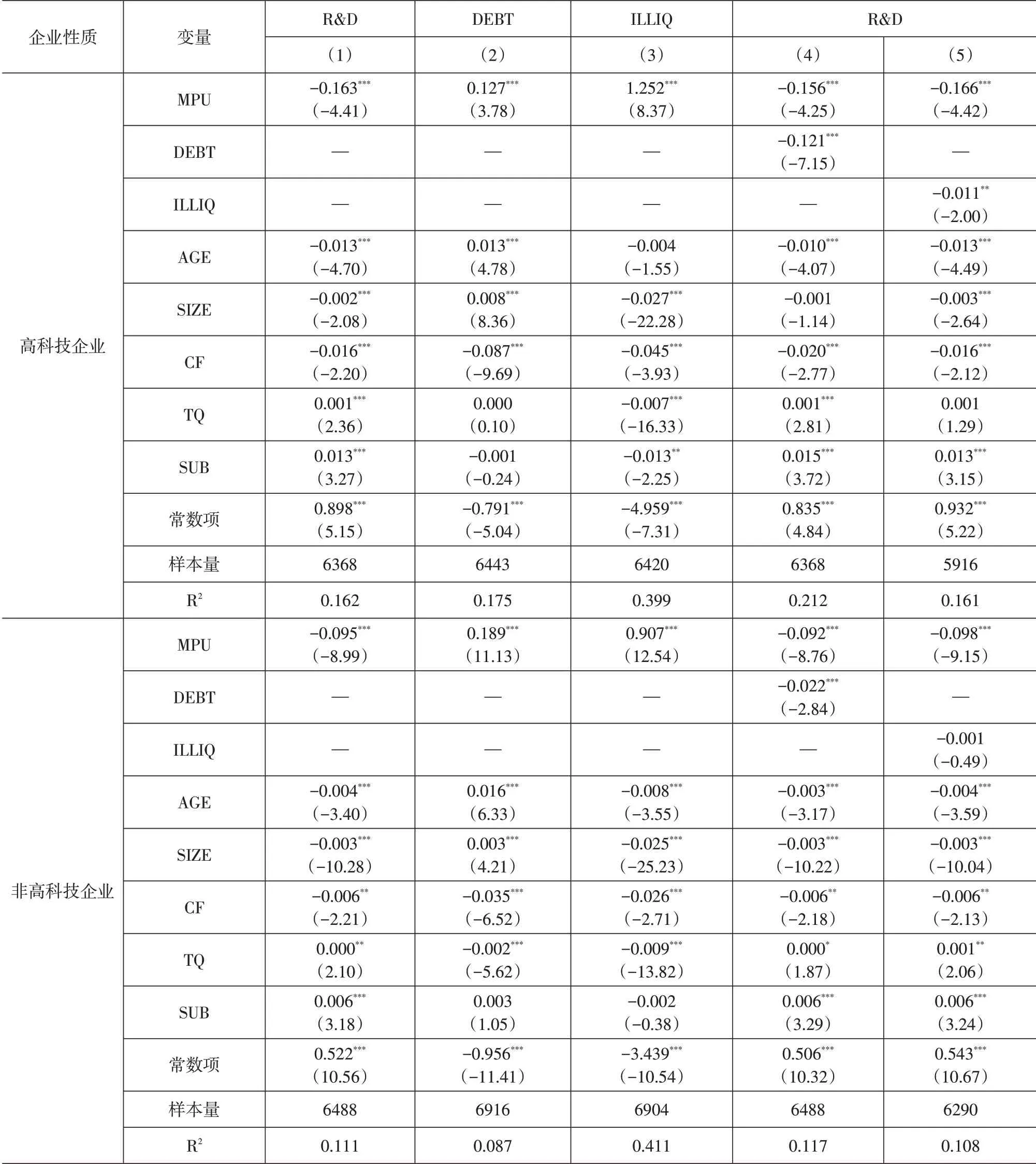

表7为企业技术含量分组检验的结果。从列(1)来看,在1%的显著性水平上,货币政策不确定性的估计系数在高科技企业与非高科技企业样本中分别是-0.163和-0.095,表明对两种不同技术含量的企业而言,货币政策不确定性上升均显著抑制其创新。特别地,从回归系数的绝对值来看,该抑制作用在高科技企业身上表现更强。本文对这一结果的解释是:高科技行业注重研发,面临较高的不确定性因素,本身就相对脆弱。再加上其流动资金被过多地占用于研发投入,核心价值在于专利等无形资产,缺乏雄厚稳定的实体资产,抗风险能力较差。相比之下,非高科技企业本身就不依赖研发创新,外部不确定性风险对其创新抑制作用弱于高科技企业。

表7 按企业技术含量的分组检验结果

另一方面,根据中介模型回归结果,对高科技企业而言,货币政策不确定性影响其创新的过程中存在着双重金融摩擦中介效应。具体而言,结合列(2)和列(4),得出信贷市场摩擦的中介效应λω为-0.015,占总效应β1的9.43%;结合列(3)和列(5),得出股票市场摩擦的中介效应λω为-0.014,占总效应β1的8.45%,可见信贷市场摩擦产生的中介效应比股票市场摩擦产生的中介效应占总效应的百分比大。而对非高科技企业而言,依照中介效应检验程序第三步,加入股票市场摩擦后,如表中第(5)列显示,该变量对企业创新的回归系数不显著,说明股票市场摩擦在货币政策不确定性与非高科技企业创新之间未发挥明显的中介效应。第(2)列和第(4)列的回归结果则表明信贷市场摩擦在其中起着显著的中介效应,且中介效应λω为-0.004,占总效应β1的4.38%。

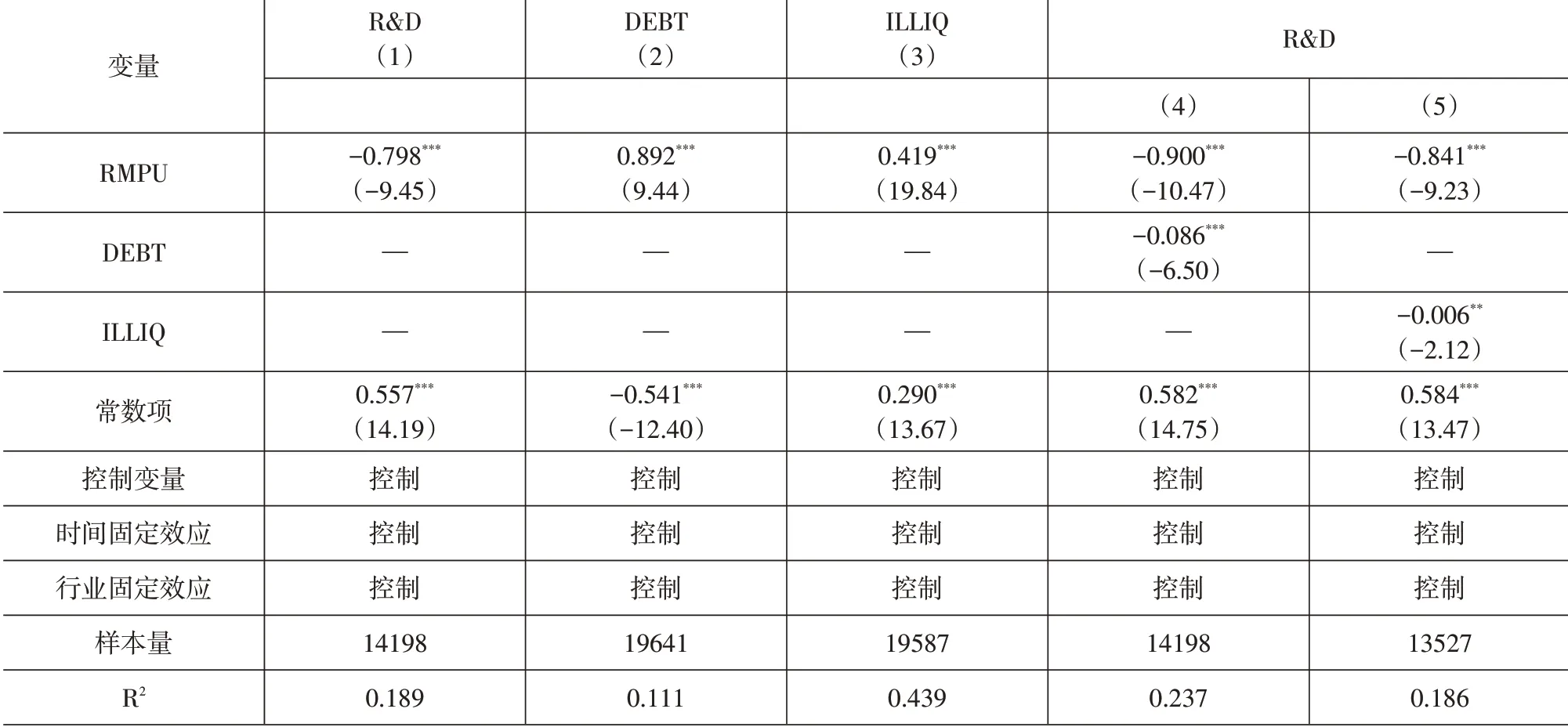

四、稳健性检验

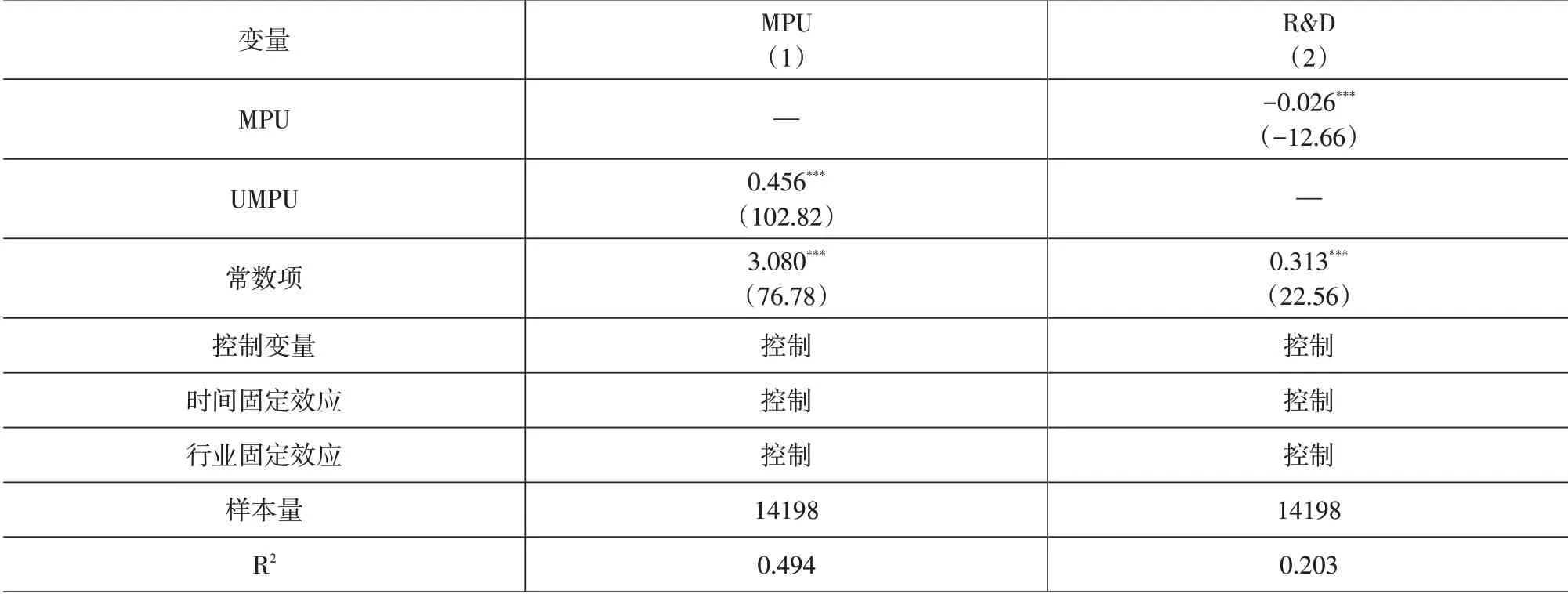

为保证结论的可靠性,本文针对实证研究可能存在的以下问题进行稳健性检验:(1)变量测量误差。为了尽可能降低变量测量误差带来的影响,本文借鉴Jurado et al.(2015)[34]以及王博等(2019)[8]的方法,结合多项宏观经济变量测度我国货币政策不确定性,用得到的指标(RMPU)替换原解释变量,检验结果如表8所示。列(1)显示,在1%的显著性水平上,新的货币政策不确定性的估计系数为-0.798,表明货币政策不确定性与企业创新间的负相关关系是稳健的。列(2)和列(3)结果显示,新的货币政策不确定性对信贷市场摩擦和股票市场摩擦的影响系数各为0.892和0.419,显著性水平均为1%,说明货币政策不确定性对信贷市场摩擦和股票市场摩擦均有显著正向影响。观察(1)至(5)列,β1、λ、ω的估计系数各自在1%或5%的水平下显著,说明信贷市场摩擦和股票市场摩擦在货币政策不确定性与企业创新之间发挥中介效应是稳健的。(2)内生性问题。在以上回归模型中,本文充分考虑了可能会对企业创新行为产生影响的多种因素,但仍不排除可能存在的内生性问题。因此,参考徐光伟等(2019)[35]的做法,使用美国货币政策不确定性指数(UMPU)作为我国货币政策不确定性指数的工具变量,回归结果如表9所示。列(1)显示工具变量的估计系数显著水平为1%,满足工具变量相关性要求。列(2)显示在1%的显著性水平上,货币政策不确定性的估计系数为负,表明货币政策不确定性与企业创新间的负相关关系是稳健的。

表8 稳健性检验:替换解释变量

表9 稳健性检验:工具变量法

上述检验结果表明:货币政策不确定性上升显著抑制企业创新;信贷市场摩擦和股票市场摩擦在货币政策不确定性与企业创新之间发挥着显著的中介效应。该检验结果与前文保持一致。

五、结论与政策建议

本文考虑信贷市场和股票市场的双重金融摩擦,研究货币政策不确定性对企业创新的影响以及双重金融摩擦的中介效应,得出如下结论:(1)货币政策不确定性对企业创新具有显著的抑制作用。从分样本来看,对于非国有企业、小规模企业以及高科技企业,该抑制作用更强。(2)货币政策不确定性通过加剧信贷市场摩擦和股票市场摩擦抑制了企业创新。从分样本来看,国有企业及高科技企业存在着双重金融摩擦中介效应,而非国有企业和非高科技企业则仅存在信贷市场摩擦中介效应。(3)在双重金融摩擦中介效应中,信贷市场摩擦中介效应占总效应的比重高于股票市场摩擦中介效应的占比,即信贷市场摩擦占主导地位。

本文研究具有如下政策启示:第一,降低货币政策不确定性有助于促进企业创新。为此,央行的货币政策制定应力求循序渐进、精准高效,适当拉长信号释放周期,控制政策发布频率。同时,对市场和公众加以前瞻性引导,为其进行全面的政策解读,避免引起不必要的恐慌。第二,缓解信贷市场和股票市场摩擦,增强市场流动性,疏通传导渠道。在信贷市场方面,政府应加强对企业的信贷支持力度,着力引导企业摆脱融资难的困境,加快建立公开透明的信息共享平台,减少金融机构与企业间的信息不对称;在股票市场方面,政府需要完善资本市场交易机制,提高大宗交易的透明度,扩大股市的对外开放度,提高上市公司股票流动性。第三,丰富结构性货币政策工具,提高政策针对性。本文的结果表明,货币政策不确定性对企业的影响以及金融摩擦的中介效应均存在异质性,因此,需要针对不同类型企业制订结构性的货币政策工具。对于非国有企业和非高科技企业而言,政府应重点缓解其信贷摩擦,通过政策激励与政府连线等方式切实增强非国有企业和非高科技企业的信贷融资能力。同时,企业自身也需警惕来自激烈竞争环境中的不确定性风险,完善资产配置,提升风险承担水平。