城市公共场所人群拥挤踩踏事故防范处置研究

——以韩国梨泰院踩踏事故为例

卢文刚 谭喆

1 问题的提出

随着人们生活水平的不断提高,人们的物质和精神需求也在不断增加,大型集会日益增多,人员密集场所数量及人员流动密度迅速增长,聚集在公共场所的人员构成复杂,安全风险隐患增多。当人群处于常态时,秩序性的流动降低了发生拥挤踩踏事故的可能,而当人群未处于正常状态或防范措施不到位,可能因突发事件、空间结构设计不合理或者管理措施不当等引发踩踏事故的发生[1],造成了大量的人员伤亡及恶劣的社会影响[2]。

大规模人群的聚集行为已经成为城市生活中的常态,而混乱失序的人群集聚演变、引发为非常态事故,这对公共场所安全管理提出了更高的要求和挑战。

踩踏事故事发突然,前兆不显著,应急响应较为困难,往往造成群死群伤和恶劣的社会影响[3],且在全球范围内呈现出多发、频发、重发、恶发特点。近期发生的韩国梨泰院踩踏事故再次为全球公共场所密集人群异常聚集的系统性成灾的应对缴纳了高昂的“学费”,对此,本文以韩国梨泰院踩踏事故为典型案例,从孕灾环境、致灾因子和承灾体三方面展开对事故致因和应急能力提升的针对性分析,以期为相关主体规避拥挤踩踏风险总结经验教训,并提供警示作用。

2 危机成因模型及韩国梨泰院踩踏事故分析

2.1 危机成因模型

1931年美国安全工程师海因里希(W.H.Heinrich)在《工业事故预防》(“Industrial Accident prevention”)最先提出事故因果连锁理论[4],理论将事故的发生描述为具有一定因果关系事件的连锁,由于人的不安全行为和物的不安全状态导致事故的发生,其核心思想在于阐明了事故致因为孕灾环境、致灾因子、承灾体的相互作用。致灾因子是事故灾害产生的充分条件,承灾体是放大或缩小事故灾害的必要条件,孕灾环境是影响致灾因子和承灾体的背景条件[5]。在孕灾环境、承灾体和致灾因子三者共同作用下,人、物、环境三者的不稳定性加之某一事件的诱(触)发,相互影响、共同作用导致事故灾难[6]。

在韩国梨泰院踩踏事故中,人流量大、地势复杂的道路环境和混乱的社会环境叠加形成了促使事故发生的孕灾环境,联络空间受限、信息交互受阻、未能及时进行交通管制和人员管控等构成致使踩踏事故发生的重要因素,同时使孕灾环境更加恶化,具体表现为人流高度聚集但现场信息无法有效传达至个人,而在踩踏事故中,承灾体主要指处于拥挤中心的遇难者,其具有素质参差不齐、风险感知水平低、缺乏应急救援技能等特征。此外,有关部门应急管理者、救援人员、事故现场的幸存者是隐性、间接的承灾体,即是指因直接承灾体而遭受损失或牵连的人或组织机构[7]。在韩国梨泰院踩踏事故中,应急管理时的惯性思维,容易忽略或无视造成特大事故发生的可能致灾因子,从而影响有关部门的社会公信力,由此形成了承灾体、孕灾环境、致灾因子相互影响的危机成因闭环(见图1)。

图1 韩国梨泰院踩踏事故危机成因模型

2.2 韩国梨泰院踩踏事故概述

作为东北亚地区发展最为迅速的国家之一,韩国在20世纪后半期迅速崛起,伴随着经济的快速发展,已迅速进入了高城市化的发展阶段[8]。韩国人口高度集中于少数中心城市,首都首尔则是人口分布和城市空间分布高度集中的核心区域之一。首尔龙山区南山东麓的梨泰院是韩国著名商圈,亦是首尔的富人区,在1997年被指定为首尔最早的观光特区。梨泰院毗邻驻韩美军龙山基地,有大量外国人居住,被称为是韩国的“万国城”,以多元文化著称。梨泰院路长度约为1.4公里,街道上集聚了贩卖服装、背包等百货的商店和各种旅店、餐厅、游乐场所等,酒吧和夜店的数量和密度之高,是韩国年轻人夜间娱乐的主要街区之一,是年轻人自发消遣的首选之地。

踩踏事故发生的时间为2022年10月29日周六,此前因疫情原因梨泰院的万圣节活动已停办三年,2022年的万圣节是韩国解除新冠疫情限制和保持社交距离措施后的首次万圣节活动,这也使得自29日下午在梨泰院便开始出现大量的人群聚集,事发当天大约有10万人在梨泰院庆祝万圣节。

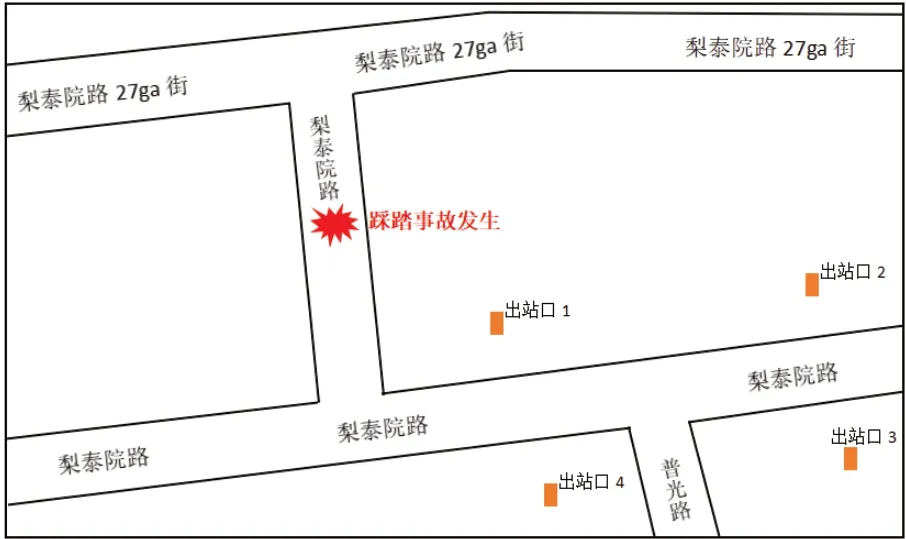

梨泰院1出口西侧为宽约3.2米,长约45米左右的斜坡,巷道两侧墙体高耸。事故则发生在梨泰院1出口西侧斜坡约长5.7米的一段,两侧人群蜂拥堆叠在此路段,约18平方米的空间聚集了300余人,而本次事故的死伤者均集中在该路段[8](见图 2)。

图2 韩国梨泰院踩踏事发位置简图

在应急响应端口,29日22时15分左右消防部门首次接到报警,报警称梨泰院站一条小巷里有人被困,需要救援。之后接连接到类似报告,消防厅于22时43分发布了应对第一阶段命令,23时13分发布了应对第二阶段命令,23时50分发布应对第三阶段命令。在踩踏事故的救援现场,因人群围观聚集和道路车辆拥堵等原因救护车无法及时抵达,专业救援受到一定阻碍。事后相关部门负责人称未能及时研判到人群骤增的情况,且未设置处理类似活动的针对性方案,而在事发两天前,即10月27日,梨泰院所属龙山区举行了“万圣节应对紧急对策会议”,发布相关安全措施,主要包括防疫、街道消毒、餐馆安全检查和打击吸毒等,但未包含针对大规模人群聚集的安全管理对策[9]。

截至10月31日,韩国梨泰院踩踏事故造成154人死亡、33人重伤、116人轻伤,其中10-19岁有11人;20-29岁死者的数量最多,达103人;30-39岁有30人;40-49岁有8人;50-59岁有1人;1人年龄不详。其中男性56人,女性98人,女性占比将近三分之二,部分死者是没有登记身份证件的未成年人或外国人,并有4名中国公民在此次事故中遇难[10]。

2.3 韩国梨泰院踩踏事故特征

2.3.1 死伤人数多,多为年轻女性

此次韩国梨泰院踩踏事故伤亡人数高达154人,其中女性伤亡人数为98人,占比将近总伤亡人数的三分之二,伤亡率较高于男性。一方面是女性身体素质较男性弱,在人群拥挤时更易被推倒或出现“挤压性窒息”;另一方面是女性身形相对于男性较为瘦小,且事发时间为周六晚10点左右,因人群拥挤、光线昏暗导致有效的可视范围小、可视度低,女性在拥挤的人群中很容易被推倒或者被忽略[11],因此在此次踩踏事故中女性伤亡率较高。

2.3.2 事发时间特殊,人员出行期待高

梨泰院是年轻人庆祝万圣节的首选之地,在此期间梨泰院会举办“僵尸跑”活动和节日庆演等,且2022年是解除新冠疫情限制和保持社交距离措施后的首次万圣节活动,加之出行人员对节假日和工作日之间过渡的考虑,大部分人选择在万圣节前的周六前往梨泰院庆祝节日。因疫情久封后解除接触限制,叠加节日氛围,人员出行期望强烈,隐藏的人群拥挤踩踏风险也在不断升级。

2.3.3 事发地安全韧性较低

安全韧性是描述城市承灾体面对突发灾害的抗干扰能力与恢复能力的重要指标[12]。此次事发地点为梨泰院,酒吧、俱乐部等活动场所密集,居住的外国人较多,结合过往活动经验、娱乐设施完善程度等因素考虑,在此庆祝万圣节的氛围更加浓厚。对于大规模的人群聚集可能,梨泰院的地势、巷道坡度、街巷周围环境等大大降低了区域安全韧性,当人员聚集于梨泰院路的街巷时极易因高低坡度的动能势差发生跌倒和踩踏事故,由此造成的人员伤亡风险极高。

2.3.4 救援难度大,多是群死群伤

韩国梨泰院踩踏事故救援难度大首先体现在道路拥堵,梨泰院极大的人流量造成了道路拥堵,事发后围观的人群和车辆等阻碍了救护资源及时送达;其次,因夹巷内聚集人员多且已发生跌倒、挤压和踩踏,在救援时事故现场的人员最严重的已堆叠了5米之高,强大的挤压力使得救援无法仅依靠救援人员个人的拉扯实现,被压在最底层的人员几乎已无救治可能;此外,掌握心肺复苏技能的专业救援人员无法满足现场大量的救治需求,心有余而力不足。

2.3.5 地面及地下空间均出现拥挤

在韩国梨泰院踩踏事故中,地面人群高度聚集,人员排队进入酒吧,狭窄的夹巷人员不断聚集,而向地面输送人员的地下空间同样也处于人群集聚的拥挤状态。在地铁检票口这个连接地面与地下空间的过渡地带也出现了人员对冲的状况。从地下空间持续地有人员通过地铁输入至地面,而事故发生地是距离梨泰院地铁站1号出口最近的巷道,从地铁口出来聚集在梨泰院路主干道及夹巷的人群数量不断增加,地面与地下空间均承载着超负荷的人员数量。

2.3.6 事故影响恶劣,责任追究难

韩国梨泰院踩踏事故发生后,网络言论肆起,出现了恶意散布虚假信息、泄露个人信息和损害他人名誉的谣言,影响极其恶劣。对于网传人群聚集的原因有“人群为了看明星而突然聚集”等,但警方表示人群突然聚集和事故发生原因仍需调查。此外,对于现场高喊“推”而引起混乱的人以及踩踏事故中锁住店铺的商人调查也在推进,但是,韩国警察厅警备局局长同样也表示,梨泰院万圣节活动没有具体的主办方,而如何处理和应对类似活动,警方确实没有针对性方案[13]。

2.4 基于危机成因模型的梨泰院踩踏事故分析

2.4.1 孕灾环境方面

2.4.1.1 人群高度聚集的地面及地下空间

踩踏事故发生的最首要原因即是人流量大、人群聚集速度快。在韩国梨泰院踩踏事故中,地面和地下空间的人流量及人群聚集速度暗含的风险均不可忽视。聚集在梨泰院的人员超过10万人,人员高度聚集在宽度有限、容纳量有限的路面或者巷道,同时地下空间也在不断聚集大量人员,没有设置过站不停的地铁在持续地吞吐客流,源源不断的人员从地下空间移动至地面,地面狭窄空间和地下空间的人群拥挤踩踏风险均在不断增加,极易造成踩踏事故。

2.4.1.2 人群聚集地道路坡度含隐患

梨泰院道路狭窄,地形起伏多,多纵深夹巷,除了从梨泰院站通往美食街的主干道,旁边的分支小路几乎都是上坡和下坡,且坡度较陡。夹巷呈纵深延伸。事发的梨泰院1出口西侧,即汉密尔顿酒店旁小巷子仅是作为联络路使用,巷道两侧是高耸的墙体,属于典型的“人群难以疏散”的地形[14]。在这种道路坡度设计的狭窄巷道内,人员聚集无法向左右两侧疏散,且坡度差造成的动能势差容易导致高处人员下坡速度增快,坡道低处的人员若未能及时躲避则很有可能被挤压推倒,若倒下的人员未及时站起或引起他人注意,则极有可能发生连环踩踏。

2.4.1.3 人群聚集地道路安全有失规范

事发地的道路宽度约4米,且多为具有高低差的坡道,道路两侧是高耸的墙体,在街道旁摆放、堆积了酒吧和俱乐部等用来增添节日氛围、招揽顾客和吸引行人目光的装潢或饰品,如具有万圣节风格的南瓜等,而这些物品同时也挤占了巷道有限的通行宽度,该类店铺是否符合安全规定、道路坡度是否符合安全设计均是影响道路环境及行人通行风险的重要因素。

2.4.1.4 节日冲击下的混乱失序社会环境

事发时间段恰逢韩国解除新冠疫情限制和保持社交距离措施,加上万圣节的节日特色和节日氛围,年轻人倾向于聚集在户外庆祝节日以满足此前因疫情限制而未能获得的精神需求,而这增大了社会失序的风险,有受访者称“梨泰院的路很窄,就是在这种路上,挤满了排队要进酒吧的人,莫名在路上蹦迪的人,还有骑着一些摩托车的人”,带有“报复性”的、未受管制的庆祝行为一定程度上对社会秩序出现混乱造成影响,而因社会环境的混乱失序带来的人群风险也在逐渐增加。

2.4.1.5 高人员密集的地铁出入设置问题

事发的汉密尔顿酒店旁的小巷是距离梨泰院地铁站1号出口最近的巷道,该巷道呈南北纵深走向,连接梨泰院路和梨泰院路27ga街,周边分布着俱乐部、酒吧、购物中心,是大量年轻人的聚集地。逢节假日,梨泰院便成为年轻人休闲娱乐的主要场所,而地铁作为年轻人首选的现代化运输工具之一,节假日的客运吞吐量大大增加,对于此类高人员密集度的站点,若站长未能敏锐察觉到站内人数的危险等级变化,则极有可能造成该站点所在的地下空间和街面出现人员拥挤状况。

2.4.2 承灾体方面

2.4.2.1 人员素质的参差不齐

在此次踩踏事故中,人员素质参差不齐直接影响拥挤人群疏散和救援效率。有当事人称在拥挤中心嘈杂的环境中有人大呼“推”等带有怂恿意味的指令,这对原本就混乱的现场秩序造成更恶劣的影响和误导。此外,在事故发生后警察抵达现场开启交通管制和人员管控后,仍有很多不配合疏散的人群围观“看热闹”,一定程度上阻碍了现场救援的快速推进。

2.4.2.2 人员风险感知意识较差

在人群高度聚集的地方,人群密度和人员状态会造成明显的空间挤压,0.54人/m2或以下人数能够相对自由移动,而3.8人/m2或以上可能形成严重拥塞,稍许或不能移动,当人群密度达到10人/m2时,人员的站席表现为无法动弹、急需呼救的状态[15]。在韩国梨泰院踩踏事故中,大约18m2的空间里拥挤了300多人,平均16.7人挤压在1m2的空间内,人员受挤压感极其强烈。而在事故发生前,梨泰院附近已聚集了大规模人群,当在稍超出个人承受范围的挤压作用下仍未及时感知潜在的踩踏风险并采取有关避险措施,由此造成大部分人员撤离不及时,当人群高度挤压以致个人感到迫压,此时风险感知达到阈值,但已难以撤离。

2.4.2.3 应急救援技能未普及

在踩踏事故发生时,人员未能及时疏散撤离,同时也没有机会和空间采取紧急的防挤压措施自救,导致拥挤中心的人员被推倒踩踏或是站立着被挤压窒息。在事故救援阶段,急救车辆和专业人员因堵车无法及时赶到现场,掌握心肺复苏的人员无法及时满足现场救治需求,应急自救和他救技能未能广泛普及。

2.4.2.4 思维惯性影响应急管理

事发当天韩国警方已预料到会有相当大规模的人员聚集在梨泰院,并在梨泰院部署了137名警力,所部署的警力远多于2017年至2019年各年份部署的37到90人,但因未料到人潮涌来导致大规模伤亡事故,一线警员也未能及时察觉到人数的骤增,对于节假日公共场所的人群聚集现场研判未能奏效。

2.4.3 致灾因子方面

2.4.3.1 联络空间挤压受限

踩踏事故发生时间是周六晚上十点左右,此时约300人聚集在梨泰院1出口西侧的夹巷内,光线昏暗,两侧墙体影响视线,人员对周围环境的可视度差,无法观测到脚下和前、后方的状况,视野和有效的联络空间被限制,人员只能随着人潮涌动,无法及时获取周围动态以采取相应的急救措施。

2.4.3.2 信息交互出现障碍

在踩踏事件现场,拥挤中心的人员向外部释放警示信息和求救信号,但因附近的酒吧播放的音乐和人群噪声对后方涌入人群造成了强烈的信息接收干扰,导致拥挤中心后方的人仍然在向前拥挤,拥挤中心人员受到更加强迫的挤压感。此外,因事故发生时人员高度聚集,网络信号负荷短时间内激增,手机呼出服务不畅通,网络通讯变差,事故现场的信息传达和交流出现严重阻滞。

2.4.3.3 人员管控及交通管制未及时跟进

地铁的载客量和出入站口的人流量一定程度上暗示了地下空间和地面人群的密集程度。在前往梨泰院的人群形成大规模聚集之前,地铁便出现了拥堵,在地铁出入口出现了一定时间的人员对冲。对此,有关部门并未及时进行交通管制以保持道路畅通,也未采取过站不停等措施分散出入人潮,人员和交通的应急管制措施未能随着人群规模的扩大而及时跟进。

3 基于危机成因模型的踩踏事故应急能力提升对策

3.1 孕灾环境方面

3.1.1 动态检测人群密度

群体动力学的研究表明,人群的行进速度并不是决定于个体的平均行进速度,而是决定于人群的密度[16]。人群聚集密度控制是降低拥挤踩踏事故风险和加快人群安全疏散的重要措施[17],在韩国梨泰院踩踏事故中,一线警员并没有察觉到人员的骤增,对于人群密度和可能风险变化的现场研判出现失误,人群规模在不断逼近“瓶颈”区域的峰值,严重的踩踏甚至“站立死亡”发生,对此,亟需加强对公共场所的人群密集进行动态监测以及时疏导人群,避免推挤、踩踏等状况发生。

3.1.2 完善道路安全标识

韩国梨泰院踩踏事故发生在深夜,因庆祝万圣节道路周围灯光多采用昏暗光线,加之聚集在夹巷里的人群因彼此间距离极近,有效的可视范围极少,且事发地所在巷道连接梨泰院路和梨泰院路27ga街,在可视能力降低的情况下极易发生人员对冲,对此,需注重对人群的行进路线进行合理设计,避免出现路线交叉、异向人群聚集等现象,同时,更应保证人群聚集场所照明的亮度,增设紧急照明设备[13],完善道路安全标识以警示行人。

3.1.3 多部门协同采取限流措施

现代化城市已是环环相连的统一体,风险呈现耦合、衍生等特征,这意味着预防踩踏事故等突发公共事件的发生不能仅依靠政府部门,更应结合社会其他多元主体力量。在韩国梨泰院踩踏事故中,地铁是连接地下空间和地面的中介,同时也是监测人流量和站点人口密度的第一道关口,因此,可通过地铁方采取过站不停、限流或在相关软件上显示地铁人群密集情况等方式来警示出行人员及应急管理者,缓解各节点的人群密度,即通过构建多方协同关系来共同抵御风险。

3.1.4 制定公共活动应急预案

应急预案是大型活动公共安全风险防治的重要手段。在韩国梨泰院此次踩踏事故中,警方并未对此类活动和人员短时间内大量聚集制定应对方案,导致风险预防处置出现偏差。对此,有关部门要通过分析场所的环境条件和场所的容量,以及各种影响场所内活动的不确定因素,针对人群的规模及时制定应对不同人群聚集程度风险等级的科学、合理的应急预案,以更妥善部署警力预防事故发生,这同时也有助于警方更充分地处置应对突发踩踏事故,及时响应,降低事故伤亡及损失。

3.2 承灾体方面

3.2.1 加强群众应急知识教育

韩国梨泰源踩踏事故凸显了加强群众应急知识教育的重要性。提升风险预控应该是社会公众自身行为的优先考量,特别是要强化社会公众在公共场合的秩序意识和规则意识[18]。通过加强群众对拥挤踩踏等突发公共事件的安全知识宣传与科普教育工作,提升群众对风险的感知能力,引导群众自发远离风险源,同时应急知识教育有助于提升群众自身的风险意识和风险防范、自救和互助能力,帮助群众更好、更快速地识别风险,规避风险。

3.2.2 强化政府部门风险意识

强化风险意识是城市公共安全治理的主观条件。为有效预控风险,政府必须从战略上强化风险意识,风险预控的理念和机制应该成为政府行政行为发生的前置决策要素[15]。风险预控理念与机制有助于避免应急管理者陷入惯性思维的桎梏,及时发现苗头性、趋势性问题[19],更好地应对“黑天鹅”、“灰犀牛”事件,此外,政府部门也需加强对国际间、地区间突发公共事件的危机学习,在危机学习的过程中“强自身”,提高对风险研判的敏锐度和预控水平。

3.2.3 加强踩踏事故应急演练

公共安全应急响应通常面临着时间紧迫、环境复杂多变等情形,人群聚集导致事件演化的复杂性和不确定性加大[20],这就要求根据事先制定的应急预案定期开展踩踏事故应急演练,并将群众纳入应急演练之中,在应急演练中掌握避难救援知识与技能,提升有关部门在人群聚集区域开展公共安全应急管理工作的熟练度,更快速地进行应急协同响应。

3.2.4 完善政府部门应急管理体系

紧急情况下,人群拥挤踩踏事故发生过程经历了人群自由移动、滞留、拥挤和踩踏四个阶段[21],这意味着踩踏事故之前仍有反应时间,而在韩国梨泰院踩踏事故中,警方暂未明确此类活动责任界定和应对方案,一定程度上造成了响应的延误。对此,完善政府部门应急管理体系,应先确定举办大型活动的主管部门与审批部门,明确防范应对踩踏事故的各部门职责,充分利用踩踏发生前的反应时间,确保预防监测可为,推动踩踏事故应急管理从事后救援向事前预防转变。

3.3 致灾因子方面

3.3.1 规范街道商铺安全运营

在闹市里巷道往往设置着各商铺、酒吧、俱乐部的出口,当人群在狭窄的巷道高度聚集时,这些出口就成了处于拥挤状态的人群左右疏通的安全避难口。因此,应利用好酒吧、商铺等店的出入口,确保好安全出口的数量、宽度符合要求,且保证安全出口、安全通道畅通[13],加强对街道商铺的安全运营规范和安全教育,开放、畅通生命通道。

3.3.2 设置踩踏风险预防阈值

韩国梨泰院踩踏事故中有关部门缺乏明确的风险预防目标和阈值,造成对群体性聚集活动发展情形错误的预判和错误的风险计算。预防目标的设立就是一种风险“反推”,它与风险“预测”一样都能有效降低风险,并且激励创造性地找到风险预防具体可行的方案[22],对此,有关部门需根据应急预案对人群密集程度和可能出现的危险设置预防阈值,以此为基线部署相应程度的警力和资源,并通过热感等人流量和人群密度监控手段预防踩踏事故发生。

3.3.3 人群信息交流与警示

在韩国梨泰院踩踏事故中,人群滞留阶段和拥挤阶段转化间隔较短,在“瓶颈”区域的人员向后方传达信息时却因嘈杂的现场环境失效,而拥挤事故往往就出现在前后信息交流失效的人群[23]。因此,在必要时需及时通过应急广播等工具,高强度地向人群聚集区域传达风险信息,促进人群信息交流,扩大联络空间,引导人群根据有效信息规避风险。

3.3.4 增加公共场所应急设备

在发生大规模的人群拥挤踩踏事故后,凭借救护人员的人工胸外按压耗能大、效率低,对此应根据街道人流特点,点对点增加安置在公共场所的紧急救助设备设施数量,借助智能应急设备设施如AED自动体外除颤仪提升紧急状况下救援效率,此外,增加公共场所应急设备并标明使用方法有助于现场群众在专业救护人员到来之前进行先期救援,把握好紧急救援的黄金时期。

4 结论

随着人类文明的发展,各种大型群体性集会活动成为越来越多国家、地区和城市的文化符号,在人类尽享狂欢之际,公共安全隐患也潜滋暗长[24]。在公共场所,自发聚集的群体性踩踏事件具有“场所不定、诱因不定、发生突然、危害巨大”等特点[25],且多是在“瓶颈”区域拥挤踩踏造成[17]。韩国梨泰院踩踏事故的惨痛教训时刻在警醒着每一个人,踩踏事故发生原因多样,但无疑均会对个人生命健康和社会和谐稳定造成损害,因此,重视城市应急治理体系与应急能力现代化建设,促进城市安全韧性提升刻不容缓,对此,需针对公共场所人群流动和聚集特点完善人群密度监测预警、应急响应和事故善后工作,提升全民踩踏事故应急能力,大力推动城市公共安全治理体系、治理能力现代化建设,助力平安城市建设。