跨膜蛋白63C基因遗传多态性与缺血性脑卒中气虚证显著关联

古联 梁宝云 周文君 刘永辉 龙建雄 严雁 朱路路 苏莉

(广西中医药大学 1第一附属医院脑病科二区,广西 南宁 530023;2研究生学院;广西医科大学 3公共卫生学院流行病与卫生统计学教研室;4公共卫生学院)

缺血性脑卒中(IS)系由机体“内伤积损颓败”,又遇风、火、痰、瘀等邪气而发,属于祖国医学“中风”的范畴。中医诊断的过程强调“辨证”,以“望、闻、问、切”四诊收集的资料为作为辨证诊断依据,诊断过程可能会受个人知识储备及临床经验等的主观认识干扰,缺乏客观依据的指导,故探寻证候诊断的物质基础以实现“精准证候”是亟待解决的问题。基因组学研究认为,中医证候的形成存在分子遗传学基础〔1〕,基因多态性可能是不同疾病如不寐、高血压等不同证型诊断的依据〔2,3〕。跨膜蛋白(TMEM)63C基因存在于人体的第14号染色体上,由其指导合成的蛋白可参与高渗激活离子通道结构的构成,介导细胞内外离子的转运过程〔4〕,调节细胞内外离子的平衡状态,进而影响脑卒中早期脑组织的病理变化过程〔5〕。目前关于跨膜蛋白家族相关基因的文献报道主要集中在肿瘤方面的探索上,关于TMEM63C基因遗传多态性与IS中医证候要素关联的研究尚未见报道。本研究以中国南方汉族人为研究对象,基于病例对照的研究方法,通过探索TMEM63C基因遗传多态性与IS中医证候要素之间的关系,旨在为IS的中医辨证诊断及分型提供客观的参考依据和物质基础。

1 资料与方法

1.1研究对象 病例组:来源于广西中医药大学第一附属医院住院治疗的IS患者,共计774例。纳入标准:所有纳入病例组的研究对象发病时间均在7 d以内,由两名主治及以上职称的神经内科医师在头颅CT和(或)磁共振成像(MRI)头颅平扫检查的辅助下明确诊断;所有病例组患者的诊断必须同时符合IS的中、西医诊断标准,其中中医诊断符合《中风病诊断疗效评定标准(试行)》(1994年国家中医药管理局脑病急症科研协作组制定)的诊断标准,西医诊断则参照《各类脑血管疾病诊断要点》(1996年中华医学会第四次全国脑血管病学术会议修订版)中脑卒中的相关诊断标准进行诊断;中国南方的汉族患者。排除标准:由动脉炎、血液病、脑外伤、肿瘤、脑血管畸形、药物等引起的脑卒中;其他特殊类型的脑卒中,如出血性脑卒中、脑梗死昏迷或失语、短暂性脑缺血发作等;合并严重肝肾功能不全、血液系统疾病、重度休克或不能合作完成各项资料的收集及相关指标测定的患者。

对照组:来源于同时期同医院体检中心参加体检的正常人及骨科住院轻症患者,共计793例。纳入标准:既往无脑卒中等脑血管疾病病史者;各系统均无重大疾病者;性别、年龄的分布与病例组相匹配者;中国南方的汉族人。排除标准:既往有心脑血管疾病史或家族史的患者;因精神、语言等因素无法合作者完成资料收集者。

病例组男459例、女315例,对照组男437例、女356例;两组差异无统计学意义(χ2=2.815,P=0.093)。病例组平均年龄(64.12±10.34)岁,对照组平均年龄(63.81±10.36)岁,两组差异亦无统计学意义(t=-0.582,P=0.561)。本研究所纳入研究的对象相互间均不存在血缘关系,并签署知情同意书且自我报告三代以内均为的中国汉族人。本研究方案交由广西医科大学伦理委员会进行审核并通过。

1.2中医辨证 依据《中风病辨证诊断标准》(1996年国家中医药管理局脑病急症科研组颁发)中的中医证候诊断量表,对纳入的IS患者进行中医证候诊断评分,按照评分结果判定相应的中医证候。该辨证诊断量表分为6个基本证候要素(分别为风证、火热证、痰证、血瘀证、气虚证、阴虚阳亢证),将诊断某一证候各项要点所得的最高分相加作为该证候的得分,得分≥7分,则为该证候诊断成立。诊断过程由两名经统一培训、具有主治医师或以上职称的脑病科中医师,在IS患者起病7 d内进行评分,根据证候评分诊断中医证候。若出现两名中医医师对同一患者的证候辨证诊断结果不统一,则立即交由第3名具有副主任医师以上职称脑病科的中医医师进行最终的证候诊断。中医辨证结果(同一患者可同时存在多个证候要素):风证318例、火热证88例、痰证351例、血瘀证177例、气虚证89例、阴虚阳亢证17例。因阴虚阳亢证样本量过少,故不进行基因多态性位点与该证型的遗传关联分析。

1.3基因分型 以乙二胺四乙酸(EDTA)抗凝管抽取研究对象2 ml清晨空腹外周静脉血,通过北京艾德莱生物科技有限公司(Aidlab biotechnologies CO.Ltd)的全血基因组DNA提取试剂盒进行全血基因组DNA的提取,使用NanoDrop2000仪器检测全血基因组DNA的OD值及1.25%琼脂糖凝胶电泳检测法对全血基因组DNA进行质检,质检合格后的全血基因组DNA转移至-80℃的低温冰箱冻存以备用。引物设计PCR和单碱基扩展引物则交由生物公司采用 AssayDesigner3.1 软件进行合成。对收集的全血基因组DNA样本采用MassARRAY SNP技术进行基因分型检测。对其中5%样本的DNA样本进行基因分型重复检测,检测过程采用盲法,即事先未告知实验操者样本的病例、对照分组情况,两次检测符合率为100%。

1.4血脂水平、凝血标志物及血尿酸水平的测定 采用非抗凝管和抗凝管分别抽取研究对象各2 ml清晨空腹外周血,运用HITACHI日立7600全自动生化分析仪,对其中2 ml非抗凝血进行血脂水平〔包括总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、极低密度脂蛋白胆固醇(VLDL-C)等生化指标〕及尿酸(UA)水平的测定;另取2 ml抗凝血,分别采用迈瑞6900全自动血细胞分析仪和法国StAgO Capact血凝仪对血小板(PLT)水平及凝血功能指标〔包括活化部分凝血酶原时间(APTT)、D-二聚体(D-D)、纤维蛋白原(FIB)、国际标准化比率(INR)、凝血酶原时间(PT)、凝血酶原时间活动度(PTA)、凝血酶时间(TT)等〕进行测定。其中血小板的测定采用电极阻抗聚集度测定法(MEA),凝血功能相关指标的测定采用凝固法。各指标的测定过程均严格按照标准化实验程序的要求进行。

1.5统计学分析 本研究中涉及的遗传关联分析采用PLINK软件进行。其中,哈温平衡(HWE)的检验采用拟和优度χ2检验;基因型频率分布的组间比较采用χ2检验;各遗传模型(加性模型、显性模型、隐性模型、等位基因型)与疾病的关联分析采用非条件多因素 Logistic 回归模型,并计算关联强度,以OR值及 95%置信区间(CI)表示;使用一般线性模分析基因多态性位点与疾病数量性状的关联。其他资料的统计分析采用SPSS18.0软件进行,以χ2检验进行计数资料的组间比较,通过t检验或方差分析进行正态分布计量资料的组间比较,非参数法进行非正态分布计量资料的组间比较。本研究涉及的统计学检验均为双侧检验。

2 结 果

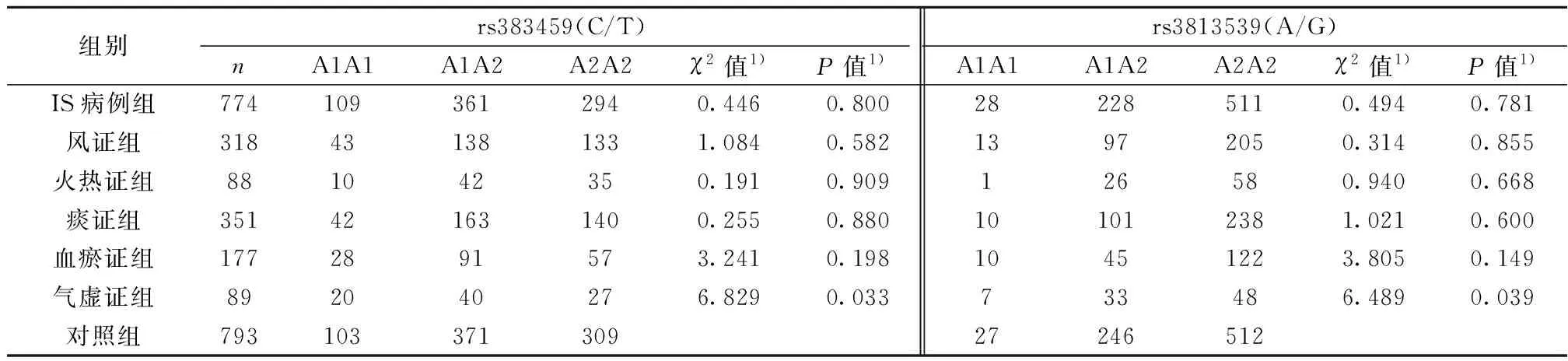

2.1TMEM63C基因rs383459、rs3813539多态性位点的HWE检验及基因型频率分布比较 TMEM63C基因rs383459(PHWE=0.645)、rs3813539(PHWE=0.817)多态性位点在对照组中的基因型频率分布均符合HWE定律。rs383459的基因型频率在气虚证组与对照组之间的分布差异具有统计学意义(P<0.05),但在风证、火热证、痰证、血瘀证等证候组与对照组之间的分布差异无统计学意义(均P>0.05);rs3813539的基因型频率在气虚证组与对照组之间的分布差异亦具有统计学意义(P<0.05),但在风证、火热证、痰证、血瘀证等证候组中与对照组之间的分布差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表1。

表1 TMEM63C基因rs383459、rs3813539多态性位点的基因型频率分布比较(n)

2.2TMEM63C基因rs383459、rs3813539多态性与IS及其中医证候要素发生风险的关联分析 风证、痰证、血瘀证、气虚证、火热证、阴虚阳亢证证候要素分别为:318例(41.09%)、351例(45.35%)、177例(22.87%)、89例(11.50%)、88例(11.37%)、17例(2.20%)。TMEM63C基因多态性位点rs383459与IS气虚证的易感性显著关联〔加性模型:OR(95%CI)=1.46(1.07~2.01),P=0.019;隐性模型:OR(95%CI)=1.97(1.15~3.38),P=0.014;等位基因模型:OR(95%CI)=1.46(1.06~2.00),P=0.018〕,校正性别、年龄后,关联仍具有统计学意义〔加性模型:ORadj(95%CI)=1.46(1.06~2.01),Padj=0.021;隐性模型:ORadj(95%CI)=1.98(1.15~3.40),Padj=0.014〕。多态性位点rs3813539与缺血性中风气虚证的发生风险亦显著关联〔加性模型:OR(95%CI)=1.55(1.08~2.22),P=0.017;显性模型:OR(95%CI)=1.56(1.00~2.44),P=0.049;隐性模型:OR(95%CI)=2.43(1.02~5.75),P=0.044;等位基因模型:OR(95%CI)=1.54(1.08~2.20),P=0.017〕,校正性别、年龄后,关联仍具有统计学意义〔加性模型:ORadj(95%CI)=1.57(1.09~2.25),Padj=0.015;显性模型:ORadj(95%CI)=1.59(1.02~2.48),Padj=0.043;隐性模型:ORadj(95%CI)=2.48(1.04~5.91),Padj=0.040〕。但在所有遗传模型中,rs383459、rs3813539多态性与风证、火热证、痰证、血瘀证的发生风险无统计学关联(均为P>0.05)。

2.3TMEM63C基因rs383459、rs3813539多态性与IS患者中医证候要素评分的关联分析 风证、痰证、血瘀证、气虚证、火热证、阴虚阳亢证证候要素评分分别为:(9.53±2.75)分、(9.99±2.51)分、(8.63±1.73)分、(7.94±1.61)分、(8.80±1.91)分、(11.17±3.67)分。TMEM63C基因多态性位点rs3813539与IS气虚证评分显著关联〔加性模型:β(95%CI)=0.39(0.05~0.74),P=0.027〕;校正性别、年龄后,关联仍具有统计学意义〔加性模型:βadj(95%CI)=0.39(0.04~0.74),Padj=0.027〕。但多态性位点rs383459与IS风证、火热证、气虚证、痰证、血瘀证等证候要素评分的关联均无统计学意义(均P>0.05)。

2.4TMEM63C基因rs383459、rs3813539多态性与IS患者血脂水平的关联分析 两组血脂水平数据见表2。两组TC、TG、HDL-C、LDL-C、载脂蛋白A1差异有统计学意义(P<0.05)。校正性别、年龄后,TMEM63C基因多态性位点rs383459与IS患者的TG水平具有统计学关联〔隐性模型:βadj(95%CI)=0.19(0.01~0.37),Padj=0.040〕。而多态性位点rs3813539与IS患者的HDL、LDL、VLDL、TC、TG水平之间均无统计学关联(均为P>0.050)。

2.5TMEM63C基因rs383459、rs3813539多态性与IS患者凝血标志物的关联分析 两组凝血功能指标数据见表2。两组PT、INR、PTA、APTT、TT、FIB差异有统计学意义(P<0.05)。校正性别、年龄后,TMEM63C基因多态性位点rs383459多态性与IS患者的PTA指标显著相关〔隐性模型:βadj(95%CI)=3.79(0.08~7.51),Padj=0.047〕,但与FIB、PT、D-D、TT、APTT、INR、PLT等凝血指标之间均无统计学意义(均为P>0.050);多态性位点rs3813539与IS患者PTA、FIB、PT、D-D、TT、APTT、INR、PLT等凝血指标之间的关联亦无统计学意义(均为P>0.050)。

2.6TMEM63C基因rs383459、rs3813539多态性与IS患者尿酸(UA)水平的关联分析 两组UA数据见表2。IS组UA水平显著高于对照组(P<0.05)。TMEM63C基因多态性位点rs3813539与IS患者的UA水平显著关联〔加性模型:β(95%CI)=-13.35(-26.49~0.21),P=0.047;隐性模型:β(95%CI)= -39.10(-77.67~-0.53),P=0.047〕,校正性别、年龄后,关联仍有统计学意义〔加性模型:βadj(95%CI)= -13.39(-26.54~0.23),Padj=0.046;隐性模型:βadj(95%CI)=-39.24(-77.92~-0.55),Padj=0.047〕。

表2 两组临床指标比较

3 讨 论

TMEM 63C是TMEM63C基因的表达产物,该蛋白主要与TMEM63A、TMEM63B共同形成一个高渗激活的离子通道结构,在高渗刺激状态下参与细胞膜表面渗透压受体信号转导的过程,通过感受细胞内外渗透压的变化参与调节细胞内外离子转运及平衡〔6〕。离子转运蛋白功能障碍和离子稳态失衡可影响神经毒性信号通路的转导,进而调节细胞水肿、凋亡及自噬等细胞退化的过程,是脑缺血脑组织损伤的早期病理改变〔5,7〕。TMEM 63C属于TMEM蛋白家族的成员之一,与其相类似的还有糖基化蛋白(TMEM9B)、神经毒素(TMEM16)、LR8(TMEM176B)、RAS诱导衰老蛋白(TMEM158)等,综合现有的功能报道,TMEM家族蛋白在体内可参与如离子通道质膜的组成、信号转导通路的激活、细胞趋化、黏附及凋亡过程的介导等多项生理病理的变化过程〔8,9〕。细胞趋化、黏附、凋亡时沉积于血管内皮下,释放炎症因子,致使血管内皮损伤发生慢性炎症,促使或加速动脉粥样硬化的发生、发展,而动脉粥样硬化是缺血性脑卒中发病的重要危险因素和病理基础。TMEM63C最终可能通过上述途径来影响和参与脑卒中的发生、发展过程。虽然本研究未发现TMEM63C基因rs383459、rs3813539两个多态性位点与IS的发生风险相关,但发现这两个多态性位点均与IS气虚证的发生风险显著关联,与IS风证、火热证、痰证、血瘀证的发生风险无关联。

IS是一种异质性疾病,其在病因、临床表现、病情的进展、预后及对治疗药物的敏感性等方面均存在着群体差异〔10,11〕。如临床上依据IS的病因特点,可将其分为大动脉粥样硬化型、心源性栓塞型、小动脉闭塞型及其他病因型等,依据脑卒中发生后的临床表现又可分为完全前循环梗死、部分前循环梗死、后循环梗死、腔隙性梗死等,还可依据病程及预后的不同分为脑梗死急性期、脑梗死恢复期及脑梗死后遗症期。现代基因组学研究发现,疾病的异质性是在遗传因素与环境因素共同作用下相互影响的结果〔12〕。如Das等〔13〕报道TLR4基因C1196T多态性与颅内大动脉粥样硬化型脑卒中显著关联,但与颅外大动脉硬化型脑卒中、腔隙性脑梗死的发生无关联;胥丽霞等〔14〕学者也发现COX-1上C50T基因突变会增加阿司匹林抵抗(RA)的风险。由此说明,IS疾病异质性具有分子遗传学基础。

中医对疾病的认识以辨证论治的思想原则为基础,“证候”是中医对疾病在发生发展过程中某一阶段的病因、病位、病性及病势等总的病理概括,不同的人患同一疾病或同一疾病的不同阶段,其所形成的证候亦因人、因时而异,即“同病异证”,是疾病个体多样性的体现。遗传多态性是种内群体间或群内个体间多态现象的根本原因,包括染色体多态性、酶和蛋白质多态性、抗原多态性、单核苷酸多态性(SNP)等五类,其中SNP是最常见的多态性类型。可见,“同病异证”与疾病遗传多态性有着相通之处。纵观中医体质学说与现代基因组学,二者均存在遗传的本质,均受遗传因素和环境因素的影响,体质是证候的内在基础,证候的形成亦受遗传因素的影响,基因-体质-证候之间存在着必然联系〔15,16〕。近年来越来越多的观点支持中医证候的形成与基因遗传多态性有关,并且某些基因表现的证候特异性可作为疾病中医辨证的物质基础,如转化生长因子(TGF)-β1基因rs4803455位点的AC基因型与类风湿关节炎肺间质病变肺肾气虚证密切相关〔17〕,丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)1基因rs9340多态性可增加男性IS风痰瘀阻证的发生风险,但对IS气虚血瘀证的易感性无影响〔18〕。本研究发现,TMEM63C基因rs3813539多态性位点均与IS气虚证的易感性、证候评分显著关联,与风证、火热证、痰证、血瘀证等其他中风中医证候要素均无关联,本研究的结果与既往的研究成果一致,均支持中医证候具有分子遗传学基础。

脑卒中的病机总属本虚标实。早在清代,著名医家王清任就明确指出“半身不遂,亏损元气,是其本源……若元气一亏,经络自然空虚……气亏得半身不遂,以致跌仆〔19〕”。医籍《杂病源流犀烛》中亦有记载:“曰痰曰火,总由于虚,故虚为中风之根也〔20〕”。体质是人体生命在遗传基础上形成具有相对稳定的形态结构、生理功能、代谢等特征的表现,45岁以上年龄段人群体质以虚为主〔21〕。可见,正气亏虚是IS发生的关键及根本病理基础,风证、火热证、痰证、血瘀证等证候的产生均是在气虚的基础上变生而成〔22〕。血脂、凝血及UA等生化指标分别是中医痰、瘀、湿的物质体现〔23,24〕。基因组学认为,人体内的血脂、凝血、UA等生化指标的代谢受基因多态性的调节。如Verbeek等〔25〕发现TRIB1基因rs2954029位点多态性与人体内TG水平显著相关,rs7094081多态性位点与人体内的凝血指标关系密切〔26〕,冠心病相关基因C6orf105 rs6903965多态性与汉族人群的无症状型高尿酸血症显著关联〔27〕。本研究也发现,TMEM63C基因rs383459多态性与IS患者的TG水平和PTA指标显著相关,rs3813539与IS患者的UA水平显著关联,提示TMEM63C基因多态性可能影响血脂、凝血及UA等IS危险因素的代谢及病理过程,进而影响IS的发生及证候演变的过程。

本研究以“精准医疗计划”为研究背景,从基因组学的角度探索脑卒中中医证候的物质基础,发现TMEN63C基因多态性仅与IS虚证显著关联,与其他中医证候要素均无关联,为中医“同病异证”理论提供了物质支持,为IS“精准证候”诊断提供了客观依据。