脑机接口辅助训练对脑卒中患者上肢功能恢复效果的Meta分析

薛夏利 邓钟义 李宁

(成都体育学院 1运动医学与健康学院,四川 成都 610041;2运动医学与健康研究所)

脑卒中是一个全球性的问题〔1〕,全世界每年约有550万人死于脑卒中,500万人因脑卒中落下终身残疾〔2〕。脑卒中已成为全球范围内死亡和脑卒中死亡的第二大原因,也是导致长期严重残疾的主要原因〔3,4〕。大约30%的脑卒中幸存者存在严重的运动障碍,需要日常生活活动的帮助〔5〕。研究表明上肢其康复难度高于下肢〔6~9〕,约70%患者遗留上肢功能障碍,导致生活质量严重下降〔10,11〕。

脑机接口(BCI)是一个允许用户通过神经活动来控制环境中的设备的系统。它可以只通过大脑活动控制计算机,而不需要肌肉控制,提供了人脑与外部设备之间的直接通信通路。脑机接口有两大类:可植入性和非侵入性,分别以侵入性和非侵入性获得的脑信号来区分。脑机接口技术是神经科学和工程学的一个令人兴奋的进步。1968年,世界上第一例脑机接口技术被应用于盲人的枕叶皮层,病人在受到刺激时能看到一闪一闪的光〔12〕。随着科学技术的发展,脑机接口作为一种新型、前沿、无痛的干预手段逐渐被应用于脑卒中康复,使患者参与脑机接口反馈训练〔13~16〕。在运动脑机接口中,来自瘫痪者运动皮层的电子记录被计算机解码,将大脑信号转化为控制外部设备的命令,用于驱动机械臂或通过刺激前臂肌肉来恢复瘫痪手的运动,被认为是脑卒中患者康复的有力工具〔17~19〕。本研究主要评估脑机接口干预对脑卒中患者上肢功能康复的有效性及其系统化的科学依据,为该领域未来的研究提供一些建议。

1 资料和方法

1.1文献检索 计算机检索PubMed、WanFang Data、CNKI和维普期刊VIP全文数据库,搜集关于脑机接口对脑卒中患者上肢功能恢复效果的随机对照试验(RCT),检索时限均为建库至2020年1月1日。对于文章中提及的重要参考文献进行追溯查找。检索方式采取主题词和自由词相结合的方式,英文检索词包括:Brain Machine Interface、Brain Computer Interface、Stroke、CVA等;中文检索词包括:脑机接口、脑卒中、功能恢复等。

1.2纳入与排除标准

1.2.1纳入标准 40~80岁脑卒中患者(符合脑卒中临床诊断标准),同时需经头颅CT或磁共振成像(MRI)等辅助检查进行确诊。病程范围为亚急性(发病1~3个月)或慢性(发病>3个月),脑卒中同时伴有上肢功能障碍,无严重认知障碍。两组患者性别、脑卒中类型、偏瘫侧别、年龄、病程等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。其种族、国籍、性别、不限。

1.2.2排除标准 ①非中、英文文献;②个案报道、重复发表、报道信息太少、数据不完整及仅有摘要而无全文,无法利用的文献;③结局指标数据全缺失;④患者在入组前或入组后同时进行了多项疗法的康复治疗。

1.3文献筛选及偏倚风险评价

1.3.1文献筛选 由2名研究者独立筛选文献、提取数据等资料,最后汇总。在缺乏共识的情况下,研究人员团队进行讨论以达成标准。文献筛选时首先阅读文题,在排除明显不相关的文献后,进一步阅读摘要和全文以确定是否纳入。对于符合纳入标准的研究,获得全文文章。资料提取内容包括:①纳入研究的基本信息:研究题目、患者特征等;②试验的纳入与排除标准;③干预措施;④关注的结局指标和结果测量数据。

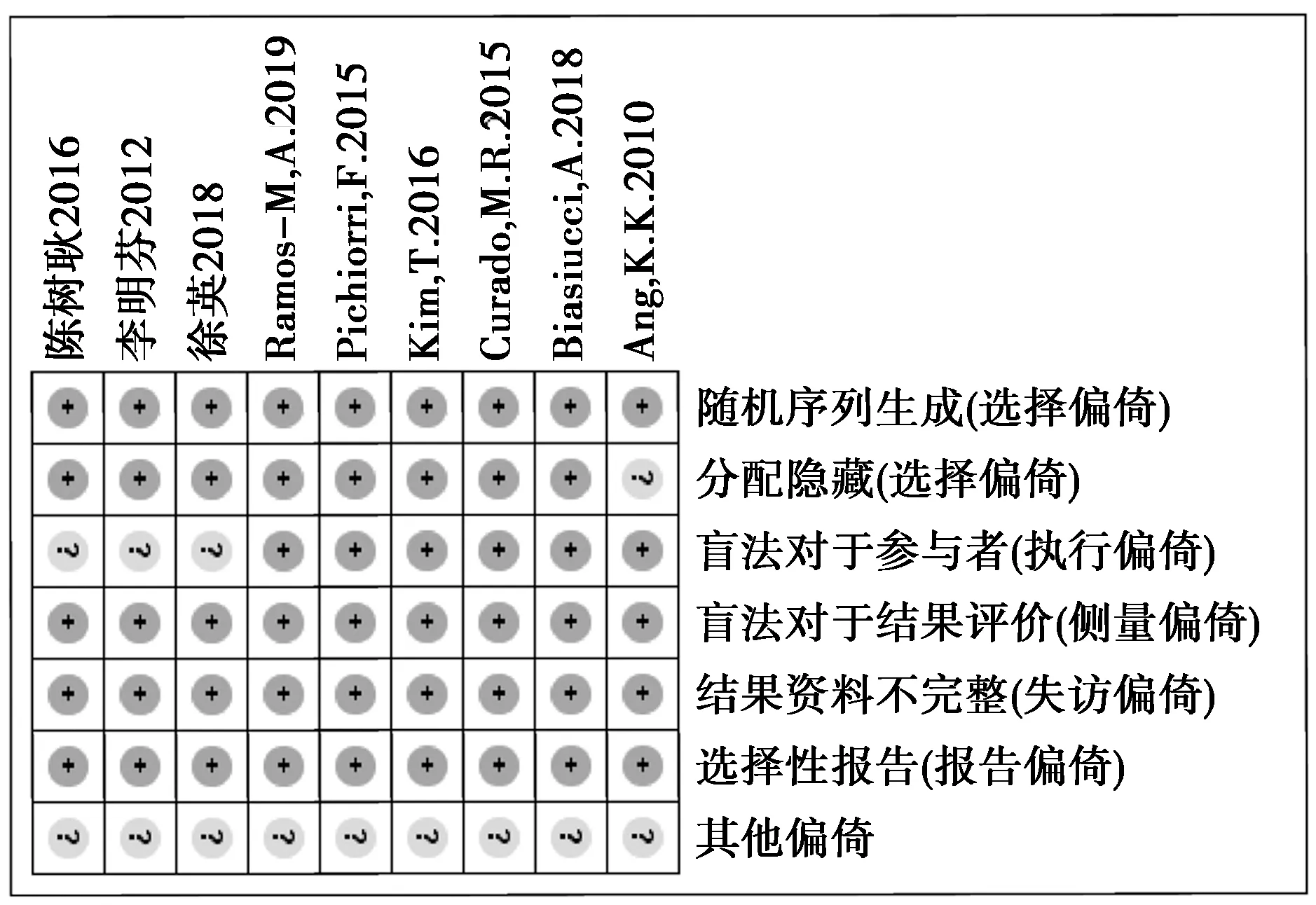

1.3.2纳入研究的偏倚风险评价 由2名研究者独立评价纳入研究的偏倚风险,最后汇总。在缺乏共识的情况下,由第三人评价。偏倚风险评价采用国际常用的Cochrane手册5.1.0推荐的随机对照试验偏倚风险评估工具〔20〕。文献质量评估的主要内容包括:①是否随机分组;②是否分配隐藏;③盲法情况(参与者、实施者、评价者);④结果数据的完整性;⑤选择性报告;⑥其他偏倚来源。低偏倚风险用“是”表示,高偏倚风险用“否”表示,对于文中未提及的信息用“不清楚”表示。

1.4结局指标 上肢运动功能评分(FMA-UE),分值越高代表上肢功能越好。其他相关指标作为参考。

1.5统计学分析 采用RevMan5.3软件对资料进行统计分析。效应量计算:使用相同结果测量的研究,计算平均差异(MD)和相应的95%置信区间(CI)。若使用不同结果测量的研究,则选定结果测量的平均值变化的标准化均数差以加权标准差均差(SMD)表示。用χ2检验多个同类研究的合并统计量是否具有显著性意义,根据χ2值得到该统计量的概率P值。异质性检验:干预效果的异质性是不可避免的,因为纳入的试验在研究设计上存在差异。纳入研究结果间的异质性采用χ2检验进行分析(检验水准为P=0.10),同时结合I2定量判断异质性大小。若P>0.10,I2<50%,则表明各研究间具有同质性,应选用固定效应模型分析;若P≤0.10,I2>50%,则表明各研究间存在异质性,应选用随机效应模型分析。Meta分析的水准设为P<0.05。对于明显的异质性则采用亚组分析或敏感性分析进行处理或只描述性分析。

2 结 果

2.1文献筛选流程及结果 各数据库检索共获得235篇相关文献(PubMed 178篇、CNKI 26篇、VIP 14篇、万方数据库17篇),删除重复获得文献213篇,阅读题目和摘要初筛排除文献181篇,阅读全文复筛排除文献数据不全10篇,指标不符合13篇,最终纳入定量合成meta分析文献9篇〔21~29〕,包括226例患者。

2.2纳入研究的基本特征及偏倚风险评价 纳入研究的基本特征见表1,偏倚风险评价结果均为随机分组;结果数据均完整;均无选择性报告研究结果;其他偏倚来源均不清楚;分配隐藏除文献〔22〕为不清楚外,均为是;盲法评估中,对研究或干预实施者除文献〔28〕为不清楚外,均为低,对结局测量者均为低。纳入文献的偏倚风险比例图见图1,纳入文献的偏倚风险总结图见图2。

表1 纳入研究的基本特征

图1 纳入文献的偏倚风险比例图

图2 纳入文献的偏倚风险总结图

2.3Meta分析结果

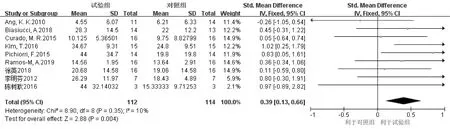

2.3.1总体分析恢复效果比较 纳入的9项研究〔21~29〕均报道了BCI辅助训练对脑卒中患者FMA-UE评分的影响。各研究间存在同质性,P>0.10,I2<50%,故采用固定效应模型分析。结果显示:BCI辅助训练与其他康复方式相比,总体差异有统计学意义〔SMD=0.39,95%CI(0.13~0.66),P=0.004〕,提示在常规治疗基础上使用BCI辅助训练对上肢功能恢复效果更明显,见图3。

图3 脑卒中患者上肢功能恢复效果FMA评分的比较(固定效应模型)

2.3.2亚组分析恢复效果比较

2.3.2.1不同分期:处于亚急性期和慢性期恢复效果FMA评分的比较 按照脑卒中患者的病程时间,将患病1~3个月的患者分为亚急性期,共3项研究〔22,25,28〕,69例患者;3个月以上的患者分为慢性期,共6项研究〔21,23,24,26,27,29〕,157例患者。各研究间存在异质性,P≤0.10,I2>50%,故采用随机效应模型分析。结果显示:BCI辅助训练对亚急性期患者与慢性期患者相比,总体差异有统计学意义〔SMD=0.33,95%CI(0.01~0.65),P=0.04〕,提示患者在亚急性期使用BCI辅助训练比处于慢性期使用对上肢功能恢复效果更明显,见图4。

2.3.2.2不同治疗时间恢复效果FMA评分的比较 按照对脑卒中患者的干预治疗时间,将治疗时间为4 w的分为一组,共纳入6项研究〔21,23~27〕,153例患者;将治疗时间8 w的分为一组,共纳入2项研究〔28,29〕,46例患者。各研究间存在同质性,P>0.10,I2<50%,故采用固定效应模型分析。结果显示:BCI辅助训练4 w与8 w相比,总体差异有统计学意义〔SMD=0.38,95%CI(0.10~0.67),P=0.008〕,提示患者使用BCI辅助训练4 w比8 w对上肢功能恢复效果更明显,见图5。

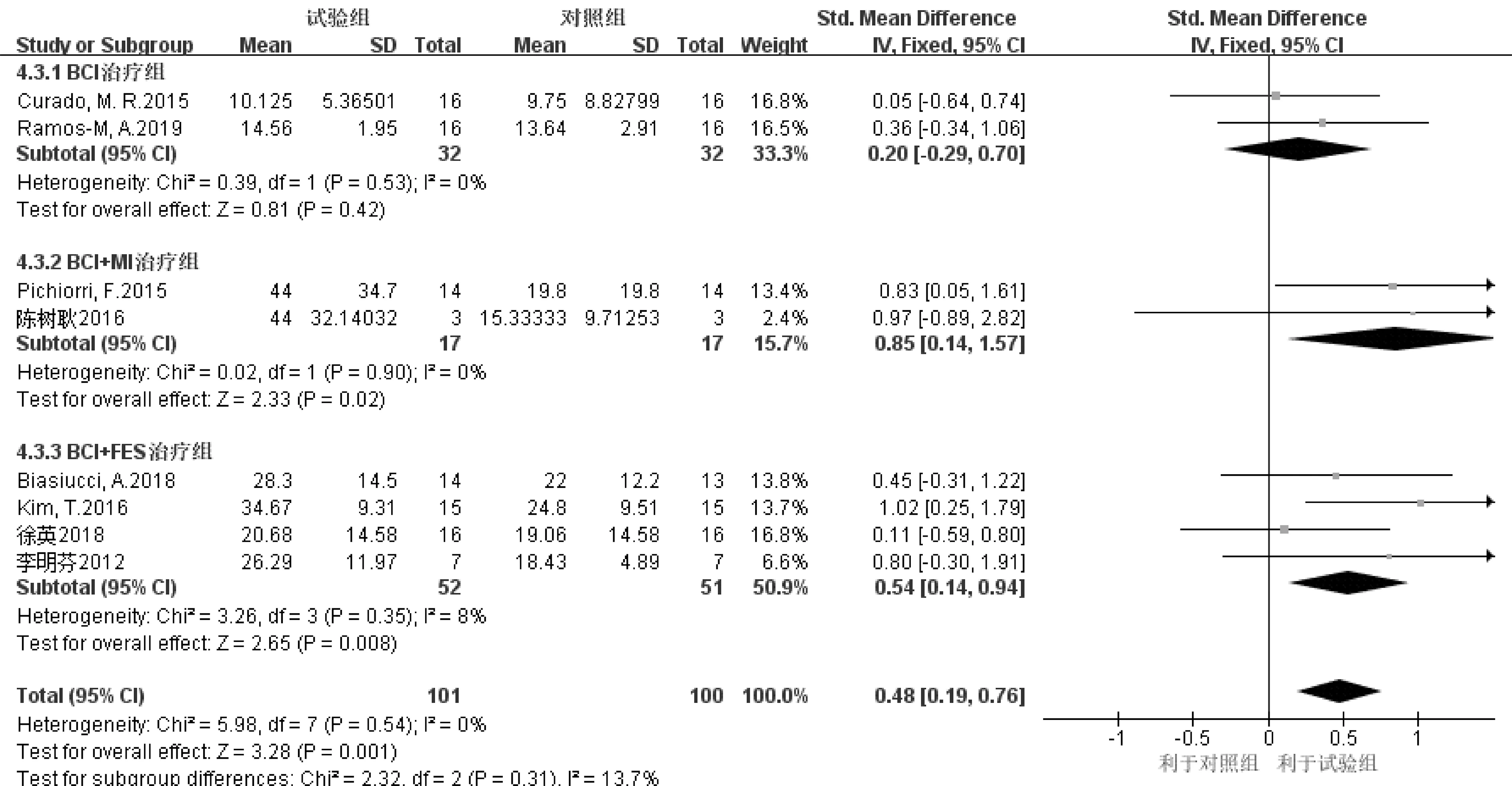

2.3.2.3不同治疗方式恢复效果FMA评分的比较 按照脑卒中患者干预治疗方式,将治疗方式分为BCI治疗组、BCI+MI治疗组和BCI+FES治疗组,BCI组共纳入2项研究〔23,26〕,64例患者;BCI+MI组共纳入2项研究〔25,27〕,34例患者。BCI+FES组共纳入4项研究〔22,24,28,29〕,103例患者。各研究间存在同质性,P>0.10,I2<50%,故采用固定效应模型分析。结果显示:BCI+FES治疗组患者与BCI治疗组和BCI+MI治疗组相比,总体差异有统计学意义〔SMD=0.48,95%CI(0.19~0.76),P=0.001〕,提示BCI+FES治疗比单纯BCI和BCI+MI治疗对上肢功能恢复效果更明显,见图6。

图6 不同治疗方式:BCI组、BCI+MI组和BCI+FES组恢复效果FMA评分的比较(固定效应模型)

3 讨 论

脑卒中是我国脑血管疾病的主要死亡原因〔30〕。近年来,我国脑卒中患者平均年龄呈下降趋势,平均发病年龄约为63岁〔31〕。因此,中年人群也应当引起重视,预防大于治疗,降低可以改变的危险因素,高血压、糖尿病、吸烟等及生活方式因素,如肥胖、饮食、营养不良和缺乏体育活动〔32〕。脑卒中常导致多种运动、感觉、认知和其他损伤,也是导致上肢远端功能运动障碍的主要原因,这些损伤是由神经组织损伤引起的。因此,成功的康复治疗必须通过促进大脑剩余的神经元连接〔33〕。

BCI技术作为一种新型、前沿的技术,辅助脑卒中患者上肢进行康复训练。提供了通往大脑可塑性的大门,改变着人类与世界的互动方式。目前,上肢功能的治疗方式大致可分为外周神经干预和中枢神经干预。外周神经干预方式有强制性运动、感觉统合训练等,而中枢神经干预方式主要是BCI〔19,29〕。为比较BCI辅助训练与其他康复训练对脑卒中患者上肢功能恢复的效果,本研究选用了目前临床上常用的上肢功能评分,它能够评估上肢的损伤程度及评估治疗效果。瑞典学者Fugl-Meyer 主要根据Brunnstrom的观点,设计了定量化的Fugl-Meyer 评价法并于1975年发表,该量表是一种完善的脑卒中运动测量方法,专门用于脑卒中偏瘫的评测〔34~36〕。它迭代地确定瘫痪肢体的每个关节的活动情况。此外,它还被推荐用于脑卒中康复试验。与其他测量麻痹性肢体功能障碍的方法不同,其需要很少的家庭用品和很少的设置。加之该量表信度和效度均较高,故被医护人员及治疗师们在临床和科研中广泛使用。因此,本研究将FMA-UE选为主要临床结局指标。

本文Meta分析结果表明BCI辅助训练对脑卒中患者上肢功能的改善有积极的作用,符合以往的研究结论,比单纯常规治疗更有效〔37~40〕。 可以认为,BCI直接控制是运动恢复的关键治疗因素,BCI辅助训练通过引起神经系统的恢复,从而改善运动功能。经过BCI训练和常规治疗后的上肢功能恢复效果,达到了对脑卒中患者有显著临床影响的运动改善水平,说明BCI辅助的康复训练是导致患者上肢运动功能改善的一个重要因素。同时提示BCI技术可作为脑卒中后上肢康复的有效干预手段。亚组分析恢复效果比较:在亚急性期使BCI辅助训练比处于慢性期使用对对上肢功能恢复效果更明显,但此结论仍有争议,根据以往的研究表明,处于亚急性的患者有部分程度的自发回复的可能性,其机制为脑卒中后引发一系列细胞和分子参与,促进神经保护和自我恢复〔41〕。故此结果仍需进一步的探讨与研究,但可以表明BCI训练不仅可以用于患者急性、亚急性的康复期,而且可以促进患者在慢性期更好的恢复,这与其他研究结果一致〔42〕;使用脑机接口辅助训练4 w比8 w对上肢功能恢复效果更明显,但由于本研究纳入的样本量较少,该结论还需在以后的相关研究中探讨;使用BCI+FES治疗比单纯BCI和BCI+MI治疗对上肢功能恢复效果更明显,这与以往研究结果一致〔43,44〕,表明BCI+FES可以潜在地诱导与运动功能相关的神经改善。通过这种结合,BCI在运动恢复和肌肉再教育方面具有未来的意义,可以治疗由脑卒中及其他神经疾病引起的神经缺陷〔45〕。BCI结合功能性电刺激系统为基础的治疗干预可以改善脑卒中患者上肢的运动功能,特别是中、重度、慢性患者,效果改善更明显。BCI结合运动想象则可使脑区保持活跃,相应提高患者运动再学习的能力,从而有利于患者进行康复训练〔25,27〕。同时提示BCI结合功能性电刺激及脑机接口结合运动想象在脑卒中后的康复治疗中具有很好的应用前景。越来越多的BCI模式被开发与应用,旨在提高因中枢神经系统损伤而无法从事任务的个体的功能和生活质量。

本研究的局限性:①纳入的9篇文献均为小样本研究,缺乏大样本的研究数据支撑,结论可能会受到影响;②部分纳入研究存在一定的偏倚风险,可能存在测量、评估等偏倚;③常规康复训练治疗无统一化规范,可能影响结果的准确性;④患者功能采评分方式受主观因素影响,可能会给结果带来偏倚以致所得的结论不可靠。

BCI辅助训练在脑卒中患者的康复中显示出良好的前景,根据加拿大的一项研究表明,约15%的医生认为对BCI比较熟悉,整体知晓率较低。只有医生和患者都参与进来,共同促进BCI项目的发展,才能帮助患者更好的恢复〔46〕。同时有助于医生进行更多更高质量的研究阐明其机制作用,并区分哪些类型的BCI能带来最好的恢复效果。为了实现这一目标,应将研究工作标准化,并明确说明方法。在此基础上,对今后的研究提出了一些建议。纳入标准需要考虑几个方面,如每个患者的特征,男女比例、年龄、病变部位和利手须确保尽可能同质。这些特征可能会影响对BCI系统的控制。为了避免发生在急性期的任何自发恢复的可能性,尽可能减少可变性,慢性脑卒中患者应作为首选。为了更好了解BCI辅助训练的作用机制,建议研究随机分成3组:①试验组(BCI辅助训练,无任何其他干预),②传统疗法组(分析疗法的影响),③传统疗法与虚假BCI治疗组。通过这样的试验设计,研究人员可以更好区分,恢复效果是来自传统疗法、BCI的神经反馈,还是两者的结合。未来的研究将有助于阐明哪种BCI模式最有效,并以此设计更有针对性的干预措施。未来的BCI干预研究还应纳入来自广泛的神经学和人口统计学资料的脑卒中患者。同时建议在未来能够开发出更多简易便携式的家用BCI系统。

综上所述,当前有限证据表明,BCI辅助训练可有效提高脑卒中患者上肢功能恢复效果;在亚急性期使用BCI辅助训练比处于慢性期使用对对上肢功能恢复效果更明显;使用BCI辅助训练时间4 w比8 w更有优势;BCI+FES治疗比单纯BCI和BCI+MI治疗对上肢功能恢复效果更明显。受纳入研究数量和质量的限制,上述结论仍需更多高质量研究予以验证,但研究结果显然支持BCI辅助训练可作为脑卒中后上肢功能康复训练的有效干预手段。