认知科学哲学的实用主义转向及其影响

戴 潘

一、导 论

自20 世纪中叶认知科学诞生以来,认知主义一直是研究主流。认知主义认为:(1)认知是抽象的形式化计算规则,认知的层次高于其具体实现的物质层次,建立在抽象的对世界的表征之上;(2)认知是离身的,我们的身体技能、感觉运动能力与认知的本质无关;(3)认知是内在主义的,在研究认知现象和过程的时候,将研究对象和世界相互分离,我们所能接触的只是内部表征,而非世界本身。上述观点都建立在近代哲学所预设的心灵—身体、心灵—世界、内在—外在、主体—客体、行动—认知等一系列二元对立基础上。然而,古典实用主义深刻反思并批判了近代哲学的形而上学和认识论基础,认为人类认识的出发点是在不确定的环境中通过探究活动来确立信念,高度强调了行动在认知中的重要地位,而将获得最终的效果作为行动的终极目标,并服务于生命的繁衍和进化。因此,相对于近代哲学的认识论转向,实用主义更强调一种实践哲学、行动哲学和生命哲学。

伴随着第二代4E 认知科学的崛起,认知科学不断认识到自身在哲学基础上对于近代认识论的依赖,因此积极吸收实用主义的理论资源,认知科学中的实用主义转向已经被越来越多学者所认可。本文将立足于当前认知科学中的实用主义转向,介绍认知科学与实用主义结合的发展趋势。首先介绍认知科学实用主义转向的基本特征,进而考察该转向的两种主要方向,即“行动”和“习惯”概念的介入。前者被公认为认知科学实用主义转向的核心要素,而后者则在近几年中不断得到重视,代表了实用主义转向的最新发展。在此基础上,我们将考察实用主义转向在认知科学与社会科学互动中的基础作用。最后,我们将探究实用主义转向是否构成了认知研究的一种范式革命。

二、认知科学实用主义转向的基本特征

我们首先考察一下认知科学实用主义转向的一般性特征,这有助于我们加深对行动与习惯的理解。

马克·约翰逊(Mark Johnson)总结了第二代认知科学和古典实用主义相结合的领域。1Mark Johnson, Pragmatism, Cognitive Science, and Embodied Mind, in Roman Madzia and Matthias Jung (eds.),Pragmatism and Embodied Cognition Science, 2016, pp. 104-111.在方法论上,约翰逊主张一种自然主义的、多层次的心智研究方法。这种自然主义反对强还原论的自然主义,后者认为成熟的心灵科学必定只能用更为基础学科的假设和方法来解释。而多层次自然主义提出,由于生命现象的进化复杂性,一个令人满意的理论最终将采用多层次解释,其中不同层次的解释分别应用于在生物与其环境不断交互作用中相应的特定功能组织的突现层次,以此来捕捉认知现象的完整性。与此同时,尽管我们可以在实证研究中将认知分成离散的、独立的模块,但是这些具有不同功能的模块往往是更大、更广泛系统的一部分,它们都被包含在这个更为广泛的互动因果模型之中。而这个更广泛系统就体现出有机体—环境持续互动的核心重要性:经验、意义、思想、交流、价值和行动都源于有机体和环境之间的耦合以及不断的互动过程。任何对于心灵和认知的二元论观点,从一开始就误解了有机体与环境之间的基本连续性。认知并非由一套给定的能力组成,而是由互动所生成的。而习惯在这种互动中扮演了重要角色,习惯不仅包含了感觉—运动,而且还包含环境诸方面,习惯从有机体内部延伸到世界中,因此既是内在的又是外在的,所有的二元区分最终都是交互过程的一种习惯性重复。由上述连续性原则可以自然得出经验所具有的丰富的、不可还原的复杂特性:经验并非我们的内在感知、表象和观念。杜威明确指出,任何对经验的考察都必须以具体的包含有机体和环境的“情境”出发,经验并非禁锢在大脑之中,而是通过人类以及环境中的对象的行动生成。经验是一个跨越了神经元、大脑皮层、身体、社会交往以及文化机构的多维时空的完整创造过程。因此,在连续性原则和扩展的经验概念基础上,一种非二元论的、非表征性的心理理论得以可能。所有的二元论中彼此对立的概念都是连续的经验过程的维度,它们并非原初概念,而是我们在反思它们的时候抽象出来的。而对于二元论的抛弃,自然导致对心理表征的抛弃,至少在表征被认为是大脑与外在客观事件相联系的实体性中介的意义上(即不存在“表征实体/理论”)。大脑中并没有类似侏儒一样作为对内在表征进行感知和思考的东西,认知所需要的仅仅是有机体—环境的耦合以及行动的模式和结构。

理查德·梅纳里(Richard Menary)认为,实用主义认知科学的基本原则还应包含作为实用主义核心的探索和推理行为,1Richard Menary, Pragmatism and the Pragmatic Turn in Cognitive Science, in Andreas Engel, Karl Friston and Kragic Danica (eds.), The Pragmatic Turn: Toward Action-Oriented Views in Cognitive Science, 2016, p. 216.即:(1)认知是通过探索性推理发展的,它在整个生命周期中始终是一种核心认知能力:实用主义假定能动者在和环境互动的过程是可错的、探索性的、开放的、历时的,我们可以从错误中不断学习和自我纠正,使得我们的信念得到修正和更新,从而在发展的环境中有效地行动。比如查尔斯·桑德斯·皮尔士(Charles Sanders Peirce)所提出的“外展逻辑”(abduction)就是一种典型的放大推理,是人类在日常活动中创造性和选择性的根源。(2)探究/问题解决始于情境中出现的让人困惑的怀疑:实用主义的探究始于思想和行动的受阻所产生的刺激,而探究就在于有机体成功克服了有问题情境的反应,通过历时的发展,有机体对于反复出现的问题的反应模式就形成了习惯,即达到一种固定的信念状态,使得我们的智能行动得以实现。

三、“行动导向”的认知科学

“行动导向”无疑是实用主义的核心原则之一。杜威就强调了行动对于认知的优先性:“我们不是从感官刺激开始的,而是从感觉—运动协调开始的,也就是视—目协调,在某种意义上,身体、头部和眼部肌肉的运动决定了所经验的事物的性质。换句话说,真正的起点始于观看的行为;它是在看,而不是对光的感觉。”2John Dewey, The Middle Works(1899-1924), vol. 10, Carbondale: Southern Illinois Univ Press, 1981, p. 97.当代认知科学“行动导向”的基本观点,是将认知的主要作用看作是支持和增强行动控制的能力,而不是产生与行动无关的内部知识模型,所有的认知操作都围绕着行动控制和目标实现的要求而得以组织和运作。

在哲学上,认知科学中的行动导向主要表现为由弗朗西斯科· 瓦雷拉(Francisco Varela)、埃文·汤普森(Evan Thompson)和埃莉诺·罗施(Eleanor Rosch)等人所主张的面向行动的“生成认知”范式。安德列亚斯·恩格尔(Andreas Engel)等人也提出:“在认知科学中,我们正在见证一个实用主义的转变,从传统的以表征为中心的框架转向一种范式,将认知理解为‘生成的’,即与外部世界进行持续互动的熟练技能活动。”1Andreas Engel, Alexander Maye, Martin Kurthen and Peter König, Where’s the Action? The Pragmatic Turn in Cognitive Science, Trends Cogn. Sci, vol. 17, no. 5, 2013, p. 202.生成认知反对传统认知主义的核心观点,提出认知是与行动紧密交织在一起的,认知能动者沉浸于他的任务域之中,认知是通过能动者的行动产生结构的能力,是通过行动从而生成自身世界的过程。认知与行动围绕着具身而展开,两者不可截然分开,强调认知架构的整体性、动态性、延展性和语境敏感性。

而在实现层面,约翰· 奥里根(John O’Regan)、阿尔瓦· 诺伊(Alva Noë)等人提出的感觉运动依赖性(sensorimotor contingency,即SMC)理论旨在揭示行动对于感知和意识的基础性。所谓SMC 理论指的是能动者在行动过程中,依赖于其运动和感官输入之间的相关变化的一种关联模式的学习和运用。生成认知和感觉运动依赖性都是建立在对世界的前理性理解,以及对于应对环境技能的感觉运动习得基础之上的。SMC 从内在的行动相关性来理解认知过程,并且SMC 是认知的构成部分,我们“看见”的过程,并不是建立在大脑对于呈现在视网膜上的感觉材料进行加工的过程,而是在SMC 的介导下,所实施的一种视觉探索性活动。恩格尔和亚历山大·梅耶(Alexander Maye)指出:首先,“介导”的概念很容易被看作和传统的表征概念作用等同,或者被看作是表征的一种替代品,但是需要澄清的是,SMC 理论之所以具有实用主义特征,就在于它明确反对表征,知觉经验不能还原为神经元(集群)的某种对应的激活状态,大脑也不是对于世界的一种镜像反映。其次,SMC 知识和技能是隐含的,使得能动者与环境结构相互协调,并调节知识的可塑性。SMC 的介导作用需要获得、记忆和维持已形成的某种习惯性作用,我们在日常中识别环境和对象,需要将当下的SMC 和从以前习得的SMC 存储中的经验相比较。依赖SMC 从而从单一的对象实例扩展到更一般性的对象类的识别,是一种归纳过程,这种归纳需要高维感觉运动交互模式简化为属于该对象类的基本属性。第三,SMC 还具有延展的时间尺度,不仅仅只适用于对于单一环境中的单一对象或者对象类的识别,还有跨不同环境和更长时间尺度的感知—运动相互作用规律,它们在某种动作序列中获取长期规律,从而构成能够超越单纯对象知觉的跨时间尺度的意识经验,这是SMC 能够在社会层面上将个体联系起来的基础。2Alexander Maye and Andreas Engel, Extending Sensorimotor Contingencies to Cognition, in Andreas Engel, Karl Friston and Kragic Danica (eds.), The Pragmatic Turn: Toward Action-Oriented Views in Cognitive Science, 2016, pp. 177-179.

感觉运动依赖性理论的激进之处在于,行动并不是以某种方式支持认知,成为认知的脚手架,而是行动本身就是认知的构成部分。但是,SMC 最初仅仅是在对感知的分析(特别是视觉)之上发展起来的,近年来,部分学者开始探讨将它应用于更复杂的认知能力的可能性。恩格尔和梅耶提出一种“延展的感觉运动依赖性(eSMC)”,旨在将SMC 从基本的感觉运动过程基础上逐步扩展到具有不同复杂度的认知能力的可能性,从对视觉的分析扩展到不同感官通道的感觉体验的性质,进而扩展到与对象和意向相关的eSMC。在意向相关的eSMC 层次上,我们就可以在更普遍的水平以及更长的时间尺度上描述能动者的行动后果,并为行动计划提供基础。

四、如何应对预测加工理论的挑战

在行动导向的认知科学实用主义转向中,我们需要考察它与另一种流行理论——心灵的预测加工理论——的关系。预测加工理论是近10 年来快速发展起来的一种综合性认知科学方法,这种方法可以整合第一代认知主义与第二代4E 方法的优点,并试图将人类在问题解决和日常应对中与环境的互动总结为一个统一的研究方法。这种理论提出,有机体在与环境进行互动的时候,大脑执行了连贯的自上而下的预测过程,同时有机体又接受了环境的自下而上的刺激,当预测结果与外来刺激相互匹配时,有机体与环境的互动就会顺利进行,而如果两者不相匹配,就会产生所谓的“预测误差”,大脑必须通过某种行动来调整这种误差,从而重建有机体与环境的互动,因此大脑是一个将预测误差最小化的器官。将在大脑内部生成模型中的预测误差最小化有两种方法:一种是被动的知觉推理,即更新模型参数,从而减少预测误差;另一种则是主动推理,即改变感官输入状态使其适应模型的预测。在主动推理中,大脑提出了某种假设,并通过对感官输入的抽样来证实这个假设,假设世界所提供的感官信息与大脑预期相匹配,这种假设就会得到巩固,预测也会变得越来越精确。

预测加工理论充分强调对于预测误差最小化的追求是避免不行动(inaction)的方法,因为主动推理使得有机体能够保持其预期状态。如果有机体长时间没有行动,这将会导致预测误差的增加,有机体的内稳态过程将会遭到破坏。换句话说,有机体不断采取行动,是为了保持自己在预期状态内,从而避免陷入某种惊异状态之中。尽管预测加工也强调行动,但它和“行动导向”的认知科学存在巨大张力,这典型表现为两点:第一,行动导向更看重在认知中与行动相关的元素,而预测加工则更为强调大脑的预测和推理作用,行动和相应的能动性往往被简化为对于预测误差精度的优化过程,或者说被简化为一种统计推断;第二,行动导向否认认知有一个表征世界的内部模型,而预测加工则强烈依赖大脑内部的表征生成模型。也就是说,预测加工似乎更靠近第一代认知科学的哲学预设,即具有内在主义的特征,将认知看作是内在于大脑中的事件,预测被看作是某种程度上脱离了身体知觉和本体感受,是离线的和解耦的。

当然,需要指出的是,并非所有的预测加工模型都主张认知完全内在于大脑,比如安迪·克拉克(Andy Clark)就提出,由预测误差最小化所激发的行动“可能以各种方式利用环境中的结构和机遇。可见,有关预测性大脑的观点与情景化具身心智理论的碰撞将迸出夺目的火花……活跃的大脑不知疲惫地预测或引发感知刺激,这种视角让我们得以一窥这团重约三磅的肉质器官的最为核心的功能——它沉浸在人类社会与环境的漩涡中,致力于了解世界并与其紧密衔接。”1[英]安迪·克拉克:《预测算法:具身智能如何应对不确定性》,刘林澍译,机械工业出版社,2020 年,第12 页。虽然克拉克否定了预测加工机制是一种完全内在于大脑中的过程,但仍然强调了其在认知整体中的核心作用,更不用说某些版本坚持一种内在主义的模型。比如雅各布·豪威(Jacob Hohwy)版本就是主张大脑与世界没有连续性,我们需要对感官输入进行解码从而构建表征外部世界的内部模型,“关键是……强调了预测误差最小化机制的间接的、局限于头骨的本质。”2Jacob Hohwy, The Predictive Mind, Oxford: Oxford Univ. Press, 2013, p. 238.这种版本建立了内部状态和外部世界相分离的二元立场,直接反对实用主义核心原则。对于这个问题的讨论颇为复杂,这里仅介绍肖恩·加拉格尔(Shaun Gallagher)所提出的一种坚持从实用主义原则出发的和解方案。3Shaun Gallagher, Do We (or Our Brains) Actively Represent or Enactively Engage with the World? in Andreas Engel,Karl Friston and Kragic Danica (eds.), The Pragmatic Turn: Toward Action-Oriented Views in Cognitive Science, 2016, pp. 293-294.

加拉格尔认为,我们不应将预测加工过程看作是大脑的内部表征模型,而是看作一种持续的动态调整。在这个过程中,大脑其实是作为有机体整体的一部分,并且大脑连同这个有机体整体,与环境保持持续的互动和协调过程,而环境既包含物质环境,也包含社会和文化环境。首先,在考察大脑作为有机体整体的一部分时,加拉格尔以情感预测假说为例,来说明情感状态是如何进入人的初级亚个体神经过程,并塑造了他看世界的方式的。情感反应从视觉刺激开始时就支持视觉过程,内侧眶额叶皮层被激活,伴随全身的肌肉和激素变化,身体“内感觉”来自与先前经验相关联的身体器官、肌肉和关节以及当前外感觉信息相结合,从而指导反应和随后行动。简而言之,人在完全识别对象之前,身体就已根据之前的联想,对整体的外周(peripheral)模式和自主模式进行配置。在这个预测编码模型中,包括情感在内的先验不仅存在于大脑中,还包括对于整个身体的调整。其次,从生成认知的视角来看,大脑和有机体又与环境具有连续性,并且大脑在有机体和环境的互动与协调过程中起了重要作用。正如杜威所说,有机体与环境处于一种整体的交易性关系之中,因此在社会与文化环境中,大脑也同样处于一个极度复杂的交易系统之中,这包含了每个人的运动、姿势以及彼此间表达性的身体互动,而身体也与外在环境中的技术人工物相结合,从而分布在不同的物理环境中,并由不同的社会角色和制度实践所定义。这样的整体系统中的预测大脑,其工作方式与那些和环境简单互动的预测大脑不同,因为其预测的先验概率是不同的,而引起有机体产生“惊异”的因素也会不同。神经过程将会随着社会与文化环境的变化而变化,但其工作方式并非基于中央指令模式对所表征的变化作出反应,而是将大脑置于更大的整体系统之中,形成一个不断地对有机体—环境的情境进行适应的过程。因此,预测加工不应被看作是封闭在大脑内部的。

五、认知科学中“习惯”概念的兴起

认知科学从其诞生起,就既是一门具有还原性特征的科学,同时也是一门具有整体性和文化性特征的科学。但随着技术手段的提升,其向下还原方向越来越成为研究主流,而其文化性、社会性、人类学特性则越来越边缘化,于是在认知科学内部产生了在亚个人层面、个人层面与社会层面之间的巨大张力。伊塔洛·特斯塔(Italo Testa)和福斯托· 卡鲁阿纳(Fausto Caruana)也提出,随着意向主义和表征模型成为了研究认知、行动和社会理论的主导方法,在实用主义和社会学中重要的习惯概念被完全抛弃了。1Italo Testa, Fausto Caruana, The Pragmatist Reappraisal of Habit in Contemporary Cognitive Science, Neuroscience,and Social Theory, in Fausto Caruana and Italo Testa (eds.), Habits: Pragmatist Approaches from Cognitive Science,Neuroscience, and Social Theory, 2021, p. 1.不过,近年来越来越多的人开始关注实用主义中的“习惯”概念对认知、行动的建构性作用,尽管习惯一直以来都不是标准认知科学的主要关注对象,但在社会学和人类学领域则是核心概念之一。在古典实用主义时期,威廉·詹姆斯(William James)就指出,“当我们观察生物时,让我们震惊的第一件事,它们是一堆习惯”2William James, The Principles of Psychology (vols. 1-2), New York: Henry Holt, vol. 1, 1890, p. 104.,“习惯是社会的巨大飞轮”3William James, The Principles of Psychology (vols. 1-2), New York: Henry Holt, vol. 1, 1890, p. 121.,强调了习惯的可塑性和目的性。皮尔士则发展了外部主义的习惯概念,认为习惯是生物体和环境之间的持续互动形式,如果将习惯归属于个人(身体)的属性则是范畴错误,习惯是认知的载体,“思维的全部功能是产生行动习惯”4Charles Sanders Peirce, Collected Paper of Charles Sanders Peirce, 8 vols, Cambridge, MA: Harvard, 1931-60, cp. 5, p. 394.。杜威也指出,习惯具有关系和互动性质,是“在生物能力与社会环境的相互作用中形成的”5John Dewey, Human Nature and Conduct, The Middle Works of John Dewey, 1899-1924, vol. 14, Carbondale, IL:Southern Illinois University Press, 1983, p. 3.,习惯并不是一种没有智能参与的机械式惯例,而是互动模式的一种稳定器,习惯同时具有个体和集体层面的社会特征,个体可以被文化所塑造,而社会习俗也可以通过个人的行动来改变。

因此,实用主义的“习惯”是一种关系概念,是在作为向下的机械因果层面的认知科学和向上的社会文化层面的认知科学之间的一种中介层面,因为习惯是能动者“行动的方式,意义产生的沉淀方式……关键是包含了身体和社会文化环境……构成了一个特定层次的描述,这是我们心智理论的中心,而这一层面介于更大的文化发展和人脑在时间上密集且相互连接的神经元处理过程之间”。1Joerg Fingerhut, Habits and the Enculturated Mind: Pervasive Artifacts, Predictive Processing, and Expansive Habits,in Fausto Caruana and Italo Testa (eds.), Habits: Pragmatist Approaches from Cognitive Science, Neuroscience, and Social Theory, 2021, pp. 352-353.总而言之,习惯概念是沟通哲学、认知科学、神经科学和社会理论的一个重要概念,它标志着认知科学实用主义转向的另一个重要方向,“实用主义者对习惯的描述中所阐释的从运动常规到智能行为的连续性,使得4E 认知科学克服认知在较低层次上的二元论,从而一方面与创造性和智能性思维相结合,另一方面,最终提供一种统一的认知观。”2Italo Testa, Fausto Caruana, The Pragmatist Reappraisal of Habit in Contemporary Cognitive Science, Neuroscience,and Social Theory, in Fausto Caruana and Italo Testa (eds.), Habits: Pragmatist Approaches from Cognitive Science,Neuroscience, and Social Theory, 2021, p. 2

这种习惯概念与传统心理学的解释完全不同。传统心理学将习惯建立在联想主义基础上,把它看作是通过重复的实例化过程而实现的类似本能反射的自动倾向。这种习惯观点强调了其缺乏认知/ 智能控制的自动和非目的论性质,是一种盲目的行为惯例,因此与理性行动(智能行动)之间构成了对立的关系。吉尔伯特· 赖尔(Gilbert Ryle)就是这种看法的代表,他提出“习惯做法的本质就是,一种表现是它之前表现的复制品。而智慧实践的本质就是,一种表现被它之前的表现所修改”。3Gilbert ryle, The Concept of Mind, Chicago, IL: Chicago University Press, 1949, p. 42.而实用主义则旨在克服这种对立,将习惯看作动态的、生态学的、自组织的目的论结构,习惯被嵌入了从前反射到认知的连续过程之中,它并非与理性过程相对立,而是有智能参与其中的。实用主义将习惯看作是一种先于行动,并使得行动得以可能的基本要素,或者可以说实用主义建立了一门关于习惯的本体论学说。

如果说传统认知主义是一种内在主义和个体主义的认知科学,那么建立在习惯本体论上的认知科学则坚持外在主义方法。这种外在主义的习惯本体论在古典实用主义时代,就由杜威所详细阐述过了。杜威提出心智是从与环境和社会的相互作用中产生的,是社会构成性的,而习惯以及习惯的形成可以为我们提供关于这种心理现象的本体论框架。在实用主义看来,习惯是一种行动模式,而不是内在意向状态,而认知的载体恰恰是前者而非后者。杜威将他最为强调的经验概念与文化和习惯形成等同起来,因为习惯一方面与感觉运动特征相互联系,而另一方面又与环境和社会文化相互联系。人类的互动必定只能从习惯形成的角度才能得以理解,所有的行动都必定是建立在对之前行动所养成的习惯的基础之上才能得以施行。下面我们以特斯塔关于习惯如何将第二代4E 认知科学整合为统一的范式为例,阐述习惯本体论对于认知科学的建构性功能。4Italo Testa, A Habit Ontology for Cognitive and Social Sciences, in Fausto Caruana and Italo Testa (eds.), Habits:Pragmatist Approaches from Cognitive Science, Neuroscience, and Social Theory, 2021, pp. 404-409.

第二代4E 认知科学在反对经典认知主义上达成共识,但是它们内部仍然存在着较大的理论张力,这典型体现在具身性与嵌入性,以及生成性(具身性)与延展性之间。对于前者来说,具身性主张认知依赖于身体的某些方面,而嵌入性则强调认知依赖于自然和社会环境,因此两者在依赖的范围上存在着差别;对于后者来说,生成性(具身性)主张一种身体中心主义立场,即人类的具身细节对于我们的心理状态和属性具有直接的构成性意义,而延展性则认为认知可以超越个体有机体的颅内和身体边界,并将物理的、社会的和文化的非生物元素纳入认知的整体系统之中。特斯塔提出:“习惯本体论在这里为我们提供了一个精确的模型,它使4E 认知的不同方面以一种统一的形式变得可理解,并至少在原则上解决了它们之间的一些可能的紧张关系。”1Italo Testa, A Habit Ontology for Cognitive and Social Sciences, in Fausto Caruana and Italo Testa (eds.), Habits:Pragmatist Approaches from Cognitive Science, Neuroscience, and Social Theory, 2021, p. 405.

特斯塔首先将具身性的含义分为三种:神经的、功能的和现象学的,而习惯本体论有助于理解三者之间相互纠缠的动态解释。习惯提供一个自然主义的而非还原主义的解释,并运用在以上三个不同尺度的层面上:神经连接模式的微观尺度;生物体作为一个整体的功能机制的中观尺度;个人和人际现象学经验的宏观尺度。首先,在神经层面,习惯的形成必须假定我们的身体的自然过程,并由其生理性配置来支持,通过不断地练习和重复,通过某种大脑层面的物质性实现,如神经元连接网络,以及对身体的除大脑以外的某些其他方面进行重塑的过程,将行为特征铭刻在身体性的生物因果链之中。其次,在功能层面,已经形成了习惯的具身化因果过程构成了新的能力,使得我们可以通过身体去执行新的行动。习惯的具身性不仅能够解释能动性的感觉运动结构,还允许能动性态度的社会构成。在这个层面,习惯构成了人类行动的动力,所有的行动都建立在先前经验的基础之上。第三,在现象学层面,习惯是一种具有现象学显现形式的身体过程,它与不同层次的前反思的身体意识和关于自我的意识相联系,并延伸到个人和人际生活的反思性显现。

在此基础上,特斯塔提出,实用主义的习惯本体论可以解决在具身性的有机方面和嵌入性的物理和社会方面之间的张力。如果将具身性理解为习惯形成,那么具身就不再被看作脱离于它与之互动的物理和社会环境,而是被定位于与其环境之间相互调节的动态过程之中。身体适应环境并受到环境约束,融合环境的特征,也反作用并调节环境。因此“习惯形成”的具身性互动过程呈现出基于社会可供性(affordances)的社会本体论,即在这种互动中,他人的行动,环境中嵌入的物理特征和他人身体特征,都为我们的行动提供了某种可供性,那么习惯形成就意味着“社会行动和认知分布在大脑和身体的环境中,既具身在活的身体中,也嵌入在自然和社会的互动环境中”。2Italo Testa, A Habit Ontology for Cognitive and Social Sciences, in Fausto Caruana and Italo Testa (eds.), Habits:Pragmatist Approaches from Cognitive Science, Neuroscience, and Social Theory, 2021, p. 407.这样就同时容纳了具身与嵌入。而对于在具身性/生成性和延展性之间的张力,涉及了社会实践的外在要素,社会互动的基本单位不是我们能够预先确定的,而是在社会的不同行动模式的稳定化过程中逐一被个体化。特斯塔则引用杜威的社会本体论的三个基本概念:习惯、习俗和制度。其中,习惯发生在亚个人过程和功能机制以及个人现象学经验层面;习俗发生在通过历史而建立的行动的人际结构层面;而制度发生在行动模式的集体规范和法典化的层面。习惯概念又在这种互动论解释中具有概念上的优先权,习惯的互动体现就是习俗,而制度又是通过规范的习俗系统化而建立起来。习惯构成性地嵌入在外在行为和人际社会实践历史中,习惯构成了对社会和认知外在主义的理解,“社会机构可以被理解为以一种非有机的方式客观地结合了习惯模式的社会主体,因此是我们认知和经验的主要载体的延展。相应地,认知可以在社会实践中延展,并可以随附在工具、技术和机构上。从这个意义上说,习惯模型可以为我们提供一个广义的具身化概念,它包括非有机具身化的可能性,并允许对认知系统的具身性、嵌入性和延展性之间的关系进行持续地理解。”1Italo Testa, A Habit Ontology for Cognitive and Social Sciences, in Fausto Caruana and Italo Testa (eds.), Habits:Pragmatist Approaches from Cognitive Science, Neuroscience, and Social Theory, 2021, p. 408.

六、认知科学实用主义转向对社会科学的影响

认知科学实用主义转向的影响已经超越认知科学本身而渗透到社会科学哲学领域,这是由于在认知科学和社会科学之间存在着某种亲缘性。特别是20 世纪后半叶,两者的发展更是显示出在本体论和方法论上的平行关系。例如特斯塔就认为,社会科学领域的主流方法就是本体论和方法论上的个体主义,结合意向主义和表征主义的行动模式,社会互动被看作是离身的、“旁观者的”方式,从一种超然的观察视角来进行的理论推理。而认知科学的实用主义转向则对上述方法进行了深刻的批判和反思,其具身性、延展性、生成性反对个体主义、内在主义和旁观者视角。我们可以同时在认知科学和社会科学中找到这样的视角变迁。

我们以蒂德·洛克威尔(Teed Rockwell)对经济学中的博弈论与好的老式人工智能(Good Old-fashioned Artificial Intelligence,GOFAI)所进行的比较为例。2Tedd Rockwell, The Embodied "We": The Extended Mind as Cognitive Sociology, in Roman Madzia and Matthias Jung(eds.), Pragmatism and Embodied Cognition Science, 2016, pp. 170-173.GOFAI 认为大脑就是包含符号表征的机器,通过操作表征在世界中行动,因此心灵和世界以及其他个体是相互独立的,认知就是将两者相互联系起来。而博弈论对于每个在社会中行动的个体的建模就是基于GOFAI 模型,每个人都是孤立的,被投入世界之中,为了自己的利益通过理性思考而与他人展开竞争,找到最优化利益的方法。由于博弈论的计算机模型不仅只是进行思考,它还会作出选择并具有某种偏好,那么博弈论就应该不仅仅只是对思维的建模,而是对自我的建模。博弈论需要用计算机来为那些具有衍生性意向性的生物的理性选择建模,通过让机器变得自私来赋予它一个自我,也就是将社会群体行动的分析还原为只关注个人所假定的偏好的自主理性能动者,再计算当这些能动者互动时会呈现何种结果。这就落入了在经典认知科学中所普遍采用的个体主义,即不考虑群体心理。因此,博弈论理论与GOFAI 一样,能够在很多情境下有效地解决问题,但博弈论在GOFAI 所不能解决问题的地方也遭遇了同样结果。洛克威尔指出,作为博弈论基础的人性观是有问题的,即个体从根本上是为了争夺资源的独立个体,个体的合作与互动仅当能够为个体获得更多资源才是理性的。因此社会就是将这些孤立的自主个体集合起来,而我们面临的问题就是为什么个体必须要集合在一起,这种集合对于个体来说有什么利益,这导致了纳什均衡的产生。但是正如认知科学所指出的,当人工智能的发展方向必须是具身的、延展的和动力学的时候,我们就可以合理地质疑博弈论,即我们并非孤立存世的个体,而是一个与各种共同体紧密相连的自我,我们是存在于一定的基本联系之中的有意识个体,这些基本联系构成了我们意识模式的一部分,意识模式并非只有服务于个体自私利益时才能维持下去。所以洛克威尔最后强调说,只有将孤立的个体心灵扩展为社会心灵,即打破在自我和世界之间的清晰边界,而建立一种心灵延展到社会中的方式,也就是一种动态博弈论,才能解决博弈论所面临的困难,而这同样也是后人工智能所选择的发展方向。

更广泛地来说,实用主义中的“行动导向”和“习惯形成”构成了认知科学和社会科学的共同基础。特斯塔提出:“受古典实用主义启发的认知和行动方法,如果得到适当的理解,可以在揭示当代认知科学和社会科学之间的深层联系方面发挥第一科学的作用……这种实用主义方法的核心是基于习惯概念的本体论框架。习惯本体论可以部署一个概念基础,社会科学和认知科学都可以从它们各自的发展中受益。这种实用主义的方法可以为两者提供统一的元理论视角,提供共同概念框架的起始点。”1Italo Testa, A Habit Ontology for Cognitive and Social Sciences, in Fausto Caruana and Italo Testa (eds.), Habits:Pragmatist Approaches from Cognitive Science, Neuroscience, and Social Theory, 2021, p. 396.由于习惯本体论具有明显的外在主义风格,它纠正了内在主义方法,同时针对行动对认知的构成性作用以及行动的互动性给予了解释,还将行动既具身在个体身体中又嵌入在社会实践中,因此不能完全依据内在的意向主义方式来解释,而必须解释为在我们与之互动的自然和社会世界中的一种延展。正如我们之前提到,习惯是沟通个体神经层面与社会文化层面的中间层次,因此习惯的形成可以同时解释个人行为、社会习俗和集体制度之间的相互作用,这就同时为认知科学与社会科学提供了超越个体主义的可能性,以及认知科学与社会科学相互合作的可能性。

七、总结:实用主义转向是一种范式革命吗?

实用主义转向在认知科学实践领域已经开辟了诸多新的研究方向和方法,广泛渗透到了认知科学众多领域。那么,实用主义转向是否开辟了一种库恩意义上的新的范式革命?本文对此持否定态度。

首先,即使在认知科学的“行动导向”内部,关于行动与认知的关系就并无统一意见。比如詹姆斯· 基尔纳(James Kilner)等人就提出,行动和认知的关系至少可以分为以下四类:1James Kilner et al., Action-Oriented Models of Cognitive Processing, in Andreas Engel, Karl Friston and Kragic Danica(eds.), The Pragmatic Turn: Toward Action-Oriented Views in Cognitive Science, 2016, pp. 159-160.

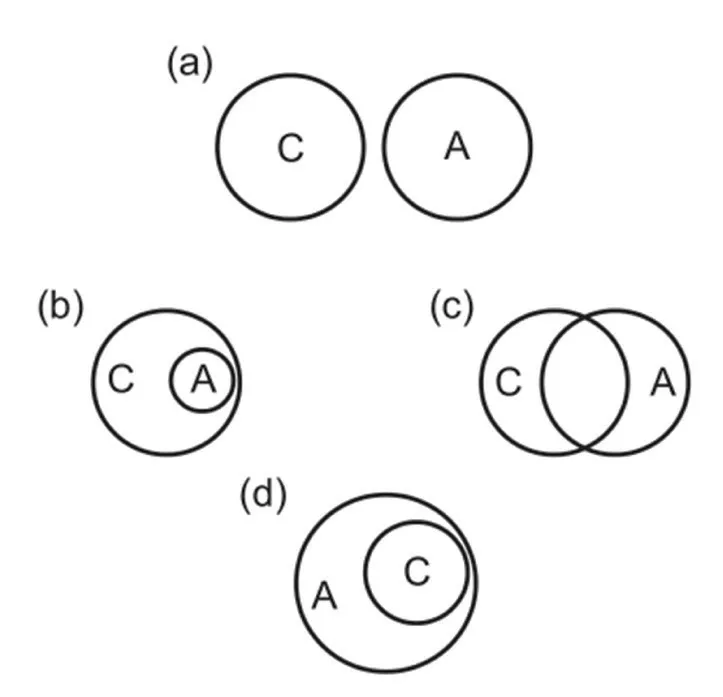

图1. 行动(A)和认知(C)的关系图

图1(a)表明行动和认知是两个独立的进程,行动仅仅是认知三明治模型中的输出一端,行动不能以任何方式影响认知,这也代表了传统的认知主义模型。而(b)(c)(d)三个图标则代表了认知科学“行动导向”的不同方式,即行动和认知以何种方式相互依赖。(b)代表行动构成了认知的一个子集,而(c)则代表行动和认知构成了一个很大程度的重叠过程。在这两种方式中,大部分认知都是与行动息息相关,但两者在彼此相互影响的同时又保持相对独立,两者相互共存但是不能互相还原。而(d)则代表了比较激进的实用主义进路,当下的生成性认知是这种进路的典型代表,即认知构成了行动的子集,认知的目的是行动,甚至认知科学的最终目标是成为一门行动科学。因此可以说,行动是一种目标导向的外在主义方法,与传统的内在主义心理过程完全相反,但同时从我们的感觉运动到目标导向行动之间又构成了一个连续体,行动与认知之间的关系也处在这种连续体之中。正因为在行动和认知之间关系的复杂性,我们认为“行动导向”还不构成一个成熟科学的范式。

其次,从个体主义、内在主义的表征计算的“三明治”模型,到以行动和习惯为核心的外在主义、互动主义、整体论的认知模型,它们在哲学基础上确实是针锋相对的。但是正如加拉格尔所说,一种在哲学基础上的变更并不必然导致在科学实践层面上的范式革命,因为范式概念显然并不仅仅局限于哲学基础。因为实用主义导向的认知科学研究目前为止仍然在很大程度上保留了一种整体论自然哲学色彩,其中涉及从个体、环境到社会诸多层次之间的互动关系,所以4E 认知科学在实践上仍具有局限性。它为我们提供了一种整体主义的视角,但在实验科学中要完全按照整体主义的方式来运作是一件非常困难的事情。科学实证研究必定是在一种受控的、限定参数的方式下进行的,任何一个实验都无法将所有的整体性要素都包含其中。1Shaun Gallagher, Do We (or Our Brains) Actively Represent or Enactively Engage with the World? in Andreas Engel,Karl Friston and Kragic Danica (eds.), The Pragmatic Turn: Toward Action-Oriented Views in Cognitive Science, 2016, pp. 295-296.彼得·多米尼(Peter Dominey)等人也指出,要判断是否存在范式革命,不能仅停留在高层次定义上,还必须关注这些概念如何导致新的实验范式,但是无论最终的主导范式是强行动主义范式还是混合行动主义范式,将行动看作认知的主要构成性部分,这必定是未来的发展方向。2Peter Dominey et al., Implications of Action-Oriented Paradigm Shifts in Cognitive Science, in Andreas Engel, Karl Friston and Kragic Danica (eds.), The Pragmatic Turn: Toward Action-Oriented Views in Cognitive Science, 2016, p. 337.恩格尔和梅耶等人也持有同样观点,即实用主义转向的范式革命意义必须看这些新概念是否最终导致不同的实验设置范式的发展和建立新的实验习惯,即不再研究被动的对象,而是针对主动探索的对象,这都需要一系列新的实验技术的发展。3Andreas Engel, Alexander Maye, Martin Kurthen and Peter König, Where’s the Action? The Pragmatic Turn in Cognitive Science, Trends Cogn. Sci, vol. 17, no. 5, 2013, p. 207.因此,我们可以说,认知科学的实用主义转向已经开辟了一条全新的道路,但它想要取代传统认知科学范式仍然有待进一步发展和完善。