基于中医体质学说的右向左分流性偏头痛研究

牛 萍,于子乔,马春玉,王 旭

(1.长春中医药大学附属医院,长春 130021;2.长春中医药大学,长春 130017)

头痛是临床常见病、多发病。偏头痛是原发性头痛的常见类型,世界卫生组织已将严重偏头痛定位为难治性疾病。目前,我国偏头痛的患病率为9.3%,且呈逐年上升趋势[1]。作为一种慢性、反复发作性、神经血管功能失调性疾病,偏头痛在损害个人生活质量的同时也增加了医疗成本,给患者及社会带来了极大的影响和负担[2]。目前针对单一环节的治疗不足以应对偏头痛本身及其产生的一系列问题。近年来的研究揭示了中药复方等中医疗法在复杂疾病中的治疗具有显著优势,临床实践也证实中医疗法在治疗偏头痛时的独特优势。因此,偏头痛诊治方案中中医药治疗占比较大[3]。

卵圆孔未闭(PFO)是成人常见的先天性心脏疾病之一。研究发现,合并PFO的偏头痛患者患病率高于普通人群。疾病的发生与体质因素息息相关,早在《内经》时期,就有“五脏皆坚者,无病;五脏皆脆者,不离于病”的论述。对于本病,预防和治疗同等重要。故通过调查右向左分流偏头痛患者的中医体质具有重要意义。

1 资料与方法

1.1 一般资料 研究对象为2020年1月-2021年12月,就诊于吉林省中医院脑病中心门诊及疗区的右向左分流偏头痛患者及体检中心健康志愿者。其中,右向左分流偏头痛患者需根据纳入、排除标准选取100例进行调查,并填写调查问卷。本研究已通过长春中医药大学附属医院伦理委员会批准(伦理审查号:CCZYFYLL2021准字-053)。

1.2 研究方法 问卷调查包括:1)姓名、性别、年龄等一般情况;2)既往病史;3)共患疾病、ⅤAS评分等偏头痛特点;4)中医体质;5)偏头痛右向左分流类型。血脂相关性研究方面,试验组于就诊次日早晨空腹抽取静脉血,对照组于体检当日早晨抽取静脉血,2组禁食12 h后采血。

1.3 诊断标准 采用2016年版《中国偏头痛防治指南》中关于偏头痛的西医诊断及2017年版《卵圆孔未闭处理策略中国专家建议》中右向左分流的诊断标准。本研究中右向左分流患者筛选自卵圆孔未闭患者,检查手段为经颅多普勒超声发泡试验(transcranial Dopplerbubble test)[4]。通过肘静脉团将对比剂注入右心房,如果存在心脏或肺动静脉异常右向左分流,通过TCD可以监测到进入脑动脉的微栓子信号。

根据2009年4月中华中医药学会颁布的《中医体质分类与判定》[5]中的中医体质分型标准进行体质分型。血脂异常诊断根据《血脂异常防治建议》中的标准。

1.4 纳入标准 1)符合西医偏头痛及右向左分流的诊断标准;2)年龄18~65岁(含18及65岁);3)患者或其法定代理人能够并愿意签署知情同意书(健康志愿者需为中老年人。)

1.5 排除标准 1)非右向左分流引起偏头痛的其他病变,如颅内占位性病变、甲亢、脑血管病或局部疾病所致的偏头痛者;2)年龄在18岁以下或65岁以上的患者;3)合并重度心肺功能不全,肝肾及造血系统等原发性疾病,以及其他重要脏器病变,精神病患者;4)妊娠及哺乳期妇女;5)滥用药物、吸毒、酗酒者。

1.6 统计学方法 调查结束后,使用Excel录入患者信息,形成原始数据库。用构成比描述右向左分流偏头痛调查对象的主要特征;采用SPSS 26.0软件进行数据分析,计量资料采用均数±标准差()表示,2组间比较采用独立样本的t检验。

2 结果

2.1 右向左分流偏头痛患者的中医体质研究 课题组共调查右向左分流偏头痛患者105人,回收调查表100份(2位患者拒绝填写调查问卷,3位患者未参与随访)。

2.1.1 性别与年龄 100例患者中男性25例,女性75例。年龄最小19岁,最大63岁。平均年龄35.37岁。31~40岁的女性居多,占总人数的40%,具体年龄分布见表1。

表1 100例患者年龄、性别分布情况

2.1.2 共患疾病 在100例右向左分流偏头痛患者中,65例患者呈焦虑状态,59例患者出现抑郁症状,85例调查对象被睡眠障碍困扰,1例患者因头痛思维迟缓、活动欲望减弱,出现妄想、幻觉等精神障碍,100例患者中,44例患者曾出现患焦虑、抑郁及睡眠障碍三病共患现象。100例患者ⅤAS平均分4.57分,其中右向左分流大量型患者ⅤAS平均分5.62分,中量型平均值3.90分,小量型4.05分,三者无统计学差异;调查显示,患者共患疾病数量越多,ⅤAS评分越高,两者呈正相关关系。可见,偏头痛严重影响患者日常生活,对本病的预防和治疗也就尤为重要。本研究100例患者共患疾病情况,见表2,表3。

表2 100例患者共患病分布情况

表3 100例患者共患病数量与ⅤAS评分

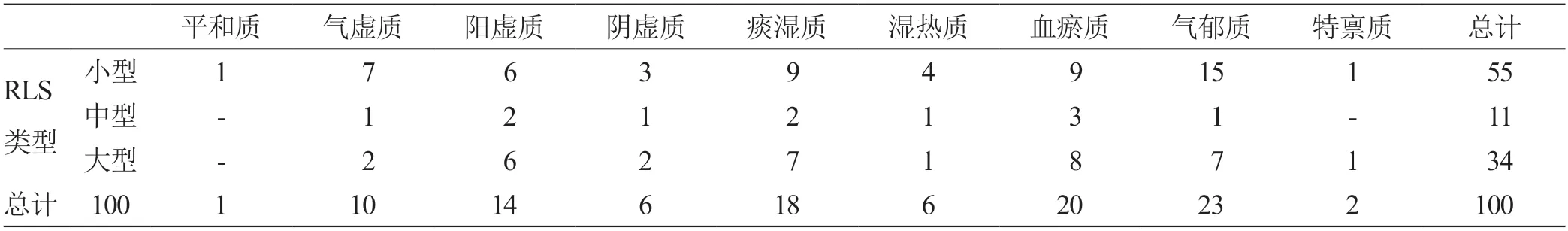

2.1.3 中医体质与右向左分流分型 100例患者中最常见的体质是气郁质(23%),其次是血瘀质(20%)、痰湿质(18%)、阳虚质(14%)、气虚质(10%)、阴虚质(6%)、湿热质(6%)、特禀质(2%)、平和质(1%)。100例偏头痛患者中,右向左分流小型患者55例,右向左分流中型患者11例,大型患者34例,具体分布情况,见表4。

表4 100例患者体质与右向左分流类型分布情况

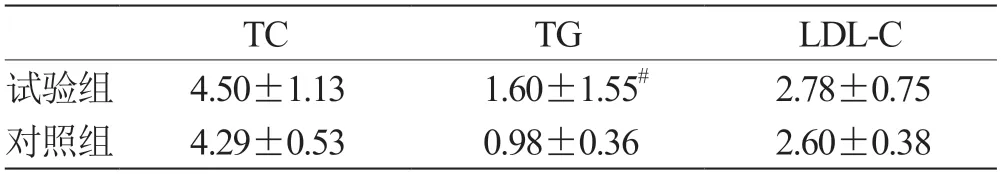

2.2 中老年人血脂水平与右向左分流偏头痛的相关性分析 将72例纳入者分为试验组和对照组,试验过程中共出现4例脱落病例(试验组脱落1例,对照组脱落3例),剩余试验组35例,对照组33例,共计68例纳入试验。2组间对比,性别P=0.594,年龄P=0.588,具有可比性。TG组P=0.042,表明差异有统计学意义。

表5 2组检测结果比较

3 讨论

本文纳入100例右向左分流偏头痛患者,经中医体质分布规律及右向左分流分型观察统计,并对右向左分流偏头痛危险体质进行探究:气郁质和血瘀质人群更容易罹患偏头痛,痰湿质和阳虚质人群占有一定比例。关于体质类型与右向左分流分型的关系,将100例偏头痛患者中医体质辨识结果与右向左分流分型进行统计学分析。发现气郁质是偏头痛患者的主要体质,在右向左分流患者中也是如此,而右向左分流小型患者的主要体质类型是气郁质以及血瘀质。痰湿质为发生右向左分流中型偏头痛的主要体质类型。气郁质是右向左分流偏头痛患者最常见的体质,痰、瘀是右向左分流偏头痛患者常见的兼夹体质。且青年女性是偏头痛发生的主要人群。对100例右向左分流偏头痛患者的共患疾病调查显示,神志病占偏头痛共患的疾病中第一位,其中焦虑、抑郁、失眠患者占总人数的89%。对100例患者的家族史研究发现,具有偏头痛家族病史的患者首次发病年龄更早。中老年人血脂水平与右向左分流偏头痛的相关性分析显示,TG可能是影响偏头痛的因素。

经统计分析可得出气郁质、血瘀质、痰湿质为右向左分流偏头痛的危险因素的初步结论,推断出气郁、血瘀、痰湿对右向左分流偏头痛的影响偏大。入组患者中特禀质和平和质分别为2例和1例,在偏头痛的发病中此两种体质可忽略不计。不同中医体质右向左分流偏头痛患者的临床分布不同,这些结果为在临床中如何处理中医辨证和体质调理的关系有一定的指导作用。

《素问》中的“不治已病治未病,不治己乱治未乱”[6],张景岳有云:“治病求本”“识因人因证之辨”“证随人见,成败所由”“本”和“人”都指人体体质。临床辨证也要“以人为先”。以上均说明了体质对疾病预防的重要性。

PFO是最常见的右向左分流性疾病,在所有右向左分流性疾病中大约占95%[7]。卵圆孔是心脏左右心在胚胎时期的一个生理性通道,正常情况下在出生半年左右融合,若未能融合则称为“卵圆孔未闭”。患者起初通常无明显临床症状,但如果右心系统的一些微小血栓、气栓、脂肪栓子等物质随血流进入左心,并流向远端动脉,便会引起动脉栓塞,产生相应的症状。若引起脑微血管栓塞就可产生偏头痛等症状[8]。

1998年,DEL等[9]首次提出右向左分流与先兆偏头痛之间存在关联。有研究显示,在患有先兆偏头痛患者的人群中,PFO的患病率为40%~60%[10]。中型分流、大型分流的有先兆偏头痛患病率约分别为25%和53%[11]。

在研究中,我们发现右向左分流性偏头痛患者女性明显多于男性,且易于与抑郁、焦虑等神经心理疾病共患,这可能与女性的心理素质有关。女性在心理上比较敏感多思,抗压能力较弱,对于自己的身心健康过于关注,更易患有焦虑、抑郁等情绪。此外,发病人数最多的年龄阶段在21~30岁之间,这可能与人生所处的阶段有关,青年时期属于事业发展的上升时期,面对着工作的压力及工作的性质,经常熬夜加班长时间的工作,身体机能下降,病理产物产生,从而导致偏头痛的发生。气郁质、血瘀质、阳虚质更易罹患本病,可能与气滞、瘀血等病理产物阻滞清窍,阳气虚不能上荣清窍,即“不通”“不荣”则痛。

偏头痛具体发病机制尚未明确,但其可能与动脉粥样硬化相关[12]。血浆 TG 轻至中度升高常反映 CM、ⅤLDL 及其残粒增多,这些残粒脂蛋白由于颗粒变小,可能具有直接致动脉粥样硬化作用。

4 小结与展望

目前我国对偏头痛的治疗仍有不足,主要体现在预防性治疗不充分等方面。对于偏头痛,预防和治疗同等重要。而中医体质学说近年来受到各医家关注,尤其在疾病的诊断中起到至关重要的作用。本文通过调查研究右向左分流偏头痛患者的中医体质,总结本病患者的中医体质分布规律,可为进一步从中医体质方面研究本病提供科学依据,起到未病先防、既病防变的作用,然而,本研究受限于研究时间及地域限制,导致样本量不够充足,且没有针对本病机制进行分子生物学研究,希望今后能展开较大规模的关于右向左分流偏头痛及中医药治疗本病的临床及基础研究。与此同时,新方法、新技术的参与对于本病早期预防与诊治也具有重要意义[13]。对于中药干预因本病产生紊乱的差异蛋白的研究,可为其病因病机和中药疗效提供物质解释。例如蛋白质组学分析可直接反映基因表达情况,利用蛋白质组学技术便能让我们在蛋白质水平更深入地了解疾病,对临床诊治和远期疗效具有重大的指导意义[14],此外,对偏头痛患者实施高效的健康管理,不仅可以促进患者康复、减少复发,减轻家庭经济压力,还可以减轻社会的医疗负担。