银团贷款能否降低农贷的运营成本?

——基于1930年代中华农业合作贷款银团的考察*

苗 书 迪

(1.上海社会科学院经济研究所,上海 200030;2.宿迁学院商学院,江苏 宿迁 223800)

20世纪30年代初,在农村破产、城市资金过剩等特定经济社会环境下,“资金归农”热潮兴起,使得商业银行成为彼时新式农业金融最重要的经营主体。上海商业储蓄银行、金城银行、浙江兴业银行、大陆银行等纷纷将资金投向农村,进行了一系列农业放款活动。对于这一经济现象的研究近年来已有诸多成果,大都侧重描述发展状况或展开个案分析。前者着重对商业银行的农贷活动进行总体分析及评价,①参见许永峰:《20世纪二三十年代“商资归农”活动运作的特点》,《中国经济史研究》2012年第2期;刘永祥:《20世纪30年代商业银行“资金归农”活动评述》,《社会科学家》2007年第3期;方英、王强:《“资金归农”:略论20世纪30年代我国商业银行的农贷及其成效》,《中国农史》2014年第4期;邹晓晟:《20世纪30年代前半期商业银行农贷活动》,《江海学刊》2011年第2期等。后者主要以单个银行的农贷业务为研究对象,分析其农贷运作过程、特点及绩效②参见缪德刚:《中国20世纪30年代的农村信用合作社贷款——以上海商业储蓄银行的相关业务为例》,《上海经济研究》2016年第7期;薛念文:《1927—1937年上海商业储蓄银行的农贷活动》,《民国档案》2003年第1期;诸静:《金城银行参加华北农产研究改进社活动述评》,《中国社会经济史研究》2006年第4期等。。两者均认为银行农贷活动虽取得了一定的成效,但颇多弊端引人诟病,且影响甚小,似昙花一现。剖析其中原因,盖因商业银行经营的“三性”原则与小农经营的种种局限相背离,导致“银农”关系分化。银行作为经济组织如何经营成本较高、风险较大、收益较低的农贷业务,不仅是近代,亦是当下业界与学界关注的课题,亟待学者们从各个角度进一步探寻商业银行经营农贷的可能形式。

1935年,由多家银行自发组织而成立的中华农业合作贷款银团(以下简称“银团”)为我们提供了从合作角度观察金融支农实践的历史窗口。目前,仅有薛念文及石涛③薛念文:《中华农业合作贷款银团追记》,《上海金融》2001年第7期;石涛:《从农贷竞争到农贷联合:中华农业合作贷款银团述论》,《近代中国》2020年第2期。曾专题论述此银团,前者篇幅短小,内容简略,后者虽详细考察了银团发展的历史过程及业务开展,但未触及银团运营的内在绩效讨论。除了专题论文,另有关于银团的研究散见于各类著作或资料汇编中。但大多仅简要分析其成立始末,对于银团农业贷款及规避银行竞争的效果流于表面的积极认定,对这一银行合作组织本身运营的研究缺乏深入的分析,对银行农贷合作的效应缺少实证研究,也未论及这一商业组织经营的成本收益情况。因此,接下来的研究需回归合作组织本身,挖掘其组织架构、运营风险及成本效益,方能立体化解析其运行机制与合作绩效。

鉴于此,本文对于银团的研究以农贷合作效应为切入点,通过仔细梳理上海市档案馆相关资料,从理论机理与实证检验两方面分析银团贷款规模与运营成本的动态关系,明晰这种合作形式对农贷业务平均运营成本的影响。并结合银团利润进一步探究经营绩效及可能的原因,希冀推动相关研究,并为当下新型农村金融机构的发展与深化改革提供参考。

一、中华农业合作贷款银团的成立与组织架构

(一)银团的成立

相较于工商业贷款,因农民居住分散、借款数额小、生产周期长,加之天灾人祸等不确定性因素,商业银行农业贷款业务的边际成本与运营风险更高。为降低农贷风险,20世纪30年代初银行开展涉农贷款业务,多与社会组织或政教团体合作,如华洋义赈会、金陵大学、华北农产研究改进社、陕西棉产改进所等。随着“商业银行之继起者日有增加,立场不同,各行其是,致政府有统制之说,同业有竞争之势”。④《本行农村放款业务进行之商榷》(1935年),上海市档案馆藏,馆藏号:Q275-1-719。银行界亦意识到农贷竞争问题,认为“相互之竞争愈烈,终至同受其困,而丝毫无补于社会”,⑤《中国银行民国廿一年度营业报告》,载中国银行总行、中国第二历史档案馆:《中国银行行史资料汇编(1912—1949年)》(上编),档案出版社1991年版,第2095页。因此,加强银行间合作实属必要。另外,各银行农贷业务较高的运营成本与风险也倒逼其寻找改善出路。上海商业储蓄银行认识到,“农业生产既受天时之支配,农产运销又受物价低落之打击,加以同业之竞争、政府之限制,以本行之人力资力,诚有彷徨歧途之困难”。①《本行农村放款业务进行之商榷》(1935年),上海市档案馆藏,馆藏号:Q275-1-719。为此,银行同业逐渐探索农贷合作模式。1934年,张公权呼吁,“为谋雄厚力量起见,除各行自行分别举办者外,或将集中银界财力,共同进行,以免除竞争旧习,获一致团结进行”。②《农村经济破产银界筹议救济》,《大公报》(天津)1934年6月21日,第9版。上海商业储蓄银行也认为,“苟与各行共策群力,不特可泯除无谓之竞争,抑其奏效亦较宏也”。③《上海商业储蓄银行民国二十四年度营业报告》,载中国银行总管理处经济研究室:《全国银行年鉴(1936)》,汉文正楷印书局1936年版,第V34页。

早在1932年,已有银行农贷合作的实践。中国银行与江苏省农民银行合作,并联络各当地银行,在常熟、苏州、无锡、常州等处联合办理农民米谷押款④《中国银行民国廿一年度营业报告》,载中国银行总行、中国第二历史档案馆合编:《中国银行行史资料汇编(1912—1949年)》(上编),第2068页。,这是银行同业合作放款的早期案例。另有各银行分散化的农贷合作活动,但均规模较小且未形成固定化合作组织。至1935年,农贷合作逐渐成为银行普遍采用的方式。如上海商业储蓄银行表示,“本年度(1935年)贷出款项,与各行合放者颇多,办理甚为顺利”,⑤《上海商业储蓄银行民国二十四年度营业报告》,载中国银行总管理处经济研究室:《全国银行年鉴(1936年)》,第V34页。甚至提出,“至本行单独放款之区域,应力谋与同业合作,若无法合作,则尽可放弃”。⑥《本行农村放款业务进行之商榷》(1935年),上海市档案馆藏,馆藏号:Q275-1-719。金城银行在辅助农村经济方面,也积极谋求与同业的合作,“其所需银行融资,计有生产、筑井、运销、利用四种放款,本行均与同业量为承贷”。⑦《金城银行民国二十五年度营业报告》,载民国丛书续编编辑委员会编:《全国银行年鉴1937(2)》,上海书店出版社2012年版,第348页。

在银行农贷业务合作实践中,1934年成立的五行联合农贷的影响较大,此即为中华农业合作贷款银团的前身。1934年春季,交通银行、金城银行、浙江兴业银行、上海商业储蓄银行及四省农民银行等五行在陕豫两省合办农业贷款,委由陕西棉产改进所代理。截止1934年12月31 日,共贷出生产贷款214 680元,并全部收回。利用放款65 938.68元,运销贷款567 398.54元。贷款投放于陕西、河南、山西等16社,社员人数15 968人,棉田面积达187 102亩,“对于棉农经济之辅助,棉产之改进,已有相当之成效……以后如能逐步扩充,则全陕棉区之农村经济建设不难完成也”。⑧《陕西棉产改进所代理交通金城浙江兴业四省农民上海银行棉花产销合作贷款报告》(1935年),上海市档案馆藏,馆藏号:Q264-1-605。为持续发展,五行由此开始筹划自设机关办理。

银团的发起组织主要由时任上海商业储蓄银行副总经理邹秉文与交通银行上海分行经理李钟楚负责。他们自1935年1月中旬邀集各行代表,除原有五行外,中南银行、大陆银行、国华银行、新华银行等四行及四行储蓄会均为参加行,议定由各行推派理事以组织理事会。1935年2月9日理事会成立,银团总办事处设于上海交通银行3楼,15日理事会及办事处开始办公。⑨《上海商业储蓄银行农业部廿四年一、二月份业务月报合刊》,上海市档案馆藏,馆藏号:Q275-1-733。原五行联合放款之款项及账目由银团接收办理,如,银团陕西省区生产贷款数额至1935年4月底共计475 580 元,其中之206 149 元为前五行联合贷款按4月10日期转入银团陕西区办事处账。⑩《中华农业合作贷款银团四月份报告》(1935年),上海市档案馆藏,馆藏号:Q269-1-43。

银团自1935年春正式运营,业务发展期间农业贷款发放涉及陕西、山西、河南、河北、安徽等省份。贷款合作社数量由1935年4月的13社增加至1936年12月的223社⑪《中华农业合作贷款银团四月份报告》(1935年),上海市档案馆藏,馆藏号:Q269-1-43;《民国廿五年中华农业合作贷款银团十二月份报告》,上海市档案馆藏,馆藏号:Q269-1-65。,区域范围不断扩大,其中,陕西区农贷额占比最高,1935年4月至1937年6月间平均达到总贷款额的86%,最低时仍为56%。陕西省也是银团最早办理贷款的区域,贷款对象主要为陕西棉产改进所指导的棉花产销合作社。从贷款种类来看,银团农贷主要分为生产贷款、运销贷款、利用贷款及农仓贷款等。其中,生产贷款与运销贷款占比较高,两者合计约占总额的97%,利用贷款额较为稳定,且多集中于河北区,农仓贷款仅在安徽区贷放,开始较晚,贷款额也偏少。

(二)银团合作形式及组织架构

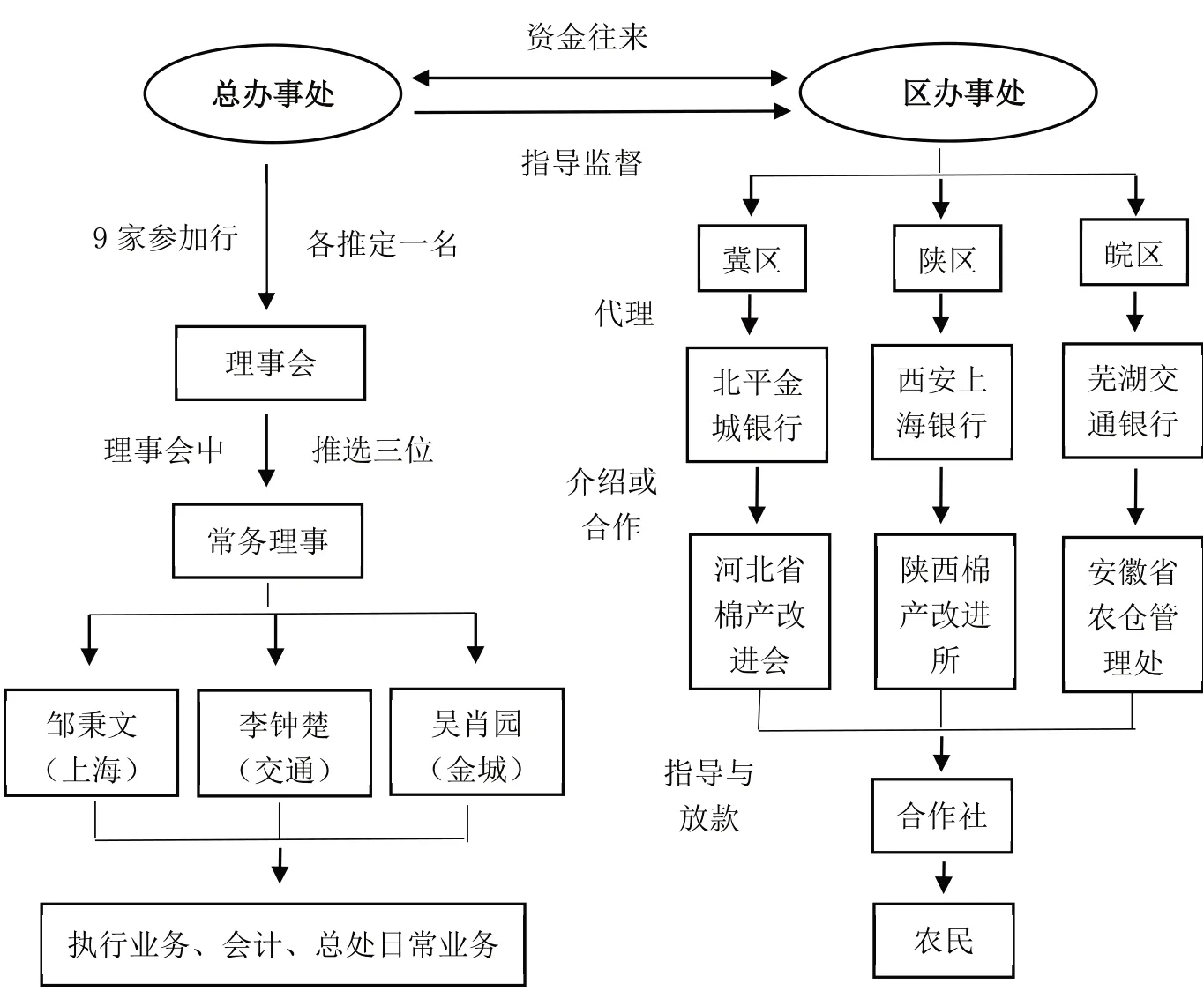

1935年2月银团初成立之际,由原五行分认资金数额,每十万元为一单位,共分为三十个单位。除假定浙江兴业银行与四省农民银行各认定三个和六个单位外,其余由交通银行、上海商业储蓄银行、金城银行各平均分担七个单位,以后有新加入者再由交通、上海、金城三行各退出若干。至于每次放款数额系随时视事酌定,而由参加各银行按比例分配,并不一次缴足。①《中华农业合作贷款银团第一次理事会会议记录》(1935年2月9日),上海市档案馆藏,馆藏号:Q264-1-609-127。随即有其他银行加入,经第五次理事会议决,贷款额仍分三十个单位。各参加银行所认定之单位分别为:交通银行五个单位、上海商业储蓄银行五个单位、金城银行五个单位、中国农民银行四个单位、浙江兴业银行三个单位、四行储蓄会二个单位、中南银行二个单位、大陆银行二个单位、国华银行一个单位、新华银行一个单位。②《中华农业合作贷款银团四月份报告》(1935年),上海市档案馆藏,馆藏号:Q269-1-43。1936年,中国农民银行声明退出,经理事会决定,上海商业储蓄银行变为四个单位,其他银行份额不变。因此,共9家银行参加,合资二十五个单位。③《中华农业合作贷款银团第一次理事会》(1936年5月5日),上海市档案馆藏,馆藏号:Q264-1-889。至1937年4月,中国实业银行加入,资金数额在1936年的基础上增加一个单位。④《中华农业合作贷款银团参加银行合作契约》(1937年4月),上海市档案馆藏,馆藏号:Q264-1-889-64。各参加银行担任资金成份不同,故其表决权也不相同,规定为每一单位一权,按照各参加银行所担任资金之成分推算之。⑤《中华农业合作贷款银团参加银行合作契约》(1935年10月),上海市档案馆藏,馆藏号:Q264-1-888-162。银团对于各参加银行贷放之资金按月息八厘计算,年终决算时除分摊利息及各项开支外,如有盈余即作为总办事处公积金,倘若亏损,则按各参加银行所担任之成分按比例分担。⑥《中华农业合作贷款银团参加银行合作契约》(1935年10月),上海市档案馆藏,馆藏号:Q264-1-888-162。银团的管理以理事会与常务理事为中心,银团在总办事处设理事会,由各参加银行各推一个代表组成,并由各理事互推三名常务理事,组成常务理事会,分任总务、业务及会计职务。⑦《中华农业合作贷款银团参加银行合作契约》(1935年10月),上海市档案馆藏,馆藏号:Q264-1-888-162。在银团存续期间,虽参加银行数与资金单位数略有增减,但在合作形式方面,大体上并无变动。此种资金组合安排清晰界定了各参加银行权利与义务的合理分担,有利于集中多家银行的信贷资源,且各参加行只按各自资金比例承担贷款风险,有助于控制与分散风险。同时,银团的管理架构实现了所有权和经营权的分离,通过理事会组织协同,使得农贷业务运营管理具有一致性,亦能增强其在农贷市场的影响力,进而改变银行竞争结构,重塑农贷市场竞争主体。

为运营便利,银团在各贷款地设立了区办事处,分别就地办理各省贷款事宜。区域贷款业务须由理事会规定区办事地点,由理事会就各参加银行之各地分支行中选定一行设区办事处,兼任办理银团在该区域的一切贷款事项,其办事人员即由各该分支行行员兼任,所有开支亦就银团在该区内全年贷款总额所得息金之半厘拨付支用,如有不足或多余均由该兼任之分支行自理,与总办事处及各参加银行无涉。⑧《中华农业合作贷款银团参加银行合作契约》(1935年10月),上海市档案馆藏,馆藏号:Q264-1-888-162。1935年各区办事处划分情况为:河北区由北平金城银行代办、河南区由郑州交通银行代办、陕西区由西安上海商业储蓄银行代办、湖北区由汉口中国农民银行代办。⑨《中华农业合作贷款银团组织、贷款种类、总额利息及各银行分配数额情况一览表》(1935年),上海市档案馆藏,馆藏号:Q264-1-605-92。1936年,中国农民银行退出,湖北与河南区无贷放计划,河北区与陕西区办事处代理行不变,新增安徽区办事处,由芜湖交通银行担任。⑩《中华农业合作贷款银团五月份报告》(1936年),上海市档案馆藏,馆藏号:Q264-1-610。代理行虽经调整,但均为实力雄厚、管理经验丰富的大银行,有利于发挥这些银行市场营销、经营管理以及风险控制的优势,中小银行以资金份额实现“搭便车”式的农贷业务扩展。为顺利开展农贷业务,各区办事处均与当地农业技术指导机关或政府部门合作。为更清晰展示其组织架构,兹以1936年为例图示如下。

图1 1936年银团组织架构及贷款流程

二、银团农贷与成本变动的理论机理

理论界分析较多的是合作能够迅速扩大生产规模及经营范围,突破个体在资金、管理、技术等方面的制约,通过规模经济与范围经济效应实现长期平均成本的降低。对于中华农业合作贷款银团而言,其合作形式及其引发的成本变化既有共性也有其特殊性。

(一)银团农贷有助于减少组织系统的管理成本

为开展农业贷款业务,大多数银行单独设立了相关部门,这有利于运营管理,但同时也增加了其组织管理成本。20 世纪30年代,银行农贷比例在总贷款中占比普遍很小,多数银行不及1%。如1934年,金城银行、交通银行、浙江兴业银行、大陆银行农贷额分别占其总贷款额的比重仅为0.35%、0.04%、0.24%、0.16%。①《上海商业储蓄银行有关我国之农村合作事业与农业金融情况调查》(1935年),上海市档案馆藏,馆藏号:Q275-1-2228。以较小的贷款规模增加银行组织层次,导致信息传递的层级和费用都会随之增加,管理难度加大,管理成本更高。而若单个银行以认购银团资金份额的形式参与农贷经营,则能够较好的控制各银行的成本,一定程度上避免银行内部农贷组织设置与人员增加等方面的投入,有助于降低银行内部管理成本。1936年,上海商业储蓄银行“汉、郑两行只办催收,长沙农课早经裁撤,济南则归并于储蓄处,以省事功”。②中国人民银行上海市分行金融研究所编:《上海商业储蓄银行史料》,上海人民出版社1990年版,第602页。此机构调整有上海银行农贷收缩的原因,也有银团分区管理的缘故。如,上海银行郑行原放款农村合作社移归银团放款。③《上海商业储蓄银行农业贷款报告廿四年一月一日至六月三十一日》,上海市档案馆藏,馆藏号:Q275-1-719-1。特别是对于国华银行、新华银行、中国实业银行等经营储蓄存款但资力较小的银行,更无需专设农贷机构,依托于银团亦能获得参加农贷的机会。对于银团来说,分区管理的组织机制亦不必使得银团在各地设立分支机构贷放,可通过代理行实现各区域农贷投放,最大限度的利用了代理行的竞争优势,并以该区贷款总额利息半厘提取之形式控制了银团管理成本,降低了总办事处运营的支出压力。

(二)银团农贷有利于分摊巨额的调研成本

单个银行在发放农业贷款时面临着严重的信息不对称问题。随着贷款的增加,各种委托代理关系使得信息不完全博弈愈发凸显,极易导致信贷质量下降,信用风险增加。因此,掌握各区处、社务指导机关及农村合作社的运营情况对于银行贷款的发放、利用及回收至关重要。这是农业贷款规模扩大的基础,也是可持续运作的保障。为加强社务指导与监督,银团多次派员赴各区视察。据统计,银团“自(1935)二月至六月底止共用去三千四百三十九元九角六分,其中理事视察旅费占二千二百六十三元七角七分,总办事处开支实际用去仅一千一百七十六元一角九分,每月平均只二百三十五元之谱”。①《中华农业合作贷款银团六月份报告》(1935年),上海市档案馆藏,馆藏号:Q269-1-43。由此可见,总办事处日常开支较少,并无铺张浪费之处。但因农业贷款分布散漫,理事会成员赴各区视察费用较高,这对于单个银行来说极不经济,也是银行办理农贷业务的担忧之处。如,上海商业储蓄银行曾分析道,“农业贷款尚在试办时期,新开区域调查用费既巨,农民智识幼稚,指导所费亦大,而区域散漫,放款零星,人事开支均难节省……以此巨大开支,实难分配”。②《民国二十三年度上海商业储蓄银行农业贷款概况》(1935年2月),上海市档案馆藏,馆藏号:Q275-1-733。这从1934年上海商业储蓄银行农业贷款所有开支项目中亦可见一斑,“调查费占百分之二十,管理费亦达百分之二十以上,此为农业贷款开支之最大原因”。③《民国二十三年度上海商业储蓄银行农业贷款概况》(1935年2月),上海市档案馆藏,馆藏号:Q275-1-733。中国银行的农贷开支也不例外,1935年农贷业务开支为40 893.02元,其中薪津30 605.92元,旅费8 748.41元,其他1 538.69元④《中国银行关于1935年农村贷款的统计》,上海市档案馆藏,馆藏号:Q54-3-175。,旅费开支占农贷总开支的21.4%,仅次于薪金支出。而银团的设立使得营运开支在各银行间分摊,巨额的旅费开支则较易被接受,并可共享调研信息,充分发挥信息的外部性,提升贷款质量。

(三)银团农贷有益于降低风险管理的边际成本

现代资产组合理论认为多样化投资组合使得风险趋于分散化,降低投资的非系统性风险。银团贷款种类增加,各贷款可实现相互协同,尤其生产贷款与运销贷款共同构成棉花生产与销售的资金产业链,“冬季棉花之运销、农村合作之组织、种子推广,均藉生产贷款而推动”。⑤《中华农业合作贷款银团陕西区办事处业务报告》(1936年3月31日),上海市档案馆藏,馆藏号:Q264-1-610。而当生产贷款无法按期收回时,可将收获的棉花或其他农作物“按规定价(合当地市价七折)转做运销贷款抵还”,⑥《中华农业合作贷款银团五月份报告》(1935年),上海市档案馆藏,馆藏号:Q269-1-43。“多元生产”有机结合有助于银团发挥范围经济效应与风险防范的协同效应。但对单个银行来说,某些贷款种类风险较大,经营中必须有所取舍。如,1935年上海商业储蓄银行制定农贷计划时提出要“慎密办理产销合作”,原因在于“产销合作之业务极为复杂,不但关于生产、运输及推销三方面,举凡加工设备之机械使用及专门人才之训练与天时之关系,均极重要”。⑦《本行农村放款业务进行之商榷》(1935年),上海市档案馆藏,馆藏号:Q275-1-719。而银团贷放的合作社多为产销合作社,正是发挥了银团农贷业务覆盖农作物生产、运输及销售的产业链运营优势,可以通过配置多样化的风险资产来获利,单个银行亦可通过购买银团资产池份额,从而在低风险水平获益。

(四)银团农贷有利于降低无序竞争的同业内耗成本

随着20世纪30年代“商资归农”浪潮兴起,各银行对于农村贷款数额不断增加,贷款区域亦在积极扩张。而在野蛮增长背后,无政府行政调控,同业之间亦无协同配合,导致银行贷前彼此无统筹,贷后更无联络。同业组织协调性与系统性较差,农贷活动多有重复或冲突,特别是在特产丰富、交通便利之农村区域。造成了群雄割据、无序低效的不利局面,农贷摩擦不可避免。对此,上海商业储蓄银行总结到“惟放款之失,多由于滥,滥放之源,由于竞争”。⑧《上海商业储蓄银行二十三年度营业报告》,载中国银行总管理处经济研究室编:《全国银行年鉴(1935)》,汉文正楷印书局1935年版,第I158页。由于各银行农贷政策不一,也导致“宵小利用及合作社之从中取巧者,所在多有”。①王文钧:《商业银行在农村中之动态》,《银行周报》1935年第19卷第48期。同业无序竞争现象额外增加了银行农贷成本,包括不必要、非正常的市场扩展与处理摩擦所需的各项投入。而银团依托农贷联合制度,一方面可以降低因同业纠葛而形成的无谓消耗,改善各成员银行在各区域的竞争摩擦状况,一定程度上避免银行农贷有限资源的无效内耗情况;另一方面,银团通过划定放款区域、统一放款利率、规范放款程序,能够重塑银行农贷的联合投放模式,发挥银团品牌效应,并可扩大银行的资源边界,放贷更为经济。

因此,本文做出如下研究假设:银团农贷能够对成本降低产生积极的正向影响,当贷款规模越高,平均运营成本越低。

三、银团贷款规模与运营成本的实证分析

(一)指标选择与模型设定

银团成立于1935年初,至当年4月渐入正轨,并逐月发布营业报告。而后受全面爆发的抗日战争影响,银团农贷业务陷入收缩与催收状态,偏离正常运营轨迹。因此,研究时段界定为1935年4月至1937年6月。为增加样本容量,选用月度数据。数据主要来源于上海市档案馆馆藏之金城银行、新华信托储蓄银行与中华农业合作贷款银团的来往文书,内含各月营业报告,经过整理即可得到银团贷款额与开支的时间序列数据。

以银团贷款余额loan表示贷款规模,表示各地各类农贷余额之和;ac表示银团总办事处平均成本,为总成本除以贷款规模之值。总成本包括职员薪金、司役工资、文具费、印刷费、邮电费、旅费、书报费、房租、车马费及杂费等。需要说明的是,这里的总成本数据不包括利息支出及分管理处支出。与商业银行不同,银团不主动吸收存款,资金来源为近十家银行的资金集中,银团对于各参加银行贷放之资金在1937年之前均按月息八厘计息,不随资金规模的大小而变化。分支处开支为各区贷款数额的半厘提取,盈亏由区代理行负责,与银团运营无关。因此,银团主要作为资金中介统筹经营农业合作贷款业务。考虑其特殊性,这里主要讨论银团贷款规模与总办事处平均运营开支的关系。

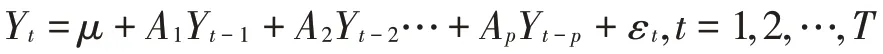

基于中华农业合作贷款银团的经营特点、理论基础及已有数据特征,本文选取非结构性方法,构造VAR模型来拟合分析贷款额与运营成本的关系。克里斯托弗·西姆斯于1980年将向量自回归模型(VAR)模型引入宏观经济分析中。他采用多方程联立的形式,在模型的每一个方程中,左边是内生变量,右边是自身的滞后和其他内生变量的滞后项,从而预测相互联系的时间序列系统及分析随机扰动对变量系统的动态冲击,解释各种经济冲击对经济变量的影响。②李子奈、叶阿忠:《高级应用计量经济学》,清华大学出版社2012年版,第101页。本文运用VAR模型中的格兰杰因果检验、脉冲响应分析、方差分解等揭示银团贷款规模与运营成本在动态变化中的关系。

含有2个变量的VAR(p)模型的一般形式为:

式中,

其中,p是模型的滞后阶数,样本个数为T,μ是常数项,εt为随机干扰项。

(二)平稳性检验与滞后阶数的确定

VAR模型要求进入模型中的各个时间序列变量都是平稳序列,否则可能会出现伪回归现象,因此首先对lnloan及lnac进行平稳性检验。由表1显示,lnloan序列的ADF值小于5%、10%的临界值,但大于1%的临界值,P值为0.020 6,表明lnloan序列在5%的显著水平下平稳。lnac的ADF值均小于1%、5%与10%的临界值,说明lnac序列在1%的显著水平下平稳。

表1 变量平稳性检验结果

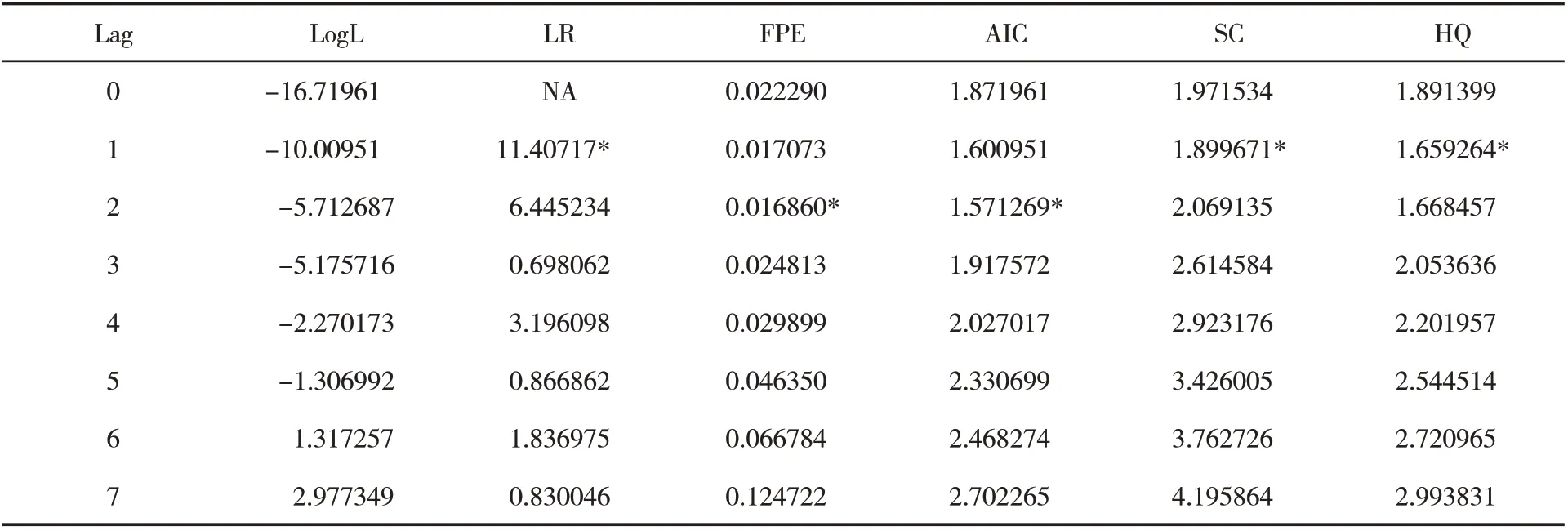

其次,预估和确定VAR 模型中的滞后阶数。本文运用LR、FPE、AIC、SC、HQ 等准则检验来确定VAR模型的滞后阶数,检验结果见表2,当滞后1阶时,LR、SC、HQ最佳,因此VAR模型选择的滞后阶数为1。同时,利用AR根检验模型的稳定性,所有序列的特征根都位于单位圆内,因此整个模型平稳。

表2 确定最佳滞后阶数的检验值

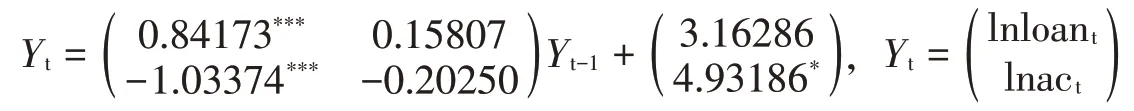

最后,使用VAR(1)模型对所列方程进行估计。在贷款的方程中,贷款额滞后值对自身有着显著的正向影响,在平均成本的方程中,F 统计量为11.58,通过方程显著性检验,R2为0.50,贷款额滞后值的系数为-1.0337,且在1%的水平下显著,也即贷款规模的扩大有助于降低平均成本。但VAR模型中的系数仅反应局部的变量关系,并不能捕捉全面复杂的动态关系,因此,还需要借助格兰杰因果检验、脉冲响应函数和方差分解等工具分析银团贷款额与运营成本间的动态影响路径及影响的相对程度。

(三)格兰杰因果检验

考察lnloan与lnac的相互影响,可以看当期变量值能够在多大程度上被过去的另一个变量值解释,检验在方程中加入另一变量滞后值是否使解释程度显著提高,如果有提高就可以说某一变量是另一变量的格兰杰原因。虽然格兰杰因果关系检验并不是充分性条件检验,但基于理论分析后的格兰杰检验,有助于验证二者的因果关系。

对VAR(1)进行格兰杰因果检验,结果如表3,在贷款额的方程中,排除变量lnac的伴随概率为0.373 3,大于10%的显著性水平,则无法拒绝原假设,即lnac不是lnloan的格兰杰原因,银团运营成本对贷款额没有预测能力。在成本的方程中,lnloan的P值为0.0001,在1%的显著性水平下显著,说明贷款额是引起银团平均成本变化的格兰杰原因,即贷款规模有助于解释平均运营成本的将来变化。

表3 VAR(1)的格兰杰因果检验

这样的检验结果是符合经济理论和银团运作实际的,lnloan的滞后变量对lnac的预测精度存在显著性改善,贷款规模会影响平均运营成本的变化,而贷款规模的变动无法由银团运营开支解释。

(四)脉冲响应分析

脉冲响应函数方法可用于分析VAR模型受到某种冲击时对系统的动态影响,具体来说,可借以分析平均成本对于贷款额的脉冲响应方向、程度与时间变化。

一方面,观察平均运营成本对自身扰动的反应。图2显示,平均成本对自身的扰动在第一期就做出来了反应,且均为较强的正向影响,表明平均成本受自身发展的历史惯性影响。另一方面,分析平均成本对于贷款额的脉冲响应。当给贷款额一个标准差大小的冲击,平均成本在第一期没有反应,表示贷款规模对成本传导有1个月的时滞,从第一期之后,贷款额对平均成本的冲击表现为负向效应,第二期的响应指数达到最大值,为-0.22,之后的响应指数均保持负值并趋于收敛,即贷款规模对平均成本变化有着负向冲击,说明贷款额的较大规模和适度增加对于平均成本降低具有积极作用,这也与前文中的理论分析相一致。

图2 VAR模型的脉冲响应函数

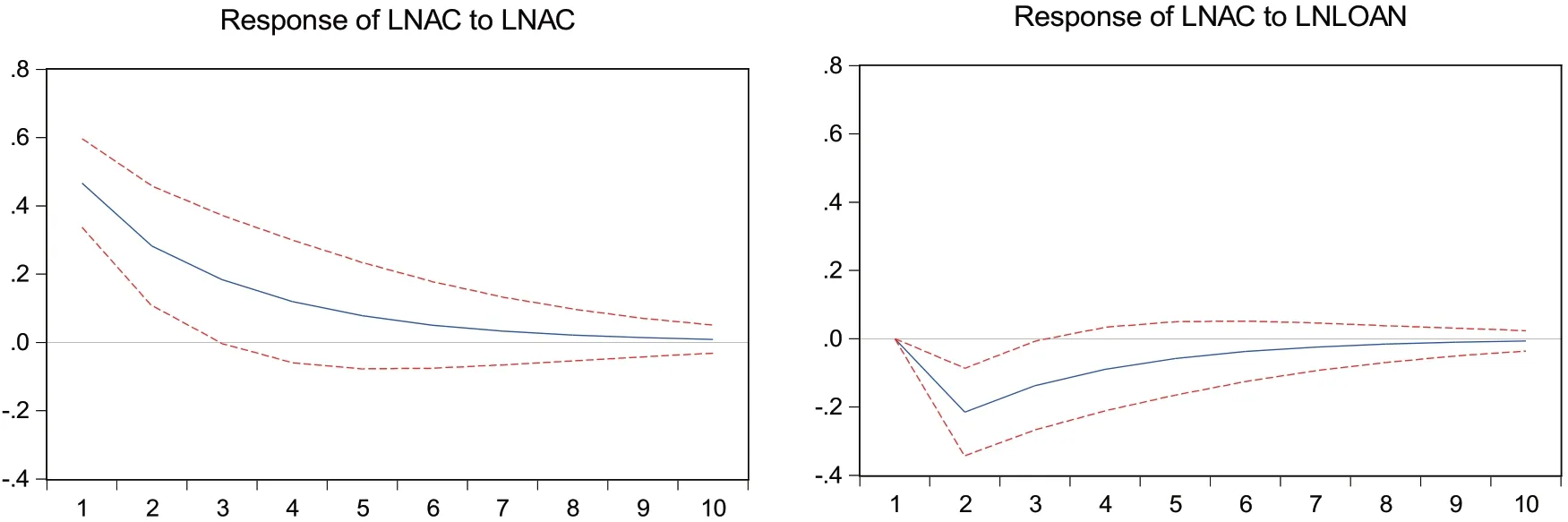

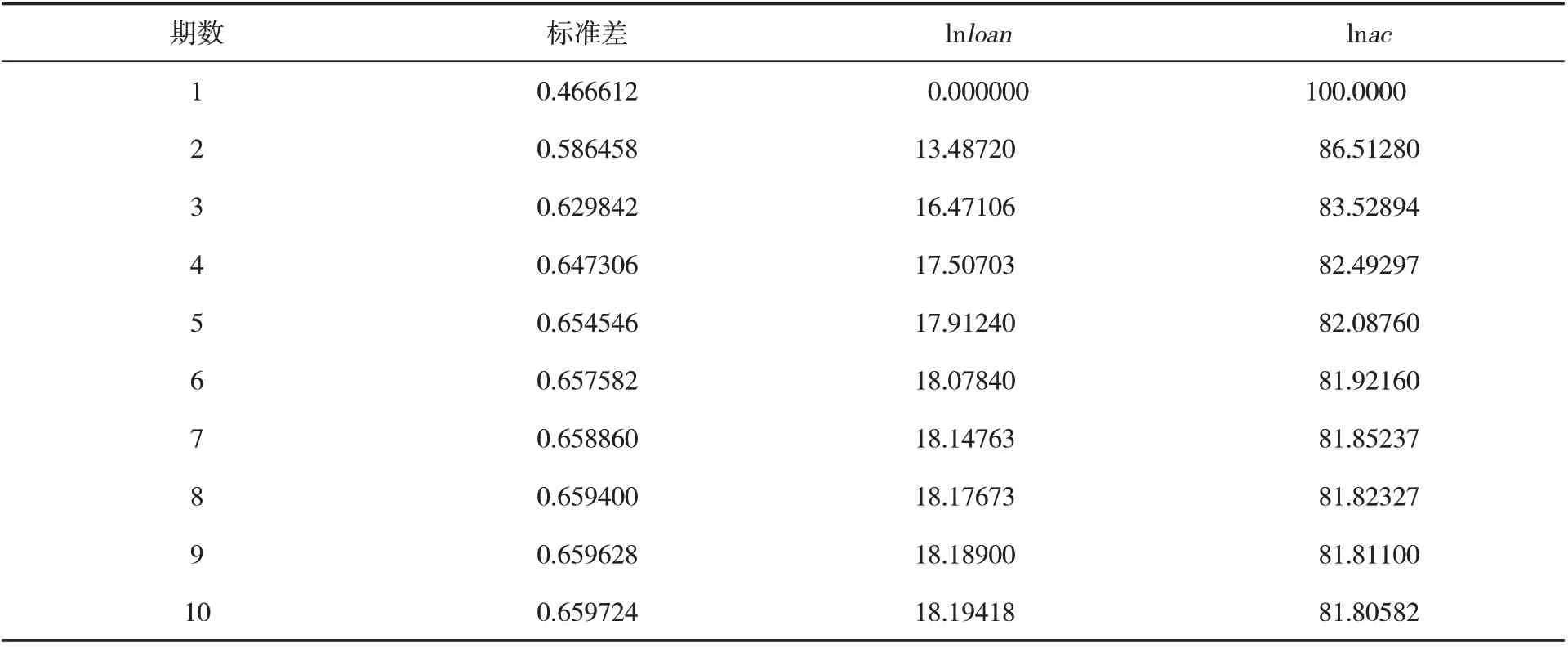

(五)方差分解

方差分解能够利用相对方差贡献率给出随机信息的相对重要性,借以分析贷款额对平均运营成本变动的贡献程度,进一步探究变量间的影响关系。从表4中能够看出,平均成本预测方差在第一期基本是由自身扰动所引起的。随着预测期的推移,成本预测方差中由贷款规模扰动所引起的部分增加,而由成本自身扰动所引起的部分下降,但其所占的百分比仍比较大。从第5期之后,平均成本预测方差有81%是由自身扰动引起的,18%部分是由贷款规模扰动引起的。原因在于,在银团成立初期,其运营开支受固定投入影响较大,如薪酬开支、邮电费、书报费、房租与车马费等具有刚性特点,调研费较高。而银团初始贷款存量由五行联合贷款转入,有着历史惯性,加之贷款周期因素,因此贷款余额短期变动不大。因此,平均成本的变动前期主要由总办事处开支影响,贷款额对其影响很小;而当银团运转步入正轨后,随着贷款规模的扩张,其对平均成本变动的影响加大。

表4 lnac变量的方差分解表

四、进一步分析

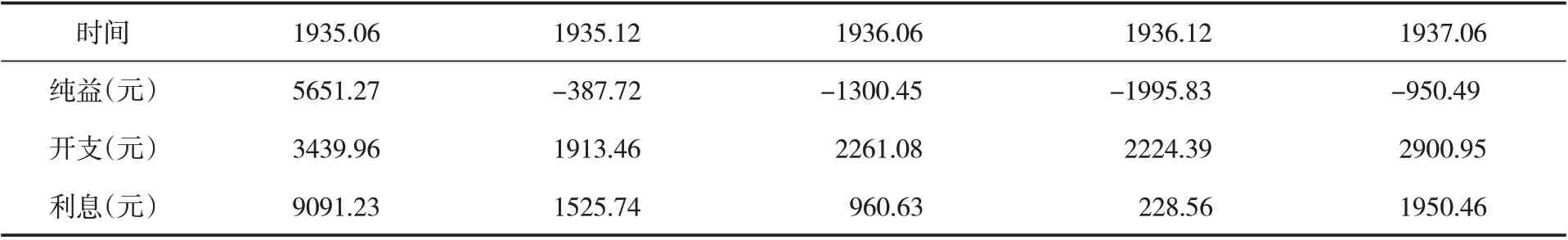

根据前文的理论分析与实证检验可知,银团农贷有助于降低其平均运营成本,也即银团这一组织安排能够更好的协同利用资源,若发展环境稳定、银团资金安排得当,随着贷款规模的扩张,银团应能较有效率的开展农业贷款业务,实现较高的盈利增长。由银团纯益情况表示其具体经营绩效,如表5所示,银团仅在1935年6月决算中实现了较高的利润,在其后均为亏损,个中缘由值得探究,原因可归纳为以下四点。

表5 银团半年度盈利表

第一,贷款规模的扩张有助于降低平均运营成本,但银团并没有充分发挥这一效应。银团所有资金来自于各银行,刚成立时“各参加银行所担任资金之数额以每十万元为一单位,本年度(1935年)贷款最高额规定为三百万元,计分三十个单位”。①《中华农业合作贷款银团参加银行合作契约》(1935年),上海市档案馆藏,馆藏号:Q264-1-888-162。1936年,因中国农民银行退出,上海商业储蓄银行由五个单位降为四个单位,因此,资金额减至250万。1937年,中国实业银行加入,资金数变为260万。与亦带有银行农贷合作性质的农本局比较①《参加农本局合放资金各银行认定金额及当选农本局理事及候补理事名单》(1936年8月),上海市档案馆藏,馆藏号:Q275-1-713-164。,农本局为1936年实业部联合30家银行设立的农业机关,固定资金由政府拨给,每年度600万元,各参加银行认定合放资金亦达600万元,远超过银团资金力量。而银团的农贷数量受制于各参加银行资金投放意愿,难以扩张,在农贷市场并无规模优势。银团1935年与1936年贷款余额分别为814 606.87元、365 204.6元。若与单个银行的农贷额对比,1935年,江苏省农民银行农业贷款余额达9 168 500 元②《江苏省农民银行二十四年业务报告》,上海市档案馆藏,馆藏号:Q62-1-15。,中国银行农贷余额为1 213 613.49 元③《中国银行关于1935年农村贷款的统计》,上海市档案馆藏,馆藏号:Q54-3-175。。1936年,中国农民银行农业放款余额更达1 480.5万元④中国人民银行金融研究所:《中国农民银行》,中国财政经济出版社1980年版,第370页。,均远高于银团贷款数额。银团农贷资金总量相对不足,资本约束下的贷款难以拓展,无法满足各地农贷资金需求。如,“上海市财政局、河南赈务会等机关,屡次函本银团请求贷款,救济各该处农村。当以性质不同,财力人事不足分配,已分别函复婉拒”⑤《中华农业合作贷款银团四月份报告》(1935年),上海市档案馆藏,馆藏号:Q269-1-43。。由此可见,银行共同出资额不增反减下的银团力量薄弱,导致农贷规模偏小,无法充分发挥规模经济效应,这可能是银团亏损的原因之一。

第二,前述银团之运营成本并未包括利息支付成本,而存贷款业务之利差程度对利润有着显著影响,但银团制定的利息收付水平却不甚合理。如表5数据所示,利息收入从1935年6月至1936年12月均呈下降趋势,尤以1936年6月及12月贷款利息收入极低,此利息为银团农业贷款利息收入扣除给与参加行月息八厘外的盈余之数,开支高于利息收入导致银团亏损。为此,金城银行于1937年在与银团总办事处的信函中具体分析道,“查本团各参加银行拨来贷款资金曾经廿四年份第九次理事会议决,以按月息八厘计息在案。兹以本团各省区贷款利率只有河北区为月息九厘,其余如陕西山西安徽等区均为月息八厘半,照章除以半厘提充各区办事处开支外,所有本团总办事处开支即感不敷,故于每届决算历有亏损”。存贷款利差极低导致总办事处收入屈指可数,亏损在所难免。为此,金城银行提出了具体改善方案,“按此项总办事处开支之损失与其仍由各参加银行比例分摊,似不如将各行拨来贷款资金仿照农本局利率办法,改为周息八厘计算,如此则以后本团决算账册既可避免亏损字样,而于各参加银行实得息金亦无多上下”。⑥《中华农业合作贷款银团总办事处总字第284号来函》(1937年2月17日),上海市档案馆藏,馆藏号:Q264-1-889。经此提议,银团对银行存入资金的利息做出了调整,“本团各参加银行拨来贷款资金利息,原规定以月息八厘计算,现亦经议定自廿六年一月一日起改为周息八厘,并经各参加银行函复同意”。⑦《民国廿六年中华农业合作贷款银团二月份报告》,上海市档案馆藏,馆藏号:Q264-1-612-21。通过利息水平调整,1937年6月决算报告中利息收入比1936年12月增加了8.5倍,亏损额已大为减少。由于战事的影响,银团难以正常运营,使得我们无法从长时段观察其利润变化。

第三,银团的成立虽在一定程度上减少了银行农贷业务的竞争,但没有从根本上解决这一问题,恶性竞争仍然存在。1935年,银团章程中规定,“参加本银团之各银行除参加本银团贷款外,亦得以单独办理农业合作贷款,但应参照本银团各地贷款利率办理之”。⑧《中华农业合作贷款银团章程》(1935年),上海市档案馆藏,馆藏号:Q264-1-605-65。但银行间协定性质的章程并不具备强制性,1937年4月,银团赴河北省调查洽谈时发现,“该省农贷利率高低不一。据称该省所有合作社除由金城银行及本团贷款外,尚有该省省银行、碱地改良委员会及中国银行等机关,其利率亦颇高低不一,若某行仓库贷款,只收七厘半月息”。⑨《民国廿六年中华农业合作贷款银团四月份报告》,上海市档案馆藏,馆藏号:Q264-1-612-21。即便在贷款规模最大的陕西省,银团也不占优势。“近年来陕省农村在经济方面,有银行界投资总数四百万元,陕处约占三分之一”。⑩《中华农业合作贷款银团陕西区办事处业务报告》(1936年3月31日),上海市档案馆藏,馆藏号:Q264-1-610。除了银行间竞争关系,还有银团与农本局的竞争,1937年4月,银团赴山西省调查洽谈时发现,“农本局拟于该省解县设立合作金库,改进所一俟各该社还清本团旧欠后,即由该所将其改组为村单位信用合作社,介绍该局进行贷款”。⑪《民国廿六年中华农业合作贷款银团四月份报告》,上海市档案馆藏,馆藏号:Q264-1-612-21。带有官方背景的农本局农贷业务开展在一定程度上挤占了银团原有的贷款群体,银团扩张发展的处境艰难。

第四,银团能否发挥规模经济以增加其收益,还有赖于健全的外部制度环境,而这一前提在近代中国是不具备的,农村合作社发展不充分与政府制度保护缺失亦是银团亏损的主要原因。在银团的农业贷款业务中,农村合作社居于其间发挥着中介的桥梁作用。由于合作运动的快速推行、农民智识低下与乡村治理不健全等问题的存在不可避免的导致合作社质量不佳,使得合作社或隐藏经营中的实际问题,或将借款挪作他用,或违反借款合同。银团陕西办事处在农贷的催收工作中,发现“高桥一社颇觉腐败,敝处一再严催该社,仍一味拖延,以前其帐中有暂欠约三千元之谱,三五月来社员略有还款,又被社内职员挪用,理事长王德生一人即挪用二千元,故最近暂欠突增至四千五百余元”。①《秦行旬报》(1938年12月7日),上海市档案馆藏,档号:Q264-1-872-1。大量不良代理人的存在不仅使得银团农贷资金应用低效与分配不合理,也致使处于信息劣势之银团的信贷资产损失不确定加剧,无法降低银团贷款成本。同时,国民政府仅以1934年颁布的《储蓄银行法》规定储蓄银行对农村合作社的质押放款数量,并无完善的制度配套,建立合作金融系统也仅停留在倡议与计划层面。对于农业贷款而言,下层合作基础薄弱,上层制度保护缺失。因此,银团合作机制与实践仅能在固有的农业弱质性体系框架下修修补补,要以数额庞大的贷款实现收益增加,这在当时的农村是极难实现的。

五、结 语

本文基于档案史料的梳理与实证分析深化了对于中华农业合作贷款银团的专题研究,检验了“银团贷款能否降低农贷的运营成本”这一合作效应命题,并剖析了银团亏损的“经营悖论”。笔者认为,商业银行从事农业贷款业务应建立在成本可负担、商业可持续的基础之上。多家银行合作筹设农贷银团的初衷正基于此。为真正实现此目标,不仅需要贷款规模的扩大,以充分发挥规模经济效应,还应注意银团组织规则的完善,以增强银团发展的内生活力。同时,健全的基层合作组织与完善的制度配套亦极其重要。因此,在外部环境稳定的背景下,对于银团而言,应对组织结构与合作安排、资金成分与利率水平设定、风险分担与补偿机制等进行充分且合理的安排,保证机构有着富有弹性的成长空间,促进贷款规模扩张与制度规则完善相得益彰,进一步提升银团经营绩效。农村合作社自身基础的加强非一日之功,客观上有赖于社会层面的培育与国家层面的制度设计和金融助力。对于政府而言,商业银行农贷的困境与合作社的健康发展,需由中央进行宏观制度设计,在硬性约束下合理制定激励配套与风险共担机制,并对竞争性农贷市场进行统筹调整,为银团农贷资金的筹集与运营提供便利与保障。

虽然银团存续时间很短且据今已逾80年,但近代银行同业这种自发的农贷合作行为仍值得关注,历史延续性为当前银行业农村贷款借鉴经验与教训提供了可能性。尤其在当下,健全金融支农组织体系是乡村振兴战略的重要方面,而农村金融机构仍在持续探索与深化改革的路上。近年来也时有中国农业发展银行、中国农业银行、农村商业银行等发起或参与的银团贷款实践,逐步成为银行支持乡村建设的方式之一。基于此,希冀此文能够为银行经营者与政策制定者提供些许助益。

——以湖北为个案(1935—1945)